Лабораторная диагностика устойчивости сортов ячменя к хлоридному засолению

Автор: Омарова Зумруд Абакаровна, Абсалудинова Мадинат Рафилаевна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Научные сообщения и обзоры

Статья в выпуске: 2-2 т.18, 2016 года.

Бесплатный доступ

Исследована эффективность использования экспресс-лабораторного метода диагностики влияния хлоридного засоления. С этой целью изучено действие разных концентраций NaCl (от 100 до 300 мМ) и полиэтиленгликоля (от 5 до до 15 атм.) на прорастание и начальные этапы формирования проростков ячменя. Метод позволяет оценить состояние проростков виду изменчивости данного явления в онтогенезе растений.

Засоление, прорастание, семена, всхожесть, биомасса, корень, побег, коэффициент полярности

Короткий адрес: https://sciup.org/148204539

IDR: 148204539 | УДК: 581.142:581.143:632.122.1.

Текст краткого сообщения Лабораторная диагностика устойчивости сортов ячменя к хлоридному засолению

Ячмень (Hordeum vulgare L) - одна из важнейших зерновых культур, которая издревле возделывается для кормовых целей, изготовления пива и выпечки хлеба, а в последнее время ещё и как продукт с повышенным содержанием жиров и антиоксидантов. Площадь посевов ячменя по России на 2007 г. составляла 9 млн. га [3]. Около 10% поверхности суши в России относится к категории засоленных и содержит более 0,25% солей. В Дагестане засолено более 70% орошаемых земель, а деградация почвенного покрова, процессы засоления, антропогенного опустынивания и недостатка водных ресурсов имеют тенденцию к усилению. Повышенное содержание ионов в почве отражается на продуктивности растений из-за нарушения разных процессов метаболизма и анатомических изменений [7, 8]. Одним из подходов к преодолению негативного влияния комплекса лимитирующих факторов среды, специфичных для зоны конкретного районирования, является подбор сортов, устойчивых к повышенному содержанию солей в почве, особенно сортов местной селекции. Неравномерность уровня засоления почв затрудняет отбор солеустойчивых форм по урожайности растений в полевых условиях [12]. Для ускорения селекционной оценки устойчивости сортов полевые методы диагностики все чаще дополняются лабораторными по наследственным особенностям прорастания семян и состоянию ранних этапов развития проростков [7, 9], значимых для урожайности в условиях стресса.

Цель работы: проведение диагностики устойчивости к хлоридному засолению сортов ячменя по прорастанию семян и начальным этапам формирования проростков.

В этих целях изучалась эффективность использования экспресс-лабораторного метода оценки влияния хлоридного засоления. Метод позволяет оценить состояние проростков ввиду изменчивости данного явления в онтогенезе растений [1, 6, 7].

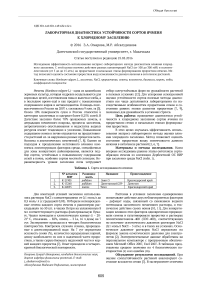

Материалы и методы исследования. Нами впервые исследованы ранние этапы онтогенеза сорто-образцов ячменя из коллекции Дербентской ОС ВИР при засолении среды NaCl (табл. 1).

Таблица 1. Сорта исследованного ячменя

|

№ каталога ВИР |

Разновидность |

Название |

Происхождение |

|

|

1. |

К-21905 |

pallidum |

Завет 3 |

Краснодарский край |

|

2. |

К-15240 |

pallidum |

Дагестанский 239 |

Дагестан |

|

3. |

К-22055 |

nutans |

Темп |

Краснодарский край |

Для имитаций условий засоления использовались растворы NaCI с концентрациями от 0,1 моль/л до 0,3 моль/ л (с градацией 0,05). Отбирали неповрежденные семена каждого сорта ячменя и равномерно раскладывали по 50 шт. в чашки Петри на увлажненную 8 мл соответствующего раствора фильтровальную бумагу. Чашки помещали в климатическую камеру (t – 20210 С, отн.влажн. – 82%, освещ. – 3 Ls, 16 ч день) на 7 сут. Эксперимент проводили в четырех биологических повторностях. Контролем служили семена, пророщенные в дистиллированной воде. На 7 сут определяли всхожесть семян (%), количество зародышевых корней, длину наибольшего из них и надземной части проростков, а также сырую биомассу надземной части и корней каждого проростка [7]. Опыт проводили в четырехкратной биологической повторности.

Абсалудинова Мадинат Рафилаевна, магистрант

Растения в условиях засоления одновременно испытывают действие двух неблагоприятных факторов – дефицит воды, связанный со снижением водного потенциала засоленного почвенного раствора, и токсическое действие самих ионов [10, 11]. Для конкретизации влияния этих факторов одновременно проращивали семена и культивировали проростки в растворах полиэтиленгликоля–400 (ПЭГ–400), соответствующих по величине осмотического давления растворам NaCI (0,1 моль/л NaCI – 5 атм.) и в таких же условиях. Осмотическое давление растворов NaCI определяли по формуле закона осмотического давления для электролитов [2]. Экспериментальные данные обработаны на персональном компьютере с программным обеспечением Microsoft Office 2007, Exel 2007. В таблицах представлены средние значения по 4 биологическим повторностям (х) и их ошибки (m).

Обсуждение результатов исследований. При оценке солеустойчивости растений анализируют состояние всхожести семян [7]. В эксперименте отмечено значительное снижение всхожести семян на провокационном фоне относительно контроля у всех исследуемых сортов ячменя (табл. 2). У сортов «Завет 3» и «Дагестанский 239» семена не прорастают в растворах NaCI с осмотическим давлением выше 10 атм., у сорта «Темп» выше 12,5 атм. С повышением концентрации ПЭГ – 400 также имело место снижение всхожести семян. Состояние всхожести семян в растворах ПЭГ-400 аналогично показателям в растворах NaCl с теми же значениями осмотического давления, за исключением сорта «Завет 3» (табл. 2). Известно, что при высокой концентрации солей химическая специфичность засоления сглаживается, и решающая роль принадлежит осмотическому фактору [6].

Таблица 2. Всхожесть (%) семян сортов ячменя в растворах NaCl и ПЭГ - 400

|

Сорт ячменя |

Осмотическое давление растворов NaCl, атм. (в скобках дана концентрация в моль/л) |

|||||

|

0 (0) |

5 (0,1) |

7,5 (0,15) |

10 (0,2) |

12,5 (0,25) |

15 (0,3) |

|

|

К-21905 Завет 3 |

39±2,8 |

18±0,3 |

10±0,3 |

5±0,2 |

0±0,0 |

0±0,0 |

|

К-15240 Дагестанский 239 |

42±1,3 |

16±0,5 |

12±0,4 |

6±0,3 |

0±0,0 |

0±0,0 |

|

К-22055 Темп |

41±1,4 |

17±0,5 |

11±0,6 |

6±0,2 |

4±0,5 |

0±0,0 |

|

Осмотическое давление растворов ПЭГ - 400, атм. |

||||||

|

0 |

5 |

7,5 |

10 |

12,5 |

15 |

|

|

К-21905 Завет 3 |

37±1,4 |

20±0,5 |

14±0,3 |

7±0,6 |

4±0,4 |

0±0,0 |

|

К-15240 Дагестанский 239 |

40±1,4 |

15±0,6 |

11±0,7 |

6±0,3 |

0±0,0 |

0±0,0 |

|

К-22055 Темп |

43±2,8 |

18±0,3 |

14±0,3 |

5±0,3 |

6±0,7 |

0±0,0 |

Снижение всхожести семян ячменя с повышением концентрации соли наиболее ярко проявлялось по длине побега и корня, количеству корней у всходов (табл. 3). В целом такая же картина характерна для растворов ПЭГ–400. Но есть и некоторые отличия. В растворах ПЭГ–400 всходы ячменя растут лучше, чем в растворах NaCI, из-за высокой токсичности последних, в частности в меньшей степени, по сравнению с NaCl снижались накопление биомассы корневой системы и прирост в длину зародышевых корней у проростков.

Известно, что в условиях засоления, особенно хлоридного, происходит нарушение процессов обмена, накопление аммиака и, других токсичных продуктов азотного обмена, повреждение поверхностных слоев цитоплазмы, нарушение проницаемости мембран, утрата способности к избирательному накоплению веществ, разобщение окислительного фосфорилирования, что приводит к наступлению «энергетического голода», уменьшению общей и рабочей адсорбирующей поверхности корней [4-6].

Таблица 3. Влияние растворов NaCl на образование зародышевых корней и надземную сферу у всходов сортов ячменя. Контроль Н 2 О (0 атм.)

|

NaCI, моль/л |

Зародышевые корни |

Надземная система |

|||

|

количество, шт. |

длина, см |

биомасса, мг |

длина, см |

биомасса, мг |

|

|

К-21905 Завет 3 |

|||||

|

0 |

4,9±0,11 |

6,2±0,18 |

79±4,2 |

7,8±0,21 |

96±3,6 |

|

0,1 |

2,8±0,33 |

3,1±0,17 |

41±2,8 |

3,6±0,13 |

39±1,3 |

|

0,15 |

2,5±0,39 |

2,4±0,83 |

33±2,8 |

2,9±0,33 |

31±2,1 |

|

0,2 |

2,4±0,58 |

2,2±0,33 |

23±2,1 |

2,1±0,32 |

20±2,6 |

|

0,25 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

К-15240 Дагестанский 239 |

|||||

|

0 |

5,3±0,32 |

6,8±0,31 |

77±3,2 |

7,8±0,33 |

86±3,2 |

|

0,1 |

3,4±0,28 |

4,2±0,21 |

35±2,1 |

4,7±0,23 |

44±1,9 |

|

0,15 |

3,5±0,33 |

3,3±0,33 |

32±3,1 |

3,4±0,33 |

28±1,1 |

|

0,2 |

2,8±0,31 |

2,6±0,31 |

25±3,4 |

2,9±0,47 |

23±4,2 |

|

0,25 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

К-22055 Темп |

|||||

|

0 |

4,6±0,12 |

5,3±0,23 |

52±4,3 |

7,5±0,47 |

79±3,2 |

|

0,1 |

3,4±0,25 |

3,2±0,12 |

34±1,3 |

3,6±0,33 |

36±2,1 |

|

0,15 |

2,8±0,23 |

3,1±0,22 |

26±3,3 |

3,2±0,28 |

28±3,3 |

|

0,2 |

2,6±0,63 |

2,5±0,33 |

24±2,5 |

2,3±0,33 |

20±1,3 |

|

0,25 |

2,2±0,41 |

2,2±0,21 |

21±4,2 |

1,9±0,33 |

19±3,7 |

Достоверная оценка солеустойчивости культур только по результатам прорастания их семян в растворах солей невозможна, так как она меняется с возрастом растений. Сведения о влиянии засоления на формирование целостной корневой системы у растений получены на ограниченном числе культур и носят противоречивый характер. В частности, у ячменя установлено уменьшение количества боковых корней и их длины, общего числа корневых волосков, тогда как у проростков кукурузы и ответ на угнетение главного корня увеличивались число придаточных корней и их суммарная длина при значительном снижении сухой массы [4, 5]. В надземной части проростков в большей степени действию солей подвержены клетки проводящей системы, по которым раствор солей поднимается к надземным органам, для натриево-хлоридного засоления характерны короткие побеги, быстро заканчивающие свой рост. Отсюда вытекает необходимость сравнения сортов не просто по биомассе проростков после культивирования в растворах NaCI и ПЭГ–400, а по соотношению биомассы побега и корня растений, характер изменения которого должен быть направлен на оптимизацию использования ресурсов. У проростков изученных нами сортов ячменя в сравнении с корнями преобладает угнетение накопления сырой биомассы побегов. Эта же картина наблюдается и в растворах ПЭГ–400 (табл. 4).

Таблица 4. Влияние растворов ПЭГ – 400 на образование зародышевых корней и надземную сферу всходов сортов ячменя сорта. Контроль Н 2 О (0 атм)

|

NaCI, моль/л |

Зародышевые корни |

Надземная система |

|||

|

количество, шт. |

длина, см |

биомасса, мг |

длина, см |

биомасса, мг |

|

|

К-21905 Завет 3 |

|||||

|

0 |

5,2±0,33 |

5,7±0,30 |

78±4,6 |

7,9±0,32 |

94±3,7 |

|

0,1 |

3,5±0,12 |

3,5±0,12 |

35±1,8 |

3,7±0,12 |

36±2,7 |

|

0,15 |

3,3±0,36 |

3,0±0,32 |

32±2,8 |

3,6±0,12 |

32±2,3 |

|

0,2 |

2,4±0,63 |

2,6±0,33 |

27±2,7 |

2,3±0,33 |

24±2,7 |

|

0,25 |

2,3±0,50 |

2,2±0,14 |

23±1,6 |

2,0±0,52 |

21±3,7 |

|

К-15240 Дагестанский 239 |

|||||

|

0 |

5,3±0,33 |

7,2±0,52 |

77±5,6 |

8,1±0,47 |

87±3,7 |

|

0,1 |

3,5±0,26 |

4,2±0,33 |

37±3,3 |

4,1±0,20 |

49±1,9 |

|

0,15 |

3,2±0,32 |

3,3±0,20 |

29±3,2 |

3,3±0,33 |

36±3,4 |

|

0,2 |

2,5±0,42 |

2,1±0,31 |

24±3,1 |

2,1±0,47 |

22±2,5 |

|

0,25 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

К-22055 Темп |

|||||

|

0 |

5,3±0,29 |

5,1±0,23 |

48±5,3 |

7,7±1,34 |

77±6,9 |

|

5 |

4,2±0,12 |

3,8±0,47 |

31±1,9 |

3,8±0,23 |

36±2,1 |

|

7,5 |

3,4±0,29 |

3,2±0,25 |

28±2,5 |

3,4±0,25 |

31±2,5 |

|

10 |

2,8±0,63 |

2,3±0,33 |

23±2,1 |

2,6±0,46 |

23±1,3 |

|

12,5 |

2,4±0,46 |

2,2±0,46 |

21±6,9 |

2,3±0,33 |

19±3,7 |

Таблица 5. Влияние осмотического давления растворов NaCI и ПЭГ - 400 на коэффициент полярности (биомасса надземной части/биомасса корней) сортов ячменя

|

NaCI |

||||||

|

Осмотическое давление, атм |

К-21905 Завет 3 |

К-15240 Дагестанский 239 |

К-22055 Темп |

|||

|

А |

Б |

А |

Б |

А |

Б |

|

|

0 |

1,22 |

1,12 |

1,12 |

1,11 |

1,51 |

1,44 |

|

5 |

1,16 |

1,12 |

1,05 |

1,09 |

1,08 |

1,03 |

|

7,5 |

0,95 |

0,91 |

1,14 |

1,12 |

1,05 |

1,12 |

|

10 |

0,91 |

1,12 |

0,96 |

0,91 |

0,91 |

1,05 |

|

12,5 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0,96 |

1,03 |

|

ПЭГ - 400 |

||||||

|

0 |

1,20 |

1,12 |

1,13 |

1,12 |

1,59 |

1,23 |

|

5 |

1,03 |

0,92 |

1,32 |

1,22 |

1,16 |

1,12 |

|

7,5 |

1,03 |

0,96 |

1,23 |

1,12 |

1,14 |

1,12 |

|

10 |

0,90 |

1,02 |

0,95 |

0,90 |

1,04 |

1,03 |

|

12,5 |

0,91 |

0,90 |

0 |

0 |

0,91 |

1,03 |

Примечание: сырая (А) и сухая (Б) биомасса

Выводы: полученные результаты свидетельствуют о сложной природе солеустойчивости селекционного материала. Степень угнетения ростовых параметров проростков ячменя находится в прямой зависимости от концентрации NaCI. Наиболее чувствительным к засолению из исследованных сортов ячменя является «Дагестанский 239», а наименее чувствительным – «Темп».

Список литературы Лабораторная диагностика устойчивости сортов ячменя к хлоридному засолению

- Давыдова, Г.В. Каталог мировой коллекции ВИР. Ячмень. Выпуск 605. Характеристика селекционных и местных сортов на солеустойчивость/Г.В. Давыдова, В.С. Коваль, М.В. Лукьянова. -Л.: ВИР, 1991. 32 с.

- Делаф, А.А. Курс физики: Учебное пособие для вузов/А.А. Делаф, Б.М. Яворский. -М.: Высшая школа, 1989. С. 113.

- Йонева, Ж. Биометрические показатели и осмотический потенциал органов растений в условиях хлоридного засоления/Ж. Йонева, А.Е. Петров-Спиридонов//Известия ТСХА. 1985. Вып. 3. С. 120-125.

- Ионова, Е.В. Корневая система и сухая масса растений ярового ячменя в условиях модельной засухи («засушник»)/Е.В. Ионова, Е.Г. Филиппов, Н.Н. Анисимова//Зерновое хозяйство России. 2010. № 3(9).-С. 25-30.

- Минаев, С.В. Исследование реакции проростков огурца и пшеницы на хлоридное засоление/С.В. Минаев, С.Е. Солдатов, В.В. Таланова, А.Ф. Титов//Биологические исследования растительных и животных систем. -Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 1992. С. 17-23.

- Николаевский, В.С. Физиолого-биохимические механизмы повреждения и устойчивости растений/В. С. Николаевский и др. -Новосибирск, 1981, 165 с.

- Удовенко, Г.В. Механизмы адаптации растений к засолению почвы: физиологические и генетические аспекты солеустойчивости растений//Проблемы солеустойчивости растений. -Ташкент: ФАН, 1989. С. 113-142.

- Чухлебова, Н.С. Особенности микроскопического строения вегетативных органов кукурузы при засолении почвы/Н.С. Чухлебова, А.А. Беловолова//Применение удобрений, микроэлементов и регуляторов роста в сельском хозяйстве. -Сборник научных трудов. -Ставрополь, 1993. С. 45-47.

- Шевелуха, В.С. Способы отбора высокопродуктивных растений ячменя на первом этапе органогенеза. Методические указания/В.С. Шевелуха, М.А. Прыгун, С.И. Гриб. -М., 1985. 32 с.

- Chen, Z. Screening plants for salt tolerance by measuring K+: case study for barley/Z. Chen, I. Newman, M. Zhou et al.//Plant Cell Environ. 2005. V. 28. P. 1230-1246.

- Davenport, R. Control of sodium transport in durum wheat/R. Davenport, R.A. James, A. Zakrisson-Plogander et al.//Plant Physiol. 2005. V.137. P. 807-818.

- Munns, R. Approaches to increasing the last tolerance of wheat and other cereals/R. Munns, R.A. James, A. Lauches//J. Exp. Bot. 2006. V.57. P. 1025-1043.