Ландшафтно-геоэкологическое районирование в контексте изучения последствий изменения климата (на примере Среднеенисейского региона)

Автор: Медведков А.А., Горшков С.П.

Журнал: Вестник Международной академии наук (Русская секция) @vestnik-rsias

Рубрика: Науки о земле, проблемы экологии, образования, экологической культуры

Статья в выпуске: 1, 2017 года.

Бесплатный доступ

Географическое районирование - один из важнейших видов регионального анализа территории, позволяющий в сравнительно-географическом ключе дать характеристику выделенным территориям и ярко показать природно-хозяйственную дифференциацию изучаемого региона. В данной статье, применительно к изучению проблемы изменения климата и отклика геосистем на температурный сигнал, анализируются выделенные ландшафтно-геоэкологические районы, с указанием в пределах каждого из них наиболее уязвимых ПТК на иерархическом уровне сложных урочищ. Данное районирование позволило выделить репрезентативные ключевые участки для их последующего изучения полевыми и дистанционными методами.

Географическое районирование, ландшафтно-геоэкологические районы, сибирская тайга, бассейн р. енисей, изменение климата, мерзлотные ландшафты

Короткий адрес: https://sciup.org/14315320

IDR: 14315320

Текст научной статьи Ландшафтно-геоэкологическое районирование в контексте изучения последствий изменения климата (на примере Среднеенисейского региона)

Наблюдаемые в регионах Сибири и Дальнего Востока последствия потепления климата в пределах одной и той же географической зоны и подзоны территориально сильно дифференцированы. В качестве основных факторов дифференциации, определяющие значительные различия в отклике геосистем, выступают: морфоструктурное устройство территории, усложняющее её микроклимат, и поверхностные отложения, выступающие в качестве важнейшего фактора локализации многолетнемерзлых пород [11]. Наиболее заметно их проявление в экотонных зонах, между наиболее контрастными природно-географическими средами, с наиболее ярко выраженным проявлением новых, эволюционных тенденций в окружающей среде [8]. Ярчайшим образом дифференцирующую роль вышеупомянутых факторов можно проиллюстрировать на примере территории Среднеенисейского региона1.

Среднеенисейский регион не единожды выступает в качестве экотона высокого иерархического уровня, располагаясь на границах двух крупных природных регионов — Западно-Сибирской равнины и Среднесибирского плоскогорья, а также пределах южной периферии криолитозоны Северной Евразии. Контрастные и в то же время смежные природные геосистемы определяют вы- сокую степень не только ландшафтного разнообразия, но и дифференцированной реакции на потепление климата.

Главная цель данного районирования — выявление репрезентативных ключевых участков для мониторинговых ландшафтно-геокриологических исследований и дальнейшей экстраполяции полученных результатов на территории с однотипными природно-географическими условиями. При экстраполяции результатов полевых исследований необходимо понимание того, какую более широкую территорию характеризуют данные, полученные на конкретном ключевом участке. Данный подход позволяет довести районирование до систем локального уровня, из которых собственно и построены региональные геосистемы. В этом мы видим актуальность проделанного исследования и перспективы научно-прикладного использования его результатов.

ПРИНЦИПЫ И КРИТЕРИИ РАЙОНИРОВАНИЯ

Разработанная на примере Среднеенисейского региона схема ландшафтно-геоэкологического районирования имеет два пространственно-иерархических уровня: 1) провинции; 2) районы, каждому из которых присваивается собственное название. Выделенные районы представляют собой звенья сложной иерархической системы, а каждый из них выступает в качестве структурной региональной единицы высшего ранга и является результатом интеграции геосистем более низких таксономических уровней. Иерархичность строения и динамическая целостность представляются нам чрезвычайно важными свойствами геосистем, которые мы используем для изучения их отклика на глобальный климатический и региональные антропогенные сигналы.

Первым этапом на пути к созданию ландшафтно-геоэкологического районирования послужил анализ морфоструктурного устройства изучаемой территории. По его результатам территория Среднеенисейского региона была подразделена на три крупные провинции: восточная окраина Западно-Сибирской равнины, север Енисейского кряжа и запад Среднесибирского плоскогорья, расположенные соответственно в пределах крупных фрагментов эпипалеозойской плиты, байкальского горно-складчатого сооружения и древней платформы.

На втором этапе анализировалась четвертичная история региона, которая выступает в качестве самостоятельного фактора природно-ландшафтной дифференциации его территории. Среднеенисейский регион с северо-востока на юго-запад разделяется границей максимального плей- стоценового оледенения [1]. Данный факт представляется важным, поскольку на территориях, входящих в зону максимального четвертичного оледенения широко распространены поверхностные отложения алеврит-пелитового состава. Данные субстратные условия являются наиболее благоприятными для развития процессов криогенеза [7].

Таким образом, учитывая демаркирующую роль южной границы максимального четвертичного оледенения, эти крупные сектора — провинции подразделялись на несколько районов. В их ландшафтной структуре отмечены следы проявления литолого-генетических факторов, оказывающих влияние на характер природопользования и локализацию мерзлотных геосистем2.

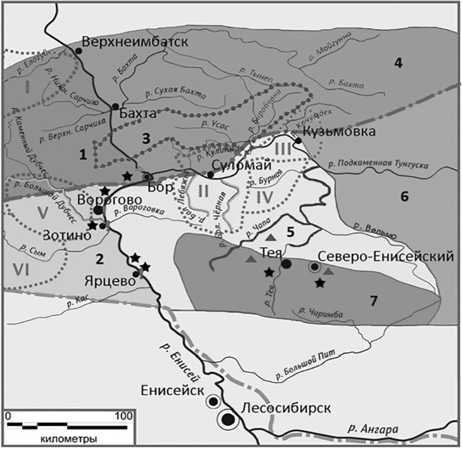

По итогам анализа вышеупомянутых факторов дифференциации, нами разработана схема ландшафтно-геоэкологического районирования (рисунок), в пределах которой были выделены следующие районы:

в ледниковой зоне — левобережно-равнинный район (1), правобережный район низкого плато (3), правобережный район высокого плато (4);

во внеледниковой зоне — левобережно-равнинный район (2), правобережный район низкого плато (5); правобережный район высокого плато (6), правобережно-низкогорный район (7).

Для более подробной оценки природно-ландшафтной дифференциации территории региона, в контексте рассматриваемой проблемы, перейдем к анализу ландшафтногеоэкологической специфики выделенных районов.

ЛАНДШАФТНО-ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ

В зоне максимального четвертичного оледенения:

Левобережно — равнинный район (1) представлен низкой ледниковой равниной с широким распространением аквальных моренных отложений с рассеянными валунами, часто с отчетливыми следами горизонтальной пластовой дифференциации толщи и с отдельными айсберговыми банками из грубообломочного материала на ее поверхности. Аквальная морена3 слагает низкую аккумулятивную равнину с отметками от 150 до 250 м [3]. Преобладают преимущественно талые породы. Распространение мерзлоты фрагментарно, носит редкоостровной и островной характер [2]. Такие участки приурочены в основном к понижениям с покровами суглинистых аквально-моренных отложений по участкам поймы больших рек, западинам, экспозиционно-холодным гласисам4, гласисо-поймам5 малых

Условные обозначения

-

—• Граница ледниковой зоны (максимального плейстоценового оледенения);

-

—"^ Граница крполптозоны; ~—3- Центрально-Сибирский государственный биосферный заповедник. --** Охотнпчье-промысловые угодья компактно проживающих групп местного населения: I - Ело-гуйские кеты; II - Подкаменнотунгусскпе кеты; Ш - Подкаменнотунгусские староверы; IV - Бурновскпе староверы; V - Дубчесскпе староверы; VI - Сымские эвенки. Природно-антропогенные процессы: -*• -центры развития горнодобывающей промышленности; ^*- - северная граница зарастания водорослями р. Енисей; ■*■ - участки крупных лесохозяйственных работ; - реки со сниженной рыбопромысловой

ценностью; ~х^. - реки с многократным увеличением мутности при золотодобыче; - - места заиливания русла р. Енисей с высоким риском подпрудно-ледовых затоплений.

Ландшафтно-геоэкологическое районирование Среднеенисейского региона [10]

рек, склонам и покатостям вершинных поверхностей. В пределах мерзлотных ПТК нами выявлены следующие явления: увеличение деятельного слоя, широкомасштабная деградация островной мерзлоты, активизации солифлюкции.

Растительность представлена сфагновыми еловокедровыми лесами, с примесью сосны и фрагментов сфагновых осиново-березовых и хвойно-мелколиственных лесов на подзолистых глееватых и подзолах типичных и глееватых [5, 12]. Широкое распространение сфагновых комплексов указывает на переувлажнен-ность значительной части территории данного района. Этому способствует утяжеляющийся механический состав преобладающего типа поверхностных отложений и незначительный уклон дневной поверхности.

В охотничье-промысловом отношении ландшафты этого района являются одними из самых продуктивных в Среднеенисейском регионе. По данным экологогеографической карты России [17], лесные комплексы района относятся к категориям коренных слабоизме-ненных с сочетанием вторичных лесов с удовлетворительным естественным возобновлением.

В пределах района хорошо выражен долинноречной комплекс Енисея, изученный автором данной работы в пределах биологической станции «Мирное»

ИПЭЭ им. Северцева РАН. Долинно-речной комплекс отличается преобладанием луговой, кочкарниково-осо- ковой и ивняковой растительности (в пределах низкой и средней поймы) и еловыми и осиново-березовыми ко- ренными слабоизмененными лесами (в пределах высо- кой поймы) на аллювиальных и аллювиально-глееватых почвах. Мерзлота здесь носит редкоостровной характер распространения и отмечается в слабодренируемых за- падинах.

Правобережный район низкого плато (3) в геоморфологическом отношении представлен низкогорным трапповым плато с несплошным чехлом из ледниковых отложений и ступенчато-холмистой, и холмисто-грядовой ледниковой равниной под травянокустарничковыми зеленомошными, долгомошными и сфагновыми елово-кедровыми и кедрово-еловыми лесами, с включениями березняков на буротаежных глеева-тых, буротаежных типичных и мерзлотно-таежных почвах [6, 14]. Лесные ландшафты относятся к категории коренных слабоизмененных, с фрагментами существенно измененных коренных лесов пожарами и вырубками (в юго-западной и северной части района) [17].

Островная и прерывистая мерзлота приурочены к аквально-моренной равнине. А в пределах низкогорного по абсолютным отметкам траппового плато с суб- аэральной мореной она почти сплошная. Фрагменты урочищ, с явными признаками воздействия мерзлотных процессов — это участки поймы больших рек, гла-сисо-пойма небольших рек, западины, окаймления торфяных болот, гласисы, солифлюкционные склоны и покатости вершинных поверхностей, террасоувалы, ку-румы от открытых до залесенных, «висячие болота». Район характеризуется широкомасштабной деградацией редкоостровной и островной мерзлоты на хорошо теплообеспеченных поверхностях, зарастанием протаявших курумов в лесном ярусе, (рис. 3), отмечается также и спорадическое усиление термокарста.

Правобережный район высокого плато (4). Район представляет собой высокое денудационное плато под кустарничковыми и травяно-кустарничковыми (часто в сочетании с багульниково-моховыми) лиственничными лесами на мерзлотно-таежных и буротаежных маломощных почвах, в верхней части — под каменистой тундрой на скелетных почвах [6]. Лесные комплексы относятся к категории коренных слабоизмененных, с отдельными фрагментами вторичных лесов [17]. Многолетняя мерзлота характеризуется широким распространением, кроме наиболее обогреваемых выступов скальных пород и полос русловых образований больших рек. Характер ее распространения — прерывистый и сплошной, с отсутствием признаков ее деградации. На плато широко представлены не протаявшие курумы, что также свидетельствует об устойчивости мерзлотных ландшафтов этого района к температурному сигналу конца ХХ — начала ХХI века.

Вне зоны максимального четвертичного оледенения:

Левобережно — равнинный район (2). Во вне-ледниковой зоне поверхностные отложения помимо пойменно-русловых и низкой террасы до 100 м представлены мощными алевритопелитовыми накоплениями ледниково-подпрудной равнины и песками ложбин стока, ориентированных на юго-запад в бассейн р. Оби. Возраст алевритопелитовых накоплений соответствует времени проявления максимального оледенения, а возраст песков ложбин стока — этапу прорыва ледниковой плотины водами гигантского подпрудного водоема в районе, где р. Обь протекает по долине в пределах Сибирских увалов [3]. Широкое распространение получили талые породы, с небольшими пятнами редкоостровной мерзлоты в пределах гласисо-пойм небольших рек, переувлажненных западин, экспозиционно-холодных склонов и солифлюкционных гласисов.

Для района характерны лишайниковые, бруснично-лишайниковые и кустарничково-зеленомошные сосновые леса; с фрагментами травяно-кустарничковых зеленомошных, долгомошных и сфагновых елово-кедровых и кедрово-еловых лесов, с примесью березы на подзолах типичных и глееватых [4, 5, 12]. Ландшафты этого района в наибольшей степени подвержены крупным пожарам. Немаловажным фактором риска выступают значительные объемы брошенной древесины и оставленные недорубы — 3—5 м3/га [9, 12]. Такие места являются источниками крупных лесных пожаров. Лесные комплексы можно охарактеризовать как коренные слабоизмененные, фрагментарно нарушенные пожарами [17].

Долинно-речной комплекс Енисея лучше выражен на его левобережье и представлен преобладанием луговой и ивняковой растительности (на низкой и средней пойме), в пределах высокой поймы — еловые и осиново-березовые леса, с примесью серой ольхи на аллювиальных почвах с талыми породами.

Правобережный район низкого плато (5). К востоку от р. Енисей распространение поверхностных отложений в наибольшей степени подчиняется особенностям ярусного строения рельефа. Наибольшим распространением пользуется основная поверхность выравнивания (К-Р2) с высотами 200—300 м и долинная сеть (P3 — Q). Изредка встречаются гребневидные массивы-фрагменты верхнего яруса расчленения (J3 — К1). На фоне ярусно-возрастной дифференциации рельефа выделяются еще интраярусные поверхности наложенного расчленения и планации (Q2—4). Это соответственно оползни, обрывы, промоины (делли) и гласисы, гласисо-пойма и пойма, а также терраса-равнина — аналог под-прудно-ледниковой равнины [3].

Здесь преобладают травяно-кустарничково-зеленомошные и елово-кедрово-пихтовые леса на буротаежных типичных и дерново-карбонатных почвах, с фрагментами травяно-кустарничковых и кустарничковых, в сочетании с лишайниково-кустарничковыми сосновыми лесами на подзолах и фрагментами зеленомошных березово-осиновых лесов, с примесью ели на подзолистых почвах [6]. Данные комплексы относятся к коренным, почти неизмененным и слабоизмененным лесам, с фрагментами существенно измененных пожарами и вырубками на северо-западе района [17].

Мерзлота имеет редкоостровной, островной, а в отдельных случаях и прерывистый характер распространения [2]. Мерзлотными являются следующие ландшафтные урочища: участки пойм больших рек, гласисо-поймы небольших рек, гласисы, солифлюкционные склоны, западины, окаймления торфяных болот, терра-соувалы, курумы от открытых до залесенных. Отмечено увеличение деятельного слоя в пределах мерзлотных ПТК на хорошо теплообеспеченных поверхностях рельефа и вытаивание гольцового льда в курумах.

Правобережный район высокого плато, с фрагментами его низкого аналога (6). В названном районе верхний ярус образует островной пенеплен (J1—2) в основном трапповые столовые горы высотой обычно 500700 м, их склоны и высокие (400—600 м) узковершинные горы — древний ярус расчленения (J3—К1). Нижняя поверхность выравнивания (К2—P2) также присутствует как и молодая долинная сеть (P3—Q). Растительный покров этого района представлен травянокустарничковыми зеленомошными елово-кедрово-пихтовыми лесами, кустарничково-зеленомошными и кустарничково-травяными сосновыми лесами, часто редкостойными, с примесью ели, кедра, пихты и березы и с фрагментами горных кустарничково-зеленомошных, а также кустарниково-зеленомошно-лишайниковых лиственничных лесов, с примесью ели, кедра и сосны на буротаежных маломощных и мерзлотно-таежных почвах; в верхней части — под каменистой тундрой на скелетных почвах [12, 15]. Лесные комплексы относятся к категории коренных слабоизмененных лесов, с их отдельными фрагментами, нарушенными рубками и пожарами [17].

Мерзлота островная, прерывистая и сплошного распространения [2]. Она приурочена к поймам больших рек, гласисо-поймам небольших рек, гласисам, со-лифлюкционным склонам, террасоувалам, курумам от открытых до залесенных в лесном ярусе и открытым в безлесном ярусе, при фрагментарном участии моховолишайниковой тундры. В лесном ярусе выявлено очаговое увеличение деятельного слоя на хорошо теплообеспеченных поверхностях рельефа.

Восточнее изученного района располагается Юрубчено-Тохомская зона нефтегазонакопления с гигантскими запасами, а также крупное Куюмбинское нефтегазоконденсатное месторождение. Общая площадь этой группы месторождений — 13 тыс. км2, прогнозные запасы только жидких углеводородов равноценны Самотлорскому месторождению — крупнейшему в России. К шапке месторождений приурочены значительные ресурсы природного газа с повышенным содержанием гелия [16]. Освоение столь значительных площадей создает значительные риски для хрупкой природы района и ресурсопользования его местного населения. Освоение этих месторождений может вызвать серьезные геоэкологические последствия в том числе и для территории Среднеенисейского региона.

Правобережный низкогорный район (7). В пределах сводово-блокового массива Енисейского кряжа получили распространение кустарничковые и травянокустарничковые лиственничные леса, с примесью сосны и фрагментами травяно-кустарничковых зеленомошных елово-кедрово-пихтовых лесов на торфянистых буротаежных почвах; горные кустарничково-зеленомошные и кустарниково-зеленомошно-лишайниковые лиственничные леса, с примесью ели, кедра, сосны и березы на маломощных торфянисто-буротаежных почвах; в верхней части — под каменистой тундрой на скелетных почвах [6, 15]. Леса данного района отличает незначительное преобладание коренных слабоизмененных лесов над коренными существенно измененными вырубками и лесными пожарами, что связано с усилением антропогенной нагрузки в условиях развития горнодобывающей промышленности [17].

Мерзлота островная, с фрагментами прерывистой. Она выявлена на участках пойм больших рек, гласи-со-пойм небольших рек, гласисов, солифлюкционных склонов, террасоувалов, курумов от голых до залесенных в лесном ярусе и открытых в безлесном ярусе. В лесном ярусе нами отмечена очаговая деградация островной мерзлоты на теплообеспеченных поверхностях рельефа и на территориях, часто подвергавшихся пожарам.

Север Енисейского кряжа один из наиболее значимых районов по добыче россыпного и рудного золота в стране, разрабатываемый с начала XIX в. Антропогенные ландшафты занимают здесь наибольшую площадь, чем где-либо еще в Среднеенисейском регионе. Площадь земель, сильно нарушенных открытой добычей, превышает 5 тыс. га, а подземной — около 0,6 тыс. га [17]. В последнее десятилетие подавляющая часть россыпного золота добывается здесь преимущественно открытым способом [16]. Растут площади земель, нарушенных открытой добычей, загрязняются реки, мутность которых увеличивается многократно. Отметим, что территория района характеризуется пониженным потенциалом самоочистки (20—80 лет) и скоростью самовосстановления — 15—50 лет [13].

ВЫВОДЫ

-

1. Полученная схема ландшафтно-геоэкологического районирования (см. рисунок) отражает основные особенности природно-ландшафтной и природно-хозяйственной дифференциации территории исследуемого региона. Применяемые подходы позволили структурировано рассмотреть особенности природно-ландшафтной дифференциации выделенных нами ландшафтно-геоэкологических районов, отличающихся историей развития, литолого-геоморфологической и ландшафтногеокриологической спецификой, а также своей особой реакцией на потепление климата. В пределах выделенных районов закартографированы элементы антропогенной инфраструктуры, природно-антропогенные процессы и явления, отображены фактические площади охотничьих угодий — присваивающих этноэкосистем коренного и старожильческого населения.

-

2. Важную демаркирующую роль в ландшафтном и природно-хозяйственном отношении выполняет южная граница максимального плейстоценового оледенения, разделяющая среднетаежные природные комплексы на ландшафты ледниковой и внеледниковой зон, различающиеся по продуктивности, средообразующему и биоресурсному потенциалам. Это послужило важным критерием для выделения ландшафтно-геоэкологических районов. Выделенные районы несут в «своей» ландшафтной структуре следы проявления литолого-генетических факторов, оказывающих влияние на локализацию мерзлотных ПТК, характер природопользования территории и специфику отклика ПТК на потепление климата.

-

3. Отклик геосистем на потепление климата конца ХХ — начала ХХI века территориально дифференцирован и в каждом из 7 выделенных нами ландшафтно-геоэкологических районов имеет свою специфику. На основе повторных полевых исследований выявлены наиболее уязвимые на региональном уровне

ПТК к климатическому сигналу: — темнохвойно-та-ежные ландшафты низкой ледниковой равнины левобережья; — темнохвойно-таежные ландшафты низкого плато и ступенчато-холмистой ледниковой равнины правобережья. В пределах данных ПТК, но уже на локальном уровне, наиболее чувствительными к изменению температурных условий оказались хорошо теплообеспеченные урочища гласисов и привершинных

Список литературы Ландшафтно-геоэкологическое районирование в контексте изучения последствий изменения климата (на примере Среднеенисейского региона)

- Астахов В.И. Начала четвертичной геологии. СПб: СПбГУ, 2008. 224 с.

- Горшков С.П., Барков В.В. Принципы аналитического геоморфологического картирования консолидированных областей сноса Приенисейской Сибири//Геоморфология. 1975. No 3. С. 143-152.

- Коломыц Э.Г. Экотон как объект физико-географического исследования//Изв. АН СССР. Сер. геогр. 1988. No 5. С. 24-36.

- Медведков А.А. Среднетаёжные геосистемы бассейна р. Енисей в условиях меняющегося климата. Диссертация на соискание ученой степени кандидата географических наук/Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ). М., 2013. 187 с.

- Медведков А.А. Среднетаежные геосистемы Приенисейской Сибири в условиях меняющегося климата. М.: Макс-Пресс, 2016. 144 с.

- Охрана и рациональное использование фауны и экосистем Енисейского Севера. Под ред. Э.В. Рогачевой. М.: ИЭМЭЖ АН СССР, 1988. 204 с.

- Савельева И.Л. Минерально-сырьевые циклы производств Азиатской России. Новосибирск: СО РАН, 2007. 273 с.