Ландшафтный архетип поля/луга в марийском изобразительном искусстве 1950-1980-х гг

Автор: Колчева Эльвира Мазитовна

Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu

Рубрика: Культурология

Статья в выпуске: 3 т.10, 2018 года.

Бесплатный доступ

Несмотря на официальную советскую политику в национальном вопросе профессиональное искусство народов СССР формировалось как форма художественной рефлексии этнокультуры о самой себе. В статье исследуется этот процесс на основе разработанной ранее структурно-архетипической модели этнокультурного пространства мари. Анализ художественных репрезентаций культурного архетипа поле/луг выполнен на материале изобразительного искусства 1950-1980-х гг. Архетип представлен иконографическими типами «Колхозные поля эпического масштаба», «Урожай», «Пастбища», «Цветущие луга». В соцреализме поле, как правило, выступает пространством героических поступков, величия советской Родины и власти, организующей «битвы за урожай». Прославляется колхозный строй, с которым связываются идеи изобилия и плодородия. Знаково-символическое начало привносят в образ поля мастера «сурового стиля», которые уже выходили за идеологические рамки, прокладывая тем самым путь неромантическим тенденциям в национальном искусстве. С 1970-х гг. в тему полей пришли лирические решения национальных художников-неоромантиков, снимавшие героический пафос соцреализма. Идея покорения человеком природы уступила место гармоническому единству бытия. Образ плодородного поля в работах национальных художников потеснили изображения лугов и лесных полян. Семантика архетипа поля в последнем десятилетии советской эпохи обнаруживает смысл пустоты, одиночества и небытия, часто в сочетании с образом высохшего дерева или вырубленной рощи. В этом выражались переживания по поводу ассимиляции народа, утраты культурной памяти. Эволюция художественных репрезентаций архетипа луга/поля в исследуемый период показала несостоятельность попытки замены традиционного восприятия природы идеологемами соцреализма.

Марийское изобразительное искусство, культурный архетип поля/луга, социалистический реализм, национальный неоромантизм

Короткий адрес: https://sciup.org/147217872

IDR: 147217872 | УДК: 7.047 | DOI: 10.15507/2076-2577.010.2018.03.120-125

Текст научной статьи Ландшафтный архетип поля/луга в марийском изобразительном искусстве 1950-1980-х гг

Советское искусство выступает в современной гуманитарной мысли предметом качественно нового осмысления. В нем открываются, в частности, аспекты, связанные с этнокультурной проблематикой в их локальных вариантах, которая, несмотря на официальную идеологическую парадигму в национальном вопросе, развивалась по собственным законам. Внутренняя интенция этого развития состояла в формировании профессионального искусства этноса как элемента национальной культуры, как формы художественной рефлексии этнокультуры о самой себе. Этот процесс исследуется на материале марийского изобразительного искусства, для чего была разработана структурно-архетипическая модель этнокультурного пространства мари.

Изучение художественных репрезентаций архетипов географического пространства мари в советском изобразительном искусстве показало, что значительную их долю составляют образы поля/луга . Статья посвящена анализу репрезентаций этого архетипа в изобразительном искусстве марийского края 1950–1980-х гг.

120 ISSN 2076–2577 (print)

Обзор литературы

Архетипическую природу образа поля/ луга в марийской традиционной культуре на материале фольклора выявили исследователи Глуховы. Как ценностно-значимый элемент концепт «поле» входит в интегральный архетип этнокультуры поле, окруженное лесом или рощей, неподалеку от реки [1, 174], сформировавшийся на этапе перехода марийцев к сельскому хозяйству (XIX в.). Поле/луг – один из самых «молодых» архетипов традиционной культуры мари. Исследователи допускают, что «поле» и «луг», возможно, являются разными понятиями, так как для сельского жителя они различаются [1, 74 ]. Это подтверждается и на материале изобразительного искусства, но, следуя системе Глуховых, будем рассматривать их как репрезентации одного вида пространства, а следовательно, одного архетипа.

Материалы и методы

Модель этнокультурного пространства народа мари была разработана автором ранее [3] и апробирована на материале изобразительного искусства раннесоветского периода – 1920–1930-х гг., для марийской культуры это был период зарождения профессионального искусства [5]. Затем апробация продолжилась на произведениях марийского искусства послевоенного и позднесоветского периодов [4]. Модель включает уровни: геопространства, социального пространства общины, семьи, субъекта, костюма как семиотического пространства, воображаемого пространства. Каждый уровень фиксируется визуальными репрезентациями базовых этнокультурных архетипов. Архетип поля/ луга представлен на уровне геопространства наряду с более древними архетипами древа/леса [4], реки , горы .

Результаты исследования и их обсуждение

Возделанные поля, луга-пастбища – непременные атрибуты пейзажей и жанровых произведений социалистического реализма. В условиях свершившейся коллективизации образы поля отличает масштабность. Они утверждают идею величия советской Родины. Их объединяет идея изобилия, активно представленная в соцреализме как идеологический заказ. В ней усматривается архетип кормящей Матери-Земли, который, как отмечает А. К. Якимович, становится одной из конститутивных мифологем власти и культуры тоталитаризма: «Представить органические силы матери-природы в качестве источника власти и господства было чрезвычайно заманчиво. <…> Идеология настойчиво требовала от художников биокосмических смыслов и даже своего рода матерналистской символики. Сталинизм испытывал постоянное искушение… употребить себе во благо своего рода неоязыческий культ “рождающего тела”» [8, 54].

Выделяются следующие основные типы образов поля.

Колхозные поля эпического масштаба . Они бескрайние, несравнимы с прежними частными делянками, часто пейзаж композиционно дается с высокой точки обзора, как бы с высоты птичьего полета (Б. Пушков «Приволжье» (1959), «Пруд в д. Чавайнур» (1968) и «Праздник урожая» (1971–1972), Н. Богомолов «Пейзаж Азаново» (около 1960 г.), И. Михайлин «Буду трактористом» (1963) и др.).

Урожай . Пейзаж с элементами жанра (или наоборот, жанровая картина с элементами пейзажа) показывает плодоносящие или уже убранные поля, это изображения пышных хлебов и высоких стогов (В. Семенов «Лен цветет» (1955), Н. Абрамов «Вечер на сенокосе» (1957), Б. Пушков «Осень» (1966), З. Лавреньтев «Хлеб-соль» (1980)).

Пастбища . Пейзажи с элементами жанра, изображают широкие луга с пасущимися тучными стадами (Н. Богомолов «Стадо на выгоне» (1955), Ю. Желваков «Пастушок» (1972) и др.).

Цветущие луга. Эти пейзажи, чаще камерные, как правило, не связываются непосредственно с хозяйственной деятельностью человека, но демонстрируют щедрость природы (М. Платунов «Деревня Пыреше-во» (1950), П. Горбунцов «Луга цветут», Д. Митрофанов «Летний день» (1976)).

И. Мамаев. Жданное утро. 1961.

Холст, масло, 90 × 135. НМ РМЭ им. Т. Евсеева

I. Mamaev. Wait morning. 1961.

Oil on canvas, 90 × 135. National Museum of the Republic of Mari El named after T. Evseev

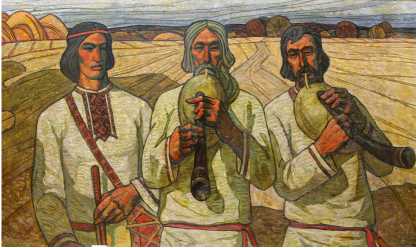

Б. Пушков. Праздник урожая. 1971–1972. Оргалит, масло, 120 × 210. НМ РМЭ им. Т. Евсеева

B. Pushkov. Harvest Festival. 1971–1972.

Hardboard, oil, 120 × 210. National Museum of the Republic of Mari El named after T. Evseev

В контексте социалистического реализма поле, как правило, выступает пространством «сражения», героических поступков. Типична в этом смысле работа И. Мамаева «Жданное утро» (1961). Торжественным эпическим действом представлен выход колхозников на жатву. Процессия состоит из неспешно идущих людей, из украшенных красными флагами комбайнов, хвост колонны теряется вдалеке между высоких хлебов. Перед ними плотным ковром расстилается поле с невероятной высоты зерновыми. На переднем плане показана твердо стоящая на земле женщина в национальном костюме луговых мари середины XX в., она по-хозяйски оглядывает поле, прикрывая лицо рукой от ярких лучей восходящего солнца. Картина исполнена приподнятой атмосферы, в выражениях лиц и динамике движения персонажей читается оптимистичное стремление начать очередную «битву за урожай».

Знаково-символическое начало привносят в образ поля мастера «сурового стиля». И. Михайлин в серии линогравюр «Земля марийская» (1972–1974), например, в работах «Родимая сторонка», «У родника», изображением поля маркирует мир современный, модернизированный, советский в противовес миру прошлого, архаического, промаркированного знаками леса и женщины в традиционном костюме. Этот художественный прием мастера мы анализировали ранее в связи с архетипом леса/древа [4, 115 ].

Иногда художники выходили за идеологические рамки, прокладывая тем самым путь новым неромантическим тенденциям в национальном искусстве, как, например, «суровый» русский художник Б. Пушков, увлеченный марийской культурой. Архетип поля звучит в его торжественной фантазии на тему традиционного праздника нового урожая Угинде (луговые мари) в двух вариантах картины «Праздник урожая» (1969 и 1971–1972). На фоне убранного поля совершают древний ритуал, играя на архаических инструментах, трое мужчин разного возраста. В первом варианте это два старца и юноша, во втором варианте художник проводит мысль о связи уже трех поколений: в центре – старец (с волынкой шÿвыр ), справа – мужчина средних лет (также играет на волынке), слева – юноша с барабаном тÿмыр. Безусловно, о правдивости обряда говорить не приходится. На самом деле в ритуале использовалась осенняя труба Шыжепуч ( шыжевуч ), играя на ней, выражали радость за новый урожай, благодарили Бога и приглашали на праздник нового хлеба Угиндепайрем [7, 348 ]. Однако художник стремился не к этнографической правдивости, а к выражению собственного видения древней культуры народа. Факт обращения к языческому празднику необычен для того времени и удивителен потому, что проводится мысль о живости традиции. Возможно, художник знал, что праздник Угинде отмечался каждой семьей именно как семейное моление [2, 172 ].

З. Лаврентьев. Весенние трактора. 1976. Картон, масло, 62,5 × 83,0. РМИИ РМЭ

Z. Lavrentiev. Spring tractor. 1976.

Oil on cardboard, 62.5 × 83.0.

Republican Museum of Fine Arts

И. Ефимов. Шествие. 1990.

Холст, темпера, ПВА, 120 × 170. РМИИ РМЭ

I. Efimov. Procession. 1990.

Tempera on canvas, PVA, 120 × 170.

Republican Museum of Fine Arts

Начиная с 1970-х гг. в тему полей приходят лирические решения национальных художников-неоромантиков, снимающие героический пафос соцреализма (З. Лаврентьев «Весенние трактора» (1976) и «Озимь» (1977) и др.). Идея покорения человеком природы уступила гармоническому единству бытия, в которое вписывается даже техника. Например, на линогравюре И. Михайлина «Купание тракторов» (из цикла «Край марийский», серии «Сельские механизаторы», 1974) трактора показаны могучими исполинскими «стальными конями», которыми управляют мощные герои-механизаторы. В композиции они вместе с фигурами трактористов помещены на переднем плане и практически заслоняют собой безбрежные поля, тем самым утверждается мысль об их победе над природными силами. Однако у первого в послевоенный период художника-мари З. Лаврентьева («Весенние трактора», 1976) те же визуальные элементы в пейзаже вступают в иные отношения. Доминантой в композиции является поле, а трактора выступают ритмическими акцентами, яркими красными мазками они оживляют холодноватый колорит картины. Это произведение отражает идею торжества природы, радостного пробуждения всех ее сил, в том числе и человеческих.

Образ плодородного поля в работах национальных художников был потеснен изображениями лугов и лесных полян. Побеждают романтические темы ночной пастьбы лошадей, сенокос предстает как событие единения людей с природой, человек показан в большей степени созерцателем, нежели преобразователем окружающего мира (И. Ямбердов «Ночное» (1978) и «Осень в Карамасах» (1979), И. Ефимов «На лугах» (1985), Ю. Таны-гин «Время думает о детстве» (1989)).

Семантика архетипа поля в последнем десятилетии советской эпохи обнаруживает смысл пустоты, одиночества и небытия, часто в сочетании с образом высохшего дерева или вырубленной рощи (И. Ефимов «Провожают на фронт» (1979), «Шествие» (1990), С. Евдокимов «Дедушкина пасека» (1987), В. Боголюбов «Вальс» (1990) и др.). Таким образом выражаются негативные переживания по поводу ассимиляции народа, утраты культурной памяти. Архетип поля/луга расширяет первичную семантическую модель, приобретает бинарность. Г. И. Кудрявцев в картине И. Ефимова «Шествие» видит тему протеста и «насилия над народом и природой» [6, 119 ]. На почве национального менталитета мари завершает путь попытка замены традиционного восприятия природы и содержания геоландшафтных архетипов идеологемами соцреализма. Из этого критического символизма в следующем постсоветском десятилетии прорастет национальный неомифологизм.

Заключение

Формы художественных репрезентаций геоландшафтного архетипа поле/луг в марийском искусстве советского периода составляют иконографические типы:

колхозные поля эпического масштаба; урожай; пастбища; цветущие луга. В содержательном аспекте архетип прошел эволюцию от репрезентации соц-реалистических идеологем (величия советской Родины, изобилия и плодородия, роли власти как их гаранта и организатора «битвы за урожай») до выражения в творчестве национальных художников-неоромантиков традиционного восприятия природы (гармонического единства и согласия человека и природы). На исходе советской эпохи первичная семантическая модель архетипа поля расширилась критическими негативными смыслами пустоты, одиночества и небытия.

Список литературы Ландшафтный архетип поля/луга в марийском изобразительном искусстве 1950-1980-х гг

- Глухов В. А., Глухова Н. Н. Системная реконструкция марийской этнической идентичности. Йошкар-Ола: Стринг, 2007. 184 с.

- Календарные праздники и обряды марийцев: сб. материалов. Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 2003. Вып. 1. Этнографическое наследие. 286 с.

- Колчева Э. М. Модель этнокультурного пространства и система его архетипов в контексте изучения национального изобразительного искусства // Вопросы культурологии. 2015. № 12. С. 48-53.

- Колчева Э. М. Образ леса как ландшафтный архетип культуры мари в изобразительном искусстве 1950-1980-х гг. // Финно-угорский мир. 2016. № 4 (29). С. 113-116.

- Колчева Э. М., Большова Н. А. Структура этнокультурного пространства в художественно-этнографических работах 20-30-х годов ХХ века из фондов Национального музея РМЭ им. Т. Евсеева // Этнографическое обозрение. 2013. № 4. С. 174-187.

- Кудрявцев В. Г. Творчество Измаила Ефимова в контексте этнической идентификации // Финно-угорский мир. 2016. № 4 (29). С. 117-121.

- Мушкина Н. В. Музыкальный фольклор // Марийцы: ист.-этногр. очерки. 2-е изд., доп. Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 2013. С. 341-355.

- Якимович А. К. Культура ХХ века (хронология, типология) // Культурология. 2008. № 1 (44). С. 45-63.