Лапароскопическая спленэктомия у коморбидной пациентки в раннем восстановительном периоде инфаркта головного мозга на фоне пневмонии COVID-19 этиологии

Автор: Вахромеева П.Ю., Аранович Э.В., Нагаев Р.М.

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Клинический случай

Статья в выпуске: 6 (54), 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен клинический случай срочного оперативного лечения, проведения лапароскопического удаления селезенки у коморбидной пациентки в тяжелом состоянии. Оперативное лечение проводилось по витальным показаниям, гладкий послеоперационный период. При динамическом наблюдении возможным последствием оперативного вмешательства является окклюзия крупных сосудов брахиоцефального дерева.

Лапароскопическая спленэктомия, инфаркт головного мозга, covid-19: внебольничная пневмония, фибрилляция предсердий

Короткий адрес: https://sciup.org/143178295

IDR: 143178295 | УДК: 616.411-072.1-089+616.12-005.4-08+616.98-036-07-08 | DOI: 10.20340/vmi-rvz.2021.6.CASE.2

Текст научной статьи Лапароскопическая спленэктомия у коморбидной пациентки в раннем восстановительном периоде инфаркта головного мозга на фоне пневмонии COVID-19 этиологии

УДК 616.411-072.1-089+616.12-005.4-08+616.98-036-07-08

Коморби ́ дность (с лат. « со » – вместе + « morbus » – болезнь, недуг) – сосуществование у одного пациента двух или более заболеваний, синдромов или психическ их расстройств, связанных между собой единым патогенетическим механизмом, или совпадающих по времени. Проблема ко-морбидности стала более актуальной в связи со старением населения. Влияние коморбидной патологии на клинические проявления, диагностику, прогноз и лечение заболеваний многогранно и индивидуально. Наличие у пациента коморбидных заболеваний способствует увеличению длительности трудопотерь и стационарного лечения, повышает риск инвалидизации, затрудняет проведение реабилитации, увеличивает число осложнений после хирургических вмешательств, уменьшает продолжительность жизни, особенно у пожилых пациентов.

Целью данной публикации является демонстрация клинического случая успешного лечения пациента с тяжелой комор-бидной патологией.

Клинический случай

Пациентка К., 83 года, поступила в клинику с жалобами на общую слабость, одышку, чувство нехватки воздуха, слабость в левых конечностях.

Известно, что с 10.04.2020 г. по 22.04.2020 г. пациентка проходила стационарное лечение в стационаре в кардиологическом отделении по поводу пароксизма фибрилляции предсердий неизвестного срока давности. При выполнении компьютерной томографии органов грудной клетки от 22.04.2020 г. выявлены признаки двусторонней интерстициальной пневмонии с высокой степенью вирусного генеза среднетяжелой степени течения (КТ-3). Пациентка от перевода в инфекционное отделение отказалась, самовольно покинула медицинское учреждение. 30.04.2020 г. отметила слабость в левых конечностях.

С 30.04.2020 г. по 16.05.2020 г. получала стационарное лечение с диагнозом «Цереброваскулярная болезнь. Инфаркт мозга в бассейне правой среднемозговой артерии (кардиоэмболический подтип по TOAST, левосторонний гемипарез, грубее в руке) от 30.04.2020 г. Внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 2 степени. Интоксикационный синдром. Двусторонний плеврит. ИБС: постинфарктный кардиосклероз неизвестной давности. Гипертоническая болезнь III стадии, АГ 3 степени, риск ССО4. Пароксизмальная форма фибрилляции предсердий, вне пароксизма, CHA2DS2-VASc 7 баллов. Хронический бронхит, ремиссия. Хронический гастрит, ремиссия. ХБП С3а (КК 45,56 мл/мин).» 16.05.2021 г. госпитализирована в Юсуповскую больницу с целью необходимого дообследования, проведения лечения и реабилитационных мероприятий, направленных на восстановление после острого нарушения мозгового кровообращения. При поступлении состояние тяжелое. Тяжесть обусловлена общей взаимоотяго-щенной патологией. Гипертермии нет. Тоны сердца приглушены, ритм неправильный. ЧСС 89–120 уд./мин., АД 130/80 мм рт. ст., без градиента давления на верхних конечностях. Четкая симметричная пульсация височных артерий. В проекции сонных артерий, аорты и ее ветвей систолический шум не выслушивается. Пульсация магистральных артерий верхних и нижних конечностей четкая на всех уровнях, симметричная. Дыхание через нос свободное. Грудная клетка цилиндрической формы, без деформаций. Частота дыхания – 20 в минуту. SpO2 94 % при дыхании атмосферным воздухом. Ритм дыхания правильный. Очаговых изменений перкуторного звука не отмечается. Границы легких в пределах возрастной нормы. При аускультации дыхание жесткое, ослаблено в нижних отделах. Язык розовой окраски, влажный, обложен белым налетом. Зев розовой окраски. Слизистая оболочка глотки не гипере- мирована. Живот увеличен в размерах за счет подкожно-жировой клетчатки. Патологической перистальтики и других изменений кожных покровов не отмечается. Мышцы брюшной стенки активно участвуют в акте дыхания. При пальпации живот мягкий, безболезненный. Мочеиспускание свободное, безболезненное, не учащено, гематурии нет. Область почек не изменена, симптом поколачивания в области проекции почек отрицательный с обеих сторон. Сознание ясное. В месте, времени и собственной личности ориентирована верно. Контакту доступна. Адекватна. На поставленные вопросы отвечает в плане заданного. Быстро истощается. Фон настроения ровный, снижен. Эмоционально стабильна. Зрачки равные, фотореакция живая. Общемозговой симптоматики, менингеальных знаков нет. Глазные щели D = S. Зрачки D = S. Корнеальные рефлексы, фотореакция сохранены. Снижение конвергенции с двух сторон. Глазные яблоки не доводит в крайние отведения. Нистагм не определяется. Глоточные рефлексы сохранены. Речь: дизартрия. Сглажена левая носогубная складка. Язык в полости рта с негрубой девиацией вправо. Грубый левосторонний гемипарез до плегии в руке, в ноге до 3-3-2. Мышечный тонус D ≤ S. Сухожильные и периостальные рефлексы средней живости, D < S. Рефлекс Бабинского слева, кистевой рефлекс Россолимо слева. Чувствительная сфера: левосторонняя ге-мигипестезия. Координаторные пробы не выполняет левыми конечностями. Функции тазовых органов контролирует. Назначена консервативная терапия, пациентка находилась под динамическим наблюдением невролога, терапевта. При ультразвуковом исследовании вен нижних конечностей выявлены признаки окклюзионного тромбоза суральных вен слева. Проходимость остальных поверхностных и глубоких вен нижних конечностей сохранена. При выполнении ультразвукового исследования плевральных полостей – признаки двустороннего гидроторакса. При выполнении ультразвукового исследвоания брахиоце- фальных артерий – признаки распространенных атеросклеротических изменений экстракраниального отдела брахиоцефальных артерий (справа: бифуркация общей сонной артерии до 48 %; устье внутренней сонной артерии до 53 %; слева: бифуркация общей сонной артерии до 41 %; устье внутренней сонной артерии до 47 %). Деформация хода внутренних сонных артерий с двух сторон. Эктазия правой внутренней яремной вены.

Суждение о диагнозе

Основное заболевание. 1. Цереброваскулярная болезнь. Инфаркт головного мозга от 30.04.2020 г. в бассейне правой средней мозговой артерии, кардиоэмболический подтип по критериям TOAST. Левосторонний гемипарез до плегии в руке. Левосторонняя гемигипестезия. Дизартрия. 2. Внебольничная двусторонняя полисег-ментарная пневмония средней степени тяжести в стадии реконвалесценции.

Осложнение основного заболевания. Дыхательная недостаточность 2 ст. Двусторонний плеврит. Левосторонний гидроторакс. Окклюзивный тромбоз суральных вен (комбаловидной мышцы) слева.

Фоновое заболевание. Гипертоническая болезнь III стадии, АГ 3 степени, риск ССО4. Пароксизмальная форма фибрилляции предсердий, вне пароксизма, CHA2DS2-VASc 7 баллов.

Сопутствующее заболевание. ИБС: постинфарктный кардиосклероз неизвестной давности. Хронический бронхит, ремиссия. Хронический гастрит, ремиссия. ХБП С3а (КК 45,56 мл/мин).

При уточнении анамнеза установлено, что 11.05.2020 г. пациентка упала, жаловалась на боль в левом боку и в области грудной клетки слева. Рентгенография от 11.05.2020 г.: данных за травматическую патологию нет, гидро-пневмоторакс не определяется. 9.05.2020 г. по данным УЗИ органов брюшной полости у пациентки обнаружена субкапсулярная гематома селезенки четкими контурами размерами 86 x 36 мм.

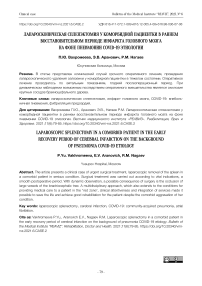

Пациентка находилась под динамическим контролем. 20.05.2020 г. выполнено МСКТ органов грудной клетки с захватом брюшной полости, где выявлено: селезенка увеличена в размерах до 14,4x9,6 см. Под кап- сулой селезенки по латеральной поверхности определяется неоднородное жидкостное скопление до 12,3x6,3 см - вероятно, гематома (рис. 1).

Рисунок 1. Подкапсульная гематома селезёнки

Figure 1. Subcapsular hematoma of the spleen

Далее отмечалось увеличение размеров гематомы в динамике, нарастание лейкоцитоза в общем анализе крови при положительной динамике в отношении пневмонии, повышение температуры, сохранение болевого синдрома, вынужденное положение тела на левом боку. Вышеописанная картина сопровождалась повышенным риском разрыва селезенки, что являлось жизненным показанием к оперативному лечению.

Переведена в отделение хирургии с диагнозом: «Субкапсулярная гематома селезенки неуточненной давности».

21.05.2020 г. выполнена лапароскопическая спленэктомия под сбалансированной эндотрахеальной ингаляционной анестезией. Течение операции, анестезии – без особенностей. На 2-е сутки после оперативного вмешательства пациентка активизирована, на 5-е сутки пациентка переведена в отделение общего профиля под наблюдение хирурга и невролога. Гладкое течение послеоперационного периода. На 10-е сутки сняты швы.

Ультразвуковое исследование дополнительное (01.06.2020 г.). Заключение: полная реканализация суральных вен слева.

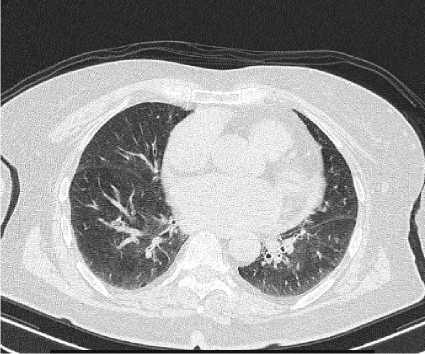

МСКТ органов грудной клетки (04.06.2020). Заключение: продолженная положительная динамика по сравнению с 20.05.2020 г. Воспалительных и очаговых изменений в легких не выявлено. КТ-признаки хронического бронхита. Малый левосторонний гидроторакс – уменьшение выраженности. Увеличение размеров сердца. Аортокоронарокальциноз. Дегенеративно-дистрофические изменения грудного отдела позвоночника. Состояние после спленэктомии.

ХолтерЭКГ от 02.06.2020 г.: длительность мониторирования 24:00, проводилось в амбулаторных условиях. Фоновая терапия: не указана. Временные метки отхода ко сну и утреннего подъема выставлены клиникой. На протяжении всего времени наблюдения регистрировалась фибрилляция – трепетание предсердий. Максимальная ЧЖС 118 уд./мин. (11:43:35, «обычная активность» – по дневнику). Минимальная ЧЖС 56 уд./мин. (05:11:35, запись в дневнике пациента отсутствует). Средняя ЧЖС днем 89 уд./мин., ночью 86 уд./мин.. Циркадный индекс – 1,03. Пауз, длительностью более 2000 мс, не выявлено. Максимальный интервал R-R 1844 мс. Выявлены желудочковые экстрасистолы: 30 – за время мониторирования (одиночные, полиморфные). По дневнику пациента клинической симптоматики во время выявленных нарушений ритма сердца не отмечено. Зарегистрированы длительные эпизоды ЧСС – независимой депрессии сегмента ST косонисходящего типа в период бодрствования (без взаимосвязи с физической активностью): по каналу 1 до –0,2 мВ (постоянная продолжительностью 23 ч 59 мин.), по каналу 3 до –0,2 мВ (максимально продолжительный эпизод – 13 ч. 50 мин., суммарная продолжительность 23 ч. 49 мин.). По дневнику пациента клинической симптоматики во время эпизодов депрессии сегмента ST не отмечено. Постоянно регистрировалась инверсия зубца Т по каналам 1 и 3. По дневнику пациента клинической симптоматики во время эпизодов инверсии зубца Т не отмечено. Интервал QT при максимальной ЧЖС 308 мс. Интервал QT при минимальной ЧЖС 373 мс.

Диагноз заключительный клинический

Основное заболевание. 1. I67.8 Це-ребро-васкулярная болезнь. Инфаркт головного мозга от 30.04.2020 г. в бассейне правой средней мозговой артерии, кардиоэмболический подтип по критериям TOAST. Стенозирующий атеросклероз брахиоцефальных артерий (справа: бифуркация ОСА до 48 %; устье ВСА до 53 %; слева: бифуркация ОСА до 41 %; устье ВСА до 47 %). Левосторонний гемипарез до 4-3-3 б в ноге, до плегии в руке. Левосторонняя геми-гипестезия. Ривермид 5-6.

-

2. D73.4. Посттравматическая гематома верхнего полюса селезёнки. 21.05.2020 г. диагностическая лапароскопия, лапароскопическая спленэктомия. Гладкий послеоперационный период.

-

3. J18.8. Двусторонняя разрешившаяся полисегментарная пневмония. Хронический бронхит, стихающее обострение. Минимальный плеврит слева. ДН 1 ст.

Фоновое заболевание. Гипертоническая болезнь III стадии, АГ 3 степени, риск ССО4. Персистирующая форма фибрилляции предсердий. CHA2DS2-VASс 8 баллов, нормосистолия.

Сопутствующее заболевание. ИБС: постинфарктный кардиосклероз (ОИМ не-уточненной давности). ХСН II А с промежуточной ФВ ЛЖ, ФК IV по NYHA. Дорсопа-тия. Распространенный остеохондроз позвоночника.

Обсуждение

При поступлении состояние пациентки оценивалось как средней степени тяжести, ближе к тяжелому, нестабильное в связи с нарастанием дыхательной недостаточности (необходимостью в проведении оксигеноте-рапии), выявлением подкапсульной гематомы селезенки (вероятно следствие травмы на догоспитальном этапе) и угрозой ее разрыва. Учитывая все факторы риска, общую взаимоотягощенную соматическую патологию, 21.05.2020 г. после проведенного консилиума по витальным показаниям пациентке выполнена лапароскопическая спленэктомия. Оперативное лечение пациентка перенесла удовлетворительно, гладкий послеоперационный период. С 28.05.2020 г. продолжены реабилитационные мероприятия, направленные на повышение толерантности к физическим нагрузкам, расширение общего двигательного режима, улучшение координации, повышение навыков самообслуживания. С 03.06.2020 г. в течение двух дней отмечалась тошнота, общая слабость, асте-низация, эпизод рвоты однократно. Осмотрена терапевтом, ухудшение состояния вероятно обусловлено развитием картины насыщения сердечными гликозидами с высоким риском развития дигиталисной интоксикации. В связи с этим произведена отмена дигоксина, назначена дезинтоксикаци-онная терапия, на фоне которой состояние пациентки с положительной динамикой. Пациентка стала активнее, тошнота её более не беспокоила. За время лечения отмечена положительная динамика в отношении двусторонней пневмонии (по данным МСКТ ОГК воспалительных и очаговых изменений в легких не выявлено. КТ-признаки хронического бронхита. Малый левосторонний гидроторакс – уменьшение выраженности), ДН 1 при выписке. На момент выписки гемодинамика стабильная. В неврологическом статусе: может передвигаться с тростью и поддержкой не более 5 м, длительно самостоятельно сидит, может самостоятельно принимать сервированную пищу. Ривермид 5-6, при поступлении Ривермид 1-2).

Таким образом, мультидисциплинарный подход, распространяющийся и на условия оказания медицинской помощи пациенту в «красной зоне», клиническая внимательность и интеграция служб позволили сохранить жизнь и достичь хорошей реабилитации пациентке несмотря на коморбидное отягощение её состояния.

Рисунок 2. КТ-картина лёгких через шесть месяцев после выписки

Figure 2. CT-picture of the lungs after six months after discharge

Рисунок 3. Реабилитация пациентки через шесть месяцев после выписки

Figure 3. Rehabilitation of the patient after six months after discharge