Last crosses of Spitsbergen

Автор: Derzhavin V.L.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 248, 2017 года.

Бесплатный доступ

The eighteenth century is the period when the Pomor colonization ofSpitsbergen reached its peak. Most temporary camps and wooden crosses dated tothis period. The crosses performed various functions; however, most of them have notsurvived, though in the past these crosses were an integral feature of the Arctic landscape.Presently, two five-meter high Orthodox Church crosses, the last remaining crosses on thearchipelago, stand high in the northern part of the archipelago in the Murchison Bay fjordat 80° north latitude. The characteristics of the inscriptions allow the scholars to attributeat least one cross to the Old believers’ tradition. Written, figurative and archaeologicalsources provide ample evidence to conclude that Pomors who were Old rite believersplayed an important role in arranging temporary camps on Spitsbergen; they alwayserected crosses near such camps.

Archipelago, cross, island, old believers, orthodox, spitsbergen, temporary camp

Короткий адрес: https://sciup.org/143163952

IDR: 143163952

Текст научной статьи Last crosses of Spitsbergen

Роли православия в истории архипелага раньше мало уделялось должного внимания, поскольку поморов, осваивавших Шпицберген или Новую Землю, а также другие районы Арктики, не различали по конфессиональной принадлежности. Да и в целом вопросы, связанные с христианством, в научных работах до последнего времени практически не затрагивались. Что касается духовной культуры поморов Шпицбергена, то в публикациях отечественных «полярных» историков совершенно не придавалось значения религиозному фактору в процессе колонизации архипелага. Такие ключевые понятия, как «православие», «староверы» или «старообрядчество», в их работах почти не встречались. Все они подменялись общими словами о духовной культуре поморов с перечислением некоторых артефактов («культовых предметов»), как бы подтверждающих ее высокий уровень. Но в таком случае невозможно понять, какие же мотивы побуждали жителей Русского Севера с огромным риском и неизбежными жертвами осваивать далекие и мало приспособленные для нормального существования арктические архипелаги.

Сравнительно недавно тема православия на Шпицбергене стала осторожно подниматься в работах норвежских исследователей Валинга и Анастасии Гор-тер, Йенса Нильсена, а также архангельского историка Т. С. Минаевой. Несомненно, вклад староверов в развитие звериных промыслов в XVIII в., судя по письменным и археологическим источникам, был весьма значительным. Однако умалять достижения и самоотверженность представителей официальной церкви также не следует (Минаева, 2014. С. 30). В качестве примера достаточно вспомнить, пожалуй, самого знаменитого помора Груманта (Шпицбергена) Ивана Старостина, начавшего девятилетним зуйком (так поморы называли мальчиков-подростков в промысловых артелях на отхожих промыслах) ходить вместе с отцом на промыслы по заданию братии Соловецкого монастыря и проведшего на архипелаге 39 зимовок. Причем последние 15 лет он вообще не покидал остров, завершив свой жизненный путь в становище Руссекейла на 78° северной широты (Conway, 1906. Р. 272). В знак глубокого уважения к Старостину знаменитый шведский исследователь Н. А. Норденшельд в 1864 г. поклонился могиле легендарного помора и в память о нем назвал его именем мыс, а небольшой залив, где располагалось становище, Соловецкой бухтой.

Зимовавшие не по своей воле более шести лет (1743–1749) на острове Эдж четыре мезенских промышленника также не были староверами. Вместе с тем история русских «робинзонов», как их называли, настолько поразила европейскую читающую публику того времени, что книга об их злоключениях вскоре была быстро переведена на многие языки. Подвиг мезенцев вообще не имеет аналогов в истории освоения Арктики ( Ле Руа , 1975).

На XVIII в. приходится расцвет поморской деятельности на архипелаге Шпицберген, а также на Новой Земле. На берегах архипелага возвышались сотни величественных православных крестов, имевших различное функциональное назначение и придававших суровому арктическому ландшафту особый неповторимый облик, который не оставлял равнодушным ни одного европейского путешественника.

Поморские кресты

Как ни странно, но на старообрядческий фактор колонизации Шпицбергена сначала обратили внимание скандинавские исследователи. Норвежский геолог Бальтасар Кейльхау, совершивший два плавания к архипелагу, в 1827 и 1828 гг., стал первым из них ( Keilhau , 1831). Во время посещения острова Эдж (Восточный Шпицберген) он дал подробное описание крупного русского становища, известного теперь как Хабеннихтбукта, проиллюстрировав свое сообщение собственноручным рисунком. Над входом в одну из построек Кейльхау смог прочитать надпись, что «сiя изба староверска», из которой понял, что «дом принадлежал людям старой веры». Аналогичная табличка с надписью была прибита и над входом в избу, в которой поселились мезенские поморы, проведшие на том же острове долгие шесть лет.

Вблизи жилищного комплекса, как писал Кейльхау, стояли пять крестов высотой 3,5–4,0 м, покрытых резьбой и надписями, «некоторые из которых были славянскими, а другие – русскими». Как известно, при написании чисел старообрядцы старались не использовать арабские цифры в отличие от представителей официальной церкви, поэтому наблюдение Кейльхау крайне важно. При этом он дословно привел надпись на одном из крестов, установленных

«православным христианином во славу Божию кормщиком Иваном Рогачевым в год 1809» ( Keilhau , 1831. Ѕ. 156). На самом позднем из крестов стоит дата – 1826 год. Еще один крест Иван Рогачев воздвиг на мысе Богемана на северном берегу Ис-фьорда (Западный Шпицберген). В 1864 г. на этот крест обратил внимание А. Э. Норденшельд, прочитавший на нем и надпись, которая гласила, что этот крест был «воздвигнут в честь Христа для верующих старой веры предводителем Иваном Рогачевым в 1809 г.». Из архивных документов достоверно известно, что Рогачев был «онежанин», т. е. уроженцем карельского берега. Кормщиком он ходил на Шпицберген и Новую Землю по заданию старообрядческой Даниловой пустыни, которую еще назвали Выгорецким (Выговским) общежительством (ГААО. Фонд 4. Опись 9. Дело 91).

Старообрядцы, как известно, не признавали петровскую календарную реформу, предписывавшую вести летоисчисление не от Сотворения мира, как до реформ патриарха Никона, а от Рождества Христова. И в этом аспекте надписи на крестах Ивана Рогачева выглядят не совсем каноническими. Вероятно, они свидетельствуют о том, что в начале XIX в. некоторые ревнители старой веры уже не так строго держались «древлего благочестия», но не только из-за жесткого прессинга государственной власти, а из-за часто возникавших разногласий в самой старообрядческой среде.

Кресты Мерчисон-фьорда

Шведский геолог Вильгельм Карлхейм-Гюлленшельд в интересной работе «På åttionde breddgraden», опубликованной в 1900 г., также обратил внимание на староверов Шпицбергена. В 1898 г. он, будучи участником русско-шведской меридиональной экспедиции, на севере архипелага в Мерчисон-бухте, которую норвежцы именовали Русской губой, а расположенные там острова – Русскими ( Conway , 1906. Р. 261), произвел любительские раскопки поморского становища и описал стоящие на островах (Северный Русский и Кроссойя) два поклонных креста, а также произвел их первую фотосъемку.

Однако первую информацию о кресте на одном из островов привел в своих записках А. Э. Норденшельд, посетивший остров Кроссойя в 1861 г. в составе шведской научной экспедиции О. Торелля.

В 50-х гг. прошлого столетия в Мерчисон-фьорде побывал североамериканский геолог Уэстон Блейк, который сделал фотографии крестов ( Blake , 1961. Р. 104), а в 1978 г. остров посетил инспектор по культуре Свальбарда (Шпицбергена) П.-К. Рюймерт.

В 2000 г. исторические памятники на обоих островах были осмотрены шведским исследователем Урбаном Урокбергом, который обратил внимание на изменение в положении деревянных деталей постройки после раскопок Карлхейм-Гюлленшельда 1898 г. Несмотря на большую удаленность островов от обитаемых мест, они, как считает Урокберг, все же посещаются редкими туристами и промысловиками, которые, по его мнению, постепенно разбирают культурно-исторический объект на «сувениры» ( Урокберг , 2006. С. 121).

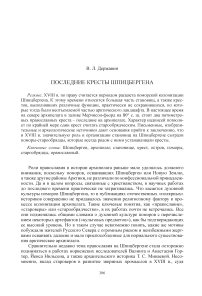

Рис. 1. Карта островов в Мерчисон-фьорд

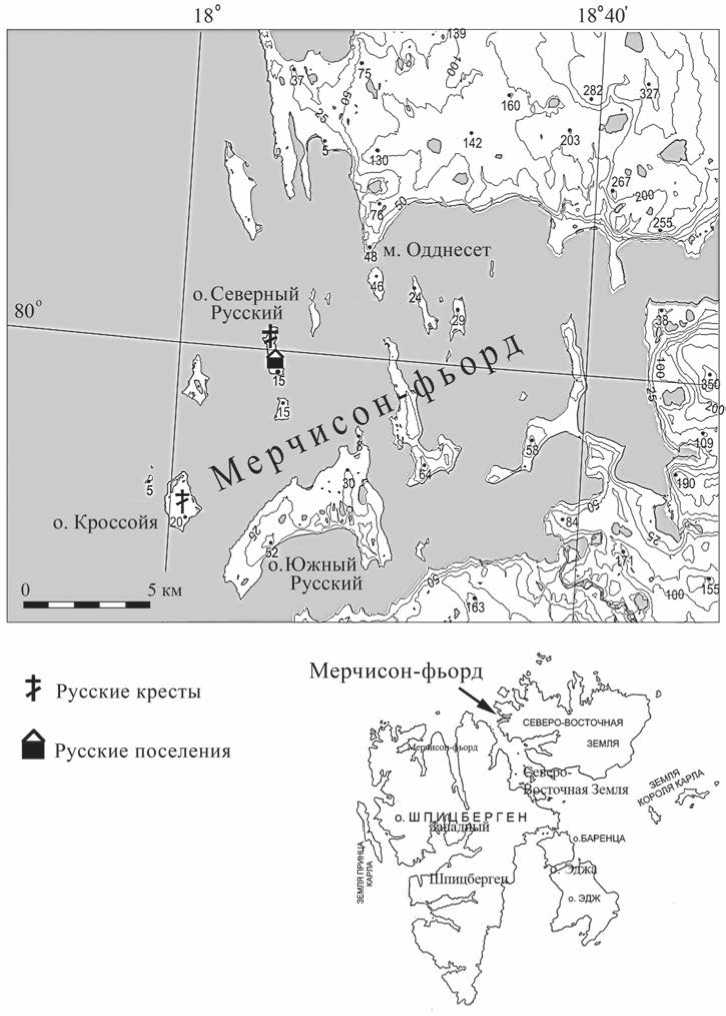

Рис. 2. Крест на Северном Русском острове. Фото У. Урокберга. 2000 г.

В 2005 г. на острове Кроссойя проводил исследования российский геолог В. В. Шарин с целью изучения четвертичных отложений в этом труднодоступном районе архипелага ( Шарин, Державин , 2012. С. 251).

Спустя четыре года на островах побывал норвежский исследователь Валинг Гортер, а результатом его поездки стала публикация статьи «Памятники промысловой поморской культуры на 80° северной широты» ( Гортер и др. , 2011).

К настоящему времени на Шпицбергене уцелели только эти два поклонных креста высотой около 5 метров. Но точных замеров их никто не производил (рис. 1).

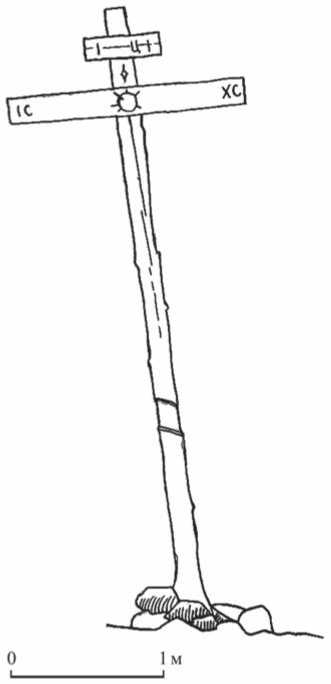

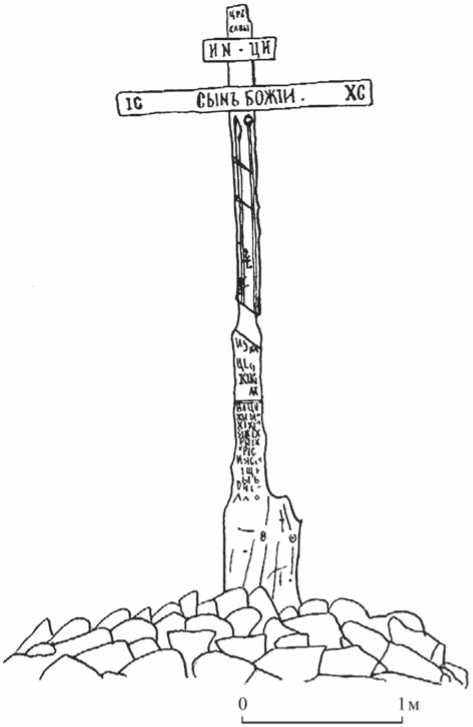

Крест на Северном Русском острове, укрепленный в основании небольшой каменной наброской, стоит под некоторым наклоном недалеко от поморского становища, раскопанного Карлхейм-Гюлленшельдом (рис. 2). А крест на острове Кроссойя, мощная вертикальная стойка которого вытесана из крупного ствола дерева (плавника), в основании был закреплен мощной каменной крепидой конусовидной формы (рис. 4).

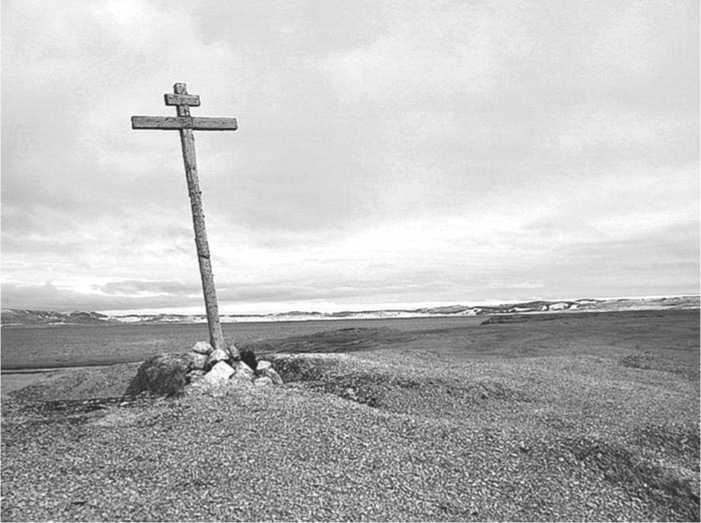

Из сохранившихся на первом кресте надписей можно прочитать следующее (рис. 3).

На верхней короткой перекладине нанесена «пилатова титла»: I… ЦI (т. е. «Исус Назарей Царь Иудейский»), а на основной – IC XC. Имя Спасителя староверы, как известно, писали через одно «и» в отличие от нововведенного – «Иисус Христос». Нижняя косая перекладина (подножие) не сохранилась, но

Рис. 3. Северный Русский остров. Прорисовка надписей В. Гортера. 2009 г.

с тем наличие подобной надписи

на кресте остался выруб, к которому она крепилась. Обычно на нее наносилась монограмма НI КА («Победа»).

На самом верху креста острова Крос-сойя (рис. 5) можно прочитать ЦРЬ СЛВЫ , а ниже на планке ИN ЦИ («Исус Назарей Царь Иудейский»). Орфография этой надписи несколько отлична, чем на кресте соседнего острова. На средней перекладине читается IC CЫНЪ БОЖIИ ХС («Исус Сын Божий Христос»). Подножие ( НИ КА ) также не сохранилось, но выруб намечен отчетливо. Между подножием и большой перекладиной изображены Копие и Трость – орудия Страстей Христовых, которые обычно обозначались по первым буквам этих слов: К и Т , но здесь они отсутствуют. Причину несохра-нившихся нижних перекладин на обоих крестах Карлхейм-Гюлленшельд усмотрел в том, что их основания оказались сильно исцарапаны когтями медведей.

Крест на Северном Русском острове исследователи сначала посчитали старообрядческим, а крест на Кроссоя – «никонианским» (Гортер и др., 2011. С. 94). Но ведь на обоих крестах читается «пила-това титла», т. е. IН ЦI, отвергнутая большинством старообрядцев-безпоповцев, что позже дало основание Т. С. Минаевой пересмотреть высказанную в коллективной статье точку зрения и оба креста отнести к представителям официальной церкви (Минаева, 2015. С. 96). Вместе далеко не во всех случаях свидетельствует о принадлежности таких крестов исключительно «никонианам». Крест на Крос-сойя мог быть установлен староверами федосеевского согласия, признавшими «1Н Ц1», но, правда, отказавшимися от этих «литер» после продолжительных дискуссий с поморцами лишь в самом конце XVIII в. Это тем более очевидно, что остальные надписи на этом кресте полностью соответствуют старообряд- ческой традиции. Федосеевцы представляли один из основных толков старо-веров-безпоповцев, отказавшихся окончательно от «пилатовой дщицы» только в 1791 г. Но именно по этой причине от федосеевцев откололись так называемые «титловцы», продолжавшие придерживаться надписи «ИН ЦI» и в XIX в. (Ивановский, 1887. С. 94). Можно также отметить, что староверы, принявшие священство (поповцы), были весьма далеки от этих острополемических споров,

Рис. 4. Крест на острове Кроссойя. Фото В. В. Шарина. 2005 г.

хотя сами использовали пилатову надпись ( «ин ци »), но не придавали ей принципиального значения, как безпоповцы.

Карлхейм-Гюлленшельд, изучая крест на острове Северный Русский, обратил внимание на процарапанную дату, ныне не сохранившуюся, «1798», а вот надписи I…ЦИ и IC ХC , как ни странно, не зафиксировал в отличие от исследователей нашего времени ( Гортер и др ., 2011. Рис. 7). Крест на острове Северный Русский, с учетом не полностью сохранившихся на нем надписей, можно причислить как к старообрядцам, так и «никонианам», а дата, которую зафиксировал шведский геолог, могла быть нанесена другими промысловиками, в т. ч. и норвежскими, позже.

Исходя из своих наблюдений, Карлхейм-Гюлленшельд сделал важный вывод о том, что «большая часть русских промышленников на Шпицбергене относилась… к секте староверов» ( Старков , 2011. С. 109). Видимо, он интуитивно догадывался о старообрядческом факторе, сыгравшем важную роль в колонизации архипелага, выразив в художественной форме личное отношение к этому процессу, отметив при этом, что «для этих несчастных Шпицберген представлялся землей обетованной, где они могли жить в мире и покое и выполнять свои духовные обряды так, как они пожелают, и где они могут жить практически так же, как и раньше у себя дома, а может быть, даже лучше, поскольку их жизнь давала им то, чего им так не хватало дома» (Там же. С. 110). Информацию о русских промышленниках ему предоставили не только норвежские трапперы,

Рис. 5. Крест на Кроссойя. Прорисовка надписей В. Гортера. 2009 г.

но и сотрудники русского консульства северной Норвегии, которые для него переводили надписи на русских крестах.

В конце 90-х гг. прошлого столетия еще один из последних стоявших на Шпицбергене крестов высотой около 3 м из-за угрозы обрушения был вывезен из района Вейде-фьорда и в настоящее время выставлен в музее Свальбарда в Лонгиербюене – административном центре архипелага. Судя по надписям, он «никонианский», поскольку имя Спасителя передано посредством титлы как « IИСЪ », т. е. через два «и».

Заключение

Таким образом, оба креста в Мерчисон-фьорде, напомним, являются последними уцелевшими на архипелаге православными крестами, а в то же время и самыми северными в мире подобными археологическими объектами (80° с. ш.).

О наличии старообрядческого пласта на Шпицбергене можно судить не только по православным крестам, которые запечатлены на рисунках и описаны в записках европейских путешественников XVIII – начала XX в. Сюда относятся предметы мелкой металлопластики, эпиграфические данные, уникальные находки деревянных предметов религиозного назначения, свидетельства отечественных и зарубежных авторов прошлого. Вместе с тем полный анализ всех этих данных выходит за рамки настоящей статьи. Только рассмотрев все вышеперечисленные источники, можно будет найти ответ на поставленный в начале статьи вопрос о мотивах и целях колонизации арктических островов поморами. Из письменных источников хорошо известно, что история освоения Шпицбергена и Новой Земли была часто связана с судьбами одних и тех же промышленников-мореплавателей, многие имена которых история, к счастью, все же сохранила ( Визе , 1948).

С ответом на вышепоставленный вопрос, безусловно, связан и следующий: о причинах упадка русских промыслов и ухода поморов cо Шпицбергена к середине XIX в. Но это тема для отдельной статьи.

Список литературы Last crosses of Spitsbergen

- Визе В. Ю., 1948. Русские полярные мореходы из промышленных, торговых и служилых людей XVII-XIX вв. М.; Л.: Главсевморпуть. 72 с.

- ГААО (Государственный архив Архангельской области). Ф. 4. Оп. 1. Д. 91.

- Гортер А. А., Гортер В. Т., Минаева. Т. С., 2011. Памятники поморской культуры на 80° с. ш.//Соловецкое море. № 10. С. 86-96.

- Ивановский Н., 1887. Руководство по истории и обличению старообрядческого раскола с присовокуплением сведений о сектах рационалистических и мистических. Ч. I. 2-е изд. Казань: Тип. Ун-та. 254 с.

- Ле Руа П. Л., 1975. Приключения четырех российских матросов, к острову Шпицбергену бурею принесенных. М.: Мысль. 56 с.

- Минаева Т. С., 2014. Мифы и реальность в жизни русских промышленников на Шпицбергене в XVIII -первой половине XIX в.//Экономическая история. М. № 4. С. 26-31.

- Минаева Т. С., 2015. Языческие и христианские традиции поморских промыслов на Шпицбергене в XVIII -первой половине XIX вв.//Рябининские чтения-2015: материалы VII конф. по изучению и актуализации культурного наследия Русского Севера. Петрозаводск: Музей-заповедник «Кижи». С. 95-96.

- Старков В. Ф., 2011. Первые археологические раскопки на архипелаге Шпицберген. М.: Таус. 127 с.

- Урокберг У., 2006. Время пионеров и любителей//Архипелаг Шпицберген в исторических исследованиях. М.: Научный мир. С. 88-134.

- Шарин В. В., Державин В. Л., 2012. Острова Кроссойя и Руссойя -геологические и археологические памятники Шпицбергена//Геоморфологические процессы и геоархеология: от ландшафтной археологии к археотуризму: материалы междунар. конф. (Москва -Смоленск, 20-24 августа 2012 г.). М.; Смоленск: Универсум. С. 251-255.

- Blake W., 1961. Russian settlement and rise in Nordaustlandet, Spitsbergen//Journal of the Arctic Institute of North America. Vol. 14, no. 2. P. 101-111.

- Conway M., 1906. No Man's Land. Cambridge: At the University Press. 378 p.

- Keilhau B. M., 1831. Reise i Øst-og Vest-Finmarken samt til Beeren-Eiland og Spitsbergen, i Aarene 1827 og 1828. Christiania: Johan Krohn. 247 s.