Латентный период двигательной реакции как показатель качества реализации уровня принятия решения в возрастном промежутке от 5 до 6 лет

Автор: Серопян С.А., Заболотний А.Г.

Журнал: Физическая культура, спорт - наука и практика @fizicheskaya-kultura-sport

Рубрика: Физическое воспитание детей и учащейся молодежи

Статья в выпуске: 4, 2013 года.

Бесплатный доступ

Измерение времени реакции широко используют в качестве критерия сенсорной чувствительности, оценки функционального состояния цНС, для анализа когнитивных процессов и индивидуальных различий (1, 2, 3). Преимущественное рассмотрение времени реакции в качестве компонента такого физического качества, как быстрота, не снижает значимости характерологических знаний, полученных при ее изучении, а также при выявлении факторов, влияющих на эффективность ее проявле ния. Этим обусловлено внимание к исследованию латентного периода двигательной реакции (ЛПДР) как составного показателя быстроты.

Латентный период двигательной реакции, преддействие, быстрота

Короткий адрес: https://sciup.org/14263842

IDR: 14263842 | УДК: 612.8

Текст научной статьи Латентный период двигательной реакции как показатель качества реализации уровня принятия решения в возрастном промежутке от 5 до 6 лет

В физиологии быстрота определяется как комплекс функциональных свойств человека, обеспечивающих выполнение двигательных действий в минимальный для данных условий отрезок времени (4). С точки зрения педагогики быстро- та определяется как способность человека совершать движения с максимальной скоростью и частотой (5).

Основными видами проявления быстроты являются: 1) быстрота двигательных реакций или время скрытого периода двигательных реакций (латентное время, или латентный период (ЛП)); 2) быстрота одиночных движений; 3) частота движений; 4) быстрота выполнения целостного двигательного акта.

Из числа этих видов для нас важным является первый, поэтому сосредоточим на нем внимание. Двигательная реакция определяется как процесс, начинающийся с восприятия информации, которая побуждает к действию и заканчивающийся в момент начала движения как ответ на этот сигнал. Информацией, побуждающей к действию, как правило, определяется заранее обусловленный сигнал или ситуация, имеющая сигнальное значение.

В самых общих фрагментах двигательная реакция состоит из пяти последовательно реализуемых компонентов:

-

1) восприятие раздражителя рецепторами;

-

2) передача возбуждения от рецепторов к ЦНС;

-

3) «осознание» полученного сигнала в ЦНС и формирование ответа;

-

4) передача сигнала-ответа к мышцам;

-

5) возбуждение мышц и ответ определённым движением. Латентное время реакции (время от появления сигнала до начала ответного действия) зависит от скорости протекания нервных процессов в каждом из выделенных выше компонентов: скорости возникновения возбуждения в рецепторе; передачи возбуждения по центробежным нервным путям в центральную нервную систему; скорости «осмысления» полученного сигнала и выработки ответного сигнала в центральной нервной системе; скорости передачи сигнала по центростремительным нервным путям к мышце; скорости возбуждения мышцы и в совокупности – времени, затрачиваемого для начала ответного действия.

Однако это не означает, что каждая фаза начинается при завершении предшествующей и заканчивается перед началом последующей. На наш взгляд, возникновение возбуждения в рецепторе, участвующем в восприятии сигнала, может появиться до возникновения самого сигнала (колебания скорости после нескольких попыток). То есть, создание общего представления о двигательном действии приводит к укорочению определяемого латентного периода двигательной реакции за счет совершенствования процессов антиципации движения. Данное предположение в работе подлежит изучению.

Наибольшее время среди затратных компонентов занимает путь сигнала в ЦНС до формирования эффекторного сигнала (центральная задержка), что составляет более 50%. Среднее время латерального периода сокращения человека составляет около 0,20 с (0,150,25), хотя при тренировке это время может составлять, например у спринтеров, 0,12-0,35 с при этом резервы быстроты по показателям латерального периода сокращения составляют 150-200%.

-

6) Вместе с тем вопрос о возможности воздействия на показатели латерального периода сокращения остается не до конца изученным.

И. В. Равич-Щербо с соавторами склонны считать латентный период реакции «малотренируемой способностью человека, которая на 60-88% определяется наследственностью». Они подчеркивают, что «скорость двигательной реакции имеет высокую ретестовую надежность». В повторных экспериментах выявляется корреляция времени реакций (ВР) даже в случае проведения их разными экспериментаторами (7).

Минимальный возраст ребенка, в котором удавалось измерить латентный период двигательной реакции, по данным Э. М. Османова с соавт., составляет 2-3 года. В этом возрасте показатель значителен и составляет до 1,3 с. В последующие годы, до начала препубер-татного периода, он быстро сокращается. Результаты исследований Э. С. Вильчковского (1983), С. Г. Гавриш-ко и других позволяют утверждать, что возраст от 4 до 5 лет является сенситивным для развития быстроты, и именно в этот период наблюдаются наибольшие приросты всех показателей быстроты. Более того, у детей от 4 до 6 лет отмечалось сокращение латентного периода зрительно-моторных реакций (р<0,05). При этом ВПДР правой и левой рукой у мальчиков и девочек в этом возрастном диапазоне уменьшалось на 160 мс (8, 9, 10).

Каждое движение человека формируется в центральной нервной системе, где создается двигательная программа.

В соответствии с современными представлениями центральное звено не только согласует движение с ощущениями, но и формирует моторную программу и пусковой сигнал (11).

В этой связи время двигательной реакции используют также в качестве критерия формирования и реализации программы движений – некоего алгоритма, состоящего из команд, имеющих конкретную последовательность возбуждения и торможения нервных центров (1).

Двигательные программы у детей дошкольного возраста имеют свои особенности формирования и зависят от модели потребного будущего (12).

Для изучения возрастных особенностей реализации латентного периода реакции и определения возможных влияний антиципирующих реакций, предшествующего двигательного опыта в эксперименте выполнялась трехкратная попытка ловли мяча, повторявшаяся с суточным интервалом между ними. Для каждого этапа исследования на основании учета результатов всех трех повторений были определены средние значения, которые впоследствии были проанализированы. Между показателями изучаемых групп ни на одном этапе обследования достоверных различий не обнаружено, хотя тенденция уменьшения временных затрат в шестилетнем возрасте проявляется после первого выполнения (табл.1).

То есть, в возрастном периоде между 5 и 6 годами достоверных изменений не обнаруживается и его уровень сформирован на уровне предела нормы для молодых нетренированных людей.

Вместе с тем распределение групп на три подгруппы на основе ±σ (1– < x-σ; 2 – = x±σ; 3– > x+σ) позволяет выявить некоторые отличительные черты в реализации данного управленческого этапа (табл. 2).

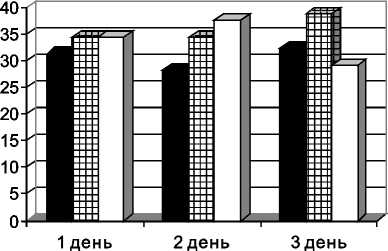

Между одинаковыми подгруппами разных возрастных групп различия выявляются только во второй день. Они наблюдаются в подгруппе с минимальными (<0,05) и средними (<0,001) значениями латентного периода двигательной реакции. Вероятно, у детей шестилетнего возраста скорость формирования программы действия, в основном, уже после первой серии возрастает и впоследствии остается такой же высокой (полагаем, что программа действия у шестилетних детей формируется уже в ходе первой серии движений, однако по ряду причин это предположение осталось непроверенным). Следует обратить внимание на наполняемость подгрупп (рис.).

Таблица 1

Показатели латентного периода двигательной реакции детей 5-6-летнего возраста при выполнении двигательной задачи «ловля летящего мяча»

|

Группы |

Показатели латентного периода двигательной реакции (x±σ) |

Достоверность различий в отдельные дни (по t-критерию Стьюдента) (Р) |

||||

|

1 день |

2 день |

3 день |

1-2 день |

2-3 день |

1-3 день |

|

|

5 лет (n=32) |

0,24±0,05 |

0,22±0,05 |

0,18±0,06 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

|

6 лет (n=31) |

0,23±0,07 |

0,16±0,09 |

0,16±0,08 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

|

t-критерий Стьюдента по возрасту |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

|||

Таблица 2

Показатели латентного периода двигательной реакции детей 5-6 лет при выполнении двигательной задачи «ловля летящего мяча» в подгруппах, определяемых на основе значения

|

День |

Подгруппа и % в подгруппе от n по возрасту |

Средние значения в возрастных группах по подгруппам (x±σ) (мс) |

Достоверность различий (по t-критерию Стьюдента) |

|||

|

значения в 5 лет |

значения в 6 лет |

5 лет (n=32) |

6 лет (n=31) |

t |

Р |

|

|

1-й день |

<0,19 мс (31,25%) |

<0,16 мс (48,4%) |

0,14±0,04 |

0,13±0,02 |

0,13 |

>0,05 |

|

0,19-0,29 мс (34,4%) |

0,16-0,3 мс (25,8%) |

0,26±0,03 |

0,20±0,03 |

1,5 |

>0,05 |

|

|

> 0,29 мс (34,4%) |

> 0,30 мс (25,8%) |

0,35±0,04 |

0,31±0,03 |

0,8 |

>0,05 |

|

|

2-й день |

<0,17 мс (28,1%) |

<0,12 мс (51,6%) |

0,15±0,02 |

0,08±0,03 |

1,98 |

<0,05 |

|

0,17-0,27 мс (34,4%) |

0,12-0,2 мс (22%) |

0,24±0,03 |

0,14±0,02 |

3,33 |

<0,001 |

|

|

> 0,27 мс (37,5%) |

> 0,20 мс (25,8%) |

0,29±0,03 |

0,28±0,03 |

0,23 |

>0,05 |

|

|

3-й день |

<0,12 мс (32,3%) |

<0,12 мс(51,6%) |

0,09±0,02 |

0,09±0,04 |

0,1 |

>0,05 |

|

0,12-0,24 мс(38,7%) |

0,12-0.2 мс (29,0%) |

0,18±0,03 |

0,15±0,03 |

0,71 |

>0,05 |

|

|

> 0,24 мс (29,0%) |

> 0,20 мс (19,4%) |

0,32±0,04 |

0,28±0,04 |

0,8 |

>0,05 |

|

Соглашаясь с тем, что наибольшие временные затраты в реализации латентного периода реакции связаны с центральной задержкой, следует согласиться и с тем, что в шестилетнем возрасте этот компонент управления движением развит лучше, чем в пятилетнем. И поэтому можно допустить, что возрастной период между пятью и шестью годами является сенситивным для формирования возможностей, связанных с созданием моторных программ.

Подтверждением этой гипотезы служит еще ряд выявленных взаимоотношений между группами. Преимущественное наполнение первой группы детей в шестилетнем возрасте сохраняется на протяжении всего промежутка выполнения тестовых заданий, что подчеркивает закономерность данного явления и независимость ее от каких-либо временных флуктуаций. Более того, происходящие изменения в группе шестилетних детей связаны с переходом в подгруппы, лучше реализующие латентный период двигательного действия. Вместе с тем наличие в третьей подгруппе почти четверти (19,4%) детей шестилетнего возраста говорит о незавершенности процесса осознания и программирования двигательного действия при управлении им.

У детей пятилетнего возраста общая тенденция снижения временных затрат на реализацию преддействия наблюдается во второй и третьей сериях исследований. То есть, процессы оптимизации временных затрат на первом уровене управления движением наблюдаются и здесь. Но возможности использования предшествующего опыта у большой части детей данной группы невелики, и поэтому основное перетекание контингента происходит из третьей подгруппы во вторую.

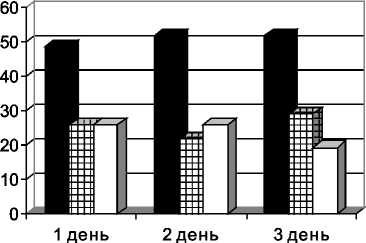

С точки зрения формирования двигательной программы определенный интерес может представлять соотношение временных затрат выполнения латентного периода и всего целостного движения. Основываясь на результатах исследований, изложенных выше, и сопоставляя их с результатами исследований, о которых речь пойдет ниже, выявлено, что на начальном этапе исследования затраты на латентный период реакции в данном движении в пятилетнем возрасте сопоставимы (отношение равно 95%) с затратами на само движение. В шестилетнем же возрасте доля затрат на латентный период резко снижается и составляет около 72%. Сами количественные показатели здесь принципиального значения не имеют в силу того, что изменение условий или исполняемого движения приведет и к их изменению. Однако их соотношение показывает возрастное снижение центральной задержки, что является принципиальным заключением для познания возрастного становления процессов управления движением.

При этом наличествующее привыкание к реализуемому двигательному действию это соотношение в пятилетнем возрасте не изменяет (между показателями разных дней p>0,05). У шестилетних детей соотношение временных затрат на ЛПР и целостного движения достоверно изменяется в сторону преобладания за- трат на целостное движение (с 71,9 до 57, 7 %; φ*= 4,63; p<0,001) ко второй серии тестирования и на этом уровне стабилизируется.

Превышение временных затрат на латентный период двигательной реакции относительно затрат на реализацию остальных компонентов двигательного действия (то есть превышение затрат на преддействия по сравнению с действием) наблюдается в пятилетнем возрасте у 38,1% детей при первом контроле. Дальнейших достоверных изменений в этой возрастной группе не обнаруживается ( p >0,05). Характер изменений количества испытуемых, у которых ЛПР превышает затраты на целостное движение, в группах пятилетних и шестилетних детей одинаков: изменений нет. Это позволяет шестилетним детям сохранить начальное преимущество на весь период обследования. В этой связи представляют интерес следующие факты:

– большинство обследованных, допускающих превышение ЛПР над затратами на целостное движение, и у пятилетних и у шестилетних сосредоточено в третьей подгруппе, и только несколько человек пятилетнего возраста относятся ко второй группе;

– устойчивое превышение ЛПР над затратами на целостное движение на протяжении всего периода обследования наблюдается лишь у 15,6% пятилетних и 6,4% шестилетних детей, то есть таким количеством детей не освоена сама структура движения и не построена программа;

– остальные дети, у которых фиксируются неустойчивые соотношения преддействия и действия, находятся на этапе неустойчивого исполнения двигательного действия, что еще раз подчеркивает сенситивность изучаемого периода для формирования управленческого этапа преддействия.

То обстоятельство, что процесс неоднократного исполнения двигательного действия приводит к резкому возрастанию скорости преддействия, на наш взгляд, свидетельствует о возможностях детей пяти и особенно шести лет в реализации антиципирующих реакций, получении и использовании предшествующего двигательного опыта при принятии решения.