Лазерная коррекция зрения у шахтеров Кузбасса

Автор: Аксненко Анна Владимировна

Журнал: Клиническая практика @clinpractice

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 3 т.10, 2019 года.

Бесплатный доступ

Обоснование. В структуре офтальмопатологии шахтеров Кузбасса первое место занимают нарушения рефракции и аккомодации. Эксимерлазерная коррекция зрения - это единственный допустимый метод коррекции различных аномалий рефракции, который позволяет шахтерам, занятым подземной добычей угля, остаться в своей профессии и продолжить трудовую деятельность. Цель исследования - посредством изучения отдаленных результатов эксимерлазерной рефракционной хирургии у шахтеров Донбасса оценить данный метод с позиции применения его в качестве средства профессиональной реабилитации. Материал и методы. Проведено обследование в основной группе, включающей 135 шахтеров Кузбасса, которые перенесли эксимерлазерную коррекцию зрения по профессиональным показаниям. Группа сравнения представлена 135 пациентами различных профессий, не связанных с угледобычей, которые соответствуют общим критериям отбора. Всем пациентам проведен расширенный комплекс офтальмологических обследований. Результаты. Показатель остроты зрения обоих глаз в группе сравнения составил 1,2 (1,0-1,2), в группе шахтеров - 1,0 (0,9-1,2); р

Эксимерлазерная хирургия, миопия, шахтеры, реабилитация

Короткий адрес: https://sciup.org/143169539

IDR: 143169539 | DOI: 10.17816/clinpract10313-18

Текст научной статьи Лазерная коррекция зрения у шахтеров Кузбасса

Кузбасс — это крупнейший угледобывающий центр Российской Федерации, который обеспечивает 58% всей добычи каменного угля России и около 80% коксующегося угля [1]. Угольная промышленность — базовая отрасль экономики Кемеровской области [2]. Проблема охраны здоровья шахтеров является актуальным вопросом здравоохранения регионов и областей с развитым сектором угледобывающей промышленности. Шахтеры подвергаются воздействию целого комплекса неблагоприятных факторов производственной среды, представляющих потенциальную опасность возникновения и развития патологических процессов в различных органах и тканях, в том числе в органе зрения [3–5]. В структуре офтальмопатологии шахтеров Кузбасса первое место занимают нарушения рефракции и аккомодации — 34,4% [5]. Наличие различных аномалий рефракции со снижением некорригированной остроты зрения приводит к профессиональной непригодности шахтеров трудоспособного возраста. Согласно приказу Минздравсоцразвития РФ № 302Н от 12.04.20111 (приложение № 2, п. 12 «подземные работы»), к подземным работам не допускаются лица с не-корригированной остротой зрения ниже 0,8/0,5; использование очков и контактной коррекции недопустимо.

Эксимерлазерная коррекция зрения позволяет шахтерам, занятым подземной добычей угля, остаться в своей профессии или вернуться в нее и продолжить трудовую деятельность. Благодаря различным методам эксимерлазерной рефракционной хирургии становится возможным достижение высокого уровня безопасности труда, который обеспечивается нормальной, полноценной функцией зрительного анализатора. Таким образом, послеоперационное функциональное состояние органа зрения и результаты эксимерлазерной коррекции зрения у шахтеров являются актуальными вопросами, особенно для областей, где угольная промышленность является регионообразующей отраслью.

Цель исследования — оценить результаты эксимерлазерной рефракционной хирургии с точки зрения ее эффективности и признания, таким образом, в качестве метода профессиональной реабилитации у шахтеров Кузбасса.

МЕТОДЫ

Дизайн исследования

Данное клиническое исследование является проспективным.

Условия проведения

Исследование выполнено на базе центров рефракционной хирургии Кузбасса, расположенных в городах Кемерово и Новокузнецке. Выборка шахтеров Кемеровской области, обследованных в клинике и перенесших хирургическое лечение, охватывает 9-летний период.

Критерии соответствия

Критерии включения пациентов в группы исследования:

-

• наличие в анамнезе операции, проведенной на обоих глазах не менее 1 года назад;

-

• мужской пол;

-

• дооперационная рефракция — миопия различных степеней, в том числе сложный миопический астигматизм;

-

• планируемая рефракция после проведения операции — эмметропия, острота зрения — 1,0.

Критерии исключения :

-

• пациенты со сроком послеоперационного периода менее 1 года;

-

• пациенты, перенесшие эксимерлазерную операцию одного глаза;

-

• женский пол;

-

• пациенты, не имеющие противопоказаний к лазерной коррекции зрения с диагнозами гиперметропии различных степеней, сложного гиперметропического астигматизма, смешанного астигматизма, амблиопии различных степеней.

Описание медицинского вмешательства и последующего наблюдения

Всем пациентам была проведена рефракционная операция LASIK на единой установке (эксимерный лазер WaveLight® EX 500). Алгоритм проведения операции соответствовал общепринятой

иническая

эактика

Том 10 № 3

стандартной методике лазерного кератомилеза in situ . Послеоперационное наблюдение пациентов осуществлялось на следующий день, на 7-е сут и через 1 мес после оперативного вмешательства. Медикаментозное лечение включало инстилляции антибиотика, глюкокортикостероида и слезозаме-нителя по убывающей схеме.

Во время контрольного осмотра в отдаленном послеоперационном периоде (не ранее чем через год после оперативного вмешательства, согласно критериям включения) всем пациентам проведен следующий комплекс офтальмологических обследований: визометрия, автокераторефрактометрия, пневмотонометрия, пахиметрия, биомикроскопия, компьютерная кератотопография, оптическая когерентная томография (ОКТ) роговицы (макулярной зоны и дисков зрительных нервов — по показаниям), офтальмоскопия с линзой Гольдмана, определение контрастной чувствительности (КЧ) методом экспресс-диагностики с помощью таблиц (русифицированный аналог таблиц Пелли–Робсон). Для интерпретации результатов показателя контрастной чувствительности использовалась следующая шкала: 5 — отличная, 3 — хорошая, 1 — сниженная КЧ.

Для определения функционального состояния слезного аппарата всем пациентам проводились тест Ширмера-1, проба Норна и определение индекса поражения поверхности глаза (ocular surface disease index, OSDI). Индекс OSDI отражает субъективную оценку состояния глазной поверхности и степень выраженности симптомов синдрома сухого глаза (ССГ). Тест оценивается по 100-балльной шкале. Чем ближе полученный результат к 100, тем тяжелее степень выраженности ССГ. При индексе

≤12 результат оценивается как нормальный, при значении от 13 до 22 — ССГ легкой степени, от 23 до 32 — ССГ средней степени и при значении индекса OSDI ≥33 отмечается тяжелая степень ССГ [6].

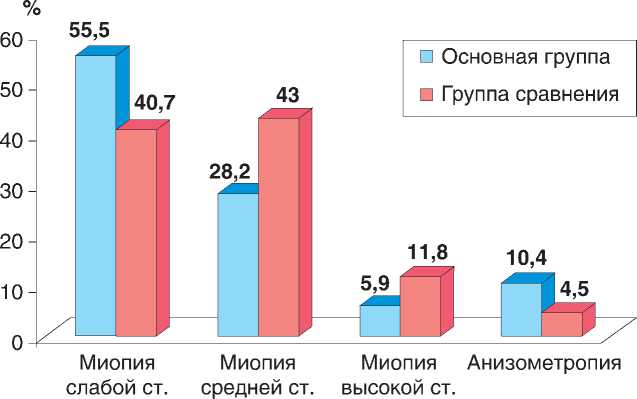

Распределение дооперационной рефракции по степеням миопии (классификация по Э.С. Аветисову) в группах представлено на рис. 1.

Как видно из рисунка, в обеих группах миопия слабой и средней степени составляла в совокупности 83,7%, остальная доля пришлась на миопию высокой степени и группу пациентов с анизометропией.

Информированное согласие

Клинические исследования пациентов основной группы и группы сравнения проводились неинвазивными методами, без угрозы причинения вреда здоровью, на добровольной основе с подписанием информированного согласия и получением информации о целях обследования в полном объеме.

Статистический анализ

Анализ результатов исследования выполнен с использованием статистической программы Statistica 10 (StatSoft Inc., США). Статистическая обработка проводилась с учетом характера распределения данных, в связи с отсутствием нормального распределения (критерий Шапиро–Уилка; р <0,05) применялись непараметрические методы статистического анализа. Для представления данных исследования использовали медиану (Ме), нижний и верхний квартили (LQ–HQ); для оценки значимости различий двух независимых выборок применялся критерий Манна–Уитни (U-критерий),

Рис. 1. Распределение миопии по степеням в группах

▼ж^ж^ж^ж kVAVAVAV FATAT кТ FA

Таблица 1

Острота зрения и значение рефракции в группах, Ме (LQ–HQ)

|

Показатель Группа |

ОD |

OS |

||||

|

Visus |

Sph |

Cyl |

Visus |

Sph |

Cyl |

|

|

Основная |

1,0 |

-0,25 |

-0,5 |

1,0 |

-0,25 |

-0,5 |

|

n =135 |

(0,9–1,2) |

(-0,5–0) |

(-0,75–0) |

(0,9–1,2) |

(-0,75–0) |

(-0,5–0) |

|

Сравнения |

1,2 |

-0,25 |

-0,25 |

1,2 |

0 |

-0,25 |

|

n =135 |

(1,0–1,2) |

(-0,5–0) |

(-0,5–0) |

(1,0–1,2) |

(-0,5–0) |

(-0,5–0) |

|

p |

0,0014* |

0,310 |

0,098 |

0,0018* |

0,115 |

0,171 |

Примечание . * — р <0,05. ОD/OS (лат. oculus dexter/oculus sinister) — правый/левый глаз; Visus (лат.) — острота зрения, Sph (sphere) — обозначение сферической линзы, Cyl (cylinder) — обозначение цилиндрической линзы.

для анализа взаимосвязи двух признаков — корреляционный анализ по Спирмену ( r ). Различия считались статистически значимыми при р ≤0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Характеристика выборки

Основную группу исследования составили 135 шахтеров (270 глаз), занятых на подземных работах различных горнодобывающих предприятий Кемеровской области, перенесших эксимерлазерную рефракционную операцию по профессиональным показаниям. Группа сравнения представлена 135 пациентами (270 глаз), перенесшими лазерную коррекцию зрения, но не работающими на предприятиях угледобывающей промышленности.

Возраст пациентов основной группы исследования на момент контрольного осмотра варьировал от 22 до 57 лет, средний возраст составил 33,05±7,76 года. Возрастной диапазон пациентов из группы сравнения — от 20 до 57 лет, среднее значение возраста 31,78±7,93 года. Группы сопоставимы между собой по возрасту ( р >0,05).

Основные результаты исследования

Анализ и сравнительная оценка показателей остроты зрения и рефрактометрии в группах определяют функциональный результат эксимерлазер-ных операций (табл. 1).

Как видно из данных, представленных в табл. 1, острота зрения обоих глаз в группе сравнения выше относительно основной группы на уровне статистической значимости ( р <0,05). Показатели сферы и цилиндра находятся преимущественно в диапазоне остаточной миопии.

Корреляционная связь

Установлена статистически значимая корреляционная связь между показателем рефракции и остротой зрения: в основной группе r =0,29 для OD, r =0,20 для OS, в группе сравнения — r =0,24 и r =0,25 соответственно ( р <0,05).

Показатель контрастной чувствительности в основной группе составил 4 (3–4,5), в группе сравнения — 5 (5–5), что является статистически значимым ( р <0,05). По таблице измерения КЧ значение 5 является максимальным и соответствует отличному уровню показателя. В табл. 2 представлены все статистически значимые корреляционные связи показателя КЧ в группах.

Обратная корреляционная связь показателя КЧ установлена с возрастом пациентов, сроком, прошедшим после операции, подземным стажем работы в основной группе — чем больше значение, тем ниже показатель КЧ ( р <0,05). Прямая корреляционная связь средней силы установлена с остротой зрения обоих глаз (см. табл. 2).

Таблица 2

Корреляционные связи контрастной чувствительности, r

|

Показатель |

Группа основная, n =135 |

Группа сравнения, n =135 |

|

Возраст, лет |

-0,28* |

-0,19* |

|

Срок после операции, лет |

-0,19* |

-0,18* |

|

Подземный стаж, лет |

-0,19* |

- |

|

Острота зрения ОД/OS |

0,46* / 0,4* |

0,3* / 0,3* |

Примечание . * — р <0,05.

иническая

эактика

Том 10 № 3

Медиана показателя внутриглазного давления (Ро) в группах на обоих глазах составила 11,0. Толщина роговицы несколько выше в основной группе: пахиметрия правого глаза 496 (469–528) мкм, левого глаза — 493 (468–525) мкм, в группе сравнения центральная толщина роговицы правого глаза 487 (461–527) мкм, левого глаза — 488 (460–522) мкм. Между показателями пахиметрии и внутриглазного давления в обеих группах определяется достоверная положительная корреляционная связь средней силы — от 0,42 до 0,53 ( р <0,05).

Результаты биомикроскопии

Состояние глазной поверхности по данным биомикроскопии представляет особый интерес с точки зрения оценки результатов эксимерлазерной хирургии. По результатам биомикроскопии, изменения переднего отдела глазного яблока выявлены у 49,6% шахтеров и 35,6% пациентов группы сравнения (р-level=0,02, р <0,05).

В основной группе 21,5% пациентов имели гиперемию конъюнктивы на фоне нестабильности слезной пленки, 11% — помутнение на роговице, в частности след от инородного тела; включения угольной пыли отмечены у 11% (из них частицы угля на веках у 6,7%, в роговице у 3%, под конъюнктивой у 1,5% шахтеров); наблюдались дисфункция мейбомиевых желез в 4,44% случаев, помутнения в хрусталиках — в 3% (из них у половины — билатеральное), наличие инородного тела роговицы — в 1,5%, помутнение по краю флэпа — в 2,2%; менее чем у 1% пациентов отмечены нистагм, вросший эпителий роговицы, дебрис роговицы, следы от ке-ратотомических насечек. Для пациентов основной группы характерно сочетание нескольких особенностей биомикроскопии из перечисленных.

Среди пациентов группы сравнения нестабильность слезной пленки отмечена в 14% случаев, в 5,9% имели место различные помутнения роговицы вследствие попадания инородного тела, в 3,9% — помутнения по краю роговичного лоскута; в 3,7% отмечены проявления дисфункции мейбомиевых желез; помутнения в хрусталике встречались у 1,5% пациентов; к другим особенностям отнесены вросший эпителий роговицы (у 0,7%), дебрис (у 0,7%), невус радужки (у 0,7%), ячмень нижнего века (у 0,7%).

Результаты оптической когерентной томографии

По данным оптической когерентной томографии, изменения обнаружены у 6 (4,5%) пациентов основной группы и у 3 (2,2%) группы сравнения. По результатам оптической когерентной томографии макулярной области, центральная серозная хорио-ретинопатия диагностирована у 1 пациента основной группы и у 1 из группы сравнения. У других пациентов изменений глазного дна по данным ОКТ не выявлено. У 5 (3,8%) шахтеров и 2 (1,5%) пациентов группы сравнения субэпителиально и в строме роговицы визуализируются гиперрефлективные очаги и зоны. Биомикроскопически гиперрефлективные очаги соответствуют помутнениям на роговице различной интенсивности, возникшим в результате попадания на нее инородного тела. Выявлено, что по данным оптической когерентной томографии патологические изменения глаза регистрируются в 2 раза чаще в группе шахтеров.

Известно, что профессионально обусловленный глазной симптомокомплекс системного ангиотрофоневроза, характеризующийся дистрофическими изменениями как со стороны зрительного нерва, так и со стороны центральной зоны сетчатки, формируется при стаже работы не менее 10 лет [7]. В связи с этим превалирующее отсутствие изменений на глазном дне по данным оптической когерентной томографии, вероятно, обусловлено немногим количеством шахтеров с большим стажем подземных работ.

Результаты теста Ширмера и пробы Норна

Значение результата теста Ширмера в основной группе: ОD=15 (8–25) мм, OS=16 (8–28) мм; в группе сравнения показатель выше — ОD=18 (9–30) мм, OS=17 (9–28) мм.

Средний показатель пробы Норна в основной группе: ОD=10 (7–15) сек, OS=10 (7–15) сек; в группе сравнения показатель также несколько выше — ОD=12 (8–16) сек, OS=11 (7–18) сек.

Медианы значений результатов обоих тестов находятся в пределах нормы (граница нормального показателя теста Ширмера — не менее 15 мм смоченной тест-полоски, при пробе Норна время разрыва слезной пленки в норме составляет не менее 10 сек). В двух группах выявлена достоверная положительная корреляционная связь средней силы между показателями теста Ширмера и пробы Норна: в основной группе — r =0,44, в группе сравнения — r =0,5 ( р <0,05).

По результатам анкетирования отмечено, что препараты искусственной слезы применяют 23% пациентов группы сравнения, а среди пациентов

основной группы слезозаменители используют только 10% шахтеров ( р <0,05).

Индекс OSDI в основной группе составил 17 (7–26). Значение OSDI менее 12 баллов выявлено у 53,35%, от 13–22 — у 15,5%, от 23–32 — у 28,15%, более 32 — у 3% шахтеров. В группе сравнения медиана значения индекса OSDI равна 14 (5–24): менее 12 баллов получено у 60,7%, от 13–22 — у 12,6%, от 23–32 — у 25,2%, более 32 — у 1,5% пациентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные клинико-функциональные результаты рефракционных операций свидетельствуют об улучшении качества жизни шахтеров, что также обеспечивает высокий уровень безопасности труда. Достижение максимальной некорри-гированной остроты зрения в кратчайшие сроки и стабильность результата позволяют шахтерам, занятым на подземных работах, профессионально реабилитироваться и продолжить трудовую деятельность. В целом, несмотря на наличие факторов риска, связанных со спецификой труда, у шахтеров операция LASIK также эффективна, как и у пациентов группы сравнения.

Отмечено, что по результатам биомикроскопии у шахтеров в 1,5 раза чаще встречаются изменения переднего отдела глаза, в связи с чем обоснована необходимость включения биомикроскопии в программу периодического медицинского осмотра у шахтеров в целях профилактики и выявления осложнений после эксимерлазерных рефракционных операций. Среди шахтеров чаще встречаются нестабильность слезной пленки (р<0,05), гиперемия конъюнктивы и включения угольной пыли в различных структурах глаза (р<0,01). Шахтеры относятся к группе риска по развитию ССГ и заболеваний переднего отдела глазного яблока воспалительного характера, что может негативным образом отразиться на течении послеоперационного периода. В связи с этим шахтерам, перенесшим эксимерлазерную коррекцию зрения, в послеоперационном периоде в качестве профилактической меры рекомендовано применение препаратов искусственной слезы.

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ

Исследование проведено без спонсорской поддержки.

Список литературы Лазерная коррекция зрения у шахтеров Кузбасса

- Малышев Ю.Н. Угольная промышленность в России в XXI веке. - М.: Грани; 2008. - 250 с.

- Хорошилов А.В. Безопасность на предприятиях угольной промышленности Кузбасса в конце XX - начале XXI века // Безопасность труда в промышленности. - 2010. - №12. - С. 28-32.

- Friis RH. Occupational health and safety for the 21st century. Jones

- Oliveira ML, Marostega F, Taffarel SR, et al. Nano- mineralogical investigation of coal and fly ashes from coal-based captive power plant (India): an introduction of occupational health hazards. Sci Total Environ. 2014;(15):468-469, 1128-1137.

- Иванова А.М., Артемьева Т.Б., Фатеева Э.В. Офтальмопатология у шахтеров Кузбасса. / Материалы науч.-практ. конф. «Актуальные вопросы, особенности и лечение заболеваний глаз». - Кемерово; 2015. - С. 14-19.

- Michel M, Sickenberger W, Pult H. The effectiveness of questionnaires in the determination of contact lens induced dry eye. Ophthalmic Physiol Opt. 2009;29(5):479-486.

- Малышева С.С. Клинико-функциональные критерии глазного симптомокомплекса системного ангиотрофоневроза при вибрационной болезни: Автореф. дис. … канд. мед.наук. - Екатеринбург, 2017. - 24 с.