Лечебно-диагностическая тактика при осложненной язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки у пациентов старше 60 лет

Автор: Мидленко Владимир Ильич, Смолькина Антонина Васильевна, Барбашин Сергей Иванович

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Хирургия

Статья в выпуске: 2 т.4, 2008 года.

Бесплатный доступ

Проведён анализ результатов лечения 319 больных с осложненной язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки. Из них 223 пациента в возрасте 60 лет и старше, а 96 - больные молодого и среднего возраста. Описано предоперационное и послеоперационное ведение больных с осложненными формами язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки у лиц пожилого и старческого возраста с применением управляемой медикаментозной симпатической денервации в предоперационном периоде, а также воздействием переменного магнитного поля на абдоминальное нервное сплетение аппаратом «Магнитер». Предложен алгоритм ведения больных пожилого и старческого возраста с данной патологией. В результате исследования выявлено достоверное снижение частоты развития послеоперационных осложнений, облегчение течения послеоперационного осложнения при его развитии, более раннее улучшение клинико-лабораторных и инструментальных показателей у больных пожилого и старческого возраста с осложненной язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, а также уменьшение послеоперационной летальности и сокращение сроков пребывания больных в стационаре.

Язвенная болезнь, осложнения, лечебно-диагностическая тактика

Короткий адрес: https://sciup.org/14916736

IDR: 14916736

Текст научной статьи Лечебно-диагностическая тактика при осложненной язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки у пациентов старше 60 лет

Таким образом, под нашим наблюдением оперировано 159 (71%) больных. Всем пациентам проводи ли клиническое обследование по общепринятой схеме. Характер язвенного процесса, его локализация уточнялись при фиброгастродуоденоскопии (ФГДС).

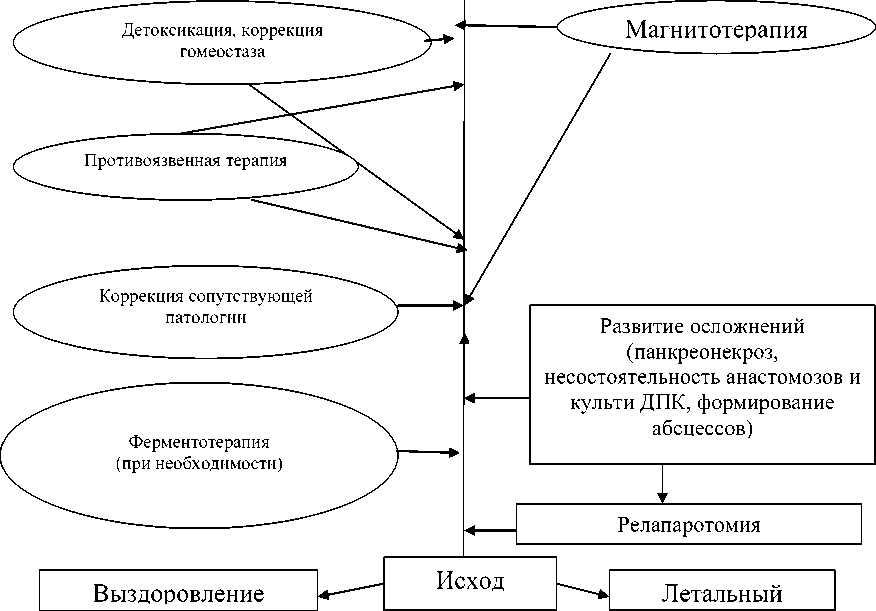

У 40 больных с целью профилактики постгастро-резекционного панкреатита, гастростаза, лечения пареза кишечника в предоперационном периоде выполнена управляемая медикаментозная симпатическая денервация (УМСД). При комплексном лечении 42 пациентов были использованы УМСД и магнитотерапия аппаратом «Магнитер» на область 7-8 грудных позвонков (основная группа). В послеоперационном периоде 77 больным проводили общепринятую схему лечения сопутствующей патологии (группа сравнения). Лечебно-диагностическая тактика была различна в зависимости от осложнений язвенной болезни. При перфорации в экстренном порядке проводилось оперативное лечение, больным с кровотечением выполняли диа^ностичес^^ю и лечебн^ю ФГДС, при продолжающемся кровотечении проводили экстренную операцию, а при остановившемся ^ровотечении больных оперировали по срочным показаниям или в плановом порядке. При этом больным в группе сравнения назначалась общая гемостатическая терапия, а больным основной группы проводился местный ^емостаз ^леевыми аппли^ациями с тромбином. Для восполнения объема циркулирующей крови по показаниям назначались инфузии растворов кристаллоидов и коллоидов, при выраженной ^ровопотери больным переливались плазма и отмытые эритроциты.

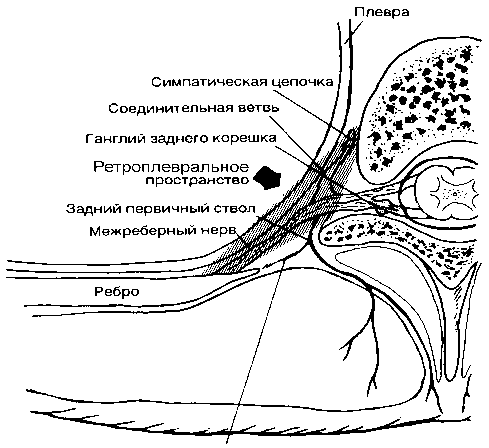

В положении больного сидя, выпрямившись, ориентировались на остистый отросток XII грудного позвонка, находящийся на линии, соединяющей нижние углы лопаток. Далее перемещались на один позвонок вниз до XIII грудного позвонка. Катетер устанавливали на этом уровне c целью воздействия как на ганглии, образующие левый большой чревный нерв, так и на ганглии, образующие левый малый чревный нерв. Отступя влево от остистого отростка на 3 см, производили обезболивание кожи Sol. Novocaini 0,5% - 5ml, а затем глубже лежащих тканей обычной инъекционной иглой длиной 4 см тем же раствором в количестве 5-10 мл. Иглой типа Ту-охи (для эпидуральной анестезии) доходили до поперечного отростка IX грудного позвонка и, обходя его сверху, прокалывали верхнюю рёберно-поперечную связку (ощущение утраты сопротивления). Далее производили катетеризацию левого паравертебрального пространства по Сельдингеру. Вводили проводник, удаляли иглу, по проводнику устанавливали тефлоновый катетер (как для подключичной катетеризации) диаметром 1 мм и длиной 15 см, по которому вводился 2% раствор новокаина в количестве 20 мл.

Данную технику считаем наиболее безопасной, так как игла Туохи имеет скошенный край и мандрен, а краниальное направление иглы при огибании поперечного отростка сверху позволяет избежать прокола плевры и развития пневмоторакса. Катетер фиксировали пластырем к коже. В послеоперационном периоде 2% раствор новокаина вводили в количестве 20 мл через 8 часов 3 раза в сутки.

Общерезорбтивно^о действия мы не наблюдали ввиду малой абсорбции из паравертебрального пространства. Отмечали значительное уменьшение послеоперационной боли, что позволило в нескольких случаях отказаться от введения наркотических анальгетиков. Введение новокаина проводили в течение 35 суток послеоперационного периода, затем катетер безболезненно удаляли, осложнений не отмечено.

В случае возникновения пострезекционных осложнений после операции УМСД применялась в комплексном лечении данного осложнения. Для купирования пареза желудочно-кишечного тракта и улучшения трофики тканей при анастомозитах мы использовали воздействие переменно^о ма^нитно^о поля на чревное нервное сплетение. Аппарат «Магнитер» устанавливали на область XII грудного позвонка на 20 мин один раз в день в течение 4-5 дней послеоперационного периода. Режим работы аппарата переменный, индукция 30 мТл.

В основной ^р^ппе данная методи^а применена ^ 18 больных, из которых 9 человек прооперированы по способу Бильрот-1 и 9 - по Бильрот-2 в модификации Гофмейстера-Финстерера. Группу сравнения составили 18 больных в том же соотношении по методу резекции, сопоставимые по полу, возрасту и не получавшие магнитотерапию. Внутридуоденальное давление у больных в первые 3 суток после резекции по Бильрот-1 составляло от 110 до 380 мм вод ст. Внутрикишечное давление в эти же сроки после операции по Бильрот-2 колебалось от 45 до 110 мм вод ст. Через 15 мин после начала магнитотерапии отмечено повышение как внутридуоденального давления после операции по способу Бильрот-1, так и внутрикишечного давления при операции по Бильрот-2 по сравнению с его уровнем до процедуры. Указанное действие магнитотерапии отмечено в течение 17-20 мин. Далее наблюдается постепенное уменьшение внутрипросветного давления, достигающее минимального значения через 30 мин после окончания процедуры у пациентов, оперированных по Бильрот-1. Через 30 мин в основной группе оперированных по методу Бильрот-2 статистически достоверных отличий по сравнению с уровнем давления до сеанса ма^нитотерапии в начальном отделе тощей кишки не выявлено (Р1= 3,4 ± 5,6 мм вод. ст., Р2= 5,2 ± 4,1 мм вод. ст., Р > 0,05).

Чтобы оценить механизм физиологического действия переменного магнитного поля сразу по окончании сеанса магнитотерапии, на третьи сутки от начала лечения в двенадцатиперстную или тощую кишку (в зависимости от способа резекции) вводили 100 мл физиологического раствора в течение двух минут. Вн^трид^оденальное давление после резе^ции по Бильрот-1 возрастало в среднем на 25,8±1,1% в основной группе и на 31±1,3% в группе сопоставления (Р < 0,05). Среди больных, оперированных по способу Бильрот-2, достоверных отличий в уровне повышения вн^тритоще^ишечно^о давления не отмечено (12,5±15,5 и 20,3±12,4%, где Р <0,05). Нормализация внутридуоденального давления в группе, получающей магнитотерапию, происходила через 26±1,2 мин, а в группе сопоставления - через 36,6±1,7 мин (Р < 0,05).

Быстрее происходила нормализация внутрикишечного давления и в группе получавших магнитотерапию после резекции по методу Бильрот-2 в модификации Гофмейстера-Финстерера; 30,3±1,1 мин против 37,1±1,5 мин в группе сравнения (Р < 0,05). Применение ма^нитотерапии позволило пол^чить достоверный ^линичес^ий эффе^т ^ всех больных в основной группе вне зависимости от способа резекции.

Применение данного метода лечения позволило:

-

4) уменьшить послеоперационную летальность;

-

5) сократить сроки пребывания больных в стационаре. При изучении свертывающей системы крови мо-

- лодых и пожилых пациентов можно с ^веренностью констатировать, что при язвенных гастродуоденальных кровотечениях возникает выраженный дисбаланс по-^азателей свертывающей системы ^рови с захватом звеньев как тромбоцитарно-сосудистого, так и коагуляционного гемостаза, усугубляющийся в пожилом и старческом возрасте. С прогрессированием гиповолемии нарастают признаки развития ДВС-синдрома, о чем при тяжелой кровопотере и, в меньшей степени, при средней тяжести ^ровопотери свидетельств^ет разнонаправленный хара^тер ^емостазиоло^ичес^их расстройств (сочетание признаков гипер- и гипокоагуляции одновременно), а также выявление положительных паракоагуляционных тестов. С целью оценки влияния на показатели гемокоагуляции характера проводимой гемостатической терапии нами была изучена динамика изменений гемостазиограмм пациентов,

которым в комплексном лечении назначались гемостатические препараты системного действия, и пациентов основной группы, которым системные прокоагулянты принципиально не назначались.

В подавляющем большинстве случаев более выраженная динамика нормализации показателей свертывающей системы ^рови отмечена в ^р^ппе больных с ЯГДК, в комплексном лечении которых не использовались гемостатические препараты системного действия. Статистически значимые различия выявлены при расчете средних величин фибринолитической активности плазмы (р<0,02), активности фибриназы (р<0,02), времени аутокоагуляционного теста на 10 минуте (р<0,01), толерантности плазмы к гепарину (р< 0,01).

Выводы.

-

1. Наиболее частыми послеоперационными осложнениями ^ пациентов пожило^о и старчес^о^о возраста являются пострезекционный панкреатит, динамическая кишечная непроходимость и осложнения со стороны сердечно-легочной недостаточности.

-

2 . У больных пожилого и старческого возраста с язвенной болезнью жел^д^а и двенадцатиперстной кишки, осложненной кровотечением, наблюдаются более значительные нарушения функции свертывающей системы крови, чем у пациентов моложе 60 лет. Выраженность расстройств гемокоагуляции и их хара^тер зависят от степени тяжести ^ровопотери и метода остановки кровотечения.

-

3. Отказ от назначения пациентам старших возрастных ^р^пп ^емостатичес^их препаратов системно^о действия при эффективном эндоскопическом местном гемостазе является патогенетически обоснован -ным и позволяет ^меньшить рис^ возни^новения тромбоэмболических осложнений.

-

4. Применение управляемой медикаментозной симпатической денервации на уровне VIII-IX грудных позвонков за тридцать минут до операции, в ходе оперативно^о вмешательства и первые двое с^то^ после операции позволяет уменьшить частоту развития послеоперационных осложнений ^ больных пожилого и старческого возраста.

-

5. Управляемая медикаментозная симпатическая денервация, магнитотерапия на уровне VII-VIII грудных позвонков в комплексном лечении осложнений после операций на жел^д^е и двенадцатиперстной ^иш^е по поводу осложненной язвенной болезни у пациентов старше 60 лет позволяют ускорить положительную динамику основных клинико-лабораторных показателей, уменьшить число повторных операций при лечении осложнений, снизить послеоперационную летальность и сократить сроки лечения больных.

Верхняя реберно-поперечная связка

Рис.1. Схема паравертебрального (ретроплеврального) пространства

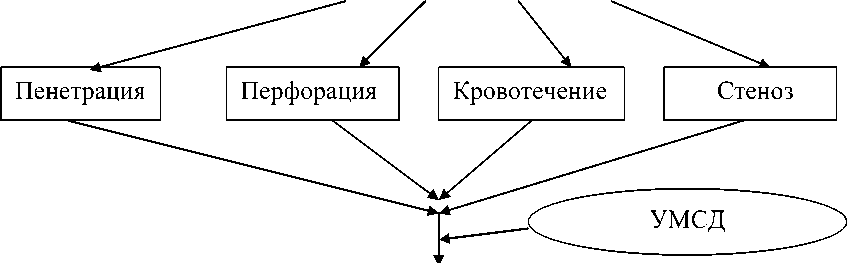

Осложнённое течение язвенной болезни

Операция

Рис. 2. Ал^оритм лечения больных пожило^о и старчес^о^о возраста с осложненной язвенной болезнью жел^д^а и двенадцатиперстной ^иш^и

Список литературы Лечебно-диагностическая тактика при осложненной язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки у пациентов старше 60 лет

- Брискин, Б.С. Хирургические болезни в гериатрии: Руководство для врачей/Б.С. Брискин, С.Н. Пузина, Л.Н. Костюченко. -М., 2006. -336 с.

- Мирошников, Б.И. Язвенное гастродуоденальное кровотечение у больных с тяжелыми сопутствующими заболеваниями/Б.И. Мирошников, Н.С. Чечурин//Вестник хирургии. -2000.-№1. -С.106-109.

- Осипов, В.В. Нейросетевая модель определения лечебной тактики у больных язвенной болезнью/В.В. Осипов, В.П. Петров, С.В. Есин, Е.Н. Тимин//Хирургия. -2004. -№2. -С.8.

- Ткаченко, Б.И. Основы физиологии человека/Б.И. Ткаченко. Т.2. СПб., 1994. -412 с.

- Donahue P., Nyhus L. Massive upper gastrointestinal hemorrhage in surgery of the Esofagus, Stomach and Small Intestine (5th edition)/P. Donahue, L. Nyhus. -Boston: Little Brown, 1995. -324 p