Лечение комбинированной деформации проксимального отдела бедренной кости

Автор: Макушин В.Д., Тепленький М.П., Логинова Н.Г.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Случай из практики

Статья в выпуске: 2, 2007 года.

Бесплатный доступ

Приводится клиническое наблюдение по лечению комбинированной деформации проксимального отдела бедра посредством чресшеечной удлиняющей остеотомии по новой технологии. Полное анатомическое и функциональное восстановление

Шеечная деформация бедра, коррекция шейки, аппарат илизарова

Короткий адрес: https://sciup.org/142121014

IDR: 142121014

Текст научной статьи Лечение комбинированной деформации проксимального отдела бедренной кости

Одним из неблагоприятных исходов вправления врожденного вывиха бедра у детей является формирование комбинированной деформации проксимального отдела бедренной кости в виде субкапитальной вальгизации эпифиза, сопровождающейся варусной деформацией и укорочением шейки. [1, 4, 5, 6]. Для предупреждения прогрессирования диспластического кок-сартроза необходимо восстановление биомеханически правильных взаимоотношений в суставе [2, 3]. Поэтому задачами реконструктивного вмешательства в таких случаях являются:

-

1 – устранение децентрации головки бедра, обусловленной латеральным опрокидыванием эпифиза;

-

2 – восстановление правильных соотношений между верхушкой большого вертела и центром головки бедра.

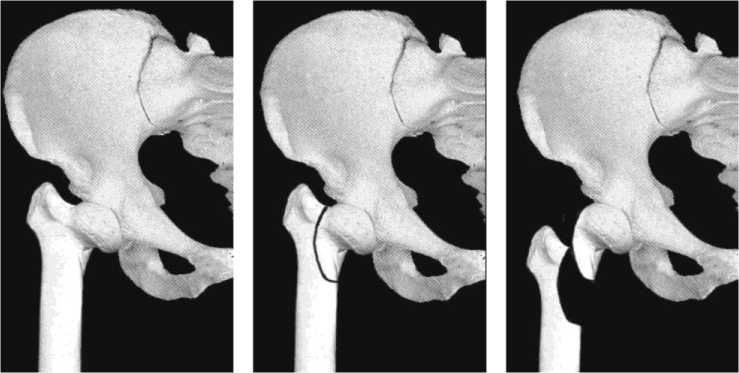

Группой авторов во главе с В.И. Шевцовым в нашем Центре разработана методика коррекции деформации проксимального отдела бедра с помощью модуля аппарата Илизарова*, предполагающая выполнение чресшеечной базальной корригирующе-удлиняющей остеотомии (рис. 1).

б

Рис. 1. Схемы положения фрагментов бедренной кости при выполнении чресшеечной удлиняющей остеотомии бедра: а до коррекции; б – после остеотомии; в – после постепенного коррекционного разворота фрагментов

Патент РФ, № 2256423, Авторы: В. И. Шевцов, М. П. Тепленький, В. Д. Макушин, Т. Ю. Карасева.

Приводим клиническое наблюдение.

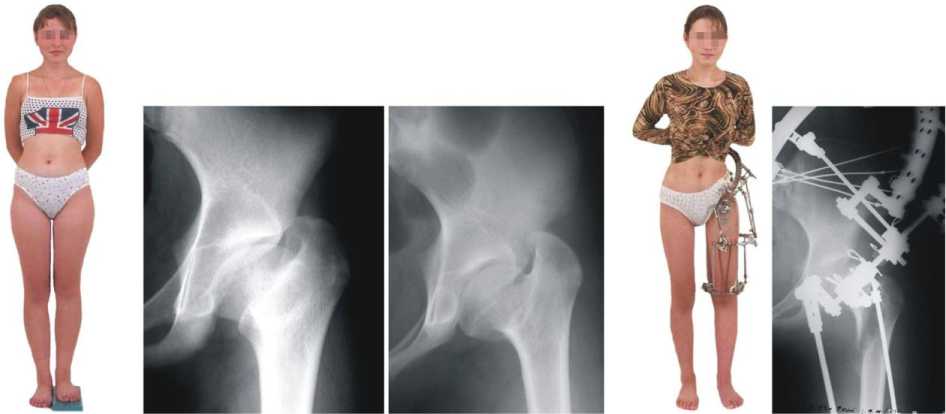

Больная Ч ., 14 лет . Диагноз: левосторонний диспластический коксартроз, варусная деформация шейки бедра. Жалобы на хромоту, повышенную утомляемость, боли в тазобедренном суставе после нагрузки. При клиническом обследовании: приводящая контрактура левого тазобедренного сустава, укорочение левой нижней конечности 3 см, симптом Тренделенбур-га слева положительный (рис. 2, а).

По данным рентгенографии: варусно-торсионная деформация шейки левого бедра (ШДУ 85º, угол антеверсии 35º), сочетающаяся с ее укорочением. Верхушка большого вертела смещена вверх относительно суставной поверхности головки (АТD) на 28 мм. Вертлужная впадина овальной формы, угол Шарпа 38°. Степень покрытия головки крышей впадины (СПГВ) 70 % (рис. 2, б). На рентгенограмме, выполненной в центрированном положении (отведение и внутренняя ротация конечности 35º), показатель СПГВ увеличивается до 90 %. Расстояние от центра головки до верхушки большого вертела (LD) меньше диаметра головки: LD = 0,6 D. Головка левого бедра отклонена кнаружи (угол Альсберга 60°). (рис. 2, в).

Пациентке выполнено оперативное вмешательство. Известным способом проведены спицы и установлены опоры аппарата на подвздошной кости, в средней трети и дистальном метафизе бедра. Опоры на бедренной кости соединены стержнями. Посредством внутренней ротации и отведения конечности головка центрирована во впадине.

Через медиальный отдел шейки в кососагиттальной плоскости проведены 2 перекрещивающиеся спицы с упорными площадками, ко- торые фиксированы в дуге. Дуга соединена с опорой на тазовой кости стержнями с шарнирными устройствами.

По передней поверхности тазобедренного сустава произведен разрез 6 см. Тупо расслоены мягкие ткани. Узким долотом в сагиттальном направлении от верхненаружного отдела шейки до нижнего края малого вертела выполнена С-образная остеотомия. Посредством приведения конечности произведена коррекция субкапитальной вальгизации эпифиза. Опоры на бедре соединены стержнями с шарнирными устройствами, направление которых определено в ходе предоперационного проектирования. На рану наложены швы. В течение 48 дней произведена постепенная коррекция деформации. После окончания коррекционного разворота удалены спицы из проксимального отдела бедра. Зона регенерата фиксирована консольными спицами.

Срок фиксации фрагментов бедренной кости в корригированном состоянии составил 90 дней (рис. 3). После демонтажа аппарата и удаления спиц проведен курс восстановительного лечения.

Через десять месяцев после снятия аппарата пациентка ходит без хромоты, болей в суставе нет, относительная длина нижних конечностей одинаковая, амплитуда движений в правом тазобедренном суставе восстановилась полностью (рис. 4).

По данным рентгенографии: головка левого бедра овальной формы, центрирована во впадине, степень покрытия ее крышей впадины 100 %, угол Виберга 25 , ШДУ 132º, угол Альсберга 45 , ATD 20 мм, LD = 1,3 D (рис. 4). Результат лечения расценен как хороший.

а

б

в

Рис. 2. Фотография больной Ч., 14 лет до лечения (а) и ее рентгенограммы: переднезадняя проекция (б); при центрированном положении головки бедра (в)

Рис. 3. Фотография больной Ч. и ее рентгенограмма в процессе удлинения шейки

Рис. 4. Фотографии больной Ч. и ее рентгенограмма через 10 месяцев после выписки из клиники

Предложенная реконструкция шейки бедренной кости позволяет изменить характер нагрузки и тяги ягодичных мышц, что улучшает условия их функционирования. Восстановление взаимоотношений между впадиной и головкой дает возможность перераспределить и снизить внутрисуставное давление путем увеличения площади контакта суставных поверхностей. Этим достигается повышение опорности конечности. Дозированное формирование шейки бедра с образованием дистракционного регенерата уменьшает техническую сложность операции и дает возможность воздержаться от применения трансплантата. Использование чрескостного устройства позволяет производить нарушение целостности бедренной кости полузакрытым способом, что предупреждает значительное повреждение окружающих сустав мягких тканей и снижает травматичность вмешательства.

Применением предлагаемого способа одновременно с коррекцией сложной деформации проксимального отдела бедра возможно компенсировать относительное укорочение нижней конечности.

Надеемся, что наше наблюдение заинтересует практикующих хирургов-ортопедов.