Лечение краевых дефектов большеберцовой кости в условиях внешней фиксации отломков

Автор: Гражданов К.А., Барабаш А.П., Барабаш Ю.А., Русанов А.Г., Кауц О.А.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Дерматовенерология

Статья в выпуске: 3 т.13, 2017 года.

Бесплатный доступ

Цель: определить эффективность усовершенствованной технологии лечения краевых дефектов большеберцовой кости с использованием гранулированных композитных костно-пластических материалов в условиях внешней фиксации отломков. Материал и методы. Группу наблюдения составили 12 пациентов с последствиями травм нижних конечностей, которым выполнен остеосинтез переломов аппаратом внешней фиксации с аллопластикой дефекта. Для контроля процессов восстановления целостности костных структур использовали клинический и лучевые методы исследования, а также стандартизированную систему оценки исходов переломов костей и их последствий (СОИ-1). Результаты. Степень восстановления анатомо-функциональных показателей по системе СОИ-1 через 12-18 месяцев на фоне реабилитационных мероприятий составила 92±5%. Плотность костной ткани по шкале Хаунсфилда до операции составила 91,3±0,54 HU (р

Большеберцовая кость, дефект кости, коллагеновые волокна склеры, костно-пластический материал, ложный сустав, несросшийся перелом

Короткий адрес: https://sciup.org/14918537

IDR: 14918537

Текст научной статьи Лечение краевых дефектов большеберцовой кости в условиях внешней фиксации отломков

1Введение. Формирование дефектов длинных костей обусловлено онкологическими поражениями, врожденной патологией скелета, а также тяжестью травматических поражений и их последствий, в связи с чем актуальность проблемы лечения данной патологии не вызывает сомнения. Удаление костных опухолей, первичная хирургическая обработка открытого перелома костей голени или секвестрэктомия на фоне хронического остеомиелита преобладают в патогенезе краевых дефектов большеберцовой кости. Когда сформировавшийся дефицит костной ткани сопровождается значительным снижением механической прочности кости и может стать причиной патологического перелома, возникает необходимость в замещении дефекта и восстановлении анатомического образа кости [1–3].

Наименее инвазивным способом восполнения дефицита костной массы является пломбировка дефекта композитными гранулированными костно-пластическими материалами. Использование последних требуется для механической пломбировки области дефекта кости и укрытия ее прилежащими тканями [3–6]. Однако в ходе замещения зоны костного дефицита композитными гранулами далеко не всегда удается полностью осуществить герметизацию области костной пластики. Неплотное укрытие пластического материала прилежащими мягкими тканями вследствие их рубцового перерождения приводит к миграции композитных гранул, что уменьшает вероятность восстановления костной ткани и создает условия для развития гнойно-воспалительных осложнений в послеоперационном периоде.

Цель: определить эффективность усовершенствованной технологии лечения краевых дефектов большеберцовой кости с использованием гранулированных композитных костно-пластических материалов в условиях внешней фиксации отломков.

Материал и методы. Группу наблюдения составили 12 пациентов обоего пола в возрасте от 35 до 65 лет, находившихся на лечении в НИИТОН СГМУ

с 2012 по 2016 г., с последствиями травм нижних конечностей, критерием для отбора которых было наличие краевого дефекта вполовину или более диаметра диафиза большеберцовой кости. У 9 (75%) больных дефект сформировался на фоне несрос-шегося перелома костей голени, у 3 (25%) больных перелом большеберцовой кости сросся, но величина дефекта дискредитировала прочность костных структур и могла быть причиной повторного перелома. Все больные ранее лечились по месту жительства и поступили в наше отделение для продолжения восстановительного лечения. Последствия травмы и ятрогенных вмешательств неблагоприятно отразились на состоянии мягких тканей в области перелома, в связи с чем для хирургической реабилитации этих пациентов нами избран наименее инвазивный способ оперативного вмешательства — остеосинтез перелома аппаратом внешней фиксации с аллопластикой дефекта по оригинальной методике [7].

Для контроля процессов ремоделирования костной ткани использовали клинический и лучевые (рентгенография, КТ с определением плотности костной ткани) методы исследования.

Для динамической оценки показателей ремоделирования костной ткани определяли значения плотности большеберцовой кости на уровне перелома в соответствии со шкалой Хаунсфилда до операции, а также через 1,5 и 3 месяца после нее.

Для оценки результатов лечения пациентов использовали стандартизированную систему оценки исходов переломов костей и их последствий СОИ-1 [8]. На момент начала лечения с поправкой на ограничения опороспособности поврежденного сегмента анатомо-функциональные показатели пациентов в среднем составляли 55,2±3,6%.

Для оценки полученных результатов использовали экспресс-метод статистической обработки экспериментальных и клинических данных (по Р. Б. Стрелкову, 1999) [9], основанный на принципе расчета стандартного отклонения по разности величин вариационного ряда. Среднеквадратическую (стандартную) ошибку и доверительные интервалы средних арифметических величин вычисляли по таблицам.

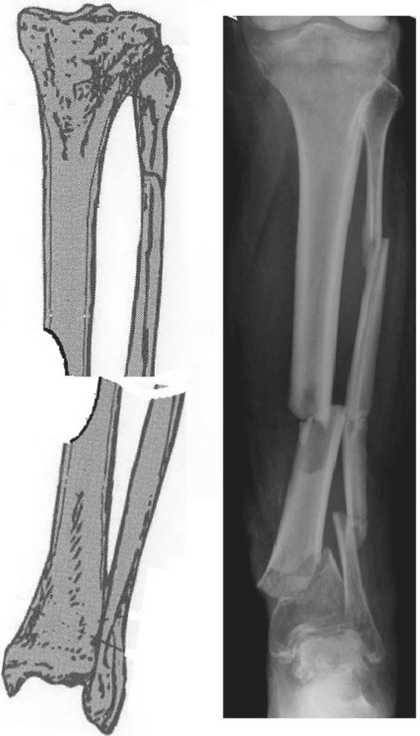

Рис. 1. Больная С., перелом левой голени при поступлении в клинику

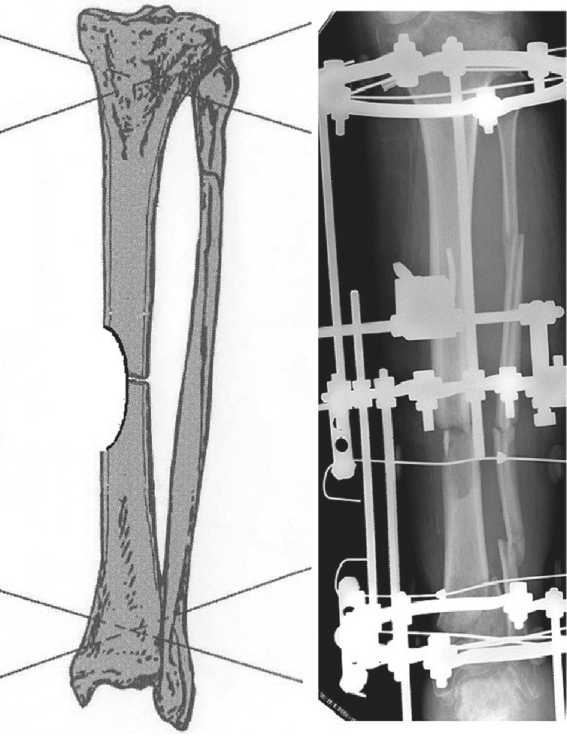

Рис. 2. Технология оперативного вмешательства и рентгенограммы левой голени больной С. после репозиции перелома большеберцовой кости в аппарате внешней фиксации

Степень достоверности различий между сравниваемыми группами устанавливали по величине интеграла вероятности (Т), при значениях которого, равных 1,96 со степенью вероятности 95,0%, различия считали достоверными.

Для объективизации описания алгоритма выполнения хирургического вмешательства по оригинальной технологии мы совместили на рисунках схемы операции и клинический пример ее исполнения. Клинический пример представлен серией рентгенограмм больной С. 53 лет, которая обратилась в клинику с последствиями множественных открытых переломов левой голени. При поступлении диагностирован не-сросшийся фрагментарный перелом левой большеберцовой кости с краевым дефектом более половины диаметра на уровне средней трети диафиза (рис. 1).

С учетом тяжести повреждения и выраженных рубцовых трансформаций мягких тканей в области перелома для репозиции и фиксации перелома применен аппарат внешней фиксации, операцию выполняли по методике профессора А. П. Барабаша [10, 11] (рис. 2).

После стабилизации перелома осуществляли пластику костного дефекта, ревизию зоны патологического процесса, иссечение рубцово-измененных тканей, рассечение и мобилизацию надкостницы в области дефекта на 2/3 диаметра кости. Выполняли экономную резекцию концов отломков до границы здоровых тканей, вскрытие костномозговых каналов отломков кости. Для предупреждения кровотечения из костномозговых каналов дистального и проксимального отломков и проникновения костно-пластических гранул в костную полость осуществляли пломбировку костномозговых каналов путем выполнения новообразованных окон гемостатической губкой. Заполняли зону дефекта кости композитным гранулированным костно-пластическим материалом. С целью герметизации области дефекта и реставрации анатомической формы кости на костно-пластический материал дополнительно помещали гомеостатическую губку. Края гемостатической губки фиксировали узловыми швами поднадкостнично, рану послойно ушивали [7].

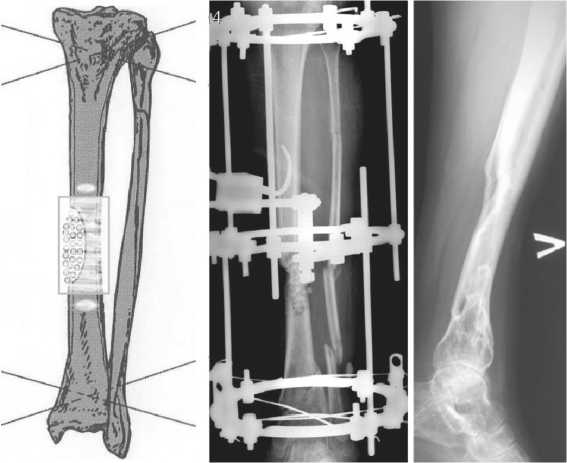

На рис. 3 представлена технология пластики краевого дефекта большеберцовой кости и клинический пример, демонстрирующий положительный результат ее выполнения, а именно полную перестройку костных трансплантатов и полноценное восстановление анатомического образа большеберцовой кости в зоне дефекта через 2 года после хирургического вмешательства.

Рис. 3. Технология оперативного вмешательства, рентгенограммы левой голени больной С. после замещения дефекта большеберцовой кости со стабилизацией перелома в аппарате внешней фиксации и через 2 года после операции

Результаты. Хирургическая реабилитация 12 пациентов с краевыми дефектами большеберцовой кости включала остеосинтез перелома аппаратом внешней фиксации с аллопластикой костного дефекта. У девяти из двенадцати пациентов применяли спицестержневой аппарат по технологии А. П. Барабаша; у трех — спицевой вариант аппарата внешней фиксации из двух опор на основании наличия массивного дефекта, компрометирующего прочность костных структур на фоне сросшегося перелома. У семи пациентов выполняли одномоментное оперативное вмешательство; у пяти двухэтапное в связи с неудовлетворительным состоянием мягких тканей. Во всех клинических наблюдениях после репозиции и стабилизации перелома для замещения дефектов диафиза большеберцовой кости использовали гранулированные композитные костно-пластические материалы с антибиотиком с последующей герметизацией гемостатической губкой.

Аппараты внешней фиксации демонтировали в сроки от 5 до 8 месяцев после оперативного вмешательства на фоне отсутствия болевого синдрома и подвижности в зоне перелома, а также наличия удовлетворительных признаков консолидации по данным контрольных рентгенограмм. Четкие рентгенологические признаки перестройки костно-пластического материала в зоне дефекта в структуры, подобные костной ткани, с восстановлением анатомического образа большеберцовой кости отмечены в сроки позднее 12 месяцев после оперативного вмешательства. Степень восстановления анатомофункциональных показателей по системе СОИ-1 у пациентов через 6–8 месяцев после оперативного вмешательства на момент удаления аппарата внешней фиксации в среднем составила 75±5% от анатомо-функциональной нормы. Через 12–18 месяцев данные показатели на фоне реабилитационных мероприятий увеличивались до 92±5%.

По данным компьютерной томографии поврежденной большеберцовой кости отмечали положительную динамику изменения плотности костной ткани, которая до операции по шкале Хаунсфилда составила 91,3±0,54 HU. Через 1,5 месяца после операции наблюдали увеличение данного параметра до 153,1±0,97 HU (p<0,05), через три месяца до 162,7±0,78 HU (p<0,05).

На рис. 4 представлены результаты хирургического лечения больной Х. 62 лет, которая обратилась в клинику с последствиями открытого перелома правой большеберцовой кости в верхней трети диафиза после неоднократных оперативных вмешательств. При обследовании выявлено парциальное сращение большеберцовой кости по наружной и задней поверхности с дефектом на протяжении 5 см по длине и более 2/3 диаметра диафиза по ширине. Несмотря на наличие частичного сращения в зоне перелома, учитывая величину дефекта большеберцовой кости, конечность не являлась опороспособной из-за высокой вероятности развития патологического перелома. После предоперационной подготовки больной наложен аппарат внешней фиксации из двух опор для стабилизации большеберцовой кости. Затем по передневнутренней поверхности верхней трети голени выполнили дугообразный доступ к зоне дефекта длиной 6 см, послойно обнажили область дефекта большеберцовой кости. При осуществлении ревизии выявлен краевой дефект размером 50х20х30 мм. После освобождения области дефекта от рубцовых тканей произвели вскрытие костномозговых каналов путем рассверливания посредством развертки диаметром 9 мм и резецировали

Рис. 4. Рентгенограммы правой голени больной Х. на момент поступления в клинику и после замещения дефекта большеберцовой кости со стабилизацией перелома в аппарате внешней фиксации концы отломков в пределах здоровых тканей. Выполнили пломбировку костномозговых каналов отломков большеберцовой кости гемостатической губкой. Область дефекта заполнили гранулами костно-пластического материала. Поверх костно-пластического материала уложили гемостатическую губку, края которой заправили поднадкостнично. Рану ушили послойно. Через 3 месяца после оперативного вмешательства рентгенологически отмечали частичную перестройку костно-пластического материала в области замещенного дефекта, утолщение кортикального слоя кости в области сращения перелома. Аппарат внешней фиксации демонтирован через 5 месяцев после операции. Через 2 года после оперативного лечения на контрольных рентгенограммах отмечали полное восстановление анатомического образа большеберцовой кости, костно-пластический материал практически полностью трансформировался и имел вид склерозированного кортикального слоя кости (рис. 5).

Обсуждение . Разработанная технология пластики краевых дефектов большеберцовой кости в условиях внешней фиксации отломков позволяет максимально использовать основные положительные качества композитных костно-пластических гранулированных материалов, а именно выполнить замещение дефекта костного вещества без забора аутокости, что уменьшает травматичность и продолжительность оперативного вмешательства. Герметизация области дефекта путем пломбировки костномозговых каналов и укладка поверх костно-пластического материала гемостатической губки позволяет предотвратить его проникновение в костномозговую полость и в окружающие мягкие ткани. Оригинальная технология обеспечивает надежную

Рис. 5. Рентгенограммы правой голени больной Х. через 3 и 24 месяца после замещения дефекта большеберцовой кости фиксацию аллотрансплантатов и максимально плотное заполнение области дефекта, что формирует оптимальные условия для перестройки костно-пластического материала и уменьшает сроки восстановления анатомического образа кости.

Внешняя фиксация большеберцовой кости при лечении краевых дефектов диафиза обладает несколькими весомыми преимуществами по сравнению с погружными конструкциями. Прежде всего, аппарат внешней фиксации уменьшает травматичность операции и обеспечивает полноценную нагрузку и раннюю функциональную реабилитацию оперированной конечности. Отсутствие погружной конструкции в зоне дефекта, исключающее контакт между внутренним фиксатором и костно-пластическим материалом, позволяет восстановить анатомический образ кости и уменьшить риски возникновения воспалительных осложнений.

Заключение. Применение гранулированных композитных костно-пластических материалов для пластики краевых дефектов большеберцовой кости в условиях внешней фиксации отломков позволяет осуществить анатомическую реконструкцию кости, снизив травматичность хирургического вмешательства за счет отсутствия необходимости забора аутотканей из других зон.

Список литературы Лечение краевых дефектов большеберцовой кости в условиях внешней фиксации отломков

- Норкин И. А., Киреев С. H., Морозов В. П. и др. Современные методы лечения повреждений опорно-двигательного аппарата: метод, пособие для преподавателей. Саратов: 000 «Рекламный Саратов», 2012; 75 с.

- Борзунов Д. Ю. Реабилитация с псевдоартрозами и костными дефектами методом чрескостного остеосинтеза по ГА. Илизарову. В кн.: Повреждения при дорожно-транспортных происшествиях и их последствия: нерешенные вопросы, ошибки и осложнения: сб. тез. II Моск. междунар. конгр. травматол. и ортопедов. М., 2011; с. 82-83

- Варганов E.B. Результаты применения гидроксиапатитных соединений при замещении пострезекционных дефектов костей опухолевой этиологии. В кн.: Применение искусственных кал ьцие во-фосфатных биоматериалов в травматологии и ортопедии: сб. работ Всерос. науч.-практ конф. М., 2010; с. 14

- Лекишвили M.B., Васильев М.Г. Костно-пластические материалы для травматологии и ортопедии: настоящее и перспективы. В кн.: Сб. тез. IX съезда травматол.-ортопедов России: вЗт Саратов: Типография ТИСАР, 2010; т. Ill, с. 1115

- Барабаш А. П., Каплунов А. Г, Барабаш Ю.А., Норкин И.А. Ложные суставы длинных костей (технологии лечения, исходы). Саратов: Изд-во Сарат гос. мед. ун-та, 2010; 130 с.

- Барабаш А. П., Норкин И. А., Барабаш Ю.А. и др. Способ лечения длительно срастающихся переломов и ложных суставов длинных костей: патент RU 2375006 С1. Опубл. 10.12.2009. Бюл. №34

- Гражданов К.А., Русанов А.Г. Способ пластики дефектов длинных трубчатых костей: патент RU 2463012 С1. Опубл. 10.10.12. Бюл. №28

- Миронов С. П., Маттис Э. Р., Троценко В. В. Стандар тизированная оценка исходов переломов костей опорно-двигательного аппарата и их последствий (СОИ-1). В кн.: Стандартизированные исследования в травматологии и ортопедии, 2008; с. 24-26

- Стрелков P. Б. Таблицы Стрелкова и экспресс-метод статистики. М.: ПАИМС, 1999; 50 с.

- Барабаш А. П., Иванов B.M., Русанов А. Г., Морозов В. П. Управляемый чрескостный остеосинтез диафизарных переломов костей голени. Сибирский медицинский журнал 2006: 5 (63): 30-33

- Барабаш А. П., Норкин И.A., Барабаш Ю.А. Атлас идеального остеосинтеза диафизарных переломов костей голени: учеб. пособие. Саратов, 2009; 62 с.