Лечение недержания мочи при напряжении у женщин Er : YAG-лазером: некоторые биохимические показатели метаболизма соединительной ткани

Автор: Безменко А.А., Элькин Г.И., Шмидт А.А., Коваль А.А., Сибирев С.А., Молчанов О.Л., Протощак В.В.

Журнал: Экспериментальная и клиническая урология @ecuro

Рубрика: Урогинекология

Статья в выпуске: 3, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены результаты изменения биохимических показателей метаболизма соединительной ткани (оксипролина и оксилизина) в стенках влагалища при воздействии на них Er:YAGлазером (технологии IntimaLase и IncontiLase) в протоколе лечения женщин с недержанием мочи при напряжении (НМПН). Проведено обследование и лечение 77 пациенток с НМПН легкой и средней степени тяжести в возрасте от 23 до 76 лет (средний возраст 49,8±11,6 лет), из них у 58 пациенток выявлен I тип, у 19 - II тип НМПН (J.G. Blaivas, E.J. McGuire, 1988). Процедура лечения заключалась в последовательном выполнении кругового облучения каждых 5 мм влагалища четырьмя импульсами SMOOTH в количестве трех проходов (IntimaLase) и облучения каждых 5 мм передней стенки влагалища в шахматном порядке (IncontiLase). Курс лечения состоял из двух процедур с интервалом 21 день. Для оценки состояния коллагена соединительной ткани 26 пациенткам до и после лечения (всего 52 образца) была выполнена пункционная биопсия задней и передней стенок влагалища в средней трети вне проекции крупных сосудов и нервов на глубину 1 см с последующим хроматографическим исследованием полученного материала. При хроматографическом исследовании 52 биоптатов стенки влагалища содержание свободных оксипролина и оксилизина до лечения составило 8,4±0,4 мкмоль/г ткани и 5,4±0,3 мкмоль/г ткани, после лечения выявлено уменьшение их количества: 5,3±0,5 мкмоль/г ткани и 3,7±0,6 мкмоль/г ткани соответственно (различия статистически значимые, р

Недержание мочи при напряжении (стрессовое недержание мочи), консервативное лечение недержания мочи, eryag-лазер, тазовые дисфункции, оксилизин, оксипролин, коллаген

Короткий адрес: https://sciup.org/142187965

IDR: 142187965

Текст научной статьи Лечение недержания мочи при напряжении у женщин Er : YAG-лазером: некоторые биохимические показатели метаболизма соединительной ткани

The article presents the results of biochemical indices changes of connective tissue metabolism (oxyproline, oxylizine) in the vaginal walls in women with stress urinary incontinence after Er:YAGlaser treatment (technologies IntimaLase and IncontiLase). Conducted the examination and treatment of 77 patients with SUI light and medium gravity in age from 23 to 76 years (average age 49,8±11,6 years), of whom 58 patients identified I type, 19 - II type of SUI (J.G. Blaivas, E.J. McGuire, 1988). The procedure of treatment consisted of circular radiation each 5 mm of vagina with four SMOOTH pulses for three passes (IntimaLase) and exposure of each 5 mm front wall of the vagina in chessboard order (IncontiLase). The course of treatment consisted of two procedures with 21 days interval. To assess the state of connective tissue collagen 26 patients before and after treatment (52 samples) was performed needle biopsy of back and front vaginal walls in the middle third outside the projection of large vessels and nerves to a depth of 1 cm, with the subsequent chromatographic study of the received material. When chromatographic study of 52 vaginal wall samples, the content of free hydroxyproline and oxylizine before treatment was 8,4±0,4 mkmol/g of tissue and 5,4±0,3 mkmol/g of tissue after treatment revealed a decrease in their number: 5,3±0,5 mkmol/g of tissue and 3,7±0,6 mkmol/g of tissue respectively (the differences are statistically significant, p<0,05), which indicates a decline in the rate of collagen decay and evidence of its stabilization in the connective tissue. Marked biochemical changes (slow degradation of collagen) confirm the clinical efficacy of the method (the positive effect was obtained in 70,7% of patients with I type of UI and 47% with the II type of UI light and medium gravity).

А.А. Безменко, Г.И. Элькин, А.А. Шмидт, А.А. Коваль,

С.А. Сибирев, О.Л. Молчанов, В.В. Протощак

ФГБВУ высшего профессионального образования «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны РФ

2011 г. в литературе появились сообщения о применении энергии Er:YAG-лазера (2940 нм) в неаблационном тепловом режиме для лечения недержания мочи при напряжении (НМПН) у женщин [1,2,3].

Теоретическое обоснование такого метода лечения строится на мгновенной реакции сокращения коллагеновых волокон и стимуляции неоколлагеноге-неза. В доступной литературе, в силу новизны данного метода, описаны лишь единичные клинические исследования и отсутствуют экспериментальные данные о фактических изменениях в соединительной ткани, что послужило поводом для более детального изучения данного вида консервативной терапии НМПН.

В основе воздействия лазера лежат процессы альтерации с последующим воспалением асептического типа. Ответ тканей протекает однотипно, его интенсивность определяется местом воздействия, состоянием индивидуальной реактивности как на местном, так и на организменном уровне.

Первичная альтерация структур мягких тканей запускает последовательный каскад изменений микроциркуля-торного русла и стромальных элементов, который направлен на активацию регенерационно-репаративных процессов и реализуется через повышение сосудистой проницаемости и образование новых клеточно-мезенхимальных элементов. Это приводит к усилению размножения фибробластов и активации коллагенообразования [4,5].

Главными клеточными элементами репаративной стадии воспаления яв- ляются фибробласты и гладко-мышечные клетки сосудистой стенки. Эти клетки специализированы на синтезе коллагена и эластина, коллаген-ассоции-рованных белков и протеогликанов [6].

Основным неклеточным участником репарации является коллаген, его метаболизм проявляется в разнонаправленных процессах: синтезе нового коллагена и усилении деградации остатков старого межклеточного вещества. Отражением накопления коллагена в рубцовой ткани является преобладание синтеза коллагена над его элиминацией [7].

Патобиохимические процессы, которые нарушают всю систему соединительной ткани в целом, сопровождаются значительными изменениями в метаболизме коллагена, а также гликозаминогликанов. Наиболее объективными клиническими индикаторами метаболических изменений в соединительной ткани, которые обращают на себя внимание в последние годы, стали гидроксипролин, гидроксилизин, а также гликозаминогликаны, определяющие биомеханические и физиологические свойства соединительной ткани. Известно, что гидроксипролин и гидроксилизин находятся в организме только в составе фибриллярных белков соединительной ткани, главным образом, коллагена, поэтому очевидно, что гидроксипролин и гидроксилизин, обнаруженные в крови, моче и тканях больных имеют метаболическое отношение к этим белкам [8]. Изучение содержания фракций аминокислоты гидроксипролина необходимо для оценки глубины метаболических нарушений основного белка соединительной ткани – колла- гена, тяжести патологического процесса и наблюдения за динамикой процесса. Особое место среди метаболитов соединительной ткани занимают гликозаминогликаны, которые заполняют межклеточное пространство в структуре этой ткани [9]. Изменения активности таких ферментов, как коллагеназа, гиалуронидаза, принимающих участие в метаболизме коллагена и гликозаминогликанов, в настоящее время считаются наиболее чувствительными, специфичными и ранними индикаторами патологического процесса [10].

Для оценки интенсивности процесса распада коллагена используются биохимические методы, включающие определение белковосвязанного и свободного оксипролина, оксилизина, галактозилоксилизина, пиридинолина и дезоксипиридинолина, концевых про- и телопептидов в сыворотке крови и суточной моче. Увеличение количества связанных и, соответственно, снижение уровня свободных аминокислот может косвенно свидетельствовать об ускорении синтеза коллагена. Вместе с тем, применение вышеописанных методов (для определения скорости метаболизма соединительной ткани стенки влагалища) ограничено в использовании, так как показатели, определяемые в сыворотке крови и моче, не имеют типовой специфичности и зависят от ряда факторов, в частности, количества коллагена, содержащегося в употребляемой пище, функционального состояния почек пациента, уровня физической активности и т.д. [11].

С целью исключения погрешностей и обеспечения чистоты эксперимента было решено проводить исследование показателей метаболизма непосредственно в тканях, подвергшихся воздействию Er:YAG-лазера.

Цель исследования — оценка изменений биохимических показателей метаболизма соединительной ткани в стенках влагалища при воздействии на них Er:YAG лазером (технологии Inti-maLase и IncontiLase).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проведено обследование и лечение 77 пациенток с НМПН легкой и средней степени тяжести в возрасте от 23 до 76 лет (средний возраст 49,8±11,6 лет). Критерием исключения являлось наличие тяжелой степени НМПН. У 58 пациенток выявлен I тип, у 19 — II тип НМПН (по классификации Blaivas JG., McGuire EJ. [12]). Все больные дали информированное согласие на участие в исследовании.

Процедура лечения заключалась в последовательном выполнении кругового облучения каждых 5 мм влагалища четырьмя импульсами SMOOTH с размером пятна 7 мм, частотой 1,6 Гц и плотностью потока энергии 10 Дж/см2 с помощью полноформатной манипулы в количестве трех проходов (IntimaLase) и облучения каждых 5 мм передней стенки влагалища в шахматном порядке фракционной манипулой с теми же параметрами (IncontiLase), а также облучения преддверия влагалища. Курс лечения состоял из двух процедур с интервалом 21 день.

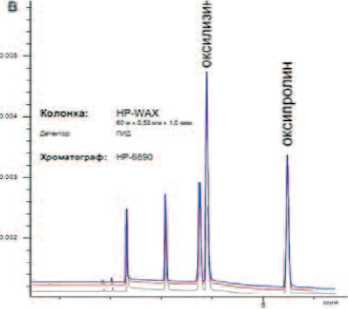

Для оценки состояния коллагена соединительной ткани до и после лечения была выполнена пункционная биопсия задней и передней стенок влагалища в средней трети вне проекции крупных сосудов и нервов на глубину 1 см с последующим исследованием полученного материала методом газо-жидкостной хроматографии для определения свободных оксипролина и оксилизина. Хроматографический метод исследования выбран вследствие того, что он выгодно отличается от рутинных клинико-биохимических методов высокой чувствительностью, специфичностью и воспроизводимостью.

Данное исследование может быть использовано при оценке деструкции и динамики восстановления коллагена соединительной ткани при различной патологии (остеопороз, кисты костной ткани, дисплазия соединительной ткани, недостаточность витамина С и др.) в сочетании с традиционными биохимическими исследованиями соединительной ткани (кальций, фосфор, щелочная фосфатаза, коллагеназа, гликозаминогликаны в сыворотке крови).

Хроматографическое исследование по определению оксипролина и оксилизина в тканях стенки влагалища выполнено 26 пациенткам до и после лечения, всего 52 образца. Пробоподго-товку проводили путем суспендирования исходного материала в 5 мл метанола с последующим добавлением 1 мл трифторуксусного ангидрида при нагревании до 500С в течение 10 минут по методу Weygand F., Csendes E. в модификации Григоренко А.В. и соавт. [13, 14]. Полученные метиловые эфиры N-фтораце-тилпроизводных аминокислот определяли методом газожидкостной хроматографии с использованием капиллярной хроматографической колонки HP-WAX (60мх0,53ммх1,0мкм) на газовом хроматографе HP-6890 с пламенно-ионизационным детектором при программировании температуры от 1000 до 1850С (4 град/мин).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты лечения прослежены в сроки наблюдения до семи месяцев. Эффект от лечения расценивался как положительный в случае полного отсутствия жалоб у пролеченных пациенток и как частично положительный при наличии единичных редких эпизодов инконти-ненции, не оказывавших по мнению самих пациенток влияния на качество жизни.

Общий положительный эффект (полный и частичный) достигнут у 70,7% пациенток с I типом недержания мочи при напряжении и у 47% – со II типом недержания мочи при напряжении легкой и средней степени тяжести. Полный положительный эффект (абсолютно «сухие» пациентки) достигнут у 67,2% пациенток с I типом НМПН и у 15,8% со II типом НМ при напряжении. При этом отмечено, что у пациенток репродуктивного возраста (n=34) эффект от лечения оказался выше и составил 86,6% у пациенток с I типом НМПН и 50% у пациенток со II типом НМПН. Напротив, у пациенток в пери- и постменопаузе (n=43) положительный эффект был ниже и составил 46,4% у пациенток с I типом НМПН и 6,6% у пациенток со II типом НМПН.

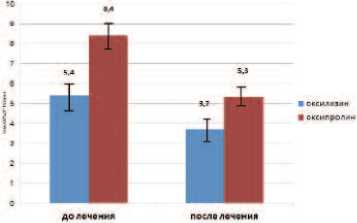

При хроматографическом исследовании 52 биоптатов стенки влагалища содержание свободных оксипролина и оксилизина до лечения составило 8,4± 0,4 мкмоль/г ткани и 5,4±0,3 мкмоль/г □ ткани, после лечения выявлено уменьшение их количества: 5,3±0,5 мкмоль/г ткани и 3,7±0,6 мкмоль/г ткани соответственно (различия статистически значимые, р<0,05), что указывает на снижение скорости распада коллагена и свидетельствует о его стабилизации в соединительной ткани (рис.1).

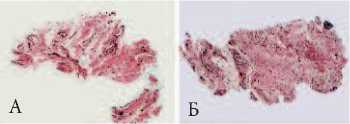

Полученные данные биохимического (хроматографического) исследования являются отражением изменений, зафиксированных после лечения при гистологическом исследовании биопта-тов стенок влагалища. Морфологическая картина во всех случаях после лечения отличалась увеличением количества и активности фибробластов, повышением плотности соединительной ткани, высокой эозинофильностью основного вещества соединительной ткани как проявлением изменения химизма фибробластов при формирова-

Рис.1. Результаты исследования оксиаминокислот в био-птате из стенки влагалища у пациентов до и после лечения

I – до лечения I – внутренний стандарт I – после лечения

нии рубца. В части препаратов отмечено появление сосудистых «почек» как этап неоангиогенеза в ответ на альтерацию тканей в месте воздействия Er:YAG лазером (рис. 2).

Рис. 2. Морфологическая картина биоптатов стенки влагалища пациентки К., 52 лет, до (А) и после (Б) лечения Er:YAG-лазером. Отмечается увеличение количества и активности фибробластов, повышение плотности соединительной ткани и неоангиогенез. Гематоксилин/эозин, увеличение 10x10

Таким образом, зафиксированные биохимические изменения в совокупности с гистологическими данными объясняют клиническую эффективность метода лечения НМПН у женщин с помощью Er:YAG лазера (технологии Inti-maLase и IncontiLase). □

Резюме:

Список литературы Лечение недержания мочи при напряжении у женщин Er : YAG-лазером: некоторые биохимические показатели метаболизма соединительной ткани

- Jorge E, Gaviria P Jose A, Lanz L. Laser vaginal tightening (LVT) -evaluation of a novel noninvasive laser treatment for vaginal relaxation syndrome.//J Laser Health Academy. 2012. N 1. Р.32-39.

- Fistonic I, Findri-Gustek S, Fistonic N. Minimaly invasive laser procedure for early stages of stress urinary incontinence (SUI).//J Laser and Health Academy. 2012. N 1. Р.67-74.

- Visintin Z, Rivera M, Fistonic I, Saracoglu F. Novel minimally invasive VSP Er:YAG laser treatments in gynecology.//J Laser and Health Academy. 2012. N 1. Р.46-58.

- Пальцев М.А., Иванов A.A. Межклеточные взаимодействия. М.: Медицина; 1995. 234 с.

- Струков А.И., Серов В.В. Патологическая анатомия: учебник. М.: Медицина; 1995.

- Воспаление: руководство для врачей. . М.: Медицина; 1995. 640 c.

- Гистология: учебник. . М.: Медицина; 2001. 744 с.

- Кадурина Т.И., Горбунова В.Н. Дисплазия соединительной ткани. Руководство для врачей. СПб: Элби; 2009. 722 с.

- Корж И.В. Биохимические маркеры метаболизма соединительно ткани у больных остеоартрозом с артериальной гипертензией и ожирением//Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Медицина. Фармация. 2013. Т. 22. №11. С. 9-13.

- Омельяненко Н.П., Слуцкий Л.И. Соединительная ткань (гистофизиология и биохимия). М.: Известия, 2009. Т1. С. 112-128.

- Эверт Л.С., Бороздун С.В., Боброва Е.И., Паничева Е.С., Кузнецов В.С., Качин С.В. Диагностика дисплазии соединительной ткани с использованием биомаркеров.//Журнал Сибирского федерального университета. Химия. 2009. N 2. С. 385-390.

- Blaivas J.G., Ollson C.A. Stress incontinence: classification and surgical approach//J. Urol. 1988. V139. P.727.

- Григоренко А.В., Митрофанов Р.Ю., Севодин В.П. Синтез n-ацильных производных dj-лизина.//Ползуновский вестник. 2010. N 3. С 58-61.

- Weygand F., Csendes E. N-Trifluoracetyl-aminosauren.//Angew Chem. 1952. N 64. Р. 136.