Лечение пациента с острым герпесассоциированным некрозом сетчатки

Автор: Чупров А.Д., Фирсов А.С., Баринов Д.А.

Журнал: Клиническая практика @clinpractice

Рубрика: Клинические случаи

Статья в выпуске: 3 т.16, 2025 года.

Бесплатный доступ

Обоснование. Острый некроз сетчатки (острый ретинальный некроз) является серьёзным увеальным синдромом вирусного происхождения, который проявляется воспалительной реакцией в стекловидном теле и передней камере глаза, а также быстро прогрессирующим периферическим некротическим ретинитом и окклюзивным васкулитом. Это состояние осложняется отслойкой сетчатки в 65–75% случаев, что может привести к полной потере зрения. Прогноз для пациентов с острым ретинальным некрозом в целом неблагоприятный: при поздней диагностике и недостаточном лечении существует риск необратимой слепоты, а в 60% случаев наблюдается снижение зрительных функций ниже 0,1. Описание клинического случая. Пациентка М., 57 лет, в 2023 году обратилась с жалобами на снижение зрения, светобоязнь на правом глазу через 2 месяца после перенесённой острой респираторной вирусной инфекции. Данные осмотра правого глаза (OD): максимально корригированная острота зрения 0,2, внутриглазное давление 29 мм рт.ст., переднезадний размер 23,06 мм; по данным биомикроскопии — перикорнеальная инъекция конъюнктивы, разнокалиберные преципитаты белого цвета по всему эндотелию роговицы. Через 3 недели после первичного обращения у пациентки произошла отслойка сетчатки со снижением остроты зрения до светоощущения с правильной светопроекцией. После проведённого консервативного и оперативного офтальмологического лечения, в том числе лечения, назначенного инфекционистом, в течение 2024 года и по настоящее время при периодических контрольных осмотрах показатели максимально корригированной остроты зрения OD у пациентки составляют 0,1–0,2. Внутриглазное давление 15–16 мм рт.ст., переднезадний размер в 2025 году — 21,63 мм. Поле зрения изменилось незначительно, без явной отрицательной динамики. Офтальмоскопически и по данным оптической когерентной томографии сохраняются кистозный интраретинальный отёк, тангенциально-тракционный синдром, преретинальная мембрана на правом глазу без отрицательной динамики; сетчатка прилежит во всех меридианах. Заключение. Данный случай подчёркивает важность комплексного и мультидисциплинарного подхода к диагностике и лечению офтальмологических заболеваний, вызванных вирусными инфекциями.

Острый некроз сетчатки, герпесвирусные инфекции, увеиты, микроинвазивная витрэктомия, клинический случай

Короткий адрес: https://sciup.org/143184987

IDR: 143184987 | DOI: 10.17816/clinpract688478

Текст научной статьи Лечение пациента с острым герпесассоциированным некрозом сетчатки

BACKGROUND: Acute retinal necrosis is a serious uveal syndrome of viral origin, which manifests with inflammatory reaction in the vitreous body and in the anterior chamber of the eye, along with the rapidly progressing peripheral necrotic retinitis and occlusive vasculitis. This condition is complicated by retinal detachment in 65–75% of the cases, which may lead to the complete loss of vision. The prognosis for the patients with acute retinal necrosis is generally unfavorable: in case of late diagnostics and insufficient treatment, there is a risk of irreversible blindness, while in 60% of the cases, a decrease in the visual functions below 0.1 is observed. CLINICAL CASE DESCRIPTION: The female patient М., aged 57 years, in 2023 was admitted with the complaints of decreased vision acuity and photophobia in her right eye developing 2 months after a previous episode of acute respiratory viral infection. Physical examination data for the right eye (OD): best corrected visual acuity 0.2, intraocular pressure 29 mm.Hg., the anterior-posterior size is 23.06 mm; according to the biomicroscopy data — pericorneal injection of the conjunctiva and variously sized white-colored precipitates along the whole corneal endothelium. 3 weeks after the initial treatment, the patient had retinal detachment with a decrease in visual acuity to light perception with proper light projection. After the conducted conservative and surgical ophthalmological treatment, including the treatment prescribed by the Infectious Disease Physician, from the beginning of 2024 and to the present day, the periodical control examinations reveal the best corrected visual acuity of 0.1–0.2 in the right eye (OD) of the patient. The intraocular pressure is 15–16 mm.Hg, the anterior-posterior size in 2025 became equal to 21.63 mm. The field of vision has changed insignificantly, without any clear negative changes. Ophthalmoscopically and according to the data from the optical coherence tomography, there is a persisting cystous intraretinal edema, tangential-traction syndrome and pre-retinal membrane in the right eye with no negative changes; the retina is attached in all the meridians. CONCLUSION: This case underlines the importance of the combined and multidisciplinary approach to the diagnostics and treatment of ophthalmological diseases caused by viral infections.

Submitted 30.07.2025 Accepted 29.08.2025 Published online 13.09.2025

Острый некроз сетчатки является социальнозначимой проблемой, так как относится к серьёзным воспалительным заболеваниям заднего сегмента глаза, характеризующимся высокими показателями инвалидизации пациентов. Частота возникновения ОНС варьирует от 2% до 7% среди всех случаев увеита [6]. На территории Российской Федерации среди больных с тяжёлыми увеитами, получающих лечение в условиях офтальмологического стационара, ОНС встречается в 8,9% случаев [7].

По данным научной литературы, ОНС чаще наблюдается у людей без серьёзных соматических заболеваний, реже встречается у тех, кто страдает иммунодепрессивными заболеваниями или проходит иммуносупрессивную терапию. Это заболе- вание может возникать в любом возрасте и чаще встречается у лиц мужского пола [8].

Диагноз ОНС устанавливается на основе результатов обследования в соответствии с критериями, разработанными Американским обществом специалистов по увеитам в 1994 году. Стандартные критерии включают наличие очагов ретинального некроза на периферии сетчатки, быстрое прогрессирование заболевания при отсутствии противовирусной терапии с концентрическим распространением по окружности сетчатки к центральной области, а также развитие окклюзивной васкулопатии и выраженной воспалительной реакции в стекловидном теле [9, 10]. ОНС характеризуется острым односторонним те-

kV ГА

чением, в то время как двусторонний вариант наблюдается в 8,7–33% случаев [11, 12]. При этом не обязательно поражаются оба глаза одновременно: как правило, признаки заболевания второго глазного яблока проявлялись в течение 12–14 недель с момента выявления болезни, однако в 3,4% и 13,6% случаев это происходило через 2 и 4 года наблюдения соответственно [11, 13].

Прогноз для ОНС в целом неблагоприятный: при поздней диагностике и недостаточном лечении слепота развивается в 64% случаев, а острота зрения снижается до уровня менее 0,1 в 60% случаев. ОНС может осложняться отслойкой сетчатки в 65–75% случаев, ишемической нейропатией зрительного нерва, окклюзией центральной вены сетчатки и гемофтальмом, а также признаками ретинальной атрофии, частичной атрофии зрительного нерва и пролиферативной витреорети-нопатии [14–16].

Лечение острого некроза сетчатки включает в себя интенсивную терапию, направленную на борьбу с вирусами, воспалением и на укрепление иммунной системы, а также использование ан-тиагрегантов и антикоагулянтов [6, 17]. В случае появления периферических разрывов сетчатки выполняется лазерная коагуляция [6]. Хирургические методы лечения осложнений ОНС, таких как отслойка сетчатки и фиброз стекловидного тела, включают витрэктомию [10, 18, 19].

После перенесённого ОНС пациенту необходимо динамическое наблюдение, позволяющее своевременно выявить патологические изменения, требующие неотложного лечения.

В статье проведена оценка эффективности проведённого лечения у пациента с острым некрозом сетчатки, возникшим после перенесённой острой респираторной вирусной инфекции и обострения герпетической инфекции.

ОПИСАНИЕ СЛУЧАЯ

О пациенте

Пациентка М., 57 лет, в 2023 году обратилась в Оренбургский филиал ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр «Межотраслевой научно-технический комплекс “Микрохирургия глаза” имени академика С.Н. Фёдорова» Минздрава России (ФГАУ НМИЦ МНТК Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова Минздрава России) с жалобами на снижение зрения, светобоязнь на правом глазу через 2 месяца после перенесённой острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).

Анамнез заболевания. Пациентка перенесла ОРВИ в течение недели, после которой отмечала обострение герпетической инфекции, а также развитие иридоциклита на правом глазу. Специфического лечения ОРВИ и герпетической инфекции не получала. По поводу иридоциклита правого глаза получала инстилляции антибиотиков, противовирусных средств, нестероидных противовоспалительных препаратов, субконъюнктивально инъекции дексаметазона. На фоне лечения явной положительной динамики не отмечалось и через 2 месяца после ОРВИ пациентка отметила резкое ухудшение зрения в правом глазу. Для уточнения диагноза направлена в Оренбургский филиал ФГАУ НМИЦ МНТК Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова Минздрава России.

Из сопутствующих заболеваний отмечает хронический вирусный гепатит С, хроническую герпесвирусную инфекцию.

Офтальмологический анамнез не отягощён.

Результаты физикального, лабораторного и инструментального исследования

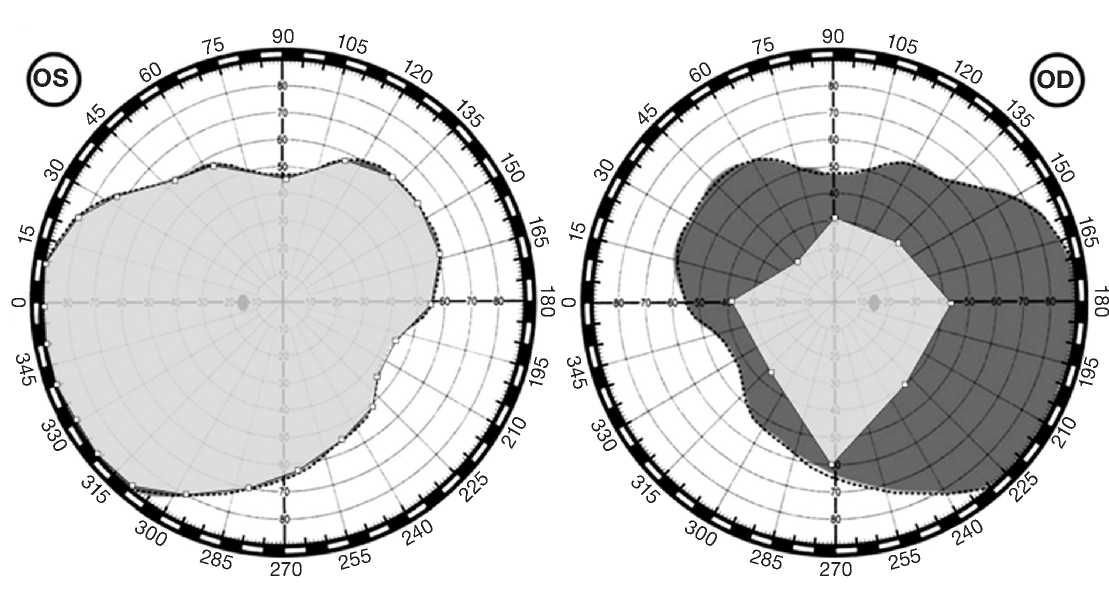

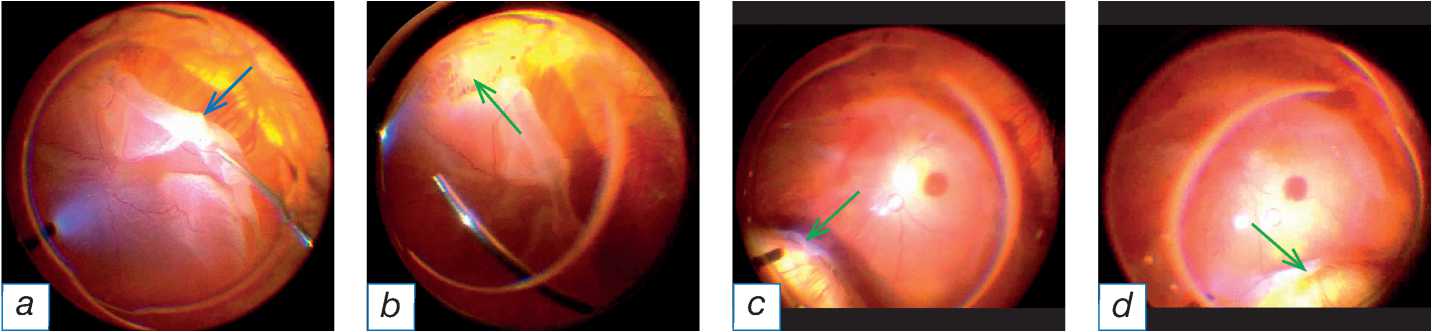

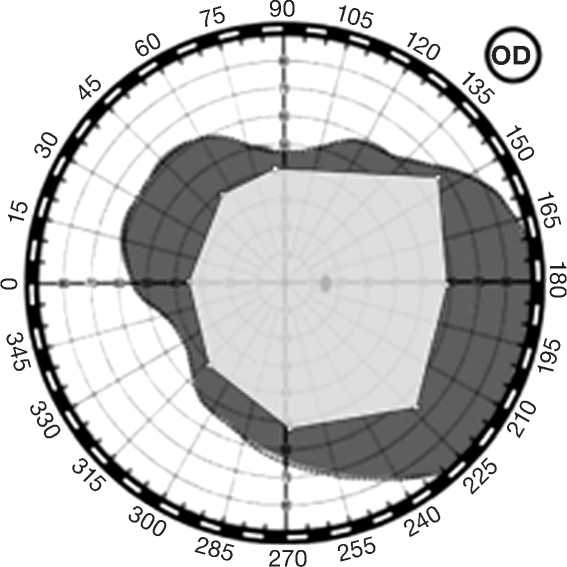

При осмотре максимально корригированная острота зрения (МКОЗ) в правом глазу (oculus dexter, OD) составляет 0,2, в левом (oculus sinister, OS) — 0,9–1,0; показатели пневмотонометрии — 29 и 23 мм рт.ст.; переднезадний размер глаз по данным оптической биометрии — 23,06 мм и 22,9 мм соответственно. Данные кинетической сферопериметрии представлены на рис. 1.

По данным биомикроскопии, передний и задний отрезок левого глаза без патологии. На правом глазу — перикорнеальная инъекция конъюнктивы, разнокалиберные преципитаты белого цвета по всему эндотелию роговицы.

Осмотр глазного дна (офтальмоскопия): в стекловидном теле правого глаза взвесь фибрина, организовавшейся крови; сетчатка осмотру недоступна.

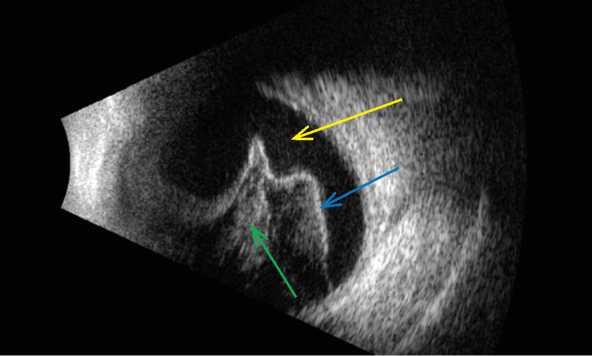

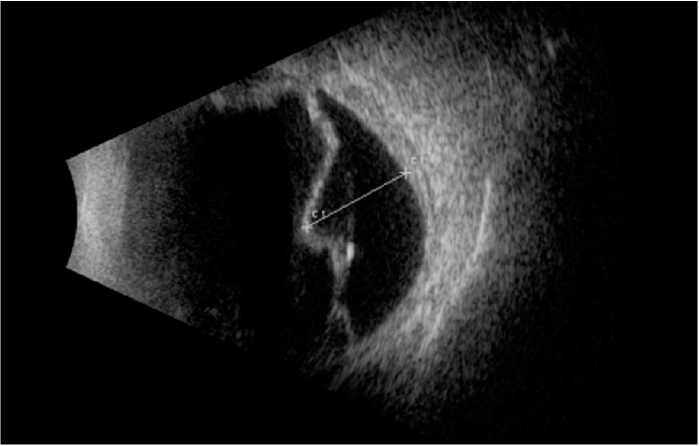

Ультразвуковое исследование с помощью офтальмологического диагностического сканера Quantel Medical Aviso V:5.0.0 (Франция): в стекловидном теле правого глаза определяются множественные включения в виде глыбок, хлопьев, тяжей, шварт, ретровитреальные помутнения различной эхогенности, нефиксированная задняя отслойка стекловидного тела (рис. 2).

Предварительный диагноз

Помутнение стекловидного тела, витреит, последствия перенесённого иридоциклита правого глаза.

Рис. 2. Ультразвуковое исследование правого глаза: выявляются множественные включения в виде глыбок, хлопьев (жёлтая стрелка), тяжей, шварт различной эхогенности (зелёная стрелка), нефиксированная задняя отслойка стекловидного тела (синяя стрелка).

иническая

эактика

Том 16 № 3

Рис. 1. Кинетическая сферопериметрия при первичном осмотре: определяется сужение границ поля зрения на правом глазу (OD), больше в височных и носовых меридианах, левый глаз (OS) без патологии.

Рекомендовано эндовитреальное вмешательство.

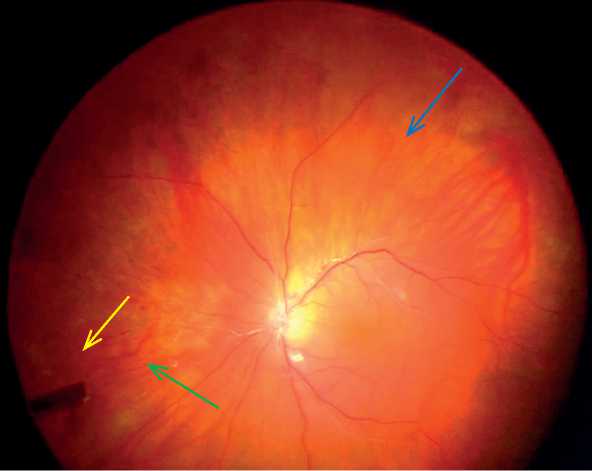

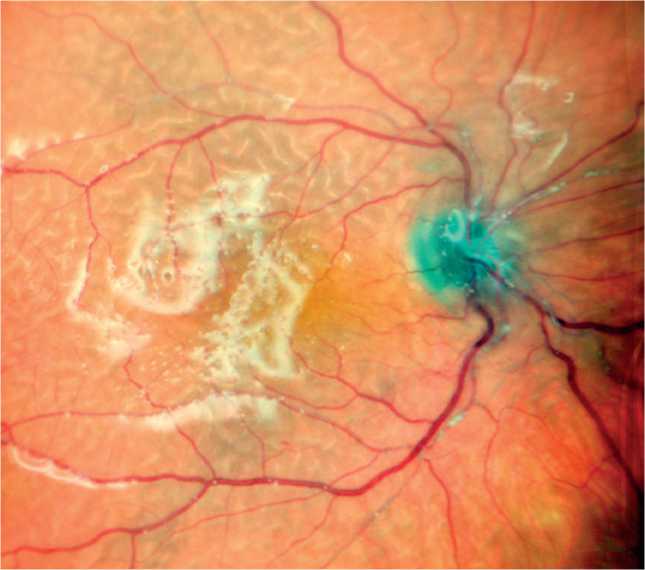

При выполнении микроинвазивной витрэктомии с эндолазеркоагуляцией сетчатки выявлены запус-тевание кровеносных сосудов в нижневисочной аркаде, кровоизлияния и микроаневризмы в носовых меридианах на ближней и средней периферии глазного дна, где и было проведено оперативное вмешательство (рис. 3).

На следующие сутки после операции с положительной динамикой пациентка выписана на амбулаторное лечение с рекомендацией пройти обследование у инфекциониста. При выписке МКОЗ правого глаза 0,75; пневмотонометрия 11 мм рт.ст.;

поле зрения, по данным кинетической сферопери-метрии, увеличилось (рис. 4).

Через 2 недели после операции пациентка снова обратилась в Оренбургский филиал ФГАУ НМИЦ МНТК Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова Минздрава России с жалобами на резкое ухудшение зрения в правом глазу, появление «занавески» перед ним. За этот период пациентка по месту жительства прошла обследование у инфекциониста

Рис. 3. Интраоперационная фотография глазного дна правого глаза: запустевание кровеносных сосудов в нижне-височной аркаде (синяя стрелка), кровоизлияния (жёлтая стрелка) и микроаневризмы (зелёная стрелка) в носовых меридианах на ближней и средней периферии глазного дна.

kT ГА

Рис. 4. Кинетическая сферопериметрия правого глаза в первые сутки после операции: отмечается значитель-

в нижне- и верхневнутренних квадрантах, а также в верхненаружном квадранте — периферический некроз сетчатки по зубчатой линии (рис. 5, b–d ).

Ультразвуковое исследование правого глаза: в витреальной полости сканируются множественные включения в виде глыбок нитей; определяется тотальная отслойка сетчатки во всех меридианах на ближней, средней, крайней периферии с отрывом сетчатки от зубчатой линии в меридиане 5–9 часов условного циферблата, высота отслойки до 8 мм, сетчатка подвижна (рис. 6).

Окончательный диагноз

Отслойка сетчатки с разрывом сетчатки, острый некроз сетчатки (предположительно, герпесассоци-ированный), авитрия, оперированный гемофтальм, начальная осложнённая катаракта правого глаза.

ное увеличение границ поля зрения правого глаза.

Лечение и обследовалась на наличие инфекций, вызываемых вирусами семейства Herpesviridae: выявлен повышенный титр антител к HSV-1, по поводу чего по назначению врача получала глюкокортикоиды (преднизолон) в высоких дозах.

По данным биомикроскопии, передний и задний отрезок левого глаза без патологии. На правом глазу — поверхностная инъекция конъюнктивы, начальные помутнения хрусталика. Осмотр глазного дна (офтальмоскопия): подвижный купол тотальной отслойки сетчатки с отрывом на 5–9 часах условного циферблата от зубчатой линии (рис. 5, a );

Выполнено эндовитреальное вмешательство (ретинотомия, мембранопилинг и тампонада пер-фторорганических соединений) с одномоментной факоэмульсификацией катаракты и имплантацией интраокулярной линзы на правом глазу с последующей (через 5 дней) заменой перфторорганических соединений силиконовым маслом (Densiron) и эндо-лазеркоагуляцией сетчатки.

Исход и результаты последующего наблюдения

При выписке МКОЗ правого глаза 0,3; пневмотонометрия 16 мм рт.ст.; поле зрения, по данным кинетической сферопериметрии, увеличилось (рис. 7).

Осмотр глазного дна (офтальмоскопия): в вит-реальной полости силиконовое масло; диск зрительного нерва бледноватый, монотонный; сетчатка прилежит, края ретинотомии адаптированы, коагуляты выражены.

Рис. 5. Интраоперационные (2 недели после хирургического вмешательства) фотографии заднего отрезка правого глаза: a — тотальная отслойка сетчатки с отрывом на 5–9 часов условного циферблата от зубчатой линии (синяя стрелка); периферический некроз сетчатки по зубчатой линии (зелёная стрелка): b — нижневнутренний квадрант; c — верхневнутренний квадрант; d — верхненаружный квадрант.

Рис. 6. Ультразвуковое исследование правого глаза через 2 недели после операции: определяется тотальная отслойка сетчатки во всех меридианах на ближней, средней, крайней периферии с отрывом сетчатки от зубчатой линии в меридиане 5–9 часов условного циферблата, высотой до 8 мм (отмечено отрезком), сетчатка подвижна.

Рис. 7. Кинетическая сферопериметрия правого глаза после повторного хирургического вмешательства: отмечается значительное увеличение поля зрения по сравнению с дооперационным (не определялось).

На контроле через 2,5 месяца после операции: МКОЗ правого глаза 0,35; пневмотонометрия 24 мм рт.ст.; поле зрения практически не изменено в сравнении с предыдущим обследованием; левый глаз без изменений.

Биомикроскопия правого глаза: поверхностная инъекция конъюнктивы; интраокулярная линза центрирована. Офтальмоскопически правый глаз: тампонада силиконовым маслом, силиконовое масло эмульгировано; диск зрительного нерва бледноватый, монотонный; сетчатка прилежит во всех меридианах; края ретинотомии адаптированы, коагуляты выражены.

Биомикроскопия и офтальмоскопия левого глаза без особенностей.

Принято решение о замене силиконового масла в связи с его эмульгацией.

При выписке МКОЗ правого глаза 0,02; пневмотонометрия 10 мм рт.ст.; поле зрения, по данным кинетической сферопериметрии, не изменилось.

Осмотр глазного дна (офтальмоскопия): в вит-реальной полости силиконовое масло; диск зрительного нерва бледноватый, монотонный; сетчатка прилежит, края ретинотомии адаптированы, коагуляты выражены.

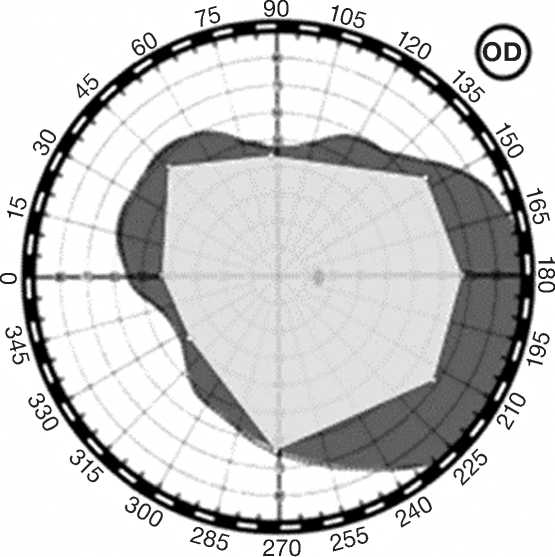

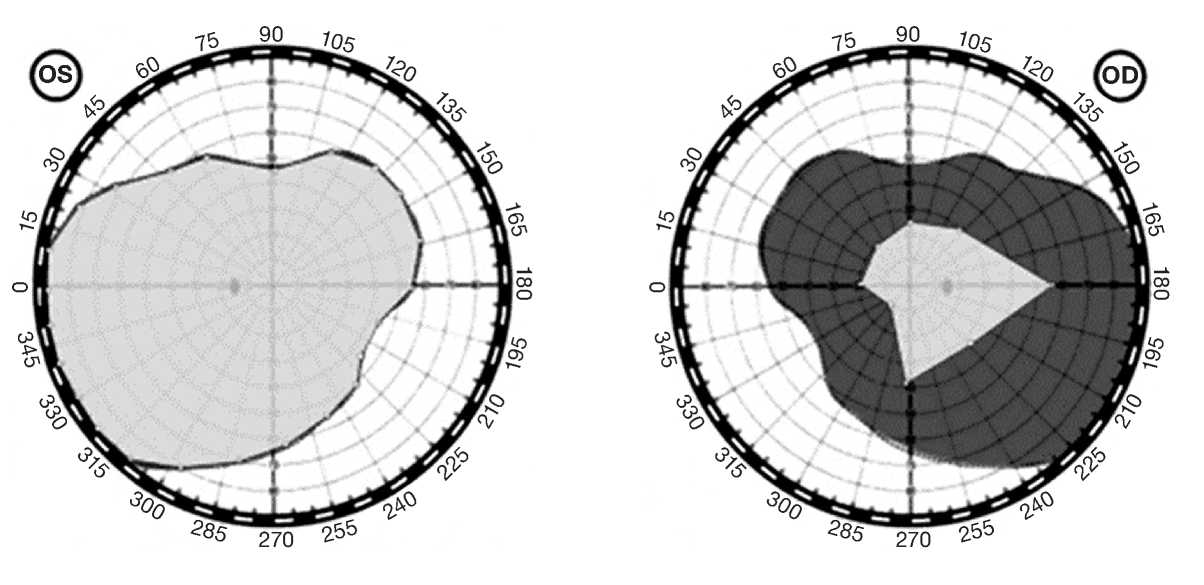

На контрольном приёме через 4 месяца после повторного эндовитреального вмешательства: МКОЗ правого глаза 0,05, левого глаза — 0,9; тонометрия по Маклакову (груз 10 г) 15 и 20 мм рт.ст. соответственно. По данным кинетической сферо-периметрии выявлено концентрическое сужение границ поля зрения правого глаза; левый глаз без изменений (рис. 8).

Биомикроскопия правого глаза: поверхностная инъекция конъюнктивы; интраокулярная линза центрирована. Офтальмоскопия правого глаза с помощью сканирующего лазерного офтальмоскопа Mirante (Япония): тампонада силиконовым маслом; диск зрительного нерва бледноватый, монотонный; в фовеа кистозный макулярный отёк; сетчатка прилежит во всех меридианах, края ретинотомии адаптированы, коагуляты выражены (рис. 9).

Биомикроскопия и офтальмоскопия левого глаза без особенностей.

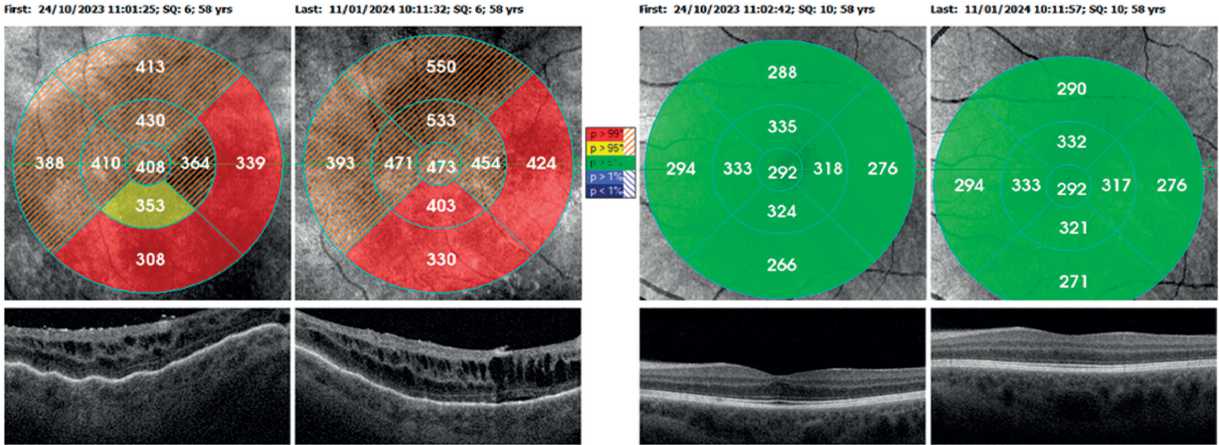

По данным оптической когерентной томографии (RTVue-100, Optovue, США) определялись грубое нарушение архитектоники сетчатки, кистозный ин-траретинальный отёк, тангенциально-тракционный синдром, преретинальная мембрана (рис. 10).

После проведённого консервативного и оперативного офтальмологического лечения, а также после лечения, назначенного инфекционистом, у пациентки в течение 2024 года и по настоящее время при периодических контрольных осмотрах МКОЗ правого глаза колеблется в пределах 0,1–0,2, внутриглазное давление по Маклакову (груз 10 г) составляет 15–16 мм рт.ст.; переднезадний размер правого глаза, по данным оптической биометрии, в 2025 году составил 21,63 мм. Поле зрения правого глаза незначительно изменялось без явной отрицательной динамики. Офтальмоскопически и по данным оптической когерентной томографии со-

^▼▲▼▲▼▲т FAW

OS

OD

Рис. 8. Кинетическая сферопериметрия на контрольном осмотре через 4 месяца: определяется концентрическое сужение границ поля зрения правого глаза (OD); левый глаз (OS) — без изменений.

Рис. 9. Фотография глазного дна правого глаза через 4 месяца: тампонада силиконовым маслом, диск зрительного нерва бледноватый, монотонный, в фовеа кистозный макулярный отёк, сетчатка прилежит во всех меридианах, края ретинотомии адаптированы, коагуляты выражены.

храняются кистозный интраретинальный отёк, тангенциально-тракционный синдром; преретиналь-ная мембрана на правом глазу без отрицательной динамики; сетчатка прилежит во всех меридианах. Левый глаз без патологических изменений.

Прогноз

Учитывая характер повреждения сетчатки, прогноз по зрению неблагоприятный. Пациентка про- должает наблюдаться и получать лечение у инфекциониста, иммунолога в динамике.

ОБСУЖДЕНИЕ

Данный случай иллюстрирует сложность клинической картины и ведения пациентов с ОНС, вызванным герпесвирусными инфекциями, с акцентом необходимость комплексного подхода к диагностике и лечению этого заболевания. Следует подчеркнуть, что вирусы семейства Herpesviridae способны вызывать серьёзную глазную патологию, включая витреит и острый некроз сетчатки, который может привести к её отслойке. В рассмотренном клиническом случае, несмотря на адекватное лечение, заболевание продолжало прогрессировать, что подчёркивает необходимость более активного подхода к лечению и важность тщательного мониторинга состояния глаз у пациентов с такими осложнениями.

Результаты исследования указывают на то, что даже после хирургического вмешательства восстановление зрения может быть недостаточным, что требует дальнейших исследований и, возможно, внедрения новых методов лечения. Требуются также разработка мероприятий для своевременной диагностики ОНС у пациентов с герпесвирусными инфекциями, а также проведение дополнительных исследований с целью выявления оптимальных стратегий лечения и профилактики офтальмологических осложнений у таких пациентов для улучшения прогноза заболевания и качества их жизни.

иническая on 25 эакти Kcb Том 16 №3

Retina Cube Trend Analysis

OD Large Oct OD

OS OS Large Oct Large Oct

6.4 x 6.4 Scan Size (mm)

Рис. 10. Оптическая когерентная томография: выявляется грубое нарушение архитектоники сетчатки, кистозный интраретинальный отёк, тангенциально-тракционный синдром, преретинальная мембрана правого глаза (OD); левый глаз (OS) — без патологии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленный случай пациентки с острым некрозом сетчатки, возникшим после ОРВИ и обострения герпесвирусной инфекции, подчёркивает важность ранней диагностики и комплексного лечения вирусных инфекций, а также необходимость мультидисциплинарного подхода в лечении подобных заболеваний. Несмотря на проведённые терапевтические и хирургические мероприятия, полного восстановления зрительных функций у нашей пациентки не произошло, в связи с чем требуются дальнейшие исследования по вопросам улучшения методов ранней диагностики, лечения и профилактики рецидивов, обусловливающих положительные клинические исходы у пациентов с офтальмологическими осложнениями, вызванными вирусными инфекциями.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вклад авторов. А.Д. Чупров — концепция и дизайн исследования; А.С. Фирсов — хирургическое лечение и обследование пациента; Д.А. Баринов — обработка результатов исследования, написание текста статьи. Все авторы одобрили рукопись (версию для публикации), а также согласились нести ответственность за все аспекты работы, гарантируя надлежащее рассмотрение и решение вопросов, связанных с точностью и добросовестностью любой её части.

Согласие на публикацию. Авторы получили письменное информированное добровольное согласие пациента на публикацию персональных данных, в том числе фотографий (с закрытием лица), в научном журнале, включая его электронную версию (дата подписания 09.03.2023). Объём публикуемых данных с пациентом согласован.

Источники финансирования. Статья подготовлена и опубликована без привлечения внешнего финансирования.

Раскрытие интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, связанного с данной публикацией.

Оригинальность. При создании настоящей работы авторы не использовали ранее опубликованные сведения (текст, иллюстрации, данные).

Доступ к данным. Редакционная политика в отношении совместного использования данных к настоящей работе неприменима.

Генеративный искусственный интеллект. При создании настоящей статьи технологии генеративного искусственного интеллекта не использовали.

ADDITIONAL INFORMATION

Author contributions: A.D. Chuprov , concept and design of the study; A.S. Firsov , surgical treatment and examination of the patient; D.A. Barinov , processing of the study results, writing the text of the article. Thereby, all authors provided approval of the version to be published and agree to be accountable for all aspects of the work in ensuring that questions related to the accuracy or integrity of any part of the work are appropriately investigated and resolved.

Consent for publication: The authors received written informed voluntary consent from the patient to publish personal data, including photographs (with the face covered), in a scientific journal, including its electronic version (signed on 2023 Mar 09). The volume of published data was agreed upon with the patient.

Funding sources: The article was prepared without attracting external funding.

Disclosure of interests: The authors declare no conflict of interests.

Statement of originality: The authors did not utilize previously published information (text, illustrations, data) in creating this article.

Data availability statement: The editorial policy regarding data sharing does not apply to this work.

Generative AI: Generative AI technologies were not used for this article creation.