Лечение последствий осколочного ранения локтевого сустава

Автор: Грицюк А.А., Жидиляев А.В., Зудилин А.В., Сметанин С.М.

Журнал: Кафедра травматологии и ортопедии @jkto

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 3 (7), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье описан клинический случай лечения последствий осколочного ранения локтевого сустава с применением мегапротеза

Ранение локтевого сустава, протезирование

Короткий адрес: https://sciup.org/142211351

IDR: 142211351 | УДК: 616.71-001.59

Текст научной статьи Лечение последствий осколочного ранения локтевого сустава

Актуальной проблемой в современной травматологии и ортопедии является лечение пациентов с обширными разрушениями костных структур суставов. При наличии множества мелких фрагментов локтевого сустава применение остеосинтеза с анатомичным восстановлением суставных поверхностей не всегда возможно выполнить. При обширных дефектах костных тканей применение артродеза в свою очередь ведет к значительному снижению уровню жизни пациента. Одним из оптимальных вариантов лечения на современном этапе возможно путем применения модульного эндопротеза.

Представляем вашему вниманию случай лечения взрывного неогнестрельного осколочного, проникающего ранения правого локтевого сустава. Пациент Б. в результате травмы получил многооскольчатые внутрисуставные переломы правой плечевой, лучевой и локтевой костей. По месту жительства была выполнена первичная хирургическая обработка с удалением костных отломков. Послеоперационная рана зажила первичным натяжением, кожные швы сняты на 14 сутки после операции. В результате проведенного лечения, функция конечности значительно пострадала, образовался «болтающийся» сустав (рис. 1) в виду обширных костных дефектов суставных концов лучевой, локтевой и плечевой костей (рис. 2, 3). При этом повреждений нервов и магистральных сосудов не выявлено.

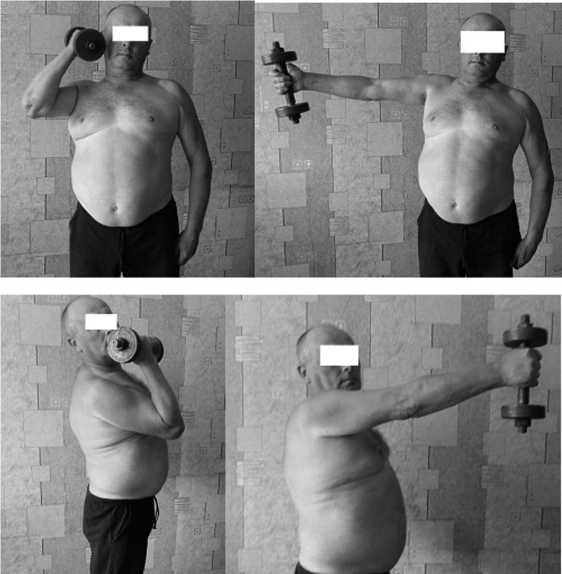

Рис.1. Внешний вид больного Б. и функция локтевого сустава

Больной Б. госпитализирован Городскую клиническую больницу № 71 им. М.Е. Жадкевича. После подготовки пациента к оперативному вмешательству, под эндотрахеальным наркозом выполнено оперативное вмешательство. Задним линейным до- ступом длиной около 20 см., с техническими трудностями выделены костные отломки плечевой, лучевой и локтевой костей, трудности заключались в выраженности рубцового процесса и идентификации костных структур (рис.4).

Рис.2. Рентгенограммы больного Б. и перед операцией

Рис.3. Компьютерная томография и реконструкция больного Б. перед операцией

Больной Б. госпитализирован Городскую клиническую больницу № 71 им. М.Е. Жадкевича. После подготовки пациента к оперативному вмешательству, под эндотрахеальным наркозом выполнено оперативное вмешательство. Задним линейным доступом длиной около 20 см., с техническими трудностями выделены костные отломки плечевой, лучевой и локтевой костей, трудности заключались в выраженности рубцового процесса и идентификации костных структур (рис.4).

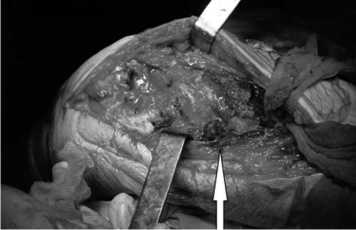

Рис. 4. Интраоперационная картина больного Б., выделение культи плечевой кости

В ране идентифицирован и выделен на протяжении локтевой нерв, взят на держалку и отведен в сторону (рис. 5).

Рис. 5. Интраоперационная картина больного Б., стрелка указывает на локтевой нерв

После экономного выделения всех костных фрагментов оставшихся от локтевого сустава, выделен свободно лежащий фрагмент локтевого отростка соединенный с неповрежденным сухожилием трехглавой мышцы плеча, которые отведены в сторону. Рашпилями вскрыт и разработан костномозговой канал локтевой кости (рис. 6).

Рис. 6. Интраоперационная картина больного Б., подготовка канала локтевой кости

При выделении и разработке костномозгового канала плечевой кости выявлена истонченная кость с длинными продольными трещинами (рис. 7). Поэтому выполнена мобилизация и резекция дистальной части плечевой кости на протяжении 5 см, в пределах здоровой кости.

После подготовки каналов плечевой и локтевой кости, измерен дефект плечевой кости, который составил 80 мм, к плечевой ножке присоединен удлиняющий модуль 80 мм, решено применить стандартный локтевой компонент, установлены примерочные компоненты, амплитуда движений удовлетворительная (рис. 8).

Рис. 7. Интраоперационная картина больного Б., подготовка канала плечевой кости

Рис. 8. Интраоперационная картина больного Б., сборка примерочного протеза

Выполнена окончательная установка протеза локтевого сустава с применением цемента (рис. 9).

Рис.9. Интраоперационная картина больного Б., имплантация окончательно протеза

Для более плотного прилегания мягких тканей к протезу и устранения образования полостей, применен реконструктивный чехол, который одет на протез и фиксирован множественными швами к окружающим тканям (рис.10). Фрагмент локтевого отростка с сухожилием трехглавой мышцы плеча фиксирован к локтевой кости серкляжными швами. Получена надежная фиксация протеза и удовлетворительный объем пассивных движений.

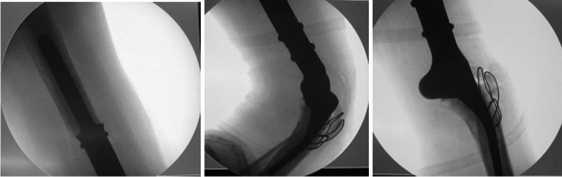

На контрольной рентгенограмме после операции удовлетворительное стояние компонентов эндопротеза, объем движений разгибание полное, сгибание 70 гр. (рис. 11)

Рис.10. Интраоперационная картина больного Б., вид реконструктивного чехла

Рис. 11. Больной Б. Интраоперационная рентгенография

В послеоперационном периоде применялась антибактериальная, инфузионная и анальгезирующая терапия, рана зажила первичным натяжением, иммобилизация косыночной повязкой, пассивные движения на 2-3 сутки после операции, активные движения через 2 недели, применение отягощений через 3 месяца после операции.

В настоящее время (1,5 года после операции) больной вернулся к прежней специальности, сустав не беспокоит, на рентгенограммах стояние компонентов правильное, локтевой отросток сросся (рис. 12), функция и сила конечности удовлетворяет пациента (рис. 13).

Рис. 12. Больной Б. Рентгенография локтевого сустава через 1,5 года после операции

Рис. 13. Больной Б. Функция локтевого сустава через 1,5 года после операции

Таким образом, в заключении можно сделать вывод, что при тяжелом внутрисуставном повреждении необходимо экономно и бережно выполнять первичную хирургическую обработку, тщательно санировать рану, что дает возможность к дальнейшей борьбе за функцию конечности; при отсутствии гнойно-септических осложнений возможно поэтапное или одномоментное хирургическое вмешательство, использование современных модульных мегаэндопротезов дает возможность восстановления функции локтевого сустава.

Информация об авторах:

TREATMENT OF CONSEQUENCES OF FRAGMENTAL WOUND OF THE ELBOW JOINT

A. A. GRITSYUK1, A. V. ZHIDILYAEV1, A. V. ZUDILIN2, S. M. SMETANIN1

Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow City Clinical Hospital №71, Moscow