Лечение риноорбитального мукормикоза у мультиморбидного пациента (клинический случай)

Автор: Миронченков М.В., Чарушин А.О., Хостелиди С.Н., Чарушина И.П., Гаврилова Т.В.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Оториноларингология

Статья в выпуске: 2 т.21, 2025 года.

Бесплатный доступ

Представлен клинический случай редкого поражения орбиты мукормикозом, развившимся на фоне одонтогенного остеомиелита у пациента с сахарным диабетом. Комплексный подход, включавший антифунгальную терапию, хирургические вмешательства и коррекцию углеводного обмена, позволил локализовать инфекцию и стабилизировать состояние пациента; однако зрение правого глаза восстановить не удалось.

Мукормикоз, синдром верхней глазничной щели, риноорбитальная инфекция

Короткий адрес: https://sciup.org/149148492

IDR: 149148492 | УДК: 582.281.212 | DOI: 10.15275/ssmj2102132

Текст научной статьи Лечение риноорбитального мукормикоза у мультиморбидного пациента (клинический случай)

EDN: BEVKRZ

1 Введение. Мукормикоз является агрессивной и редкой формой грибковых инфекций, вызываемой плесневыми микромицетами, относящими к порядку Mucorales , чаще всего родам Rhizopus , Lichtheimia и Rhizomucor [1]. Эти грибы обитают повсеместно в почве, на разлагающихся растительных остатках и в органическом мусоре [2]. Мукормикоз характеризуется тяжелым и часто фатальным течением заболевания, что связано с высокой ангиоинвазивностью и, как следствие, стремительным прогрессированием заболевания. Особую опасность представляет поражение орбиты, которое может привести к потере зрения пациента, а в некоторых случаях — к летальному исходу [3].

Микоз развивается у пациентов с иммунодефицитом, а также с наличием факторов риска, таких как сахарный диабет (СД), онкологическая патология, применение иммуносупрессивных лекарственных препаратов, перенесенная новая коронавирусная инфекция (COVID-19) [4]. Считается, что основной механизм заболевания — это вдыхание спор, которые проникают в околоносовые пазухи (ОНП), преимущественно в клетки решетчатого лабиринта, откуда они распространяются в орбиту через костные и сосудистые каналы, вызывая серьезные поражения тканей орбиты и зрительного нерва [5].

Клинические проявления мукормикоза до пандемии COVID-19 и во время нее существенно

отличаются [6-8]. До пандемии COVID-19 в большинстве случаев регистрировался мукормикоз легких, преимущественно у онкогематологических больных [6]. COVID-ассоциированный мукормикоз протекал чаще всего в риноорбитальной и риноорбитоцере-бральной формах, на долю которых приходилось более 50% случаев заболевания [7]. Следует особо подчеркнуть, что поражение орбиты — одно из ведущих, ранних и часто патогномоничных проявлений мукормикоза в период пандемии COVID-19 [7, 9].

До 2020 г. мукормикоз в Европе и России считался редким заболеванием, он встречался с частотой менее 1 случая на 100 тыс. населения в год [9–11]. Наибольший уровень заболеваемости мукормикозом регистрировался в Индии — 14 случаев на 100 тыс. населения [12]. Пандемия COVID-19 способствовала значительному росту заболеваемости мукор-микозом во всем мире, в том числе и в Российской Федерации. В нашей стране в научных публикациях описано более 130 подтвержденных случаев COVID-ассоциированного мукормикоза [8, 9, 13–15].

В Пермском крае за период с 2021 по 2024 г. выявлены 5 пациентов с диагнозом мукормикоза ОНП, находившихся на стационарном лечении в оториноларингологическом отделении ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая больница».

Представляем клинический случай одного из них, страдающего риноорбитальной формой инвазивного микоза.

Цель — представить случай успешного лечения мукормикоза с комбинированным поражением ОНП и орбиты у пациента с наличием факторов риска.

Данное клиническое наблюдение демонстрирует значимость междисциплинарного взаимодействия врачей оториноларингологов и офтальмологов для успешной диагностики, своевременной и адекватной терапии риноорбитального мукормикоза.

Описание клинического случая. Пациент О. 37 лет, житель поселка Суксун Пермского края, находился на стационарном лечении с 15 августа 2024 г. в ГБУЗ ПК «Суксунская центральная районная больница» с диагнозом «Невралгия тройничного нерва справа неуточненной этиологии. СД 1-го типа, в стадии декомпенсации». Накануне в период с 12 по 14 августа 2024 г. у него были удалены три зуба: 1.4, 1.5 и 1.6 — с предварительным диагнозом «Хронический периодонтит».

В связи с нарастанием боли в области правой верхней челюсти обратился к дежурному врачу ГБУЗ ПК «Суксунская центральная районная больница» и был госпитализирован. На фоне проводимой инфузионной, антибактериальной и противовоспалительной терапии пациент отметил ухудшение общего состояния, снижение остроты зрения и опущение верхнего века правого глаза. На компьютерной томограмме 18 августа 2024 г. выявлена распространенная синусопатия, инфильтрация клетчатки правой глазницы и остеомиелит твердого нёба.

В связи с отсутствием положительной динамики 30 августа 2024 г. был переведен в отделение оториноларингологии ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая больница», где был осмотрен офтальмологом. Объективно: острота зрения правого глаза — 0 (ноль), отсутствие движений глазного яблока, полный птоз, хемоз конъюнктивы, глазное дно: диск зрительного нерва серый, сетчатка бледно-серого цвета, запустевшие сосуды, вены спавшиеся, в макулярной зоне — выраженный отек; острота зрения левого глаза — 0,3 H0,75D=1,0, передний и задний отделы глаза — без патологии.

Риноскопическая картина характеризовалась наличием большого количества черных и серых корок в полости носа справа, которые занимали практически всю латеральную стенку, покрывали нижнюю и среднюю носовые раковины (рис. 1).

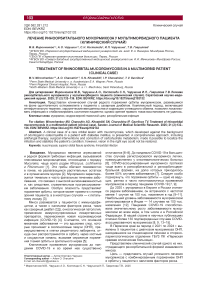

При орофарингоскопии определялся крупный дефект слизистой оболочки твердого нёба справа, выстланный серым налетом (рис. 2).

На компьютерной томограмме ОНП и орбит определялись признаки гемисинусита справа и остеомиелита твердого нёба справа, инфильтративные изменения верхневнутреннего квадранта правой орбиты и крыловидно-нёбной ямки справа.

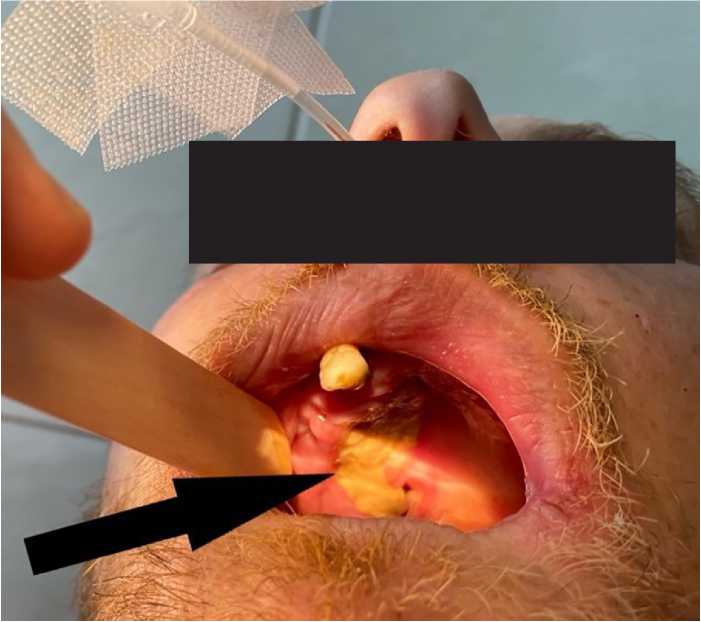

31 августа 2024 г. проведена экстраназальная гайморотомия справа и некрэктомия твердого нёба. Из верхнечелюстной пазухи удалена плотно-эластичная, с участками некрозов и кровоизлияний, плюс-ткань. Под серым налетом на твердом нёбе выявлена обнаженная кость и сквозной дефект в задние отделы полости носа и носоглотку справа. При па-тогистологическом исследовании материала, окрашенного гематоксилином и эозином и Шифф-йодной кислотой (ШИК-реакция), выявлены фрагменты широкого, несептированного, делящегося под прямым углом мицелия мукормицета (рис. 3).

Пациент получил дистанционную консультацию от сотрудников кафедры клинической микологии, аллергологии и иммунологии ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова» Минздрава России. Диагноз мукормикоза был подтвержден. Совместно

Рис. 1. Эндоскопическая картина пациента О. с мукорми-козом околоносовых пазух на фоне сахарного диабета 1-го типа. Некротически измененная нижняя носовая раковина справа (указана стрелкой)

Рис. 2. Дефект слизистой оболочки твердого нёба справа (указан стрелкой) пациента О.

Рис. 3. Фрагменты мицелия мукормицета в гистологических препаратах интраоперационного материала верхнечелюстной пазухи (указаны стрелкой). Окраска Шифф-йодной кислотой, ×400

с челюстно-лицевым хирургом 6 сентября 2024 г. выполнена некрэктомия полости носа и ОНП справа, твердого нёба справа. Некротически измененная боковая стенка полости носа справа практически полностью удалена, включая нижнюю и среднюю носовые раковины.

Пациент получал системную антимикотическую (изавуконазолом) и антибактериальную (цефтриаксоном) терапию. Купирование болевого синдрома проводили с использованием габапентина. Параллельно осуществляли коррекцию гликемии.

На фоне лечения наблюдали положительную динамику: уменьшение отека орбиты, увеличение объема движения глаза.

Острота зрения правого глаза не восстановилась. При осмотре офтальмологом на роговице правого глаза — явления краевого кератита, из-за отсутствия эффекта от лечения 3 октября 2024 г. проведена блефарорафия. В дальнейшем инфильтрация роговицы уменьшилась; при осмотре 7 ноября 2024 г.: веки сшиты, движение правого глазного яблока в полном объеме, роговица прозрачная.

Обсуждение. При наличии факторов риска и, как следствие, иммуносупрессии, мукормицеты характеризуются ангиоинвазивным ростом, способствующим их распространению в соседние структуры [15]. Повреждение стенок сосудов, их тромбоз обусловливают ишемические и некротические изменения тканей. Эти особенности патогенеза привели к обозначению мукормикоза как «черной плесени», несмотря на преимущественный серый цвет колоний возбудителя. Поражение тканей орбиты характеризуется выраженными инфильтративными и некротическими изменениями, в тяжелых случаях — остеомиелитом стенок, формированием орбитальных абсцессов, вовлечением в воспалительный процесс зрительного нерва [16]. Нарушение зрительных функций в этом случае, как правило, носит необратимый характер [17]. Грибковый процесс имеет склонность к быстрому распространению и, если не проводится своевременное и адекватное лечение, может привести к полной утрате органа зрения пациента.

Данный клинический случай подчеркивает тяжесть течения мукормикоза, осложненного поражением орбиты и остеомиелитом твердого нёба. Одним из ведущих фоновых заболеваний был неконтролируемый СД. Наши данные подтверждают то, что гипергликемия (на фоне СД, стероидиндуцированная и др.) — это важнейший фактор, способствующий развитию инвазивного грибкового процесса.

По данным литературы, глазные симптомы включают боль, парестезии, отек век, экзофтальм, офтальмоплегию, птоз, снижение остроты зрения, хемоз конъюнктивы [7, 18] Важнейшим диагностическим признаком заболевания является наличие «черного струпа» — тканей с ишемическими и некротическими изменениями — в области наружного носа, корня носа, век, в надглазничной, подглазничной и щечной областях. Риноорбитальная форма микоза может проявляться заложенностью носа, наличием корок, плюс-ткани в полости носа, отделяемым, иногда с геморрагическим компонентом, болевым синдромом или парестезиями в проекции ОНП [4, 9].

У обследуемого нами пациента манифестация клинической картины риноорбитального мукормико-за произошла с орбитальных проявлений, а признаки поражения ОНП и «черный струп» были менее выражены и возникли несколько позже.

Симптомы со стороны органа зрения укладывались в синдром верхней глазничной щели: офтальмоплегия, птоз, хемоз, значительное и невозвратное снижение остроты зрения вплоть до амавроза. Несмотря на утрату зрительных функций на пораженном глазу, нам удалось добиться стабилизации состояния пациента и ликвидации источника инфекции.

Комплексная диагностика мукормикоза включает следующие направления:

-

— выявление возможных факторов риска, включая сбор анамнестических данных (перенесенная COVID-19, объем ее лечения и др.);

-

— объективное обследование с привлечением специалистов: офтальмологов, оториноларингологов, челюстно-лицевых хирургов;

-

— рентгенологическое обследование — компьютерная томография;

-

— магнитно-резонансная томография для уточнения степени поражения мягких тканей и структур орбиты, головного мозга;

-

— микроскопическое, микологическое и патоги-стологические исследования [7, 18, 19].

В нашем случае рентгенологическая картина микоза характеризовалась костно-деструктивными изменениями стенок орбиты, прежде всего медиальной; наличием плюс-ткани в верхнечелюстной пазухе, клетках решетчатого лабиринта с распространением в орбиту; инфильтративными изменениями тканей внутреннего и заднего отделов орбиты с наличием пузырьков газа.

Лабораторное подтверждение микоза — это достаточно трудная задача, включающая использование нескольких методов [19]. Специфический широкий (6–16 мкм), несептированный, делящийся нерегулярно под прямым углом мицелий мукорми-цетов можно обнаружить при прямом микроскопическом исследовании раневого отделяемого, а также при гистологическом исследовании интраоперационного материала. Указанные характеристики позволяют дифференцировать мукоровые грибы от других плесневых микромицетов, прежде всего от Aspergillus spp., у которых мицелий тонкий (3–5 мкм), с перегородками, делится дихотомически под углом 45º.

Многие авторы подчеркивают эффективность применения при прямой микроскопии материала с использованием флуоресцентного микроскопа окраски специальным красителем калькофлуором белым, что позволяет визуализировать фрагменты мицелия за счет фиксации красителя к хитинсодержащей клеточной стенке. К сожалению, несмотря на международные рекомендации, данный метод не является рутинным и общедоступным в клинической практике Российской Федерации [19].

При патогистологическом исследовании используется параллельное окрашивание препаратов гематоксилином и эозином, Шифф-йодной кислотой, с использованием серебра (по Гомори — Грокотту). Крайне важным является навык и опыт морфолога в лабораторной микологии. Необходимое микологическое исследование образцов в большей части (70%) случаев дает отрицательный результат [4, 9, 18]. Это обусловлено требовательностью мукорми-цетов к питательным средам.

У нашего пациента диагноз установлен на основании результатов патогистологического исследования в сочетании с характерной клинической картиной, включающей некроз слизистых оболочек полости носа и рта с образованием сквозного костного дефекта.

Основой успешного лечения риноорбитального мукормикоза является ранняя диагностика. Лечебная тактика включает 3 параллельных направления: радикальное хирургическое удаление пораженных тканей, активное эмпирическое назначение специальных антимикотических препаратов (липосомального амфотерицина В, изавуконазола, позаконазо-ла), коррекция факторов риска с целью уменьшения иммуносупрессии (компенсация СД и т. д.) [19, 20].

Положительный исход лечения наблюдаемого пациента был обусловлен комплексной лечебной тактикой. Эффективность хирургического направления была достигнута совместной работой оториноларингологов, офтальмологов и челюстно-лицевых хирургов, выполнивших необходимый объем операции в несколько этапов с максимально возможным удалением некротизированных тканей. Далее была назначена антимикотическая терапия изавуконазо-лом в течение длительного времени (более 10 нед), проведена коррекция фактора риска с достижением среднесуточного уровня гликемии 7-8 ммоль/л.

Заключение. Представленный клинический случай демонстрирует типичное течение риноорби-тального мукормикоза у пациента с фактором риска. Однако диагноз был установлен только спустя 3 нед от начала заболевания. Это подтверждает важность ранней диагностики и своевременного лечения оппортунистических инфекций у пациентов из групп риска.

Следует подчеркнуть необходимость мультидис-циплинарного командного подхода с вовлечением врачей различных специальностей (офтальмологов, оториноларингологов, патоморфологов, челюстнолицевых хирургов, врачей лабораторной диагностики), обладающими знаниями и опытом в области клинической и лабораторной микологии.

Авторы убеждены в чрезвычайной важности не только онкологической, но и микологической настороженности офтальмологов. При наличии костнодеструктивного процесса в орбите и ОНП у пациентов с факторами риска следует исключать не только злокачественные опухолевые поражения, но специфические воспалительные заболевания, в том числе мукормикоз.

Соблюдение права пациента и правил биоэтики. Пациент подписал форму добровольного информированного согласия на публикацию медицинской информации. Принципы Хельсинкской декларации соблюдены.

Вклад авторов. Все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации.