Лейомиосаркома тела матки: некоторые молекулярно-биологические критерии прогноза

Автор: Авдалян А.М., Бобров И.П., Климачев В.В., Мищенко Е.В., Лазарев А.Ф.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Лабораторные и экспериментальные исследования

Статья в выпуске: 1 (37), 2010 года.

Бесплатный доступ

Проведен ретроспективный анализ экспрессии молекулярно-биологических маркеров Ki-67, p53, BCL-2, Ag-ОЯОР- белков в клетках опухоли и прилежащем миометрии с определением прогностической значимости степени экспрессии каждого маркера. Относительно неизмененного миометрия лейомиосаркома характеризовалась значительным увеличением экспрессии белка Ki-67 в 71,1 ± 6,7 % случаев, со степенью до 24,8 ± 7,4 %; BCL-2 - в 71,1 % случаев, со степенью до 72,6 ± 6,1 %; гиперэкспрессией р53 до 14,5 ± 4,5 % и ростом числа Ag-ОЯОР-белков до 23,7 ± 2,9. Многофакторный регресси- онный анализ прогностической значимости изученных маркеров по Коксу для 10-летней выживаемости показал, что экс- прессия Ki-67 более 12,2 %, снижение степени или отсутствие экспрессии BCL-2, гиперэкспрессия p53, увеличение числа Ag-ОЯОР-белков более 23,6 являются показателями неблагоприятного прогноза. Однако лишь количество Ag-ОЯОР-белков при показателе χ2=16,8 (р=0,00007) является независимым критерием прогноза у больных лейомиосаркомой тела матки.

Лейомиосаркома тела матки, молекулярно-биологические маркеры, критерии прогноза

Короткий адрес: https://sciup.org/14055592

IDR: 14055592 | УДК: 618.14-006.363.04-07-037

Текст научной статьи Лейомиосаркома тела матки: некоторые молекулярно-биологические критерии прогноза

Лейомиосаркома (ЛМС) тела матки является относительно редкой злокачественной опухолью, заболеваемость которой в США составляет 0,64 на 100000 населения [11]. В Алтайском крае за период с 1996 по 2006 г. было выявлено 266 первичных больных с данной патологией. До настоящего времени остается дискутабельным вопрос о критериях, определяющих прогноз при ЛМС, по данным различных авторов, 5-летняя выживаемость у данной категории больных колеблется от 18,8 до 65 % [3, 5, 9, 12]. Такой разброс в показателях выживаемости обусловлен различными причинами, ведущими из которых являются клинико-морфологические факторы [17]. Достаточно изученными морфологическими критериями, влияющими на отдаленную выживаемость при ЛМС, являются глубина инвазии миометрия и сосудов, наличие некрозов опухолевых клеток, степень выраженности клеточной атипии, уровень митотической активности. Эти параметры легли в основу системы определения степени злокачественности мягкотканых сарком, предложенной французским центром борьбы с раком FNCLCC [10].

Вместе с тем остается много нерешенных вопросов о прогностической значимости целого ряда молекулярно-биологических характеристик клеток лейомиосаркомы тела матки, таких как состояние системы регуляции апоптоза по данным амплификации генов р53 и BCL-2, пролиферативная активность по уровню экспрессии белка Ki-67, активность аргирофильных бел- ков области ядрышковых организаторов (Ag-ОЯОР), хотя эти маркеры являются достаточно изученными молекулярно-биологическими параметрами прогноза при злокачественных опухолях других локализаций, в том числе и неэпителиальных [6, 14, 15].

Исходя из вышеизложенного, целью исследования стало определение уровня экспрессии Ki-67, BCL-2, р53, Ag-ОЯОР с установлением их прогностической значимости.

Материал и методы

В исследование вошли 76 случаев ЛМС тела матки с известным исходом заболевания у больных, оперированных в Алтайском краевом онкологическом диспансере в период с 1996 по 2006 г. Во всех случаях исследовали прилежащий миометрий и опухоль. Степень злокачественности определяли по 3-степенной (G1-3) системе FNCLCC [7]. Уровень экспрессии молекулярнобиологических маркеров (в %) р53 (клон DO-7, «DAKO»), BCL-2 (клон 124, «DAKO») и Ki-67 (клон MIB-1, «DAKO») определяли при помощи иммуногистохимического метода по рекомендованным производителем протоколам. Степень экспрессии определяли полуколичественным способом по интенсивности окраски DAB (1+; 2+; 3+). Оценку активности аргирофильных белков ядра проводили на препаратах, окрашенных нитратом серебра по стандартизованной методике, предложенной «Международным комитетом по количественной оценке Ag-ЯОР-белков» [8, 16], в ручном режиме просчета с помощью программы Image Tool 3.0 [1]. Безрецидивную

10-летнюю выживаемость определяли методом Каплан–Мейера. Статистическую обработку проводили при помощи компьютерной программы STATISTICA 6.0.

Результаты и обсуждение

В неизмененном миометрии экспрессия Ki-67 выявлена в 34,2 % случаев, при этом уровень экспрессии в среднем составил 0,2 ± 0,05 %, не превышая 1,1 % (таблица). В ткани ЛМС белок Ki-67 находили в 71,1 ± 6,7 % случаев. Средний уровень экспрессии составил 12,2 ± 2,9 %, однако этот показатель значительно варьировал в зависимости от степени злокачественности опухолевых клеток. Так, в ЛМС со степенью G1 он был статистически значимо ниже по отношению к G3 – 5,1 ± 1,3 % и 24,8 ± 7,4 % соответственно (рис. 1а, б).

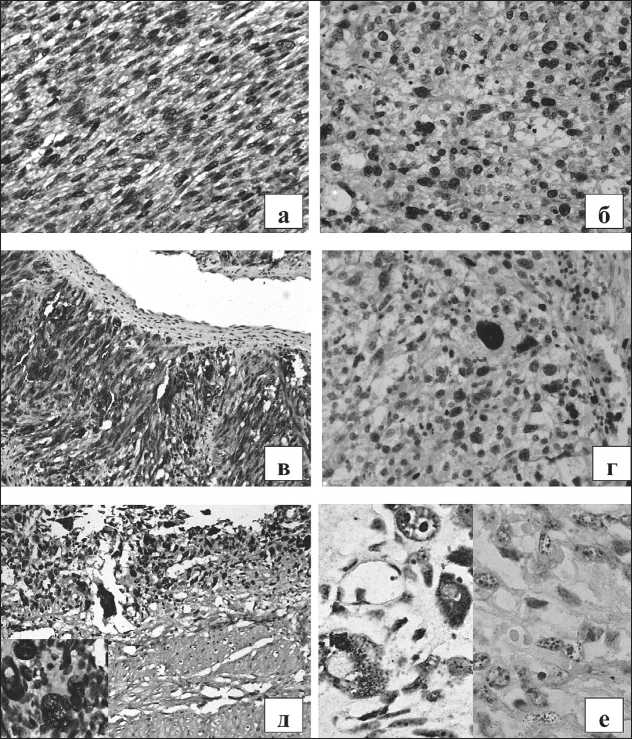

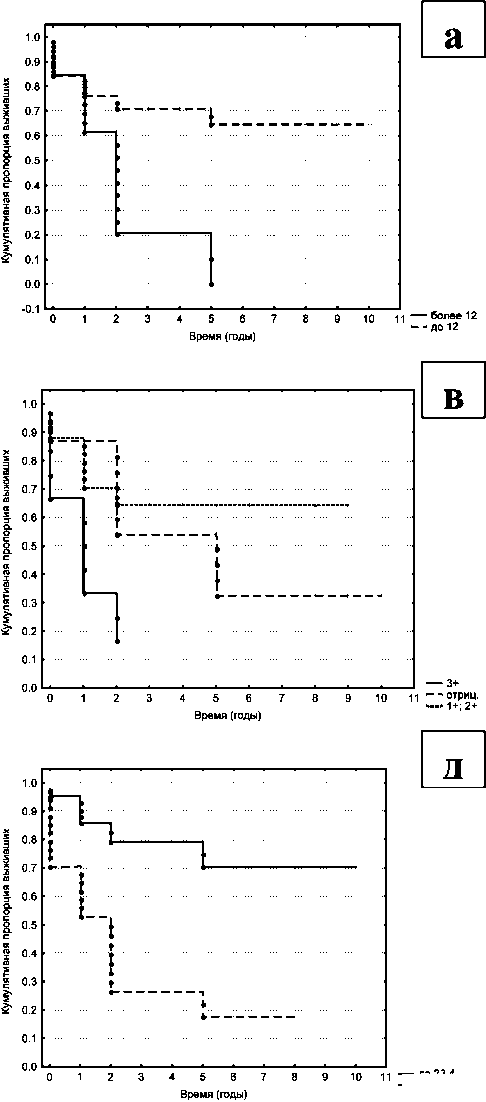

При анализе зависимости 10-летней выживаемости от уровня экспрессии Ki-67 было отмечено, что при отсутствии экспрессии либо при ее средних значениях ниже 12,2 % 10 лет пережили 61,7 ± 9,7 % больных (рис. 2а.). При превышении данного уровня отдаленные результаты были значительно хуже: до 10 лет не дожила ни одна больная, 5-летняя выживаемость равнялась 15,9 ± 7,6 %, медиана – 2 года. Многофакторный анализ прогностической значимости критериев по Коксу определил показатель χ2=10,7, при р=0,001.

Наличие белка супрессора-апоптоза (BCL-2) в слабой и умеренной степени выявляли практически в 95 % случаев в смежном неизмененном миометрии, а количество клеток, экспрессирую-

Таблица

Показатели молекулярно-биологических маркеров в неизмененном миометрии и при лейомиосаркоме различной степени злокачественности

|

Маркер |

Миометрий |

Лейомиосаркома |

|||

|

Средний показатель |

G1 |

G2 |

G3 |

||

|

Ki-67 |

0,2 ± 0,05 % (0,1–1,1) |

12,2 ± 2,9 % (0,3–73,2) |

5,1 ± 1,3 %* (0,5–20,6) |

10,1 ± 4,2 % (0,5–24,2 |

24,8 ± 7,4 %* (0,5–73,2) |

|

BCL-2 |

58,1 ± 7,1 % (5,9–99,2) |

72,6 ± 6,1 % (5,6–99,2) |

71,9 ± 7,9 % (7,7–99) |

62,1 ± 15 % (12–92) |

83,2 ± 12,9 % (5,6–98,3) |

|

p53 |

0 |

14,5 ± 4,5 % (0,1–62,5) |

7,8 ± 5,1 %* (0,1–62,5) |

0,6 ± 0,08 % (0,4–0,7) |

28,1 ± 8,1 %* (7,7–59,8) |

|

Ag-NOR |

3,7 ± 0,3 (1,7–12) |

23,7 ± 2,9 (7,8–108) |

17,8 ± 1,9* (7,8–38,3) |

21,2 ± 2,3 (10,8–28,1) |

34,3 ± 7,8* (12,1–108) |

Примечание: * – различия между группами статистически значимы (р<0,05) СИБИРСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. 2010. №1 (37)

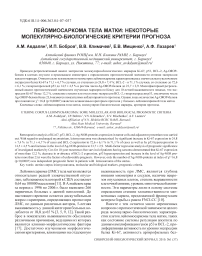

Рис. 1. Микрофото. Экспрессия маркеров клетками лейомиосаркомы:

-

а) экспрессия Ki-67 в ЛМС G1 (ИГХ, хромоген DAB, х400);

-

б) экспрессия Ki-67 в ЛМС G3 (ИГХ, хромоген DAB, х400);

-

в) гиперэкспрессия (3+) BCL-2 в ЛМС, инвазия в сосуды (ИГХ, хромоген DAB, х200);

-

г) экспрессия (1+–2+) р53 в ЛМС, в центре гигантская клетка с гиперэкспрессией гена (ИГХ, хромоген DAB, х400);

-

д) гиперэкспрессия (3+) р53 в ЛМС, инвазия в миометрий, в нижнем левом углу деталь опухоли (ИГХ, хромоген DAB, х200; х400);

-

е) различный уровень экспрессии Ag-ОЯОР-белков (внутриядрышковый и кариоплазматический кластеры) клетками ЛМС: слева – гиперэкспрессия, справа – низкая экспрессия (окраска AgNO3 по международным рекомендациям [8])

щих белок, составило 58,1 ± 7,1 % (таблица), что согласуется с мнением ряда авторов о конституциональном свойстве экспрессии белка в миометрии [13]. При ЛМС BCL-2 определяли значительно реже, чем в неизмененном миометрии, – в 71,1 % случаев находили экспрессию белка. Вместе с тем в ЛМС степень экспрессии BCL-2 была значимо выше смежного миометрия – 72,6 ± 6,1 % (рис. 1в.). Зависимости от степени злокачественности выявлено не было. Наличие экспрессии белка оказывало статистически значимое влияние на 10-летнюю выживаемость: при экспрессии белка прогноз был значительно лучше – 44,9 ± 11,2 %, медиана – 5,8 года (рис. 2б), в то время как при отсутствии экспрессии 10 лет пережило 29,6 ± 8,3 % больных, медиана – 1,5 года. Многофакторный анализ прогностической значимости критериев по Коксу определил показатель χ2=5,4 (р=0,01).

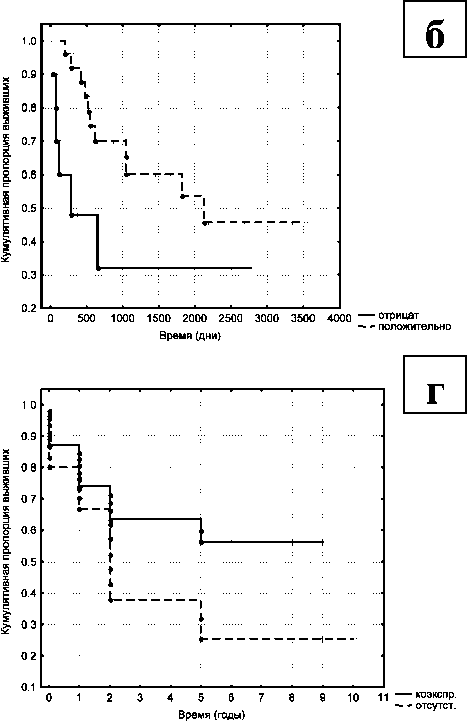

В неизмененном миометрии экспрессию гена-активатора апоптоза р53 не выявили ни в одном из 76 исследованных случаев. В ЛМС его амплификацию находили в 65,8 % случаев. В среднем активность гена выявлена в 14,5 ± 4,5 % клеток. Была обнаружена зависимость экспрессии гена от степени злокачественности: при G1 амплификацию находили в 7,8 ± 5,1 %, при G3 – в 28,1 ± 8,1 % клеток (таблица). Степень экспрессии при его амплификации в 73,9 % была от 1+ до 2+, в 16,1 % выявлена гиперэкспрессия гена (рис. 1г, д.). Само по себе наличие экспрессии никак не сказывалось на 10-летней выживаемости, однако в группе с наличием амплификации гена прогноз был значимо хуже при его гиперэкспрессии: 3-летняя выживаемость составила 34,3 ± 10,6 %, 10-летняя – 0 %, медиана –2,1 года. При слабой и умеренной

--ДО 23.4

— * более 23.4

Рис. 2. Показатели 10-летней выживаемости больных ЛМС (кумулятивная пропорция выживших; по Каплан–Мейер) в зависимости от уровня экспрессии маркеров пролиферации и апоптоза, Аg-ОЯОР-белков: а) при различном уровне экспрессии Ki-67; б) при наличии или отсутствии экспрессии BCL-2; в) при различной степени экспрессии р53; г) при наличии либо отсутствии коэкспрессии генов BCL-2 и р53; д) при различной экспрессии Ag-ОЯОР-белков экспрессии гена прогноз был значительно лучше – 63,4 ± 5,2 % (рис. 2в.). Многофакторный анализ прогностической значимости критериев по Коксу определил показатель χ2=8,3, при р=0,003.

Известно, что появление и прогрессия наиболее злокачественного пула клеток в опухолевом поле сопровождается ростом пролиферативной активности, ингибированием активации и снижением уровня апоптоза [2, 4]. Можно предположить, что данные взаимоотношения должны определяться паритетом между геном супрессором и активатором апоптоза (BCL-2 и р53 соответственно). При нарушении этого равновесия в ту или иную сторону должен активироваться злокачественный пул клеток с итогом в виде значительной опухолевой прогрессии и ухудшением прогноза. Анализ коэкспрессии маркеров показал, что отсутствие того или иного гена (отрицательный паритет) значимо ухудшало 10-летнюю выживаемость: 22,8 ± 11,6 %, против 54,9 ± 9,5 % при коэкспрессии генов (положительный апопаритет; рис. 2г). χ2 для изученных параметров – 5,4; р=0,05.

Общее число Аg-ОЯОР-белков в ядре (внутриядрышковый и кариоплазматический кластер) в клетках саркомы было 23,6 ± 15,1 (таблица; рис. 1е), что было статистически значимо выше прилежащего миометрия – 3,7 ± 0,3. Анализ влияния параметра на прогноз показал, что при среднем уровне аргирофильных белков ниже 23,6 10-летняя выживаемость составила 66,8 ± 8,9 %. При количестве белков, превышающем этот средний уровень, 10-летняя выживаемость была достоверно ниже и не превышала 17,2 ± 9,6 % (р=0,003; рис. 2д). При многофакторном анализе по Коксу количество белков стало независимым критерием – χ2=16,8; р=0,00007.

Таким образом, полученные данные позволяют утверждать, что высокий пролиферативный статус опухоли по уровню экспрессии Ki-67 (более 12 %) является показателем неблагоприятного прогноза у больных лейомиосаркомой тела матки. Кроме того, слабая и умеренная экспрессия BCL-2 в неизмененном миометрии оказывается органоспецифичной для ГМК миометрия, в то же время отсутствие экспрессии этого белка в ГМК лейомиосаркомы матки является прогностически неблагоприятным критерием. Гиперэкспрессия р53 является показателем худшего прогноза по сравнению с ЛМС, в которых выявляется относительно слабый и умеренный уровень экспрессии р53. Коэкспрессия BCL-2 и р53 (положительный апопаритет) являются прогностически благоприятным показателем, тогда как отсутствие экспрессии одного из маркеров приводит к снижению 10-летней выживаемости. Увеличение числа Ag-ОЯОР-белков более 23,4 оказывает негативное влияние на исход заболевания при лейомиосаркоме тела матки.