Лексикографический образ женщины и способы верификации словарных стереотипов

Автор: Исаченко Оксана Михайловна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Языкознание. Лексическая и грамматическая семантика: к юбилею Н. А. Лукьяновой

Статья в выпуске: 9 т.16, 2017 года.

Бесплатный доступ

Функционально-семантическое поле «Поведение» составляют не только предикаты, но и субъекты поведе-ния - антропонимы с общим значением ‘человек, который ведет себя / поступает как-либо’. Помимо индивидуальных черт, в поведении реализуются типовые разновидности, которые мотивируются гендерной принадлежностью субъекта. Поведение женщин отражается в языковом сознании носителей русского языка как комплекс негативных стереотипов, которые репрезентируются через экспрессивные номинации женщин (условно - «феминитивы»). Основным лексикографическим источником для извлечения таких единиц послужил «Толковый словарь названий женщин» Н. П. Колесникова (для воссоздания культурно-исторического контекста привлекались также русские паремии, зафиксированные В. И. Далем). На основе семантической классификации словарных феминитивов получен совокупный поведенческий образ женщины через набор стереотипов, которые существенно упрощают внеязыковую неоднозначность и многообразие женских характеров. Для корректирования «словарных» результатов использовались разные методы верификации: проверка на узуальность, учет количественных показателей словоупотребления, выявление родовых коррелятов, анализ их употребления в речи, наблюдение за контекстуальными трансформациями эмотивности и оценочности экспрессивных феминитивов и др. Несколько этапов верификации словарного материала позволили уточнить представление о женщине как субъекте поведения, привести его в соответствие с речевой и внеязыковой реальностью. Источниками сведений о «реальном образе» женщины можно считать рефлексивы (из текстов разной жанровой природы) - концептуальные высказывания о женщине, ее роли в семье и обществе, ее типичных свойствах и гендерно специфичных качествах, которые преимущественно оцениваются на фоне сравнения с мужчиной.

Экспрессивный антропоним, гендерно специфичный, феминитив, тематическое поле номинативов, семантическая классификация, родовые корреляты, двойная референция

Короткий адрес: https://sciup.org/147219854

IDR: 147219854 | УДК: 81''373.47 | DOI: 10.25205/1818-7919-2017-16-9-22-39

Текст научной статьи Лексикографический образ женщины и способы верификации словарных стереотипов

Нет ни одной народной культуры в мире, где бы так цинично относились к женщине, как было заведено у нас. Все это в генах живет до сих пор.

В. Ерофеев

Изучение экспрессивных номинаций женщин на основе лексикографического источника подсказано исследованиями Н. А. Лукьяновой в области экспрессивности (на материале литературного языка, разговорной речи, диалектов) и русской лексикографии. Рожденное работами Н. А. Лукьяновой устойчивое впечатление о русском языке как богатом и разнообразном в оценках женщины и трансляции эмоций, связанных с ней, требует закрепления и подробного анализа.

Исаченко О. М . Лексикографический образ женщины и способы верификации словарных стереотипов // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2017. Т. 16, № 9: Филология. С. 22–39.

ISSN 1818-7919. Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2017. Том 16, № 9: Филология © О. М. Исаченко, 2017

В описаниях экспрессивного лексикона русского языка мы находим россыпи таких примеров. Наряду с литературными цаца или мымра множество разговорных и диалектных единиц: сарафанное радио , тряпошный телефон , агентство ББС ( баба бабе сказала ) - о женщинах-сплетницах [Лукьянова, 19846], шпрыгуха или вертёха ‘легкомысленная женщина’, шалашовка ‘женщина легкого поведения’, [Лукьянова, 1976], мархоня ‘женщина легкого поведения’ [Лукьянова, 1984а], калачик ‘2. Перен. О женщине со странностями, причудами’ [Лукьянова, 1986], зачепаха и задрёпа ‘неряха (о женщине)’, долгоязыкая ‘слишком болтливая’ (о женщине, девушке) [Лукьянова, 2015]. Такие номинации приводятся в контекстах-рефлексивах, когда информанты – носители говоров (Новосибирской области) – объясняют оценочную прагматику употребления экспрессивных наименований женщины: Не женись, говорю, Толя, ты на энтой заверняйке : у ей что ни день, то новый бзык ; Женщину разжёней называли, осуждали, что муж ее бросил, значит, плоха хозяйка была ; и на женщину скажут чунарь , когда не понимат ничё ; Она така воловая , даже на стол не соберет, нехорошая, я не хочу такую, неповоротная, толстая-претолстая, как бочка ; „.смутьянка (‘сплетница’) - нехорошая женщина [Лукьянова, 1986].

Судя по тому, что лексемы, выражающие одобрение и похвалу в адрес женщины, приводятся в качестве примеров крайне редко ( рукодельница ‘женщина, делающая все ловко и быстро’, домовница ‘хорошая хозяйка в доме’ [Лукьянова, 1976], изюминка ‘о хорошенькой девушке’ – одобрительно, с восхищением [Лукьянова, 1984б], чистуха ‘чистюля’ [Лукьянова, 1986]), можно говорить об общей (для разных страт русского языка, в основном – «разговорного дискурса» [Лукьянова, 2015. С. 184]) тенденции: экспрессивный лексический фонд ориентирован на языковое «закрепление» и отражение негативных «образцов» и образов (в работах Н. А. Лукьяновой преимущественно антропонимических, с семантикой ‘человек ленивый’, ‘человек глупый’, ‘человек медлительный’ и др.). И женщина как объект экспрессивной оценки не исключение. В разных ее проявлениях (внешность, образ жизни, характер, поведение) язык как будто «сосредоточен» на недостатках, недочетах, оплошностях, грехах, проступках и т. п. Но такова природа языковой экспрессивности – фиксировать девиации, отклонения от нормы или полное несоответствие ей. При этом, что очень важно, «инициатором» экспрессии является говорящий: «Экспрессивное слово… не соотносится с классом однородных предметов: в сознании носителей языка не существует класса “ дрязги ”, “ неряхи ”, “ верзилы ”, “ слюнтяи ”, “ дармоеды ”, “ дебоширы ” и т. п. ЭЛЕ не столько называет предмет, признак, действие, явление... сколько выражает субъективное “я” говорящего / пишущего» [Там же. С. 188].

Парадоксально то, что внеязыковой, условно говоря, «культ женщины» (матери, возлюбленной, жены, хозяйки дома, бабушки) входит в противоречие с языковой «материей», в которой так много негативных эмоций (презрения, пренебрежения, неодобрения, негодования, осуждения) и хлестких (от души!) оценок, включая инвективные и нецензурные, за которыми стоит носитель языка, естественно, выношенный и рожденный матерью.

Истоки экспрессивного дискурса, в фокусе которого находится женщина, по нашему мнению, кроются в вековых традициях патриархального «уклада» мышления с его уничижительным отношением к женщине, ее роли в семье, в обществе и в жизни мужчины. Так, русские паремии [Даль, 1984] в полной мере передают картину мира, в которой женщина имеет очень низкий социальный статус 1 : она не человек - существо ( И старая корова любит быка ; Будь жена хоть коза , лишь бы золотые рога ; На что корова , была бы жена здорова ) или «бытовой атрибут» ( Жена не седло : со спины не снимешь ; Жена не сапог (не лапоть), с ноги не скинешь ). В русских паремиях зафиксировано презрение к женщине ( Вот тебе помои -умойся; вот тебе онучи - утрися, вот тебе лопата, помолися; вот тебе кирпичик - подави-ся! ), циничное (Дважды жена мила бывает: в избу введут да как вон понесут ) и брезгливое отношение ( На вдове жениться, что старые штаны надевать: не вошь, так гнида ). В пословичном фонде, собранном В. И. Далем, тема женщины осмыслена только в «прикладном

1 Его маркером является лексема баба : «[Женщина] потеряла вдобавок и статус женщины. Она превратилась в бабу , то есть определилась презрительным словом, непереводимым на большинство иностранных языков» (В. Ерофеев).

смысле» (женщина – это жена 2), поэтому речения о женщине даны в разделе «Муж – жена». Вековая народная мудрость, безусловно, транслирует и некоторые положительные следствия матримониальной роли женщины: ее «предписанность» мужчине ( Без жены как без шапки ; Без жены, что без ума ; Птица крыльями сильна, жена мужем красна ), мужскую ответственность за жену ( Жена не гусли: поиграв, на стенку не повесишь ), домовитость и высокую работоспособность жены ( Муж возом не навозит, что жена горшком наносит ; Утро вечера мудренее, жена мужа удалее ).

Но в основном в русских пословицах «закрепилось» представление о дурном нраве женщины 3 : ее болтливости ( Лучше в утлой ладье по морю ездить, чем жене тайну поверить ), коварстве и распущенности ( Нет в лесу столько повёрток, сколько у бабы увёрток ; Муж в двери ногою, а жена в окно и с головою ; Мужнин грех за порогом остается, а жена все домой несет ), легкомысленности ( Муж пашет, а жена пляшет ), импульсивности ( Муж задурит, половина двора горит; а жена задурит, и весь сгорит ) и своенравии ( Жена взбесилась и мужа не спросилась ). Судя по интенсивности осуждения женщины, паремии отражают преимущественно мужское восприятие ее поведения как порочного, что служит оправданием и узакониванием физической агрессии по отношению к жене ( Бей жену к обеду, а к ужину - опять ; Жена не горшок, не расшибешь ). Речевая «деспотия» по отношению к женщине не поддается разумному объяснению. Этот факт нужно принять: так исторически сложилось, причем в народной культуре 4: «Пословицы раздавили женщину как человека . Она стала предметом насмешек и унижения <…> Весь корпус русской народной мудрости пропитан издевательским женоненавистничеством 5» (В. Ерофеев).

По нашему мнению, в народной мудрости заключен культурный код, который транслируется через язык и наследуется новыми поколениями носителей русского языка. Неслучайно лексический корпус экспрессивных наименований женщин, зафиксированный в современном словаре («Толковый словарь названий женщин» Н. П. Колесникова [2002]), отражает общий культурный контекст и русскую языковую традицию негативного оценочного восприятия женщины и соответствующего отношения к ней.

На основе анализа женских антропонимов можно выявить круг стереотипных представлений, которые, безусловно, редуцируют, делают плоской и одномерной картину многообразных женских образов и характеров, а затем, используя доступные методы верификации, корректировать их, с тем чтобы они в большей степени коррелировали с внеязыковой реальностью. Иными словами, цель нашей работы – попытка редактирования стереотипов, транслируемых словарем женских номинаций.

Наше исследование соотносится с актуальной, причем не только для лингвистики 6, гендерной проблематикой. Широко обсуждается в обществе тема сексизма (гендерного неравенства) 7, спровоцированная тотальной женской эмансипацией. Успехи феминисток в борь- бе за права женщин наглядно демонстрирует разрастающиеся в разных языках словари женских номинаций – «феминитивов», изучением и описанием которых активно занимаются современные лексикологи (например, [Миретина, 2011; Васильева, 2013]).

По сложившейся (прежде всего во французской лингвистике) традиции термином «феми-нитив» называют номинации женщин по профессии и должности, т. е. по роду занятий, деятельности. Использование данного термина в качестве родового для экспрессивных номинаций женщин по типу их поведения противоречит терминологическому узусу, но вполне оправданно 8, так как поведение – это одна из форм человеческой деятельности.

На подготовительном этапе исследования из словаря Н. П. Колесникова [2002] были отобраны все существительные с типовой семантикой « женщина , которая ведет себя / поступает как-либо ». В картотеку вошли 474 лексемы ( алыгрница ‘обманщица, плутовка’, альтруистка , алю́ сница ‘льстивая и угодливая ж.’, ахине́ йщица ‘ж., говорящая ахинею, чепуху, бессмыслицу, вздор’, базга́ льница ‘шалунья, шутница’, балдёжница , баля́ сница ‘шутница’, баскачи́ ха ‘смелая, наглая ж.’, бахвалка , бесчи́ нница ‘бесчинствующая (грубо нарушающая приличия) ж.’ и т. п.).

Эти лексемы образуют тематическое поле феминитивов, описывающих поведение женщины как характерную ее особенность (черту характера, определенный психотип) или оценивающих ее поступки-реакции в ответ на внешний раздражитель.

Семантизация искомого значения 9 осуществляется двумя способами:

-

1) через трансформацию дефиниции (например, методом ступенчатой идентификации до получения «семантического примитива» – глагольных местоимений вести себя , поступать , лексем поведение / поступок , или синонимической замены для выявления типового маркера оценки поведения): колобро́ дница ‘ж., которая колобродит (вносит беспокойство, ведет себя беспутно , озорничает )’; лицеме́ рка ‘лицемерная ( неискренняя , двуличная ) ж.; притворщица’, нагля́ нка ‘наглая ( дерзкая , бесстыдная , нахальная ) ж.’, зазо́ рница ‘ж., ведущая зазорный ( позорный , постыдный , неприличный ) образ жизни’;

-

2) с помощью подстановки к толкованию «модально-оценочной рамки»: дребезгу́ нья ‘1. Много и часто плачущая ж.’ – и это неуравновешенное поведение; загля́ дчица ‘ж., любящая заглядывать куда-л.’ – и это бесцеремонное поведение; а́ сечница ‘ж., часто повторяющая слово «ась?» ’ – и это надоедливое поведение.

Отметим, что особенностью данного тематического поля, полученного на базе словаря, является широкая вариативность феминитивов. Так, из 474 единиц, представленных в картотеке, 156 единиц – это варианты двух формальных типов: фонетические ( вру ш а // вру х а к врунья ; дра к унья к дра ч унья , дребезгу ш а // дребезгу х а к дребезгунья ); словообразовательные , варьирование которых объясняется широкой синонимией «суффиксов женскости» 10: зубоскал к а // зубоскал иц а , колгот у́ нь я // колгот у́ ш а ‘сварливая ж.’, зев у́ нь я // зев а́ чк а ‘ротозейка’, колоты́ р к а // колоты́ р ниц а / колоты́ р щиц а ’сплетница’, кривля́ л к а // кривля́ ль щиц а / кривля́ч к а.

Названные типы вариантов исключены из общей выборки (для чистоты эксперимента), а результаты семантического варьирования, напротив, добавлены в качестве самостоятельных единиц. 9 лексем имеют лексико-семантические варианты (ЛСВ), каждый из которых принимается за единицу, например: шалава ‘1. Прост. бран. Распутная, разбитная, часто спившаяся и опустившаяся ж. 2. Жарг. Проститутка. 3. Жарг. Воровка, порвавшая с преступной средой’; трепа́ лка ‘1. Ж., которая треплется (слоняется, шатается по мужчинам); распутница, развратница. 2. Сплетница’.

В результате такого корректирования мы получили картотеку из 329 словарных фемини-тивов.

В словаре Н. П. Колесникова представлен гетерогенный лексический материал, о чем свидетельствуют социально-функциональные («диал.», «жарг.», «прост.», «разг.») и «хронологические» («устар.»: горделивица (к гордячка ), грубительница (к грубиянка )) пометы. Они последовательно дифференцируют и разные ЛСВ одной лексемы, например: оторва ‘1. Прост . Развратная, распутная ж. 2. Жарг . Отчаянная воровка. 3. Жарг . Опустившаяся проститутка’. Наиболее часто встречается помета «устар.» (архаичных единиц – 145: бак-лу́ шница , клокоту́ ша ‘беспокойно-деятельная ж.’, кото́ рница ‘сварливая ж.’, лазготу́ ха ‘без умолку болтающая ж.’, ласко́ тница ‘ласковая, обходительная ж.’, приго́ жница , чак-чу́ рница ‘щеголиха’ и др.). Для 45 лексем отмечено их диалектное происхождение (например: подхво́ стица ‘сплетница’, покту́ нья ‘брюзга’, поти́ мница ‘насмешница’, фыкту́ ха ‘ж., склонная плакать от любой обиды, боли и т. п.’). Значительное количество лексем имеют разговорный (65 единиц: лепету́ нья , лизоблю́ дка , позёрка , пустосло́ вка , реву́ нья , хохма́ чка , хохоту́ нья и др.) и просторечный характер (10 единиц, например: ору́ нья , трепа́ лка ‘1) развратница, 2) сплетница’, хаба́ лка ), т. е. являются стилистически сниженными.

Преобладание устаревших и диалектных единиц (40 % выборки) свидетельствует о довольно специфическом составе словника. Вероятно, отсутствие строгих пространственновременных критериев оправдано стремлением автора к созданию максимально объективного портрета «коллективной женщины». Но, как показывает дальнейший семантический анализ, эта пестрота лексического материала порождает только иллюзию разнообразия.

В качестве матрицы для классификации феминитивов мы использовали [Исаченко, 2014] выделенные лексико-семантические группы (ЛСГ) русских глаголов поведения [Исаченко, 1998], которые дифференцируются на основе оценочной интерпретации действий и характеристик человека как поступков и поведения. Эта классификация с выделенными рубриками и обозначенными (с помощью «двойных» индексов, например, 1 / 7) зонами пересечения 11 актуальна для всего массива «поведенческой» лексики 12, формирующей в русском языке одноименное функционально-семантическое поле. В табл. 1 в качестве иллюстраций каждого типа поведения приведены предикаты (выделенные полужирным курсивом предикаты выражают типовую семантику ЛСГ).

Правомерность экстраполяции семантической классификации предикатов на именную лексику объясняется и устойчивыми деривационными связями: номинации субъектов поведения мотивированы глаголами поведения. По традиции женские номинации связаны с глаголами опосредованно, через одну словообразовательную ступень – мужскую номинацию 13. Несмотря на возможные различия в способах словообразования, исходный мотивирующий признак «феминитивов поведения» выражается глаголом: базгальница ‘шалунья’ - базгаль-ничать ‘дурить, шалить’; базу́ льница ‘своенравная, избалованная ж.’ – базулить ‘баловать, давать потачку’; балабонщица - балабонить , балагурка - балагурить ; баловница - баловаться ; бедоку́ рка – бедокурить ; безде́ льница – бездельничать ; бормоту́ нья – бормотать ; брюзготуха - брюзжать ; будоражница ‘беспокойная ж.’ - будоражить , прикидчица - прикидываться , прилгательница – лгать и т. д.

В некоторых случаях мы прибегали к «принудительной классификации» (сознательно игнорируя допустимые варианты семантической идентификации лексемы, которая может быть интерпретирована как элемент разных ЛСГ), так как феминитивы поведения, как и соответствующая глагольная (и шире – поведенческая) лексика, характеризуются семантической диффузностью, которая проявляется:

-

а) в абстрактной емкости словарных дефиниций, ср.: безобразница ‘безобразно, возмутительно ведущая себя ж.’, висляйка ‘ж. дурного поведения’, негодница ‘ж., девушка, девочка плохого, недостойного поведения’;

Семантическая типология предикатов поведения

Таблица 1

|

2 |

Нечестное // неискреннее П. |

лгать , обманывать , врать , хитрить ; заискивать , лукавить , подхалимничать , юлить. |

|

3 |

Нескромное П. |

хвастливый , хвастаться , кичиться , красоваться , щеголять (в том числе нарядами); умничать , важничать , зазнаваться , гордиться. |

|

4 |

Неестественное П. |

притворяться , ломаться, кривляться ... |

|

5 |

Несерьезное П. (с положительным / отрицательным результатом / подражательное) |

озорничать , резвиться , баловаться , шалить ; безобразничать , бедокурить , шкодить ; ломаться , попугайничать , обезьянничать , паясничать ; легкомысленный , непутевый , беспечный. |

Непоседливый , неспокойный в движениях, перемещениях, вертлявый ________________________ ( непоседа , егоза - 5 / 6) ________________________

|

6 |

Неуравновешенное П. |

буянить , беситься , безумствовать , скандалить , дебоширить , раздражаться , паниковать ; хорохориться , раздухариться ; несдержанный (в том числе в речевой деятельности: болтливый , разговорчивый ); суетиться , беспокоиться (ЭС / 6) |

|

7 |

Безответственное П. |

лениться , лентяйничать , лодырничать , бездельничать , балбесничать ; праздный , безалаберный , беззаботный. |

|

8 |

Самовольное П. |

артачиться , самовольничать , упрямиться , упираться , вредничать , непослушный ; изнеженный , балованный |

|

9 |

Бесцеремонное П. |

фамильярничать , нахальничать , грубить , хамить , хулиганить ; бесцеремонный , наглый , грубый ; издеваться , насмехаться ; не церемониться |

|

10 |

Нерешительное // безвольное П. |

маяться , сомневаться , колебаться , малодушничать , трусить ; медлить , медлительный , нерасторопный , непово ротливый (7 /10) |

|

11 |

НадоедливоеП. |

надоедать (жалобами, просьбами, вопросами), докучать , ворчать , сварливый ; капризничать , кукситься , канючить , ныть (8 /11) |

-

б) в синкретичности значений многих номинаций – при одновременной актуализации нескольких дифференциальных сем (отмечены в толкованиях подчеркиванием) из разных ЛСГ. Например: устар . щелкунья ‘ бойкая , болтливая бабенка; сплетница ’ – на основе дефиниции возможна интерпретация женского поведения как решительного, неуравновешенного или безнравственного / нечестного. Аналогично: диал . яга́ рма ‘ наглая и бранчливая ж.’ (бесцеремонность, неуравновешенность), устар. щелкату́ ха ‘ бойкая , нахальная ж.’ (решительность, бесцеремонность); храбру́ нья ‘ж., которая только храбрится (стремится придать себе храбрости, подбодрить себя; ведет себя заносчиво , хвастливо , стремясь скрыть свою слабость, трусость)’ (неестественность, неискренность, неуравновешенность). Отметим, что, помимо разночтений в характере поведения, варьирует и оценка: «решительность» поведения актуализирует положительные коннотации, а «бесцеремонность» – отрицательные.

В таких спорных случаях мы опирались на словарную логику «семантизации», принимали первое толкование за основное и фиксировали «двойную» (или «тройную») отнесенность к ЛСГ, например, лексема фиглярка ‘паясничающая, кривляющаяся ж.; обманщица, двуличная ж.’ отнесена к составу ЛСГ неестественного поведения ( паясничать , кривляться , притворяться ) и дополнительно – к ЛСГ неискреннего поведения ( лгать , лукавить ).

Таким образом, женская субстантивная лексика со значением поведения распределяется по 11 ЛСГ. Количественный состав каждой группы (в абсолютных и относительных показателях) представлен в табл. 2. Обратим внимание, что практически в каждой ЛСГ встречаются отдельные сущ. с «обратной» семантикой и, соответственно, противоположной оценкой. Лексемы с положительной коннотацией в составе тематического поля немногочисленны: устар . степе́ нница ‘ведет себя степенно (рассудительно, солидно, основательно), скромно’ (ЛСГ-5), разг . кропоту́нья ‘усердная, старательная’, устар . похва́ льница ‘ученица, похвально ведущая себя’, устар . шемету́ нья ‘постоянно хлопочущая’ (ЛСГ-7) и др. (всего 23 единицы, или 7 %), поэтому нет смысла дублировать рубрики: безнравственное / нравственное поведение, нескромное / скромное поведение и т. п. Тем более что незначительная доля таких существительных не может нейтрализовать или «уравновесить» явно преобладающие негативные оценочные номинации.

Наименования женщин, выражающих положительную оценку поведения (‘поступает / ведет себя нравственно / естественно / серьезно…’ и т. п.), маркированы в таблице знаком «+», а их количество в каждой ЛСГ указано в скобках.

За 100 % взято 329 единиц (к числу лексем-вокабул 318 добавлено 11 ЛСВ полисемантов).

Таблица 2 Результаты семантической классификации феминитивов поведения

|

№ |

ЛСГ |

Лексемы (или ЛСВ) |

Количество |

% |

|

1 |

Безнравственное П. |

жарг. шкурёха , прост. трепалка ‘распутная, развратная’ прост., жарг. оторва , шалава устар. яры́ жница ‘пьянствующая, развратная’ + устар. стыдли́ вица |

31 (+ 1) |

10,3 |

|

2 |

Нечестное // неискреннее П. |

устар. бахво́ стка , концево́ дка , диал . мокрово́ дка , мокрохво́ стка разг . звона́ рка фразёрка , фарисейка устар . алы́ рница / алы́ рщица ‘обманщица, плутовка’ |

49 |

15 |

|

3 |

Нескромное П. |

устар. чакчурница ‘щеголиха’ устар. ба́ харка ‘1) хвастунья’ форсунья пижонка ‘1) пустая, франтоватая девушка, щеголиха’ + разг. скромница |

15 (+ 1) |

4,9 |

Окончание табл. 2

|

№ |

ЛСГ |

Лексемы (или ЛСВ) |

Количество |

% |

|

4 |

Неестественное П. |

придурница ‘притворяющаяся глуповатой’, фарсунья ‘позволяющая себе разыгрывать фарс’ пижонка ‘2) хочет нравиться окружающим, выставляя себя напоказ’ |

20 |

6 |

|

5 |

Несерьезное П. |

устар. вертопрашка , устар. шафирница ‘шалунья, проказница’, устар. затешница ‘первая балагурка и забавница’ + устар. степенница |

34 (+ 1) |

10,6 |

|

6 |

Неуравновешенное П. |

устар. трескотуха ‘быстро, без умолку, говорящая’ устар. бахарка ‘2) говорливая’ ЭО *: нелюдимка , молчальница + разг. меланхоли́ чка |

72 (+ 1) 2 |

22,8 |

|

7 |

Безответственное П. |

диал. распустёха ‘2) плохая хозяйка’ устар. прохладница ‘любительница прохлаждаться’ устар. празднолюбица + альтруистка + разг. кропотунья , + устар. похвальница + устар. шеметунья |

11 (+ 4) |

4,6 |

|

8 |

Самовольное П. |

привередница , перечница ‘во всем перечащая кому-л.’ + устар . покорница ‘преданная, покорная’ + разг. смиренница ‘смирного нрава’ |

14 (+ 3) |

5,2 |

|

9 |

Бесцеремонное П. |

устар. площадница ‘пошлая, грубая’ охальница + устар. ласкотница ‘ласковая, обходительная’ + устар . приличница ‘вежливая’ + устар. радушница ‘доброжелательная, радушная’ |

36 (+ 5) |

12,5 |

|

10 |

Нерешительное // безвольное П. |

диал. марудница ‘неповоротливая, медлительная’ прост. коснительница ‘медлительная’ + устар. быструха ‘быстрая, бойкая, резвая’

|

6 (+ 7) |

4 |

|

11 |

Надоедливое П. |

устар. зяпунья ‘вечно ноющая’ устар . бурлачиха / бурлачка ‘сварливая, неуживчивая’ запытчица ‘надоедающая своими вопросами’ подпекательница ‘допекающая, донимающего кого-л. чем-л., досаждающая кому-л. чем-л.’ |

15 |

4,6 |

*

ЭО – эмоциональное отношение.

Если учитывать количественные данные (множественность и разнообразный состав некоторых ЛСГ), то можно сделать вывод о стереотипном восприятии и оценке женского поведения как неуравновешенного (ЛСГ-6 – почти 23 %) в проявлении:

-

• эмоций (женщина одинаково импульсивна в выражении радости и печали: гоготунья , грохотунья ‘оглушительно смеющаяся’, дребезгунья ‘много и часто плачущая’ (если говорит, то без умолку, если плачет или смеется, то навзрыд или взахлеб);

-

• речевой способности (в большинстве случаев эксплуатируется образ крикливой, шумливой женщины: горланка ‘слишком громко говорящая, поющая, кричащая’, будоражница , варгаласья ). 75 номинаций этой группы создают образ женщины-«реrреtuum mobile» (например, сема ‘непоседливость’ в номинациях безугомонница , вертунья , помызгунья , попрыгунья ), главной «движущей силой» которых является язык ( байщица , бакульница , бахарка , галиматейщица , глагольница , говорунья , гундорка , пустозвонка ).

Неумеренность и импульсивность коммуникативного поведения женщин обусловливают языковую трансляцию стереотипов:

-

• женщины-сплетницы (19 номинаций: ба хвост ка 14 , звонарка , колотырка , концеводка , мокроводка / мокро хвост ка , мутосветка / муте хвост ка , нахлестка , обайщица , окульница , плетунья , распустёха (ЛСВ-3), скулдыжница , трепалка (ЛСВ-2), трубо хвост ка , тумов-щица , хвистка ( хвистулка / хвистулька (устар .), хвост ка , хвост ница , хвост овка , хво-ст ушка ), хлыстовка , чи хвост ка , шафирница , щелкунья.

-

• женщины-скандалистки, которые по причине дурного (вздорного, склочного) характера склонны к шумным ссорам, скандалам ( ахальница , грызунья , скандалистка , склочница , содомщица , ягарма ‘бранчливая’) и даже дракам ( дебоширка , драчунья ).

Менее значимы, судя по количеству единиц в соответствующих ЛСГ, негативные стереотипы:

-

• безнравственной женщины, образ жизни которой (как правило, бесстыдство, распутство в сексуальном поведении) противоречит общепринятой морали (ЛСГ-1: разбитуха , распутница , срамница - около 10 %);

-

• нечестной женщины, слова и поступки которой мотивированы склонностью ко лжи и лицемерию (ЛСГ-2: прилгательница , притворщица , прихвостница , прихильница ‘лицемерка’, подтакальщица ‘льстиво говорящая кому-л. «да-да», «так-так»’, подхалимка - 15 %);

-

• бесцеремонной женщины, которая в речевых поступках проявляет не просто невоспитанность (например, любопытство - глазунья , зевунья , ротозейка ) или злорадство ( насмешница , зубоскалка ), но и осуждаемые коммуникативные тактики собственно маскулинного типа: наглость, грубость, хамство (ЛСГ-9: баскачиха , галданиха , глумительница - 12,5 %).

Нейтральным (или даже условно позитивным) можно считать стереотип несерьезного поведения женщины – легкомысленной, склонной к шалостям, шуткам, забавам и др. невинным «выходкам» (ЛСГ-5: гримасница , игрунья , ля сница , озорница – примерно 11 %).

Методы внутреннего (интроспекция) и внешнего (инклюзивность в реальность) наблюдения дают основания усомниться в объективности полученных на основе словаря результатов. Наша рабочая гипотеза заключается в том, что реальный портрет современной женщины не отождествляется со словарной картиной. Безусловно, это связано, в первую очередь, с природой языковой экспрессии, которая призвана фиксировать прежде всего «отрицательные категории». Кроме того, нельзя не учитывать специфику лексикографического источника (словаря Н. П. Колесникова), о которой мы писали выше (ретроспективность, социальная «гетерогенность» словника и др.). Чтобы нейтрализовать некоторую субъективную «авторитарность» словаря, мы попытались с помощью доступного лингвисту инструментария верифицировать словарные данные и, возможно, корректировать выводы о закрепленных в языке (и отраженных в словаре) стереотипах женского поведения.

Важная и наиболее показательная процедура верификации – это определение «функционала» словарных феминитивов, т. е. их употребления в речевом (точнее – текстовом) узусе, например, на основе корпусных данных. Проверка по НКРЯ показала, что из 318 исходных

-

14 Здесь и далее намеренно выделяем корень хвост , частотно воспроизводимый в лексемах данной группы, актуализирующий зооморфный образ «женщины-сороки».

вокабул только 109 лексем (примерно 1/ 3 часть) функционируют в текстах 15. Если учитывать репрезентативную частотность (например, с 10 вхождений) и исключить единичные или архаичные словоупотребления, то феминитивов, которые активно используется в современном узусе, насчитывается 56.

На следующем этапе верификации выполним семантическую классификацию только для этих лексем, распределив их по 11-ти ЛСГ поведения. Перечислим эти группы в порядке убывания их количественного состава:

ЛСГ-5 (несерьезное П.): баловни́ ца , вертихво́ стка , ве́ треница , озорни́ ца , прока́ зница , фи́ фа , хохоту́ нья , шалу́ нья , шутни́ ца (16 %);

ЛСГ-6 (неуравновешенное П.): говорунья , крикунья , попрыгунья , психопатка , скандалистка , склочница // ЭО: молчальница , нелюдимка (14 %);

ЛСГ-1 (безнравственное П.): безобразница , негодница , оторва , распутница , срамница , шалава , шлюха (12,5 %);

ЛСГ-9 (бесцеремонное П.): грубиянка , насмешница , нахалка , охальница , хабалка , халда , ха́ мка (12,5 %);

ЛСГ-2 (нечестное П.): шлю́ ха , вру́ нья , лгу́ нья , лицеме́ рка , обма́ нщица , притво́ рщица (10,7 %);

ЛСГ-8 (самовольное П.): гордячка , капризница , привередница , сумасбродка // смиренница (9 %);

ЛСГ-4 (неестественное П.): жеманница , кокетка , прелестница , причудница , чудачка (9 %);

ЛСГ-3 (нескромное П.): франтиха , хвастунья , щеголиха // скромница (7 %);

ЛСГ-7 (безответственное П.): бездельница , распустёха (3,5 %);

ЛСГ-10 (нерешительное П.): тетёха / вострушка (3,5 %);

ЛСГ-11 (надоедливое П.): ворчунья (2 %).

Семантическая классификация актуальных феминитивов поведения дает качественно другие результаты, особенно если пренебречь малочисленными по составу ЛСГ (3 % и менее).

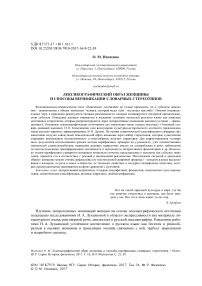

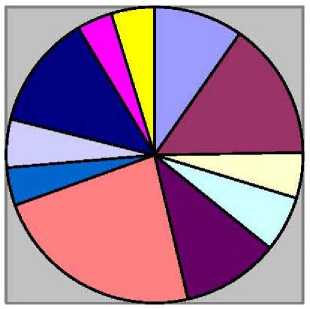

Для визуализации сопоставления представим диаграммы (см. рисунок). По материалам словаря главенствует стереотипное представление о неуравновешенном характере и поведении женщины (см. рисунок, а ).

В «рейтинге стереотипов», полученном с уточненными данными, на первое место по количеству его лексических репрезентаций «выходит» несерьезное поведение женщины; неуравновешенное / несдержанное поведение – на втором месте. Кроме того, поведенческий образ женщины как комплекс стереотипных представлений в результате речевой верификации получается менее сегментированным.

Актуализация одних ЛСГ поведения на фоне деактуализации других позволяет делать вывод о том, что женщины по своей природе и характеру недостаточно серьезно относятся к жизни: они преимущественно проказничают и вертят хвостом. Такое легкомысленное отношение к жизни обусловливает несдержанность женщин в проявлении эмоций (правда, крайняя степень эмоциональности уравновешивается полной невозмутимостью). Женщины не отличаются «высоконравственным» поведением, напротив, склонны к распутству и другим сексуальным порокам (безнравственность женщины в языковом представлении проявляется именно в этом). Женщины не слишком воспитанны, бывают бесцеремонными, хамоватыми, нахальными и грубыми. В целом предпочитают независимость, поэтому поступают своевольно, проявляют в поведении строптивость и несговорчивость, с удовольствием капризничают и привередничают, кокетничают и жеманятся, эксплуатируя весь доступный арсенал средств, прежде всего внешний вид.

Такая палитра стереотипных поведенческих реакций женщины более реалистична. Но необходимо проверить, действительно ли они гендерно специфичны и зависят от пола субъекта поведения.

а

б

-

□ безнравственное

-

□ нечестное

-

□ нескромное

-

□ неестественное

-

■ несерьезное

-

□ неуравновешенное

-

□ безответственное

-

□ самовольное

-

□ бесцеремонное

-

□ нерешительное

-

□ надоедливое

-

□ несерьезность

-

□ несдержанность

-

□ безнравственность

-

□ бесцеремонность

-

■ нечестность

-

□ самовольность

неестественность

-

□ нескромность

Результаты семантической классификации словарных ( а ) и актуальных ( б ) феминитивов поведения женщины

Например, в работах Н. А. Лукьяновой отмечены факты параллельного речевого употребления одних и тех же экспрессивных номинаций в отношении разнополых субъектов: косо-прядница и косопрядник ‘сплетница’ и ‘сплетник’, аналогично вертихвост и вертихвостка , шалахвост и шалахвостка – о лицах легкого поведения [Лукьянова, 2015]; или форсунь и форсунья : А форсунь 16 – он форсит, бодрится, красивый… ; Женщины таки непутевые, нарядятся, набася́ тся, вот и говорят форсунья [Лукьянова, 1986].

Возможность «двойной» гендерной референции требует специальной грамматической проверки. Это еще один способ верификации лексического материала, задача которой – выявление гендерной специфики или доказательство ее отсутствия.

На первом этапе мы проверили по НКРЯ, есть ли у исследуемых феминитивов родовые корреляты (для их «восстановления» из структуры женской номинации специальные источники носителю языка не нужны). В итоге оказалось, что 85 сущ. ж. р. (78 %) коррелируют с однокоренными сущ. м. р.: шалун – шалунья , хохотун – хохотунья , лицемер – лицемерка , краснобай – краснобайка ; покорник – покорница… Интересно, что некоторые мужские корреляты стали «открытием», их присутствие в системе языка, а также довольно широкое употребление в речи (по данным НКРЯ), по нашим представлениям, русским культурным кодом не «предусмотрено»: вертихвостка – вертихвост , попрыгунья – попрыгун .

Деривационная логика, по которой сема ‘женскость’ вторична, выражается набором соответствующих аффиксов, которые присоединяются к основе мужского рода 17, дает основание считать такие грамматически парные лексемы универсальными средствами фиксации определенного способа поведения. Их универсальность в том, что они могут характеризовать / описывать поведение любого субъекта, независимо от его гендерной принадлежности (табл. 3).

В исследуемом объеме феминитивов, который на каждой ступени верификации уменьшается, только 24 номинации не имеют мужских коррелятов: фифа , волоча́ йка , востру́ шка , до-ку́ чница , копу́нья , кропоту́ нья , наря́ дница , шкуреха , шлепохвостка , халда , хабалка , шалава 18… Между тем некоторые из них, судя по контекстам НКРЯ, способны к «двойной» речевой референции и ведут себя как существительные общего рода (в словарях эта речевая тенденция не фиксируется).

Примеры «двойной» гендерной референции для феминитивов

Таблица 3

|

Женщина |

Мужчина |

|

кокетка |

|

|

Я кокетничаю с мужчинами, с женщинами, знакомыми и незнакомыми, потому что это во мне заложено. Я вообще всегда была кокетка . Другое дело, необходимо понимать, что кокетничать в восемьдесят лет надо несколько иначе, чем в восемнадцать (Л. Смирнова. Моя любовь (1997)) |

Что вы там себе под нос бурчите? Это Шекспир, здесь дыхание должно быть широкое, а вы… что вы там бормочете? И в каком вы виде сюда пожаловали? Что за кокетка ! Разве Гамлета можно в таком виде? Прилетел… опоздал… подкатил и в «Мерседесе»… и в бархатных штанах… о чем вы думаете? В облаках всемирной славы купаетесь? (В. Смехов. Театр моей памяти (2001)) |

|

оторва |

|

|

Материю скупала у работниц веселая спекулянтка Фирузка, оторва , лихо мешающая узбекский язык с русским матом (Д. Рубина. На солнечной стороне улицы (1980–2006)) |

В квартирке Олега их ждали Венька и девять пацанов из числа местных «союзников» – за вчерашнюю ночь, объехав город, отобрали тех, что постарше и позлее, – оторвы , проверенные и веселые . (З. Прилепин. Санькя (2006)) |

|

распустёха |

|

|

А Глухова Лена – чудо, актриса Божьей милостью, хотя в частной жизни – путаница и распустеха (В. Рецептер. Узлов, или Обращение к Казанове (1993)) |

– Пап, надел бы ты рубашку, – сказала дочь, – сидишь распустехой … (Д Рубина. На солнечной стороне улицы (1980–2006)) |

|

тетёха |

|

|

У той же были вполне серьезные планы получить постоянное жилье, но эта тетёха такую простую вещь в голову не брала (Г. Щербакова. Ангел Мертвого озера (2002)) |

Этому, как его... Ну, тетёха такой мордастый. С усами (О. Дивов. Выбраковка (1999)) |

Отметим, что отнесенность данных лексем к лицам мужского пола обусловливает бóльшее эмоциональное напряжения: говорящий через них транслирует пренебрежение, пре- 19

зрение, негодование и другие эмоции неприятия

.

Еще одним доказательством отсутствия ярко выраженных гендерных признаков в той или иной форме поведения, отраженной в анализируемых субстантивах, является сравнение показателей частотности употребления родовых коррелятов. Для эксперимента мы взяли несколько феминитивов, которые, по нашему мнению, отражают типично женское поведение, и по НКРЯ зафиксировали для них и соответствующих существительных м. р. количество вхождений (табл. 4). Эти данные оказались вполне сопоставимы, незначительной разницей можно пренебречь и сделать вывод о том, что распутство, баловство или, напротив, смирение не имеют гендерной обусловленности, не связаны с полом субъекта поведения.

Словоупотребление родовых коррелятов: количественные данные

Таблица 4

|

Сущ. ж. р. |

Количество вхождений в НКРЯ |

Сущ. м. р. |

Количество вхождений в НКРЯ |

|

распу́тница |

87 |

распутник |

75 |

|

смире́ нница |

56 |

смиренник |

57 |

|

срамни́ ца |

41 |

срамник |

38 |

|

привере́ дница |

13 |

привередник |

22 |

|

причу́ дница |

14 |

причудник |

7 |

|

баловни́ ца |

88 |

баловник |

106 |

|

хохоту́ нья |

47 |

хохотун |

39 |

|

дебоши́ рка |

1 |

дебошир |

73 |

|

грубия́ нка |

22 |

грубиян |

355 |

|

щеголи́ ха |

171 |

щеголь |

750 |

|

шалу́ нья |

211 |

шалун |

715 |

|

чуда́ чка |

144 |

чудак |

3 567 |

|

фразёрка |

1 |

фразер |

134 |

|

франти́ ха |

67 |

франт |

906 |

|

ха́ мка |

79 |

хам |

1 314 |

|

хвасту́ нья |

11 |

хвастун |

324 |

Опираясь на такой способ верификации, можно, например, констатировать, что созданный на основе словарных данных стереотип о безнравственности женского поведения не соответствует действительности или, как минимум, речевому узусу, о чем свидетельствуют факты.

И последний способ верификации, фактически разрушающий негативные стереотипы женского поведения, – это анализ контекстуальной оценки.

В зависимости от контекста употребления отрицательная коннотация феминитива может либо нейтрализоваться, либо менять знак оценки на противоположный.

-

(1) Бабушка была охальница, осмеивала каждую из попавших в руки картошек - с точки зрения формы (Н. Горланова. Филологический амур (1980)) – здесь чувство юмора старой женщины извиняет ее скабрезность.

-

(2) Это ее мгновенно старило, превращая в плаксивую бабу - распустеху , которую ничто, кроме счастья ее детей, не интересует ... (П. Акимов. Плата за страх (2000)) - внешняя неопрятность и плаксивость извиняется материнством.

-

19 Хотя и в таких случаях экспрессивность номинации может деактуализироваться в определенных речевых ситуациях, например при реализации тактики флирта: – Я что… нравлюсь тебе?.. – Кокетка , – сказала она. – А что, такой мужчина, как ты, может не нравиться женщине? (М. Веллер. Приключения майора Звягина).

-

(3) Она всегда радуется, когда мужчины в другой раз приходят. Вот, любит мужчинов, шкурёха , - просто беда! Она - смешная девчонка , мамка у меня (М. Горький. Страсти -мордасти (1913)) – неразборчивость в связях с мужчинами интерпретируется как извинительная слабость (на то и «слабый пол») доверчивой матери.

-

(4) Милая ! Милая сумасбродка . Да, это пострашнее, чем сесть в машину к незнакомому парню (В. Аксенов. Коллеги (1962)) - нежность обращения милая «гасит» негодование по поводу своенравного поведения женщины.

-

(5) Сижу, таращусь в окно и скучаю по своей предательнице и лгунье (М. Милованов. Кафе «Зоопарк» (2000)) – эмоциональная привязанность к женщине сильнее здравого смысла и трезвой оценки ее поведения.

-

(6) Няня, мною же ребенку нанятая, раздражает чудовищно - руки трясутся, когда ее вижу. Озорница . Сыплет новомодными поговорками , ребенку моему говорит: «Не ссы в бассейн, пригодится воды напиться» (Е. Пищикова. Пятиэтажная Россия (2007)) - речевое хулиганство и солдафонский юмор няни не поощряется, но и не заслуживает осуждения и порицания, воспринимается как несерьезное поведение, озорство (вероятно, воспринятое от подопечного ребенка).

И в заключение обратим внимание (см. табл. 4) на родовые корреляты, для которых показатели частотности воспроизведения мужских номинаций существенно превышают количественные данные для однокоренных феминитивов.

Таким образом, для выявления стереотипов восприятия гендерно специфических типов поведения более надежным показателем является не языковая фактура (наличие слова, его фиксация в словаре, объем словника, его семантическая рубрикация), а речевой материал (с количеством речевых / текстовых реализаций). Из табл. 4 видно, что на фоне сравнения с мужчиной женщине мало свойственно хамство и грубость, она не нарушает общественный порядок, в меру чудит и шалит, совершенно не склонна к пустому пафосу и хвастовству, но любит наряжаться и быть в центре внимания. Частотные мужские номинации, с одной стороны, связаны с реализацией стереотипных черт феминного поведения (желание наряжаться, выставлять себя напоказ, вести себя несерьезно: франт , щеголь , шалун , хвастун ), а с другой – типично маскулинного, крайне агрессивного ( хам , грубиян , дебошир ) поведения 20. Такие предварительные выводы на основе анализа небольшого фрагмента родовых коррелятов тематического поля «Субъекты поведения», вероятно, в некоторой степени отражают внеязыковую реальность, но для их подтверждения и верификации необходимо проводить отдельное исследование.

Последний способ верификации, доступный для лингвиста, – привлечение в качестве аргументов концептуальных высказываний говорящих и пишущих людей, цитирование разнообразных источников, прежде всего литературных. Приведем из нашей «читательской коллекции» несколько цитат, каждая из которых не только отражает личный опыт пишущего, но и транслирует коллективное знание о женщине, «упакованное» в стереотипы: Меня всегда занимал вопрос: почему женщины последних ста лет разучились терять сознание? Почему они не млеют, как их бабки, от грубого слова, от неожиданной вести? Куда исчезло, кем выметено прочь это спасительное умопомрачение, которое дает передышку мозгу, чтобы осознать весть (Г. Щербакова. История в стиле РЭП); Где нужно что-нибудь построить, а еще лучше сломать - там мужчинам равных нет. Если же нужно проявить терпение, понимание, а возможно, и сострадание, то лучше доверить дело женщине (Б. Акунин. Черный монах); Женщины без мужской силы не могут обойтись, а мужчины, напротив, свою силу черпают в женской (А. Уткин. Крепость сомнения); Как ни малоразвита она, а по-женски умна и понимает: задевать мужскую честь попреками относительно слабости - опасно... (А. Слаповский. Висельник); Мужчины благороднее - они просто живут, работают, делают какие-то дела, ходят по улицам. А женщины насквозь фальшивы и подлы, ничего не совершают просто так (А. Слаповский. Пересуд); И она будет думать, что ей уже жалко спартанок, не страдавших от измен, от разлук, нелюбви. „.Ведь эти страдания - единственный тигль21, через который должна пройти настоящая женщина к главному своему мужчине (Г. Щербакова. Спартанки); Три вещи может сделать женщина для русского писателя. Она может кормить его. Она может искренне поверить в его гениальность. И, наконец, женщина может оставить его в покое. Кстати, третье не исключает второго и первого (С. Довлатов. Чемодан); Эти женщины, конечно, очень загадочные существа, загадочные люди, я всегда говорил. Как это там поётся: «Частица черта в нас заключена подчас!» Совершенно точно... (В. Голявкин. Знакомое лицо); „.женщины перед лицом испытаний сплошь и рядом ведут себя «мужественней» так называемого сильного пола, ибо женская натура, как правило, цельнее мужской и в ней сильнее развит альтруизм, что обусловлено даже их биологией (Г. Чхартишвили. Аристономия); Бабы, давно переставшие быть бабами, исстрадавшиеся над некормлеными детьми, выплакавшие слезы над похоронками. Переставшие быть бабами, но не матерями, сестрами, любящими женами (В. Тендряков. Три мешка сорной пшеницы).

В журнале, посвященном юбилею Нины Александровны Лукьяновой, хочется процитировать некоторые фрагменты из ее воспоминаний (по «рукописи»), чрезвычайно созвучных данной теме и емко формулирующих суть женщины: «Как ни странно, дедушка, образованный человек, придерживался консервативной позиции относительно образования дочерей: девкам грамота не нужна, их участь – домашнее хозяйство и дети . Эту наивную народную концепцию хорошо передают известная поговорка “ Бабья дорога – от печи до порога ”, другие поговорки и пословицы: “Знай, баба, свое кривое веретено” (т. е. свое дело), “Не петь курице петухом, не быть бабе мужиком”. Ах, неверные эти перлы народной мудрости ! Не учитывают они другую сторону женской доли: а поле, русское поле, – кто на нем вкалывал, как не русская баба? И рожала на этом же поле русская баба. А некрасовская баба: “Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет”! Сейчас очень часто иронизируют по поводу этих строк, но ведь в них кроется правда народной жизни . А вот строка из советского стихотворения: “…я и баба и мужик…”. Советское время, особенно война, добавили много черт к народному представлению о силе и выносливости русской женщины, русской бабы…»

«…Образование фамилий от мужских имен показывает нам, что в далекие-далекие времена главенствующее место в семье и обществе принадлежало мужчине. Только в советское время и особенно в постсоветское изменилась ситуация : женщина стала играть не менее важную роль в обществе, а уж о семье и говорить не приходится: чаще всего на ее плечах лежит забота о семье и о воспитании детей » (выделено нами. – О. И. ).

Нина Александровна с любовью и благодарностью пишет обо всех, кто входил в ее близкий круг – «женский батальон» (по ее выражению). Но самые проникновенные строки, самые трогательные воспоминания Нина Александровна посвятила своей маме – Анастасии Викторовне: «У мамы было очень сильным чувство самоотдачи, заботы о других», «Мама не совершала подвигов, но с лихвой выполнила свое предназначение человеколюбивого, добродетельного, добросердечного, милосердного человека, доброй матери»; «…внутренне мама была человеком большой души, сердечности и духовности».

В этой теме нет ничего честнее и искреннее этих слов. Ни один словарный стереотип уже не важен. Все типичное и предсказуемое, все языковые шаблоны и стандарты отступают перед жизнью и судьбой конкретной женщины.

Стереотипы формируются экспрессивным лексиконом и живут в словарях, но при столкновении с внеязыковой реальностью, при пересечении с линией женской судьбы (даже если это судьба «человека слова», лексикографа и лексиколога – Нины Александровны Лукьяновой, которая все знает о словарях и об экспрессивности) они «деактуализируются», уступая место исключительности и уникальности каждой женщины.

Список литературы Лексикографический образ женщины и способы верификации словарных стереотипов

- Васильева А. С. Тенденции в употреблении наименований лиц женского пола по профессиональной принадлежности // Проблемы современного образования. 2013. № 1. С. 46-53.

- Исаченко О. М. Грамматика и семантика «лексикона поведения» в сибирских диалектах: по материалам словарей // Региональные варианты национальных языков: Материалы Всерос. (с международным участием) науч. конф. Улан-Удэ, 2013. С. 139-145.

- Исаченко О. М. Материалы к словарю русских глаголов поведения // Языковые единицы в семантическом и лексикографическом аспектах. Новосибирск, 1998. Вып. 2. С. 148-166.

- Исаченко О. М. Стереотипы женского поведения: по материалам словаря // Русский язык: исторические судьбы и современность: Тр. и материалы V Междунар. конгресса. М., 2014. С. 152-153.

- Кобелева И. А. Современная русская диалектная фразеология: лексико-грамматический и лексикографический аспекты: Автореф. … д-ра филол. наук. Сыктывкар, 2012.

- Лукьянова Н. А. О контекстных условиях реализации семантики экспрессивного слова (к вопросу об экспрессивном контексте) // Экспрессивность на разных уровнях языка. Новосибирск, 1984а. С. 42-59.

- Лукьянова Н. А. О некоторых тенденциях развития лексики современных русских народных говоров в свете проблемы экспрессивности // Методологические и философские проблемы языкознания и литературоведения. Новосибирск, 1984б. С. 128-145.

- Лукьянова Н. А. О соотношении понятий «экспрессивность», «эмоциональность», «оценочность» // Актуальные проблемы лексикологии и словообразования. Новосибирск, 1976. Вып. 5. С. 3-21.

- Лукьянова Н. А. Языковая интуиция носителей говоров как источник информации о семантике экспрессивного слова // Синтаксическая и лексическая семантика (на материале языков разных систем). Новосибирск: Наука, 1986. С. 193-208.

- Лукьянова Н. А. Экспрессивная лексика разговорного употребления в семантическом аспекте // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, № 9. С. 183-200.

- Маслова В. А. Мужчина и женщина в обществе, культуре и языке // Маслова В. А. Лингвокультурология. М., 2001. С. 121-131.

- Миретина М. С. Феминизация названий профессий, должностей, титулов и званий во французском языке во Франции, Бельгии, Швейцарии и Квебеке: Дис. … канд. филол. наук. СПб., 2011. URL: http://www.dissercat.com/content/feminizatsiya-nazvanii-professii-dolzh-nostei-titulov-i-zvanii-vo-frantsuzskom-yazyke-vo-fran

- Словарь русских говоров Сибири: В 2 т. / Под ред. А. И. Федорова. Новосибирск, 1999-2001.

- Большой толковый словарь русского языка / Сост. С. А. Кузнецов. СПб.: Норинт, 1998.

- Даль В. И. Пословицы русского народа. В 2 т. М., 1984. Т. 1.

- Ерофеев В. Бог бабу отнимет, так девку даст // Мужчины: тираны и подкаблучники. М.: АСТ: Зебра Е, 2009.

- Колесников Н. П. Толковый словарь названий женщин. М., 2002.

- Национальный корпус русского языка (http://www.ruscorpora.ru/).