Ленники из Надровии в государстве Тевтонского ордена в 1340-1370 годах

Автор: Денисов С.А.

Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik

Рубрика: Всеобщая история

Статья в выпуске: 2 (57), 2022 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена положению (составу и функциям) ленников из Надровии - прусской земли, вошедшей в состав государства Тевтонского ордена в 1277 г. Изучение сведений актов и хроник позволило выделить группу из 46 персон, получивших в 1340-1370 гг. участки от Ордена и церкви и обязанных нести военную службу (участвовать в походах против Великого Литовского княжества, защищать родные земли, а также возводить и ремонтировать укрепления). Большинство ленников (44 персоны) располагали участками размером от 1,5 до 12 гуффенов. Среди надровов наблюдалась социально-имущественная дифференциация, проявления которой были схожи с ситуацией в других прусских землях: аккумуляция собственности в руках отдельных персон, раздел участков, появление выморочных земель, происходившие в условиях сокращения свободной пригодной для культивации территории. Для того чтобы минимизировать негативные последствия указанного процесса, Орден и церковь предоставили ленникам право использовать близлежащие угодья, компенсировали потерю участка, ввели штраф (вергельд) за ущерб жизни и здоровью пруссов. Формирование ленной системы в Надровии, так же как возникновение поселений в доорденский период, было тесно связано с водными артериями (реками Прегель, Инстер, Анграппа и др.), что обусловлено значением водной коммуникации в труднодоступной покрытой лесами области. При этом, в отличие от городищ и селищ X-XIII вв., лены концентрировались в западной части Надровии, что было обусловлено формированием здесь системы орденских замков, являвшихся военными и административными центрами. В этих условиях наиболее стабильно осваивались те территории, которые были заселены в доорденский период и возделывались позднее благодаря близкому расположению к новым центрам.

Пруссы, надровия, ленное владение, тевтонский орден, социально-имущественная дифференциация

Короткий адрес: https://sciup.org/147246422

IDR: 147246422 | УДК: 94(430)"1340/1370" | DOI: 10.17072/2219-3111-2022-2-23-32

Текст научной статьи Ленники из Надровии в государстве Тевтонского ордена в 1340-1370 годах

распространили свою власть на Пруссию, Скаловию и Судовию, выйдя к границам с Великим Литовским княжеством.

Противостояние Ордена с восставшими сопровождалось разорением земель и миграцией жителей в соседние области, которые находились под властью великого магистра или литовского князя. Восстановление разоренных территорий происходило неравномерно. В тех областях, которые характеризовались выгодным географическим положением и были хорошо освоены в предшествующий орденскому завоеванию период (Самбия и Помезания), социальноэкономическая ситуация была восстановлена достаточно быстро и уже к середине XIV в. характеризовалась развитой системой условного землевладения [ Vercamer , 2010, S. 390; Szczepański , 2016, S. 325–329]. Напротив, труднодоступные области, покрытые лесами и освоенные в меньшей степени (Бартия, Скаловия и Надровия), были заселены только в XV– XVI вв. [ Długokęcki , 2008, S. 205–212; Białuński , 2009,S. 409–416]. Из перечисленных земель Надровия представляет особый интерес как территория, занимавшая промежуточное место между хорошо освоенными районами Самбии и менее обжитой территорией Скаловии, пограничной с Великим Литовским княжеством. Становление в Надровии новой социальной системы демонстрирует, какое место занимала данная область в политике Ордена. Для характеристики данной системы рассмотрим положение (состав и функции) местных ленников.

Данный аспект рассматривался в историографии в рамках вопросов о заселении округов Надровии и положении ее отдельных жителей. Основным выводом стало утверждение о включении местного населения в социальную систему Ордена в статусе ленников, чьи владения располагались по берегам рек Прегель, Дейма и Алле (районы Лабиау, Велау, Тапиау, Инстербурга) [ Kuck, 1909, S. 22–24; Kasiske , 1934, S. 133–136; Mortensen G., Mortensen H , 1938, S. 73–82; Długokęcki , 2008, s. 209; Vercamer, 2010, S. 290, 296–297, 392]. При этом состав и функции данной группы специально не рассматривались.

Хронологическими рамками исследования являются 1340–1370 гг., от первого пожалования пруссам на территории Надровии до оформления социальной системы государства Тевтонского ордена [ Biskup, Labuda , 1988, S. 288–290].

Сведения о надровских ленниках содержатся в 33 актах, пожалованных им Орденом (великим магистром или верховным маршалом) и церковью (Самбийским епископом или капитулом). Документы определяли размер, расположение участка и условия права собственности на него. Структура актов включала в себя публичное объявление, указание дарителей и получателей участка, описание границ и/или размера надела, перечисление условий, при которых действовали право собственности, сведения о штрафе за угрозу жизни и здоровью ленника, указания на время, место и свидетелей составления документа, а также удостоверительные знаки (сигнатуру и печать). Сведения актов дополняются хрониками XIV в., к которым относятся труды Петра из Дусбурга (завершен в 1326 г.), Германа Вартбергского (создан в 1370–1380 гг.) и Виганда из Марбурга (закончен в 1394 г.). Данные источники содержат сведения о становлении власти Ордена в Надровии и о привлечении местного населения к его военным кампаниям против Великого Литовского княжества.

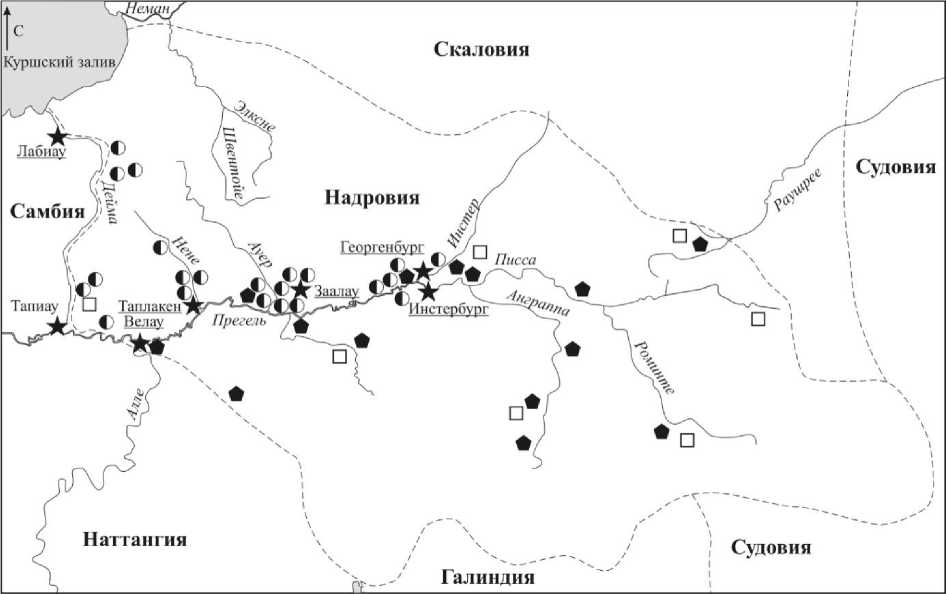

Надровия располагалась на востоке Пруссии, занимая бассейн р. Прегель и ее притоков (Деймы, Алле, Писсы, Анграппы и Инстера). На западе она граничила с Самбией, на севере – со Скаловией, на востоке – с Судовией, на юго-востоке – с Наттангией, на юге – с Галиндией (рисунок).

Надровы, численность которых до орденского завоевания составляла около 9800 человек [Новиков, 2014, с. 26], активно сопротивлялись орденской экспансии, совершив вместе со скаловами и судовами походы в Самбию в 1255 г. (Petri de Dusburg Chronicon terrae Prussiae, 1861, S. 92–93, № 73) и Бартию в 1274 г. (Ibid. S. 131, № 174). После похода 1255 г. они построили на месте впадения Деймы в Прегель замок Вилов (Велау), в котором оставили войско под командованием нобиля Тирско и его сына Маудела (Ibid. S. 92–93, № 73; S. 112, № 122). Задача отряда состояла в том, чтобы защищать от нападений Ордена внутренние районы Надровии. Однако в скором времени Тирско перешел на сторону противника, что предоставило братьям возможность для военных кампаний против местных жителей. Видя произошедшие перемены, часть надровов еще до начала боевых действий подчинилась власти Ордена и переселилась на подвластные ему земли (Ibid. S. 131, № 175). В 1274–1277 гг. войско братьев разорило восточные округи Надровии, центрами которых являлись городища Оттолихия и Каменисвике (Камсвикус) (Ibid. S. 131–132, № 176–178). Вследствие этого надровы покинули родную область: одни из них добровольно присоединилось к Ордену, другие были уведены в плен, третьи мигрировали в Великое Литовское княжество, так что к 1326 г. местные поселения находились в запустении (Ibid. S. 132, № 179).

После того как Тирско перешел на сторону Ордена, западные районы Надровии, Велау и Лаукишке, были поделены между Орденом и Самбийским епископом, что было зафиксировано в договоре 3 мая 1258 г. Согласно этому акту две трети земель принадлежали Ордену, одна треть – церкви (Urkundenbuch des Bisthums Samland, 1891–1905, S. 24–28, № 58). Границы этих владений были уточнены в договоре между великим магистром и епископом от 12 ноября 1352 г. (Ibid, S. 281–283, № 404), а 17 мая 1353 г. часть земель, которая принадлежала епископу, была поделена между ним и капитулом (Ibid. S. 287–289, № 415).

Акты содержат сведения о 46 ленниках, получивших владения от Ордена и церкви. Основная часть из них (43 персоны) была обязана нести военную службу на коне и с оружием предписанным обычаем («сum armis in terra consuetis»), а также возводить новые укрепления и ремонтировать старые (Preussisches Urkundenbuch, 1944, S. 267–268, № 386; Ibid., 1964, S. 559–560, № 622; Ibid., 1969–1975, S. 79–80, № 138; S. 421–422, № 743; Ibid., 2000, S. 413, № 724, etc.). В состав вооружения ленников, судя по аналогичным документам, пожалованным пруссам в других областях, относились щит, копье, броня и шлем (Ibid., 1909, S. 305, № 475; S. 373, № 595), [Kwiatkowski, 2016, S. 187–189, 352, 358, etc.]. Аналогичную военную службу несли оставшиеся трое надровов (Бухант, Тулекойте и Генрих Пернау), которые при этом были освобождены от строительства (Preussisches Urkundenbuch, 1944, S. 217, № 305; Ibid., 1958, S. 320, № 454; Ibid., 1969–1975, S. 176–177, № 317; Ibid., 1986, S. 177–178, № 314). Размер наделов, которыми обладало большинство ленников (44 человека), составил от 1,5 до 12 гуффенов (Ibid., 1944, S. 217–218, № 305, № 308; S. 267–268, № 386; Ibid., 1958, S. 320, № 454; Ibid., 1964, S. 104–105, № 110; S. 559–560, № 622; Ibid., 2000, S. 302, № 533), 2 персоны (Кейтел и Георгий) владели участками размером соответственно 22,7 и 69 гуффенов (Ibid., 1944, 1. S. 268, № 388; Ibid., 1969–1975, S. 351, № 628).

Вследствие небольшой численности группы определение происходивших в ней социальных процессов возможно при сопоставлении с аналогичными ситуациями, которые наблюдались в других прусских областях. Это сравнение позволяет говорить о процессе социально-имущественной дифференциации среди надровов, который состоял в аккумуляции имущества в руках отдельных персон, с одной стороны, и в разделе участков между ленниками и появлении выморочных земель, с другой стороны. Первая тенденция представлена в актах 10 ноября 1354 г. и 27 сентября 1364 г., пожалованных соответственно Венцко (Ibid., 1969–1975, S. 150–151, № 272) и Генриху Пернау (Ibid., 1986, S. 177–178, № 314) и зафиксировавших получение ими дополнительных участков. Вторая тенденция представлена в грамоте, пожалованной 29 сентября 1364 г. Нагрипте и Патиру и закреплявшей возможность раздела имущества при сохранении обязанности обоих владельцев нести военную службу (Ibid, S. 178, № 315). В этом же документе указана третья тенденция, относящаяся к социальноимущественной дифференциации: в случае отсутствия наследников у одного из совладельцев участка (т.е. при появлении выморочного надела) его доля переходит ко второму леннику. При этом ни напрямую, ни косвенно о появлении выморочного имущества в других актах не сообщается, однако возможность, предусматриваемая в данном случае дарителем, позволяет тем не менее предположить наличие таких ситуаций в Надровии. Данные тенденции развивались в условиях постепенного сокращения свободной пригодной для культивации территории, что приводило к нехватке земель в границах выделенного участка, которая оказалась возможна согласно акту, пожалованному Генриху Пернау.

Аналогичная ситуация наблюдалась в соседних с Надровией землях Самбии и Наттангии, где также зафиксированы аккумуляция имущества в руках отдельных персон (Urkundenbuch des Bisthums Samland, 1891–1905, S. 12–13, № 46; S. 29–30, № 59; Preussisches Urkundenbuch, 1964, S. 308, № 345; Ibid., 1969-1975, S. 168–169, № 303; Ibid., 2000, S. 334, № 594; S. 500, № 860), раздел участков между ленниками (Urkundenbuch des Bisthums Samland, 1891–1905, S. 219, № 291; S. 230–232, № 311; S. 261–262, № 371; S. 267–268, № 382), появление выморочных земель (Ibid, S. 157–158, № 233; S. 162, № 242; S. 239, № 323; 240–241, № 326) и нехватка земель в границах выделенного участка (Ibid, S. 260, № 366).

Возможное развитие перечисленных тенденций могло дестабилизировать систему местного землевладения, приводя к прекращению использования участков. Для того чтобы стабилизировать ситуацию Орден и церковь предприняли ряд мер:

-

1) предоставили владельцам право использовать угодья (пастбища, луга, леса и водоемы), прилегающие к их участкам. Такое право получили 11 ленников (Preussisches Urkundenbuch, 1944, S. 218, № 308; Ibid., 1969–1975, S. 64, № 107; S. 88, № 154; S. 90, № 158; S. 176–177, № 317; Ibid., 1986, S. 178, № 315; S. 281, № 492; Ibid., 2000, S. 302, № 533);

-

2) ввели компенсацию за участок, возвращаемый дарителем для своих нужд (4 землевладельца) (Ibid., 1969–1975, S. 150–151, № 272; Ibid., 2000, S. 302, № 533);

-

3) ввели штраф (вергельд) за ущерб жизни и здоровью ленников, размер которого составил от 16 до 60 марок. Такую привилегию получили 19 надровов (Ibid., 1969–1975, S. 192, № 340; S. 203, № 357; S. 351, № 628; S. 459, № 806; Ibid., 1986, S. 203–204, № 365; Ibid., 2000, S. 302, № 533; S. 413–414, № 725);

-

4) позволили вместо несения военной службы выплачивать налог (в исключительном случае для Генриха Пернау).

Помимо мер, направленных на поддержку ленников, церковь в ряде случаев ограничивала использование тех участков, которые были необходимы ей в качестве угодий. Так, в актах, изданных 20–30 мая 1353 г. для 7 землевладельцев, был специально отмечен запрет на рубку леса, находившегося рядом с их участками в районах Инстербурга и Заалау (Ibid., 1969–1975, S. 88, № 154; S. 90–91, № 158–161).

Благодаря расположению на востоке Пруссии, Надровия стала плацдармом для походов орденского войска в земли Великого Литовского княжества. Для этих кампаний братья привлекали надровских ленников, находившихся в период военных действий под командованием пфлегеров2. В рассматриваемый период надровы принимали участие в походах на Ковно в 1361 г. (Die Chronik Wigands von Marburg, 1863. S. 527) и в район р. Меммеля в 1370 г. (Ibid. S. 570), а позднее – в походах на Вейгау в 1374 г. (Ibid. S. 573), и снова в районы Ковно в 1377 г. (Ibid. S. 577) и Меммеля в 1379 г. (Ibid. S. 590). Помимо участия в орденской экспансии, надровы привлекались для защиты родной области: для отражения войск литовского князя Кейстута (1345–1382) в январе 1382 г. (Ibid. S. 602) и для противостояния литовскому вторжению в районе р. Раушрее в 1389 г. (Ibid. S. 638).

Расположение ленов, так же как поселений, существовавших в доорденское время, показывает тесную связь освоенных земель с водными артериями (рисунок).

Данная ситуация обусловлена тем, что территория Надровии на протяжении рассматриваемого периода была покрыта лесами и входила в состав Великой пущи, которая занимала восточную и южную части Пруссии. Вследствие этого основным видом коммуникации являлись передвижения по рекам, о чем свидетельствуют сообщения, содержащиеся в хрониках Петра из Дусбурга и Виганда из Марбурга. Согласно первой из них, в 1274 г. Самбийский фогт Дитрих фон Лиделау (1272–1292), посадив воинов на корабли, переправился по рекам в восточную Надровию и достиг укрепления Оттолихия, которое захватил штурмом ( Petri de Dusburg Chronicon terrae Prussiae, 1891, S. 132, № 177). В хронике Виганда из Марбурга сообщается, что фогт Самбийского епископа Ульрих фон Гусау (1381– 1385) совместно с пфлегерами Инстербурга и Тапиау, передвигаясь по рекам, соединили свои силы и преследовали войско князя Кейстута, вторгшееся в Надровию в январе 1382 г.

При сходстве принципов расселения надровов до и после орденского завоевания обращают на себя внимания некоторые различия. В X–XIII вв. городища и селища располагались преимущественно в восточной части области, в верхнем течении Прегеля, а также вблизи Инстера и Анграппы, а в 1340–1370 гг. ленные владения концентрировались в западной части области в среднем течение Прегеля, вблизи Деймы, Нене и Ауэра (см. рисунок). Данные изменения связаны с созданием на западе Надровии системы орденских замков как военных и административных центров, пришедших на смену прусским городищам. Ленные владения концентрировались в округах Инстербурга, Георгенбурга, Заалау, Таплакена, Велау, Тапиау и Лабиау, которые служили укрытием для местных жителей в случае нападения литовцев, а также центрами, откуда осуществлялось руководство использованием земельного фонда (выдавались жалованные грамоты, производился обмер участков, решались имущественные тяжбы). Этим объясняется направление литовского вторжения в июне 1376 г., в ходе которого Кейстут разорил округи указанных орденских замков и захватил там богатую добычу (Hermani de Wartberge Chronicon Livoniae, 1863, S. 110; Die Chronik Wigands von Marburg, 1863, S. 577–578, 583).

Рисунок. Расположение поселений доорденского времени и ленов 1340–1370 гг. в Надровии: # – городища, □ – селища, Заалау – опорные пункты Ордена, с – ленные владения (составлен на основе [ Кулаков , 1990, с. 47, рис. 24; Бахтин , 2005, карта]

В то же время прусские городища и селища, известные в доорденское время, прекратили свое существование, утратив после походов Ордена роль военных и административных центров. Большинство городищ (6) и селищ (4), существовавших в восточной Надровии в доорденское время, не содержат культурного слоя позднее XIII в. [ Кулаков , 1990. с. 56; Ефремов, 2009, с. 15–16]. Исключение составляет городище Каменисвике (Камсвикус), на месте которого был сооружен форпост Таммов, прикрывавший северо-восточное направление на Великое Литовское княжество. Это укрепление упоминается в хронике Виганда из Марбурга, согласно которой его защитники оказали сопротивление войску князя Кейстута в 1376 г. При этом в источнике сообщается, что Таммов обладал предместьем (suburbium) и располагался среди лесов, где произошло сражение с литовцами (Die Chronik Wigands von Marburg, 1863, S. 577–578). Эти обстоятельства подчеркивают статус, которым обладал Таммов, представлявший собой передовое укрепление без прилегающей земледельческой округи. Данное утверждение согласуется с археологическими исследованиями городища в 2002 г. и селища, расположенного рядом с ним, в 2014 г.

В ходе работ на городище были выявлены закрытые комплексы и горизонт XIV–XV вв., связанные с существованием форпоста и содержавшие оружие (наконечники стрел и арбалетных болтов), а также сероглиняную гончарную керамику. Ниже были выявлены горизонт и закрытые комплексы, относящиеся к первой половине I тыс. н.э. и связанные с существовавшим здесь поселением [ Калашников, 2002, с. 25–30; Он же , 2006, с. 18–38].

При исследовании селища были выявлены 19 закрытых комплексов, представленных хозяйственными постройками. Несмотря на расхождения исследователей относительно датировки предметов, обнаруженных при изучении памятника (фрагментов лепных сосудов, спиралеконечных подковообразных фибул, фибулы с маковидным навершием, фрагмента браслета с головкой дракона), период существования селища находится в границах не позднее XIII в., что подтверждается отсутствием на нем (за исключением пахотного горизонта) сероглиняной гончарной керамики, являющейся маркером орденского времени [Калашников, 2009, с. 17–21; Кулаков, 2017, с. 8–9].

Таким образом, создание новой административной и социальной системы на прусских землях привело к смещению поселений в западную часть Надровии. В этих условиях стабильно возделывались те земли, которые были заселены к XIII в. и осваивались в последующий период благодаря близкому расположению к орденским замкам, как в случае с районами Тапиау и Велау, где были выявлены культурный слой и закрытые комплексы XII–XV вв. [ Кулаков, 1990, с. 56]. Наиболее ярко данная ситуация представлена в районе Велау, расположенном у впадения Алле в Прегель (см. рисунок). В XII–XIII вв. здесь существовало городище Велува, а в 1255 г. надровами, скаловами и судовами был построен замок, перешедший позднее под власть Ордена. После возведения в начале XIV в. нового замка Велау, старое укрепление (Альт Велау) потеряло стратегическое значение [ Бахтин , 2005, с. 61], однако расположенное рядом поселение продолжило свое существование. 14 ноября 1361 г. верховный маршал Иоганн Шиндекопф (1359–1370) пожаловал здесь некоему Клаусу таверну, мельницу, луг и шесть моргенов сада (Preussisches Urkundenbuch, 1969–1975, S. 587–588, № 1031). Перечисленные обстоятельства свидетельствует об активной строительной и хозяйственной деятельности в районе Велау на протяжении XII–XIV вв. Социальный состав местного населения и его культура были исследованы в ходе раскопок расположенного рядом с поселением некрополя, проведенных в 1993, 1996–2001 гг. В результате работ были выявлены 372 мужских и женских погребения, в инвентаре которых находились предметы, относящиеся как к прусской культуре доорденского времени (шейные гривны типа «тоттенкроне», фибулы, жезлы, обереги), так и к культуре, складывавшейся под властью братьев (парадные «рыцарские» пояса с изображениями орденского герба и прусского жертвенного козла, монеты Тевтонского ордена) [ Валуев, Кулаков, 1999, с. 80–83; Валуев , 2003, с. 104–108; Он же , 2006, с. 136–149]. Устойчивое функционирование некрополя, который был связан с поселением, сохранившимся после орденского завоевания, свидетельствовало о приспособлении местных жителей к новым политическим условиям.

Итак, ленное землевладение в Надровии, представлявшее собой способ инкорпорирования местного населения в социальную систему Орденского государства, формировалось в 1340–1370 гг. путем предоставления пруссам участков в обмен на службу, подразумевавшую участие в кампаниях против Великого Литовского княжества и защиту родных земель от вторжений. Сравнительно небольшое число ленников (46 персон) было обусловлено малым числом пригодных для обработки земель в Надровии, покрытой лесами и входившей в состав Великой пущи. Сопоставление условий, на которых были пожалованы земли надровским ленникам, с условиями, которые зафиксированы в аналогичных документах, изданных для пруссов из других областей, позволяют говорить о схожих проявлениях социально-имущественной дифференциации. Данные проявления состояли в аккумуляции имущества в руках отдельных лиц, разделе участков и появлении выморочных земель в условиях сокращения фонда свободной пригодной для культивации территории. Для стабилизации землепользования Орден и церковь предоставляли ленникам право пользоваться близлежащими угодьями, компенсировали потерю участка в случае возвращения дарителем для своих нужд, ввели штраф (вергельд) за ущерб жизни и здоровью пруссов. Перечисленные меры позволили стабилизировать ситуацию, о чем говорит отсутствие сведений о разорившихся ленниках, прекративших обрабатывать свои наделы. Лены, так же как городища и селища доорденского времени, находились вблизи водных артерий, однако занимали западную часть Надровии, располагаясь в бассейне среднего течения реки Прегель и его притоков Деймы, Нене и Ауэра, что было обусловлено возведением в этих районах орденских замков Инстербурга, Заалау, Велау, Тапиау и других, являвшихся военными и административными центрами. В то же время восточная часть области, освоенная в X–XIII вв., осталась незаселенной, за исключением форпоста Таммов. В условиях концентрации хозяйственной жизни в западной части Надровии, наиболее стабильно осваивались те земли, которые были заселены в доорденское время и возделывались в последующий период, благодаря вхождению в новую систему расселения. Их жители, судя по материальной культуре, сохранили обычаи предшествующего периода, в которые были при этом включены элементы новой традиции, распространяемой Орденом. Рассмотренные процессы свидетельствуют об успешном инкорпорировании Орденом надровов в новую социальную систему, что стало залогом последующего освоения области и распространения власти братьев на северо-восток.

Список литературы Ленники из Надровии в государстве Тевтонского ордена в 1340-1370 годах

- Бахтин А.П. Замки и укрепления Немецкого ордена в северной части Восточной Пруссии. Калининград: Terra Baltica, 2005. 208 с., карта. EDN: QNNCAP

- Валуев А.А., Кулаков В.И. Тевтонский крест и бог Перкуно // Наука в России. 1999. № 6. С.80-83. EDN: YRYQJT

- Валуев А.А. Итоги изучения грунтового могильника Альт-Велау // Проблемы Балтийской археологии: c6. науч. тр. / науч. ред. Э.Б. Зальцман. Калининград: Изд-во КГУ, 2003. С. 104108. EDN: XZVBTV

- Валуев А.А. Сохранение элементов языческих традиций в культуре пруссов в орденское время (по материалам археологических раскопок могильника Альт Велау у пос. Знаменск Гвардейского района Калининградской области) // Археологические исследования в Калининградской области: сб. науч. стат. / отв. ред. В.Н. Маслов. Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. С. 136-149.

- Ефремов Л.А. Археологические исследования в восточной части Калининградской области // Надровия. 2009. № 6. С. 11-16.