Лепестковидные бусы финала средней бронзы как культурно-хронологический индикатор

Автор: Мимоход Р.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 233, 2014 года.

Бесплатный доступ

Эта статья посвящена анализу определенного вида ювелирных изделий с заключительной стадии Среднемесячного века - лепестковые бусины из фаянса и, реже, обжигаемой глины. Орнаменты многочисленны и представлены сериями в предгорьях Северного Кавказа, в низовьях Дона и Волги и на Северо-Восточном Кавказе. Бусины имеют очень узкий хронологический ареал - 22-й - 20-й век до н.э. (калиброванные даты). Они являются типичными, главным образом, захоронениями с ранней стадии послекатакомбических культурных образований и собраний того же периода на Северо-Восточном Кавказе. Бутылки в форме лепестков были новинкой в ассортименте ювелирных изделий, изготовленных в Lola Culture. Из этого фокуса изолированные экземпляры и наборы таких бусинок проникали на территории других культур в результате межкультурных контактов.

Лепестковидные бусы, фаянс, посткатакомбный период, финал среднего бронзового века, лолинская культура, культурный круг бабино, присулакская культура, архонская культурная группа, культурно-хронологический индикатор

Короткий адрес: https://sciup.org/14328613

IDR: 14328613

Текст научной статьи Лепестковидные бусы финала средней бронзы как культурно-хронологический индикатор

Поиск артефактов – культурно-хронологических индикаторов – одна из основных задач в построении хронологических систем и реконструкции культурно-генетических процессов по археологическим данным. Казалось бы, все основные категории вещей, которые могут служить узкими хроноиндикаторами для эпохи бронзы, уже известны, но это не так. Уточнение культурных контекстов и хронологических позиций для целых пластов памятников приводит к выделению новых категорий инвентаря, которые оказываются надежными хронологическими реперами и становятся основой для создания периодизаций и установления линий синхронизаций. Один из таких ярких примеров – лепестковидные бусы из фаянса и керамики финала среднего бронзового века (рис. 1–5).

Этот тип украшений известен довольно давно. Первый раз такие бусы были обнаружены при раскопках Нальчикского могильника в 1929 г. (рис. 1; 5, 16 ) ( Круглов, Пиотровский, Подгаецкий , 1941. С. 120). Во второй половине прошлого века и по настоящее время лепестковидный бисер стабильно встречался

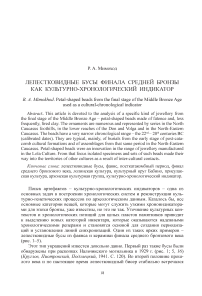

Рис. 1. Карта комплексов с лепестковидными бусами а – лолинская культура; б – днепро-донская бабинская культура; в – волго-донская бабинская культура; г – аликоновская группа; д – архонская культурная группа; е – присулакская культура

1 – Писаревка II 10/2; 2 – Ребриковка II 1/7; 3 – Кривая Лука XXXIV 2/7; 4 –Новопалестинский II 2/5; 5 – Золотаревка 1 23/1, 6 15/6; 6 – Шарахалсун 3 8/2; 7 – Цаган-Усн VII 2/9, 2/11; 8 – Манджи-кины 1 10/2; 9 – Чограй, одиночн. кург/14; 10 – Ореховка 2/5; 11 – Калиновский 1/8; 12 – Нальчикский могильник; 13 – Чикола II 4/3; 14 – Архонская-88 2/5; 15 – Миатли II 1/1, 2/1

в захоронениях разных культурных контекстов Северо-западного Прикаспия, Северо-Восточного Кавказа, Нижнего Поволжья и Нижнего Подонья (рис. 1). Несмотря на то, что подобралась уже представительная серия этих бус, данные изделия на протяжении полувека с момента первой находки не привлекали внимание исследователей ни с точки зрения культурной принадлежности, ни в плане возможной хронологической нагрузки. В публикациях и отчетах авторы находок даже не пытались четко определить их морфологию, ограничиваясь общей констатацией подтреугольной, продолговатой или неправильной формы в рамках формального описания всех фаянсовых бус, происходящих из погребений (Круглов, Пиотровский, Подгаецкий, 1941. С. 120; Дворниченко, Федоров-Давыдов, 1981; Андреева, 1985; Дервиз, 1989. С. 259; Прокофьев, 2004. С. 282). Более конкретно морфология лепестковидных бус была рассмотрена при публикации комплексов Миатли II 1/1 и 2/1 (рис. 4, 1; 5, 14, 15), где они названы бусиной и подвеской в форме зуба (Канивец, 1959. С. 53; Канивец, Березанская, 1959. С. 64, 70). В.П. Шилов определил подобные украшения из погребения 9 кургана 2 мог. Цаган-Усн VII (рис. 2, 3; 5, 3, 4) как «яйцевидные» (Шилов, 1987), а Н.А. Николаева, В.А. Сафронов и С.Н. Кореневский описали бисер из комплексов Чикола II 4/3 и Архонская 88 2/5 (рис. 4, 2) как «каплевидный» (Николаева, Сафронов, 1977; Кореневский, 1988).

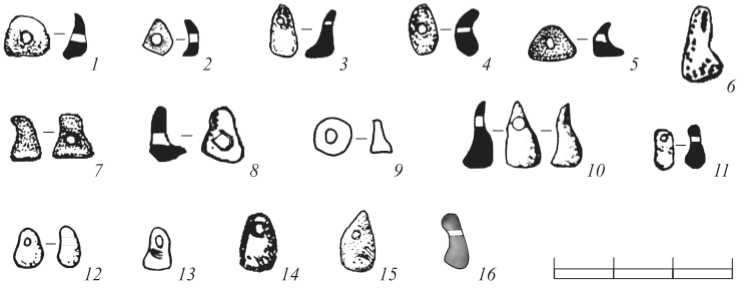

Разнобой в названии однотипных изделий объясним. Исследователи, по-ви-димому, не воспринимали этот вид бус как системное явление, не пытались собрать разрозненные аналогии и четко определиться с терминологией. Когда такая работа была проделана, стало понятно, что мы имеем дело с вполне самостоятельным типом украшений. Форма этих бус подтреугольная, подовальная или неправильная в плане, с отверстием в центре или смещенным к верхушке изделия (рис. 5). В профиле бусины имеют характерную изогнутость и напоминают лепестки, поэтому для них предложен термин «лепестковидные» ( Мимоход , 2003. С. 105). Он стал использоваться в литературе, в том числе украино- («пе-люстковi») ( Литвиненко , 2009. С. 59, 61) и англоязычной («petal») ( Shortland, Shishlina, Egorkov , 2007. Tabl. 3, p. 281).

На сегодняшний день известно 18 комплексов, в инвентаре которых обнаружены лепестковидные бусы. Кратко их охарактеризуем.

Лолинская культура (11 комплексов)

Золотаревка 1 23/1 , Ставропольский край (рис. 1; 5, 1 ) (раскопки А.А. Калмыкова 2001 г.). Погребение основное в кургане, совершено в катакомбе. Скелет взрослого мужчины лежал скорченно на левом боку в позе адорации, головой на ВЮВ. В могиле обнаружены фрагмент сосуда, каменный диск и многочисленный фаянсовый и керамический бисер, в том числе трехрожковый и лепестковидный. Низки последнего находились у шейных позвонков и у запястья правой руки. Изделия имеют коричневый цвет и, скорее всего, сделаны из глины.

Золотаревка 6 15/6 , Ставропольский край (рис. 1; 5, 2 ) ( Бабенко , 2001). Захоронение впускное, совершено в яме овальной формы. На дне могилы обнаружены два скелета – взрослого и подростка – в скорченном положении на левом боку, головой ориентированных на С. Положение рук не установлено. В состав инвентаря входили фрагмент сосуда, костяной конус, астрагалы МРС и фаянсовый бисер. Лепестковидные бусы (5 шт.) находились в заполнении могилы между черепами умерших.

Калиновский 1/8 , Ставропольский край (рис. 1; 5, 8 ) ( Дервиз , 1989). Захоронение впускное, в насыпи, яма не прослежена. Костяк женщины 20–35 лет лежал в скорченном положении на левом боку головой на В. Обе руки согнуты в локтях под прямым углом, предплечья находятся в районе живота и парал-

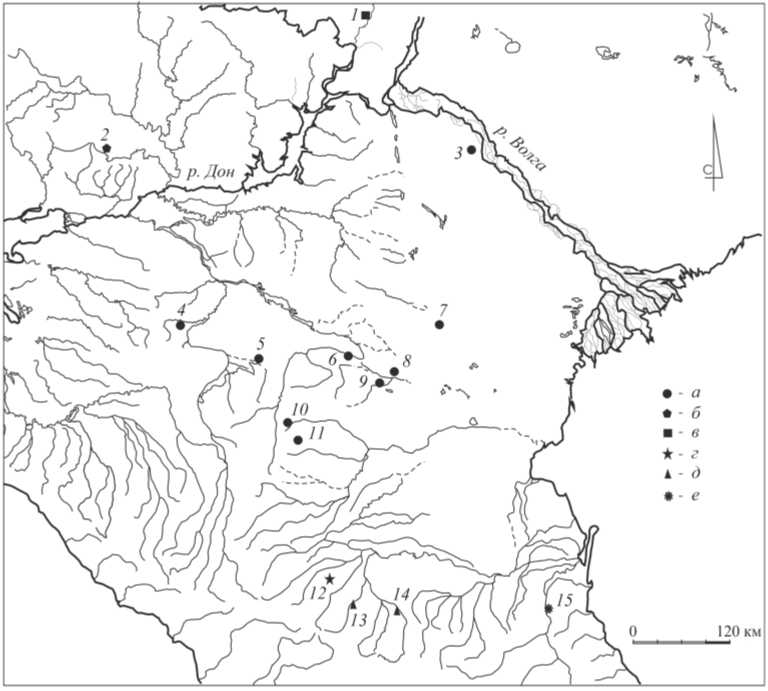

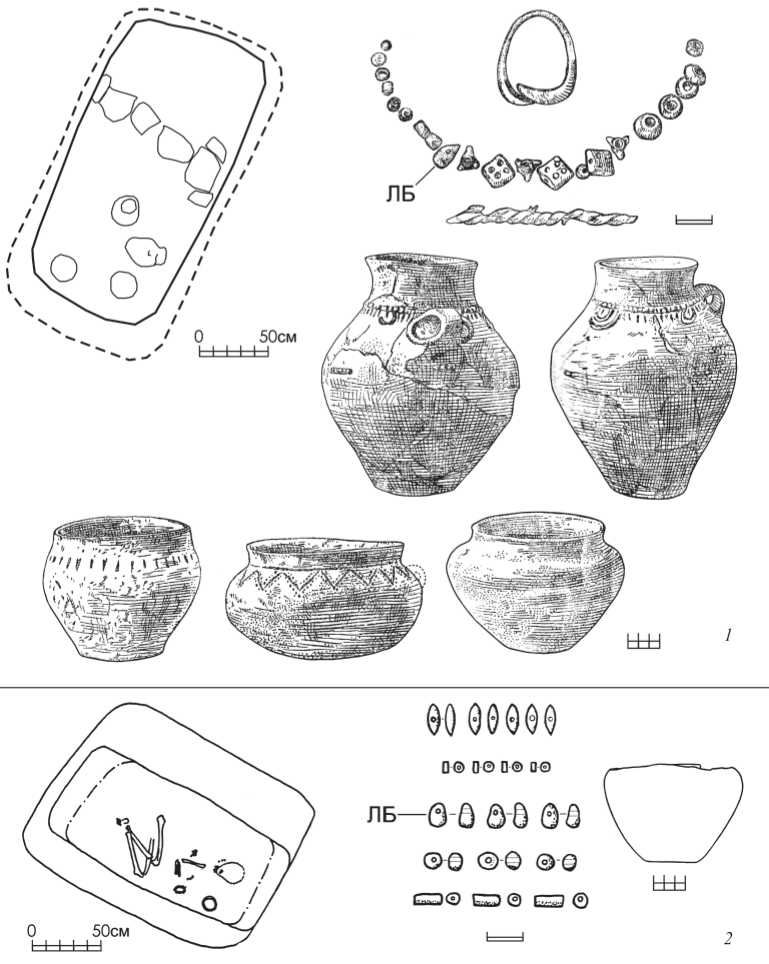

Рис. 2. Погребения лолинской культуры с лепестковидными бусами

ЛБ – лепестковидные бусы

1 – Манджикины 1 10/2; 2 – Новопалестинский II 2/5; 3 – Цаган-Усн VII 2/9; 4 – Ореховка 2/5

лельны друг другу. У ног зафиксирован череп МРС. В районе груди и головы располагался многочисленный фаянсовый бисер и четыре сердоликовые бусы. В состав украшений входило не менее 40 лепестковидных бусин.

Кривая Лука XXXIV 2/7 , Астраханская область (рис. 1) ( Дворниченко, Федоров-Давыдов , 1981). Погребение впускное, совершено в яме овальной формы. Скелет ребенка лежал скорченно на левом боку, черепом ориентирован на С. Положение рук как у скелета из предыдущего комплекса. У рук обнаружены кости ног МРС. У костей предплечий зафиксированы фаянсовые бусы, среди них четыре лепестковидные бусы.

Манджикины 1 10/2 , Калмыкия (рис. 1; 2, 1 ; 5, 5 ) ( Шишлина , 2000). Захоронение основное, совершено в катакомбе. Костяк женщины 45–55 лет находился в сильно скорченном адоративном положении, головой ориентирован на С. В состав инвентаря входили лопатки МРС, сосуд баночной формы, костяные проколки, отщепы кремня, сердоликовые и фаянсовые трехрожковые, кольцевидные и лепестковидные бусы. Украшения из фаянса располагались в районе щиколоток.

Новопалестинский II 2/5 , Ростовская область (рис. 1; 2, 2 ) ( Яценко , 1999). Могила имела катакомбную конструкцию. Скелет женщины 30–35 лет лежал скорчено на левом боку головой на С, руки согнуты в локтях, кисти находились перед лицом. Инвентарь: бронзовые нож, шило, височное кольцо, волютоотраз-ная подвеска, а также подвеска из раковины и многочисленный фаянсовый бисер, в том числе рожковый и лепестковидный. Им была расшита одежда и пояс погребенного. Интересующие нас бусы находились возле левой руки.

Ореховка 2/5 , Ставропольский край (рис. 1; 2, 4 ; 5, 6 ) ( Андреева , 1985). Впускное, в насыпи, яма не прослежена. Скелет взрослого человека находился в скорченном положении на правом боку, головой на ЮВ. Положение рук такое же, как и в комплексах Калиновский 1/8 и Кривая Лука XXXIV 2/7. В районе плеч и шеи найден фаянсовый бисер оранжевого цвета, среди них 12 крупных лепестковидных бусин.

Цаган-Усн VII 2/9 , Калмыкия (рис. 1; 2, 3 ; 5 ; 3; 4) ( Шилов , 1987). Комплекс впускной, устроен в яме округлой формы. Костяк женщины окрашен охрой, находился в скорченном положении на левом боку, руки в позе адорации, черепом скелет ориентирован на С. Инвентарь представлен фаянсовыми бусами: цилиндрическими, трехрожковыми и лепестковидными. Бисер располагался в области шеи, плечей и таза.

Цаган-Усн VII 2/11 , Калмыкия (рис. 1) (Там же; Мимоход , 2007а). Погребение впускное, устроено в глубокой яме с заплечиками. Скелет женщины лежал в сильно скорченном положении на левом боку, головой на С. Руки согнуты в локтях, кисти находились перед лицом. В состав инвентаря входили костяная проколка, кремневый отщеп, сердоликовые и фаянсовые, в том числе лепестковидные, бусы. Последние располагались в области черепа и шейных позвонков.

Чограй, одиночный курган / 14, Ставропольский край (рис. 1; 5, 9) (Коре-няко, 1977). Захоронение впускное, совершено в катакомбе. Скелет мужчины 25–40 лет находился в скорченном положении на левом боку, черепом ориентирован на С, руки в позе адорации. Сопровождающие вещи: астрагал МРС, костяное кольцо, фаянсовые цилиндрические, кольцевидные и трехрожковые бусы. Лепестковидная бусина имела коричневый цвет и сделана, скорее всего, из глины. Она обнаружена в районе шеи.

Шарахалсун 3 8/2 , Ставропольский край (рис. 1; 5, 7 ) ( Яковлев , 2001). Захоронение впускное, парное, принадлежало взрослым индивидам, устроено в катакомбе. Один костяк находился в пакетированном состоянии, второй располагался скорченно на левом боку в позе адорации, черепом ориентирован на ССВ. В состав инвентаря входили костяное пряслице, бронзовое шило, астрагал МРС, фаянсовый бисер, в том числе трехрожковый и лепестковидный. Бусы располагались в районе запястий и лодыжек скелета, находившегося в анатомическом порядке.

Волго-донская бабинская культура1

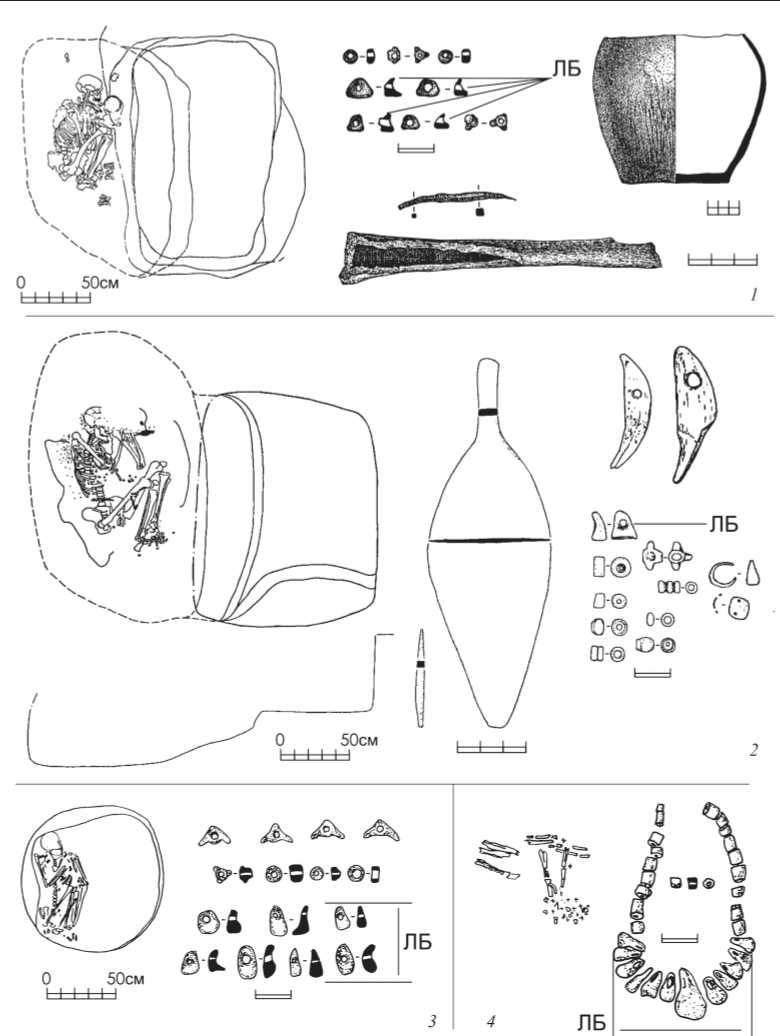

Писаревка II 10/2 , Волгоградская область (рис. 1; 3, 1 ; 5, 11 ) ( Мамонтов , 2004). Погребение основное в кургане. Могильная яма подпрямоугольной формы. Скелет ребенка 9–10 лет был положен в скорченном положении на левом боку, черепом ориентирован на Ю. Левая рука протянута к коленям, предплечье правой не сохранилось. Инвентарь: кости ног МРС, бронзовый колпачок, костяная проколка, бусина из зуба ската, фаянсовые и керамические бусы. В числе последних – двухрожковая бусина и лепестковидные бусы (21 шт.). Интересующий нас бисер располагался в районе верхней части грудной клетки.

Днепро-донская бабинская культура

Ребриковка II 1/7 , Ростовская область (рис. 1; 2, 2 ; 5, 10 ) ( Прокофьев , 2004). Впускное, совершено в яме. Костяк женщины 25–30 лет находился в скорченном положении на правом боку головой на ВСВ. Обе руки согнуты в локтях под прямым углом, предплечья находятся в районе живота и параллельны друг другу. В погребении находились украшения: просверленный клык животного и фаянсовые бусы. Лепестковидная бусина светло-коричневого цвета располагалась у верхней части грудной клетки.

Архонская культурная группа (2 комплекса)

Архонская-88 2/5 , Северная Осетия (рис. 1; 4, 2 ; 5, 12 ) ( Кореневский, Мимо-ход , 2011). Захоронение сопровождалось досыпкой и каменным кромлехом. Могильная яма с заплечиками имела прямоугольную форму. Умерший находился в скорченном положении на левом боку, головой ориентирован на ЮВ. Кости

Рис. 3. Погребения культурного круга Бабино с лепестковидными бусами

ЛБ – лепестковидные бусы

1 – Писаревка II 10/2 (волго-донская бабинская культура); 2 – Ребриковка II 1/7 (днепро-донская бабинская культура)

правой руки не сохранились, левая согнута в локте под острым углом. В состав инвентаря входили баночный сосуд и фаянсовые бусы. Лепестковидный бисер располагался в районе нижней челюсти и грудной клетки.

Чикола II 4/3, Северная Осетия (рис. 1) (Николаева, Сафронов, 1977). Комплекс впускной. Погребение совершено в катакомбе Т-образной формы. Костяк лежал в скорченном положении на левом боку черепом на В. Руки согнуты в локтях, кисти находились перед грудью. В могилу было поставлено три сосуда. Украшения представлены фаянсовыми бусами. Лепестковидный бисер розового цвета входил в состав наборного браслета левой руки.

Присулакская культура (2 комплекса)

Миатли II 1/1 , Дагестан (рис. 1; 5, 14 ) ( Канивец, Березанская , 1959). Погребение основное, совершено в яме подпрямоугольной формы с каменным перекрытием. В могиле обнаружено два скелета. Их положение реконструируется как сидячее, лицом обращены на юг. В состав инвентаря входили четыре сосуда, бронзовый нож. Гарнитур украшений – бронзовые булавка, подвески в полтора оборота и колпачки с отверстием, многочисленный фаянсовый бисер и одна лепестковидная бусина, сделанная из обожженной глины.

Миатли II 2/1 , Дагестан (рис. 1; 4, 1 ; 5, 15 ) (Там же). Комплекс основной. Яма имела подпрямоугольную форму, в заполнении находились камни и каменная перегородка в центре. Скелеты в могиле не обнаружены. В погребении найдены пять сосудов и многочисленные украшения. Последние включали в себя известняковые разъединители типа «домино», бронзовые височную подвеску и спиралевидную пронизь, фаянсовые бусы, в том числе трехрожковые, а также одну лепестковидную бусину из обожженной глины.

Аликоновская группа

Нальчикский могильник , Кабардино-Балкария (рис. 1; 5, 16 ) ( Круглов, Пиотровский, Подгаецкий , 1941). В публикации сказано, что две лепестковидные бусины найдены в «грунте могильника» ( Круглов, Пиотровский, Подгаецкий , 1941. С. 120). В экспозиции Национального музея Кабардино-Балкарской республики выставлено два ожерелья. Одно из них полностью состояло из лепестковидного бисера (38 изделий), другое включало цилиндрические бусины и одну лепестковидную. Контекст их обнаружения не ясен. В Нальчикском могильнике помимо хорошо известных энеолитических погребений есть серия захоронений финала средней бронзы, которые, судя по правобочному положению ряда скелетов, относятся к аликоновской культурной группе, выделенной С.Н. Кореневским ( Кореневский , 1990. С. 108–113; 2007а. С. 378; 2007б. С. 443; Березин, Кореневский , 2007. С. 731).

Подавляющее большинство лепестковидных бус сделано из фаянса. Для трех из них (Манджикины 1 10/2, Цаган-Усн VII 2/11) есть данные оптико-эмиссионной спектрографии ( Шишлина, Егорьков, Шортланд , 2010. Табл. 2)2. Неко-

Рис. 4. Комплексы финала средней бронзы Северо-восточного Кавказа с лепестковидными бусами

ЛБ – лепестковидные бусы

1 – Миатли II 2/1 (присулакская культура); 2 – Архонская-88 2/5 (архонская культурная группа)

торые образцы имеют коричневый цвет и пористую поверхность. Скорее всего, они сделаны из обожженной глины. Это подтверждается микроскопическими исследованиями бусины из комплекса Миатли II 1/1 (рис. 5, 14 ) ( Канивец, Березанская , 1959. С. 64).

Антропологические определения имеют пять захоронений лолинской культуры (Золотаревка 1 23/1, Манджикины 1 10/2, Чограй, од. кург/14, Калиновский 1/8, Новопалестинский II 2/5) и один комплекс днепро-донской бабинской культуры (Ребриковка II 1/7)3. В двух случаях это захоронения мужчин (Золота-ревка 1 24/1, Чограй, од. кург/14,) и в четырех – женщин. По всей видимости, лепестковидные бусы носили как мужчины, так и женщины. Интересна и другая закономерность. Только два раза наш тип украшений зафиксирован в детских захоронениях (Кривая Лука XXXIV 2/7, Писаревка II 10/2), в остальных случаях – это погребения взрослых индивидов. Иными словами, лепестковидный бисер в тенденции выступает атрибутом костюма взрослых людей. Чаще лепестковидными бусами украшались череп и шея (10 комплексов), реже они входили в состав наборных запястных браслетов (5 комплексов), в единичных случаях бисер в виде лепестка располагался на щиколотках и лодыжках (2 комплекса).

Лепестковидные бусы – один из четких хроноиндикаторов посткатакомбного периода. Интересно, что нередко в гарнитурах они сочетались с другим типом хронологически диагностичных фаянсовых украшений – бус с выступами. Из 18 комплексов с лепестковидным бисером рожковые и бородавчатые бусы обнаружены в девяти. Причем, в семи захоронениях найдены изделия с тремя выступами (рис. 2, 1–3 ; 4, 1 )4, в двух с двумя (рис. 3, 1 ). Хронология различных типов рожковых и бородавчатых бус предметно рассмотрена ( Мимоход , 2012а). Они датируются временем от позднего этапа средней бронзы до начала позднего бронзового века и уже этим задают временные координаты для определения хронологического диапазона существования лепестковидного бисера.

Предметное рассмотрение хронологии комплексов, в которых обнаружены бусы интересующего нас типа, показало, что лепестковидные украшения датируются значительно уже, чем бисер с выступами. В соответствии с трехэтапной периодизацией лолинской культуры ( Мимоход , 2007б) все лолинские комплексы с фаянсовыми и керамическими бусинами в виде лепестка относятся к раннему периоду. Нет сомнения, что комплексы Ребриковка II 1/7 и Писаревка II 10/2 (рис. 3, 1, 2 ) относятся к начальным периодам днепро-донской и волго-донской бабинских культур, синхронных ранней Лоле. Оба захоронения принадлежат ранним обрядовым группам, а в Писаревке, к тому же, присутствуют архаичные категории инвентаря ( Мимоход , 2010. С. 158). К позднему этапу присулакской культуры, синхронному ранней фазе посткатакомбного блока, относятся комплексы

Миатли II 1/1 и 2/1 ( Мимоход , 2012а. Рис. 3; 2012б. С. 101). Это подтверждается находкой в данных захоронениях распределителей типа «домино» (рис. 4, 1 ) и бронзовых колпачков с отверстиями. Кстати, аналогия последним присутствует в комплексе Писаревка II 10/2 раннего этапа волго-донской бабинской культуры, где колпачок также сочетается с лепестковидным бисером (рис. 3, 1 ). В комплексе архонской культурной группы Чикола II 4/3 с лепестковидными обнаружены двухрожковые бусы с отростками сегментовидной формы. Бисер с такой морфологией рожков встречается только в комплексах ранней днепро-донской бабинской культуры и развитой Лоле и неизвестен в позднекатакомбных материалах ( Мимоход , 2012а. Рис. 2, 19, 43 ). Уже только на этом основании, не говоря уже о других посткатакомбных признаках чикольского комплекса, нельзя согласиться с предположением А.А. Клещенко о возможной частичной синхронности позднекатакомбной и архонской групп ( Клещенко , 2013. С. 185)5.

Таким образом, все данные указывают на то, что лепестковидный бисер датируется очень узко, в пределах ранней, а возможно, и развитой фаз блока посткатакомбных культурных образований. На сегодняшний день эти бусы – одна из самых хронологически диагностичных категорий инвентаря заключительного этапа среднего бронзового века. По своему информативному потенциалу лепестковидные бусы вполне сопоставимы, например, с костяными и роговыми пряжками, типология которых лежит в основе периодизации посткатакомбного горизонта восточноевропейской степи.

К сожалению, на данный момент мы не имеем ни одной радиоуглеродной даты для погребений с лепестковидным бисером. Однако представительные калиброванные данные 14С раннебабинских и раннелолинской культур ( Мимоход , 2011; 2012в; 2013а) позволяют уверенно определить время использования бус этого типа в пределах XXII–XX вв. до н. э.

Кроме хронологической нагрузки лепестковидные бусы могут выступать и культурным индикатором. Они встречаются только на территории Северо-восточного Кавказа, Предкавказья и в сопредельных с ним регионах Нижнего По-донья и Нижнего Поволжья (рис. 1). Эти украшения обнаружены в комплексах шести культурных образований: лолинской, присулакской, днепро-донской и

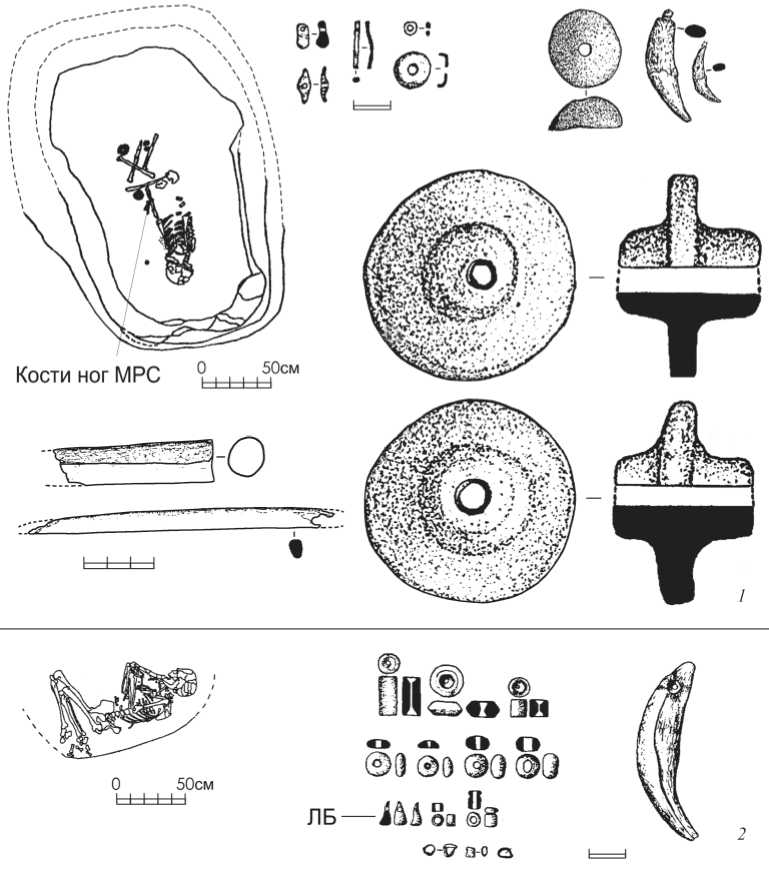

Рис. 5. Лепестковидные бусы

1–9 – лолинская культура; 10 – днепро-донская бабинская культура; 11 – волго-донская бабинская культура; 12, 13 – архонская культурная группа; 14, 15 – присулакская культура; 16 – аликоновская группа

1 – Золотаревка 1 23/1; 2 – Золотаревка 6 15/6; 3, 4 – Цаган-Усн VII 2/9; 5 – Манджикины 1 10/2;

6 – Ореховка 2/5; 7 – Шарахалсун 3 8/2; 8 – Калиновский 1/8; 9 – Чограй, одиночн. курган/14;

10 – Ребриковка II 1/7; 11 – Писаревка II 10/2; 12 – Архонская 88 2/5; 13 – Чикола II 4/3; 14 – Ми-атли II 1/1; 15 – Миатли II 2/1; 16 – Нальчикский могильник волго-донской бабинской культур, архонской и аликоновской культурных групп. Несмотря на такое количество контекстов, лепестковидный бисер нельзя назвать надкультурным феноменом. Более того, есть все основания считать, что эти бусы являются этнографической новацией, связанной своим происхождением с конкретной культурой. Достаточно взглянуть на статистку встречаемости лепестковидных украшений по культурным контекстам. Из 18 случаев в 11 они обнаружены в погребениях лолинской культуры. В материалах других культурных образований они единичны: в днепро-донской и волго-донской бабинских культурах и аликоновской группе – по одному комплексу; в архонской культурной группе и присулакской культуре – по два. Столь выразительное соотношение свидетельствует о том, что именно носители лолинской культуры выработали этот тип украшений, а случаи находок подобных бус на сопредельной с территорий Северо-западного Прикаспия следует расценивать как результаты межкультурных связей.

Это хорошо заметно на примере днепро-донской и волго-донской бабинских культур. Они занимают большие ареалы в отличие от присулакской культуры, архонской и аликоновской культурных групп, имеющих компактные и относительно небольшие территории. Комплекс с лепестковидной бусиной на огромном пространстве Днепро-Донского Бабино располагается на территории Ростовской области в Нижнем Подонье, в непосредственной близости от ареала лолинской культуры (рис. 1). Аналогичная картина зафиксирована и для волго-донской бабинской культуры, протянувшейся в меридиональном отношении от севера Астраханской области до Самарского Заволжья. Погребение с лепестковидным бисером Писаревка II 10/2 находится на юге Волгоградской области также в пограничье с лолинской культурой. Присулакская культура, архонская и аликоновская группы – это локальные предгорные культурные образования, находившиеся в непосредственном взаимодействии с лолинской культурой. Присутствие в их материалах единичных комплексов с лепестковидным бисером также можно объяснить трансляцией этого лолинского типа украшений в родственную среду. Причем, в горной части Северного Кавказа лепестковидный бисер уже неизвестен.

Таким образом, с выделением нового типа украшений – лепестковидных бус из фаянса и глины удалось расширить список артефактов финала средней бронзы, выступающих четкими культурно-хронологическими маркерами и служащих надежными основаниями для разработки периодизаций и построения линий синхронизаций для памятников посткатакомбного блока и синхронных культурных образований финала средней бронзы Северо-восточного Кавказа.

Список литературы Лепестковидные бусы финала средней бронзы как культурно-хронологический индикатор

- Андреева М.В., 1985. Отчет о раскопках Петровского отряда Ставропольской новостроечной экспедиции ИА АН СССР в 1985 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 13580-13583.

- Бабенко В.А., 2001. Отчет о раскопках курганных могильников «Айгурский-2» и «Золотаревка-6» в Ипатовском районе Ставропольского края в 2001 г.//Архив ИА РАН.

- Березин Я.Б., Кореневский С.Н., 2007. Курганный могильник Иноземцево 1//Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. «Крупновские чтения» 1971-2006/Отв. ред. А.Б. Белинский. М.: Памятники исторической мысли; Ставрополь: Наследие. Вып. VIII. с. 730-732.

- Гей А.Н., 2011. Спорные вопросы и перспективы изучения катакомбной культурно-исторической общности//КСИА. Вып. 225. С. 3-10.

- Дворниченко В.В., Федоров-Давыдов Г.А., 1981. Отчет о раскопках курганов в зоне строительства I-й очереди Калмыцко-Астраханской оросительной системы (Черноярский район Астраханской области) в 1981 году//Архив ИА РАН. Р-1. № 9905, 9905, а, б, в.

- Дервиз П.Г., 1989. Группа погребений финального этапа среднебронзового века курганов Ставропольской возвышенности//Древности Ставрополья/Отв. ред. Р.М. Мунчаев. М.: Наука. С. 257-269.

- Канивец В.И., 1959. Миатли -новый памятник бронзового века в Северном Дагестане//Материалы по археологии Дагестана/Отв. ред. Г.Д. Даниялов. Махачкала: Дагестанское книжное издательство. Т. 1. С. 31-59.

- Канивец В.И., Березанская С.С., 1959. Курганы бронзового века на Сулаке//Материалы по археологии Дагестана/Отв. ред. Г.Д. Даниялов. Махачкала: Дагестанское книжное издательство. Т. 1. С. 60-85.

- Клещенко А.А., 2007. Погребальные памятники эпохи средней бронзы Закубанья//РА. № 4. С. 135-142.

- Клещенко А.А., 2013. Суворовская катакомбная культура: предварительная характеристика//КСИА. № 228. С. 171-190.

- Кореневский С.Н., 1988. Отчет о работе Предгорной экспедиции в 1988 г.//Архив ИА РАН. Р-1, № 14135-14138.

- Кореневский С.Н., 1990. Памятники населения бронзового века Центрального Предкавказья. Неженские курганы эпохи бронзы района Кавказских Минеральных Вод/Отв. ред. Н.Я. Мерперт. М.: Ин-т археологии АН СССР. 174 с.

- Кореневский С.Н., 2007а. Раскопки курганов у Кисловодска в 1983-1984 гг.//Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. Крупновские чтения 1971-2006/Отв. ред. А.Б. Белинский. М.: Памятники исторической мысли; Ставрополь: Наследие. Вып. VIII. С. 378.

- Кореневский С.Н., 2007б. Новые источники по эпохам энеолита, ранней и средней бронзы в работах Предгорной экспедиции в 1985-1989 гг.//Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. Крупновские чтения 1971-2006/Отв. ред. А.Б. Белинский. М.: Памятники исторической мысли; Ставрополь: Наследие. вып. VIII. С. 443.

- Кореневский С.Н., Мимоход Р.А., 2011. Курганы позднего периода среднего бронзового века у станицы Архонская в Северной Осетии. М.: Ин-т археологии РАН. 120 с.

- Кореняко В.А., 1977. Отчет о работе Арзгирского отряда Ставропольской экспедиции ИА АН СССР в 1977 году//Научно-отраслевой архив ИА РАН. -Р-1, № 7223, 7223, а-к

- Круглов А.П., Пиотровский Б.Б., Подгаецкий Е.В., 1941. Могильник в г. Нальчике//МИА. № 3. М. С. 67-135.

- Литвиненко Р.О., 2009. Генеза, розвиток та iсторична доля культурного кола Бабине//Матерiали та дослiдження з археологiї Cхiдної України/Гол. ред. С.М. Санжаров. Луганськ: Вид-во СНУ iм. В. Даля. № 9. С. 44-89.

- Мамонтов В.И., 2004. Отчет о работе Донской экспедиции археологической лаборатории НИС ВГПУ в Волгоградской области в 2004 году//Архив ИА РАН.

- Мимоход Р.А., 2003. О погребениях финала средней бронзы Северо-западного Прикаспия//Чтения, посвященные 100-летию деятельности Василия Алексеевича Городцова в Государственном историческом музее/Отв. ред. Н.И. Шишлина. М.: ГИМ. Часть I. С. 103-107.

- Мимоход Р.А., 2007а. Кости животных в лолинских погребениях как культурно-хронологический индикатор//Матерiали та дослiдження з археологiї Cхiдної України/Гол. ред. С.М. Санжаров. Луганськ: Вид-во Схiдноукраїнського нацiонального унiверситету iм. В. Даля. № 7. С. 118-127.

- Мимоход Р.А., 2007б. Лолинская культуРА финала средней бронзы Северо-западного Прикаспия//РА. № 4. С. 143-154.

- Мимоход Р.А., 2010. Хронология криволукской культурной группы//XVIII Уральское археологическое совещание: (культурные области, археологические культуры, хронология): материалы науч. конф. (11-16 октября 2010 г.). Уфа: Изд-во БГПУ. С. 158-160.

- Мимоход Р.А., 2011. Радиоуглеродная хронология блока посткатакомбных культурных образований//КСИА. Вып. 225. С. 28-53.

- Мимоход Р.А., 2012а. Фаянсовые бусы с выступами в Восточной Европе в контексте культурногенетических процессов в конце средней -начале поздней бронзы//Культуры степной Евразии и их взаимодействие с древними цивилизациями. Материалы Междунар. науч. конф., посвященной 110-летию со дня рождения выдающегося отечественного археолога Михаила Петровича Грязнова. СПб.: ИИМК РАН, «Периферия». С. 137-144.

- Мимоход Р.А., 2012б. Посткатакомбный период в Предкавказье//Новейшие открытия в археологии Северного Кавказа: Исследования и интерпретации. XXVII Крупновские чтения/Отв. ред. М.С. Гаджиев. Махачкала: Мавраевъ. С. 100-102.

- Мимоход Р.А., 2012в. Радиоуглеродные даты погребений днепро-донской бабинской культуры из одиночного кургана Ясиновский III на Северском Донце//Проблеми дослiдження пам’яток археологiï Схiдноï Украïни. Матерiали III мiжнародноï iсторико-археологiчноï конференцiï, присвяченоï пам’ятi С.Н. Братченка/Гол. ред. В.В. Отрощенко. Луганськ: Видавнично-полiгрфiчний цент ТОВ «Елтон-2». С. 295-299.

- Мимоход Р.А., 2013а. Погребения днепро-донской бабинской культуры из одиночного кургана Ясиновский III и могильника Таловый I на правобережье Северского Донца//КСИА/Отв. ред. Н.А. Макаров. М.: Языки славянской культуры. № 228. С. 34-46.

- Мимоход Р.А., 2013б. Посткатакомбный период в Нижнем Поволжье и Волго-Донском междуречье: содержание и дефиниции//Археология восточно-европейской степи. Материалы IV Нижневолжской археологической конференции. Саратов: Типография ИП Беглакова Е.С. Вып. 10.

- Николаева Н.А., Сафронов В.А., 1977. Отчет о раскопках курганов в с. Ногир Пригородного района, с. Чикола Ирафского района СО АССР, проведенных археолого-реставрационной экспедицией ВЦНИЛКР в 1977 году//Архив ИА РАН. Р-1. № 6847.

- Очир-Горяева М.А., 1991. Отчет об исследованиях курганного могильника Хар-Зуха в Приютненском районе Калмыцкой ССР//Архив ИА РАН. Р-1. № 17579, 17580.

- Прокофьев Р.В., 2004. Курганы с камнем на правобережье Северского Донца//Историко-археологические исследования в Азове и на Нижнем Дону в 2003 г./Отв. ред. В.Я. Кияшко. Азов: Азовский музей-заповедник. Вып. 20. С. 240-326.

- Шилов В.П., 1987. Отчет об исследованиях Волго-Донской археологической экспедиции ИА АН СССР и КНИИИФЭ в 1987 году//Архив ИА РАН. Р-1, № 12351, 12351а.

- Шишлина Н.И., 2000. Археологические исследования в Ики-Бурульском районе Республики Калмыкии в 2000 году//Архив ИА РАН. Р-1, № 22440-22446.

- Шишлина Н.И., Егорьков А.Н., Шортланд А., 2010. Происхождение и производство фаянсовых бус в Северо-западном Прикаспии в бронзовом веке//На пути открытия цивилизации/Отв. ред. П.М. Кожин, М.Ф. Косарев, Н.А. Дубова. СПб.: Алетейя. С. 639-655.

- Яковлев А.В., 2001. Отчет о раскопках курганного могильника Шарахалсун 3 на территории Апанасенковского района Ставропольского края в 2001 году//Архив ИА РАН.

- Яценко В.В., 1999. Отчет о раскопках курганного могильника Новопалестинский II в Песчанкопском районе Ростовской области//Архив ИА РАН. Р-1.

- Shortland A., Shishlina N., Egorkov A., 2007. Origin and production of Faience Beads in the North Caucasus and the Northwest Caspian Sea Region in the Bronze Age//Les cultures du Caucase (VI-III millénaires avant notre ère). Leurs relations aves le Proche-Orient. Paris. Р. 269-283.