Лепная керамика V–III вв. до н. э. из Елизаветовского могильника на Нижнем Дону

Автор: Губарев И.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Лесостепное Подонье и сопредельные территории в эпоху раннего железа

Статья в выпуске: 277, 2024 года.

Бесплатный доступ

Работа посвящена анализу лепного керамического комплекса, происходящего из обширного Елизаветовского могильника в дельте р. Дон, оставленного населением одноименного городища. Представлена собственная классификация данной категории памятников материальной культуры, основанная на целых формах сосудов. Исходя из функциональных особенностей, выделено шесть категорий лепной посуды. В качестве типообразующего был выбран морфологический признак. Для выделенных типов керамики автором выявлены ближайшие аналогии. Кроме того, зафиксировано изменение в преобладающих типах сосудов, использовавшихся в качестве погребального инвентаря, произошедшее в начале IV в. до н. э., а также уменьшение количества погребений с лепной керамикой, датируемых концом IV - началом III в. до н. э.

Елизаветовский могильник, лепная керамика, типология, скифское время, нижний дон

Короткий адрес: https://sciup.org/143184160

IDR: 143184160 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.277.175-189

Текст научной статьи Лепная керамика V–III вв. до н. э. из Елизаветовского могильника на Нижнем Дону

Несмотря на то, что археологическое изучение Елизаветовского могильника продолжается уже на протяжении практически двух столетий, его лепной керамический комплекс исследован достаточно скудно. Единственной работой, посвященной изучению данной категории памятников материальной культуры, является статья В. П. Копылова и К. К. Марченко, вышедшая в уже далеком 1980 г. (Копылов, Марченко, 1980. С. 155–160), в которой было проанализировано 52 лепных сосуда и выделено 6 типов. Авторами был сделан вывод о том, что число типов лепной керамики с шести, использовавшихся в качестве инвентаря на протяжении V в. до н. э., ко второй половине IV в. до н. э. сократилось до одного – плоскодонных горшков. Кроме того, в работе отмечается сильное различие между лепной керамикой Елизаветовского городища и его могильника: «…создается впечатление, что посуда из погребений обладала целым рядом специфических черт, позволяющих объединить ее в одну группу, причем большая

часть сосудов, если не все, была изготовлена специально для погребального инвентаря» ( Копылов, Марченко , 1980. С. 160).

Выборка в рамках данного исследования составила 45 археологически целых лепных сосудов, происходящих из Елизаветовского могильника, которые были распределены на категории по функциональному признаку. Внутри категорий выделены типы, составленные на основании морфологических различий. Типы разделены на варианты, имеющие между собой отличия в исполнении отдельных элементов сосуда.

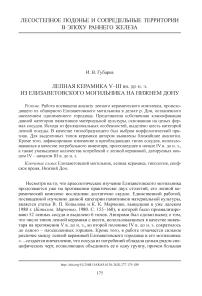

Категория Горшки

К горшкам нами были отнесены плоскодонные сосуды кухонного либо столового назначения, с округлым и широким туловом, узкой шейкой, прямым или дуговидным в разрезе горлом и устьем, равным или большим по своему диаметру, чем диаметр дна (рис. 1: 1–7 ). Наибольшее расширение приходится на середину – верхнюю половину сосуда. Распадаются на 4 типа на основании различий в форме тулова.

Тип I. Сосуды с округлобоким туловом, близким по форме к шару, слабо зауженной шейкой и невысоким горлом (рис. 1: 1, 2 ). Наибольшее расширение находится в верхней половине сосуда и по своему диаметру немногим меньше его высоты. Диаметр устья превышает диаметр дна. Распадается на два варианта в зависимости от округлости плеч.

Вариант А : горшок с невысоким дуговидным горлом, оснащенным сливом, и венчиком, слегка отогнутым наружу (рис. 1: 1 ). Поверхность серого цвета с примесью шамота и слюды. Горшок был обнаружен во впускном погребении, датированном в пределах VI в. до н. э. ( Копылов , 2012. С. 103). Вместе с тем в материалах Елизаветовского городища имеется аналогичный сосуд из слоя IV в. до н. э. ( Губарев , 2023. Рис. 1: 10 ), украшенный орнаментом в виде пальчиковых вдавливаний по венчику.

Вариант В : горшок с узкой шейкой и невысоким прямым горлом. Главным отличием выделенного варианта является сильно скругленный профиль туло-ва по сравнению с вариантом А. Венчик слегка отогнут наружу и скруглен (рис. 1: 2 ). Под шейкой нанесен орнамент в виде пальцевых вдавлений. Дата погребения, в котором находился рассматриваемый горшок, была определена авторами исследования в рамках последней четверти IV в. до н. э. ( Копылов , Коваленко , 2009. С. 70).

Рассматриваемый тип горшков появляется на Нижнем Дону в VI в. до н. э. (см.: Брашинский , 1973. С. 54–57; Лукьяшко , 2010. С. 127) в форме варианта А и существует вплоть до самого конца IV в. до н. э. ( Лукьяшко , 2010. С. 127). Вариант В появляется в степи с V в. до н. э. и, по замечанию С. И. Лукьяшко, не имеет орнамента (Там же. С. 158).

Тип II. Сосуды с яйцевидной сужающейся ко дну формой тулова с узкой шейкой и высоким прямым либо раструбным горлом (рис. 1: 3, 4 ). Наибольший диаметр сосуда приходится на его середину. Распадается на три варианта.

Вариант А : горшок вытянутой формы с округлыми плечиками, шейкой по своему диаметру равной дну, и невысоким горлом, сильно отогнутым наружу

Рис. 1. Лепная керамика из Елизаветовского могильника

1–7 – горшки; 8, 9 – корчаги ( 9 – вне масштаба)

(рис. 1: 3 ). Известен по совместной публикации В. П. Копылова и К. К. Марченко ( Копылов, Марченко , 1980. Рис. 1; 2).

Важно отметить, что на территории степи Нижнего Дона данная форма горшков не зафиксирована, а ближайшие аналогии находятся среди материалов поселенческих комплексов VII–IV вв. до н. э. лесостепной зоны Днепровского левобережья (см.: Гейко , 2011. Мал. 19; Пеляшенко , 2020. Рис. 140: 1 ), а также в скифских степных погребениях IV–III вв. до н. э. ( Гаврилюк , 1980. Рис. 2: 9 ).

Вариант В : миниатюрный горшок с сильно округленными, по сравнению с вариантом А, боками, шаровидной формой тулова, резко выделенной цилиндрической придонной частью, невысоким раструбным горлом со слегка отогнутым наружу скругленным венчиком (рис. 1: 4 ). Поверхность заглажена, цвет коричнево-черный. Сосуд был обнаружен в погребении, отличном по своему обряду от остальных захоронений Елизаветовского могильника, с инвентарем, не позволяющим установить его узкую дату.

Наиболее близкие по форме сосуды, однако более крупных размеров, известны в поселенческих комплексах V–IV вв. до н. э. лесостепного правобережья Северского Донца ( Пеляшенко , 2020. Рис. 50: 4 ).

Тип III. Сосуды с округлой приземистой формой тулова и сильно зауженной шейкой (рис. 1: 5, 6 ). Горло дуговидное в разрезе, с плоско срезанным или закругленным венчиком. Наибольшее расширение приходится на верхнюю половину горшка, откуда стенки плавно сужаются и переходят в плоское дно. Распадается на три варианта в зависимости от оформления горла и придонной части.

Вариант А : горшок с округлым туловом и горлом в виде раструба (рис. 1: 5 ). Широкое тулово плавно сужается книзу, переходя в придонную часть, которая оканчивается плоским дном. Известен по публикации В. П. Копылова и К. К. Марченко ( Копылов, Марченко , 1980. Рис. 1, 4). По замечанию авторов, поверхность сосуда шероховатая, без следов лощения. Стоит отметить, что данный вариант присутствует и в материалах Елизаветовского городища ( Губарев , 2023. Рис. 1: 13, 14 ).

Ближайшие аналогии известны в материалах Беглицкого некрополя на Нижнем Дону и в материалах из округи Каменского городища на Днепре, а также скифских городищ лесостепного Днепровского левобережья (см.: Каменецкий , 1959. С. 23; Прохорова , 1979. С. 18–32; Пеляшенко , 2020. Рис. 133: 10 ; 140: 2 ).

Вариант В : горшок с округлым, более плавным, чем у варианта А, туловом, невысоким горлом, отогнутым наружу (рис. 1: 6 ). Орнаментирован по горлу двумя рядами частых вдавленных кружков, нанесенных пустотелым цилиндрическим предметом: соломинкой или обрезанным пером ( Копылов, Марченко , 1980. Рис. 1: 3 ).

Похожие сосуды зафиксированы в материалах V в. до н. э. Днепровского лесостепного левобережья ( Ильинская , 1968. Табл. LX: 8 ).

Тип IV. Сосуды с яйцевидным туловом, наибольший диаметр смещен в верхнюю треть сосуда. Придонная часть выделена, горло высокое, слегка отогнутое наружу, венчик скруглен (рис. 1: 7 ). Поверхность грубая с примесью шамота в тесте. Сосуд был обнаружен в погребении, которое датируется в рамках V–IV вв. до н. э. ( Копылов , 2021. С. 75).

Аналогии рассматриваемому варианту сосудов прослеживаются среди погребальных памятников раннескифского времени лесостепной зоны бассейна Ворсклы ( Пеляшенко , 2020. Рис. 153: 17 ).

Категория Корчаги

Крупные сосуды яйцевидной или бочковидной формы со слегка раздутым туловом, сужающимся ко дну, и узкой шейкой (рис. 1: 8, 9 ). Предназначались для хранения жидких или сыпучих продуктов. Основной критерий – высота сосуда более 20 см. На основании различий в форме тулова выделено два типа.

Тип I. Сосуд с яйцевидной формой тулова, ярко выраженным воронковидным горлом, плавно переходящим в округлые плечи (рис. 1: 8 ). Край венчика уплощен и отогнут наружу. Максимальное расширение тулова приходится на верхнюю треть сосуда. По краю венчика нанесен ряд пальцевых вдавлений. В месте перехода горла в плечи по всему диаметру нанесен орнамент в виде наколов. Обнаружен в погребении конца IV в. до н. э. ( Копылов, Коваленко , 2011. С. 84).

Ближайшие аналогии находятся в керамическом комплексе VII–VI вв. до н. э. населения междуречья Днепра и Северского Донца ( Шрамко , 1983. Рис. 7: 4 ), а также среди материалов Восточного Крыма V – первой трети III в. до н. э. ( Гаврилов , 2020. С. 123).

Тип II. Сосуд с бочковидной формой тулова, дуговидным в разрезе горлом и скругленным краем венчика (рис. 1: 9 ). Был обнаружен при исследовании кургана № 8 группы «Пять братьев» ( Шилов , 1962. С. 52), который, по последним оценкам С. Ю. Монахова, может датироваться второй половиной 350 – рубежом 350–340 гг. до н. э. ( Монахов , 2018. С. 332).

Рассматриваемая форма сосудов была широко распространена у населения, проживавшего в скифское время на территории междуречья Днепра и Северского Донца, а наиболее ранние аналогии известны в материалах VII–VI вв. до н. э. Нижнего Поволжья (см.: Смирнов, Петренко , 1963. Табл. 10: 6 ; Пеляшенко , 2020. Рис. 26: 12 ; 53: 12 ).

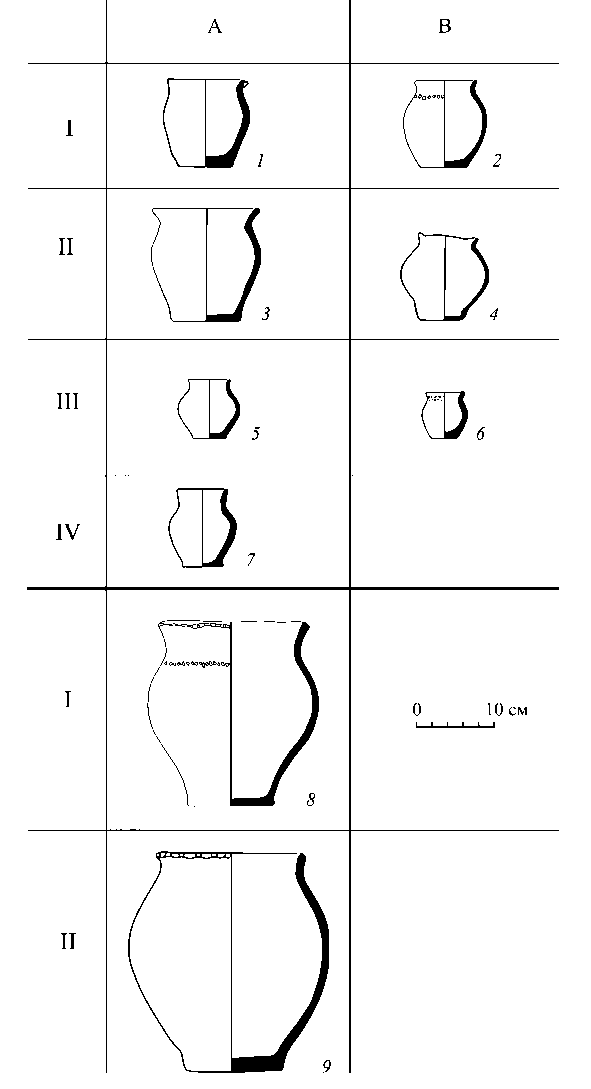

Категория Кружки

К этой категории сосудов мы относим сосуды, служившие для питья, оснащенные простой петельчатой ручкой. В отличие от черпаков, оформленных в виде полусферы с петельчатой ручкой, высоко поднимающейся над устьем сосуда, под кружками мы понимаем плоскодонные сосуды закрытой формы с горшковидной (округлой, биконической, яйцевидной) формой тулова либо же с туловом в форме перевернутого усеченного конуса (рис. 2: 1–7 ). Простая петельчатая ручка может слегка возвышаться над устьем сосуда, но чаще расположена в один уровень либо ниже его. На основании различий в формах тулова было выделено 4 типа.

Тип I. Кружки с округлой формой тулова, узкой шейкой, высоким горлом и скругленным венчиком (рис. 2: 1–3 ). Поверхность черно-коричневого цвета. Распадаются на 3 варианта в зависимости от места крепления ручки.

Рис. 2. Лепная керамика из Елизаветовского могильника 1–7 – кружки; 8–17 – миски

Вариант А : кружка с раструбным горлом и отогнутым наружу венчиком (рис. 2: 1 ). Петельчатая ручка крепится к наиболее широкому месту тулова и венчику и слегка возвышается над устьем. Представлен двумя экземплярами, обнаруженными в погребениях третьей четверти V в. до н. э. ( Брашинский , 1980. С. 206).

Ближайшие аналогии известны среди материалов VII–IV вв. до н. э. междуречья Днепра и Северского Донца ( Пеляшенко , 2020. С. 56), VI–V вв. правобережья Кубани ( Лимберис, Марченко , 2012. Рис. 8: 9, 12 ), VI–IV вв. до н. э. носителей восточного и западного вариантов кобанской культуры (см.: Козенкова , 2018. Рис. 2: 22 ; 1989. С. 191. Табл. XLIV: Б.4 ).

Вариант B : кружка с дуговидным в разрезе горлом, отогнутым наружу, и скругленным венчиком (рис. 2: 2 ). В отличие от варианта А, имеет более резкий изгиб тулова в месте наибольшего расширения. Ручка крепится к шейке и месту наибольшего расширения. Обнаружена в погребении IV в. до н. э. ( Бра-шинский , 1980. С. 207).

Вне Нижнего Дона близкие по форме сосуды фиксируются в материалах конца VII – IV в. до н. э. населения междуречья Днепра и Северского Донца ( Ильинская , 1954. Табл. II: 35 ; 1968. Табл. LXIII: 3 ).

Вариант С : кружка с высоким раструбным горлом и скругленным венчиком (рис. 2: 3 ). Тулово отличается от сосудов иных вариантов I типа более округлой формой. Ручка крепится к середине тулова и придонной части. Были обнаружены в погребениях третьей четверти V в. до н. э. ( Брашинский , 1980. С. 207).

Аналогичные сосуды известны в материалах восточного варианта кобанской культуры (Степи…, 1989. Табл. 104: А.21 ).

Тип II. Кружки с биконической формой тулова и узким горлом, венчик скруглен и отогнут наружу (рис. 2: 4 ). Петельчатая ручка крепится к краю венчика сосуда и месту его наибольшего расширения и слегка возвышается над его устьем. В зависимости от различий в форме тулова выделены два варианта.

Вариант А : кружка приземистой формы с невысоким горлом в виде раструба. Была обнаружена в погребении второй четверти – середины V в. до н. э. (Там же. С. 206).

Рассматриваемая форма была распространена у носителей кобанской культуры (см.: Степи…, 1989. С. 260. Табл. 104: В.3 . С. 258. Табл. 104: Б.13 ; Козенко-ва , 1989. С. 191. Табл. XLIV: В.25 ), а также у населения V в. до н. э., проживавшего на территории бассейна Ворсклы ( Ковпаненко , 1967. С. 112. Рис. 52: 45 ).

Вариант В : кружка больших, чем вариант А, размеров с вытянутым туло-вом и высоким дуговидным в разрезе горлом (рис. 2: 5 ). Наибольшее расширение расположено в середине сосуда. Ручка крепится к краю венчика и середине высоты и возвышается над его устьем. Была обнаружена в погребении третьей четверти V в. до н. э. ( Брашинский , 1980. С. 207).

Аналогичные по форме сосуды зафиксированы в материалах населения западного варианта кобанской культуры ( Козенкова , 1989. С. 191. Табл. XLIV: А.6 ), середины VI в. до н. э. Кубанского Правобережья ( Лимберис, Марченко , 2012. Рис. 8: 13, 14 ) и IV–III вв. до н. э. Днепровского лесостепного правобережья ( Ковпаненко и др ., 1989. С. 107. Рис. 33: 9, 10 ).

Тип III. Кружки с яйцевидной формой тулова, узкой шейкой и невысоким прямым горлом (рис. 2: 6 ). Наибольшее расширение тулова находится в верхней части сосуда. Ручка крепится к краю венчика и середине высоты и расположена на одном уровне с его устьем. Изготовлена из грубой глины и отличается от остальных экземпляров отсутствием лощения. Известна по публикации В. П. Копылова и К. К. Марченко ( Копылов, Марченко , 1980. Рис. 1: 9 ). Была обнаружена в тризне кургана, датируемого серединой V в. до н. э. (Там же. С. 158).

Ближайшие аналогии данной формы усматриваются в посуде VII–V вв. до н. э. населения Нижнего Поволжья. Стоит отметь, что К. Ф. Смирнов видел истоки данной формы в материалах раннемеотских комплексов Прикубанья ( Смирнов , 1964. Рис. 60: 14 . С. 110).

Тип IV. Кружки с формой тулова в виде перевернутого усеченного конуса и прямоугольным венчиком (рис. 2: 7 ). Простая петельчатая ручка прикреплена чуть ниже верхнего края и к придонной части сосуда. Поверхность серо-коричневого цвета хорошо залощена. Была обнаружена в погребении IV в. до н. э. ( Копылов, Марченко , 1980. С. 158).

За пределами Нижнего Дона кружки близкой формы известны в материалах VI–V вв. до н. э. правобережья Кубани ( Лимберис, Марченко , 2012. Рис. 17: 1 ; 18: 3 ) и скифского времени Посулья ( Ханенко, Ханенко , 1899. Табл. XXXIV: 672 ).

Категория Миски

Сосуды открытого типа в форме перевернутого усеченного конуса либо полусферы (рис. 2: 8–17 ). Служили для размещения остатков напутственной пищи. Известны в погребениях V–IV вв. до н. э. В зависимости от формы распадаются на 5 типов.

Тип I. Усеченно-конические (рис. 2: 8–12 ). Миски со стенками, сужающимися книзу. Является наиболее распространенным типом на территории Елиза-ветовского могильника. Выделено два варианта в зависимости от морфологических различий в оформлении придонной части.

Вариант А : миски без выделенной придонной части, венчик уплощен или заострен (рис. 2: 8–10 ). Стенки отходят от плоского дна под тупым углом. Имеют хорошо заглаженную поверхность. По датировке погребений, в которых они были обнаружены, имеют хронологические рамки бытования со второй четверти V по первую половину IV в. до н. э.

Данная форма лепной керамики широко известна в материалах конца VI – конца V в. до н. э. Синдики и Прикубанья (см.: Население…, 2010. Рис. 217; Лимберис, Марченко , 2012. Рис. 21: 2–4 ), Восточного Крыма ( Кастанаян , 1981. Рис. 4), а также в комплексах V в. до н. э. лесостепного Поднепровья ( Ильинская , 1975. Рис. 19: 4 ).

Вариант В: миски с выделенной придонной частью (рис. 2: 11, 12 ). Венчик скруглен или скошен наружу. Поверхность светло-серого цвета, плохо заглажена. В тесте – шамот и мелкие белые включения. Происходят из погребений IV в. до н. э. ( Копылов , 2021. С. 70–71, 75).

Аналогичные миски с выделенной придонной частью фиксируются в слоях конца VI – V в. до н. э. Мирмекия ( Кастанаян , 1981. С. 34), VI в. до н. э. Бе-резани ( Марченко , 1988. Рис. 31: 1 ), а также в погребениях скифского времени Посулья ( Ильинская , 1968. Табл. LXIII: 21 ).

Тип II. Миски с загнутым внутрь краем без выделенного дна (рис. 2: 13 ). Венчик скошен. Поверхность коричневато-желтая со следами лощения. В тесте примеси извести, шамота и кварца. Обнаружена в ограбленном погребении IV в. до н. э. ( Шилов , 1956. С. 10).

Рассматриваемая форма мисок была распространена у населения конца VI – конца V в. до н. э. Синдики и Прикубанья (см.: Население…, 2010. Рис. 217; Лимберис, Марченко , 2012. Рис. 23: 1 ; Новичихин , 2006. Рис. 35: 2 ).

Тип III. Полусферические с выделенной придонной частью (рис. 2: 14, 15 ) и загнутым внутрь краем. Датируются третьей четвертью V – началом IV в. до н. э. Вариативным признаком является способ оформления придонной части и дна.

Вариант А: миска с выделенной придонной частью (рис. 2: 14 ). Обнаружена в погребении третьей четверти V в. до н. э.

Вариант В: миска на невысоком поддоне (рис. 2: 15 ). Происходит из погребения второй половины V в. до н. э.

В целом рассматриваемый тип мисок имел широкий ареал бытования. Аналогичные сосуды фиксируются на территории всего Северного Причерноморья (см.: Кастанаян , 1981. С. 34; Крайнева, Масленников , 2009. Рис II: 10 ), лесостепного Днепровского левобережья ( Ильинская , 1968. Табл. LIX: 4, 8 ), Среднего Дона ( Медведев , 2004. Рис. 10) и Закубанья (Население…, 2010. Рис. 217; Галанина , 1985. Рис. 2: 12 ; 4: 12 ). Однако в материалах Елизаветовского могильника известно всего два экземпляра.

Тип IV. Полусферические миски на кольцевом поддоне (рис. 2: 16 ). Известен единственный экземпляр, датируемый IV в. до н. э. Представляет собой достаточно редкую форму посуды, появление которой связано с усилением эллинского влияния на материальную культуру местного населения.

Тип V. Миски, выполненные в форме леканы без ручек (рис. 2: 17 ). Представлен единственным экземпляром.

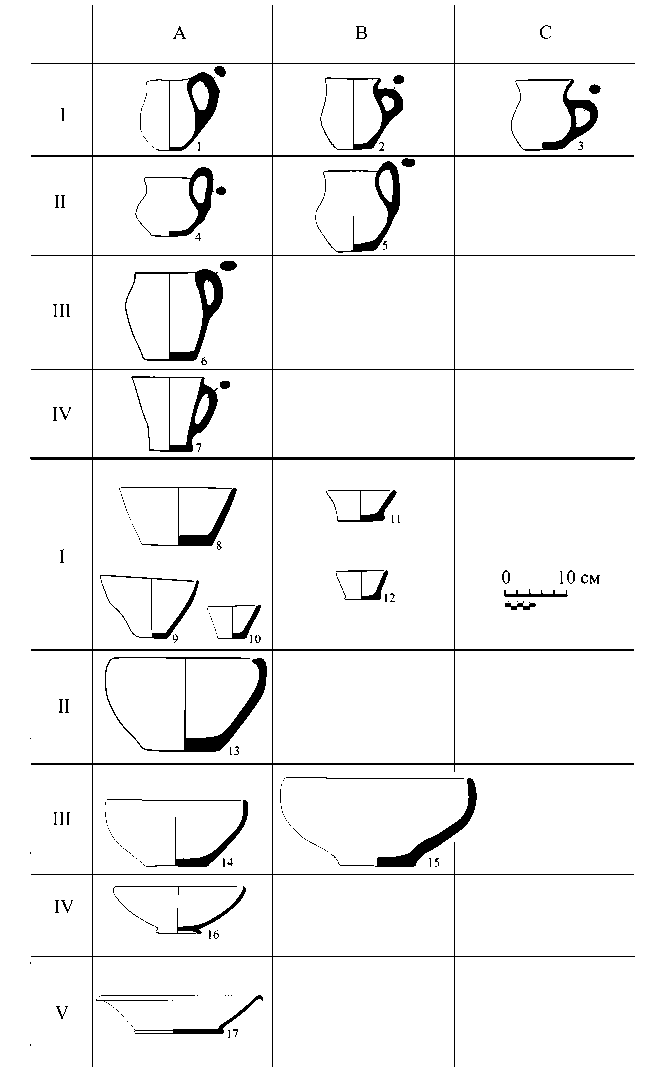

Категория Вазы

Сосуды открытого типа в форме полусферы на высоких кольцевых поддонах (рис. 3: 1 ). Венчик косо срезан, поверхность хорошо залощена. Обнаружены в погребении третьей четверти V в. до н. э. ( Брашинский , 1980. С. 208).

Аналогичные сосуды на высоких ножках-подставках присутствуют в материалах VI–V вв. до н. э. Днепровского лесостепного левобережья ( Ильинская , 1968. Табл. LIX: 6, 9 ; LXIII: 8, 10 ; Ковпаненко , 1967. Рис. 52: 24, 33 ), второй половины VI – начала V в. до н. э. Северо-Восточного Причерноморья (Население…, 2010. Рис. 212), V в. до н. э. Черноморского побережья Кавказа ( Дмитриев, Малышев , 1999. Рис. 14: 12 ; 15: 2, 3 ), конца VI – начала V в. до н. э. правобережья Кубани ( Лимберис, Марченко , 2012. Рис. 21: 15, 17 ). Вместе с тем важно отметить тот факт, что сосуды со скошенным наружу венчиком фиксируются только среди посуды Синдики и Прикубанья.

Рис. 3. Лепная керамика из Елизаветовского могильника

1 – ваза; 2 – кубок

Категория Кубки

Сосуды с шаровидным туловом, узкой шейкой и высоким дугообразным горлом (рис. 3: 2 ). Место наибольшего расширения приходится на нижнюю половину высоты. Округлые плечики плавно перетекают в плоское дно. Диаметр тулова горшка больше его высоты. По венчику имеет орнаментацию в виде пальчиковых вдавливаний ( Копылов, Марченко , 1980. Рис. 1: 1 ). На территории городища данный тип до сегодняшнего дня зафиксирован не был.

За пределами донской дельты близкие по форме сосуды встречаются в погребальных комплексах населения, проживавшего в бассейне Ворсклы во второй половине VII – середине VI в. до н. э. ( Пеляшенко , 2020. Рис. 153: 4 – 6 ).

Заключение

Таким образом, фиксируется изменение преобладающих традиций и форм лепной керамики, использовавшейся в погребальном обряде населением Ели-заветовского городища. Так, в период со второй четверти V по начало IV в. до н. э. в качестве погребального инвентаря на территории могильника преобладала местная посуда: кружки и миски. Начиная с рубежа V–IV вв. до н. э. начинает увеличиваться число погребений, содержащих горшки. С середины IV в. до н. э. они становятся практически единственной категорией лепной керамики, использовавшейся в погребальном обряде. Корчаги на данный момент представлены в Елизаветовском могильнике всего двумя экземплярами. Первый происходит из «царского» Пятибратнего кургана, а другой был обнаружен в погребении, принадлежащем женщине, на ее тазовых костях. Обращает на себя внимание также и тот факт, что лепная керамика из погребений, датируемых концом IV – началом III в. до н. э., представлена крайне скудно.

В вопросе этнокультурной атрибуции населения, проживавшего на территории Нижнего Дона в период скифо-античного времени, исследование лепной керамики имеет большой потенциал. Так, в настоящее время силами Южно-Донской археологической экспедиции в ходе исследования Елизаветовского археологического комплекса накоплен обширный материал, нуждающийся в обработке и опубликовании.

Кроме того, в археологической науке не сохранилось ни одного единого плана Елизаветовского могильника. Поэтому полученные недавно аэрофотоснимки Luftwaffe 1940-х гг. ( Губарев , 2024. С. 34–47), которые содержат изображения Елизаветовского могильника, позволят в будущем локализовать на местности лепную посуду, использовавшуюся в качестве погребального инвентаря, и, возможно, проследить закономерность ее распространения на территории курганного могильника.