Лесопожарная обстановка в районах Дальнего Востока на основе учета влияния процессов в океанах и атмосфере

Автор: Соколова Г.В.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Биология. Экология. Геоэкология

Статья в выпуске: 2 т.16, 2013 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты исследований влияния океанов (Северной Атлантики и северо-западной части Тихого океана) и атмосферной циркуляции в умеренных широтах Северного полушария на лесопожарную обстановку в крупных районах Дальнего Востока. Предложено в качестве основных предикторов лесопожарного показателя засухи учитывать коэффициенты разложения по естественным составляющим полей аномалии температуры поверхности двух океанов. В качестве дополнительного фактора рассмотрены характеристики атмосферной циркуляции в зоне алеутской депрессии.

Лесные пожары, температура поверхности океанов, северная атлантика, тихий океан, атмосферные процессы, алеутская депрессия, метеорологические поля, коэффициенты разложения метеополей

Короткий адрес: https://sciup.org/14328849

IDR: 14328849 | УДК: 630*43(571.6)

Текст научной статьи Лесопожарная обстановка в районах Дальнего Востока на основе учета влияния процессов в океанах и атмосфере

Началом использования теплового состояния океана в качестве основного предиктора природных явлений можно считать конец 1930-х-начало 1940-х гг, когда профессор Г.Р. Брегман предложил учитывать в долгосрочных прогнозах сроки вскрытия рек, температуру поверхности океана (ТПО) в зоне Северо-Атлантического течения, о чем свидетельствует монография профессора Б.М. Гинзбурга [1 ]. Именно в этой зоне наблюдается наибольшая теплоотдача из океана в атмосферу. Наличие положительной аномалии ТПО на юге умеренных широт Северной Атлантики и отрицательной на севере способствует увеличению меридионального барического градиента в тропосфере и усилению западного переноса. При обратном распределении аномалий ТПО меридиональный барический градиент уменьшается и образуются блокирующие антициклоны, чаще над Норвежским морем. По мнению Б.М. Гинзбурга, подобные исследования с учетом влияния процессов теплообмена в океане и условий атмосферной циркуляции будут полезны и в применении к другим процессам переходных сезонов на суше.

Учитывая, что лесные пожары - такое же природное явление, зависящее от погоды, как и ледовые явления на реках, мы применили вышеуказанный подход для разработки метода долгосрочного прогноза пожарной опасности в лесах Дальнего Востока по метеорологическим условиям.

Материалы и методы исследований

Как известно, пожарная опасность в лесах по условиям погоды оценивается у нас в стране с 1950 г. комплексным показателем ВТ. Нестерова [3]. На его основе составлена общесоюзная шкала из 5 классов пожарной опасности по условиям погоды [2], регламентирующая работу лесопожарных служб. По проекту МНТЦ (ISTC) предусматривалось, что воссоздание показателей опасности пожаров за прошлые годы вначале будет выполняться по двум теплобалансовым методам с целью сравнительного анализа и дальнейшей оптимизации методи ки расчета: по методу ВТ. Нестерова и новому методу, разработанному в Институте леса им. В. Н. Сукачева СО РАН М.А. Софроновым [5], по которому расчеты лесопожарных показателей засухи (далее - ЛПЗ) выполняются на основе учета месячных данных о температуре и влажности воздуха, количестве дней за месяц с интенсивными осадками:

ЛПЗ=НД- т)*30/и+1. (1)

Здесь t - средняя из максимальных дневных температур воздуха (° С), т - минимальная за месяц температура точки росы (° С), п - число дней в данном месяце с осадками более (равно) 3,00 мм/сут. В связи с тем, что данные о точке росы за многолетний период в Хабаровском гидрометцентре (ФГБУ «Хабаровский ЦГМС - РСМС») отсутствовали, то они рассчитывались по формуле (2):

f (Ь*У(Т, RH)) / (a-Y(T, RH)). (2)

Здесь а = 17,27, Ъ = 237,7 (°C), Т - вышеуказанная температура (t °C), RH - относительная влажность воздуха (%), в нашем случае - минимальная относительная влажность воздуха за месяц, те. средняя месячная величина из минимальных значений за сутки.

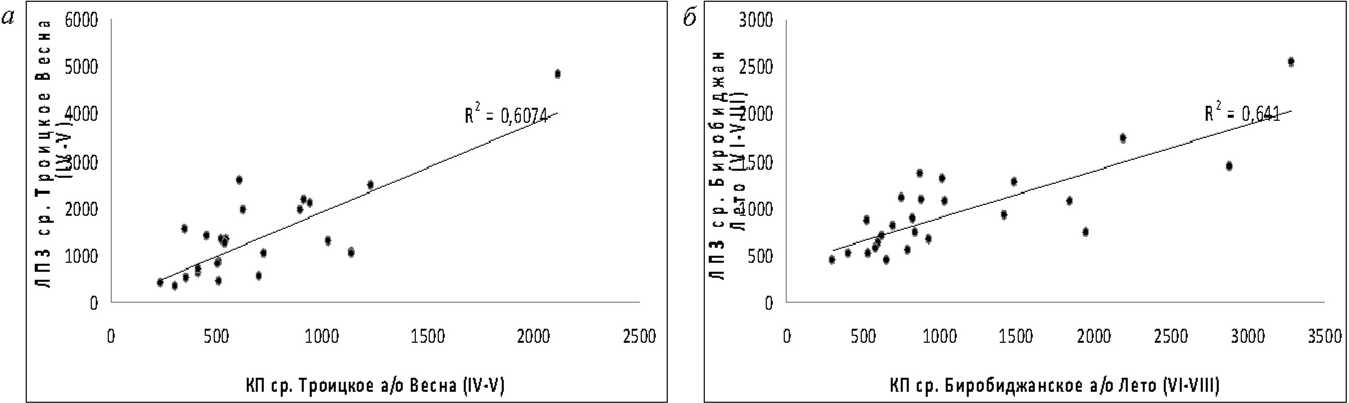

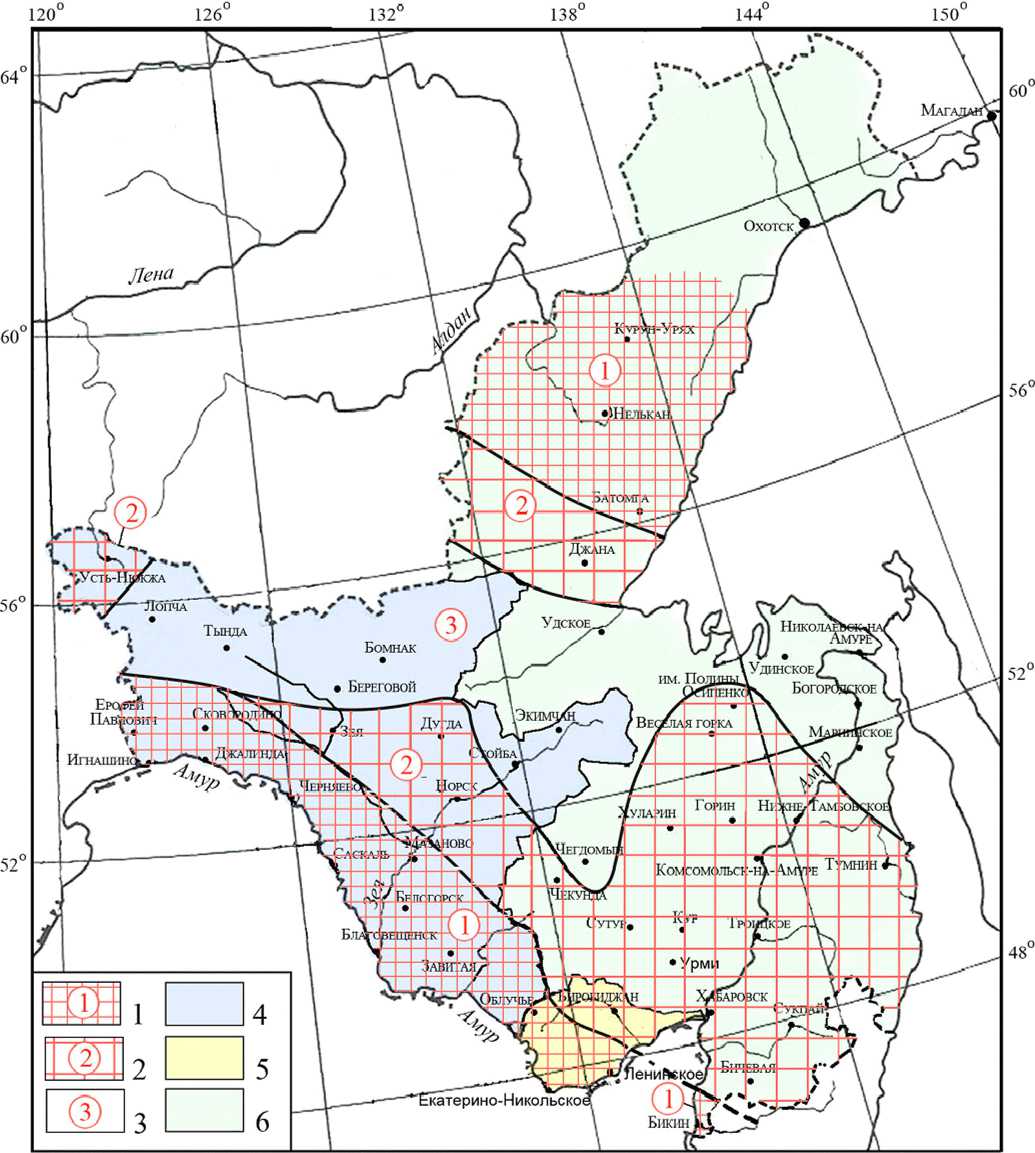

Корреляционным анализом была обнаружена связь между усредненными по периодам показателями, рассчитанными разными методами. Закономерная связь оценивалась преимущественно высокими коэффициентами корреляции (при R2 > 0,6-0,9) для весны, лета, осени и всего сезона, они представлены на примере рис. 1. На основе выявленной связи дальнейший анализ продолжался по методу М.А. Софронова, позволяющему выполнять исследования на больших территориях при использовании меньшего количества метеорологических данных. В отличие от другого метода - ВТ. Нестерова, по которому средние (точнее средневзвешенные) показатели пожарной опасности за месяц (период, сезон) можно было рассчитать только по ежедневным метеоданным.

Однако главный аргумент правильно выбранного направления заключался не только в экономии рабочего времени, но и в экономии средств по проекту МНТЦ (ISTC), которые потребовались бы на дополнительные

Рис. 1. Графики связи показателей опасности лесных пожаров: лесопожарных показателей засухи (метод Софронова) и комплексных показателей

(метод Нестерова), усредненных по периодам (весна, лето, осень, сезон):

а) метеостанция Троицкое, значения лесопожарных показателей засухи и комплексных показателей, средние за весну (апрель-май); б) метеостанция Биробиджан, значения лесопожарных показателей засухи и комплексных показателей, средние за лето (июнь-август); в) метеостанция Средний Ургал, значения лесопожарных показателей засухи и комплексных показателей, средние за осень (сентябрь-октябрь); г) метеостанция Хабаровск, значения лесопожарных показателей засухи и комплексных показателей, средние за пожароопасный сезон (апрель-октябрь). Примечание: «a/о» на графиках означает «авиаотделение», название которого совпадает с названием метеостанции

высокооплачиваемые выборки ежедневных метеорологических элементов по 50 станциям за каждый месяц (вместо запланированных по проекту средних месячных значений этих показателей).

Выборка мете од энных выполнялась в ФГБУ «Хабаровский ЦГМС - РСМС». Метеостанции более или менее равномерно располагались по территории Хабаровского края, Еврейской автономной и Амурской областям. Общий период используемых метеорологических наблюдений составляет более 50 лет (1960-2011 гг). После формирования метеорологической базы данных, включающей температуру и влажность воздуха, температуру точки росы, суточные интенсивные осадки и сумму дней за месяц с интенсивными осадками, выполнено воссоздание многолетних рядов ЛПЗ за пожароопасные сезоны.

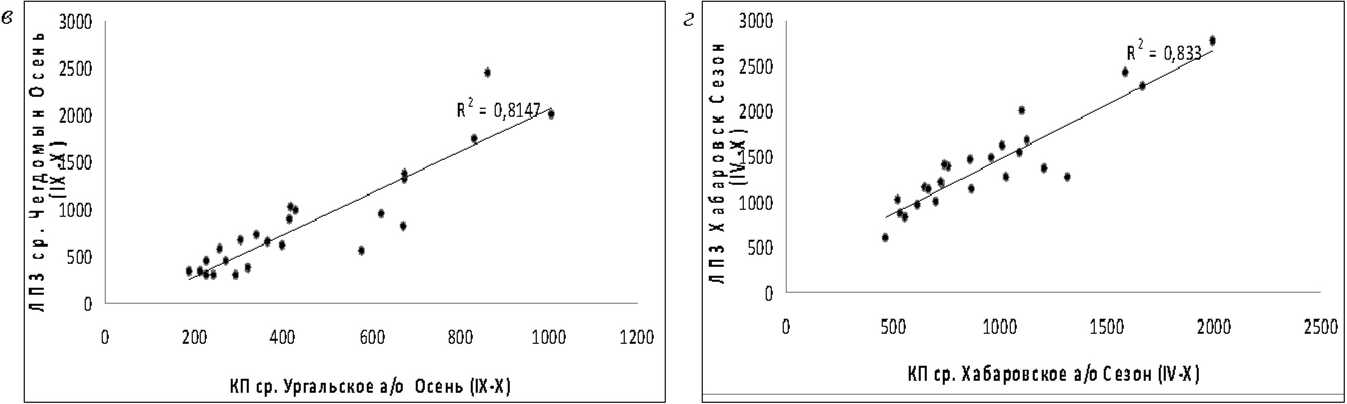

Применен объективный критерий - расчетные значения ЛПЗ. Получены многолетние ряды ЛПЗ по периодам пожароопасного сезона: за весну (апрель, май), лето (с июня по август), осень (сентябрь, октябрь) и весь пожароопасный сезон (с апреля по октябрь). Значения ЛПЗ, усредненные по вышеуказанным периодам, наносились на географические карты, анализ которых показал, что ежегодно эти показатели однородны на значительных территориях. Это позволило выделить три крупные лесо пожарные зоны -1, П и Ш (по мере уменьшения средних ЛПЗ за период), изображенные на рис. 2. Очевидно, что очертания границ в зонах не имеют явно выраженного характера, поскольку при переходе от одной зоны к другой возможны различия показателей в сравнении со средним значением ЛПЗ данной зоны.

Как известно, самый высокий на Дальнем Востоке уровень горимости лесов наблюдается в Еврейской автономной области (ЕАО) (по данным Дальневосточного научно-исследовательского института лесного хозяйства): 55 лесных пожаров на площади 1000000 га. Наибольшие значения ЛПЗ и наибольшую площадь имеет I зона, ее протяженность вдоль левобережья Амура составляет примерно 4000 км. Она включает 17 метеостанций, расположенных в южной части Амурской области, в большей части ЕАО, в самых южных и северных районах Хабаровского края. Во П зоне (21 метеостанция) наибольшее число станций расположено в Хабаровском крае, меньше - в Амурской области и лишь одна - в ЕАО. Наконец, в Ш зоне (12 станций) охвачены метеоинформацией северные районы Амурской области и центральные районы Хабаровского края. Именно для этих лесопожарных зон и соответствующих периодов (месяцев) велись дальнейшие разработки с целью получения прогностических зависимостей.

132° 138°

Рис. 2. Карта зонирования территории Хабаровского края (6), Еврейской автономной области (5) и Амурской областей (4) по однородности средних месячных лесопожарных показателей засухи: 1, 2, 3 - лесопожарные зоны I, II и III (увеличение номера соответствуют уменьшению степени пожарной опасности)

Для формирования синоптической базы данных о предикторах, обусловливающих степень опасности лесных пожаров, сделана выборка параметров циркуляции в тропосфере и нижней стратосфере умеренных широт Северного полушария. Географические пределы выборок: 40°-75° с.ш., 30°-170° з.д. с шагом 5° по широте и 10° по долготе, т. е. от Азорских до Алеутских островов. Период выборок - январь-июнь 1960-2009 гг. Рассматривались поля среднемесячных значений аномалии приземной температуры воздуха (А Г); среднемесячных значений аномалии давления у земли (ДР); геопотенциала в средней тропосфере (H5QQ гектоПаскалей); геопотенциала в нижней стратосфере (Я100 гектоПаскалей) Северного полушария. Выявлены значимые поля метеорологических элементов в тропосфере и нижней стратосфере, в которых атмосферные процессы наиболее влияют на лесопожарную обстановку данной территории (зоны) в данном месяце.

Выполнены дополнительные метеорологические выборки, характеризующие состояние атмосферы в гео графическом районе над северо-западом Тихого океана. Для этого в ФГБУ «Хабаровский ЦГМС -РСМС» с синоптических карт выбраны два параметра циркуляции, характеризующие состояние атмосферы в зоне алеутской депрессии за январь, февраль, март, апрель с 1960 по 2011 гг:

-

1. Наибольшее распространение за месяц по площади центро-действия атмосферы (ПДА) на запад в январе-апреле, выраженное через меридиан (X) пересечения его западной границы и обозначенное ТХ} (здесь Т - Тихий океан, j - название месяца).

-

2. Интенсивность алеутской депрессии - наибольшее за месяц давление воздуха на уровне моря в центре действия атмосферы (Р, гПа) за январь-апрель, обозначенное ТР) (обозначения те же).

Использован способ оценки значений пространственного метеорологического поля, который принят для долгосрочных прогнозов полей аномалий метеорологических величин. Таким критерием является индекс р - оценка зависимостей по совпадению и несовпадению в данном месяце знаков аномалий ЛПЗ\ (где j - название меся- ца) и параметров циркуляции. Значения расчетной корреляционной матрицы по индексу р, умноженному на 100, за каждый месяц сканировались на компьютерную географическую карту по соответствующим координатам для наглядности изображения значимого метеорологического поля, состоящего из 20-28 точек (узлов). Система из подобного количества точек в метеорологическом поле вполне достаточна для получения устойчивых основных естественных колебаний.

Результаты и их обсуждение

Из построенных 468 компьютерных карт с выделенными в цвете полями метеорологических элементов установлено 358 наиболее показательных метеополей, включая 179 полей, которые имеют наивысшие величины индекса (р-100 > 53-73 единиц). Перечень значимых полей сведен в табличную форму. Таким образом, просмотрено и проанализировано каждое метеорологическое поле в тропосфере и нижней стратосфере умеренных широт от Азорских до Алеутских островов. Высокие значения индекса информировали, в каком районе полушария и в каком месяце находятся наиболее значимые метеополя для предсказания опасности лесных пожаров в рассматриваемых районах (лесопожарных зонах).

Число значимых метеополей по аномалиям ТПО в обоих океанах практически одинаково как по всем трем лесопожарным зонам в целом, так и отдельно по каждой, и даже с небольшим (менее 5%) превышением в пользу тихоокеанских полей и прилегающей части континента в зоне распространения алеутской депрессии. Однако если учесть выделенные метеополя в пределах северной границы площади распространения азорского антициклона, которые не вошли в общее количество в связи с меньшим числом узлов в поле (< 20 узлов) и удовлетворительными значениями р -100 (до 60 единиц), то картина приобретает другой вид: ЦДА почти на 20% превышает число таких полей в пределах площади распространения тихоокеанских ЦДА, включая несколько малозначимых (по тем же параметрам, что и вышеуказанный район азорского максимума) метеополей в зоне площади распространения на север северотихоокеанского антициклона.

Вблизи исландской депрессии, часто над Баренцевым морем и частью континента, наблюдается большое количество отрицательных метеополей с преобладанием значений р -100 в пределах 20-73. Подобное количество метеополей (по знаку и величине индекса) выявлено над морями Северного Ледовитого океана и прилегающим азиатским побережьем. Очевидно, на условия Приамурья существенное влияние оказывают затоки холода с северо-востока, т. е. с суши, омываемой морями Северного Ледовитого океана. Положительный знак и высокие значения индекса (/^100 > 47-73) имеют изолинии метеополей в зоне влияния азиатского антициклона, нередко охватывая ленско-колымскую территорию. Положительные метеополя (но с малым количеством и меньшими значениями индекса) наблюдаются в зонах азорского и северотихоокеанского антициклонов. Чередование положительных и отрицательных метеополей дает представление о формах колебаний метеорологических элементов в атмосфере, их сезонных отличиях и других особенностях макромасштабных закономерностей. Их взаимное расположение устойчиво выявляется преимущественно в одних и тех же географических районах.

Показано, что наибольшее количество значимых метеополей с высокими индексами (р-100 = 53-73) отмечается в тропосфере (АР) и в нижней стратосфере на уровне Я1М (51 и 47 полей соответственно), затем на уровне АГ и Н500 (45 и 36 полей соответственно). Выявленные поля (преимущественно над океанами и прилегающей сушей), значимые для прогноза ЛПЗ с апреля по октябрь в трех зонах, преобладают по количеству в январе и феврале на всех рассматриваемых уровнях, затем в марте и апреле и еще меньше - в мае и июне. Таким образом, подавляющее большинство (73,9%) перечисленных атмосферных полей располагаются именно над океанами - Атлантическим и Тихим и морями Северного Ледовитого океана.

При анализе вклада параметров состояния атмосферы в зоне алеутской депрессии на степень опасности лесных пожаров в Приамурье выявлено, что наибольшее влияние оказывает распространение алеутской депрессии на запад (в отличие от максимального давления в центре барической системы). Особенно это проявляется в январе-феврале-марте (с достижением и охватом, например, территории Якутии). Так, зависимость ЛПЗ в июле от величины X в марте оценивается коэффициентом корреляции 0,434. Такая устойчивая положительная связь сохраняется и в апреле, в отличие от интенсивности этого ЦДА, которая в эти месяцы не выявлена. Корреляционный анализ показал, что связь между этими параметрами циркуляции TZj =/(7Fj) отрицательна в зимний период, в том числе в январе (г = -0,298), и слабая в феврале и весной.

Можно считать убедительным наличие существенного влияния полей аномалии приземной температуры воздуха над северо-западом Тихого океана, а над севером Атлантики - полей аномалии приземного давления и геопотенциала в тропосфере и нижней стратосфере на лесопожарную обстановку в Приамурье. В 2002 г. первые разработки в этом направлении исследований были сделаны в Дальневосточном НИИ лесного хозяйства. Положительные результаты использования коэффициентов разложения по естественным ортогональным функциям (ЕОФ) полей аномалии температуры поверхности Тихого океана на северо-западе были получены для разработки прогноза опасности лесных пожаров в Приамурье (опубликованы результаты позднее [4]). На примере трех авиаотделений Дальневосточной базы авиалесоохраны - Хабаровского, Ургальского и Куканского были прокоррелированы многолетние ряды (1960-1996 гг.) комплексных показателей (КП) пожарной опасности с апреля по октябрь с 10 коэффициентами разложения по ЕОФ полей АТ Тихого океана летом. Здесь КП пожарной опасности по условиям погоды рассчитывались по методу В. Г. Нестерова [3]. Значимая связь была получена также для слабой и умеренной опасности пожаров в октябре в зависимости от первого коэффициента разложения по ЕОФ в июле и августе (г = 0,46 и 0,52).

Очевидно, новый потенциальный фактор создает определенный фон, который способствует большей или меньшей интенсивности и устойчивости текущих атмосферных процессов. Это послужило поводом более подробно рассмотреть «океанический» фактор опасности лесных пожаров - температуру поверхности океанов (ТПО). Коэффициенты разложения по ЕОФ полей аномалий ТПО, принятые в качестве основных предикторов лесопожарной обстановки на Дальнем Востоке, обозначены следующим образом:

для Северной Атлантики 4B1J, где i - порядковый номер (от 1 до 10) коэффициента разложения поля по ЕОФ, j - название месяца:

ABi , ABi , ABi , ABi , ABi ;

для северо-западной части Тихого океана TBij (обозначения те же):

TBi , TBi , TBi , TBi , TBi

Корреляционный анализ связи ЛПЗ] с каждой характеристикой ТПО двух океанов - ABij и TBij - позволил выявить следующие закономерности, обобщенные для трех лесопожарных зон Дальнего Востока.

Атлантический океан

В марте наблюдается превышение отрицательных значимых коэффициентов корреляции (г > |0,25|) связи АВ2 3 март с ЛПЗ каждого месяца (апрель-октябрь) над положительными почти вдвое во всех трех лесопожарных зонах. Однако с первым коэффициентом разложения АВг март те же связи оказались положительными (за исключением ЛПЗ в мае, где г - слабоотрицательные), из них наибольшее значение г = 0,536 (для ЛПЗсен).

Летом явно преобладают по знаку положительные значения г над отрицательными. Именно первые 4 коэффициента разложения летних полей являются показательными для прогноза осенних ЛПЗ, значения г колеблются в пределах 0,420-0,516. Однако в последнем месяце лета-августе все же проявляется отрицательное влияние третьего коэффициента разложения (ЧВ3авг) на условия октября в Приамурье, г = -0,591.

В сентябре вновь имеют преимущество отрицательные г (как прогностически значимые, так и малозначимые), достигая наивысших значений г = -0,511 (АВ6сен- ЛПЗ ). Исключение составляет положительная связь нулевой заблаговременности (АВ^^-ЛПЗ^) с высоким значением г = 0,644.

Тихий океан

В марте (в отличие от Атлантики) преобладают положительные связи пары предиктор-предиктант (ЕВ1март - ЛПЗ^ дкт) над отрицательными более чем в два раза, включая слабозначимые г < |0,25|. Наибольшее значение г=0,517 имеет связь ТВ. -ЛПЗ Однако с первым ко-эффициентом разложения 7В]март. (как и в Атлантике) наблюдается связь отрицательная для ЛПЗ в мае, но отличается высоким (по абсолютной величине) г = -0,516.

Летом из 72 значимых парных коэффициентов корреляции подавляющее большинство - 72% (а в июне - 81 %) имеет отрицательный знак, причем с первыми двумя коэффициентами разложения полей ТПО для условий Приамурья в августе-сентябре. При нулевой заблаговременности (ТВ^-ЛПЗ^ также сохраняется отрица тельная связь, как и для всего летнего периода, г = -0,403 (в отличие от Атлантики).

В сентябре знак коэффициентов корреляции, значимых для прогноза, в 7 0% случаев вновь меняется на противоположный - положительный (в отличие от Атлантики). При заблаговременности 1 месяц проявляется положительная связь ЛПЗ с последним коэффициентом разложения ТВ гОсен , наибольшее значение г = 0,403, а при нулевой заблаговременности - с первым коэффициентом разложения (TBVea -ЛПЗ^), г = 0,571.

Корреляционный анализ связи характеристик циркуляции в зоне алеутской депрессии с показателями термического состояния поверхности Тихого океана на северо-западе позволяет заключить следующее. На общем фоне слабоположительных и слабоотрицательных коэффициентов корреляции выделяются 62 значимых по величине, из которых преобладают положительные связи Т51март июнь сен с показателем западной границы ПДА, особенно в марте (г = 0,283... 0,440). Таким образом, в основу метода долгосрочного прогноза опасности лесных пожаров на Дальнем Востоке положены три основных результата:

-

1. Подавляющее большинство выделенных значимых атмосферных полей над Северной Атлантикой и северо-западом Тихого океана, в частности, полей АГ (Тихий океан) и полей АР, АЯ100 и АЯ500 (Атлантика), что дает основание перейти к следующему этапу исследований.

-

2. Применение в качестве основных предикторов для лесопирологического прогноза характеристик термического состояния Северной Атлантики и северо-запада Тихого океана в виде коэффициентов разложения по ЕОФ полей ТПО. Очевидно, что естественные составляющие этих полей отражают пространственное распределение аномалий ТПО, а следовательно, и особенности теплосодержания деятельного слоя и теплообмена с атмосферой.

-

3. Применение в качестве дополнительного аргумента количественных характеристик состояния атмосферы в зоне алеутской депрессии - ТР] и ТХу Среднее многолетнее значение меридиана пересечения западной границы этого ПДА - 180° в. д.

Для получения комплексных прогностических зависимостей дополнительные предикторы рассмотрены совместно с основными. Для этого выполнен пошаговый регрессионный анализ в следующем порядке:

-

- По каждой лесопожарной зоне и для каждого месяца с апреля по октябрь в расчет включались выявленные для данной зоны океанические и тропосферные предикторы, отражающие влияние ТПО и состояния алеутской депрессии на условия Приамурья.

-

- Для всех потенциальных предикторов проведена процедура пошаговой регрессии для выявления наиболее значимых из них. При этом отсеивались предикторы, которые связаны между собой (парный коэффициент корреляции более |0,30|) и не могут входить совместно в комплексное прогностическое уравнение регрессии. Число входящих в уравнение предикторов ограничивалось пятью.

-

- Из полученных в ряде случаев вариантов прогностических уравнений (иногда двух-трех и более) отбирал-

- ся оптимальный. При таком отборе преследовалась цель получения наилучших показателей тесноты зависимости, особенно случаев использования наиболее крупномасштабных характеристик океанических полей, т. е. самых первых коэффициентов их разложения по ЕОФ.

В итоге для каждой лесопожарной зоны и каждого месяца получены комплексные (с учетом океанических и тропосферных предикторов) прогностические уравнения, общее количество которых составило 117. В 68% значения коэффициента множественной корреляции R> 0,60, т. е. зависимости настолько тесны, что их можно применять для составления долгосрочных прогнозов. В качестве характеристики опасности лесных пожаров использованы средние месячные значения лесопожарного показателя засухи - ЛПЗ] (где j - название месяца), обобщенные по каждой из трех лесопожарных зон, частично расположенных в Хабаровском крае, Еврейской автономной и Амурской областях.

Общее число рассматриваемых океанических предикторов составляет 100 (по 10 коэффициентов разложения полей аномалий ТПО двух океанов за 5 месяцев), но число вошедших в 117 уравнений предикторов различно по отношению к географической локализации. Так, входящие в уравнения 35 коэффициентов разложения ЛВу (Атлантика) на 20% превышают по количеству входящих в уравнения коэффициентов TBij (Тихий океан), причем коэффициенты Л А у повторяются в уравнениях 226 раз, что на 30% больше повторений ZBij -158 раз. Такой концентрацией влияния небольшого числа наиболее значимых предикторов убедительно подтверждаются неслучайность выявленных зависимостей и в некоторой степени устойчивость влияния полученных предикторов.

Сравнивая между собой полученные прогностические зависимости (комплексные и с учетом только характеристик ТПО), следует отметить, что качество комплексных зависимостей выше. При введении в уравнение тропосферного предиктора - Tj и TPj — коэффициенты множественной корреляции R в среднем увеличивались от 0,025 до 0,332. Даже для тех лесопожарных зон, где значения R в обоих случаях одинаковы (или почти одинаковы), эффективность комплексного метода, как показали дальнейшие расчеты, оказалась заметно выше. Около 60% всех 117 уравнений включают в себя тропосферный предиктор, причем в 15 уравнениях - дважды. Из 43 уравнений, в которые вошли предикторы, лишь два не содержат тропосферный предиктор, а в 11 этот предиктор содержится дважды.

Заключение

Впервые для целей долгосрочного лесопирологического прогноза рассматривается влияние ТПО двух океанов - Северной Атлантики и северо-запада Тихого океана в марте, летние месяцы и сентябре на условия в Приаму рье в апреле-октябре. Можно считать убедительным наличие существенного влияния пространственного распределения температуры поверхности Северной Атлантики и северо-запада Тихого океана в марте, летние месяцы и сентябре на процесс возникновения опасности лесных пожаров в районах Дальнего Востока с апреля по октябрь.

Полученные результаты подтверждают гипотезу [2] о том, что одним из главных крупномасштабных и консервативных факторов, влияющих на развитие процессов на суше переходных сезонов в течение длительного времени, является температура поверхности Мирового океана. Очевидны возможности и целесообразность использования коэффициентов разложения по ЕОФ полей аномалий ТПО Северной Атлантики и северо-запада Тихого океана за теплый период года для прогноза лесопожарных ситуаций в крупных районах Дальнего Востока.

В заключение сформулируем основные направления дальнейших исследований. Во-первых, следует уточнить положение некоторых значимых метеополей в Северо-Атлантическом и Азиатско-Тихоокеанском регионах. Необходимо расширить выборку параметров атмосферной циркуляции во времени (июль-август) и по территории-в точках географической сетки. Во-вторых, при комплексном подходе исследований влияния распределения аномалий ТПО и атмосферных процессов (как наиболее перспективном методе) следует учесть состояние атмосферы в зоне не только алеутской депрессии, но и азиатского антициклона. После расширения выборки метеорологических данных необходимо учитывать потенциальные предикторы Л А у и ТВу в зонах азорского максимума, южноазиатской депрессии и северотихоокеанского антициклона.

Работа выполнена при содействии Международного научно-технического центра (1STС, Проект № 4010), головной институт - ИВЭП ДВО РАН.

Список литературы Лесопожарная обстановка в районах Дальнего Востока на основе учета влияния процессов в океанах и атмосфере

- Гинзбург Б.М. Влияние температуры поверхности океанов на сроки замерзания и вскрытия рек. Методы его учета. СПб.: Гидрометеоиздат, 2005. 100 с.

- Методические указания по прогнозированию пожарной опасности в лесу по условиям погоды/сост. А.Л. Кац, В.А. Гусев, Т.А. Шабунина. М.: ГМЦ СССР, 1975. 17 с.

- Нестеров В.Г. Горимость леса и методы ее определения. М.: Гослесбумиздат, 1949. 76 с.

- Соколова Г.В., Тетерятникова Е.П. Проблемы долгосрочного прогнозирования пожарной опасности в лесах Хабаровского края и ЕАО по метеорологическим условиям. Хабаровск: ДВО РАН, 2008. 150 с.

- Софронов М.А., Волокитина А.В. Пирологическое районирование в таежной зоне. Новосибирск: Наука, 1990. 210 с.