Лестничная башня в Боголюбове (по материалам раскопок 2015 года)

Автор: Седов вЛ. В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Археология средневековья и нового времени. Проблемы и материалы.

Статья в выпуске: 249-2, 2017 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена новым данным, полученным в результате раскопок комплекса в Боголюбове близ Владимира в 2015 г. Помимо новых сведений об архитектуре церкви, построенной при князе Андрее Боголюбском, эти раскопки позволили впервые внимательно изучить основание угловой колонки лестничной башни и установить уровень первоначальной дневной поверхности. Эти данные дают основания для сравнения профилей в различных частях комплекса в Боголюбове, а также для сопоставления этих профилей с различными романскими профилями,в том числе итальянскими. Кроме того, появляется возможность частично реконструировать первоначальный вид башни и всего комплекса. Композиция башни находит себе аналогию не только в Италии романской поры, но и, например, в церкви аббатства Сан-Реми в Реймсе, где фланкирующие западный фасад башни имеют примерно такой же размер и иконографию фасадов.

Средневековье, древнерусская архитектура, архитектурная археология, боголюбово, дворцовый комплекс, каменный храм, лестничная башня, романский стиль, композиция, архитектурные обломы, итальянские аналогии

Короткий адрес: https://sciup.org/143163995

IDR: 143163995

Текст научной статьи Лестничная башня в Боголюбове (по материалам раскопок 2015 года)

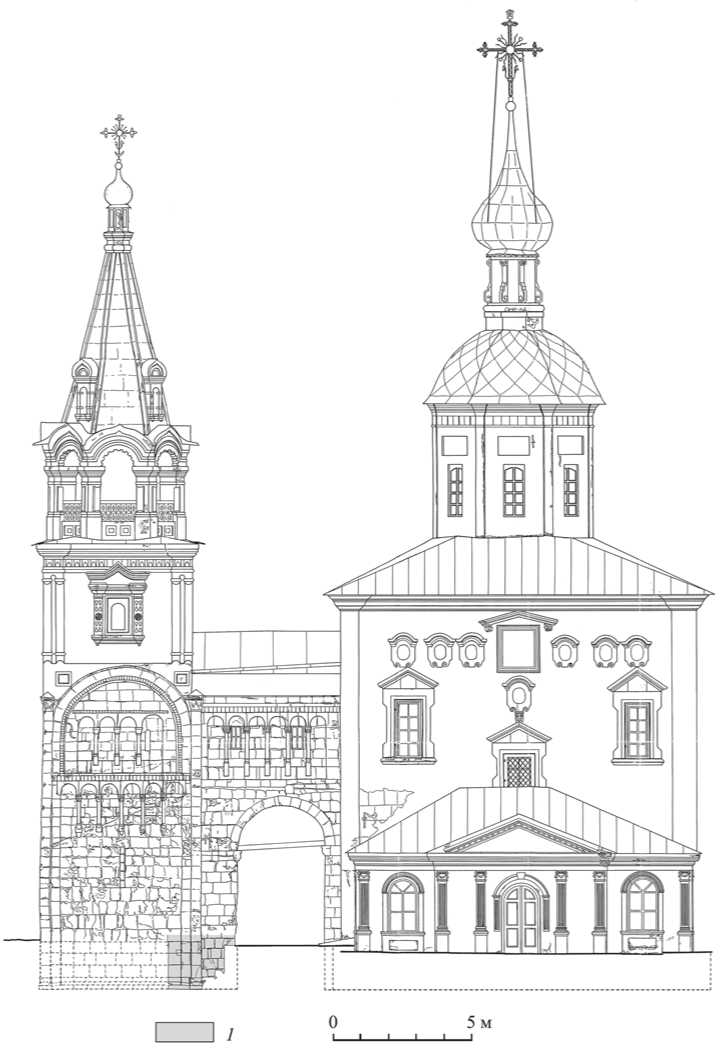

Выстроенный из белого камня объем башни был в середине XVII в. надстроен кирпичной колокольней с шатровым верхом; эта часть, судя по изощренному декору, была выполнена в духе московского узорочья в 1640-е или 1650-е гг. Но сама лестничная башня чудом избежала серьезных перестроек, причем во многом из-за того, что служила местом, хранившим память о мученической кончине князя, издавна почитавшегося церковью и канонизированного в 1702 г. (Голубинский, 1903. C. 134).

В древнерусских источниках эта башня упоминается в рассказе об убийстве князя Андрея, содержащемся в Ипатьевской летописи под 1174 г. (в этом рассказе упоминается «ложница», то есть спальня князя, а также высоко поднятые «сени» и пространство под сенями); здесь говорится о том, что убийцы князя увидели его «за столпом всходным», то есть за лестничной башней или за тем опорным столбом, на котором покоится винтовая лестница внутри лестничной башни: « сѣдѧщю ему за столпомъ . вьсходнымь. и на долзѣ ищющимъ его . и оузрѣша и сѣдѧща . ӕко агнѧ. непорочно . и ту ѡканьни прискочиша и. Петръ же ѿтѧ ему руку десную кнѧзь же вьзрѣвъ. на н҃бо . и реч̑ Гс̑и в руцѣ твои предаю тобѣ дх҃ъ мои . и тако оуспе . оубьенъ же быс̑ в суботу на нощь» (ПСРЛ II. Стлб. 589).

Итак, лестничная башня в Боголюбове – это летописный «столп всходный», часть пути на хоры (как мы понимаем из нынешней топографии комплекса), а также и на сени перед княжеской «ложницей» (что понятно из контекста летописного рассказа об убийстве князя Андрея). В поздней (XVIII в.) «Летописи Боголюбова монастыря» не всю лестничную башню, а только [комнату наверху] или только пространство рядом с башней, в арочном переходе от башни к церкви, называли «великокняжеской палаткой»: в 1764 г. «сделаны в церкви Рождества Пресвятыя Богородицы вновь хоры, и Великокняжеская палатка стенным письмом украшена, и двои двери к ней приделаны же вновь и обиты железом», а в 1765 г. «на Великокняжеской палатке, что из колокольни ход на церковь, на покрышку (на кровлю) издержано материалов на 17 руб. 10 коп» ( Аристарх , 1878. С. 20–21).

Литература о лестничной башне Боголюбова не так обширна, как можно было бы подумать, исходя из того значения, которое имеет этот памятник времени Андрея Боголюбского.

В обзорном труде В. Доброхотова довольно подробно была описана сама лестничная башня и переход от нее к храму, приведены летописные сведения и позднейшие источники ( Доброхотов , 1852. С. 25–38). Отдельно отметим находящуюся между страницами 26 и 27 литографию с изображением старых частей башни с северо-востока: на этой литографии архитектура башни в целом такая же, как и сейчас, но от колонок аркатурно-колончатого пояса на северном фасаде остались только капители и базы, тогда как фусты колонок отсутствуют; это заставляет задуматься о времени реставрации декоративного убора башни, сейчас имеющей все колонки на всех трех видимых фасадах.

Наиболее полное исследование лестничной башни в Боголюбове провел Н. Н. Воронин; его сведения и выводы остаются важнейшим материалом и по сию пору. Кратко говорится о переходах княжеского дворца в одной из первых статей ученого, посвященных Боголюбову ( Воронин , 1939б), много подробнее разбор архитектуры башни во второй статье того же года ( Воронин , 1939а). В еще более поздней статье Н. Н. Воронин говорит об отсутствии над зданием третьего этажа, предполагает шатровое завершение объема и заключает, что истоки архитектуры всего комплекса Боголюбова и башни следует искать на Рейне

( В оронин , 1945). В обобщающей работе ученого дано подробное описание башни и арочного перехода к храму, отмечено, что «углы башни имеют лопатки с трехчетвертными колоннами на подобных соборным базах, увенчанные лиственными капителями, но основание стен башни лишено профилированного цоколя, отличаясь этим, как и переход, от собора»; базы колонн показаны и на реконструкции дворцового ансамбля в том же труде ( Воронин , 1961. С. 233. Илл. 126 на вклейке после с. 126).

Можно думать, что Н. Н. Воронин видел базы угловых полуколонн лестничной башни во время раскопок 1937 г.: на чертеже с аксонометрическим планом этих раскопок у северо-западной угловой колонки башни довольно схематично показана база ( Воронин , 1961. С. 236). Но в дальнейшем базы колонн лестничной башни забылись, поскольку раскоп Н. Н. Воронина был засыпан и основания башни продолжали оставаться под довольно толстым слоем земли. Свидетельством же существования у колонн башни развитых баз оставались только упомянутый чертеж и реконструкция всего комплекса, сделанная Н. Н. Ворониным.

В дальнейшем, после работ Н. Н. Воронина, о лестничной башне Боголюбова писали немного. Об укреплении здания говорится в статье владимирского реставратора А. В. Столетова; здесь отмечен верхний крестовый свод, от которого сохранились лишь следы пят, а также первоначальные деревянные связи, скрепленные железными костылями ( Столетов , 1959. С. 205–208). О. М. Иоан-нисян сначала связал композицию боголюбовской башни и ее арочного перехода с памятниками романской архитектуры Ломбардии ( Иоаннисян , 2005. С. 61–64), в которых есть «висячие» арочные переходы, а затем предложил в качестве прямой аналогии этой башни квадратную в плане башню, стоящую к северу от собора в Модене (историческая область Эмилия) и соединенную с собором арочным переходом ( Иоаннисян , 2013. С. 156–158). В более поздней работе тот же автор снова указал на итальянские аналогии башни и арочного перехода в Боголюбове ( Иоаннисян , 2015. С. 93–95, 113–115).

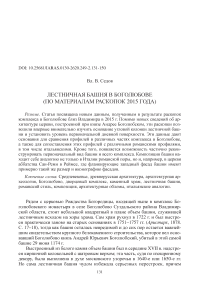

В 2015 г. под руководством автора данной статьи в храме Рождества Богородицы в Боголюбове и около него было заложено несколько шурфов (рис. 1): шурф 1 был разбит у юго-восточного подкупольного столба и доходил до южной стены храма, шурф 2 был заложен у северного портала церкви, а шурф 3 – у югозападного угла лестничной башни. Кроме того, было раскопано несколько шурфов у монастырской стены, причем в восточной части, со стороны обрыва, было обнаружено два участка основания древней каменной стены Боголюбова. Результаты работ 2015 г. и связанных с ними исследований были опубликованы в ряде статей ( Седов , 2015; 2017а; 2017б).

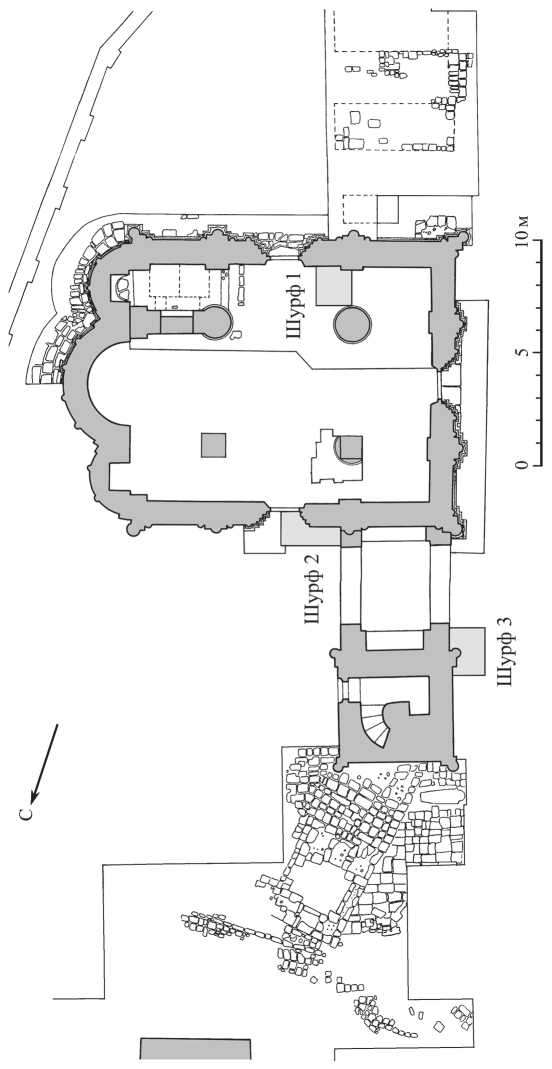

Шурф 3 (рис. 2; 3) позволил исследовать основание угловой юго-западной колонки башни. В результате раскопок, доведенных до уровня дневной поверхности середины XII в., выяснилось, что основанием довольно массивных колонок, отмечающих углы лестничной башни, служили профилированные резные базы, одна из которых была подробно исследована. На плане шурфа видно, что угол башни был выделен сходящимися к углу плоскими лопатками, а на самом углу, диагонально к нему, была сооружена колонка, выдвинутая из тела здания совершенно так же, как в самой церкви Рождества Богородицы в Боголюбове и в церкви Покрова на Нерли. Эти угловые диагональные колонки, как

Рис. 1. План комплекса в Боголюбове (по Н.Н. Воронину) с показанием шурфов 2015 г.

Рис. 2. План шурфа 3 у лестничной башни. Нижний уровень

1 – валуны; 2 – камни; 3 – кирпич; 4 – известковый раствор

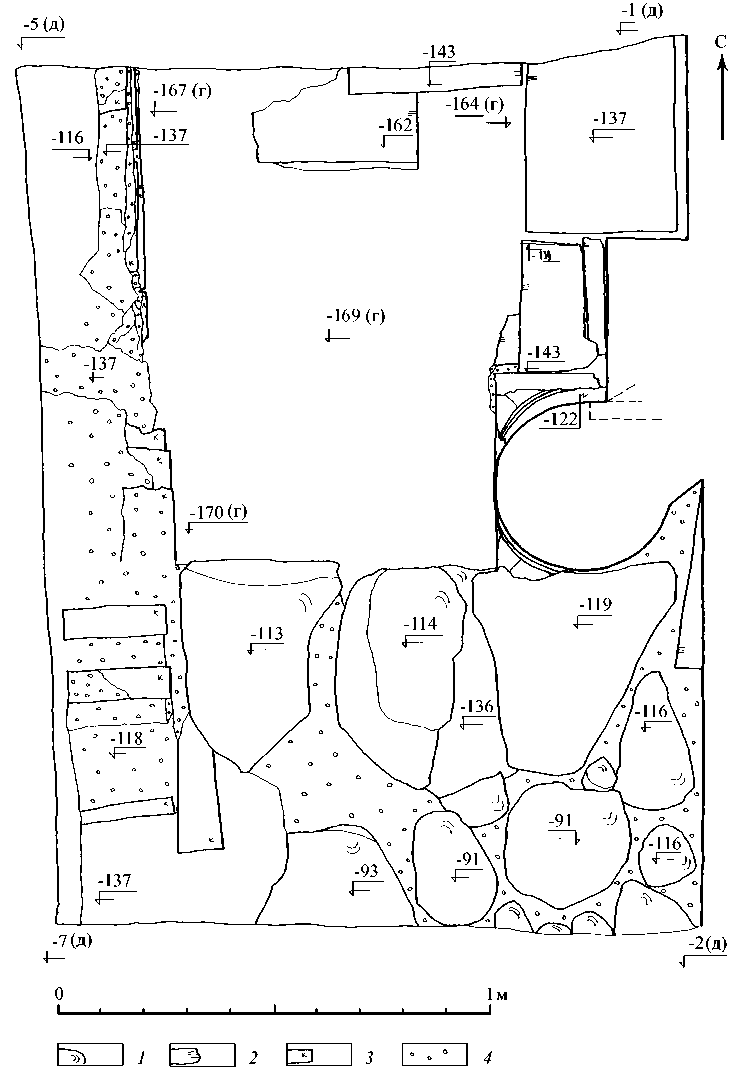

Рис. 3. Боголюбовский монастырь в 2015 г. Собор Рождества Богородицы.

Шурф 3. Фрагмент западного фасада лестничного перехода

1 – валун; 2 – плитняк; 3 – кирпич; 4 – известковый раствор мы предлагаем их называть, появились во владимиро-суздальской архитектуре в 1150-е гг., в первый раз, видимо, в церкви Рождества Богородицы в Боголюбове. Они происходят из итальянской романской традиции, из соборов в Модене и Ферраре (Иоаннисян, 2005. С. 53–54; Седов, 2017б. С. 64–65).

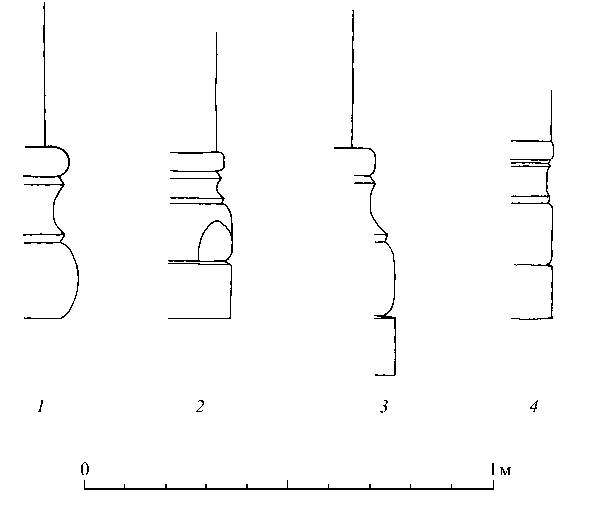

Эти колонки в лестничной башне имеют стилизованные коринфские капители ( Вагнер , 1969. С. 85–87; Лифшиц , 2015. С. 371–372) и, как выяснилось после раскопок в 2015 г. шурфа 3, базы с профилировкой, помещенной над квадратным плинтом, расположенным в основании колонки. База состоит из следующих элементов (рис. 2; 3; 4, 4 ): внизу помещена круглая часть базы, образующая вал (или тор) с небольшим скруглением снизу и сверху, на углах этот вал дополнен «когтями» или «листьями»; выше идет полочка с диагональной подсечкой (со скошенной поверхностью), чуть заглубленный двумя подсечками широкий пояс, а затем – еще одна полочка с диагональной подсечкой и слабо выгнутый вал, над которым начинается круглая часть колонки без профилировок.

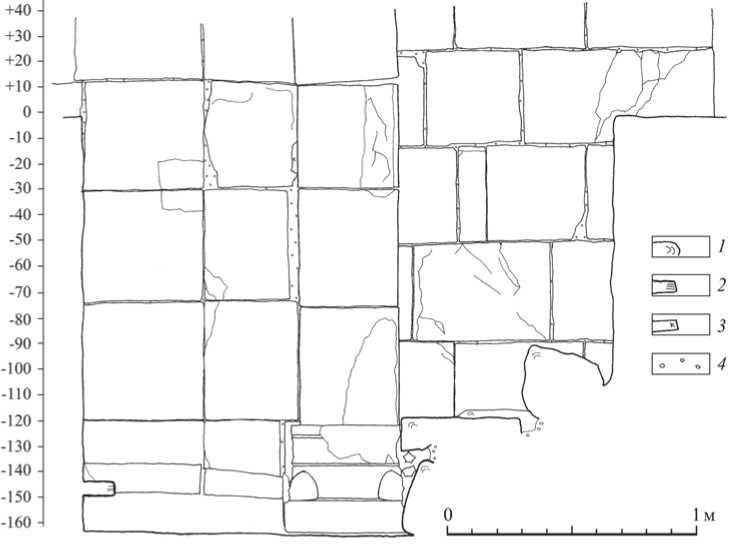

База колонки лестничной башни Боголюбова в целом вписывается в круг баз различных частей Боголюбовского комплекса (рис. 4): она достаточно близка профилю базы юго-западного подкупольного столба церкви Рождества Богородицы,

Рис. 4. Профили Боголюбова, зафиксированные в 2015 г.

1 – профиль юго-восточного столба; 2 – профиль колонки северного портала; 3 – профиль базы боковой колонны западной лопатки северного фасада; 4 – профиль базы юго-западной угловой колонки лестничной башни но еще больше похожа на профиль базы колонок северного портала (нижний вал и там и тут выражен не слишком сильно). Дальше всего база колонки лестничной башни от базы боковой колонки лопатки на северной стене, где вогнутость превращается в скоцию, а нижний вал сильно выдвинут вперед. Можно говорить о том, что профили комплекса в Боголюбове принадлежат к одному направлению, что они показывают некий общий почерк артели, разрабатывающей аттическую базу с помощью изощренных приемов, включающих то выдвижение вперед, то помещение на одном расстоянии отдельных частей, а также косые подсечки полочек.

Профиль базы юго-западной угловой колонки лестничной башни в Боголюбове находит себе довольно близкую аналогию в профиле баз угловых колонок церкви Покрова на Нерли 1165 г. ( Рзянин , 1941. Листы XI и XII), где, впрочем, формы чуть более гибкие и вынос деталей больше. Эти базы в церкви Покрова все же ближе к базам колонок на фасадах церкви Рождества Богородицы в том же Боголюбове. Заметим, что для баз церкви Покрова О. М. Иоаннисян нашел близкую форму – основание диагональных колонок в соборе в Модене ( Иоанни-сян , 2015. С. 115. Илл. 172, 174). Эта же аналогия в принципе могла бы подойти и для баз церкви Рождества Богородицы (тогда как для баз лестничной башни подходит меньше), но у базы собора в Модене нет угловых «когтей», которые придают такую характерность базам в Боголюбове и Покрове на Нерли.

Профилировка базы колонки лестничной башни не только ставит вопрос о сравнении ее внутри комплекса баз комплекса в Боголюбове, но также заставляет задуматься о шкале профилей высокого этапа владимиро-суздальской архитектуры, времени князя Андрея Боголюбского. Такая шкала не только не разработана, она даже еще не начата.

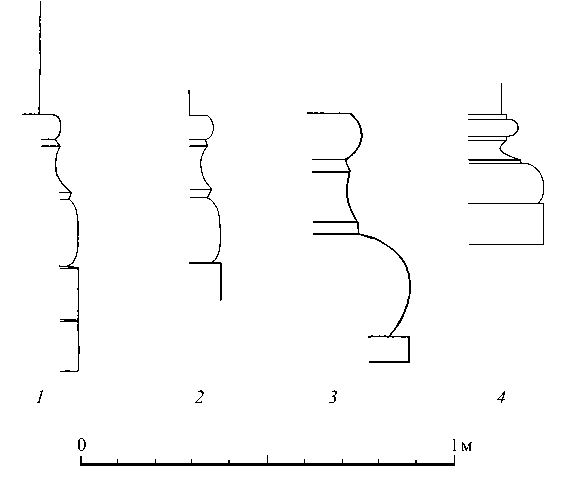

Для того, чтобы открыть тему, мы хотели бы указать на сходство профиля цоколя церкви Рождества Богородицы в Боголюбове (рис. 5, 1 ) и профиля цоколя церкви Покрова на Нерли (рис. 5, 2 . Опубликован: Воронин , 1962. С. 36. Илл. 15). Эти профили как будто вышли из одной мастерской, работавшей по одному и тому же лекалу. Существенно отличается от них профиль цоколя собора Рождества Богородицы в Суздале 1222–1225 гг. (рис. 5, 4 . Опубликован: Воронин , 1962. С. 36. Илл. 15): в суздальском соборе нижний вал очень сильно выступает, ярко выражена скоция между валами, полочки имеют прямоугольное сечение (а не косое, диагональное); в целом профиль выглядит решительнее, энергичнее – по сравнению с плавными и даже как будто мягкими профилями Боголюбова и церкви Покрова на Нерли (Н. Н. Воронин видит здесь художественное выражение давления вышележащих стен – Там же. С. 35–36). По стилю эти профили ближе к профилю Успенского собора в Галиче (рис. 5, 3 . Опубликован: Пастернак , 1944. С. 123. Рис. 44 на с. 123).

Эти сравнения наводят нас на мысль о том, что архитектура ВладимироСуздальской Руси в своих профилях или обломах может быть вписана в картину эволюции романской архитектуры от высокой романики к поздней версии этого стиля и далее, к так называемому переходному стилю, показывающему транзитное состояние между романикой и готикой. Облом суздальского профиля 1220-х гг. принадлежит переходному стилю и может быть сближен с целым рядом профилей позднероманских церквей (переходного стиля, некоторые уже показывают переход к готике) второй половины XII в. в Бургундии (рис. 6). Речь идет о базах колонок соборов в Лангре и Сан-Бенинь в Дижоне, которые выстроены в середине XII столетия ( Branner , 1960. P. 23–27).

А профили цоколей и колонок Боголюбова (и колонки лестничной башни в том числе) и профиль цоколя церкви Покрова на Нерли принадлежат высокой, развитой стадии романского стиля. Аналогии этим профилям, возникшим в годы правления князя Андрея Боголюбского в Боголюбове, и соседней с ним церкви Покрова на Нерли, а также ту среду, в которой эти профили рождались и развивались, еще только предстоит определить. Мы можем предположить, что речь идет о профилях, возникших в Северной Италии, и даже указать на близость этих профилей к профилям баз колонок в церкви Сан-Микеле в Павии (рис. 7). Однако бытование этих профилей, степень их распространенности, а также их возможное развитие или упрощение в сооружениях времени князя Андрея Боголюбского остаются пока в неизвестности. Укажем лишь на то, что подобные профили указаны в качестве примеров ранней фазы романского стиля у О. Шуази ( Шуази , 1937. С. 160. Рис. 119) и К. О. Гартмана ( Гартман , 1936. С. 168. Рис. 175).

Обратимся к еще одному важному облому, вернее – к группе однородных обломов. Переход на хоры поддерживают две арки, опирающиеся на выступающие из северной стены церкви Рождества Богородицы и из южной стены лестничной

Рис. 5. Профили цоколей

1 – профиль цоколя церкви Рождества Богородицы в Боголюбове; 2 – профиль цоколя церкви Покрова на Нерли; 3 – профиль цоколя собора Успения в Галиче; 4 – профиль цоколя собора Рождества Богородицы в Суздале

Рис. 6. Профили цоколей

1 – профиль цоколя церкви Рождества Богородицы в Боголюбове; 2 – профиль цоколя собора Рождества Богородицы в Суздале ; 3 – профиль базы в крипте церкви в Гурке (первая половина XII в.); 4 – профиль базы колонки собора в Лангре (середина XII в.); 5 – профиль базы колонки собора Сан-Бенинь в Дижоне (середина XII в.)

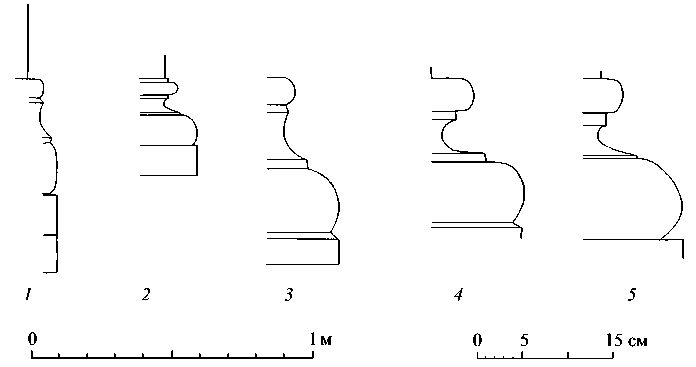

Рис. 7. Фотографии профилированных цоколей. Слева – церковь Сан-Микеле в Павии, справа – северный портал церкви Рождества Богородицы в Боголюбове башни пилоны. Каждый из этих четырех пилонов завершен состоящей из единого белокаменного блока капителью, представляющей собой подобие полого нарастающего четвертного вала своеобразных «мясистых» очертаний и выступающей сверху прямоугольной полочки (рис. 8, 3). Этот же рисунок имеют капители арок под средним членением хор в двух белокаменных памятниках Владимиро-Суздальской Руси, построенных еще в первой половине XII в.: в Спасо-Преображенском соборе в Переславле-Залесском (рис. 8, 2) и церкви Бориса и Глеба в Кидекше (рис. 8, 2). Подобные же капители, «старые карнизы архаичной формы (четвертной вал с полочкой, как в постройках Юрия Долгорукого)», Н. Н. Воронин отметил в Золотых воротах Владимира, оконченных в 1164 г. (Воронин, 1961. С. 138). Точного обмера капителей Золотых ворот мы не имеем, но по натурным наблюдениям можно сказать, что пологий профиль капителей под переходом в Боголюбове ближе к капителям Золотых ворот Владимира и церкви Бориса и Глеба в Кидекше, тогда как крутой четвертной вал в Переславле представляет более раннюю фазу развития этой формы.

В капителях под переходом в Боголюбове мы видим знак присутствия среди мастеров Андрея Боголюбского какой-то группы резчиков еще старой артели, которая строила для князя Юрия Долгорукого храмы в Переславле и Кидекше, потом для князя Андрея возвела еще во многом в старых традициях Золотые ворота, а затем влилась в новую общность, в круг мастеров князя Андрея, в котором старые мастера если чем себя и проявили, то этими капителями, тогда как тон в этом кругу задавали новые силы, пришедшие из Европы, вероятнее всего – из Северной Италии, откуда они принесли массу новых приемов: новые профили, новые капители, аркатурно-колончатые пояса и диагональные колонки на углах.

Для реконструкции лестничной башни в Боголюбове шурф 3 2015 г. имеет очень большое значение, поскольку он позволяет дополнить обмерные чертежи башни вниз, получить полную высоту лопаток и угловых колонок, а также уверенно провести линию внизу, соответствующую уровню дневной поверхности середины XII в. Таким образом, мы получаем реконструкцию западного фасада

Рис. 8. Профили капителей

1 – Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском; 2 – церковь Бориса и Глеба в Кидекше; 3 – переход от лестничной башни к церкви Рождества Богородицы в Боголюбове башни и можем судить о первоначальной высоте и стройных пропорциях ее основного объема (рис. 9).

Соединение материала раскопок Н. Н. Воронина и наших шурфов 3 (у башни) и 2 (у северного портала) позволяет представить и северный фасад лестничной башни в ее первоначальной высоте и перейти к реконструкции северного фасада церкви Рождества Богородицы, где основания первоначального северного портала были открыты во время раскопок 2015 г. Работа по реконструкции церкви Рождества на основании сохранившихся ее остатков еще только предстоит, но уже сейчас можно представить, как выглядел первоначальный северный портал: если совместить нынешний северный портал в редакции середины XVIII в. с открытыми в раскопках основаниями первоначального портала. Достроив основание портала вверх, получим примерные очертания древнего портала, при этом основным образцом для пропорциональных построений при реконструкции может служить портал церкви Покрова на Нерли, в своих нижних частях очень близкий с теми частями северного портала в Боголюбове, которые нам удалось открыть.

В целом лестничная башня в Боголюбове по своей композиции и устройству фасадов вписывается в круг произведений новых мастеров, прибывших к князю Андрею Боголюбскому. К признакам работы этих мастеров в башне следует отнести прежде всего угловые диагональные колонки, которые, как мы уже писали, есть только в двух романских постройках на севере Италии: в соборах в Модене и Ферраре. Угловые диагональные колонки лестничной башни устроены примерно так же, как и подобные колонки в двух других постройках времени

Рис. 9. Западный фасад церкви Рождества Богородицы и лестничной башни.

Показан шурф 3, открытые в нем части кладки, а башня дополнена по аналогии с ними князя Андрея Боголюбского: соседнем храме Рождества Богородицы в Боголюбове и церкви Покрова на Нерли: они продолжают сходящиеся к углу лопатки, фланкирующие фасады, но продолжают уже по диагонали, так, чтобы читаться на двух смежных фасадах.

Вторым важным новшеством, характерным именно для времени князя Андрея, является аркатурно-колончатый пояс на консолях, который мастера этого времени начали применять в верхней зоне нижней половины каждого прясла, до отлива кладки. В лестничной башне пояс устроен там же и так же, как в церкви Рождества Богородицы в Боголюбове (часть пояса сохранилась в крайнем западном прясле северного фасада этого храма, в месте примыкания перехода), в Успенском соборе во Владимире (1158–1160) и в церкви Покрова на Нерли. Верхняя часть башни была трактована мастерами как верхняя половина прясла в храмовой архитектуре: эта часть является подобием прясла с закомарой вверху, очерченной полуциркульной аркой. Поле этой верхней части с закомарой утоплено – за счет отлива кладки, устроенного выше аркатурно-колончатого фриза.

Еще один аркатурно-колончатый пояс проходит по двум фасадам арочного перехода, но здесь он устроен несколько иначе: он покоится не на консолях (как в трех перечисленных церковных постройках времени князя Андрея), а на отливе кладки – так, как это сделано на боковых фасадах Успенского собора во Владимире в обстройке 1180-х гг., времени князя Всеволода Большое Гнездо, а также как в Рождественском соборе в Суздале 1220-х гг. Этот пояс вряд ли послужил образцом для двух названных более поздних построек, скорее всего, подобный пояс на отливе был в одной из построек времени князя Андрея, может быть – в Успенском соборе, где мы знаем только небольшой отрезок аркатурноколончатого пояса на северном фасаде, тогда как остальные фасады скрыты поздними пристройками.

Происхождение аркатурно-колончатых поясов владимиро-суздальской архитектуры остается до сих пор загадкой. В таком виде, как это наиболее распространено в архитектуре времени Андрея Боголюбского (то есть с колонками на консолях), аркатурно-колончатый пояс в романской архитектуре не встречается, вернее, встречается всего только один раз в соборе в итальянском Тоди, в области Умбрия, построенном в конце XII в. ( Гордин , 2013, 176–177). В будущем мы, возможно, найдем еще примеры подобной формы, но сейчас представляется, что аркатурно-колончатые пояса Владимира на консолях развились именно здесь, что пояса Владимира и Боголюбова, с одной стороны, и пояс в Тоди – с другой, происходят из одного общего источника.

Вся композиция фасадов башни кажется вариацией на тему отдельных прясел церковных фасадов того же времени (как русских, владимирских, так и итальянских – например, собора в Модене – Tosco , 2016. P. 181. Fig. 37), и только в обрамлении «закомары» нет множества уступов, которые во владимирских церковных фасадах обязательны, а в основании фасада нет профилированного цоколя (хотя у колонок есть базы). Эти черты (отсутствие цоколя, упрощенное обрамление арки), наряду с архаическими основаниями арок перехода, говорят не о вторичности мастеров, построивших лестничную башню, а об определенной периферийности архитектуры башни по отношению к архитектуре храма.

Эта периферийность началась с того, что пилоны перехода были пристроены к уже построенным стенам собора и частично закрыли его архитектуру (аркатурно-колончатый пояс, лопатки с колонками, профилированный цоколь), а продолжилась в том, что композиционно башня и ее фасады являются парафразом архитектуры соседней церкви, но при этом имеют небольшие, но все же упрощения по сравнению с необычайно развитой, изысканной архитектурой храма. При этом архитектура башни в целом принадлежит к тому же этапу, что и храм, к архитектуре Андрея Боголюбского, и только капители под переходом говорят о присутствии мастеров предыдущего этапа на этой стройке.

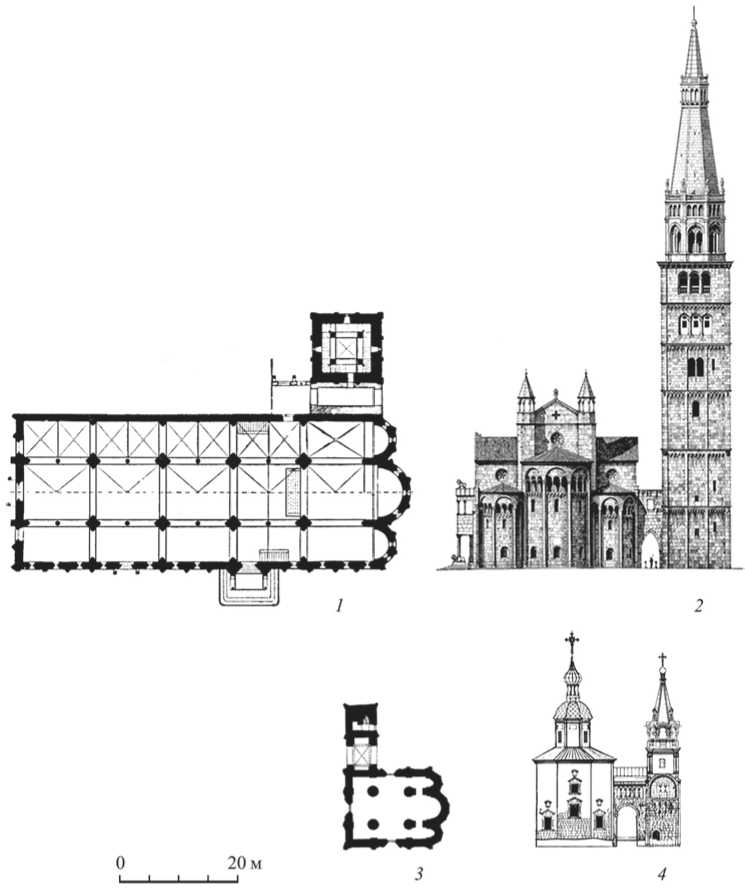

Мы уже отмечали, что О. М. Иоаннисян предложил для лестничной башни и перехода в Боголюбове прямую аналогию: башню-колокольню и переход от нее к собору в Модене. Нужно сказать, что детальное сопоставление перехода и колокольной башни в Модене с лестничной башней и переходом в Боголюбове заставляет сомневаться в том, что башня в Модене была непосредственным источником для композиции и форм башни Боголюбова (рис. 10). Башня в Модене намного больше, внутри ее лестница покоится на четырех опорах, здесь нет ни угловых колонок, ни аркатурно-колончатых поясов (только аркатурные).

Можно, конечно, предположить, что определенная камерность Боголюбова по сравнению с монументальными размерами и формами собора и башни в Модене определила использование более изящных форм, но это объяснение нам представляется недостаточным и, главное, не опирающимся на иконографическую близость: сам мотив башни и арочного перехода к собору вроде бы повторен почти дословно, но решение фасадов при этом абсолютно разное.

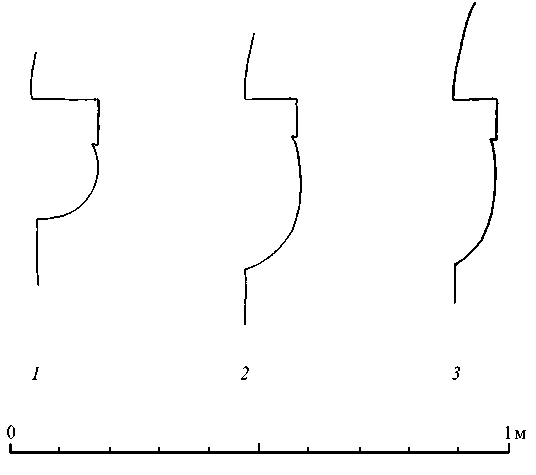

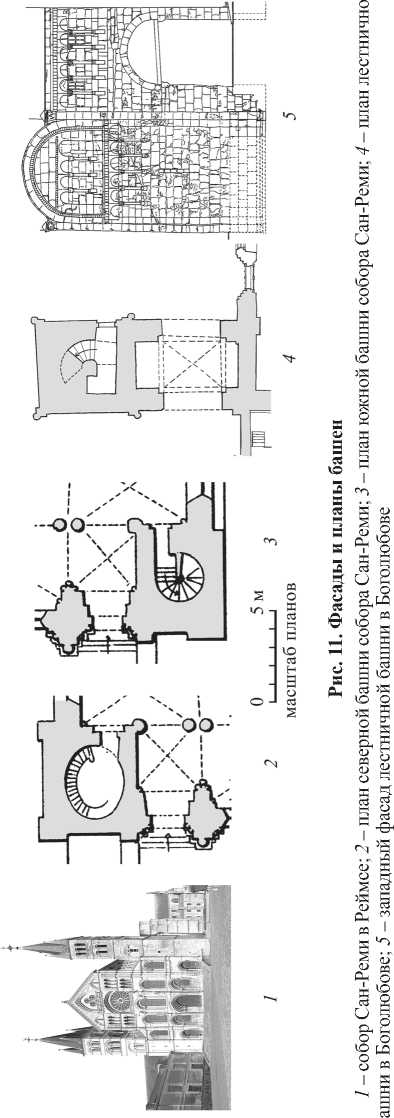

Следует продолжить поиски отдельных иконографических и композиционных схем, которые могли бы объяснить происхождение лестничной башни Боголюбова и ее отдельных композиционных и декоративных решений. Так, можно было бы подумать, что сама форма лестничной башни в Боголюбове (рис. 11, 4, 5 ) появилась под влиянием древнерусских лестничных башен, но поиски западноевропейских аналогий привели нас в Реймс, где в соборе аббатства СанРеми (башни и большая часть архитектуры относятся к XI в., они построены в 1039–1045 гг. – Le Guide du Patrimoine..., 1995. P. 290–295; Fernie , 2014. P. 103) две похожие на боголюбовскую башни фланкируют западный фасад (рис. 11, 1 ). Это говорит о том, что в романской архитектуре есть очень похожие сооружения и, значит, башня в Боголюбове вполне могла появиться без влияния древнерусских лестничных башен, только с использованием романского опыта.

Башни в аббатстве Сен-Реми относятся к XI столетию, но если северная башня значительно перестроена в XIX в. (рис. 11, 2 ), и лестница в ней приобрела уже поздние формы, то южная башня сохранила первоначальную кладку и формы (рис. 11, 3 ). Здесь винтовая лестница в целом круглой формы обходит круглый каменный столб в середине, все это вписано в квадратный план и очень напоминает башню в Боголюбове, причем даже по размерам и способу закручивания лестничной спирали. Можно указать и на различия: башни в Реймсе многоярусные, а углы их обработаны огибающими лопатками.

Но эти различия не так существенны, как черты сходства: помимо планов, сходны и композиционные схемы фасадов: на тяжелом основании (в один ярус

Рис. 10. Вверху – план и восточный фасад собора в Модене, внизу – план и восточный фасад церкви Рождества Богородицы в Боголюбове и лестничной башни

в Боголюбове и в два – в Реймсе) покоится легкий ярус с арочным (аркатурноколончатым) мотивом, вписанным в арочную нишу. Правда, в аббатстве Сен-Реми в Реймсе над этим ярусом с аркадой (он здесь третий) возвышаются еще два яруса, а в Боголюбове над ярусом с аркадой (вторым), по всей видимости, не было других ярусов, но это не снимает сходства фасадных решений. Мало того, третий ярус башен в Сен-Реми даже украшен на углах колонками, что делает сходство с башней в Боголюбове еще большим.

Мы далеки от того, чтобы связывать происхождение мастеров Боголюбова или хотя бы части их с Шампанью, где находится Реймс, нет, мы всего лишь указываем на то, что фасадные композиции, подобные боголюбовской, есть в арсенале романской архитектуры Европы, причем появились несколько раньше, еще в XI в., и что следует продолжать поиски форм, приемов и отдельных деталей, которые могли бы оказаться существенными для понимания процесса складывания владимиро-суздальской архитектуры. Ведь, несмотря на то что в арсенале форм мастеров времени князя Андрея Боголюбского преобладают итальянские, из Ломбардии и Эмилии, все же среди них есть и такие, которым итальянские аналогии подобрать пока не удается. Это говорит о том, что сложившаяся в Боголюбове и Владимире в конце 1150-х – начале 1160-х гг. артель мастеров была синтетической, сборной: в ней преобладали итальянцы (причем из нескольких областей, по крайней мере из Ломбардии и Эмилии), но были также, вероятно, и немцы, и французы.

Такой сборный характер артели князя Андрея Боголюбского мог бы объяснить присутствие в постройках середины XII в. во Владимире и Боголюбове нескольких традиций. Если же мы прибавим сюда еще и мастеров предыдущего князя, Юрия Долгорукого, тоже романских, а также русского архитектора, который, по нашему мнению, оказывал существенное влияние на распределение целиком романских форм и определил во многом формы церковной архитектуры, то мы поймем, что артель зрелого периода развития владимиро-суздальской архитектуры была поистине многосоставной. Исследование архитектуры Боголюбова может принести еще множество открытий, которые приведут ко все более полному пониманию природы прибывших мастеров и характера созданных ими великолепных памятников.

Список литературы Лестничная башня в Боголюбове (по материалам раскопок 2015 года)

- Аристарх (игумен), 1878. Летопись Боголюбова монастыря с 1158 по 1770 год, составленная по монастырским актам и записям настоятелем оной обители игуменом Аристархом в 1767-1769 годах//Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских/Сообщ. Леонид (архимандрит). Кн. 1. Отд. 1. С. 1-24.

- Вагнер Г. К., 1969. Скульптура Древней Руси. XII век. Владимир. Боголюбово. М.: Искусство. 480 с.

- Воронин Н. Н., 1939а. Замок Андрея Боголюбского//Архитектура СССР. № 11. С. 66-69.

- Воронин Н. Н., 1939б. О дворце Андрея Боголюбского в Боголюбове//КСИИМК. Вып. II. С. 29-30.

- Воронин Н. Н., 1945. Основные вопросы реконструкции Боголюбовского дворца//КСИИМК. Вып. XI. С. 78-86.

- Воронин Н. Н., 1961. Зодчество Северо-Восточной Руси XII-XV веков. Т. I. М.: Изд-во АН СССР. 583 с.

- Воронин Н. Н., 1962. Зодчество Северо-Восточной Руси XII-XV веков. Т. II. М.: Изд-во АН СССР. 558 с.

- Гартман К. О., 1936. История архитектуры. Т. I. М.; Л.: Изогиз. 267 с.

- Голубинский Е., 1903. История канонизации святых в русской церкви. 2-е изд., испр. и доп. М.: Имп. О-во истории и древностей рос. при Моск. ун-те. 600 с.

- Гордин А. М., 2013. К вопросу об истоках владимирской белокаменной резьбы//«Хвалам достойный...»: Андрей Боголюбский в русской истории и культуре: Междунар. науч. конф. (Владимир, 5-6 июля 2011 г.). Владимир: Владимиро-Суздальский музей-заповедник. С. 168-183.

- Доброхотов В., 1852. Древний Боголюбов город и монастырь с окрестностями. М.: Унив. тип. 170 с.

- Иоаннисян О. М., 2005. Романские истоки зодчества Владимиро-Суздальской Руси времени Андрея Боголюбского (Германия или Италия?)//Византийский мир: Искусство Константинополя и национальные традиции: к 2000-летию христианства: памяти О. И. Подобедовой: сб. ст. М.: Северный паломник. С. 31-70.

- Иоаннисян О. М., 2013. Андрей Боголюбский и Западная Европа. Опыт исторической реконструкции (К вопросу о возможностях памятников зодчества как исторических источников)//«Хвалам достойный...»: Андрей Боголюбский в русской истории и культуре: Междунар. науч. конф. (Владимир, 5-6 июля 2011 г.). Владимир: Владимиро-Суздальский музей-заповедник. С. 145-167.

- Иоаннисян О. М., 2015. Зодчество второй половины XII века//История русского искусства. Т. 2: Искусство второй половины XII века. Ч. 2. М.: Гос. ин-т искусствознания. С. 78-118.

- Лифшиц Л. И., 2015. Белокаменная резьба Северо-Восточной Руси//История русского искусства. Т. 2: Искусство второй половины XII века. Ч. 2. М.: Гос. ин-т искусствознания. С. 355-431.

- Пастернак Я., 1944. Старий Галич. Археологiчно-iсторичнi дослiди у 1850-1943 рр. Кракiв; Львiв: Українське видавництво. 239 с.

- ПСРЛ (Полное собрание русских летописей). Т. II: Ипатьевская летопись. М.: Языки русской культуры, 1998. 1105 с.

- Рзянин М. И., 1941. Покров на Нерли. М.: Гос. архитектурное изд-во Акад. архитектуры СССР. 12 с., 23 л. ил. (Памятники русской архитектуры; вып. III.)

- Седов Вл. В., 2015. Каменные стены Боголюбова. Исследования 2015 года//КСИА. Вып. 241. С. 191-202.

- Седов Вл. В., 2017а. Боголюбовский киворий: фиал и проблема интерпретации комплекса//Святая вода в иеротопии и иконографии христианского мира/Ред.-сост. А. М. Лидов. М.: Феория. С. 397-414.

- Седов Вл. В., 2017б. Северный портал собора Рождества Богородицы в Боголюбове//КСИА. Вып. 246. С. 56-69.

- Столетов А. В., 1959. Конструкции владимиро-суздальских белокаменных памятников и их укрепление//Памятники культуры. Исследование и реставрация. Вып. 1. М.: Изд-во АН СССР. С. 187-215.

- Шуази О., 1937. История архитектуры. Т. 2. М.: Изд-во Всесоюз. акад. архитектуры. 694 с.

- Branner R., 1960. Burgundian Gothic Architecture. London: A. Zwemmer Ltd. 206 p.

- Fernie E., 2014. Romanesque Architecture. The First Style of the European Age. New Haven; London: Yale University Press. 300 p.

- Le Guide du Patrimoine. Champagne-Ardenne/Sous la dir. de J.-M. Pérouse de Montclos. Paris: Hachette, 1995. 600 p.

- Tosco C., 2016. L’architettura medieval in Italia. 600-1200. Bologna: Il Mulino. 376 p.