Летнее население птиц на севере Москвы

Автор: Маловичко Любовь Васильевна, Василевская Александра Алексеевна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Зоология

Статья в выпуске: 4, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье дана характеристика летней орнитофауны на территории Российского государственного аграрного университета - МСХА имени К.А. Тимирязева, расположенной на севере Москвы. В летние сезоны с июня 2014 по сентябрь 2017 гг. отмечено 53 вида птиц, относящихся к 8 отрядам и 20 семействам. Сходство орнитофаун застроенной территории университета и Лесной опытной дачи достаточно высоко. Особенности биотопической приуроченности и поведения некоторых видов птиц на данной территории свидетельствуют об общих изменениях среды и активных процессах урбанизации птиц.

Летнее население птиц, поведение, парки москвы, урбанизация

Короткий адрес: https://sciup.org/146279479

IDR: 146279479 | УДК: 598.2

Текст научной статьи Летнее население птиц на севере Москвы

Введение. Проблемы экологии и сохранения биоразнообразия в конце XX - начале XXI вв. занимают особую позицию в сфере деятельности людей и имеют приоритетное значение. Особенно это важно в области использования природных ресурсов и сохранения баланса во взаимоотношениях человека с природой.

Общеизвестно, что в последнее время влияние деятельности человека на фауну, в частности на птиц городских ландшафтов заметно усилилось. Определение реакции птиц на антропогенные факторы на локальных территориях и их анализ представляет большой научнопрактический интерес.

Лесной массив Лесной опытной дачи и прилегающая к нему застроенная территория РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева сильно различаются по качеству местообитаний. В то же время переходные участки между ними, такие как Лиственничная аллея и Пасечная улица, позволяют двустороннему обмену видами. Именно эти территории предоставляют возможность наблюдать за процессами урбанизации и синантропизации некоторых видов лесных птиц и различными стратегиями освоения городской среды. В то же время, интерес представляют и те виды, которые остаются консервативными в выборе местообитаний. У таких видов наблюдаются как негативные, так и позитивные тенденции в распространении и численности.

Последний полный обзор орнитофауны Лесной опытной дачи опубликован в 2006 году (Авилова и др., 2007). Птицы достаточно быстро реагируют на трансформацию среды, поэтому за 10 лет проявились значительные изменения в орнитофауне. В предшествующих исследованиях недостаточно уделялось внимания орнитофауне застроенной части территории университета, поэтому мы попытались восполнить этот пробел.

Целью нашей работы является комплексное исследование орнитофауны и путей ее формирования застроенной территории РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева и Лесной опытной дачи.

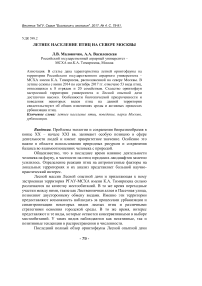

Материал и методика исследования. Материал для данной работы был собран на территории Российского государственного аграрного университета - МСХА имени К. А. Тимирязева (в дальнейшем университет), включая лесной массив Лесной опытной дачи. Исследуемая территория находится в Тимирязевском районе Северного административного округа Москвы. Географические

Рис. 1. Схема исследуемой территории и маршруты учётов

Наблюдения проводились в июне-августе 2014-2017 гг. Основным методом сбора материала был маршрутный метод учета численности птиц с интервалом 1 -2 раза в неделю в утренние и дневные часы.

Было выделено 3 маршрута на территории Лесной опытной дачи (11, 7 и 5 км) и 1 маршрут - 4 км на застроенной территории университета. Схемы маршрутов показаны на рисунке 1.

Учёты плотности населения птиц проводили по методу Ю.С. Равкина [18]. Плотность населения птиц каждого вида рассчитывалась

_ (nl х 40) + (п2 х 10) + (пЗ х 3)

по формуле: Ь , где п1...пЗ - число особей, зарегистрированных соответственно на расстояниях: 1 - от 0 до 25 м; 2 - от 26 до 100 м; 3 - от 101 до 300 м. L - длина маршрута в км.

Русские и латинские названия таксонов даны в соответствии с классификацией Е.А. Коблика (2001) и приводятся ссылки на новейшую классификацию Международного орнитологического союза, основанную на сравнительном анализе геномов птиц (Gill, Donsker, 2016). '

По характеру пребывания птиц подразделяли на группы: «гнездящиеся», «вероятно гнездящиеся», «летующие», «пролетные или кочующие», «залетные»: Достоверность гнездования птиц определялась в соответствии с критериями, рекомендованными Комитетом Европейского Орнитологического Атласа (Hagemeijer et al., 1997). "

Достоверно гнездящиеся (занятое гнездо, кладка, птенцы, слётки, сбор корма для птенцов).

Вероятно, гнездящиеся (в подходящих биотопах и в подходящее время отмечено пение самцов на постоянных участках, территориальное поведение, сформированные пары, брачные демонстрации, спаривание, строительство гнезда, беспокоящиеся птицы).

Летующие (встречаются в летний период без признаков гнездования).

Пролётные или кочующие.

Залётные.

Для сравнения авифаун двух территорий вычислялся классический индекс Жаккара, для сравнения населения птиц - индекс Жаккара, расширенный по численности и по доминированию (Песенко, 1982).

Характеристика исследуемой территории. По природным условиям исследуемая территория входит в южную подзону смешанных хвойно-широколиственных лесов (Наумов, Поляков, 2015).

Лесной массив Лесной опытной дачи (ЛОД) с конца XIX и в течение XX столетия претерпел не только изменения состава насаждений внутри него, но и изоляцию. В 1899-1900 гг. из-за строительства Виндавской железной дороги было отрезано 9 га леса от южной части массива. С 1923 г по восточной и южной границам леса началось строительство жилых домов, в 1932-1935 гг. - индустриальных предприятий и многоэтажных жилых домов (Наумов, Поляков, 2015). К 1950-м годам Лесная опытная дача оказалась окончательно изолирована от подмосковных лесных массивов. В настоящее время непосредственно лес занимает более 90% всех ландшафтов ЛОД, в то время как в 1860-х годах под лесом находилось 75% территории (Рысин и др., 1998).

Основными лесообразующими породами являются сосна, лиственница, ель, дуб, берёза. При этом ель не возобновляется естественным путём, её самосев и подрост заглушаются клёном остролистным. Еловые насаждения сосредоточены в основном в северовосточной части парка. Наибольшую долю во всём лесном фонде составляют насаждения сосны - 33,8 % от общей лесной площади. 23,2 % общей лесной площади занято насаждениями дуба, берёза занимает 21,4 %, а лиственница - 13,8 % общей лесной площади (Наумов, Поляков, 2015). На территории Тимирязевского парка культивируется около 50 интродуцированных пород (Бойко, 2006). Подлесок состоит из лещины, малины, рябины, бузины, черёмухи, бересклета бородавчатого, крушины (Наумов, Поляков, 2015). Местами подлесок отличается большой густотой.

В течение XX века территория ЛОД стала испытывать сильную антропогенную нагрузку, в том числе рекреационную. Значительным также является шумовое загрязнение, которое в наибольшей степени выражено на границах парка. Всё это привело к прекращению гнездования и исчезновению птиц, особенно чувствительных к беспокойству.

Ещё одним фактором, сопровождавшим «окультуривание» территории лесопарка, была обработка деревьев инсектицидами. В частности, в середине XX века насаждения ЛОД, как и другие московские леса, регулярно обрабатывали ядохимикатами от зеленой дубовой листовертки (Морозов, 1996). В этот период отмечается наименьшее количество видов птиц. Скорее всего, это следствие не только обработки, но и изоляции лесного массива. В конце XX века обработка деревьев инсектицидами прекратилась.

Однако превращение большей части леса во внутригородскую лесопарковую зону отдыха оказало не только отрицательное, но и положительное влияние на птиц - смягчился климат, стало больше доступных кормовых ресурсов (Авилова и др., 2007).

На застроенной территории университета высажены лиственницы, клён остролистный, дубы, боярышник, бересклет, каштан конский и другие древесные породы. Лиственничную аллею можно считать своеобразным «зелёным коридором» для лесных птиц, по которому они могут заселять удалённые от парка территории.

Результаты и обсуждение. В летнее время с июня 2014 по август 2017 гг. было учтено 53 вида птиц, относящихся к 8 отрядам и 20 семействам. Из них -38 видов достоверно гнездятся на исследуемой территории; 13- вероятно гнездятся; 2 - не гнездятся (речная крачка -летующий вид, коноплянка - кочующий). В Красную книгу Москвы внесены 10 видов. Ещё 8 видов занесены в надзорный список Красной книги Москвы как виды, нуждающиеся в постоянном контроле и наблюдении (Красная. ..,2011).

Из всех встреченных видов 11 приурочены только к лесному массиву, 5 — только к застроенной территории университета; 37 были общими для обеих территорий. Индекс Жаккара составил 0,7.

Плотность населения птиц и доля их участия в населении. Суммарная длина маршрутов на территории ЛОД в летнее время составила 69 км (9 учётов); на застроенной территории университета 21 км (3 учёта). Всего пройдено 90 км. На маршруте 1 в среднем встречалось 30,48 особей/км, на маршруте 2 - 19,52 особей/км, на маршруте 3-31,13 особей/км, на маршруте 4 - 34,24 особей/км.

В таблице 1 приведена средняя плотность населения птиц и доля участия каждого вида в орнитофауне всей исследуемой территории.

При описании распределения птиц принята шкала балльных оценок обилия, предложенная А.П. Кузякиным (1962). Доминантами по обилию считаются виды птиц, доля участия которых в населении составляет более 10%; субдоминантами - виды с долей участия в населении от 1 до 10%; второстепенными - от 0,1 до 1%; третьестепенными - менее 0,1%.

В таблице жирным шрифтом выделена доля участия в населении доминантов, жирным курсивом - субдоминантов, курсивом -второстепенных видов, обычным шрифтом - третьестепенных.

Таблица 1

Население птиц на севере Москвы (на территории РГАУ - МСХА имени К. А. Тимирязева)

|

Вид |

Плотность, особей/км2 |

Доля участия, % |

||||

|

Ч О |

н о н К о р. о га S и >> |

к S р. о н р. р. о н к о m |

Ч О |

н о н S о Р. о m S и |

« к р. о н р. р. о н « m |

|

|

Огарь {Tadorna ferruginea) |

10,10 |

74,29 |

26,15 |

1,218 |

7,325 |

2,987 |

|

Тетеревятник {Accipiter gentilis) |

0,03 |

- |

0,02 |

0,004 |

- |

0,003 |

|

Пустельга {Falco tinnunculus) |

0,10 |

0,29 |

0,15 |

0,012 |

0,028 |

0,017 |

|

Озёрная чайка {Laras ridibundus)1 |

1,71 |

2,95 |

2,02 |

0,206 |

0,291 |

0,231 |

|

Речная крачка {Sterna hirundo) |

0,13 |

- |

0,10 |

0,016 |

- |

0,011 |

|

Сизый голубь {Columba livia) |

131,60 |

198,52 |

148,33 |

15,872 |

19,576 |

16,945 |

|

Кукушка {Cuculus canorus) |

0,63 |

- |

0,48 |

0,077 |

- |

0,054 |

|

Чёрный стриж {Apus apus) |

5,27 |

23,24 |

9,76 |

0,635 |

2,291 |

7,775 |

|

Большой пёстрый дятел {Dendrocopos major) |

15,81 |

1,90 |

12,34 |

1,907 |

0,188 |

1,409 |

|

Белоспинный дятел {Dendrocopos leucotos) |

2,97 |

- |

2,23 |

0,358 |

- |

0,254 |

|

Белая трясогузка {Motacilla alba?) |

20,23 |

133,95 |

48,66 |

2,440 |

13,209 |

5,559 |

|

Скворец {Sturnus vulgaris) |

0,54 |

24,76 |

6,59 |

0,065 |

2,442 |

0,753 |

|

Сорока {Pica pica) |

0,10 |

4,76 |

1,27 |

0,012 |

0,470 |

0,145 |

|

Серая ворона {Corvus cornix) |

1,70 |

28,24 |

8,34 |

0,205 |

2,785 |

0,952 |

|

Ворон {Corvus corax) |

1,16 |

- |

0,87 |

0,140 |

- |

0,100 |

|

Крапивник {Troglodytes troglodytes) |

1,29 |

- |

0,97 |

0,156 |

- |

0,111 |

|

Зелёная пересмешка {Hippolais icterina) |

0,10 |

- |

0,08 |

0,012 |

- |

0,009 |

|

Славка-черноголовка (Sylvia atricapilla) |

4,25 |

- |

3,19 |

0,513 |

- |

0,364 |

|

Пеночка-трещотка (Phylloscopus sibilatrix) |

3,52 |

- |

2,64 |

0,424 |

- |

0,301 |

|

Зелёная пеночка (Phylloscopus trochiloides) |

0,32 |

- |

0,24 |

0,039 |

- |

0,028 |

|

Мухоловка-пеструшка (Ficedula hypoleuca) |

1,83 |

- |

1,37 |

0,221 |

- |

0,157 |

|

Малая мухоловка (Ficedula parva) |

0,89 |

- |

0,67 |

0,107 |

- |

0,076 |

|

Серая мухоловка (Muscicarpa striata) |

8,95 |

- |

6,71 |

1,079 |

- |

0,767 |

|

Кряква (Anas platyrynchos) |

25,16 |

40,48 |

28,99 |

3,035 |

3,991 |

3,312 |

|

Большая синица (Parus major) |

294,90 |

98,57 |

245,82 |

35,567 |

9,720 |

28,082 |

|

Лазоревка (Parus caeruleus) |

32,82 |

26,19 |

31,16 |

3,958 |

2,583 |

3,559 |

|

Поползень (Sitta europaea) |

28,63 |

- |

21,47 |

3,453 |

- |

2,453 |

|

Пищуха (Certh ia fam Hi ar is) |

7,79 |

- |

5,84 |

0,940 |

- |

0,668 |

|

Полевой воробей (Passer montanus) |

8,44 |

101,90 |

31,81 |

1,018 |

10,049 |

3,633 |

|

Домовый воробей (Passer domesticus) |

11,04 |

103,33 |

34,11 |

1,331 |

10,190 |

3,897 |

|

Зарянка (Erithacus rubecula) |

16,73 |

11,43 |

15,40 |

2,017 |

1,127 |

1,760 |

|

Соловей (Luscinia luscinia) |

0,67 |

- |

0,50 |

0,080 |

- |

0,057 |

|

Рябинник (Turdus pilaris) |

100,15 |

101,24 |

100,42 |

12,078 |

9,983 |

11,472 |

|

Чёрный дрозд (Turdus merula) |

4,65 |

- |

3,48 |

0,560 |

- |

0,398 |

|

Певчий дрозд (Turdus philomelos) |

21,63 |

- |

16,23 |

2,609 |

- |

1,853 |

|

Зяблик (Fringilla coelebs) |

56,37 |

10,00 |

44,78 |

6,798 |

0,986 |

5,115 |

|

Зеленушка (Chi oris chi oris) |

4,22 |

21,57 |

8,56 |

0,509 |

2,127 |

0,978 |

|

Щегол (Carduelis carduelis) |

2,71 |

6,19 |

3,58 |

0,327 |

0,610 |

0,409 |

|

Чечевица (Carpodacus erythrinus) |

- |

0,29 |

0,07 |

- |

0,028 |

0,008 |

|

Суммарная средняя плотность |

829,14 |

1014,1 |

875,38 |

|||

Наиболее многочисленным доминантным видом на территории ЛОД (доля участия - 35,6 %) и на всей исследуемой территории в целом (28 %) является большая синица. Она отличается высокой приспособляемостью к разнообразным условиям, в том числе и при гнездовании: только этот вид освоил в качестве мест гнездования полые столбики заборов на территории ЛОД и щели в фонарных столбах на Пасечной улице. Большая пластичность в выборе места гнездования для большой синицы отмечена не только в городах, но и вне городов (Птицы..., 2012).

На застроенной территории университета большая синица является субдоминантным видом (доля участия - 9,72 %), уступая сизому голубю (19,58 %), белой трясогузке (13,21 %), домовому воробью (10,19%), полевому воробью (10,05 %) и рябиннику (9,98 %).

На территории ЛОД и на всей исследуемой территории в целом к доминантным видам относятся также сизый голубь (доля участия -15,9 % и 16,9 % соответственно) и рябинник (12 % и 11 % соответственно).

Особенности биотопической приуроченности и поведения некоторых видов птиц в контексте урбанизации. Сходство фауны и населения птиц застроенной территории университета и ЛОД вместе с Пасечной улицей достаточно высоко. Уровень сходства видового состава - 51,3%, уровень сходства населения по численности - 46,5%, по доминированию - 51,5%. Близость лесного массива к урбанизированной территории, а также наличие переходных зон (Пасечная улица, Лиственничная аллея) способствует двустороннему обмену видами. Например, на периферии ЛОД встречаются типично городские птицы - сизый голубь, серая ворона, домовый и полевой воробьи. Голуби и воробьи встречаются и в глубине парка, но там они приурочены к кормушкам.

На территории университета регулярно наблюдаются характерные обитатели леса; большой пёстрый дятел, снегирь, пеночка-весничка, пищуха, поползень, желтоголовый королёк (в зарубежной Европе это вид, встречающийся не только в лесных массивах, но и в городских парках) (Нише, 2014; Laine, 2015). Стоит отметить, что поползень, пищуха и королёк встречаются на застроенной территории осенью и зимой чаще, чем летом. При этом такие виды, как поползень, пищуха и большой пёстрый дятел проявляют толерантность к человеку (малая дистанция вспугивания, способность устраивать гнёзда в активно посещаемых местах), остальные виды не меняют своего поведения. Однако это не означает, что в будущем такие консервативные виды не смогут приспособиться к постоянному присутствию человека. Большой пёстрый дятел, на данный момент один из самых толерантных к человеку видов, 40 лет назад отличался поведением, характерным для дикой, непривычной к человеку птицы (Королькова, 1977).

Интересно поведение такого вида, как белоспинный дятел. Как и большой пёстрый, он близко подпускает к себе человека (на расстояние менее 2 м) и не обращает на человека внимания при гнездовании, хотя держится в наименее посещаемых местах ЛОД. Кроме того, белоспинный дятел, по-видимому, не предпринимает попыток расселиться за пределы лесного массива, остаётся консервативным при выборе местообитаний. Вообще, белоспинный дятел отличается таким же консерватизмом на всём своём ареале (Нише, 2014). Это показывает, что и такой вид, не распространяющийся из лесопарковой зоны в жилые районы, может успешно поддерживать свою численность и приспосабливаться к присутствию человека.

Как отмечалось выше, на территории ЛОД некоторые лесные птицы в той или иной степени демонстрируют толерантность к человеку. Среди них есть виды, которые не только выходят за пределы лесного массива, но и у которых намечена тенденция к урбанизации или даже синантропизации. Следует отметить, что понятия «урбанизация» и «синантропизация» в широком смысле близки, однако обозначают разные процессы. Термин «синантропизация» подразумевает наличие у видов той или иной связи с деятельностью человека, в то время как термин «урбанизация» делает акцент на связь в изменённой человеком среде (Годлевская, 2006). То есть вид может быть урбанизированным, но не являться при этом синантропным. Тенденция к синантропизации обнаруживается у таких видов, как рябинник, зяблик и ворон. Именно для рябинника на застроенной территории университета наблюдается образование настоящих колониальных поселений с наименьшим расстоянием между гнёздами (Маловичко и др., 2017). Зяблик демонстрирует крайне малую дистанцию вспугивания (несколько десятков сантиметров). Некоторые особи (преимущественно самцы) могут сами приближаться к человеку на расстояние менее 20 см. Вороны на исследуемой территории достоверно гнездятся на территории ЛОД и с большой долей вероятности на застроенной территории университета, на высоких зданиях общежитий. По меньшей мере, одна пара регулярно отмечается в этих местах.

Для такого вида, как чёрный дрозд, синантропизация возможна (следует отметить, что в Центральной и Северной Европе вид адаптировался к городской среде, встречается в крупных городах) (Partecke et al., 2006; Hume, 2014). Таким образом, у чёрного дрозда есть потенциал к синантропизации, однако в Москве он пока не реализовывается. Слабой склонностью к урбанизации отличается также певчий дрозд (в Центральной Европе - тоже успешный синантропный вид) (Hume, 2014), что косвенно подтверждается небольшой высотой расположения гнезда (Морозов, 1996). Возможно, дрозды в европейских странах были вынуждены синантропизироваться из-за большей трансформации ландшафтов.

По данным В.С. Фридмана и Г.С. Ерёмкина (2009) немедленная урбанизация и последующая синантропизация возможна для серой мухоловки (городская популяция которой образовалась только в 1990-е годы), хотя в настоящее время этот вид, успешно гнездится на территории ЛОД, но не предпринимающий попыток заселить смежные городские ландшафты.

Два вида (огарь и гоголь) были интродуцированы на территории Москвы (Поповкина, 1999; Авилова, 2014). По классификации К.Н. Благосклонова (1980) оба вида признаны урботолерантными (Фридман, Еремкин, 2009). Вероятно, их можно называть и синантропными.

Некоторые давно ставшие синантропными виды, такие как домовый и полевой воробей на данный момент проявляют тенденцию к снижению численности (Леонова, 2014; Морковин и др., 2017). Даже на территории РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, отличающейся достаточным количеством пригодных для этих видов местообитаний, воробьи распределены неравномерно и приурочены к отдельным местам.

Ситуация с воробьями и соловьём, численность которых также снижается, показывает, что фактор беспокойства со стороны человека не столь важен, как качество местообитаний, в первую очередь, кормовых и гнездовых. В частности, соловей наиболее чувствителен к замене разнотравья моногазоном, уничтожению подроста и подлеска, сведению кустарников (Кияткина, 2017).

Заключение. Главными факторами, влияющими на видовой состав орнитофауны исследуемой территории, являются изменение местообитаний и фактор беспокойства, причём первый фактор, по всей видимости, является определяющим для большинства птиц. Виды, способные адаптироваться к этим факторам, в частности, проявляя толерантность к человеку, получают преимущества и могут занять более обширные территории и увеличить свою численность. С другой стороны, виды, не вырабатывающие толерантность к человеку, хотя и не могут широко распространяться в пределах всей территории, способны успешно гнездиться и поддерживать стабильную численность популяции или даже увеличивать её.

В целом можно заключить, что орнитофауна ЛОД и застроенной территории РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева является достаточно богатой и разнообразной для современного мегаполиса. На этой территории достоверно гнездятся 10 редких видов птиц, занесённых в Красную книгу Москвы или её надзорный список.

Маловичко Л.В. Летнее население птиц на севере Москвы / Л.В, Маловичко, А.А, Василевская // Вести. ТвГУ. Сер.: Биология и экология. 2017. № 4. С. 79-91.

Список литературы Летнее население птиц на севере Москвы

- Авилова К.В., Ерёмкин Г.С., Очагов Д.М., Толстенков О.О. 2007. Многолетняя динамика фауны птиц лесной опытной дачи Тимирязевской сельхозакадемии//Динамика численности птиц в наземных ландшафтах: Материалы Всероссийского совещания.С. 153-159.

- Авилова К.В. 2014. Гоголь (Bucephala clangula) в Москве: история интродукции утки-дуплогнёздника//Птицы-дуплогнёздники как модельные объекты в решении проблем популяционной экологии и эволюции. Материалы международной конференции/Под ред. Т.А. Ильина. М.: Товарищество научных изданий КМК. С. 5-12.

- Благосклонов К.Н. 1980. Авифауна большого города и возможности ее преобразования//Экология, география и охрана птиц. Л. С. 144-155.

- Бойко Л.Г. 2006. Историческая миссия Тимирязевки в формировании экологической гармонии мегаполиса //Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: материалы 13-й Междунар. конф. "Крым-2006".

- Годлевская Е.В. 2006. Синантропизация фауны: вопросы терминологии//Фауна в антропогенному середовищi (Працi терiологiчної школи). №8. С. 6-9.

- Кияткина Н. П. 2017. Распределение и тренды численности восточного соловья (Luscinia luscinia) в урбанизированной популяции г. Москвы//Динамика численности птиц в наземных ландшафтах. Материалы Всероссийской конференции (ЗБС МГУ, 17-21 марта 2017 г.). C. 302-309.

- Коблик Е.А. 2001. Разнообразие птиц (по материалам экспозиции Зоологического музея МГУ). М.: МГУ. Ч. 1. 384 с.; Ч. 2. 400 с.; Ч. 3. 360 с.; Ч. 4. 384 с.

- Королькова Г.Е. 1977. Некоторые особенности поведения животных в лесопарках г. Москвы//Управление поведением животных. М. С. 148-149.

- Красная книга города Москвы. 2011./Правительство Москвы. Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Отв. редакторы Б. Л. Самойлов, Г. В. Морозова. 2-е изд., перераб. и дополн. М. 928 с.

- Кузякин А.П. 1962. Зоогеография СССР//Ученые записки МОПИ им. Н.К. Крупской. М. Т. 109. С. 3-182.

- Леонова Т.Ш. 2014. Характер биотопического распределения домового Passer domesticus и полевого Passer montanus воробьёв в Казани//Вестн. Удмуртского ун-та. Сер.: Биология. Науки о Земле. № 4. С.62-66.

- Маловичко Л.В., Литвинова В.В., Василевская А.А. 2017. Пространственная структура и особенности гнездования дрозда-рябинника на севере Москвы//Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. № 1. С. 25-36.

- Морковин А.А., Калякин М.В., Волцит О.В. 2017. Программа мониторинга обычных видов птиц в Москве и Московской области: итоги 2011-2016 гг.//Динамика численности птиц в наземных ландшафтах. 30-летие программ мониторинга зимующих птиц России и сопредельных регионов. Материалы Всероссийской научной конференции, ЗБС МГУ, 17-21 марта 2017 г. М. С. 108-117.

- Морозов Н.С. 1996. Орнитофауна Главного Ботанического Сада в Москве: современное состояние и изменения за последние 65 лет//Бюлл. МОИП Отд. биол. Вып. 101 (4). С. 16-28.

- Наумов В.Д., Поляков А.Н. 2015. 150 лет Лесной опытной даче РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. М.: Издательство РГАУ-МСХА. 345 с.

- Песенко Ю.А. 1982. Принципы и методы количественного анализа в фаунистических исследованиях. М.: Наука. 287 с.

- Поповкина А.Б. 1999. История формирования и современное состояние популяции обыкновенного огаря в Москве//Казарка. № 5. С. 240-246.

- Птицы городов России. 2012/Отв. ред. В.М. Храбрый. СПб.; М.: Товарищество научных изданий КМК. 513 c.

- Равкин Ю.С. 1967. К методике учета птиц в лесных ландшафтах//Природа очагов клещевого энцефалита на Алтае. Новосибирск. С. 66-75.

- Рысин Л.П., Васильев Н.Г., Савельев О.А. 1998. Петровско-Разумовское//Природное и культурное наследие Москвы. М. Изд-во «Биоинформсервис». С. 1-32.

- Фридман В.С., Ерёмкин Г.С. 2009. Урбанизация "диких" видов птиц в контексте эволюции урболандшафта/В.С. Фридман, Г.С. Ерёмкин. -М.: изд-во УРСС. -Либроком Москва, 2009. 240 с.

- Gill F., Donsker D. 2016. IOC World Bird List (v 6.3). URL: http://www.worldbirdnames.org/

- Hagemeijer E.J.M, Blair M.J. 1997. The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance. London: T. & A.D. Poyser. 1168 p.

- Hume R. 2014. RSPB Birds of Britain and Europe. Dorling Kindersley. 480 p.

- Laine L.J. 2015. Suomen linnut -tunnistuopas. Otava. 399 s.

- Partecke J. Gwinner E., Bensch S. 2006. Is urbanisation of European blackbirds (Turdus merula) associated with genetic differentiation?//Journal of Ornithology. Vol. 147. № 4. P. 549-552.