Л.Г. Раменский: камчатская экспедиция

Автор: Голуб В.Б.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Наземные экосистемы

Статья в выпуске: 1 т.31, 2022 года.

Бесплатный доступ

Настоящая статья является продолжением серии публикаций, посвященных жизни и творчеству выдающегося российского ученого Леонтия Григорьевича Раменского. Рассматривается участие Раменского в экспедиции Русского географического общества на полуостров Камчатка в 1908 г. Ему было поручено исследование болот и озер; коллекционирование и изучение мхов и водорослей, метеорологические наблюдения. По результатам своей работы Раменский написал 5 очерков-отчетов. Очерки являлись физико-географическими и экологическими характеристиками обследованных им объектов. Раменский сохранил интерес к физико-географическим и экологическим исследованиям на протяжении всей своей творческой жизни. Навыки, полученные во время поездки на Камчатку, вкупе с опытом работы на водоемах северо-запада России (1907 и 1909 гг.), позволили Раменскому стать авторитетным специалистом в области изучения прибрежно-водной растительности. Он был включен в состав комиссии, разрабатывавшей руководство по ботанико-географическим исследованиям, для которого написал главу «Водная и береговая растительность».

Биография, история науки, в.л. комаров, в.п. савич

Короткий адрес: https://sciup.org/148325619

IDR: 148325619 | УДК: 01+09.2 | DOI: 10.24412/2073-1035-2022-10438

Текст научной статьи Л.Г. Раменский: камчатская экспедиция

Самые ранние периоды научной деятельности большого ученого, как правило, накладывают отпечаток на многие годы его творческой жизни. В этом отношении интересны и первые шаги в науке Раменского. Начав в 1906 г. посещать как вольнослушатель Санкт-Петербургский университет, он сразу же стал активным членом студенческого научного ботанического кружка. С группой студентов под руководством А.А. Еленкина1 Раменский совершил несколько экскурсий в окрестностях Санкт-Петербурга, коллекционируя мхи и лишайники. Затем вместе с В.П. Савичем2 он в течение целого года занимался их определением. В 1907 г. уже под руководством В.Л. Комарова3 Раменский с Савичем проводили изучение флоры и растительности озер и болот северо-запада Санкт-Петербургской

губернии. Эти два года жизни Раменского были уже рассмотрены в двух статьях (Голуб, 2018, 2019). Следующий, 1908 год, был знаменателен тем, что Раменский принял участие в Камчатской экспедиции Русского географического общества. Цель данной статьи – осветить эту дальнюю поездку Раменского и оценить ее влияние на будущее его творчество.

Материалом для подготовки статьи служили документы, хранящиеся в Архиве Российской Академии Наук (АРАН), а также существующие публикации и, в первую очередь, книга В.Л. Комарова «Путешествие по Камчатке в 1908–1909 г.» (1912).

Камчатская экспедиция

Камчатская экспедиция – это крупнейшая экспедиция Русского географического общества, которая финансировалась частным лицом. Им был член известной семьи предпринимателей Федор Павлович Рябушинский (1886–1910). Он же был и основным вдохновителем этого предприятия. По его мысли, экспедиция должна была поставить своей задачей возможно подробное и разностороннее исследование полуострова Камчатка. Для достижения этой цели необходимо было привлечь значительное число высококвалифицированных специалистов, выбор которых и определил успех задуманного Федором Павловичем дела. Полевые исследования велись три года (1908–1910). В состав членов экспедиции вошли многие русские ученые, в том числе весьма известные: океанограф Ю.М. Шокальский (1856–1940) и географ П.П. Семенов-Тян-Шанский (1827–1914). Ботаник В.Л. Комаров был руководителем экспедиции, которая состояла из 6 отделов: геологического, гидрологического, метеорологического, ботанического, зоологического и этнографического. Все отделы работали самостоятельно и практически не зависели друг от друга. Отчетность также производилась отдельно. Единое руководство было сведено к решению общих экспедиционных задач.

Подготовка Л. Г. Раменского к экспедиции и участие в ней

Комаров, возглавлявший Ботанический отдел экспедиции, который выезжал на Камчатку в 1908 и 1909 гг., принял в него Раменского и Савича. Свое решение в написанной им упомянутой книге он мотивировал следующими аргументами:

На места младших помощников я пригласил своих слушателей по Петербургскому университету, студентов-естественников Леонтия Григорьевича Раменского и Всеволода Павловича Савича. Оба они, по моему предложению, исследовали в течение лета 1907 г. растительность озер и болот Ямбургского уезда, а также берегов Чудского озера и р. Наровы и показали себя хорошими работниками. Еще большее значение имело, однако, то обстоятельство, что оба они много работали в криптогамическом отделении гербария Петербургского ботанического сада над исследованием споровых растений (Комаров, 1912, с. 2). К участию в этой экспедиции был приглашен еще один член ботанического кружка Санкт-Петербургского университета Э. К. Безайс (18??–1919), изучавший под руководством В.Л. Комарова в 1907 г. прибрежно-водную растительность Олонецкой губернии.

Как видно из писем Раменского Комарову, о том, что он поедет на Камчатку, ему стало известно еще в январе 1908 г.4 Он готовился к ней, приобретал оборудование для полевых работ: жестяные баночки для образцов торфа, ила и других твердых проб, буры, драги, чехлы для фотоаппаратов, кружки Секки и прочие необходимые вещи5. В этой экспедиции ему было поручено исследование болот и озер; коллектирова-ние и изучение мхов и водорослей; вспомогательные метеорологические наблюдения; Савичу – коллектирование и изучение споровых, в особенности лишайников; фотография. Надо сказать, что и Раменский занимался фотографированием. В книге Комарова помещено четыре его фотографии.

Члены Ботанического отдела вместе с рядом специалистов других подразделений экспедиции выехали поездом из Петербурга 21 апреля 1908 г. и прибыли во Владивосток 11 мая, пробыв в пути 19 суток. На норвежском пароходе «Eutin» они 18 мая отплыли из Владивостока и 27 мая причалили к камчатскому берегу.

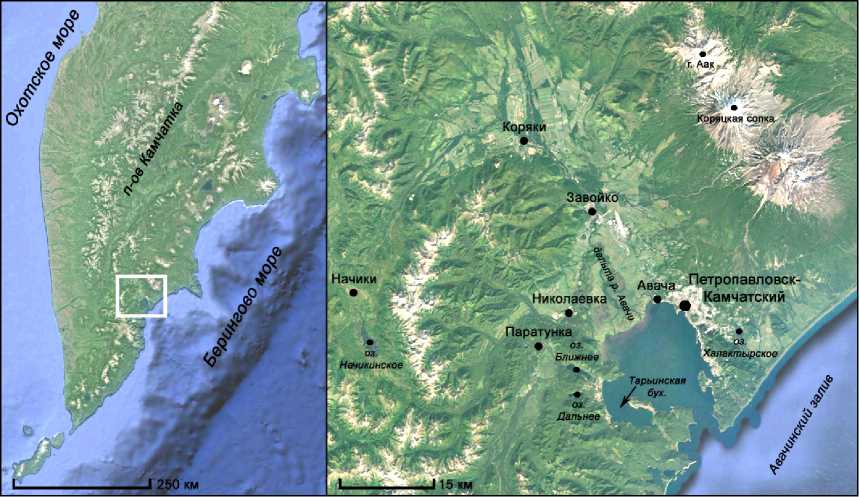

Деятельность Раменского в Камчатской экспедиции хорошо отражена в его предварительном отчете, хранящемся в рукописном виде в архиве АРАН6, последняя страница которого помещена здесь в качестве иллюстрации (рис. 1). Уместно привести отчет полностью, поскольку он наилучшим образом отражает содержание работ Раменского на Камчатке.

Предварительный фактический отчет о работах, произведенных на Камчатке

Л. Раменским, в течение лета 1908 года

Как постепенно выяснилось в начале лета (в связи с полным отступлением вследствие внешних обстоятельств от предполагавшегося маршрута и разделения труда), на мою долю в Ботаническом отделе экспедиции, выпало физическое и ботанико-географическое описание Камчатских вод и болот с попутными сборами водорослей и мхов (главным образом конечно болотных) и ведением метеорологических наблюдений.

Кроме ведения списков растительных сообществ и сбора коллекций все остальные работы были для меня совершенно новыми. Летом, среди ответственной работы, требующей время, пришлось самостоятельно учиться практике метеорологических и физических (гидробиологических) измерений (что было необходимо при описании озер, но непроизводительно отняло колоссально много времени), обследованию торфяников и т. д. В течение всего лета мне приходилось учиться работать, главным образом определяя ее масштабы, соответствующим задачам и фактическим условиям работы нашего отдела. Только к концу лета цели и методы моих наблюдений и размеры их действительно определились, оформились в моем представлении; тогда и явилась уверенность в работе, до тех пор отсутствовавшая. Все указанные причины объясняют малость результатов моей работы этого года, вследствие чего нынешний сезон я склонен считать подготовительным, ориентировочным.

В дальнейшем я только указываю чисто фактически на произведенные мною летом работы, не затрагивая совершенно их результатов, т. к. предполагал сообщить некоторые из последних в предварительном докладе по разборке собранных материалов, которым сейчас занят.

По приезде в Петропавловск пришлось первые дни заниматься главным образом разборкой вещей и материальной подготовкой к предстоящим работам. В эти же дни делались небольшие сборы мхов и водорослей (морских) в окрестностях города и была совершена поездка по бухте с ловлей планктона (горизонтальной малой сеткой); совершалось, при содействии В. Л. Комарова (которому приношу за это признательность), первое знакомство с главнейшими представителями камчатской флоры (высш[их] рас[тений]) и обращением с метеорологическими инструментами.

Шестого июня совершился наш переезд на берег Тарьинской бухты7. Здесь в березовом лесу, не далеко от берега, была мною устроена походная метеорологическая станция, на которой велись наблюдения для сравнения их с наблюдениями В. Л. Комарова, производившиеся на открытом месте, на береговом валу. Снаряжал драгу, экскурсировал по ближайшим окрестностям, собирая мхи и делая записи лесной растительности. Десятого июня стоянка была перенесена на 2 версты, к култуку Ближнего озера, расположенного по северному пути от Тарьин-ской губы в селение Паратунка. Здесь я прожил до 22-го июня, изучая озеро (последнее является одним из четырех более крупных озер, осмотренных мною летом; длина его до 3,5 в[ерсты], ширина менее версты; глубина не менее 39 метров; вытянуто в общем на Сев.-70о-Зап.); выезжал в Тарьинский залив для физических измерений, ловли планктона и сбора водорослей. На Ближнем озере была моя первая, отнявшая очень много времени, но положительно неудачная (вследствие непривычки и неподходящих приемов) практика в съемке. В озере и заливе были не раз определены температуры на различных глубинах, затем наблюдались цвет (по шкале Фореля-Уля), прозрачность воды (диском Секки); ловился (вертикально и горизонтально) планктон, описывались характер и растительность берегов озера. Так как подобными же работами исчерпывались и аналогичные наблюдения на других озерах, то я и не упоминаю о них в дальнейшем. В бухте я наблюдал (и собрал образцы) флору водорослей прибойно-приливной зоны, флору очень бедную, с преобладанием видов Fucus; развита эта зона в каменистых мес- тах побережья. В глубине же, где был встречен иловатый песок, а водоросли отсутствовали; по крайней мере при неоднократных попытках волочить драгу на разных глубинах и в разных местах бухты, она приносила только морские звезды, морских ежей, медуз и т. п. и песок, водорослей не было. Вследствие этого не удались предполагавшиеся сборы водорослей; отсутствие их может быть объясняться довольно открытым положением бухты (исключая ее восточный конец, до которого мне не удалось добраться). У берега бухты я осмотрел длинное и узкое болотное озерко, возникшее при образовании берегового вала, которым только и отделено от бухты; другое озерко, близь берега, под мысом Кутхой, очень мелководное, с соленою водой, представляющие собою, в сущности, лиман моря, соединенный с последним извилистой протокой с переменным (от прилива-отлива) течением воды в ней. - Небольшое мелкое береговое озеро у Сельдевой бухточки. Далее за описывающий промежуток времени, мною кроме обычной работы, была пронивелирована дорога от Ближнего озера до бухты имевшимся у нас нивелиром Вагнера; целью работы (бывшей тоже совершенно новой для меня и отнявшей поэтому 2 рабочих дня) было определение уровня озера над бухтой и высоты перевала к нему.

22-го июня я совершил переезд в Паратунку. Во время моего пребывания здесь (с 22-го июня до 7-го июля) я занимался в главнейшем исследованием «Паратунской тундры», обширного болотного пространства, заполняющего против селения долину р. Паратунки, имеющую здесь около 2 в[ерст] ширины. Было сделано с торфяным буром пересечения болота: намечена поперечная линия и на ней заложено на равных расстояниях 52 буровых скважины. К этой линии была таким же образом проведена короткая в крест, посреди болота. Обе линии пройдены нивелиром; произведены были записи типов болотной растительности, взяты образцы торфа с разных глубин, собраны водоросли из окнищ и т. д. С самого начала исследование глубин торфа наткнулось на чрезвычайно досадное препятствие, оказавшееся непреодолимым: на глубине 0,5-2 м всюду был встречен прослой древнего вулканического песка, толщиной в 2-5 см; оказалось совершенно невозможным проткнуть его большим наконечником торфяного бура, единственно обеспечивающим взятие чистых проб достаточной величины; местами слой песка был настолько плотен и толст, что не пропускал и малого наконечника – зонда. Пришлось для более глубоких горизонтов торфа брать пробы малые и без гарантии чистоты, малым наконечником бура. Это же препятствие, впервые обнару- жившиеся на Паратунском болоте, заявляло себя всюду и в дальнейших моих болотных работах. Чтобы покончить с Паратунской тундрой упомяну еще, что мною был установлен среди нее почвенный термометр (на глубине 80 см) и минимальный, по которым и произведено несколько наблюдений. В самой Паратунке была установлена тоже сравнительная метеорологическая станция близь станции В. Л. Комарова (основной). Так как подобное же мною делалось всюду и в дальнейшем путешествии, то я об этом и не упоминаю. Второго и третьего июня я совершил налегке экскурсию на Дальнее озеро, расположенное по южному пути от Тарьинской бухты в с. Паратунку; озеро немного меньше вышеупомянутого Ближнего, отделено от него только невысокими хребтами «Сопки Ближнего озера». У восточного конца Ближнего озера было рассмотрено маленькое интересное озерко, где я впервые нашел заросли Nitella (или ей подобного растения) и многочисленные раковины, вроде нашей беззубки. Далее за пребывание в Па-ратунке я осмотрел два небольших торфяных озерка с окружающими их болотами: одно около дороги от Паратунки к р. Микижиной, другое у самой Микижиной.

7-го и 8-го июля мы (т. е. Ботанический отдел) переехали в урочище Николаевское, на берег реки Быстрой, у низовьев Паратунки. Здесь я осматривал край тундры низовьев р. Авачи с расположенным на нем озерком и пересекающими его тихими протоками (одна из них и носит название «Тихой речки»). Результатом явились довольно интересные записи болотных сообществ, пробы торфа, сборы мхов и т.д.

12-го июля мы совершили переезд в село За-войку (бывшее Старый острог)8; здесь мною описана небольшая тундра, произошедшая, по-видимому, заболачиванием прежде сухого места окруженная березовым лесом. 15-го - 19-го июля я участвовал в поездке к подножию Коряцкой сопки. Здесь мне удалось осмотреть озерко близ Железной реки (условно названое нами Овальным), с любопытным подбором прибрежных и водных растений и 2 озерка, расположенные уже на значительной абс[олютной] высоте под горою Аак у р. Гремучей, лежащие в глубоких крутых мореных котловинах. – Небольшие сборы горных мхов.

22 июля был совершен переезд в с. Коряки; по пути сделал довольно много определений температур ручьев, встречавшихся по дороге (в этом и последующем переходах всегда делались и высотные наблюдения посредством анероида). В окрестностях Коряк делал сборы мхов; плохая погода уменьшала (как и в Завойке) интенсивность моей работы.

27-го июля переехал к р. Поперечной в верховьях р. Коряцкой, по пути в село Начики. Здесь наблюдал любопытную картину зарастания ручьев мхами и водорослями. Осматривал (делал съемку, запись растительности и т. д.) группу небольших моренных озер в верховьях р. Поперечной; здесь были произведены наиболее полные наблюдения над подобного типа озерами, вообще говоря, очень многочисленными в пройденной нами части полуострова.

5-го августа пришел в село Начики, а на следующий день отправился вместе с остальными товарищами, членами Ботанического отдела, на легендарное Начикинское озеро. На этом озере, где я прожил до 17-го августа, я сделал наиболее полные наблюдения: съемку, физические и ботанические наблюдения, выработав, наконец, в общих чертах, ряд вопросов для исследования и его размеры. В окрестностях озера была осмотрена тундра и вкрапленные в нее многочисленные озерки, и окнища.

17-го августа я вернулся в село Начики; сушить и разбирать собранный материал. Поднимался на г. Шапочку, я собирал мхи и осмотрел 2 моренных озерка, лежащих в распадке ее горной системы.

22-го августа тронулся обратно, на села Коряки, - Завойку. От Завойки, 27-го августа, по реке спустился в с. Авачу9, у края дельты р. Авачи. Здесь я осмотрел болото у торфяного озерка близ селения; осмотрел «залив» - отделившиеся от реки древний (самый северный) рукав р. Авачи, оставшийся в соединении с морем, от которого получил соленую воду; у его устья и лежит село Авача. Собрал скудную флору водорослей залива, записывал растительность прилегающей тундры. 29-го августа тронулся в четырехдневную поездку по дельте р. Авачи: поднялся на ба-тах10 по ее северному рукаву Гузномойке до истока самого южного рукава, Хламовитки, спустился по последнему и вдоль берега бухты быстро вернулся в Авачу. Около Хламовитки осмотрел интересные болотистые «Верхнее» и «Кочковатое» озера, с разными типами зарастания; удалось на этих озерах впервые встретить некоторые интересные водяные растения. На берегу моря наблюдал выброски водорослей, с целью проверить гипотезу докт[ора] В. Н. Тю-шова (см. его «Поездку по западн[ому] бер[егу]

Камчатки11) о морском происхождении Нижне-Авачинских торфяников; пришел к отрицательному результату.

2-го сентября переехал в Петропавловск, где прожил до 6-го, занимаясь разборкой и сушкой собранного. Выражаю свою живейшую признательность В. А. Власову, давшему мне у себя приют, благодаря чему я пользовался неоценимыми преимуществами оседлой обстановки.

6-го сентября я совершил переезд на находящееся в 7 верстах от города Халактырское озеро, последнее из 4-х более крупных осмотренных мною. Провел на озере время до 14-го сентября, когда был отозван для посадки на пароход. Этим озером, к сожалению, и закончились мои работы; так мне не удалось, вследствие раннего отъезда, посетить снова Ближнее и Дальнее озера, как я предполагал, что дало бы мне по ним очень интересные сравнительные материалы. На Халатырском озере произведены были интересные наблюдения над болотами (которые примыкают к обоим концам озера).

Главный материал экскурсии нынешнего года я привел, конечно, в своих записных книжках (наибольшее место в них занимают записи растительных сообществ, записи метеорологических и другие наблюдения). В смысле же коллекций результаты летней работы выразились приблизительно в след. цифрах:

До 400 номеров мхов (много в их числе торфяных, видов рода Sphagnum).

Более 230 пробирок с пробами планктона, образцы торфа, водорослями и т. п.

Более 40 малых жестянок с торфом, водорослями и т. д.

Несколько образчиков видов Fucus и др. из Тарьинского залива (в формалине).

Сушившиеся в небольшом количестве высшие растения, не составляя самостоятельной коллекции, будут переданы для пополнения основного гербария В. Л. Комарова.

Л. Раменский.

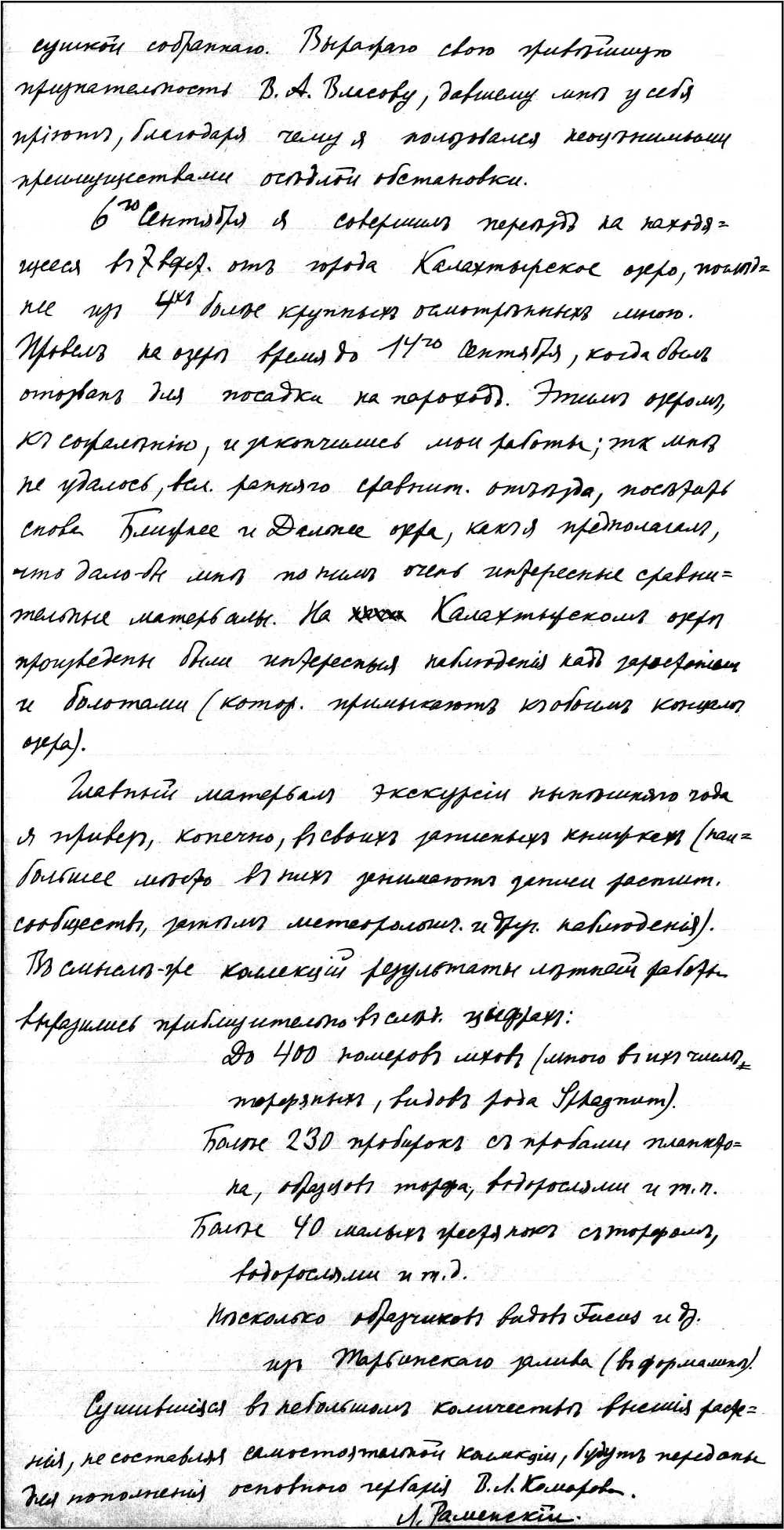

Из книги Комарова и приведенного отчета видно, что Раменский часто работал совершенно автономно, иногда в сопровождении одного рабочего. Как пишет Комаров, его работы на тундре возбудили любопытство жителей, которые назвали его болотным инженером. По прежним примерам, они были убеждены, что экспедиция занята поисками на золото, и теперь, видя в руках Раменского торфяной бур, окончательно утвердились в своем убеждении. Из всех нас они более других одобряли Савича, так как он ходил с геологическим молотком и отбивал образцы лишайников, росших на камнях, и менее всего – меня, так как "по травам-то уж никогда ему золота не найти" (Комаров, 1912, с. 57). В основном, исследования Раменского проходили в относительной близости от Авачинского залива (рис. 2). Для плавания по водоемам он пользовался батами или складными брезентовыми лодками.

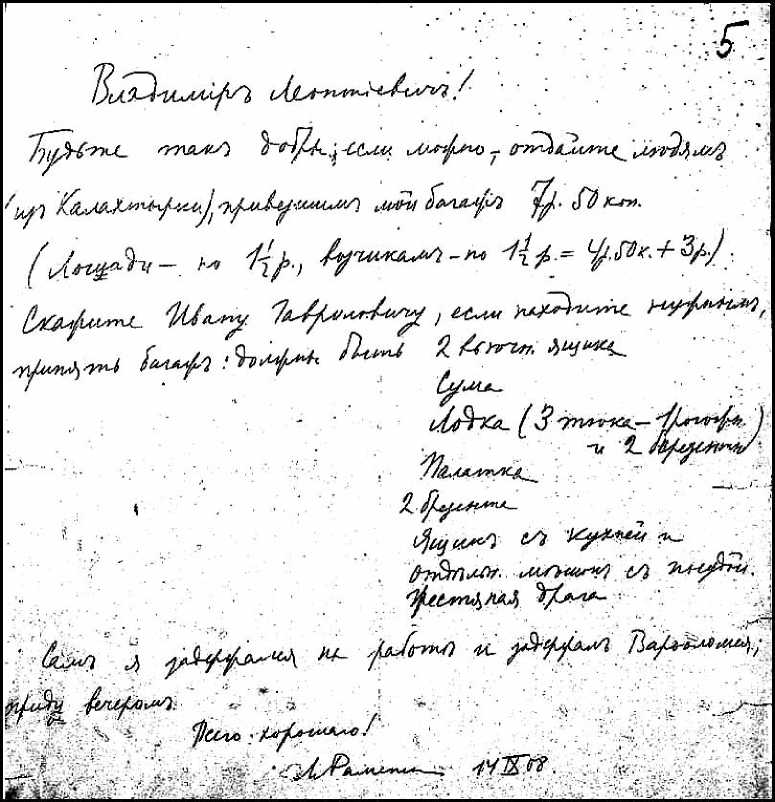

Периодически Раменский сообщал своему руководителю о состоянии дел, посылая ему записки и письма с оказией. Несколько таких записок хранится в АРАН; одна из них была отправлена из района Халактырского озера в Петропавловск незадолго до убытия Ботанического отдела с Камчатки (рис. 3).

Значительная независимость осуществления работы была характерна не только для Раменского, но и других членов Ботанического отдела. Так, Безайс с Зоологическим отделом 4 июня на пароходе доплыл до Усть-Камчатска, а оттуда поднялся до верховьев р. Камчатка и лишь 5 сентября в с. Завойка присоединился к своему отделу. В то время как Раменский самостоятельно изучал Начикинское озеро, посещал кратер горы Шапочка, вел исследования Авачинской тундры, Комаров совершил поездку на побережье Охотского моря.

Камчатка к 1908 г. была мало заселена. В упоминавшемся в отчете Раменского селе Завой-ка (ныне г. Елизово) было только 23 дома, в селе Начике, который в настоящее время является санаторным поселком, проживало всего лишь шесть семей. Комаров, говоря о г. Петропавловске, пишет о его миниатюрности и из-за зажатости между двух гор не видит перспектив его развития в будущем.

Большей и неожиданной трудностью для работы экспедиции оказалось малое количество лошадей на полуострове, что затрудняло передвижение ее членов, перевозки багажа и оборудования. Местные жители давали лошадей очень неохотно и за большие деньги. Зато было огромное количество диких животных. Комаров в нескольких местах книги описывает охоту на них членов экспедиции. Некоторые эпизоды этой охоты для нашего времени выглядят не слишком этичными. Например, В. П. Савич, ходивший на экскурсию несколько далее в сопровождении С. Н. Поршнякова, наткнулся в густейшей чаще ивняков, около одного из богатых рыбой ключевых бассейнов системы р. Тихой, вплотную на медведицу с медвежатами и выстрелом из берданки уложил ее на месте. Поршняков другим выстрелом убил медвежонка. Мясо их составило солидное подспорье к нашим припасам (Комаров, 1912, с. 61).

Рис. 1. Последняя страница отчета Раменского. АРАН. Ф. 277. Оп. 5. Д. 70. Л. 5. Fig 1. The last page of Ramensky's report.

Рис. 2. Карта с топонимами, фигурирующими в отчете Раменского.

Fig. 2. Map with toponyms in Ramensky's report.

Рис. 3. Записка, отправленная Раменским Комарову 14.09.1908 г. АРАН. Ф. 277. Оп. 4. Д. 1230. Л. 5.

Fig. 3. Note sent by Ramensky to Komarov 14.09. 1908.

На рассвете 21 сентября сотрудники Ботанического отдела отплыли от берегов Камчатки, как и при прибытии на норвежском пароходе, но уже другом – «Kamor»; 28 сентября добрались до Владивостока. Путешествие на Камчатку 1908 г. закончилась приездом в Петербург 15 октября.

Раменский написал 5 очерков-отчетов, которые были включены в книгу Комарова как приложения к отдельным главам, являвшихся физико-географическими и экологическими характеристиками обследованных объектов. Они сопровождались сделанными автором таблицами и картами озер, схемами рельефа их дна, приводились данные промера глубин, температуры воды на разных глубинах и в разное время суток, прилагались рисунки с результатами бурения почв, нивелирными профилями местности. Можно заметить, что Комаров в свою книгу поместил только один подобный очерк Савича (1912). Отчеты, подготовленные Раменским, следует считать самостоятельными публикациями (Раменский, 1912a, b, c, d, e), которые по непонятным причинам не вошли в «Библиографию трудов Л.Г. Раменского», представленную в сборнике его избранных работ (Раменский, 1971). Комаров в тексте книги, обсуждая тот или иной вопрос, несколько раз ссылается на мнение Раменского.

Ботанические исследования на Камчатке были продолжены в следующем 1909 г. Чтобы решить проблему с гужевым транспортом, возникшую в предыдущем году, Комаров решил купить 25 лошадей во Владивостоке и перевезти их на корабле на Камчатку. Но чтобы изыскать средства на это предприятие, ему пришлось сократить состав Ботанического отдела, в том числе и Раменского. Сборы криптогамных растений Раменского и Савича высоко оценил Еленкин, который занимался их коллекции и написавший «Предисловие» ко второму тому трудов Ботанического отдела Камчатской экспедиции (Еленкин и др., 1914). Он отметил, что Раменский и Савич были хорошо подготовлены к сбору мхов и лишайников. Коллекционирование они сопровождали важной информацией об условиях обитания собранных объектов. Среди коллекций водорослей, сделанных участниками экспедиции, самая большая принадлежала Раменскому, и она отличалась, по словам Еленкина, наибольшим разнообразием.

В камеральных условиях коллекцию водорослей обрабатывали А.А. Еленкин и Н.Н. Воронихин12, грибов – А.С. Бондарцев13 и

В.Н. Траншель14 лишайников – В.П. Савич, а коллекцию мхов, как пишет Еленкин, – он сам, Савич и Раменский. Результаты обработки сборов водорослей и грибов были опубликованы во втором томе трудов Ботанического отдела. Что касается анализа коллекции мхов и лишайников, то он в трудах Ботанического отдела не появился. Значительно позже Л.И. Савич15 (1932, 1934) вернулась к этой коллекции, обработав небольшую часть сборов мхов и выявив около 2-х десятков видов, которые ранее на полуострове не отмечались (Чернядьева, 2012).

Что касается обработки коллекции высших растений, то ей занимался Комаров, результаты которой нашли отражение в монументальном трехтомном труде «Флора Камчатки» (Комаров, 1927, 1929, 1930). Небольшую помощь в этой работе оказывал ему и Раменский, о чем свидетельствуют несколько писем, отправленных им Комарову в 1909 г. Вот строки одного из них, датированного 17.03.1909 г.: Сегодня можно считать что в существенном кончил этикетирование своих цветковых сборов на Камчатке (осталось 3-4 экземпл., лежащих пока между мхами), и Вы можете взять их теперь (лежат у стены рядом с моим вьючным ящиком); в пятницу принесу Вам их, если раньше не возьмете. Сборы, как увидите, не велики, но содержат кое-что интересное и существенное для Вас16.

Заключение

Приобретя на Камчатке дополнительно к своей практике 1907 г. опыт общих физикогеографических исследований и среды растительных сообществ, Раменский сохранил интерес к этим научным направлениям на протяжении всей своей творческой жизни. Так, спустя четыре года после работы в Камчатской экспедиции, взявшись за изучение лугов и болот Воронежской губернии, он начал его со стационарных микроклиматических исследований на Журавлином болоте в Хреновском бору, методику которых он в значительной степени разработал сам (Раменский, 1915). Одними из последних его статей были публикации, посвященные методике изучения среды фитоценозов и сельскохозяйст- нейший специалист в области изучения водорослей СССР.

венной метеорологии (Раменский, 1952; Раменский и др., 1952).

Раменский изобрел несколько приборов и методов для изучения среды растительных сообществ. Он усовершенствовал драгу для отбора донных организмов (Раменский, 1909), предложил упрощенный количественный метод определения механического состава почв (Раменский, 1926), модернизировал почвенный бур, придумал динамометрическую линейку для определения сопротивления почвы раздавливанию, упрощенный метод определения гидролитической кислотности почв (Раменский, 1938), оригинальный и очень простой способ оценки величины смыва и намыва почвы методом «шпилек»17, метод установления степени защебненности почвы, определение густоты корней путем их подсчета на горизонтальных и вертикальных сечениях почвы (Раменский, 1952).

Навыки, полученные во время поездки на Камчатку, вкупе с опытом работы на водоемах Санкт-Петербургской и Олонецкой губерниях в 1907 и 1909 гг., позволили студенту-вольнослушателю университета Раменскому стать авторитетным специалистом в области изучения прибрежно-водной растительности. Он был включен в состав комиссии по разработке «Программ для ботанико-географических исследований». Эта комиссия собиралась несколько раз в 1909 г. для детального рассмотрения и обсуждения этого руководства. В состав комиссии входили такие крупные ученые как Н.А. Буш18, В.С. Доктуровский19, В.А. Дубянский20, В.Л. Комаров, Г.Ф. Морозов21, Р.Р. Поле22, Н.И. Прохоров23, В.Н. Сукачев24, А.Ф. Флёров25,

Н.И. Кузнецов26. Раменский (1909) написал для «Программы…» главу «Водная и береговая растительность». Большая часть ее посвящена методам изучения среды водных и прибрежноводных растительных сообществ. А исследования в области изучения бриофитов и их систематики Раменский оставил. В трудный для него 1921 г., проживая в Воронежской губернии, он согласился на продажу своих «моховых книг», хранившихся у его друга Савича в Петрограде27.

Благодарю И.В. Чернядьеву и Т.К. Юрковскую за информацию, которая была использована при подготовке статьи.

Список литературы Л.Г. Раменский: камчатская экспедиция

- Голуб В.Б. Первая экспедиция Л.Г. Раменского и ее значение в его творческой биографии // Растительность России. 2018. № 32. С. 129-136. URL: https://doi.org/10.31111/vegrus/2018.32.129.

- Голуб В.Б. Деятельность Л.Г. Раменского в студенческом ботаническом кружке в Санкт-Петербургском университете // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2019. Т. 28, № 4. С. 214-220. URL: https://doi.org/24411/2073-1035-2019-10291

- Еленкин А.А., Савич В.П., Воронихин Н.Н., Бондарцев А.С., Траншель В.Н. Камчатская экспедиция Федора Павловича Рябушинского, снаряженная при содействии Императорского Русского Географического Общества. Ботанический отдел. Вып. 2. Споровые растения Камчатки: 1) водоросли, 2) грибы. М.: Типография П.П. Рябушинского, 1914. 612 с.

- Комаров В.Л. Путешествие по Камчатке в 1908-1909 г. М.: Типография П.П. Рябушинского, 1912. 456 с. (Камчатская экспедиция Федора Павловича

- Рябушинского, снаряженная при содействии Императорского Русского Географического Общества. Ботанический отдел. Вып. 1).

- Комаров В.Л. Флора полуострова Камчатки. Т. 1. Л.: Изд-во АН СССР, 1927. 339 с.

- Комаров В.Л. Флора полуострова Камчатки. Т. 2. Л.: Изд-во АН СССР, 1929. 369 с.

- Комаров В.Л. Флора полуострова Камчатки. Т. 3. Л.: Изд-во АН СССР, 1930. 210 с.

- Раменский Л.Г. Водная и береговая растительность // Программы для ботанико-географических исследований. Вып 1. СПб., 1909. С. 1-34.

- Раменский Л.Г. Отчет Л.Г. Раменского о работах, проведенных у Тарьинской бухты // Комаров В.Л. Путешествие по Камчатке в 1908–1909 г. Камчатская экспедиция Федора Павловича Рябушинского, снаряженная при содействии Императорского Русского Географического Общества. Ботанический отдел. Вып. 1. М.: Типография П.П. Рябушинского, 1912a. С. 33-37.

- Раменский Л.Г. Отчет Л.Г. Раменского о Паратунской тундре // Там же. 1912b. С. 50-54.

- Раменский Л.Г. Отчет Л.Г. Раменского о Дальнем озере // Там же. 1912c. С. 72-73.

- Раменский Л.Г. Отчет Л.Г. Раменского о Начикинском озере // Там же. 1912d. С. 125-131.

- Раменский Л.Г. Отчет Л.Г. Раменского об озерах Шапочки, о Калахтарском озере, о дельте р. Авачи // Там же. 1912e. С. 166-170.

- Раменский Л.Г. К методике климатического изучения травяного покрова // Материалы по организации и культуре кормовой площади. Труды совещания созванного Департаментом Земледелия в 1914 г. Вып. 12. Петроград: Тип. В.Ф. Киршбаума, 1915. С. 155-185.

- Раменский Л.Г. К методике анализа почв // Бюл. почвоведа. 1926. № 1. С. 24-25.

- Раменский Л.Г. Введение в комплексное почвенно-геоботаническое исследование земель. М.: Сельхозгиз, 1938. 620 с.

- Раменский Л.Г. К методике изучения растительности и населяемой ею среды // Бот. журн. 1952. Т. 37, № 2. С. 202-211.

- Раменский Л.Г., Цаценкин И.А., Работнов А.Т. К вопросу о сельскохозяйственной климатологии // Изв. Всесоюзного географического общества. 1952. № 1. С. 501-502.

- Раменский Л.Г. Избранные работы. Проблемы и методы изучения растительного покрова. Л.: Наука, 1971. 335 с.

- Савич В.П. Отчет В.П. Савича о подъеме его на северный конус Кихпинича (на гору Савича) // Комаров В.Л. Путешествие по Камчатке в 1908–1909 г.

- Камчатская экспедиция Федора Павловича Рябушинского, снаряженная при содействии Императорского Русского Географического Общества. Ботанический отдел. Вып. 1. М.: Типография П.П. Рябушинского, 1912 С. 344-345.

- Савич Л.И. Флора торфяных мхов Камчатки // Изв. Бот. сада АН СССР. 1932. Т. 30, вып. 3-4. С. 415-480.

- Савич Л.И. К флоре мхов Камчатки // Тр. БИН АН СССР. Сер. II. Споровые растения. 1934. Вып. 2. С. 257-296.

- Тюшов В.Н. По западному берегу Камчатки // Записки Императорского Русского Географического Общества по общей географии. 1906. Т. 37, № 2. С. 1-521.

- Чернядьева И.В. Мхи полуострова Камчатка. СПб: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2012. 459 с.