Лица на грани (взгляд со стороны)

Автор: Соловьев А.И.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются статуарные изображения древнетюркского времени, выполненные особым образом, отличным от стандартных приемов средневековых мастеров, использовавших для создания портретной галереи плоскости каменных плит или четырехугольных в сечении стел. В данном случае для размещения портрета выбиралась одна из граней каменного блока. Такой подход позволял достичь особой реалистичности, в том числе выделить профиль. В настоящее время выделяется некоторая галерея таких скульптур, которые встречаются не только не территории Синьцзяна, но и Казахстана, и Российского Алтая. Одной из особенностей облика такой статуарной традиции является попытка изображения пышной растительности на лице - густой бороды и закрученные вверх усов. Обращение к материалам Китая, где в скульптуре и мелкой пластике сильна изобразительная традиция, отражающая палеоэтнографический колорит, в том числе облика населения сопредельных территорий, и существует богатое письменное наследие, позволяющее связать такие изображения с конкретным этносом. Сравнение этих материалов с портретами, выбитыми на ребре четырехугольных каменных стел, позволяет видеть в них вероятные изображения согдийцев. Торговцы и караванщики именно этой группы взяли под контроль экономические связи северокитайских государств с Западным краем, что нашло отражение в многочисленных полихромных образцах танской погребальной пластики, образцы которой и лежат в основе предлагаемой диагностики. Обращение к портретным образцам скульптуры древнетюркского времени, традиционно выполненным на плоскости каменных плит, позволяет и в некоторых из них усмотреть черты согдийского облика. Дальнейший поиск в данном направлении позволит получить новые материалы к палеоэтнографической карте мультикультурных взаимодействий древнего мира.

Древнетюркское время, каменная скульптура, подпризматические стелы, глиняная погребальная пластика, метод апплицирования, согдийцы, портрет, алтай, синьцзян, казахстан, монголия

Короткий адрес: https://sciup.org/145146470

IDR: 145146470 | УДК: 903.7 | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.0721-0728

Текст научной статьи Лица на грани (взгляд со стороны)

Каменные изваяния, с древних времен разбросанные по просторам Великого Евразийского степного пояса, – практически везде, где присутствуют выходы дикого камня, – ярко определяющие исторический колорит ландшафта, едва ли могут считаться обойденными вниманием исследователей. Число и разнообразие посвященных им публикаций, включающих статьи, монографии и красочные альбомы, если и уступает гончарно- и оружиеведче-ским трудам, то совсем немного. Яркие, заметные предметы нашли свое место в трудах Л.А. Евтюхо-вой, В.И. Молодина, В.В. Волкова, Д.Г. Савинова, Н.Л. Членовой, Я.А. Шера, А.Д. Грача, Л.Р. Кызла-сова, С.А. Плетневой, Ю.С. Худякова, Ю.А. Плотникова, В.Д. и Г.В. Кубаревых, В.С. Ольховского, А.Д. Цыбиктарова, Л.Н. Ермоленко и др. В них поставлены и разрешены проблемы хронологии; интерпретированы выбитые на поверхности камня реалии; подняты проблемы сакрально-функционального плана; составлены классификации, в том числе по степени полноты воспроизводимого образа и присущей ему атрибутики. В целом можно сказать, что трудами когорты отечественных специалистов создана прочная научная база, необходимая для дальнейших работ в сфере изучения каменных изваяний. На фоне итогов капитальных работ монографического плана по изваяниям Семиречья, Алт ая, Тувы, Монголии в трудах отечественных исследователей, районы Восточного Туркестана до самого недавнего времени выглядели как terra incognita . Следует признать, что произведения средневековых номадов находятся на глубокой периферии научных интересов китайских специалистов и лишний раз не демонстрируются. Правда, отече ственные исследователи по степенно получают возможность непосредственного знакомства с интересующими их объектами каменной пластики. И это оказывается крайне важным фактором для реконструкции исторического прошлого кочевого населения Северной и Центральной Азии.

В 1990 г. по результатам работ экспедиции ЮНЕСКО «Шелковый путь» Ю.С. Худяковым были введены в научный оборот 6 каменных изваяний. По степени детализации образа они были разделены исследователем на пять типов [1998]. Через 10 лет он вернулся к этой теме в совместной с К.Ш. Табалдиевым работе, посвященной древним тюркам на Тянь-Шане [2009, рис. 107, 1–3; 108, 1–3, 5], дополнив прежние материалы прорисовкой фигур с тыла. В обеих публикациях при всем сходстве иллюстраций заметны различия деталировки, особенно у статуи бородача из Чунчанбяньнюй, облик которой отличен от привычного стандарта древнетюркской скульптуры.

В первой версии изделие отнесено к типу «с сосудом в обеих руках» [Худяков, 1998, с. 218, рис. 1, 5 ], во второй емкость осталась в правой руке, а левая исчезла, как и вертикальные линии на корпусе [Худяков, Табалдиев, 2009, рис. 108, 5 ], которыми по данным Ван Бо и Ван Лишаня, упоминаемым автором, обозначался посох [Худяков, 1998, с. 218]. Причиной расхождения в иллюстративном материале явились, скорее всего, непроработанные участки фотографии в китайской публикации, которой пользовался исследователь. По вопросу о месте происхождения данной скульптуры, как отметил Ю.С. Худяков, в китайских источниках нет единого мнения; разнится и описание объектов, что привело его к предположению, что речь может идти о разных изделиях [Там же].

В 2013 г. нам довелось посетить небольшой уездный городок Алтай – центр одноименного административного округа, и ознакомиться с серией каменных изваяний, среди которых оказалась, похоже, и упомянутая статуя. Место ее происхождения, правда, отмечено как Цзяоати (Алтай). Надо сказать, что при «живом» осмотре она производит иное впечатление, что было ожидаемо. Сосуд оказался только в правой руке каменного персонажа. Пальцы левой охватывают рельефный посох с круглым набалдашником. На голове пышная шевелюра с зачесанными назад волосами и нет «округлого головного убора». К физиономическим чертам каменной парсуны мы еще вернемся, а пока сдвинем наше внимание в сторону некоторых принципиальных технических аспектов формовки образа.

Не секрет, что первой стадией создания будущей фигуры является выбор сырья. Важным критери- ем служат форма и параметры заготовки, которые должны соответствовать задуманному облику изделия и упростить труд мастера, а следовательно, примерно соответствовать антропометрии человеческой фигуры. В первом, и самом редком случае, это могли быть вытянутые овальные валуны; во втором – призматические, стелообразные камни подпрямоугольного сечения; в третьем – аналогичные камни, но подквадратные в плане; в четвертом – плоские плиты. Исходя из особенностей материала, в конечном итоге из-под рук мастера могли выйти округлые детализированные изваяния, выполненные в полурельефе, близкие к обводам человеческого тела, либо более угловатые изделия, сохранившие исходное подчетырехугольное сечение. И те и другие предполагали возможность кругового обзора и, судя по всему, раскраску. Во втором случае – уплощенные двусторонние рельефные скульптуры тоже, вероятно, с раскраской. В третьем, получались плоские односторонние изваяния на плитах или подпризматических стелах. Замыкают ряд самые простые, антропоморфные фигуры, выполненные, как правило, на плоских плитах, на боковых сторонах которых сделаны углубления, обозначающие шею и моделирующие голову и, в конечном итоге, драпированные одеждой. В этой условной схеме мы намеренно исключаем из числа типологических характеристик такие значимые для последующего восприятия моменты, как полнота изображения и степень рельефной проработки самого портрета. Во всех этих случаях для его создания мастер выбирал одну из приглянувшихся ему плоскостей. Такой подход один из самых про стых, логичных и базовых принципов создания древнетюркской скульптуры. Но наряду с ним можно выявить еще один, резко отличный, прием создания образа, за которым, похоже, скрываются культурообразующие моменты.

Речь идет об особой категории изваяний, в основе которой лежит целенаправленный выбор стелообразного подквадратного в плане сырья. В целом такой каменный блок может мало отличаться от глыбы, использованной для изготовления прочих изваяний. Радикальное же различие заключается в том, что для формовки фронтальной части скульптуры выбиралась не плоскость, а одно из ребер-граней. Такой прием придавал особый рельеф и выразительность конечному результату, позволяя, хотя и слабо, выделять профиль лица.

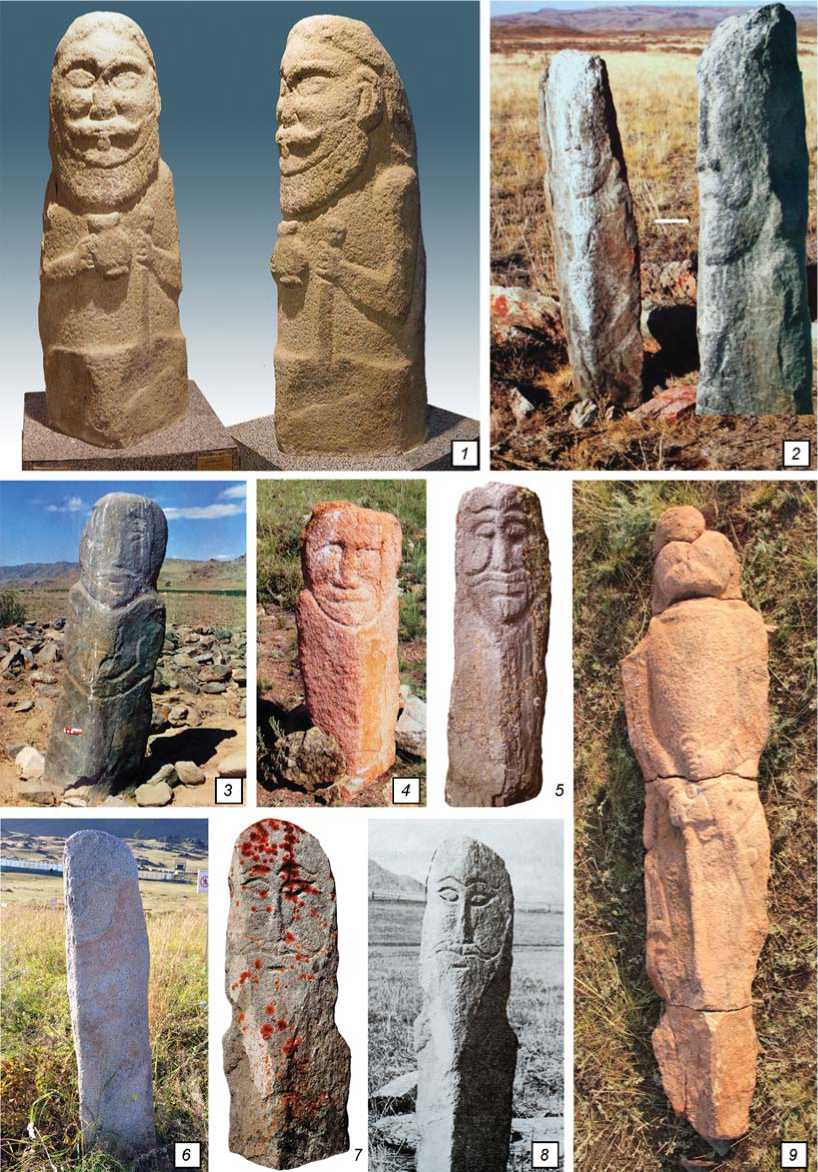

Яркий образец такого приема дает упомянутая каменная баба из Цзяоати в музее г. Алтай. (рис. 1, 1), которая демонстрирует очень рельефные реалистичные формы лица и туловища. Но это далеко не уникальный случай. Скульптурные материалы позволяют выделить некоторую серию изделий, выполненных на гранях подпризматических стел. Полноценное изваяние с аналогичным принципом компоновки происходит из окрестностей г. Бурчун Синьцзян-Уйгурского автономного округа. Скульптура изрядно пострадала – у нее повреждена правая часть лица и корпуса. Насколько можно судить, фигура держала в обеих руках сосуд (рис. 1, 3). Еще одно изваяние с нарушенной целостностью головы выставлено в провинциальном парке-музее каменных скульптур, собранных во время строительства дороги в заповедник Канас, в селе близ оного (рис. 1, 6). Две стелы с портретами на гранях происходят с территории Российского Алтая из Кош-Агачского и Онгудайского р-нов (рис. 1, 5, 7, 8) [Кубарев, Кубарев, 2013, рис. 8, 24]. Известны они в Туве в долине Ак-Карасуг-Аксы-Шöль [Грач, 1961, рис. 64, 65, с. 38]; в степях Казахстана – близ зимовки Шонтак (рис. 1, 4) и на перевале Кенасу (рис. 1, 2). Очевидно, к этой же категории можно отнести фигуры, обнаруженные у горы Кызыл-Адыр [Курманкулов, Ермоленко, 2014, рис. 91, 128, 95] и урочище Борили (рис. 1, 9). У последней опять-таки сильно пострадала отколотая от туловища голова. Разбитое лицо сохранило лишь слабые очертания носа и широких усов [Ермоленко, Соловьев, Курманкулов, 2016]. Однако, судя по основанию скульптуры, сохранившей заметный участок необработанного материала, фронтальная поверхность изваяния формировалась со стороны одной из граней.

Таким образом, намечается целая галерея изделий выполненных по одному формовочному принципу – на ребре-грани подпризматических каменных блоков. С точки зрения общей типологической схемы изваяний можно говорить о существовании в ней практически всех разновидностей скульптуры, исключая разве что полярные позиции – полноростовую детализированную фигуру с обозначением ног и самую про стую антропоморфную версию без каких либо портретных характеристик. Что касается первой, она, вообще, достаточно редка в изобразительной традиции Северной и Центральной Азии. Возможно, по весьма прозаической причине. Судя по положению ног, такие скульптуры передают образ сидящего человека, а этого эффекта можно было достичь с меньшими затратами. Например, методом апплицирования, который был, судя по ряду данных, широко распространен в обрядовой практике как средневекового тюркоязычного населения степей [Ермоленко, 2007, с. 127, 128], территории Китая, так и отдаленного от кочевых «империй» таежного мира, где он сохранился до этнографической современности. В частности, посредством установки столика с подношениями у подножия закопанной в землю каменной бабы. И тогда довольно пропорциональные фигуры, у ко-

Рис. 1. Скульптурные изваяния с лицами на грани.

1 - Цзяоати; 2 - перевал Кенасу; 3 - окрестности г. Бурчун; 4 - зимовка Шонтак; 5 - Курайская степь; 6 - заповедник Канас; 7 , 8 - Онгу-дай; 9 - урочище Борили. 1 , 3 , 6 - Синьцзян. 2 , 4 , 9 - Казахстан (по: [Курманкулов, Ермоленко, 2014, рис. 91,95, 128; Ермоленко, Соловьев, Курманкулов, 2016, рис. 1]); 5 , 7 , 8 - Горный Алтай (по: [Кубарев В., Кубарев Г., 2013, рис. 8, 24; Кубарев, 1997, с. 113]). 1 , 3 , 6 - экспозиции музеев г. Алтай, Бурчун, заповедника Канас. Фото автора.

торых пояс и свисающее с него оружие, располагаются чуть выше земли, сразу же утрачивают визуальную дисгармонию, превращаясь из вросшего в землю богатыря или его спутницы, в сидящего хозяина церемонии, у которого и пояс, и оружие оказывались в самом естественном положении. Компоновка изваяний такова, что если они держат сосуд двумя руками, то визуальная проекция их на поверхность столика дает любопытный зрительный эффект. Статуя как будто церемониально берет или, наоборот, в зависимости от момента сакрального действия, ставит сосуд на «праздничную» мебель с явствами. Аналогичным образом выглядит ситуация и в случае с наиболее распространенной композицией – с сосудом с одной руке, – которую можно трактовать как воспроизведение принимающе-передающего или даже застольно-провозглашающего жеста. Высекать же изображение ног у статуарного изделия, тем более на его боковых гранях, так, чтобы они были видны во фронтальной проекции, в этом случае становится излишним. Аналогично, на плоской поверхности простой антропоморфной стелы, облаченной в одежды усопшего, нарисовать лицо проще, нежели сделать это краской на ребре и «щеках» каменного блока, избежав искажений придающих лицу уродливо-комический эффект.

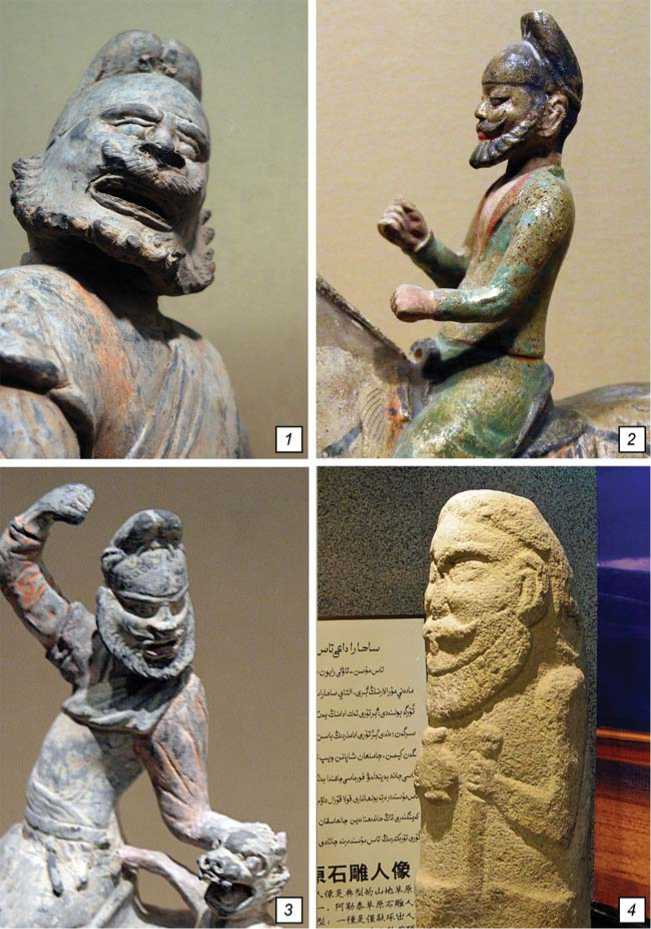

Возникает вопрос, для кого знания их иранской, точнее, согдийской принадлежности. Неповторимый этноколорит этих скульптурных персонажей, помимо одежд, передают широкие пышные бороды, могучие, закрученные вверх усы, густые брови, резкий, выступающий вперед профиль носа, т. е. черты, которые легко усматриваются на каменной скульптуре из Цзяоати (рис. 1, 2; 2, 4). Посох в руке, словно музыкальный инструмент, указывает на занятия своего обладателя. Его можно рассматривать как статусный предмет и недвусмысленное указание на связь хозяина с дорогой и странствиями. К такому выводу несложно прийти, если учесть специфику занятий этой этнической группы в Китае, связанной с маршрутами Шелкового пути. В значительной степени благодаря ее деятельности шел интенсивный культурный обмен с местным населением, в который втягивались и представители кочевых народов, с которыми согдийцы также вели же создавались эти портреты или кого они могли изображать? Для его решения обратимся к району, где изобразительная традиция наиболее развита и отражает этнопоказа-тельные, культурообразующие черты внешности населения сопредельных территорий. И что особенно важно, идентифицируемые благодаря указаниям письменной традиции, – т.е. материалам Китая. Ответ находится сразу, стоит только взглянуть на скульптуру с посохом из музея г. Алтай и танскую терракотовую погребальную пластику, среди которой обычным сюжетом являются многочисленные изображения конных музыкантов, охотников, караванщиков, погонщиков верблюдов, воинов. Их внешность и облачение столь характерны и одновременно отличны от облика жителей поднебесной и представителей кочевых империй, что не требуется особых доказательств для при-

Рис. 2. Скульптура из Цзяоати и изображения согдийцев в танской глиняной пластике.

1–3 – Исторический музей провинции Шэньси г. Сиань (погребение принцессы Юн Тай); 4 – музей г. Алтай. Фото автора.

оживленную торговлю. Торговцы и караванщики именно этой группы взяли под контроль экономические связи северокитайских государств с Западным краем, что ярко отразилось в серии исследованных погребальных комплексов [Кудинова, Комиссаров, Соловьев, 2022], а также многочисленных персоналиях танской глиняной погребальной пластики. Посох или жезл в данном случае может служить дополнительным ключом к восприятию изваянного образа не только как согдийца, возможного проводника караванов, но и указывать на его определенный, не рядовой, статус в местной общине. Отметим, что если обе отсылки к месту происхождения «бородатой» скульптуры (Цзяоати г. Алтай и Чун-чанбяньнюй по Ю.С. Худякову) верны, то мы имеем дело уже с парой похожих изваяний на ребре каменного блока.

Нелишне обратить внимание и на гробницы китайских согдийцев, в частности, человека, носившего имя Ань Цзя, предки которого по отцовской линии были, по-видимому, согдийцами из государства Ань, т.е. из Бухары, занимавшего должность сабао – чиновника управляющего делами иностранной общины [Там же]. Больший интерес для нас представляют рельефы стенок его погребального ложа, в частности, изображение стоящей фигуры в канонической (принимающе-передающей) позе в нижней части плиты 7 над небольшим складным столиком, сюжетно и композиционно похожей на каменные изваяния у оградок, на территории Са-яно-Алтая (рис. 3, 1 ). Она высится внутри павильона, «крыша которого украшена изображениями солнца и полумесяца, а опоры и перекладина – орнаментом в виде цепи жемчужин». Последние элементы на рельефе больше всего напоминают торцы бревенчатой конструкции, воспроизведенной резчиком без передней стенки, чтобы зрителю было видно происходящее внутри. Впрочем, в реалии такой навес-павильон мог ее и не иметь. Установленные над поминальными оградками древнетюркского времени без заглубления в землю, подобные конструкции не оставляли археологически фиксируемых следов [Там же], что соответствует реалиям раскопок. Впрочем, смысл изображенной сцены еще предстоит осмыслить.

По мнению А.Н. Бернштама и Я.А. Шера, в массиве древнетюркского статуарного искусства выделяется целый пласт, стилистически объединенный рядом деталей (в частности, спецификой манеры передачи рук и способов держания предметов обихода), связанный с миром согдийской изобразительной школы, сферой буддийского искусства и заимствованием художественных приемов у мастеров Китая, Восточного Туркестана и даже Индии [Берн-штам, 1952, с. 81, 144; Шер, 1966, с. 66–69].

Если перенести внимание с технической стороны на стилистический аспект передачи образа на грани, не сложно убедиться, что упомянутые персонажи объединяет изображение широких усов с загнутыми вверх концами, массивного подбородка, в форме которого угадывается попытка передачи абриса солидной бороды. Последняя становится особо заметной в раскраске изваяний, следы которой нам довелось наблюдать на аутентичной скульптуре в парке-музее, заповедника Канас. Все эти черты вместе с особым акцентом на выступающую спинку носа, посредством приема размещения его на грани-ребре, на наш взгляд, вполне соответствуют попыткам передачи согдийского облика.

Вряд ли будет ошибочным считать, что согдийцы, к которым могли примыкать через родственные, деловые и/или религиозные связи представители других этносов (прежде всего, иранцы) с их крепкими торговыми контактами с северокитайскими государствами, имплантированные в среду «северных варваров», могли быть удостоены поминальных комплексов, выполненных, возможно, в знак особого уважения, по нормам своего иноязычного окружения.

Думается, древние тюрки неплохо знали погребальные традиции своих юго-восточных соседей и в немалой степени восприняли зрелищный аспект их культуры. Не исключено, что в ряде случаев они даже использовали чужие мастерство и опыт. И наверное, в совокупности характерных черт «портретов на грани» можно увидеть изображение конкретного народа в особой художественной форме.

Обратимся с этих позиций к стандартным – выполненным на плоскости – образцам древнетюркской скульптуры. Среди них мы тоже обнаружим образцы физиогномических характеристик, близких описанным выше. Например, у изваяния, выполненного на сланцевой плите и происходящего с правобережья р. Коксу (Макажан), обнаруживаются лихо закрученные вверх усы, массивный округлый подбородок, как бы очерчивающий внешний контур большой бороды и конический колпак на макушке (рис. 3, 4, ) [Кубарев, 1997, с. 136]. Все эти черты легко отыскиваются среди китайских образцов глиняной пластики, воспроизводящей облик согдийца (рис. 2, 1–3 ; 3, 2 , 5 ). Аналогичный головной убор реконструирован Г.В. Кубаревым [2015, рис. 7б] для своеобразного изваяния из Хар-Ямаатын-Гола (Монголия), имеющего такие же усы с закрученными концами, но более скромную, правда, старательно выделенную глубокой штриховкой заостренную бородку (рис. 3, 6 ). Хотя она и отличается от привычной лопатообразной формы, ей тоже легко отыскивается аналог в реалиях терракоты (рис. 3, 3 ). Интересное изваяние со старательно выгравированной солидной полукруглой бородой

Рис. 3. Изображения согдийцев и каменные изваяния с лицами на плоскости.

1 – плита 7 погребального ложа Ань Цзя; 2 , 3 , 5 – глиняная танская погребальная пластика; 4 – Макажан; 7 – Сал-Кечу; 6 – комплекс на р. Хар-Яма; 8 – музей-заповедник Бурана – Тянь-Шань; 9 – Ак-Карасуг-Аксы-Шöль. 1 – Исторический музей провинции Шэньси г. Сиань; 2 – Шанхайский музей древнего искусства; 3 – Музей г. Сиань; 4 , 7 – Горный Алтай; 6 – Монгольский Алтай; 8 – Тянь-Шань; 9 – Тува . 1 , 2 – фото автора; 3 , 5 – фото М.А. Кудиновой; 4 – фото В.Д. Кубарева; 7 – по: [Кубарев, 1997, с. 146]; 6 – по: [Кубарев, 2015, рис. 7]; 9 – по: [Грач, 1961, рис. 65].

отмечено среди пластики Тянь-Шаня (рис. 3, 8 ). Труд, затраченный на воспроизведение волосяного покрова нижней части лица, явно не случаен. Не исключено, что и в этих случаях мы имеем дело с согдийскими прообразами. Хотя, разумеется, все означенные детали можно свети и к особенностям сложения стиля. Все же, думается, при направленном поиске и внимательном отношении к материалу, плеяда таких персонажей может заметно расшириться. В итоге мы получим новые материалы к палеоэтнографической карте мультикультурных взаимодействий древнего мира.

Работа выполнена по проекту НИР ИАЭТ СО РАН «Комплексные исследования древних культур Сибири и сопредельных территорий: хронология, технологии, адаптация и культурные связи» (FWZG-2022-0006).

Автор выражает признательность С.А.Комиссарову и М.А. Кудиновой за перевод китайских названий и терминов.

Список литературы Лица на грани (взгляд со стороны)

- Бернштам А.Н. Историко-археологические очерки Центрального Тянь-Шаня и Памиро-Алтая – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1952. – 346 с.

- Грач А.Д. Древне-тюркские изваяния Тувы.– М.: Изд-во Вост. лит-ры, 1961. – 192 с.

- Ермоленко Л.Н. Еще раз к вопросу о первоначальном виде каменных кочевниковческих изваяний // Каменная скульптура и мелкая пластика древних и средневековых народов Евразии. – Барнаул: Азбука, 2007. – С. 126–129.

- Ермоленко Л.Н., Соловьев А.И., Курманкулов Ж. К. Древнетюркское изваяние из урочища Борили (Улытау, Центральный Казахстан): предметный комплекс // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2016. – № 4. – С. 102–113.

- Кубарев В.Д, Кубарев Г.В. Каменные изваяния древних тюрок Южной Сибири.– Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2013. – 79 с.

- Кубарев В.Д. Каменные изваяния Алтая (краткий каталог). – Новосибирск; Горно-Алтайск: Ак Чечек, 1997. – 183 с.

- Кубарев Г.В. Мемориальный комплекс древнетюркского аристократа из Хар-Ямаатын-Гола (Монгольский Алтай) //Вестн. Новосиб гос. ун-та. – 2015. – Т. 4. – Вып. 7. – С. 136 – 150.

- Кудинова М.А., Комиссаров С.А., Соловьев А.И. Эпиграфические и изобразительные материалы из могилы Ань Цзя (предварительное сообщение) // Stratum plus.

- Археология и культурная антропология. – 2022. – № 6: Нумизматика и эпиграфика (в печати).

- Курманкулов Ж., Ермоленко Л. Древности Сарыаки. Каменные изваяния. – Караганды: Credos Ltd, 2014.– 168 с. (на рус., каз. и англ. яз.).

- Худяков Ю.С. Древнетюркские изваяния из Восточного Туркестана // Древние культуры Центральной Азии и Санкт-Петербург: – СПб, 1998. – С. 215–219.

- Худяков Ю.С., Табалдиев К.Ш. Древние тюрки на Тянь-Шане. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2009. – 292 с.

- Шер Я.А. Каменные изваяния Семиречья. – Л. Наука, 1966. – 138 с.