Личность и ее возникновение в онтогенезе и филогенезе

Автор: Фролов Дмитрий Евгеньевич, Сомкина Алла Николаевна

Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary

Рубрика: Философия

Статья в выпуске: 3 (43), 2018 года.

Бесплатный доступ

Введение. Рассмотрены проблемы возникновения и формирования личности в процессе онтогенеза и филогенеза. Методы. Данный вопрос до сих пор остается открытым. Ответы на него укладываются в рамки трех основных исследовательских парадигм: эволюционная (трудовая) теория, креационистская (человек сотворен Богом) и теория внеземного происхождения человека (разумная жизнь занесена на нашу планету из космоса). Сторонники каждого из подхода отстаивают аргументы в пользу своих теорий. Обсуждение и результаты. Авторская точка зрения заключается в том, что личность - это система духовно-психологических и социально-духовных свойств человека, которая, генетически основываясь на природных задатках и свойствах, индивидуально формируется и проявляется в разных видах деятельности и общественных отношений. Онтологически личность человека формируется в современном обществе, приблизительно к 14 годам. При этом она проходит процессы социализации и аккультурации. Филогенетически личность возникла в первобытном обществе. Рассматриваются отличительные черты личности и первобытного и цивилизованного обществ. Констатируется тот факт, что в современном обществе сохраняются элементы отчуждения личности. Заключение. Таким образом, подводя итоги мы можем утверждать, что личность впервые возникла в первобытном обществе с возникновением и формированием социальных отношений и связей, первичным носителем и агентом которых и являлась личность первобытнообщинного человека.

Личность, филогенез, онтогенез, первобытное общество, современное цивилизованное общество, современная социальная типология личности

Короткий адрес: https://sciup.org/147218332

IDR: 147218332 | УДК: 316 | DOI: 10.15507/2078-9823.043.018.201803.341-351

Текст научной статьи Личность и ее возникновение в онтогенезе и филогенезе

Феномен личности является предметом изучения разных наук: психологии и педагогики, социологии и социальной психологии, культурологии и др., а также предметом рассмотрения в художественной литературе, религии и искусстве. Однако каждая наука исследует свой аспект в этом феномене. И только социальная философия пытается охватить его целостно, например, в концепциях К. Гюнцля [2; 16; 21], А. Дж. Баама [10; 11; 18; 19], М. М. Бахтина [1; 10] и др.

В широком социально-философском смысле личность – это система духовнопсихологических и социальных свойств человека, которая, основываясь на генетических задатках и природных качествах, индивидуально формируется и эксплицируется в различных видах деятельности и общественных взаимоотношений.

Если иметь в виду, что все социальнодуховные свойства приобретаются человеком в обществе (в процессе социализации и аккультурации) и всегда проявляются в индивидуально неповторимой форме, то личность есть индивидуальная форма социально-духовного бытия человека.

Система личности включает в себя, на наш взгляд, следующие подсистемы: 1) индивидуальные психологические черты человека (его темперамент, характер, индивидуально-психологические особенности его мышления, творческого воображения, памяти, тип ВНД, а также духовную сво- боду и высшую смыложизненную ориентацию; эти свойства человек получает от рождения); 2) его индивидуальные социально-духовные черты (социальную и профессиональную принадлежность, социальную направленность, партийную принадлежность, морально-нравственные ориентиры – гуманистические или эгоистические, светские или религиозные и т. п.); 3) степень социальности человека (она показывает, насколько верно конкретный человек отражает в своем сознании и ценностных приоритетах интересы своей социальной группы и общества в целом, а также в какой степени сформированы поведенческие жизненные позиции; все это проявляется в его социальной активности и жизненной позиции); 4) индивидуальную деятельностную подсистему (она означает, что все свойства личности социально структурированы в зависимости от приоритетных видов деятельности; при этом доминантой вступает чаще всего профессионально-трудовая деятельность; все свойства личности под нее подстраиваются; иногда бывает двойная доминанта, например, если хобби увлекает человека больше).

Таким образом, главное в человеке – личность (она выражает его духовную сущность). Главное в личности – ее духовные черты. Главные духовные черты – высшая смысложизненная направленность (например, в общественной деятельности – на служение людям (в самом общем смысле), в религиозной практике – на воссоединение с Творцом и т. д.).

Обзор литературы

Понятие «личность» следует отличать от понятий «индивид» и «индивидуальность». Индивид – это конкретный человек, взятый в единстве всех своих природных черт (свойств, качеств). Индивидуальность - это своеобразный комплекс индивидуальных черт, дифференцирующих данную конкретную личность.

Некоторые личностные черты конкретного человека могут иметь сходство с одними людьми, некоторые – с другими; однако индивидуальное сочетание этих черт неповторимо, как неповторим весь жизненный путь каждого человека.

Польский философ Т Ярошевский выделил в современных социальных науках пять концепций личности: 1) экзистенциальная (М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр) – с акцентом на субъективной стороне личности; 2) марксистская (К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин), где человек (как личность) есть совокупность общественных отношений (т. е. продукт общества); 3) структуралистская (М. Фуко, К. Леви-Стросс) - с приоритетным вниманием структуре личности; 4) деятельностная (Т. Парсонс, Л. Гольдман, Г. Лукач) - с использованием особых методов социометрии при исследовании разных видов деятельности личности; 5) персоналистская (Ж. Маритен, Э. Мунье) - с выводом на первый план проблем социализации и персонализации человека.

В конце XX в. в России была предпринята попытка синтетического подхода к изучению личности (М. М. Бахтин [1], Г. Л. Смирнов [9], К. К. Платонов [7], М. С. Каган [4] и др.).

В последние десятилетия все бóльший авторитет приобретает православно-христианское учение о человеке и личности (работы В. Ф. Войно-Ясенецкого [8], Д. Сысоева [14], А. Введенского [3] и др.).

Обсуждение и результаты

В современной теории личности одной из важнейших является проблема ее формирования. Она рассматривается в двух аспектах – филогенетическом и онтогенетическом. Филогенез - процесс возникновения личности в историческом контексте, связанном с возникновением человека и человеческого общества (т. е. с антропосоциогенезом).

Онтогенез - процесс формирования конкретной (отдельной) личности. В совре- менной педагогике и психологии принято считать, что первый этап формирования целостной личности (когда уже можно говорить о ее наличии) завершается приблизительно к 14 годам (когда человек получает паспорт). В это время складываются устойчивые ценностные ориентации. Личность приобретает способность к самостоятельным поступкам. Возникает и юридическая (правовая) ответственность за свое поведение.

Выше мы отмечали, что личностные свойства приобретаются под влиянием общества, в процессе социализации и аккультурации. Социализация – это освоение навыков жизни в обществе. Главным здесь является умение выполнять необходимые социальные роли (в качестве члена семьи, трудового коллектива, партийной или общественной организации, а также гражданина своей страны).

Однако, овладев навыками социальных ролей, та или иная личность может быть отсталой (необразованной) или современной. Чтобы быть современной (идти в «ногу со временем»), необходимо включиться в процесс аккультурации – приобщения к достижениям современной культуры. Если под культурой понимать совокупность духовных и материальных ценностей, то речь идет о приобретении новейших профессиональных знаний, овладении нормами этикета и нравственногуманистической культуры, современной правовой, политической и эстетической культуры и т. д. [6].

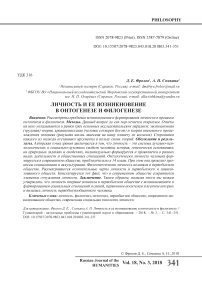

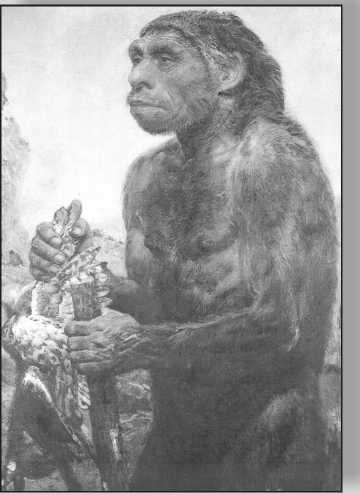

В социально-философском отношении заслуживает особого внимания вопрос о том, на какой ступени человеческой истории возникла личность. Это вопрос ее филогенеза. Практически все ученые сходятся на том, что в первобытном стаде личности не было. Это объясняется тем, что еще не сформировались человеческие (общественные) отношения. Здесь господствовал зоологический индивидуализм. Отдельный человеческий индивид находился в конфликте с интересами формировавшегося коллектива. Этот период, по данным этнографов, археологов и антропологов конца XX в., продолжался приблизительно 2,6 млн лет [5]. Гипотетически даже выделяются типы человека «дородового периода» (т. е. «стадного человека»): «хомо ха-билис» (Homo habilis – «человек умелый»), «хомо эректус» (Homo erectus – «человек прямоходящий»), «хомо сапиенс» (Homo sapiens – «человек разумный»).

Однако по вопросу дальнейших этапов развития, связанных непосредственно с возникновением личности, мнения ученых разделились. Одни из них считают, что личность возникла в классовом (рабовладельческом) обществе. Они отождествляют этот вопрос с возникновением социальноклассовой типологии личности (А. Е. Фурман1, В. Ж. Келле и М. Я. Ковальзон2). Другие считают, что личность возникла лишь в буржуазном обществе и отождествляют этот процесс с возникновением буржуазного индивидуализма (например, см. работы казахского философа Дж. Тыштыкаева3).

Наиболее обоснованную точку зрения выражают, на наш взгляд, те авторы, которые считают, что личность появилась вместе с возникновением первобытного общества (родового строя). В тот период впервые сформировались общественные отношения, возникла и личность как инди-

ЛЮДИ ЭПОХИ ПЕРВОБЫТНОГО СТАДА (СОГЛАСНО ДАРВИНО-ЭНГЕЛЬСОВСКОЙ КОНЦЕПЦИИ) PEOPLE OF THE ERA OF THE PRIMITIVE HERD (ACCORDING TO THE DARWINIAN-ENGELS CONCEPT)

Рис. 1. Астролопитек (южноафриканская прямоходящая обезьяна) (3,5 млн лет назад) / Ill. 1. Astrolopithecus (South

African bipedal monkey) (3.5 million years ago)

Рис. 2. Homo habilis (2,6 млн лет назад) / Ill. 2. Homo habilis (2.6 million years ago)

Рис. 3. Homo erectus (1,5 млн лет назад) / Ill. 3. Homo erectus (1.5 million years ago)

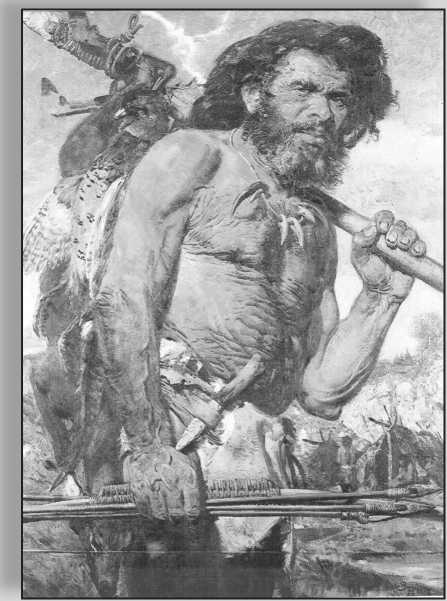

Рис. 4. Неандерталец (140 тыс. лет назад) /Ill.

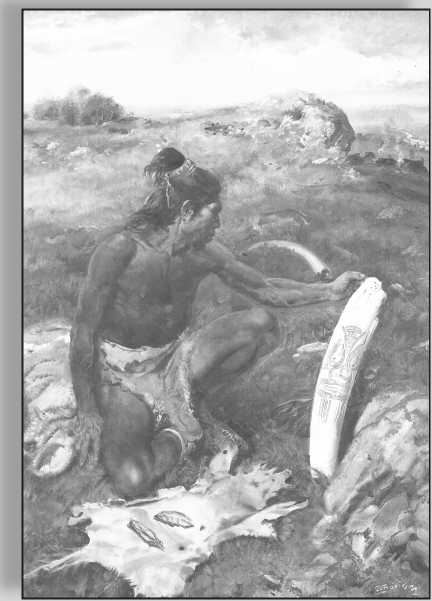

4. Neanderthal (140 thousand years ago) Люди эпохи первобытного общества (согласно дарвино-энгельсовской концепции) People of the Era of

Primitive Society (according to the

Darwinian-Engels concept)

Рис. 5. Европеец (50 тыс. лет назад) /

Ill. 5. The European (50 thousand years ago)

Рис. 6. Европеец (15 тыс. лет назад) /

Ill. 6. The European (15 thousand years ago)

видуальная форма бытия этих отношений. Иначе говоря, не может существовать никаких общественных отношений (моральных, семейно-брачных, управленческих, эстетических и др.) без их индивидуальных носителей – личностных социальных субъектов. Это произошло, по мнению современных ученых, примерно 50 тыс. лет назад, с возникновением Homo sapiens sapiens («человека разумного общественного») (рис. 1–6).

Здесь следует сделать небольшое отступление. Согласно креационистской точке зрения, первыми современными людьми были Адам и Ева. Они жили приблизительно 5–7 тыс. лет назад. После их грехопадения и изгнания из рая, произошел всемирный (всечеловеческий) потоп. В нем погибли все грешные люди, кроме праведного Ноя и его трех сыновей с семьями. Поэтому, согласно христианской антропологии, новое человечество началось с трех сыновей Ноя. Так, в частности, европейские народы произошли от Иафета (иафетиты).

В этот период общественные отношения регулировались на основе строго соблюдения моральных норм Ветхого Завета (данного Богом через пророка Моисея). Завершенный же, целостный вид мораль современного человека приобрела с приходом в мир Иисуса Христа. К десяти ветхозаветным заповедям Он дал еще девять новозаветных «заповедей блаженства» в Нагорной проповеди4. Поэтому современного человека можно назвать «человеком моральным».

В настоящее время в науке сторонники религиозной концепции происхождения человека находят все новые доказательства своей правоты, а их противники - все новые опровержения. О росте популярности креационизма свидетельствует рост публикаций, издаваемых многочисленными исследовательскими организациями и институтами (например, в США функционирует особое учреждение – Institute for Creation Research (Калифорния)), занимающимися данной проблематикой; и, более того, сегодня можно уже вполне определенно констатировать оформление особой отрасли знания – Creation Science.

Вместе с тем эволюционная теория Ч. Дарвина [20] и трудовая теория Ф. Энгельса [17], несмотря на значительные успехи генетики, вызывает множество вопросов, не находящих ответов в рамках указанных парадигм антропогенеза. Так, еще знаменитый исследователь тропической природы XIX в. А. Уоллес поставил под сомнение дарвиновские постулаты. Он смог убедительно доказать, что моральнонравственные переживания, равно как и восприятие прекрасного и мистического, отнюдь не являются продуктами только высокоразвитых цивилизаций. Даже совсем напротив, эти чувства, как полагал он, в полной мере присущи и «дикарям» на самых примитивных стадиях развития. «Мы можем признать, – утверждал ученый, – что любовь к истине, наслаждение красотой, стремление к справедливости… служат в нас проявлениями высшей природы, которая развилась не под влиянием борьбы за материальное существование» [15, с. 540]. Аналогично высказывались и другие ученые. Например, Г. Осборн отстаивал целенаправленный характер эволюции органического мира (гипотеза аристогенеза).

На основе современных представлений об антропосоциогенезе можно выделить следующие особенности, которыми обладала личность человека первобытного общества (при родовом строе):

-

1) значительное совпадение интересов личности и общества (родоплеменного коллектива). Это объяснялось тем, что не было частной собственности и классовой дифференциации общества. А низкий уровень развития производительных сил и необходимость коллективного выживания племени в сложных природных условиях требовали его сплочения. Поэтому в социальном отношении, личность, в значительной степени, подчинялась коллективу (стихийно сложившимся традициям жизни, установленным свыше моральным требованиям и т. п.);

-

2) отсутствие социально-классовой типологии личности. Однако ошибочно считать (как делается в большинстве отечественных учебниках5), что вообще не было типологии личности в эту эпоху.

Такая типология существовала и была достаточно сложной. Прежде всего, сформировалась развитая естественная типология личности в двух формах: психологической (четыре основных типа и их разновидности) и половозрастной (по различиям пола и возраста).

Кроме того, возникла первобытная социальная типология личности. Существенно отличались между собой личности воина, охотника, старейшины, жреца, хранительницы очага и т. д. Положение личности в обществе характеризовалось независимостью от ее социальной принадлежности. Ее социальный ранг определялся, преимущественно, индивидуальными качествами (т. е. способностями, опытом, половозраст- ными признаками). В течение жизни он естественным образом менялся в зависимости от возраста, изменения статуса в семейно-брачных отношениях, родственных отношениях и т. д.

В цивилизованном обществе (с эпоху возникновения государства и права) личность приобретает следующие особенности: а) значительное несовпадение интересов личности и общества (а нередко – противоположность их интересов). Поэтому впервые возникает отчуждение личности в обществе. Оно проявлялось в следующих формах: а) отчуждение от собственности и продуктов своего труда (человек не мог распоряжаться результатами своего труда); б) отчуждение от процесса труда (труд не являлся целью и смыслом жизни, а лишь вынужденной обязанностью); в) са-моотчуждение (невозможность развивать свои способности в процессе труда, так как узкая специализация ведет к одностороннему развитию);

-

3) наличие социально-классовой типологии личности и противоположных социальных типов (раб – рабовладелец, крепостной – феодал, пролетарий – буржуа);

-

4) зависимость положения личности в обществе от ее социальной принадлежности, которая передается по наследству. В древнем обществе были «касты», например в Индии – касты жрецов, брахманов и др. В условиях феодальной России было сословное деление общества: дворяне, купцы, мещане, крепостные крестьяне и др. Сословная принадлежность передавалась по наследству. При капитализме сословное деление было ликвидировано, но осталось неравное деление по отношению к собственности, т. е. на богатых (владеющих средствами производства) и бедных (не имеющих ничего, кроме «трудовых рук» и вынужденных наниматься на работу).

К сожалению, в современном обществе элементы отчуждения в значительной сте- пени сохраняются, а иногда усиливаются (в новых формах, подробнее см., например, [12; 13]). Поэтому задача преодоления социальной несправедливости и гармоничного развития личности остается актуальной на обозримую перспективу.

Подводя итоги сказанному, хотелось бы кратко остановиться на типологии современного российского общества. В настоящее время в современном российском обществе целесообразно выделять следующие социальные типы личности на основе трех групп критериев:

-

1) по большим профессиональным группам (личности студента, ученого, учителя, инженера, мелкого предпринимателя, крупного бизнесмена, рабочего, крестьянина, чиновника, банкира, священника, пенсионера и т. д.);

-

2) по социально-классовой принадлежности и отношению к собственности (небольшой слой олигархической аристократии, класс мелких и средних предпринимателей, большой слой государственных чиновников, основная масса трудящихся – людей разных профессий, получающих мизерную заработную плату);

-

3) по смысложизненной направленности (или гуманистическая, или индивидуалистическая (асоциальная)).

Заключение

В заключение сделаем ряд обобщающих выводов:

– точки зрения, согласно которым личность возникла в классовом (рабовладельческом) или в буржуазном (отождествление данного процесса с возникновением буржуазного индивидуализма) обществе, являются недостаточно обоснованными и противоречат логике общественного развития и исторического процесса;

– личность возникла и сформировалась одновременно с возникновением и формированием первобытного общества (родового строя), при котором впервые стали воз- никать социальные связи и формироваться ты, т. е. личности первобытнообщинного их первичные носители и социальные аген- общества.

Поступила 21.01.2018

191 p. (In Russ.)

Submitted 21.01.2018

Список литературы Личность и ее возникновение в онтогенезе и филогенезе

- Бахтин M. M. Проблемы поэтики Достоевского. -СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. -416 c.

- Гюнцль К. Г. Новое мышление в преодолении прошлого и созидании будущего. -M.: Республика, 1993. -191 c.

- Введенский A. П. Библия и наука по вопросу о происхождении мира и человека. -Екатеринбург: Наследники, 2011. -Кн. 4. -33 c.

- Каган M. C. Человек как проблема современной философии . -URL: http://anthropology.ru/ru/text/kagan-ms/chelovek-kak-problema-sovremennoy-filosofii. -Загл. с экрана. (дата обращения: 21.05.2018).

- Матюшин Г. Н. У истоков человечества. -M.: Мысль, 1982. -144 c.

- Новикова Е. Ю. Системность и синергетика в науке//Гуманитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. -2012. -№ 1 (17). -С. 16-24.

- Платонов К. К. Структура и развитие личности. -M.: Наука, 1986. -256 c.

- Святитель Лука (Войно-Ясенецкий). Дух, душа, тело. -M.: Неугасимая лампада, 2013. -128 c.

- Смирнов Г. Л. Советский человек: Формирование социалистического типа личности. -3-е изд., доп. -M.: Политиздат, 1980. -463 c.

- Сомкин А. А. Актуальные концепции «целостной личности» в современной социальной философии. -Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2006. -121 с.

- Сомкин А. А. Учение А. Дж. Баама о целостной личности и современном обществе. -Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2008. -84 с.

- Сомкин А. А. Целостная личность и современный социум: единство и оппозиционность. -Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2010. -292 с.

- Сомкин А. А. Новые формы отчуждения личности и пути их преодоления в современном демократическом обществе//Гуманитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. -2014. -№ 2 (26). -С. 93-102.

- Сысоев Д. Священник. Летопись начала. -М.: Аксиос, 2003. -301 с.

- Уоллес А. Р. Дарвинизм. Изложение теории естественного подбора и некоторых из его приложений. -2-е изд. -М.: Издание М. и С. Сабашниковых, 1911. -577 с.

- Фролов Д. Е. Создатель завершенной концепции «Нового ценностного мышления» (к 100-летию Кристофа Гюнцля)//Гуманитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. -2015. -№ 3. -С. 78-98.

- Энгельс Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека//Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения: в 50 т. -2-е изд. -М.: Политиздат, 1961. -Т. 20. -С. 486-499.

- Bahm A. J. Organicism: Origin and Development. -Albuquerque, New Mexico: World Books, 1996. -569 p.

- Bahm A. J. Why be Moral? -Albuquerque, New Mexico: World Books, 1992. -435 p.

- Darwin Ch. The Origin of Species. Hertfordshire: Wordsworth Editions Limited, 1998. -392 p.

- Günzl Ch. Skripten des Seminars "Das neue Denken -als Bedingung einer Einheit von Theorie und Praxis". -Linz: Sozialpolitischer Verlag M. Tröstler, 1974. -170 S.