Личностные особенности несовершеннолетних правонарушителей, страдающих различными формами зависимости от психоактивных веществ (гендерный аспект)

Автор: Аболонин Алексей Фдорович, Назарова Ирина Анатольевна, Асланбекова Наталья Викторовна

Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin

Рубрика: Клиническая наркология

Статья в выпуске: 1 (82), 2014 года.

Бесплатный доступ

Обследованы 155 юношей (средний возраст 17,1 ±0,9 года) и 110 девушек (средний возраст 17±0,73 года), злоупотребляющих ПАВ, отбывающих наказание в воспитательных колониях. Выявлено, что подростки мужского пола совершают преступления против жизни и здоровья в 34,7 % случаев, женского пола - в 25,5 %. Раннее (до 10 лет) употребление ПАВ отмечается у 17 % юношей и 1,8 % девушек. Комбинированное употребление ПАВ выявлено у 36,7 % юношей и 50,9 % девушек. Подростки воспитывались в неблагоприятной социальной среде с невысоким материальным уровнем и высоким уровнем алкоголизации родителей. Изучение личностных особенностей показало повышенную тревожность, потребность во внимании и демонстративность у юношей. Девушки характеризовались потребностью в контактах, тревожностью, были склонны к ипохондрическим и депрессивным реакциям. Изучение клинических и психологических корреляций показало, что алкоголизация матери с высоким уровнем вероятности связана с психопатизацией юношей-подростков, что предопределяет раннее начало употребления более тяжёлых наркотиков. Проведенное исследование позволило выявить гендерные особенности личности несовершеннолетних преступников, позволяющие расширить понимание механизмов реализации аддиктивного поведения.

Несовершеннолетние преступники, личностные особенности, психоактивные вещества, гендерные особенности, аддиктивное поведение

Короткий адрес: https://sciup.org/14295705

IDR: 14295705 | УДК: 616.89-008.441.13.3

Текст научной статьи Личностные особенности несовершеннолетних правонарушителей, страдающих различными формами зависимости от психоактивных веществ (гендерный аспект)

Введение . Проблема делинквентного поведения несовершеннолетних имеет давнюю историю изучения [15, 25] На протяжении последних двух десятков лет в России имеет место тенденция роста преступности среди населения, что, безусловно, связано с количественным ростом преступности несовершеннолетних, в том числе среди беспризорных и нарко-зависимых лиц [8, 16], что определяет необходимость разработки новых организационных прорамм профилактики [6]. В январе–мае 2013 г. органами внутренних дел РФ рассмотрено 11,07 млн заявлений (сообщений) о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, что на 6,5 % больше, чем за первые 5 месяцев 2012 г. Многие исследователи детской преступности [7] приходят к выводу, что в настоящее время несовершеннолетние – одна из наиболее криминально пораженных категорий населения. Преступность несовершеннолетних в России за последние 10 лет росла примерно в 6 раз быстрее, чем изменялась общая доля этой возрастной группы.

За первый квартал 2013 г. каждое второе (48,1 %) расследованное преступление было совершено лицами, ранее осужденными за преступления; из них 70 % за свое первое преступление были задержаны в возрасте до 18 лет; 27,2 % преступлений совершены в состоянии алкогольного опьянения; 15,5 % – лицами женского пола; 4,7 % – несовершеннолетними или при их соучастии; под воздействием ПАВ – 2,36 %. Актуальное значение приобретает проблема изучения психологии поведения пивных аддиктов среди несовершеннолетних [4, 18], роста женского наркотизма и гендерной гетеро- номности формирования аддиктивного поведения [11, 17, 20]. Каждый седьмой подросток на момент совершения преступного посягательства находился в состоянии алкогольного опьянения (около 2 тысяч; прирост составил +4,1 % по сравнению с аналогичным периодом 2012 г.), каждый пятый подросток ранее уже нарушал закон (3,1 тысячи; прирост составил +2,7 %) (по данным официального сайта МВД России, 2013) [13].

По данным официальной статистики МВД РФ, основное число преступлений против жизни и здоровья совершают юноши-подростки, среди которых возрастает вес наркозависимых [10]. В последние годы наблюдается всплеск преступлений, совершаемых девушками-подростками, которые все чаще становятся инициаторами и организаторами противоправных действий. Причем по сравнению с подростками мужского пола у них отмечается более выраженное огрубление личности [1]. Именно поэтому рассмотрение гендерных особенностей юношей и девушек и влияние данных особенностей на их преступное поведение представляется очень важным [11].

Цель – изучение личностных особенностей юношей и девушек, страдающих зависимостью от ПАВ, находящихся в воспитательных колониях для несовершеннолетних преступников.

Материалы и методы . Экспериментальнопсихологическому обследованию было подвергнуто 155 подростков мужского пола в возрасте от 15 до 19 лет (средний возраст 17,1±0,9 года) в воспитательной колонии для несовершеннолетних правонарушителей и 110 воспитанниц женской воспитательной колонии (средний возраст 17±0,73 года). Выборка проводилась на основании наличия у подростка зависимости или указания на злоупотребление ПАВ в анамнезе (код диагноза по МКБ-10: F10.1, F10.2, F11.1, F11.2, F12.1, F12.2, F13.1, F13.2,F16.1, F16.2, F18.1, F18.2, F19). Систематизация данных проводилась при помощи карты стандартизированного описания больного.

Исследование эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей проводилось с помощью методики «Mini-Mult». Статистическая обработка данных проводилась с использованием непараметрических критериев Хи-квадрат (χ2) Пирсона и R-критерия Спирмена.

Совершенные юношами преступления соответствовали статьям: 34,67 % – преступления против жизни и здоровья; 56,66 % – преступления против собственности; 4,67 % – преступления, связанные с ПАВ. Совершенные подростками-девушками преступления распределились следующим образом: преступления против жизни и здоровья – 25,45 %; преступления против собственности – 58,18 %; преступления, связанные с ПАВ, – 14,55 %.

С помощью критерия Хи-квадрат Пирсона правонарушений, совершенных юношами и девушками, выявлено, что юноши значимо больше совершают преступления против жизни и здоровья и преступления против собственности. У 4 % юношей присутствуют статьи против половой неприкосновенности и половой свободы личности. По двум и более статьям были осуждены 44,88 % юношей и 18,54 % девушек.

Обсуждение результатов . При анализе анамнестических данных семей юношей, находящихся в воспитательной колонии, выявлено, что в полной семье воспитывались 29,33 %; одним из родителей – 40,67 %; отчимом или мачехой – 16,67 %; родственниками или в приемной семье – 2,67 %; в интернате или в детском доме – 10,67 %. Среди девушек 23,64 % воспитывались в полной семье; одним из родителей – 23,64 %; отчимом или мачехой – 16,36 %; в семье родственников или в приемной семье – 16,36 %; в детском доме – 20,0 %. При сравнении полученных данных обнаружены достоверные различия. Юноши, в отличие от девушек, до момента совершения преступления проживали в родительской семье, а девушки до заключения чаще всего воспитывались в детском доме (при р<0,05).

В условиях гипоопеки воспитывались 44,67 % юношей-правонарушителей, бессистемное воспитание выявлено у 25,33 %. Среди девушек преобладали жестокое бессистемное воспитание (45,5 %) и гипоопека (32,7 %). Сравнительный анализ значений данной характеристики показал, что юноши, в отличие от девушек, достоверно чаще (при р<0,05), воспитывались в условиях гипер- и гипоопеки и в условиях с завышенными требованиями, а у девушек (по сравнению с юношами) достоверно доминировал бессистемный подход к воспитанию (при р<0,05).

В ходе исследования выяснено, что дисгармоничные типы семейного воспитания являются достаточно сильными факторами, оказывающими влияние на проявление асоциальных тенденций в поведении у подростков из полных и неполных семей. Схожие данные были получены и другими исследователями [7, 18].

При анализе образовательного статуса родителей правонарушителей было выявлено, что родители имели среднее и среднеспециальной образование. Профессия родителей связана с рабочей специальностью либо с простым неквалифицированным трудом.

Учитывая данные литературы о том, что значительное влияние на формирование девиантного и аддиктивного поведения оказывает зависимое употребление алкоголя родителями [12, 25], в том числе при диссоциативном механизме формирования алкоголизма [22] и созависимом поведении одного из родителей [23], на сле- дующем этапе нами была дана оценка уровню употребления алкоголя в семьях подростков.

Запойная форма употребления алкоголя отмечена среди юношей-правонарушителей у 71,3 % отцов, ритуальное употребление – у 24 %, 4 % отцов вообще не употребляют алкоголь. Высокий уровень алкоголизации матерей у правонарушителей мужского пола выявлен в 28,0 % случаев; в 56,67 % – ритуальный характер употребления, 13,3 % матерей не употребляют алкоголь.

У девушек-правонарушителей отец злоупотреблял алкоголем в 41,86 % случаев, в 16,28 % случаев алкоголизация отцов носила ритуальный характер, 41,86 % отцов девушек алкоголь не употребляют. У матерей девушек в 29,63 % выявляется зависимость от алкоголя; у 37,0 % девушек употребление алкоголя матерями носило ритуальный характер, у 31,48 % девушек мать не употребляла алкоголь.

С помощью критерия Хи-квадрат Пирсона выявлено, что отцы юношей в большей степени злоупотребляли алкоголем, а отцы девушек чаще отказывались от потребления алкоголя совсем (р<0,05).

Далее проведена оценка уровня полученного образования правонарушителей. На момент обследования 78,0 % юношей имели неполное среднее образование, 18 % – начальное образование, 2,6 % – закончили 11 классов, 1,3 % – получали среднеспециальное образование. Среди осужденных девушек 63,0 % имели неполное среднее образование, 27,8 % – начальное, 7,4 % – среднее образование (11 классов), 1,8 % получали среднеспециальное образование. Полученные данные свидетельствуют о низком социально-экономическом, образовательном статусе семей несовершеннолетних преступников, как собственно и самих испытуемых. Во многом это отражает дефицитарность предпосылок развития психологических механизмов совладающего поведения, в том числе в критических ситуациях, проблема изучения которых имеет этнопсихологические и генедерные аспекты [3, 5].

Клиническое обследование подростков-юношей выявило структуру употребления ПАВ: 36,67 % употребляли алкоголь и каннабиноиды; 14,67 % – каннабиноиды и опиаты; 13,33 % – алкоголь и опиаты; 12,67 % – алкоголь, каннабиноиды и опиаты; 8,0 % – каннабиноиды; 6,0 % – опиаты; 6,0 % – алкоголь и ингалянты; 2,0 % – алкоголь, ингалянты и каннабиноиды.

У девушек наблюдались значительные отличия в структуре употребления ПАВ. Большинство (50,91 %) имели зависимость от алкоголя и каннабиноидов; 23,64 % – алкоголь, каннабиноиды и опиаты; 9,09 % – алкоголь и опиаты; 5,45 % – алкоголь, каннабиноиды и психостимуляторы; 3,64 % – алкоголь и ингалянты; 1,82 % – опиаты; 1,82 % – алкоголь, каннабиноиды, опиа- ты, психостимуляторы, 1,82 % – алкоголь, инга-лянты и каннабиноиды; 1,82 % – алкоголь, инга-лянты, каннабиноиды и опиаты (табл. 1).

Таблица 1

Структура употребления ПАВ среди несовершеннолетних преступников, %

|

ПАВ |

Девушки |

Юноши |

|

Каннабиноиды |

0,0 |

8,00 |

|

Опиаты |

1,82 |

6,00 |

|

Каннабиноиды, опиаты |

0,00 |

14,67 |

|

Ингалянты, каннабиноиды |

0,00 |

0,67 |

|

Алкоголь, ингалянты |

3,64 |

6,00 |

|

Алкоголь, опиаты |

9,09 |

13,33 |

|

Алкоголь, каннабиноиды |

50,91 |

36,67 |

|

Алкоголь, каннабиноиды, опиаты |

23,64 |

12,67 |

|

Алкоголь,каннабиноиды, опиаты, психостимуляторы |

1,82 |

0,00 |

|

Алкоголь, ингалянты, каннабиноиды |

1,82 |

2,00 |

|

Алкоголь, ингалянты, каннабиноиды, опиаты |

1,82 |

0,00 |

|

Алкоголь, каннабиноиды, психостимуляторы |

5,45 |

0,00 |

Таким образом, при клиническом обследовании подростков диагностирована та или иная форма зависимости от ПАВ, изолированное употребление одного ПАВ наблюдалось у 14,0 % юношей и 1,8 % девушек; в остальных случаях наблюдалось комбинированное употребление нескольких ПАВ, что подтверждает данные о росте коморбидности алкоголизма с приемом других ПАВ среди молодежи [2].

Проведенный далее анализ начала употребления ПАВ показал, что 17,0 % подростков-юношей попробовали ПАВ в возрасте до 10 лет, у девушек данный показатель составляет 1,8 %. Такая ситуация сохраняется до достижения подростками 10-летнего возраста (15,3 % юношей и 2,1 % девушек). С 11 лет девушки более активно начинают пробовать ПАВ: в этом возрасте впервые употребили ПАВ 13,0 % юношей и 12,6 % девушек. В 12 лет попробовали ПАВ 11,2 % юношей и 19,3 % девушек; в 13 лет – 18,3 % юношей и 30,5 % девушек; в 14 лет – 16,4 % юношей и 21,3 % девушек, в 15 лет – 7,5 % юношей и 9,1 % девушек, в 16 лет – 1,3 % юношей и 3,3 % девушек.

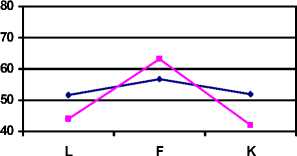

Следующим шагом нашего исследования стало изучение личностных особенностей отбывающих наказание юношей и девушек. При использовании теста «Mini-Mult» были получены следующие данные (табл. 2).

Усредненный профиль личности юношей-подростков, отбывающих срок наказания в условиях колонии, характеризуется пиками по шкалам «психастении», «истерии», «психопатии», «аутизации» на фоне низких значений показателей шкал «активности» и «оптимизма» (код профиля 7834/-96).

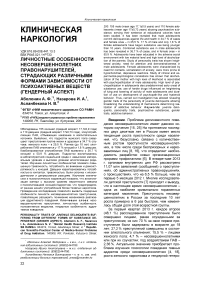

Данный личностный профиль свидетельствует о склонности к тревоге и болезненной реакции на замечаемые отрицательные сигналы в сочетании с высокой потребностью во внимании, признании и демонстративном поведении (рис. 1).

Таблица 2

Сравнительный анализ личностных параметров несовершеннолетних преступников юношей и девушек, отбывающих наказание по тесту «Mini-Mult»

|

Шкала |

Среднее значение юноши |

Средние значение девушки |

p |

|

L |

51,6±8,83 |

43,97±13,3 |

0,000 |

|

F |

56,8±15,7 |

63,2±17,3 |

0,042 |

|

K |

51,9±15,7 |

42,010,5 |

0,000 |

|

Hs |

56,4±12,7 |

61,97±13,2 |

0,026 |

|

De |

55,4±12,7 |

61,1±13,7 |

0,025 |

|

Hy |

66,9±12,7 |

53,2±14,5 |

0,000 |

|

Pd |

64,9±11,2 |

55,2±10,9 |

0,000 |

|

Pa |

57,±15,4 |

58,7±18,9 |

0,591 |

|

Pt |

72,98±14,5 |

63,9±11,1 |

0,001 |

|

Sсh |

70,3±22,7 |

69,4±12,2 |

0,816 |

|

Ma |

55,2±12,2 |

49,97±10,6 |

0,024 |

—о— юноши ■ девушки

Рис. 1. Усредненные личностные профили несовершеннолетних правонарушителей

У девушек (рис. 1) наблюдаются пики по шкалам «ипохондрии», «депрессии» «аутизации» на фоне низких значений «истерии», «активности» и «оптимизма» (код профиля 823/-39). Личностный профиль с такими значениями говорит о недостаточной связи с окружением, неудовлетворенной потребности в контактах, выражающиеся в нарастании тревоги или подавленности.

Сравнительный анализ данных, полученных с использованием метода «Mini-Mult», показал, что девушки и юноши достоверно (р<0,05) различаются по шкалам L, K, Hs, De, Hy, Pd, Pt, Ma. По шкалам Pa (ригидности) и Sсh (индивидуали-стичности) значимых различий не обнаружено (табл. 2). По полученным различиям можно судить, что девушки склонны больше давать откровенные ответы, чем юноши. Это свидетельствует о значимом расхождении оценочных шкал. У девушек значимо выше тенденция к ипохондриза-ции и снижение физического и психического состояния. Юноши, напротив, дают больше ответов, отражающих высокий уровень активности, открытости, преувеличения своих способностей.

Общими чертами личности для юношей и девушек выявилось в совпадении шкал 6 и 8. Из этого можно сделать предположение, что аффективным, обидчивым, упрямым, замкнутым, угрюмым подросткам со своеобразными суждениями и непредсказуемыми поступками более свойственно противоправное поведение.

Далее изучена взаимосвязь между клиническими и психологическими параметрами. При проведении корреляционного анализа у юношей-правонарушителей выявляется взаимосвязь между условиями воспитания и шкалой депрессии (R=0,205), более высокий уровень пессимизма достоверно чаще наблюдался у тех юношей, которых были лишены или ограничены в общении с родителями (воспитывались одним из родителей, родственниками, в детском доме). Было выявлено что злоупотребление матери алкоголем достоверно (при р<0,05) связано (R=0,2) с высокими показателями по шкале импульсивности (Pd). Наличие психотравмирующей ситуации достоверно повышает уровень импульсивности (R=0,234).

В процессе корреляционного анализа выявлено, что подростки с низким уровнем психопа-тизации (R=-0,336) чаще становятся предметом сексуальных притязаний.

Уровень психопатизации (R=-0,243) имеет обратно пропорциональное влияние на возраст начала употребления ПАВ: чем выше показатели реализации эмоциональной напряженности в непосредственном поведении, тем раньше юноши начинали употреблять наркотические вещества. Употребление более тяжелых наркотических средств влияет на повышение значений по шкале лжи (R=0,208) и достоверно связано с низкими показателями по шкале активности (R=-0,2).

В работах С. П. Елшанского [9] описывается, что склонность говорить неправду и употребление наркотических средств тесно между собой связано. Выраженные явления интоксикации при первых пробах ПАВ у юношей связаны с высокими показателями шкалы активности (R=0,205) и низкими значениями по шкале депрессии (R=-0,265). Длительность употребления ПАВ влекла за собой повышение истероидных (R=0,217) и психопатических черт характера (R=0,228). Симптоматика, соответствующая истерическому типу психопатизации, по мнению отечественных исследователей [14, 24], также связана со злоупотреблением наркотиков подростками.

Корреляционный анализ клинических и психологических показателей девушек, находящихся в воспитательной колонии, позволил выявить, что высокие значения внутренней тревоги (психастении Pt) были связаны (R=0,351) с открытым проявлением агрессивности.

Получение удовольствия от наркотика в момент первого употребления связано (R=0,3256) с высоким уровнем по шкалам истерии (Hy) и психопатии (Pd) (R=0,3702). Продолжительность потребления ПАВ имела прямую корреляционную связь с импульсивностью (R=0,3451).

Наличие у девушек невротических эпизодов до 6 лет (страхи, заикания, энурез, судороги, снохождение) коррелировало с повышением по шкалам ипохондрии (R=0,3626), пессимизма (R=0,4775), демонстративности (R=0,3669), тревожности (R=0,3238) и индивидуалистично-сти (R=04305) в отличие от юношей, у которых наличие невротических эпизодов до и после 6 лет снижало уровень депрессии (R=-0,35 до 6 лет и R=-0,35 после 6 лет).

Обсуждение результатов . Изучение гендерных особенностей несовершеннолетних правонарушителей потребителей ПАВ, отбывающих наказание в воспитательных колониях, показало, что подростки являются выходцами из неблагоприятной социальной среды с низким образовательным уровнем родителей, имеющих рабочую специальность и занимающихся неквалифицированным трудом. В силу этого семьи подростков имели невысокий материальный уровень и высокий процент алкоголизации родителей, при этом у мальчиков отцы в большем количестве случаев злоупотребляли алкоголем. В связи с этим у мальчиков преобладала гипоопека, у девочек – жестокие бессистемные условия воспитания. Девочки чаще оказывались ненужными и были вытеснены в детские дома и приёмные семьи. В результате выявлено больше девочек-подростков с начальным и неполным средним образованием. Приобщение юношей к употреблению наркотиков начинается раньше (практически до 10 лет), чем у девушек, но в последующем девушки более активно начинают вовлекаться в наркотизацию, при этом чаще используют комбинированное употребление нескольких средств.

Личностные особенности девиантных подростков проявлялись в результатах психодиагностических методик по-разному, что позволило составить обобщенные психологические портреты делинквентных и аддиктивных типов личности у юношей и девушек. Усредненный профиль юношей выявляет склонность к тревоге, болезненные реакции на отрицательные сигналы, высокую потребность во внимании, демонстративное поведение. Выявленные личностные особенности девушек свидетельствует о неудовлетворенной потребности в контактах, чувстве недостаточной связи с окружением, соматизации тревоги. Делинквентные девушки более склонны к ипохондрическим, депрессивным реакциям в отличие от юношей, которые более общительны, активны и оптимистичны, чем девушки.

Изучение клинических и экспериментальнопсихологических корреляций показало, что алкоголизация матери связана с психопатизацией юношей-подростков. Высокий уровень реализации эмоциональной напряженности в непосредственном поведении у подростков также предопределял раннее начало употребления ПАВ. Употребление более тяжёлых наркотиков влияло на повышение лживости и снижение активности юношей, а длительность употребления – на появление психопатоподобного и истероидного поведения.

Юноши с более низкими показателями по шкале психопатии чаще становятся объектами для сексуальных притязаний. Интересной особенностью стало выявление корреляционной связи между воспитанием в условиях неполной семьи или детского дома и повышенными показателями депрессии у юношей, что не прослеживается у девушек. Юноши с высоким уровнем активности и низким уровнем депрессии чаще испытывали неприятные ощущения во время первых проб наркотиков.

В отличие от юношей получение удовольствия у девушек во время первых проб наркотиков связано с высокими показателями вытеснения тревоги и реализации эмоциональной напряженности, а длительность употребления ПАВ прямо пропорционально влияла реализацию эмоциональной напряженности в непосредственном поведении. Проявления агрессивности у девушек были связаны с наличием тревожности. Наличие невротических эпизодов в детстве способствовало развитию ипохондрии пессимизма и демонстративности, тревожности и шизоидности у девушек в отличие от юношей, у которых невротические эпизоды снижали уровень депрессивных реакций.

Выводы . Таким образом, проведенное исследование позволило выявить личностные и гендерные особенности несовершеннолетних преступников, влияющие на возникновение девиантного поведения и позволяющие расширить понимание механизмов реализации аддиктивно-го поведения. Выявленные особенности должны учитываться при проведении воспитательной и реабилитационной работы с данными категориями осужденных.