Личностные особенности студентов, склонных к интернет-зависимому поведению

Автор: Ионова Мария Сергеевна, Пятаева Евгения Владимировна

Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary

Рубрика: Психология

Статья в выпуске: 2 (54), 2021 года.

Бесплатный доступ

Введение. Статья посвящена изучению особенностей личности студентов с разным уровнем интернет-зависимости. В связи с быстрым повсеместным распространением интернета проблема зависимости от глобальной сети приобретает все бо́льшую актуальность. Однако приходится констатировать наличие противоречия между необходимостью профилактики интернет-зависимости у молодежи и недостаточной изученностью личностных особенностей студентов, склонных к интернет-зависимому поведению. Материалы и методы. В ходе исследования использовались следующие методы: теоретический анализ научной литературы, тестирование: тест на интернет-зависимость К. Янг (в адаптации В. А. Лоскутовой), тест «Самооценка» Л. Д. Столяренко, личностный опросник «Внушаемость» С. В. Клаучека и В. В. Деларю, личностный опросник EPI (Eysenck Personality Inventory) Г. Ю. Айзенка, методика диагностики мотивации избегания неудач Т. Элерса. Для статистического анализа эмпирических данных был использован t-критерий Стьюдента для независимых выборок. Результаты исследования. В ходе исследования установлено, что среди респондентов нет людей с ярко выраженной интернет-зависимостью. Выявлены потенциальные интернет-аддикты - студенты, чрезмерно увлеченные интернетом. Они чаще всего имеют низкие показатели самооценки и более подвержены внушению по сравнению с обычными пользователями Сети. Большинство студентов, склонных к интернет-зависимому поведению, имеют высокий и слишком высокий уровень мотивации избегания неудач, в то время как для большей части обычных пользователей характерен высокий уровень. По шкале интроверсия - экстраверсия между группами респондентов не наблюдается каких-либо значимых различий. Статистический анализ полученных данных подтвердил наличие достоверных различий между студентами, являющимися потенциальными аддиктами, и студентами - обычными пользователями интернета, в показателях самооценки и внушаемости. Обсуждение и заключение. Анализ результатов проведенного исследования позволяет сделать вывод, что студенты, чрезмерно увлеченные интернетом, отличаются от сверстников - обычных пользователей Сети склонностью к низкой оценке собственных качеств и более высокой внушаемостью. Также для них характерен более высокий уровень мотивации избегания неудач. Полученные нами данные могут быть использованы при разработке программ профилактики интернет-зависимости у студенческой молодежи.

Аддикция, интернет-зависимость, внушаемость, самооценка, интроверсия, экстраверсия, мотивация избегания неудач, мотивация достижения успеха, студенты

Короткий адрес: https://sciup.org/147234624

IDR: 147234624 | УДК: 159.9:616.89-008.48-057.875 | DOI: 10.15507/2078-9823.54.021.202102.189-202

Текст научной статьи Личностные особенности студентов, склонных к интернет-зависимому поведению

XXI в. – век информации и высоких технологий. С каждым годом технический прогресс достигает все большего развития и затрагивает все больше сфер нашей жизни: общение, развлечения, профессиональную и учебную деятельность. В связи с глобальной компьютеризацией и информатизацией уместно поставить вопрос об их индивидуально-психологических и социальных последствиях.

Интернет – сеть, объединяющая множество компьютеров по всему миру. Согласно данным статистики по России за 2019 г., 75,5 % населения являются активными пользователями Сети, тогда как в 2000 г. их насчитывалось лишь 3,6 %. Столь быстрое внедрение интернета в нашу жизнь, к сожалению, привело к появлению интернет-за-висимости [13]. По результатам российских исследований, на сегодняшний день 5–8 % пользователей глобальной сети являются интернет-зависимыми1.

Хотя исследования подтверждают существование интернет-зависимости, а также наличие фактов патологической связи между человеком и компьютерными технологиями, феномен компьютерной или интернет-зависимости до сих пор не признается многими учеными. В связи с этим исследование зависимости от интернета становится важным предметом изучения как в зарубежной, так и в отечественной психологии [1].

Автор термина «интернет-зависимость» А. Голдберг определяет ее как непреодолимую тягу к использованию интернета, при которой отмечается снижение контроля собственного поведения. Ученый отмечает негативное влияние интернет-зависимости на учебную, социальную и психологическую сферы жизнедеятельности человека [2].

В числе первых к изучению зависимости от глобальной сети у студентов обратилась американский психолог К. Янг, автор первого специального опросника, в котором выявлялись такие симптомы интер-нет-зависимости, как навязчивое желание проверить электронную почту, постоянное ожидание следующего выхода в интернет, жалобы окружающих на то, что человек проводит слишком много времени в Сети [25].

М. Орзак, наряду с психологическими симптомами компьютерной зависимости, такими как чувство эйфории за компьютером, ложь близким, пренебрежение работой и учебой, выделяет и физические симптомы: сухость глаз, боли в спине, расстройства сна, нарушение режима питания [24]. Американский исследователь С. Каплан описывает следующие особенности интернет-зависимых лиц: склонность к депрессии и одиночеству, скромность и повышенное самолюбие. Возникновение интернет-зависимости не обязательно связано со степенью активности личности в интернете, а определяется ее собственным отношением к данному процессу [23].

Исследования личностных особенностей интернет-зависимых пользователей проводились и в отечественной психологии [3; 6; 7; 12; 16; 17; 20]. А. Ю. Егоров и А. М. Иванова выявили, что у лиц с интер-нет-зависимостью наблюдаются снижение самооценки, самоинтереса, выраженности интегрального чувства своего «Я» и повышение уровня самообвинения [10; 11]. Л. Н. Юрьева отмечает, что для интернет-зависимых людей в юношеском и молодом возрасте характерны отдаление от сверстников, сужение круга интересов, трудности во взаимоотношениях с противоположным полом, инфантилизм, сниженное чувство долга и ответственности2. По мнению А. Е. Войскунского, интернет-зависимость наиболее часто наблюдается среди подростков и юношей. Средний возраст ад-дикта составляет 21 год [4].

С. В. Краснова, описывая интернет-за-висимую личность, указывает, что обычно у таких людей наблюдается масса комплексов и проблем в общении. Так, в процессе формирования зависимости происходит «разрушение» личности, когда человек по той или иной причине не решает важные бытовые и социальные проблемы. В подобных ситуациях часто появляются мысли об уходе от реальности, а также о возможных способах его достижения [15].

Основной предпосылкой развития зависимости от интернета у студентов М. И. Дрепа видит неполное разрешение кризиса встречи со взрослостью, что проявляется в развитии кризиса идентичности с возникновением конфликта между самоидентичностью личности и предлагаемыми социальными ролями и сменяется кризисом интимности с формированием психологической изоляции; интернет-среда привлекательна для разрешения данного кризиса за счет возможности конструирования в ней желаемой реальности [8]. Автор характеризует интернет-зависимых студентов как одиноких и конфликтных, с повышенным уровнем тревожности и враждебности. Их самооценка, как правило, занижена и зависит от окружения. Стрессоустойчивость и сила воли ниже, чем у студентов, являющихся обычными пользователями интернета [9].

В рамках данного исследования мы также поставили перед собой цель изучить личностные особенности студентов с разным уровнем интернет-зависи-мости. Цель конкретизировалась в следующих задачах:

– определить уровень интернет-зависи-мости студентов;

– выявить личностные особенности студентов с разным уровнем интернет-зависи-мости (особенности самооценки, внушаемость, выраженность мотивации избегания неудач, интроверсивная либо экстра-версивная направленность);

– сравнить по изученным личностным характеристикам студентов, склонных к ин-тернет-зависимому поведению, и обычных пользователей Сети.

Методы

Для изучения личностных особенностей студентов с разным уровнем интернет-зави-симости нами было проведено эмпирическое исследование на базе Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарёва. В исследовании приняли участие 63 студента в возрасте от 18 до 23 лет различных курсов и направлений подготовки (45 девушек и 18 юношей). По этническому составу большинство респондентов русские, около 30 % – мордва, 3 % – татары.

При диагностике уровня интернет-зави-симости студентов был использован тест на интернет-зависимость К. Янг (в адаптации В. А. Лоскутовой). Методика представляет собой набор вопросов, на которые респонденты отвечают в соответствии с 5-балльной шкалой Ликкерта. С ее помощью можно выявить лиц, имеющих патологическое пристрастие к интернету, а также потенциальных аддиктов [22].

Изучение самооценки проводилось с помощью теста «Самооценка» Л. Д. Столяренко. Методика состоит из четырех наборов слов, характеризующих положительные качества личности. Респондентам было предложено выделить «идеальные» для себя качества, а затем определить, какими из этих качеств они обладают в действительности [19].

Таблица 1

Распределение респондентов по категориям в зависимости от уровня интернет-зависимости /

Table 1

Distribution of respondents by categories depending on the level of the Internet addiction

|

Категория студентов / Categories of Students |

Студенты / Students |

|

|

Абс. |

% |

|

|

Обычный пользователь интернета / Regular Internet User |

38 |

63 |

|

Чрезмерное увлечение интернетом / Excessive Internet Usage |

22 |

37 |

|

Интернет-зависимые / Internet addicted |

– |

– |

|

Итого / In total |

60 |

100 |

Для определения уровня внушаемости мы применили личностный опросник «Внушаемость» С. В. Клаучека и В. В. Деларю. Он предназначен для диагностики лиц, обладающих повышенной внушаемостью и, соответственно, высокой готовностью к развитию психогенно индуцированных состояний [14].

Интроверсия – экстраверсия определялись с помощью личностного опросника EPI (Eysenck Personality Inventory) Г. Ю. Айзенка. Он содержит три шкалы: искренность, интроверсия – экстраверсия, нейротизм. Для нашего исследования целесообразно использование показателей по шкале интроверсия – экстраверсия. Под экстраверсией автор понимает ориентацию личности на мир внешних объектов, под интроверсией – ориентацию на субъективный внутренний мир3.

Также мы использовали методику диагностики мотивации избегания неудач Т. Элерса. В ее основе – теория о балансе двух ведущих мотивов личности: мотива к достижению успеха и мотива к избеганию неудачи. Данный тест относится к моно-шкальным методикам. Стимульный мате- риал представляет собой группы из трех слов, в каждой группе респонденту необходимо выбрать только одно слово, наиболее точно его характеризующее.

Для математической обработки полученных данных был использован t-критерий Стьюдента для независимых выборок.

Результаты

Применение теста на интернет-зависимость К. Янг (в адаптации В. А. Лоскутовой) позволило получить следующие данные. Большинство студентов (63 %, или 38 чел.) являются обычными пользователями интернета. Остальная часть выборки (37 %, или 22 чел.) оказались в категории чрезмерно увлеченных интернетом. В рамках нашего исследования мы будем рассматривать респондентов данной группы в качестве потенциальных аддиктов. Интер-нет-зависимых студентов в нашем исследовании выявлено не было (табл. 1).

Опираясь на полученные эмпирические данные, мы сформировали две группы студентов. В группу А вошли потенциально склонные к интернет-зависимости студенты (22 чел.), а в группу В – обычные пользователи Сети (38 чел.).

Таблица 2

Распределение респондентов по категориям в зависимости от уровня самооценки /

Table 2

Distribution of respondents by categories depending on the level of self-esteem

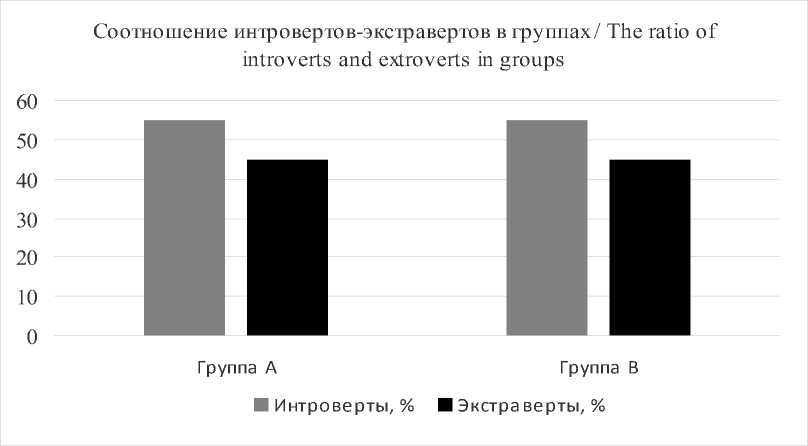

Применение личностного опросника EPI (Eysenck Personality Inventory) Г. Ю. Айзенка позволило установить, что в группе А, куда вошли студенты, чрезмерно увлеченные интернетом, 55 % – интроверты, 45 % – экстраверты. Та же тенденция характерна и для группы В – обычных пользователей сети (55 % – интроверты, 45 % – экстраверты). Наглядно данные представлены на рисунке.

Анализ данных, полученных при помощи теста «Самооценка» Л. Д. Столяренко показал, что у обычных пользователей интернета преобладает неадекватно высокий уровень самооценки, а также уровень выше среднего (37 % и 23 % респондентов соответственно), тогда как у студентов, чрезмерно увлеченных интернетом, преобладают уровни самооценки ниже среднего и низкий (31 % и 27 % респондентов соответственно). Причем доля студентов, обладающих средней самооценкой, примерно одинакова как в группе А, так и в группе В (18 % и 16 % респондентов соответственно). Между группами обнаружены стати- стически значимые различия (tэмп = 3,4 при p < 0,05) (табл. 2).

Более подробные данные представлены в табл. 3. В обеих группах преобладали лица с умеренной экстраверсией: 45 % – в группе А, 42 % – в группе В. Другая часть студентов в обеих группах является интровертами. Так, среди чрезмерно увлеченных интернетом умеренный и значительный уровень интроверсии выявлен у 32 % и 23 % респондентов соответственно, а среди обычных пользователей интернета – у 26 % и 29 % респондентов соответственно.

Полученные нами результаты противоречат распространенному в научной лите-

ГУМАНИТАРИЙ : актуальные проблемы гуманитарной науки и образования

Рисунок

Распределение респондентов по категориям в зависимости от уровня интроверсии – экстраверсии / Fig.

Distribution of respondents by categories depending n the level of introversion and extraversion ратуре мнению относительно количественного преобладания экстравертов [18; 21]. Предположительно это можно объяснить возрастными особенностями респондентов, в частности, повышенным интересом к своему внутреннему миру. Формируются самосознание и мировоззрение, поэтому процесс рефлексии занимает особое место в жизни юношей [5]. Таким образом, преобладание интроверсии у респондентов можно объяснить скорее возрастными, а не личностными особенностями.

На следующем этапе исследования при помощи личностного опросника «Внушаемость» С. В. Клаучека и В. В. Деларю мы определили уровень внушаемости студентов обеих групп. Низкий уровень внушаемости выявлен только у обычных пользователей Сети – 11 % студентов группы В. У большинства студентов как в группе А, так и в группе В преобладает средний уро- вень внушаемости. В группе А их число составило 77 %, а в группе В – 84 %. Высокий уровень внушаемости наблюдается у 23 % студентов группы А и лишь у 5 % студентов группы В. Применение t-критерия Стьюдента подтверждает наличие статистически достоверных различий в показателях уровня внушаемости студентов групп А и В (tэмп = 2,5 при p < 0,05) (табл. 4).

Анализ результатов применения методики диагностики мотивации избегания неудач Т. Элерса показал, что у студентов группы А преобладают высокий и слишком высокий уровни мотивации избегания неудач (36 % и 41 % респондентов соответственно). Среди студентов, являющихся обычными пользователями интернета, явно преобладает высокий уровень (53 %), тогда как слишком высокий уровень выявлен лишь у 18 % студентов данной группы. Средний уровень мотивации избегания не-

Таблица 3

Распределение респондентов по категориям в зависимости от уровня интроверсии – экстраверсии /

Table 3

Distribution of respondents by categories depending on the level of introversion and extraversion

|

Уровеньэкстраверсии – интроверсии / The level of Extraversion and Introversion |

Студенты / Students |

Значение эмп Value t emp |

|||

|

Группа А (чрезмерно увлеченные интернетом) / Group A (overly addicted to the Internet) |

Группа В (обычные пользователи) / Group B (regular users) |

||||

|

Абс. / Absolute |

% |

Абс. / Absolute |

% |

||

|

Умеренная интроверсия / Moderate Introversion |

7 |

32 |

10 |

26 |

t эмп = 0,6 (p < 0,05) |

|

Значительная интроверсия / Extreme Introversion |

5 |

23 |

11 |

29 |

|

|

Умеренная экстраверсия / Moderate Extraversion |

10 |

45 |

16 |

42 |

|

|

Значительная экстраверсия / Extreme Extraversion |

0 |

0 |

1 |

3 |

|

|

Итого / In total |

22 |

100 |

38 |

100 |

|

Таблица 4

Распределение респондентов по категориям в зависимости от уровня внушаемости /

Table 4

Distribution of respondents by categories depending on the level of suggestibility

Обсуждение

В ходе исследования у студентов не выявлены случаи интернет-зависимости, что является достаточно оптимистичным показателем. Полученный результат может быть

Таблица 5

Распределение респондентов по категориям в зависимости от уровня мотивации избегания неудач /

Table 5

Distribution of respondents by categories depending on the level of failure avoidance motivation

Согласно полученным данным, бо́льшая часть выборки оказались обычными пользователями интернета. Однако значительное число студентов демонстрируют чрезмерное увлечение Сетью, соответственно являются склонными к интернет-зависимо-сти.

Рассматривая студентов, склонных к интернет-зависимому поведению, как потенциальных аддиктов, мы предположили наличие у них ряда психологических особенностей, связанных с чрезмерным использованием интернета. Результаты эмпирического исследования подтвердили наши предположения. Для большинства студентов, склонных к интернет-зависимому поведению, характерен низкий уровень самооценки. Такие люди отличаются робостью, неуверенностью в себе, невозможностью реализовывать способности. У обычных пользователей интернета показатели самооценки распределены более равномерно. Результаты статистической обработки доказывают наличие достоверных различий в уровне самооценки между обычными пользователями Сети и потенциальными интер-нет-аддиктами.

Согласно полученным эмпирическим данным, большинство респондентов независимо от уровня интернет-зависимости являются интровертами. Вероятно, это возрастная интровертированность (временная). В юношеском возрасте молодые люди (как интроверты, так и экстраверты) активно интересуются своим внутренним миром, проявляя черты интроверсии.

В группе студентов, склонных к интер-нет-зависимости, преобладает умеренная интроверсия, среди обычных пользователей интернета респонденты с умеренной и значительной интроверсией распределены почти равномерно. Для них характер- ны погруженность в себя, трудность установления контактов, уравновешенность, склонность к самоанализу. Что касается экстравертов, то среди потенциальных ад-диктов были выявлены лишь умеренные экстраверты. Среди обычных пользователей Сети преобладают респонденты с умеренной экстраверсией. Выявлены также респонденты со значительной экстраверсией. Их отличают общительность, импульсивность, хорошая приспособляемость к среде, открытость в чувствах, ориентированность на внешний мир, непереносимость монотонности.

Среди респондентов обеих групп преобладают студенты со средним уровнем внушаемости. По мнению разработчика теста, данный уровень является оптимальным. Он характеризуется сбалансированностью негативных и позитивных проявлений, обеспечивает наиболее адаптивное поведение. Однако среди обычных пользователей Сети процентная доля студентов со средним уровнем внушаемости выше, чем среди студентов, склонных к интернет-зависимо-му поведению. Различие показателей внушаемости в обеих группах подтверждают и данные статистического анализа.

Доля студентов с высоким уровнем внушаемости среди чрезмерно увлеченных интернетом значительно выше, чем среди обычных пользователей Сети. «Внушаемые» не умеют сопоставлять факты и рассуждать, не имеют своего мнения. Постоянно переживают за поведение, испытывают тревогу, когда нужно сделать самостоятельный выбор, сомневаются в правильности действий.

Часть обычных пользователей Сети имеют низкий уровень внушаемости. Эти люди наименее восприимчивы к внушению, подражанию. Для них характерна повышенная критичность. Среди студентов, чрезмерно увлеченных интернетом, не обнаружено людей с низким уровнем внушаемости.

Бо́льшая часть чрезмерно увлеченных Интернетом студентов отличаются высоким либо слишком высоким уровнями мотивации избегания неудач, тогда как большинство студентов – обычных пользователей интернета характеризуются преобладанием высокого и среднего уровней. Люди с выраженной мотивацией избегания неудач испытывают страх перед несчастным случаем, боятся рисковать либо, наоборот, идут на заведомо чрезмерный риск, в котором неудача не будет расцениваться как угроза самооценке. Автор методики Т. Элерс подчеркивает, что в основе данного мотива лежат защитные механизмы личности. В подобном ключе уход в виртуальную реальность можно расценивать как проявление защитного механизма избегания неудач в реальном мире, поскольку интернет-пространство создает иллюзию безопасности и активной включенности в жизнь.

В ходе исследования выявлены статистически достоверные, значимые различия между группами студентов, склонных к ин-тернет-зависимости и являющихся обычными пользователями Сети, по таким показателям, как уровень самооценки и уровень внушаемости.

Заключение

Полученные эмпирические данные показали, что среди студентов явление ин-тернет-аддикции не имеет широкого распространения. Однако достаточно часто встречаются случаи чрезмерного использования Сети, что является предпосылкой формирования интернет-зависимости.

Студенты со склонностью к интернет-зависимому поведению по определенным личностным показателям отличаются от студентов, являющихся обычными пользователями Сети. Так, потенциальные аддик-ты характеризуются сниженным уровнем самооценки по сравнению с обычными студентами. У них могут чаще наблюдаться негативная оценка собственной жизни, ощущение пустоты, бесполезности, невос- требованности, разочарование в способностях. Это создает предпосылки для еще большего ухода от реального мира и погружения в мир виртуальный. Заниженная самооценка также проявляется в неуверенности, постоянных сомнениях в правильности собственных действий и решений. Такие проявления могут найти отражение в привязанности к сетевому общению, где пользователь находит ощущение определенности и подтверждение собственной правоты.

Отличительной особенностью лиц, склонных к интернет-зависимости, являет- ся повышенная внушаемость. Внушаемые люди более подвержены воздействиям извне. Они легко перенимают мысли, настроения и способы поведения других, у них снижена критичность к восприятию информации.

Представленные эмпирические данные свидетельствуют о необходимости профилактики интернет-зависимости среди студентов и школьников. Полученные результаты могут иметь практическое применение при разработке профилактических программ.

Список литературы Личностные особенности студентов, склонных к интернет-зависимому поведению

- Айвазова А. Е. Психологические аспекты зависимости. - СПб. : Речь, 2003. - 120 с.

- Белинская Е. П., Жичкина А. Е. Современные исследования виртуальной коммуникации: проблемы, гипотезы, результаты. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 165 с.

- Белякова Н. А. Особенности копинг-стратегий у студентов с предпосылками к формированию интернет-зависимости // Молодежь и медицинская наука : материалы II межвуз. науч.-практ. конф. молодых ученых. 20 ноября 2014 г / Тверская гос. мед. акад. ; ред. М. Н. Ка-линкин, И. А. Жмакин, Д. В. Килейников, И. Ю. Колесникова, Е. С. Михайлова . - Тверь : ТГМА, 2014. - С. 39-42.

- Войскунский А. Е. Альтернативная идентичность в социальных сетях // Вестник Московского университета. Серия 14 : Психология. - 2013. - № 1. - С. 66-83.

- Гаранина Ж. Г., Баляев С. И., Ионова М. С. Роль самоотношения в личностно-профессио-нальном саморазвитии студентов высшей школы // Образование и наука. - 2019. - Т. 21. -№ 1. - С. 82-96.

- Данилова В. Е. Проблема интернет-зависимости у студентов // Вестник научных конференций. - 2015. - № 3-5 (3). - С. 42-44.

- Джагарян К. А. Индивидуально-психологические особенности студентов техникума с интернет-зависимостью // Образовательные науки и психология. - 2015. - № 2 (34). - С. 110123.

- Дрепа М. И. Интернет-зависимость как объект научной рефлексии в современной психологии // Знание. Понимание. Умение. - 2009. - № 2. - С. 189-193.

- Дрепа М. И. Психологический портрет личности интернет-зависимого студента // Вестник Томского государственного педагогического университета. - 2009. - № 4. - С. 75-81.

- Егоров А. Ю. Нехимические аддикции // Аддиктология. - 2005. - № 1. - С. 65-77.

- Иванова А. М., Хода Л. Д. Особенности коммуникативных навыков и самооценки у студентов с интернет-зависимостью // Научные исследования и разработки молодых ученых. -2015. - № 5. - С. 89-92.

- Ионова М. С., Баляев С. И. Особенности социального интеллекта подростков, склонных к интернетзависимому поведению // Пензенский психологический вестник. - 2018. -№ 1 (10). - С. 55-70.

- Карабанов А. П., Шарковский Д. М. Современное состояние проблемы измерения интернет-зависимого поведения // Известия Иркутского государственного университета. - 2018. -Т. 26. - С. 53-62.

- Клаучек С. В. Разработка скринингового метода для выявления склонности к развитию индуцированных состояний // Психологический журнал. - 1997. - Т. 18. - № 2.- С. 123-129.

- Краснова С. В. Как справиться с компьютерной зависимостью. - М. : Эксмо, 2008. - 223 с.

- Кузнецова Ю. М., Чудова Н. В. Психология жителей Интернета. - М. : Издательство ЛКИ, 2011. - 224 с.

- Лоскутова В. А. Интернет-зависимость - патология XXI века? // Вопросы ментальной медицины и экологии. - 2000. - Т. VI. - № 1 - С. 11-13.

- Лэйни М. Непобедимый интроверт. - М. : Эксмо, 2003. - 384 с.

- Столяренко Л. Д. Основы психологии : Практикум. - Ростов н/Д : Феникс, 2001. - 703 с.

- Тарасова Т. В., ИоноваМ. С. Характеристика межличностных отношений студентов с интернет-зависимым поведением // Актуальные проблемы психологии личности и социального взаимодействия : сб. науч. ст. Гродненский государственный университет им. Я. Купалы ; науч. ред. А. В. Ракицкая, О. Г. Митрофанова. - 2018. - С. 251-258.

- Юнг К. Г. Психологические типы. - СПб. : Ювента, 2015. - 219 с.

- Янг К. Диагноз - Интернет-зависимость // МирИнтернет. - 2000. - № 2. - С. 24-29.

- Caplan S. Problematic Internet use and psychological well-being: Development of a theory-based cognitive-behavioral measurement instrument // Computers Human Behavior. - 2001. - Vol. 18. No 5. - P. 553-575.

- OrzackM. H. Computer Addiction: What is it? // Psychiatric Times. - 1999. - № 15 (8). - P. 34-38.

- Young K. S. Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder // Cyberpsychology & Behavior. - 1998. - Vol. 1, No 3. - P. 237-244.