Личные подсобные хозяйства сельского населения Татарстана в историко-экономическом контексте (2000-2010-е гг.)

Автор: Кайдаров Ильгизар Рашитович

Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary

Рубрика: История

Статья в выпуске: 4 (48), 2019 года.

Бесплатный доступ

Введение. В отечественной историографии многие десятилетия личные подсобные хозяйства рассматривали как некий рудимент несоциалистической формы хозяйствования в аграрном секторе страны. В соответствии с политическими установками партийных идеологов большей частью исследователей всячески подчеркивались бесперспективность личного подсобного хозяйства и неизбежность его скорого отмирания. И в начале XXI в. они остаются своеобразными «островками» малого предпринимательства в деревне и основной формой заработка общей массы сельских тружеников. Главной целью данного исследования является комплексный анализ современного состояния личных подсобных хозяйств сельского населения Татарстана в контексте определения основных социально-экономических индикаторов применительно к изучаемой территории; выявление важнейших параметров развития этой формы малого предпринимательства. Материалы и методы. Научное исследование основано на источниковых материалах различных государственных ведомств, в том числе Статистического управления Татарстана, газетно-журнальной периодике, а также на данных историко-экономической и социологической литературы. При написании статьи автор руководствовался принципами историзма, комплексности и объективности. В основу исследования положены методы исторической науки: проблемно-хронологический, сравнительно-исторический, системный и др. Результаты исследования. В ходе исследования были системно рассмотрены современное состояние и индикаторы развития личных подсобных хозяйств сельского населения Республики Татарстан, в частности их участие в структуре регионального валового дохода. Установлено, что основными отраслями хозяйственной деятельности крестьянских подворий являются овощеводство и продуктивное животноводство. Доказано, что усиление позиций крупных инвесторов на селе привело к свертыванию отдельных отраслей производства личных подсобных хозяйств и переходу их к потребительской норме хозяйствования. Обсуждение и заключение. Интенсивное развитие различных форм малого предпринимательства в постперестроечный период, в том числе личных подсобных хозяйств населения, усилило рыночную диверсификацию экономики аграрного сектора вообще и высокотоварных крестьянских подворий в частности. В период форсированного демонтажа колхозно-совхозной системы хозяйствования и формирования новых форм предпринимательства крестьянские подворья стали не только экономической основой существования сельского населения, но и формой самосохранения многих населенных пунктов.

Российское колхозное крестьянство, крестьянские подворья, личные подсобные хозяйства сельского населения, инвесторы, индикаторы хозяйственного роста, валовая продукция, овощеводство, животноводство, татарстан

Короткий адрес: https://sciup.org/147218377

IDR: 147218377 | УДК: 9(с146) | DOI: 10.15507/2078-9823.048.019.201904.385-393

Текст научной статьи Личные подсобные хозяйства сельского населения Татарстана в историко-экономическом контексте (2000-2010-е гг.)

В данной работе в историко-экономическом аспекте рассмотрены особенности эволюции личных подсобных хозяйств сельского населения Татарстана, проанализированы основные индикаторы их производственной деятельности. Территориаль- ные рамки исследования ограничиваются Татарстаном, хронологические - постсоветским периодом (1990–2010-е гг.). Этот временной срез интересен тем, что именно в данный период произошли структурная перестройка общественно-кооперативной (колхозной) системы хозяйствования, ры- ночная диверсификация производственных отношений в деревне, началось формирование многочисленного страта мелких хозяев - владельцев крестьянских подворий. В отдельных производственных структурах агропромышленного комплекса Татарстана (мясо-молочное животноводство, птицеводство, овощеводство) более активную роль начали играть самые малые формы предприятий – личные подсобные хозяйства сельского населения, которые в рамках заявленного региона получили довольно яркое выражение. Разнообразие хозяйственных форм организации крестьянских подворий и методов ведения предпринимательского бизнеса в аграрном секторе экономики Татарстана в 20002010-е гг. определило различия в мотивации при выборе сфер приложения труда для разных категорий сельского населения. При этом имелись довольно существенные различия в формах и размерах субъектов хозяйствования применительно к различным моделям организации малого сельскохозяйственного производства. Перспективы развития института крестьянских подворий, являвшихся рудиментом бывшего колхозного строя, в новых рыночных условиях напрямую зависели от системности, рациональности и последовательности государственной политики по развитию сельской территории и сохранению самобытной повседневности деревенского социума. Целенаправленное и последовательное формирование ответственности у регионального руководства за конечные результаты реформистских социально-экономических экспериментов в деревне не только создавало благоприятные условия для более глубокой интеграции крестьянских подворий в торгово-предпринимательские отношения, но и расширяло рыночную специализацию высокотоварных личных подсобных хозяйств как одной из перспективных для развития фермерства моделей. В связи с этим целью данной работы является научно-исследовательский анализ состояния и экономических перспектив крестьянских подворий в системе рыночных предпринимательских отношений Татарстана в контексте системного рассмотрения основных социально-экономических индикаторов, а также выявления статических и динамических параметров для моделирования их эволюционных форм хозяйствования.

Материалы и методы

В соответствии с региональными особенностями проблематики, объекта и предмета исследования в работе применяется совокупность методов, позволяющих корректно решить поставленные цель и задачи, обеспечить достоверность полученных результатов. Статья написана на основе междисциплинарного подхода, реализация которого обеспечивала разносторонний анализ его источниковых и историографических материалов. Для решения конкретных научно-методических задач использовался комплекс взаимодополняющих методов исторического анализа (проблемно-хронологический, сравнительно-исторический, системный, макроисторический и др.). Данные методы успешно апробированы в процессе изучения региональной специфики рыночной диверсификации крестьянских подворий в Татарстане.

Источниковую основу статьи составляют документы текущих архивов различных ведомств, материалы периодических изданий, а также историко-экономическая и социологическая литература. Данная статья опирается на широкий круг опубликованных научных трудов. Среди исследований, посвященных изучению личных подсобных хозяйств сельского населения России и Татарстана, следует отметить работы И. А. Зеленина [1], З. И. Калугина [2], К. В. Копача [3], А. В. Краснова [4], В. И. Кудряшова [5], В. В. Кузнецова [6], Е. Г. Лысенко [7], Л. Н. Мазур [8], Е. Нико- лаева [9], А.К. Пастухова [10], Л. В. Писаревой [11], Б. И. Пошкуса [12], В. Я. Узуна [13], В. Х. Улюкаева [14], В. В. Устюковой [15], С. Шарипова [16; 17], Г. И. Шмелева [18], З. Н. Шуклиной [19]. Систематизация и обобщение историографических материалов, разработанных этими и другими учеными, с информацией из местных документальных источников позволили автору статьи выявить общие и частные тенденции в социально-экономической конъюнктуре малого предпринимательства агропромышленного комплекса Татарстана и России и основные направления (отрасли) хозяйственного развития крестьянских подворий, системно раскрыть роль личных подсобных хозяйств в социокультурной жизни сельской территории республики в изучаемый период.

Обсуждение

Развитие личных подсобных хозяйств сельского населения представляет собой сложный исторический процесс, обусловленный общественными, экономическими и рыночными отношениями. Эта форма хозяйствования получила официальную институционализацию в первые годы сплошной коллективизации крестьянских хозяйств. Она возникла, когда в ходе сплошной коллективизации крестьяне почти полностью лишились земельных наделов, средств производства и тягловой силы, большей части продуктивного скота, в деревне установилась «слаженная» система внеэкономического принуждения колхозного крестьянства. Все сельские жители, которые не работали в промышленности или не служили в советских учреждениях, были обязаны трудиться в колхозах. Причем крестьянин, работая в колхозе почти бесплатно («за палочки»), не имел права претендовать на высокие доходы от общественного хозяйства, был вынужден в основном довольствоваться продукцией своего приусадебного хозяйства [1]. Кто уклонялся от труда или не вырабатывал законодательно установленную норму трудодней (примерно 200), подпадал под статьи административного или уголовного наказания. Иногда колхозники подвергались лишению земельного участка, выселению из дома. Дворовой земельный надел становился своеобразным инструментом внеэкономического контроля и принуждения колхозного крестьянства [8]. Правящая власть относилась к колхозникам как к людям второго сорта. Им не полагались ни пенсии, ни отпуска, они не имели паспортов и не могли покинуть деревню без разрешения властей. Развитие сельского хозяйства должно было основываться, по мнению руководства страны, не на усилении материальной заинтересованности колхозного крестьянства, а на ужесточении административного и налогового нажима на них. В результате вознаграждение за труд в колхозах носило символический характер, что вынуждало колхозников жить в основном за счет личного подсобного хозяйства, оно для них являлось важнейшей составляющей трудовой повседневности. По мнению В. П. Попова, чтобы прокормиться, крестьянин работал в собственном хозяйстве, чтобы не лишиться земли – в колхозе1.

Если советские руководители в экономических успехах личных подсобных хозяйств усматривали покушение на государственную собственность, то современные чиновники – на олигархические интересы крупных инвесторов, пришедших в деревню со своими эффективными менеджерами, отчасти и на интересы крупных производителей сельскохозяйственной продукции. В период сталинизма личные подсобные хозяйства были не только сильно урезаны в хозяйственном и земельном отношении, но и обложены непомерными налогами. Каждый крестьянский двор

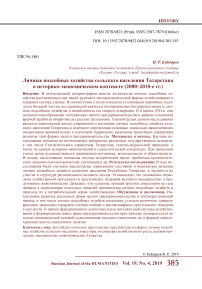

Таблица 1

Динамика производства животноводческой продукции в личных подсобных хозяйствах населения Республики Татарстан в 2012–2016 гг. *

Table 1

Dynamics of livestock production in private farms of the population of the Republic of Tatarstan in 2012–2016

|

Продукция / Product name |

2012 г. |

2013 г. |

2014 г. |

2015 г. |

2016 г. |

|

Молоко, т / Milk, tons |

701 752 |

645 069 |

604 027 |

581 524 |

569 360 |

|

Мясо скота и птицы на убой в живом весе, т / Meat of cattle and poultry for slaughter in live weight, tons |

140 250 |

137 738 |

132 540 |

130 000 |

128 583 |

|

Шерсть, т / Wool, tons |

1 059 |

975 |

866 |

804 |

772 |

|

Яйца, тыс. шт. / Eggs, thousand PCs. |

303 511 |

303 671 |

301 747 |

305 238 |

304 505 |

* Сельское хозяйство Республики Татарстан : статистический сборник. – Казань, 2017. – С. 277–280.

должен был платить налог на приусадебный участок, а также натуральный налог мясом, молоком, яйцом, шерстью и другой продукцией. В хрущевский период, хотя и был отменен натуральный налог и сделаны ряд экономических и общественно-правовых послаблений крестьянским подворьям, в конце 1950-х - начале 1960-х гг. фактически было проведено второе раскулачивание личных подсобных хозяйств путем принуждения их владельцев продавать продуктивный скот по твердым ценам государству. Порой доходило до абсурда: был введен налог и на каждое фруктовое дерево, независимо от того, давало оно урожай или нет. Лишь в брежневский период значительно ослабло внеэкономическое принуждение владельцев личных подсобных хозяйств, хотя основные индикаторы по площади приусадебных участков и поголовью продуктивного скота остались на уроне начала 1930-х гг.

В современный период также наблюдаются в российской чиновничьей среде попытки административно-фискального давления на личные подсобные хозяйства сельского населения, осуществляемого в угоду инвесторов-временщиков. Что, конечно, предпринимается под видом «благих намерений» – заботы об экологии сельских территорий, о здоровье селян, особенно подрастающего поколения.

Особенностями развития личных подсобных хозяйств сельского населения Татарстана являются их жизнеспособность, высокая маневренность и быстрая приспособляемость не только к меняющейся конъюнктуре рынка, но и к общественной обстановке. Эти рудименты сталинизма с появлением соответствующих экономических условий быстро перестроились на рыночный формат малого бизнеса, увеличив поголовье скота, птицы, отчасти и площади земельных участков. В 2000-е гг. в условиях интенсивного развития рыночных отношений личные подсобные хозяйства Татарстана, занимая до 5 % сельскохозяйственных угодий, производили более 50 % земледельческой и живот -новодческой продукции. В 2008 г. на долю крестьянских подворий приходилось 87,0 % картофеля, 72,3 % овощей, 44,3 % скота и птицы, 37,1 % молока, 28,9 % яиц [4].

Личные подсобные хозяйства населения - наибольшая часть сельских товаропроизводителей с не более 0,3 га земельного участка на один двор – к началу 2000-х гг. значительно укрепили позиции в аграрном секторе Татарстана, став крупны-

Таблица 2

Объем валовой продукции крестьянских подворий Татарстана в 2008–2013 гг., млн руб. *

Table 2

The volume of gross output of country farmsteads of Tatarstan in 2008–2013, in million rubles

|

Год / Year |

Объем валовой продукции / The volume of gross output |

Год / Year |

Объем валовой продукции / The volume of gross output |

|

2008 |

46 167,5 |

2011 |

66 100,0 |

|

2009 |

52 256,2 |

2012 |

72 738,5 |

|

2010 |

48 200,0 |

2013 |

78 869,4 |

* Ассоциация фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов Татарстана [Электронный ресурс]. – URL: http://tatfermer.far.ru/ (дата обращения: 12.12.2018).

ми производителями животноводческой и овощеводческой продукции. Из всей произведенной в Татарстане в 2000 г. продукции на их долю приходилось 39,5 %, в 2005 г. – 47,6 %, в 2006 г. – 46,5 %, в 2007 г. – 42,6 %, в 2008 г. - 39,4 %2. Благодаря личным подворьям сельское население удовлетворяло большую часть своих потребностей в картофеле, яйцах, овощах, молочных и мясных продуктах. Значительные объемы произведенной на крестьянском подворье продукции поступают и на рынок. Они вносят значительный вклад в обеспечение мясо-молочной и мясо-яичной продукцией не только населения Татарстана, но и прилегающих к нему субъектов Российской Федерации. Об объемах производимой хозяйствами населения республики животноводческой продукции свидетельствуют данные табл. 1.

Из анализа данных табл. 1 видно, что в развитии личных подсобных хозяйств наблюдалась определенная понижающаяся динамика. За эти годы производство молока сократилось на 19 %, мяса скота и птицы – на 8,3%, шерсти - на 27,1 %. Положительная динамика наблюдалась только в произ- водстве яиц: прирост составил 3,3 %. Этот спад объясняется снижением заготовительных цен на основную продукцию животноводства (молоко, мясо) и повышением цен на корма. Фактически это было санкционировано федеральными, отчасти и республиканскими властями, которые в угоду инвесторам-олигархам, пришедшим в село, начали новое наступление на личные подсобные хозяйства сельского населения.

Поступательное развитие личных подсобных хозяйств сельского населения в начале XXI в. в Татарстане сопровождалось ежегодным ростом объемов производимой продукции (табл. 2).

Спад производства продукции крестьянских подворий в 2010 г. объясняется как неблагополучным финансово-экономическим климатом в России, так и засухой, неурожаем сельскохозяйственных зерновых и кормовых культур. В подъеме производства сельскохозяйственной продукции, начавшемся с 2011 г., немалую роль сыграли как компенсационные мероприятия татарстанского правительства, так и новые сельскохозяйственные программы поддержки личных подсобных хозяйств сельского населения.

В то же время в связи с активным вхождением в село крупных инвесторов с их «эффективными» менеджерами началось постепенное снижение товарности личных подсобных хозяйств населения Татарстана. Активное вхождение инвесторов в село привело к значительному сокращению кормовых ресурсов мясо-молочного животноводства и птицеводства – самых прибыльных отраслей крестьянских подворий. Несмотря на количественный рост численности личных подсобных хозяйств, их значение как источника доходов начало постепенно уменьшаться.

Заключение

Таким образом, характерное для современного агропромышленного комплекса Татарстана достаточно успешное вхождение личных подсобных хозяйств сельского населения в рыночные отношения способствовало складыванию регионального института малого предпринимательства. Интенсивное развитие различных форм малого предпринимательства на сельской территории усилило также рыночную диверсификацию экономики аграрного сектора вообще и высокотоварных крестьянских подворий в частности. В период форсированного демонтажа колхозно-совхозной системы хозяйствования крестьянские подворья стали не только экономической основой существования селян в плане решения проблемы самозанятости и получения заработка, но и своеобразной формой поддержания постепенно разрушающегося деревнеобразующего ресурса сел и деревень Татарстана.

Данный процесс проходил в исторически сложившихся агломерационных зонах локализации сельских производственных ресурсов (развитая сеть личных подсобных хозяйств, значительный фонд сельскохозяйственных угодий, наличие крупных городов, потребителей животноводческой и растениеводческой продукции) и был связан с рядом хозяйственных и социальных факторов постперестроечного периода (расширение поголовья скота, отчасти и площадей приусадебных земель, диверсификация рыночных отношений и специализации отраслей сельского малого бизнеса, институционализация страта мелких предпринимателей). Кроме того, в рассматриваемый период формируется государственная концепция поддержки личных подсобных хозяйств сельского населения, определяется торгово-предпринимательская спецификация отношений участников локальных товарных рынков (ориентация на вывоз продуктов животноводства, птицеводства, овощеводства и садоводства), а также выделяются центры торговли и узловые элементы логистики товарного потока. Это в свою очередь создавало дополнительные возможности для производственной специализации личных подсобных хозяйств за счет повышения эффективной структуризации внутренней хозяйственной деятельности, а также для активизации процессов интеграции с экономическим пространством городов, заинтересованных в качественных и экологически чистых продуктах, производимых в крестьянских подворьях.

Отсутствие системообразующей государственной поддержки личных подсобных хозяйств и активное вхождение крупных инвесторов с их «эффективными» менеджерами в село в 2000-е гг. значительно усилили действия внеэкономических форм принуждения по отношению к крестьянским подворьям. Именно тогда в Татарстане была сделана ставка на крупные агрохолдинги как индустриальные производители молока и других продуктов животноводства. В результате в крупные сельскохозяйственные компании потекли бюджетные деньги, которые превратили их в крупнейших владельцев и арендаторов бывших колхозно-совхозных земель, что негативно сказалось на экономическом состоянии сельского населения, производительных ресурсах личных подсобных хозяйств и интересах сельского предпринимательства. Кроме того, в этот период достаточно отчетливо проявилась тенденция к превращению людских ресурсов личного подсобного хозяйства в наемную рабочую силу крупного агробизнеса. Поступательное развитие личного сектора сельской экономики вновь было прервано, произошел очередной передел в аграрном секторе Татарстана, наиболее сильному давлению подверглись крестьянское животноводство и овощеводство.

Список литературы Личные подсобные хозяйства сельского населения Татарстана в историко-экономическом контексте (2000-2010-е гг.)

- Зеленин И. А. Новое наступление на индивидуальное землепользование крестьянина-колхозника и хуторские хозяйства в конце 1930-х годов // Землевладение и землепользование в России (социально-правовые аспекты): материалы XXVIII сессии Симпозиума по аграрной истории Восточной Европы. - Калуга: КГПУ им. К. Э. Циолковского, 2003. - С. 341-349.

- Калугина З. И. Личное подсобное хозяйство в СССР: социальные регуляторы и результаты развития / отв. ред. Т. И. Заславская. - Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1991. - 238 с.

- Копач К. В. Личное подсобное хозяйство и его интеграция с общественным производством. - М.: Агропрогресс, 2000, - 280 с.

- Краснов А. В. Сельскохозяйственные рынки. - Казань: Фэн, 2010. - 332 с.

- Кудряшов В. И. Трудовая занятость и доходность в личных подсобных хозяйствах // Земельная и аграрная реформы России: проблемы и опыт. - М.: ВНИЭТУСХ РАСХН, 1998. - С. 278-290.

- Кузнецов В. В. Личные подсобные хозяйства населения в переходной экономике. - Ростов-н/Д: ВНИИЭ и Н, 1997. - С. 46-54.

- Лысенко Е. Г. Земельные отношения и развитие личных подсобных хозяйств. - Ростов-н/Д: Энциклопедия российских деревень, 1999. - С. 206-209.

- Мазур Л. Н. Приусадебное землепользование колхозников, работников совхозов и горожан в 1930-1980-е годы (по материалам Урала) // Землевладение и землепользование в России (социально-правовые аспекты): материалы XXVIII сессии Симпозиума по аграрной истории Восточной Европы. - Калуга: КГПУ им. К.Э. Циолковского, 2003. - С. 366-384.

- Николаев Е., Лукьянчиков А. Личное подсобное хозяйство и рынок // АПК: экономика, управление. - 1992. - № 11. - С. 94-95.

- Пастухов А. К., Журиков О. С. Личные подворья - основной источник доходов селян // Аграрная реформа. Экономика и право. - 2000. - Вып. 1. - С. 16-18.

- Писарева Л. Эффективность ЛПХ // АПК: экономика, управление. - 1990. - № 6. - С. 76-79.

- Пошкус Б. И. Место ЛПХ в сельской экономике // Аграрная реформа. Экономика и право. - 1999. - Вып. 2. - С. 2-4.

- Узун В. Я. Семейные формы колхозам не помеха // Аграрная реформа. Экономика и право. - 2000. - Вып. 2. - С. 6-7.

- Улюкаев В. Х. Сельское подворье в условиях реформы. - М.: Знание, 1992. - 32 с.

- Устюкова В. В. Личное подсобное хозяйство: правовой режим имущества. - М.: Наука, 1990. - 128 с.

- Шарипов С. Личные подсобные хозяйства - основа малого аграрного бизнеса и развития сельских территорий // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. - 2018. - № 3. - С. 29-34.

- Шарипов С. А., Назмеев К. Б. Социальное развитие села и кадры в условиях реформирования. - Казань: Таткнигоиздат., 1998. - 182 с.

- Шмелев Г. И. Личное подсобное хозяйство. - М.: Знание, 1985. - 64 с.

- Шуклина З. Н. Организационно-экономические основы развития личных подсобных хозяйств. - Брянск: ГСХА, 1997. - 108 с.