"Лицом к лицу...": к юбилею В. Г. Безрогова

Автор: Пичугина Виктория Константиновна

Журнал: Историко-педагогический журнал @history-education

Рубрика: Памятные даты истории образования и педагогики

Статья в выпуске: 3, 2019 года.

Бесплатный доступ

В.Г. Безрогов - автор и научный редактор монографий и учебных пособий, переводчик и составитель библиографических указателей, автор научных комментариев, обзоров и около трех сотен работ по истории педагогики и образования, научный руководитель и оппонент множества диссертационных исследований, член редколлегий нескольких научных журналов

ID: 140250218 Короткий адрес: https://sciup.org/140250218

Текст ред. заметки "Лицом к лицу...": к юбилею В. Г. Безрогова

«йИЦОМ К ЛИЦУ…»:К ЮБИЛЕЮ В. Г. БЕЗРОГОВА

Лицом к лицу

Лица не увидать.

Большое видится на расстоянье.

Когда кипит морская гладь, Корабль в плачевном состоянье.

Земля – корабль!

Но кто-то вдруг

За новой жизнью, новой славой В прямую гущу бурь и вьюг Ее направил величаво.

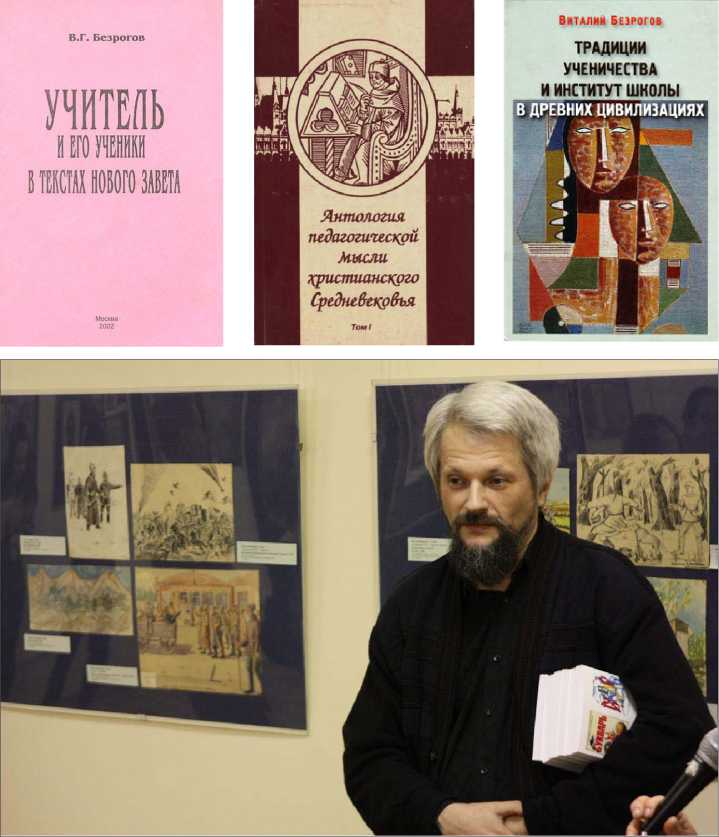

Читатель, знакомый с положением дел в современной науке, легко разглядит в вынесенном в эпиграф стихотворении С. А. Есенина образ историко-педагогического корабля, который «кто-то» и «вдруг» направил в «гущу бурь и вьюг». Затянувшееся пребывание в этой «гуще» не позволяет исследователям, борющимся за выживание истории педагогики как науки и учебной дисциплины, внимательно всмотреться и увидеть «лица» друг друга. Многие из них десятилетиями осуществляют исследовательский поиск и создают уникальные работы, которые еще предстоит оценить как «новую жизнь» и «новую славу» этой науки. Одним из них является Виталий Григорьевич Безрогов, с которым мы познакомились на одном из научных мероприятий тринадцать лет назад. Надеюсь, что срок нашего знакомства и совместной работы является должным количеством лет, чтобы увидеть «большое» и рассуждать о нем. Потому что «большое» – то есть его мировая значимость – с каждым годом продолжает увеличиваться. Широта знаний и оригинальность взглядов удивляют меня каждый раз, когда он является участником научной дискуссии или простого разговора на любую тему. Аккуратность работы с источниками и полное погружение в породивший их контекст, которые я наблюдаю при подготовке научных работ, каждый раз вызывают у меня «белую зависть». Можно очень долго перечислять то, чему я каждый раз обещаю себе научиться у этого замечательного ученого и человека.

Автор и научный редактор монографий и учебных пособий, переводчик и составитель библиографических указателей, автор научных комментариев, обзоров и около трех сотен работ по истории педагогики и образования, научный руководитель и оппонент множества диссертационных исследований, член редколлегий нескольких научных журналов – таков официальный профиль этого ученого. Среди научных направлений, разработку которых осуществил Виталий Григорьевич, отмечу следующие:

-

1. Методология историко-педагогического исследования (вопросы границ предмета истории педагогики; историко-педагогические источники и методы работы с ними; востребованность результатов историко-педагогических исследований; концептуальные подходы познания педагогического прошлого; эволюция педагогической науки и образовательных практик; исторические пути развития образования и педагогики и др.);

-

3. Западноевропейская и российская учебная литература (учебник и его история как предмет историко-педагогического исследования; история учебной литературы как научная дисциплина; учебник как историко-педагогический источник; история букварей, книг для чтения и школьных пособий; педагогическая семантика иллюстраций в учебных текстах; история дизайна учебной книги; история начального обучения чтению и письму; образы школы, учителя и ученика в учебных текстах; пособия Я. А. Коменского; детские книги К. Д. Ушинского; учебные книги русской эмиграции и др.);

-

4. История детства в России и за рубежом (автобиографические рассказы о детстве как историко-педагогический источник; педагогическое исследование через призму истории детства; педагогическое измерение воспоминаний о детстве; ребенок в истории культуры и истории образования; советское наследие и наследие детства; визуальные образы детства в истории педагогики; воспоминания о детстве и история коллективной памяти; язык и этничность в педагогике эмиграции и др.).

и образования (школа и внешкольное обучение в античной педагогической традиции; феномен менторского ученичества; интерсубъектные формы обучения и воспитания; возникновение и функционирование образовательных учреждений в первые столетия существования христианского мира; педагогика христианского обращения и др.);

Это далеко не полный перечень направлений. Формируя его, я постоянно удивлялась широте затрагиваемых им тем, оригинальности названий и содержания его работ разных лет. Чего только стоит случайно обнаруженная мною статья юбиляра «Домашний скот в социо-культурных представлениях древних ирландцев» (1988 г.), связанная с его кандидатской диссертацией… Одним словом, автору этой статьи-поздравления еще учиться и учиться у Виталия Григорьевича, умеющего научно удивлять.

P. S. «Море! Море!» – когда-то закричали греческие наемники, нанятые персидским царем Киром, утомленные военным походом и увидевшие долгожданную воду (^e^. A ^ a ^. I^.7.24). «Ученый! Учен ы й!» – хочется закр и чать,

Памятные даты истории образования и педагогики.... 13 занимаясь каким-то проектом, утомляясь чтением современных научных текстов и увидев фамилию юбиляра. С юбилеем, дорогой Ученый!!! Долгих лет, научных побед и свершений!!!

Главный редактор журнала по истории античной педагогической культуры «Hypothekai», доктор педагогических наук, ведущий научный сотрудник Лаборатории истории педагогики и образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО»

В. К. Пичугина

Редакционный совет «историко-педагогического журнала», коллектив сотрудников и издателей присоединяются к поздравлениям юбиляру!

Виталию Григорьевичу Безрогову, как уникальному, самобытному исследователю, даровано многое: широкий профессиональный диапазон и эрудиция; неповторимая поэзия научных текстов и индивидуально узнаваемый научный стиль; методологическая культура и способность к виртуозной интерпретации научного материала. Вместе с тем, результаты деятельности этого признанного и авторитетного в гуманитарном мире ученого (выпускника исторического факультета Московского государственного педагогического института им В. И. Ленина (1981), учителя истории в средней школе и методиста по работе с общественными музеями в Музее истории и реконструкции г. Москвы (до 1987), сотрудника лаборатории истории зарубежной педагогики Института Общей педагогики АПН СССР (с 1987 года); доктора педагогических наук (2004); члена- корреспондента Российской академии образования (2006) и главного научного сотрудника лаборатории истории педагогики и образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО»), в полной мере можно назвать научным творчеством. Доказательством тому являются его работы, наполненные смыслами, символикой, ценностным и бережным отношением к исследуемой реальности.

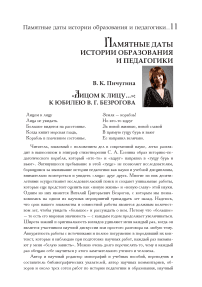

Среди основных публикаций В. Г. Безрогова:

– монографии по проблемам истор и и религиозного и неинституализирован-ного образования, в т. ч.: «Учитель и его ученики в текстах Нового Завета» (М., 2002); «Возникновение педагогической парадигмы христианства: первая христианская школа в Александрии» (М., 2003); «Становление образовательных традиций христианской школы в I–^ веках» (М., 2004); «Сравнительная педагогика: неинституализированные формы обучения в образовательных традициях стран Африки, Азии, Европы» (М., 2006); «Традиции ученичества и институт школы в древних цивилизациях» (М., 2008);

– пособия, ант о логии и хрестоматии, в том числе: «Антология педагогической мысли христианского Средневековья: в 2-х тт.» (М., 1994, в соавт.);

«Послушник и школяр, наставник и магистр. Средневековая педагогика в лицах и текстах» (М., 1996); «Царь Соломон и "литература премудрости"» (1997); «От глиняной таблички – к университету. Образовательные системы Востока и Запада в эпоху Древности и Средневековья» (М., 1998, 2-е изд.2003); «Кей-Кавус» (М., 2000); «Память детства. Западноевропейские воспоминания о детстве [от Античности по ^^III в.]: в 2-х тт.» (М., 2001); «Педагогическая антропология: феномен детства в воспоминаниях» (М., 2001); «Блаженный Августин» (М., 2002); «История образования и педагогической мысли в эпоху Древности, Средневековья и Возрождения» (М., 2004); «Городок в табакерке. Детство в России от Николая II до Бориса Ельцина (1890–1990): Антология текстов в 2-х ч.» (М., 2008); «Апостол Павел и другие ученики Христа» (М., 2008); «Возлюблю слово как ближнего: Учебный текст в позднюю Античность и раннее Средневековье» (М., 2017); «Антология педагогического наследия древней Греции и древнего Рима» (М., 2019, совместно с В. К. Пичугиной).

Под научной редакцией В. Г. Безрогова выпущен ряд сборников статей и коллективных монографий, в том числе: «Западноевропейская средневековая школа и педагогическая мысль: в 2-х ч.» (М., 1989, 1990); «Гуманистическая мысль, школа и педагогика эпохи позднего Средневековья и начала Нового Времени» (М., 1990); «Школа и педагогическая мысль Средних веков и начала Нового времени» (М., 1991); «Европейская педагогика от Античности до Нового времени: в 3-х ч.» (М., 1993, 1994); «Всемирный историко-педагогический процесс; концепции, модели, историография» (М., 1996); «История педагогики на пороге ^^I века: историография, методология, теория: в 2-х ч.» (М., 2001); «Парадигмальный подход к изучению историко-педагогического процесса» (М., 2005); «Педагогический идеал «нового человека» в истории образования» (М., 2008); «Какорея. Из истории детства в России и других странах» (М., 2008); «Ребенок ^^III–^^ столетий в мире слов: история российского букваря, книги для чтения и учебной хрестоматии» (М., 2009); «И спросила кроха… Образ ребенка и семьи в педагогике постсоветской России: учебники по словесности для начальной школы 1985–2006 гг.» (М., 2010); «Ребенок в истории и культуре» (2010), «Пора читать: буквари и книги для чтения в предреволюционной России, 1900–1917 гг.» (М., 2010); «Букварь – это молот: Учебники для начальной школы на заре советской власти, 1917–1932 гг.» (М., 2011); «На фоне Пушкина воспитанное детство: педагогика визуального в учебнике и на картине» (М., 2011); «Конструируя детское: филология, история, антропология» (М., 2011); «Малолетние подданные большой империи: Филипп Арьес и история детства в России (^^III – начало ^^ века)» (М., 2012); «Картинки в моем букваре: педагогическая семантика иллюстраций в учебнике для начальной школы» (М., 2013); «Учебники детства. Из истории школьной книги ^II–^^I веков» (М., 2013); «Западноевропейская и российская учебная литература ^^I – начала ^^ вв.: конфессиональный аспект» (М., 2013); «Учитель и ученик: становление ин-

терсубъектных отношений в истории педагогики Востока и Запада» (М., 2013); «Гуляй там, где все. История советского детства: опыт и перспективы исследования» (М., 2014); «В России надо жить по книге: начальное обучение чтению и письму (становление учебной книги в ^^I–^I^ вв.)» (М., 2015); «Мы все в заботе пос- тоянной..: концепция заботы о себе в истории педагогики и культуры» в 3 ч. (М., 2015–2017); «Школьные пособия раннего Нового времени: от Часослова к Or^isse^sualiumpictus» (М., 2017) и др.

Желаем здоровья, творческого долголетия, оптимизма и энергии!