Лидеры общественного мнения в процессах консолидации гражданского общества и публичного управления

Автор: Захаров В.М., Шмигирилова Л.Н., Качурова Е.В., Сапрыка В.А.

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 4, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье утверждается, что представители общественности в рамках функционирования общественной палаты призваны консолидировать гражданское общество, могут более эффективно выстраивать связи населения с органами власти по сравнению с официальными институтами. Особое внимание авторы уделяют созданию положительного цифрового контента, который позволит максимально консолидировать гражданское общество, показывают необходимость реальных мер информационной поддержки общественного сектора Белгородской обл. и инициатив лидеров общественного мнения. В работе представлены некоторые результаты социологических исследований, проведенных в регионе и направленных на оценку готовности граждан к участию в деятельности общественного сектора и взаимодействию с лидерами общественного мнения.

Публичное управление, лидеры общественного мнения, доверие к органам власти, консолидация гражданского общества, социально значимые проекты, белгородская область

Короткий адрес: https://sciup.org/170200518

IDR: 170200518 | DOI: 10.31171/vlast.v31i4.9717

Текст научной статьи Лидеры общественного мнения в процессах консолидации гражданского общества и публичного управления

Общественные палаты как социальные институты федерального, регионального и местного значения созданы для взаимодействия граждан с органами государственной власти и местного самоуправления. Имея добровольный статус участия, представители общественности в рамках функционирования общественной палаты призваны консолидировать гражданское общество, тем более что «сегодня наблюдается формирование общественного мнения, в основе которого лежит не реализованный… выбор каждого отдель- ного гражданина, а специально созданный и грамотно внедряемый информационный поток» [Рыгина 2017: 127]. И здесь особая роль принадлежит лидерам общественного мнения, которые могут более эффективно выстраивать связи населения с органами власти по сравнению с официальными институтами.

Лидер общественного мнения, согласно А.С. Ваторопину и М.С. Семиной, – это «авторитетная персона, мнение которого оказывает существенное влияние на мнения других индивидов или социальных групп» [Ваторопин, Семина 2014: 25]. При этом лидеры мнения в современном обществе могут оказывать воздействие в любой сфере. Так, с развитием блогосферы взгляды лидеров общественного мнения поддерживаются в социальных сетях и приобретают характер «сетевости». Фактически уводя сегменты целевой аудитории, в т.ч. их внимание и доверие, в цифровое пространство, они формируют новые каналы коммуникации.

В научном пространстве изучение роли и участия лидеров общественного мнения в единении гражданского общества представлено в работах отечественных и зарубежных ученых-исследователей. Например, исследованием лидеров общественного мнения в широком смысле занимались такие ученые, как С.С. Бодрунова, Н.В. Дергунова, М.Ю. Завгородняя, Б.З. Докторов, М.А. Плотникова, П. Лазарсфельд, Б. Берельсон, X. Годе, В.Р. Нойман, Л. Гуггенхайм и др. [Бодрунова 2021; Дергунова, Завгородняя 2014; Докторов 2006; Плотникова 2021; Lazarsfeld, Berelson, Gaudet 1944; Neuman, Guggenheim 2011].

С развитием сетевого пространства коммуникаций увеличивается интерес исследователей к данному сектору взаимодействия аудитории и общественных лидеров. Так, Д.А. Юров исследует влияние лидера общественного мнения в интернет-коммуникации XXI в., показывает, как аудитория позитивно и негативно реагирует на провокации лидеров общественного мнения. Автор полагает, что лидеры интернет-коммуникации могут воздействовать на общественное мнение по-разному, в зависимости от мировоззрения самого лидера общественного мнения и его посыла в блоге [Юров 2022: 49].

Исследования медийных лидеров, лидеров в цифровом пространстве, их влияние на молодежь описаны И.В. Домасевич, Л.Б. Зубановой, Е.В. Лазуткиной, Х.С. Боговой, Е.В. Бродовской, А.Ю. Домбровской, Д.Н. Карзубовым и др. [Домасевич 2013; Зубанова 2009; Лазуткина 2016; Богова 2021; Бродовская, Домбровская, Карзубов 2020].

Последние «зафиксировали увеличение гражданской активности представителей поколений “миллениалов” и “Z”, составляющих ядро российской интернет-аудитории: каждый третий молодой россиянин имеет опыт объединения усилий с другими для реализации гражданских инициатив; каждый четвертый – хотел бы включиться в совместные действия с другими гражданами». Существенное влияние на формирование установок гражданского активизма оказывают социальные медиа, на основе которых «происходит развитие гражданских инфраструктур (платформ, лидеров мнений, партнерских сетей, комьюнити, интернет-культур и т.д.), выполняющих функции рекрутинга, артикулирования и агрегирования интересов, мобилизации ресурсов» [Бродовская, Домбровская, Карзубов 2020: 24].

Роль влияния лидеров общественного мнения на политические взгляды населения представлены в научных трудах Е.В. Бродовской, В.А. Лифановой, В.А. Кораевой, С.В. Рябцева, П.Е. Кириллова, Е.Г. Крыловой, Д. Ливена, А.В. Соловьева, Е.В. Рыгиной и др. [Бродовская, Лифанова 2021; Кораева, Рябцев, Кириллов 2021; Крылова 2022; Ливен, Соловьев 2020; Рыгина 2017].

Так, Е.В. Рыгина выделяет несколько характеристик лидеров общественного мнения и подчеркивает, что их влияние «на уровне местного самоуправления гораздо выше, чем на уровне региона и страны, в связи с целым рядом специфических тенденций и характеристик местной политической жизни. …в городских и сельских поселениях повседневная жизнь субъектов политики круглосуточно является публичной, поскольку в рабочее и свободное время должностные лица всегда на виду у населения» [Рыгина 2017: 127].

Согласимся с мнением М.А. Плотниковой, что «формирование общественного мнения на сегодня важно, поскольку ни один социальный проект на муниципальной территории не проходит без общественного обсуждения социально-территориальной общностью. И помочь в этом прерогатива местных Общественных палат» [Плотникова 2021: 57].

Лидерам общественного мнения отводится особое место в формировании доверия органам власти в настоящее время. В Белгородском регионе, по нашему мнению, необходима максимальная консолидация гражданского общества для противостояния современным геополитическим и цивилизационным вызовам. Проведение специальной военной операции, постоянное напряжение на границе, разрушения и жертвы не только максимально затрудняют обычную работу общественных структур, но и дают возможность сплотиться нашему обществу. Работа волонтеров, Союза поддержки матерей и жен военнослужащих, обычных жителей Белгородской обл. по поддержке военнослужащих и членов их семей, беженцев и нуждающихся позволяет отметить огромную солидарность нашего областного сообщества.

Большую роль в процессе играет общественный сектор Белгородской обл. Тем не менее последние социологические исследования показывают, что доверие общественным структурам у населения недостаточно велико. Так, общероссийский индекс доверия составляет 25% (Индекс ВЦИОМ), а региональный – 33,9% (лаборатория развития гражданского общества НИУ БелГУ)1. При этом Общественная палата Белгородской области показывает средний уровень эффективности, согласно рейтингу региональных общественных палат2.

Обратимся к результатам социологического исследования, которое показывает, насколько граждане готовы к участию в деятельности общественного сектора. Так, исследование, проведенное лабораторией развития гражданского общества НИУ БелГУ (2022 г.), показало, что «участие в деятельности общественных объединений является важным фактором вовлечения граждан в социально значимую деятельность, развития “гражданского чувства” и приобретения навыков коммуникации за пределами “приватных” кругов общения». Однако систематическое участие в различных институциональных группах и локальных инициативах характерно для меньшинства россиян.

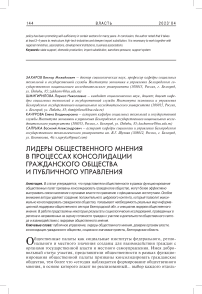

На региональном уровне это подтверждают и данные опроса. Так, лишь 10,7% респондентов отметили факт своего участия в каких-либо общественных объединениях (союзах, советах, комиссиях, клубах и пр.), действующих на территории Белгородской обл. (см. рис. 1). Отрицательный ответ дали 88,8% респондентов. Если же учесть тот факт, что активное участие в деятельности объединений принимают далеко не все формальные участники, то реальная картина институционализированного гражданского участия выглядит еще более скудной. Низкая вовлеченность граждан в общественные объединения, в свою очередь, снижает потенциал самоорганизации граждан в целом.

Рисунок 1. Участие респондентов в каких-либо общественных объединениях, %

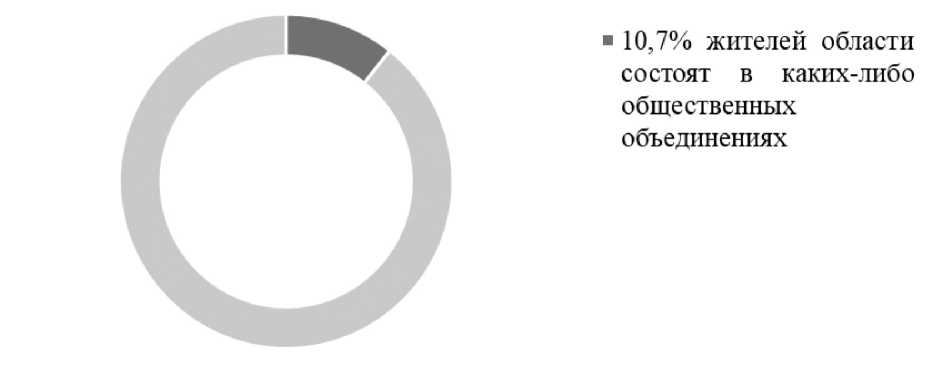

Бросается в глаза возрастной дисбаланс среди участников общественных объединений (см. рис. 2). Если среди респондентов старше 60 лет в общественных объединениях, клубах, советах и пр. состоит каждый пятый (20,5%), а среди тех, кому 46–60 лет, – каждый десятый (9,8%), то в более молодых группах ситуация принципиально иная: в группе респондентов 30–35 лет доля формальных активистов составляет 6,2%, в группе 18–29-летних – 5,3%.

Рисунок 2. Возрастной дисбаланс участников общественных объединений

О действии административного фактора в привлечении жителей области к деятельности общественных объединений говорит более высокая доля их участников среди военнослужащих (18%) и работников бюджетных организаций (16%)1.

На наш взгляд, для повышения доверия необходима активизация работы палаты с лидерами общественного мнения. Мотивация участия лидеров общественного мнения должна заключаться не только в выражении собственной позиции или стремлении получить реальные рычаги влияния на общество, но и в привлечении их к реализации социально значимых проектов и дальнейшем оформлении общественных организаций.

Практика показывает, что реализация общественным сектором социально значимых проектов (при помощи грантов фонда Президента и региональной субсидии) привлекает не только население, но и лидеров общественного мнения, которые готовы реализовывать общественные инициативы при соответствующей поддержке. Наполнение информационного пространства позитивным опытом реализации социально значимых проектов является одной из задач публичного управления.

Но нужно остановиться и на проблемах: ситуация с распространением дезинформации, фейковых новостей, а иногда и реальные социально-психологические операции в поле цифровых сетевых взаимодействий заставляют искать новые методы информационной политики и развития массовых коммуникаций. Мы отмечаем, что в социальных сетях появляются сообщества, которые дублируют официальные и наполняют контент негативными новостями, которые потом выдаются за основную информационную повестку нашего региона. В цифровом пространстве видна попытка сформировать негативные образы региональной власти, общественных институтов и России в целом.

Перед нами сейчас стоит непростая задача – не только противодействовать данным мероприятиям, но и создавать положительный цифровой контент, который позволит максимально консолидировать гражданское общество. В условиях глобальной трансформации системы восприятия населения необходимы реальные меры информационной поддержки как общественного сектора Белгородской обл., так и инициатив лидеров общественного мнения. Необходимо перестроить каналы трансляции соответствующих месседжей. Это ставит перед ними задачу выстраивания прямой аффилиации с потенциально дружественными лидерами общественного мнения внутри сетевого сообщества, создания сети общественников-блогеров, адаптации контента к популярным форматам и переноса части ресурсов, в т.ч. их аудитории, на новые площадки.

Активное продвижение положительного имиджа институтов гражданского общества в средствах массовой информации и более значительная финансовая поддержка гражданских инициатив позволят власти и населению противодействовать информационной агрессии и обеспечивать своевременное заполнение информационного вакуума.

Таким образом, предлагаются следующие рекомендации:

– активизировать работу с общественными организациями, которые реализуют социально значимые проекты на территории области;

– создать базу данных потенциально дружественных сетевых сообществ на региональном и муниципальном уровнях, которые могут транслировать положительную повестку или опровержение фейковых новостей;

– обучить руководителей общественных организаций и лидеров общественного мнения работе в цифровом пространстве и социально-сетевому взаимодействию, а также технологиям публичного управления;

– привлечь активную молодежь к продвижению социально значимых проектов, поддерживать инициативу молодых лидеров в информационно-коммуникативном пространстве области;

– активизировать работу с общественными палатами и лидерами территорий для привлечения их к процессам публичного управления.

Список литературы Лидеры общественного мнения в процессах консолидации гражданского общества и публичного управления

- Богова Х.С. 2021. Новые онлайн-коммуникации: новые лидеры общественного мнения и их влияние. — Наука и образование: сохраняя прошлое, создаем будущее: сборник статей XXXIII Международной научно-практической конференции. Пенза: Наука и Просвещение. С. 175-178.

- Бодрунова С.С. 2021. Теория инфлюенсинга: от лидеров мнений к точкам кристаллизации общественного мнения. - Социодиггер. Т. 2. № 5(10). С. 30-35.

- Бродовская Е.В., Домбровская А.Ю., Карзубов Д.Н. 2020. Цифровые сообщества гражданских и политических активистов в России: интегрированность, управление и мобилизационный потенциал. - Вестник Московского государственного областного университета. № 4. С. 3-27.

- Бродовская Е.В., Лифанова В.А. 2021. Политические интернет-мемы как инструмент формирования общественного мнения о политических лидерах и политических партиях (на примере пенсионной реформы в России). -Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. № 1. С. 3-14.

- Ваторопин А.С., Семина М.С. 2014. Управление формированием имиджа губернатора как лидера общественного мнения. - Вопросы управления. № 6. С. 24-27.

- Дергунова Н.В., Завгородняя М.Ю. 2014. Теории Пола Лазарсфельда вне «власти времени». - Власть. № 8. С. 123-126.

- Докторов Б.З. 2006. Отцы-основатели: история изучения общественного мнения. М.: ЦСП. 488 с.

- Домасевич И.В. 2013. Формирование лидеров общественного мнения в вузовской среде. - Весщ БДПУ. Серыя 2. Псторыя. Фiласофiя. Палгталоия. Сацыялопя. Эканомжа. Культуралопя. № 3(77). С. 11-15.

- Зубанова Л.Б. 2009. Действительность в суждениях медийных лидеров мнений. - Социологические исследования. № 10. C. 109-119.

- Кораева В.А., Рябцев С.В., Кириллов П.Е. 2021. Формирование политических взглядов у молодежи посредством влияния новых лидеров общественного мнения. - Modern Science. № 3-1. С. 409-413.

- Крылова Е.Г. 2022. Влияние интервью с политическими лидерами на формирование общественного мнения. - Вопросы национальных и федеративных отношений. Т. 12. № 3(84). С. 929-936.

- Лазуткина Е.В. 2016. Лидеры мнений в информационном пространстве бло-госферы Рунета. - Вестник НГУ. Сер. История, филология. № 6. С. 51-59.

- Ливен Д., Соловьев А.В. 2020. Политическому лидеру необходимо тщательно управлять общественным мнением... - Россия в глобальной политике. Т. 18. № 1(101). С. 48-58.

- Плотникова М.А. 2021. Роль института Общественной палаты в формировании общественного мнения на муниципальной территории. - Социология. № 6. С. 56-63.

- Рыгина Е.В. 2017. Лидеры общественного мнения в политических процессах местного самоуправления. - Вестник Поволжского института управления. Т. 17. № 6. С. 124-130.

- Юров Д.А. 2022. Лидеры общественного мнения как явление интернет-коммуникации XXI века. - Дискурс современных массмедиа в перспективе теории, социальной практики и образования: сборник трудов международной научно-практической конференции. Белгород: ООО «Космос». С. 49-54.

- Lazarsfeld P., Berelson B., Gaudet H. 1944. The People's Choice. How the Voter Makes up His Mind in a Presidential Campaign. N.Y.: Columbia University Press. 384 p.

- Neuman W.R., Guggenheim L. 2011. The Evolution of Media Effects Theory: A Six-Stage Model of Cumulative Research. - Communication Theory. Vol. 21. Is. 2. P. 169-196.