Лихенометрия археологических памятников в бассейне реки Юстыт (Юго-Восточный Алтай)

Автор: Быков Н.И., Слюсаренко И.Ю.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XV, 2009 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521523

IDR: 14521523

Текст статьи Лихенометрия археологических памятников в бассейне реки Юстыт (Юго-Восточный Алтай)

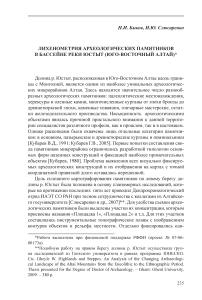

Ввиду отсутствия четко датированных поверхностей невозможно было полученные значения использовать для абсолютного датирования археологических памятников, поскольку это могло приводить к значительной ошибке. Вместе с тем, как показали исследования, максимальные диаметры лишайников уменьшаются по мере уменьшения возраста памятника, что создает благоприятные условия для ранжирования археологических памятников по возрасту, то есть их относительного датирования (рис. 1).

Подобное относительное датирование памятников позволяет решить ряд исследовательских вопросов. В первую очередь это касается определения хронологической принадлежности некоторых объектов, особенно тех, для которых внешние конструктивные особенности не проливают свет на их возраст. Например, на основании лихенометрических исследований выявлено, что многорядные геометрические выкладки (объект №77 Площадки №1 и объект №69 Площадки №9) синхронны херексурам. Курганы на платформе (объекты №22 и №24 Площадки №1), соответствующие монгун-тайгинской культуре эпохи поздней бронзы-предскифско-го времени [Варенов и др., 2004, с. 211] и выкладки, условно названные нами «веслами» (объекты №№19, 20, 46-48 и 132 Площадки №1 и объекты №№ 39, 40, 54, 70 Площадки №9) [Кубарев, 1980, с. 89], сооружены ранее курганов пазырыкской культуры, но позже херексуров. Для ряда курганов, установление культурной принадлежности которых по внешним признакам вызывает затруднение, с помощью лихенометрического датирования определяется место в ранжированном ряду, что дает основания предполагать их возраст. Так, например, курганы №№29 и 31 Площадки №1 могут

Рис. 1. Относительное лихенометрическое датирование археологических памятников на Площадке № 1 в долине р. Юстыт (Юго-Восточный Алтай).

быть отнесены к гунно-сарматскому или самому началу тюркского времени, а курган №18 Площадки №2, по-видимому, к тюркскому времени.

Другой пример необходимости и полезности относительного датирования археологических объектов – ранжирование по возрасту однокультурных объектов. Такое датирование позволяет разнести по времени могильники или курганы внутри могильника. Так могильные цепочки пазырыкских курганов №2–9 и №34–36 Площадки №3 сооружены практически в одно и то же время, в отличие от цепочки курганов №58–59, принадлежащих этой же культуре, но созданных позже. Схожая картина отмечается и на Площадке №4, где цепочка пазырыкских курганов №№143–155 имеет общий возраст несколько больший, чем цепочка №№22–30. Подобным же образом разнесены по возрасту оградки типа «жилищ» на Площадке №6. Здесь группа объектов №№17–25 и №№46,47,49 близки по возрасту, а объекты №№8–10 сооружены позже. Установление возраста отдельных объектов в комплексе сооружений, например в могильной цепочке, позволяет определить общие принципы возведения объектов в тех или иных культурах. Так, например, выявлено, что пазырыкские цепочки в долине р. Юстыт формировались с юга. В частности это демонстрируют цепочки курганов №№8–10 Площадки №2, цепочки №№2–9, 34–36, 58–59 Площадки №3, а также цепочка №143–155 Площадки №4. Тюркские же оградки №№48–50 на Площадке №3 наоборот сооружены с севера на юг.

Однако установление относительного возраста сталкивается с рядом трудностей. Часто это связано с более поздним нарушением каменного материала объекта (ограбление, разбор насыпи для строительства). В этом случае возможно определение даты последнего нарушения насыпи, что также имеет значение для археологических исследований. Вторая труд- ность возникает вследствие ошибок при измерении диаметра лишайников. Связано это с тем, что на определенном этапе освоения лишайниками каменного материала, происходит их срастание. В этом случае определение возраста с помощью данной методики невозможно. Поэтому применяется другая, которая учитывает проективное покрытие лишайников разной «конкурентной силы» (Давыдов, Быков, 2009). Однако последняя методика более трудоемкая, требующая больших лихенологических знаний. В настоящее время данная работа выполняется по исследуемой территории. Вместе с тем, следует отметить, что для условий долины Юсты-та вполне приемлема и первая методика, в отличие, например, от долины р. Большой Яломан.

Наконец третья трудность лихенометрического датирования связана с неодинаковыми локальными экологическими условиями для лишайников. Например, вызывает сомнение возраст оградок типа «жилищ», в литературе относимых к эпохе поздней бронзы [Савинов, Рева, 1993], а в нашем хроностратиграфическом ряду занявших место после тюркских оградок. Вероятно, занижение возраста в данном случае связано с тем, что каменный материал здесь находится практически на уровне поверхности почвы. Подобная ситуация наблюдается также на поминальных кольцах в комплексах пазырыкских могильников: поминальники часто демонстрируют возраст намного меньше, чем курганы. Например, на Площадке №3 курганы могильной цепочки №№34–36 имеют средний диаметр лишайников 51 мм, а соответствующие им поминальные кольца №37–44 лишь 30 мм, что меньше, чем у некоторых тюркских оградок – №48–50 (39,7 мм).

От решения проблемы указанной выше и установления скорости роста лишайников зависит в целом успешность использования лихенометрии в археологии. В связи с этим в бассейне реки Юстыт и в пределах других модельных участков заложены полигоны, на которых ежегодно фиксируется прирост лишайников. Однако решение последней задачи, вероятно, потребует длительного времени, поскольку ежегодный прирост лишайников на исследуемой территории по предварительным оценкам составляет менее десятой миллиметра в год.