Лимнологические исследования в юго-восточной части Самарской Луки. Особенности развития бактериопланктона

Автор: Уманская М.В.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Биология и экология

Статья в выпуске: 2 т.4, 2002 года.

Бесплатный доступ

Исследованы количественные и структурные характеристики бактериопланктона озер юго-восточной части НП "Самарская лука". Представлены результаты, характеризующие сезонную динамику и размерную структуру бактериопланктона пойменных водоемов, а также водоемов надпойменной террасы и Жигулевской возвышенности.

Короткий адрес: https://sciup.org/148197702

IDR: 148197702 | УДК: 576.8

Текст научной статьи Лимнологические исследования в юго-восточной части Самарской Луки. Особенности развития бактериопланктона

Институт экологии Волжского бассейна РАН, г. Тольятти

Исследованы количественные и структурные характеристики бактериопланктона озер юго-восточной части НП "Самарская лука". Представлены результаты, характеризующие сезонную динамику и размерную структуру бактериопланктона пойменных водоемов, а также водоемов надпойменной террасы и Жигулевской возвышенности.

Микроорганизмам принадлежит важная роль в функционировании экосистем водоемов, поддержании стабильности состава и самоочищении водной среды. Они принимают участие в процессах сбалансированного разложения и продуцирования органического вещества и кругооборота биогенных элементов. Микроорганизмы играют основную роль в процессах минерализации органического вещества как естественного, так и антропогенного происхождения [1-3]. Поэтому для всесторонней оценки состояния водоемов необходима возможно более подробная характеристика бактериального сообщества. Наряду с общей численностью и биомассой, особенности функционирования бактериопланктона в значительной мере характеризует его морфологическая и размерная структура, которая определяется как таксономическим составом, так и физиологическим состоянием микроорганизмов [1, 4-6].

В 1999 году в рамках комплексной экспедиции ИЭВБ РАН было проведено микробиологическое исследование шести водоемов юго-восточной части НП "Самарская Лука": озера Большое Шелехметское (Шелехметский ландшафт пойм Волги [7]), Клюквенное, Оп-кан, Лизинка (Рождественский ландшафт надпойменных террас Волги [7]), Подгорское и пруд Верхний (Винновский ландшафт карсту-ющихся возвышенностей [7]). Целью данной работы являлось исследование количественных и структурных особенностей развития и функционирования бактериопланктона в экосистемах озер различного типа.

Пробы воды на микробиологические показатели отбирали в течение вегетационного сезона 1999 г. с интервалами в 20-30 дней в зависимости от возможности взятия проб и смены биологических явлений в этих водоемах. В пруду Верхнем, озерах Лизинка и Опкан пробы отбирали только в поверхностном слое воды, т.к. их глубина в течение почти всего периода наблюдений не превышала 1 м. В озерах Б. Шелехметском, Клюквенном и Подгорском пробы отбирали в поверхностном и придонном слоях воды. Учет общего числа бактерий проводился на мембранных фильтрах СЫНПОР №8 с окраской эритрозином [8]. Дифференцировано подсчитывались кокки со средним диаметром 0,35 и 0,70 мкм; палочки со средними размерами 0,35 x 1,00 и 0,7 x 2,00 мкм и нитевидные формы, длина которых превышала 10 мкм. Биомассу бактерий рассчитывали по [9] и выражали в углероде. Для статистической обработки полученных данных был использован стандартный пакет Statistica for Windows.

Все исследованные водоемы являются мелководными и, кроме пойменного озера Б. Шелехметское, не имеют поверхностного стока. В работах [10-14] описано их ландшафтное положение, гидрохимический режим и некоторые гидрологические и гидробиологические особенности. Вода всех изученных водоемов пресная, мягкая до умеренно-жесткой, преимущественно гидрокарбонатно-кальциевая [11]. В таблице 1 представлены некоторые показатели химического состава воды исследованных водоемов. По совокуп-

Таблица 1. Гидрологические и гидрохимические показатели исследованных водоемов

|

Показатели |

оз. Б. Ше-лехметское |

оз. Клюквенное |

оз. Ли-зинка |

оз. Оп-кан* |

оз. Подгорское |

Пруд Верхний |

|||

|

0 м |

у дна |

0 м |

у дна |

0 м |

у дна |

||||

|

Глубина, м |

3,97 |

1,18 |

0,61 |

0,59 |

2,28 |

1,07 |

|||

|

Прозрачность,м |

1,06 |

0,48 |

до дна |

до дна |

0,61 |

0,66 |

|||

|

Общая минерализация, мг/л |

342 |

370 |

115 |

111 |

142 |

148 |

336 |

376 |

386 |

|

Общая жесткость, мг-экв./л |

4,10 |

4,40 |

1,23 |

1,11 |

1,40 |

1,43 |

3,84 |

4,24 |

3,76 |

|

PH |

7,78 |

7,69 |

8,20 |

7,55 |

6,65 |

7,45 |

8,75 |

8,05 |

7,90 |

|

Содержание кислорода, % |

124 |

80 |

128 |

95 |

59 |

112 |

153 |

77 |

95 |

|

БПК 5 , мг/л |

4,85 |

5,08 |

10,19 |

10,84 |

8,63 |

3,88 |

10,23 |

13,93 |

4,68 |

|

Цветность, град |

66 |

60 |

123 |

206 |

344 |

176 |

64 |

84 |

50 |

Примечание: * - пересыхающее озеро, данные относятся к периоду апрель ě август. В таблице представлены средние данные за весь период наблюдений (апрель ě ноябрь 1999 г.).

ности гидрохимических показателей их мож- маломинерализованной водой с высокой но разделить на две группы: 1) озера с мягкой цветностью (все террасные озера) и 2) водо-

Таблица 2. Некоторые микробиологические показатели исследованных водоемов

|

Показатели |

оз. Б. Ше-лехметское |

оз. Клюквенное |

оз. Ли-зинка |

оз. Оп-кан* |

оз. Подгорское |

Пруд Верхний |

|||

|

0 м |

у дна |

0 м |

у дна |

0 м |

у дна |

||||

|

Общая численность бактерий, млн. кл./мл |

4,64 |

4,84 |

12,05 |

14,97 |

11,50 |

7,10 |

5,04 |

7,76 |

3,61 |

|

Общая биомасса бактерий, мкг С/л |

41,1 |

41,8 |

98,1 |

144,9 |

97,4 |

112 |

49,2 |

69,2 |

42,3 |

|

Средний объем 3 клеток, мкм |

0,118 |

0,115 |

0,108 |

0,129 |

0,113 |

0,21 |

0,13 |

0,119 |

0,156 |

|

Численность, % общей |

|||||||||

|

Мелких клеток |

82,7 |

86,4 |

77,6 |

78,0 |

75,1 |

28,4 |

67,9 |

73,0 |

48,5 |

|

Крупных клеток |

12,9 |

9,6 |

22,3 |

18,9 |

23,1 |

71,6 |

26,0 |

23,5 |

49,0 |

|

Агрегатов |

4,3 |

4,0 |

0,1 |

3,2 |

1,8 |

0,0 |

6,1 |

3,4 |

2,6 |

|

Биомасса, % общей |

|||||||||

|

Мелких клеток |

55,2 |

58,1 |

53,1 |

45,0 |

59,1 |

24,0 |

41,9 |

42,4 |

37,9 |

|

Крупных клеток |

25,1 |

24,1 |

46,8 |

40,3 |

35,2 |

76,0 |

42,7 |

37,9 |

53,4 |

|

Агрегатов |

19,8 |

17,5 |

0,1 |

14,7 |

5,7 |

0,0 |

15,5 |

19,8 |

8,8 |

Примечание: * - пересыхающее озеро, данные относятся к периоду апрель ě август. В таблице представлены средние данные за весь период наблюдений (апрель ě ноябрь 1999 г.).

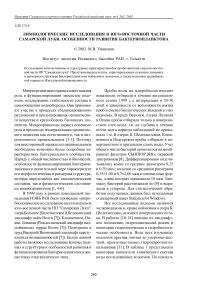

А Б оз. Б.Шелехметское

пр. Верхний

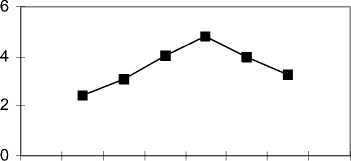

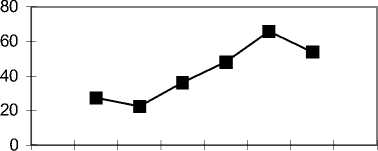

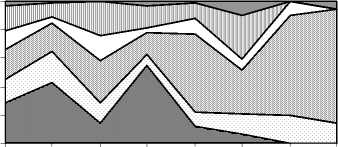

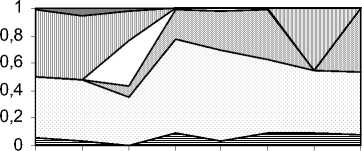

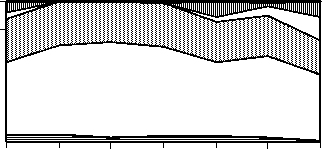

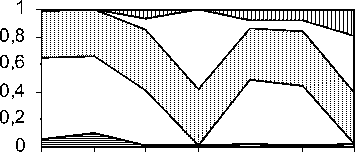

Рис.1. Колебания общей численности (А) и биомассы (Б) бактерий в исследованных водоемах. Сплошная линия - поверхностный слой воды, пунктирная линия - придонный слой воды. Общая численность бактерий выражена в млн. кл./мл; общая биомасса - в мкг С/л

емы с умеренно-жесткой среднеминерализованной водой с более низкой цветностью (водоемы карстующейся возвышенности и пойменное оз. Большое Шелехметское).

Общая численность бактерий (ОЧБ) в исследованных водоемах колебалась от 1 до 31 млн. кл./мл. В среднем в озерах Б. Шелех-метском, Подгорском и пруду Верхнем она составляла 5,21 ± 2,07 млн. кл./мл, а в остальных ‒ 12,00 ± 5,50 млн. кл./мл, причем численность бактерий в придонном слое воды была выше, чем в поверхностном (табл.2). В течение периода наблюдений в исследованных водоемах общая численность бактерий претерпевала сложные изменения, но при этом ее абсолютный максимум был зарегистрирован во всех водоемах в августе-сентябре (рис.1).

В течение всего периода наблюдений численности бактерий в поверхностном и придонном горизонтах оз. Б. Шелехметское были близки (разница между ними в среднем равна 4%). В поверхностном слое воды озера наибольшая численность бактерий отмечалась в августе, наименьшая ‒ в июне. Численности бактерий ранней весной и поздней осенью были практически равны друг другу. Колебания численности в придонном слое воды но сили нерегулярный характер, однако, весной и в начале лета численность бактерий была почти в 2 раза ниже, чем в конце лета и осенью (рис.1).

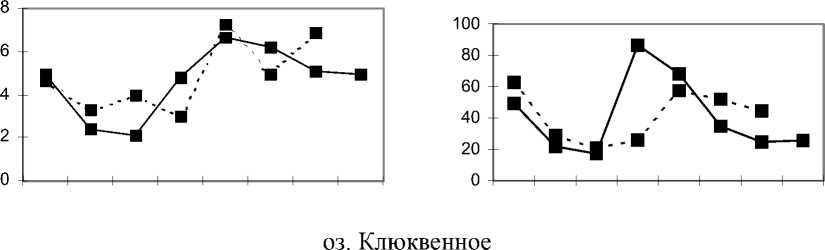

В поверхностном слое воды всех террасных озер было отмечено два максимума развития бактерий ‒ в мае-июне и в августе-сентябре. Абсолютные минимумы численности бактерий были зарегистрированы в апреле. Максимальные плотности бактериальных клеток в придонном слое воды оз. Клюквенного отмечались в апреле и в августе, причем абсолютные максимумы развития бактерий в поверхностном и придонном слоях совпадали по времени. В среднем численность бактерий в придонном слое воды была на 24 % выше, чем в поверхностном (рис.1).

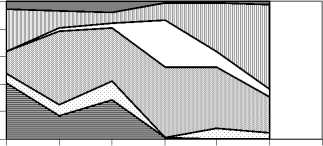

В поверхностном слое воды оз. Подгорского наибольшая численность бактерий была отмечена в сентябре, затем она значительно уменьшалась, хотя и оставалась выше, чем весной. Небольшой промежуточный подъем был также зарегистрирован в июне. Изменения численности бактерий в придонном слое воды имели похожий характер, но максимальная численность наблюдалась в августе. В среднем численность бактерий в придонном слое воды была на 54 % выше, чем в поверхностном. Абсолютный минимум численности бактерий во всей толще воды был зарегистрирован в мае (рис.1). В пруду Верхнем общая численность бактерий была несколько ниже, чем в других озерах, и в течение периода наблюдений был отмечен единственный максимум численности в августе (рис.1).

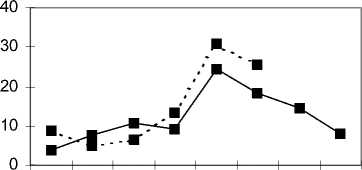

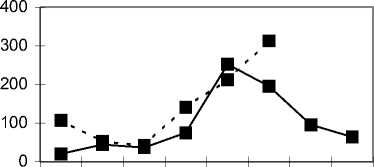

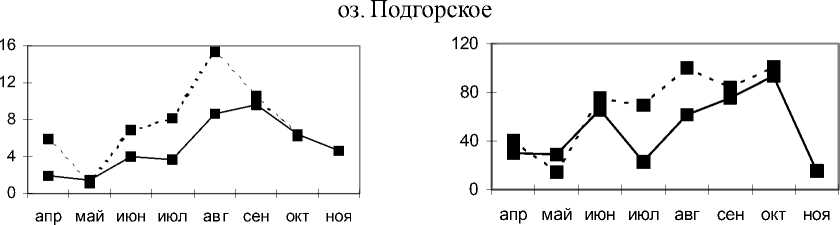

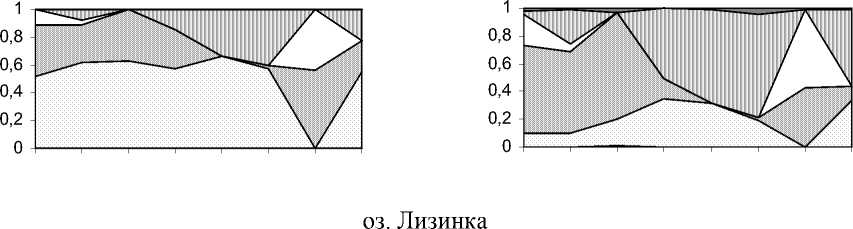

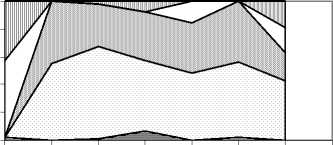

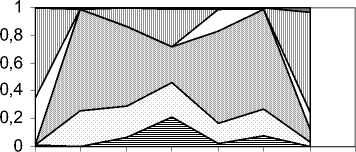

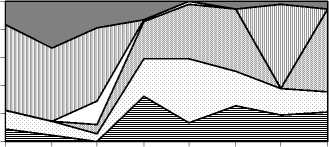

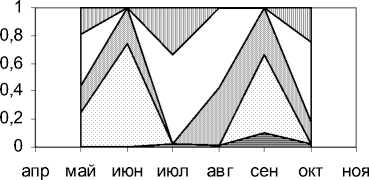

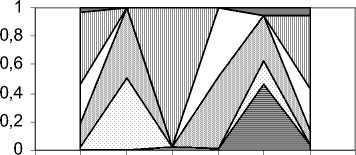

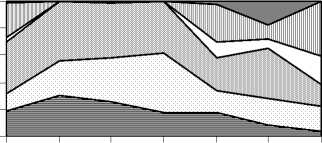

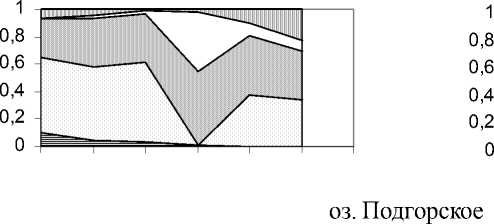

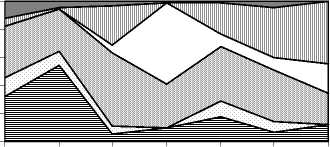

Бактериопланктон всех изученных водоемов был представлен в основном свободноплавающими одиночными клетками различных размеров и формы. Бактериальные агрегаты в исследованных водоемах представляли собой скопления вокруг живых и разрушающихся клеток водорослей, пленочные скопления неправильной формы и микроколонии. Численность агрегированного планктона не превышала 15% общей численности бактерий (рис.2, 3), но его доля в общей биомассе была несколько выше (до 21%), так как клетки в бактериальных агрегатах были, в среднем, несколько крупнее свободных.

В Б. Шелехметском озере были зарегистрированы различные виды агрегированного бактериопланктона: скопления вокруг живых и разрушающихся клеток водорослей, пленочные скопления неправильной формы и микроколонии, в том числе Lampropedia sp (в придонном слое воды). В оз. Подгорском агрегированный бактериопланктон был обнаружен во всех наблюдениях и, как правило, представлял собой бактериальные скопления вокруг живых и разрушающихся клеток водорослей. Наибольшее количество агрегированного планктона в придонном слое воды было отмечено в апреле ‒ июне, в это же время у поверхности его численность была невелика, но увеличивалась к июлю и далее была практически постоянной. В пруду Верхнем агрегированный планктон не обнаруживался до июля, позднее он был представлен,

А оз. Б.Шелехметское

Б

1 0,8 0,6 0,4 0,2

1 0,8 0,6 0,4 0,2

оз. Клюквенное

0,8

0,6

0,4

0,2

оз. Подгорское

1 0,8 0,6 0,4 0,2

пр. Верхний

апр май июн июл авг сен окт ноя

Рис.2. Численность (А) и б анктона поверхностного слоя воды исследов нности и биомассы:

1- агрегированный бактериопланктон, 2 ě мелкие кокки, 3 ě мелкие палочки, 4 ě крупные кокки, 5 ě крупные палочки, 6 ě нити

А

Б

оз. Б.Шелехметское

1 0,8 0,6 0,4 0,2

1 0,8 0,6 0,4 0,2

оз. Клюквенное

1 0,8 0,6 0,4 0,2

апр май июн июл авг сен окт

апр май июн июл авг сен окт

Рис.3. Численность (А) и биомасса (Б) различных групп бактериопланктона придонного слоя воды исследованных водоемов в долях от общей численности и биомассы.

Условные обозначения как на рис.2

в основном, микроколониями Lampropedia sp ., а осенью отмечалось появление пленочных скоплений неправильной формы. В террасных озерах бактериальные скопления практически отсутствовали; в незначительном количестве они были обнаружены летом в оз. Лизинка и весной в придонном слое воды оз. Клюквенного.

Во всех исследованных водоемах мелкие кокки и палочки вносили основной вклад в общую численность бактериопланктона (табл.2, рис.2, 3), причем в некоторых случаях он достигал 95-100% ОЧБ. Развитие крупноклеточных форм было неодинаковым в разных водоемах. Крупные клетки преобладали в оз. Опкан (до 100% ОЧБ в августе) и пруду Верхнем (до 98,2% ОЧБ в июле). В остальных водоемах численность крупных клеток была намного ниже (табл.2) и в отдельные даты они практически полностью отсутствовали (например, в ноябре в Б. Шелехметском и Подгорском озерах).

Практически в течение всего периода наблюдений крупные кокки присутствовали в озере Опкан (до 68,4% ОЧБ) и пруду Верхнем (до 64,4% ОЧБ). В оз. Б.Шелехметском в поверхностном слое воды крупные кокки в небольшом количестве (5,1-12,8%ОЧБ) также регистрировались в течение всего сезона (кроме ноября), а в придонном слое ‒ только в конце лета и осенью (4,3-16,0%ОЧБ). В остальных водоемах крупные кокки регистрировались только в отдельные периоды сезона наблюдений, причем колебания их численности на поверхности и у дна не совпадали (рис.2, 3).

Крупные палочки в различном количестве присутствовали во всех водоемах практически в течение всего периода наблюдения. Наименьшей их доля была в Б.Шелех-метском озере, а наибольшей - в Подгорском (рис. 2). Нитевидные формы клеток в озерах Подгорском (0,01-5,4% ОЧБ), Б. Шелехметс-ком (0,01-1,48% ОЧБ), Клюквенном (0,020,34% ОЧБ), Лизинке (0,01-0,12% ОЧБ) присутствовали в течение всего сезона наблюдений. В пруду нити были обнаружены только весной и осенью (0,16-0,52% ОЧБ), а в оз. Опкан их не было вообще.

По размерной структуре бактериопланктона в целом, пруд Верхний и оз. Опкан сильно отличаются от других водоемов большим вкладом крупных кокков и палочек в общую численность (табл.2). Структура бактериопланктона о стальных водо емов сходна, однако в озерах Б. Шелехметское и Лизинка доля крупных палочек ниже, чем в озерах Клюквенное и Подгорское. Эти различия, возможно, связаны с большим развитием фитопланктона [10, 13] в последних двух водоемах.

Хотя индивидуальные размеры бактериальных клеток во всех водоемах были одинаковы, из-за различного соотношения между крупными и мелкими клетками средневзвешенный объем клеток разных водоемов имел значительные отличия (табл.2). В табл.3 представлена динамика изменения средневзвешенного объема бактериальных клеток (мкм3) в исследованных водоемах.

Большинство бактерий, входящих в состав бактериопланктона, вариабельны по размеру и, как правило, их линейные размеры уменьшаются в условиях интенсивного деления [4]. Как показано выше, в летний период, при максимальной скорости размножения бактерий, средний объем клеток в большинстве исследованных водоемов минимален. Поэтому можно было ожидать отрицательной корреляции между абсолютными величинами численности и средним размером клеток бактериопланктона. Однако в целом для всех изученных водоемов корреляции между средневзвешенным объемом бактериальных клеток и общей численностью бактерий не наблюдалось (г = - 0,09). В то же время в оз. Подгорское и Лизинка с увеличением общей численности средневзвешенный объем бактериальных клеток снижался (г = - 0,50 и - 0,58, соответственно), а в оз. Клюквенное, напротив, отмечалась небольшая положительная корреляция между этими показателями (г = + 0,10). При этом необходимо отметить, что корреляция между объемом и численностью бактериальных клеток была практически одинаковой в поверхностном (г = - 0,56) и придонном (г = - 0,61) слоях воды оз. Подгорское, В оз. Клюквенное в поверхностном слое воды наблюдалась положительная корреляция между объемом и численностью бактериальных клеток (г = + 0,68), тогда как в придонном слое была отмечена слабая отрицательная корреляция (г = - 0,13). Отсутствие корреляции в целом может объясняться различным составом бактериопланктона в исследованных водоемах и, как следствие, различием средних объемов клеток в них, а также влиянием на численность бактерий, помимо скорости их размножения, других факторов, например, выедания. Значительная положительная корреляция между численностью и средним объемом клеток оз. Клюквенное, по-видимому, связана с развитием в период максимальной общей численности крупноклеточных форм, доля которых мала в остальное время.

Таблица 3. Динамика изменения средневзвешенного объема бактериальных клеток (мкм3) в исследованных водоемах

|

оз. Б. Шелехметское |

оз. Клюквенное |

оз. Лизинка |

оз. Подгорское |

пр. Верхний |

|

|

весна |

0,138 |

0,113 |

0,128 |

0,190 |

0,149 |

|

лето |

0,129 |

0,103 |

0,121 |

0,124 |

0,117 |

|

осень |

0,088 |

0,125 |

0,134 |

0,133 |

0,219 |

Сезонная динамика биомассы бактериопланктона в озерах зависела как от колебаний общей численности, так и от соотношения форм и размеров клеток, поэтому она проявляла относительно мало сходства с динамикой общей численности (рис.1). Средняя биомасса наиболее велика в озерах надпойменной террасы и минимальна в оз. Б. Шелехметское (табл.2).

В озерах Клюквенном и Опкане динамика биомассы во всей толще воды почти полностью совпадала с динамикой общей численности бактериопланктона. В поверхностном слое воды оз. Б. Шелехметское изменения биомассы также были похожи на колебания численности (максимальная величина биомассы зарегистрирована в августе, а минимальная ‒ в мае), но были более четко выражены. Общая биомасса бактериопланктона осенью была ниже, чем ранней весной. В придонном слое воды этого озера колебания биомассы происходили практически независимо от колебаний численности. Наибольшая биомасса отмечалась в апреле, второй (меньший) максимум ‒ в августе-сентябре (при более высокой общей численности), а абсолютный минимум биомассы был зарегистрирован в июне (рис.1).

В озерах Лизинка, Подгорское и пруду Верхнем динамика биомассы проявляла относительно мало сходства с динамикой общей численности. В оз. Лизинка общая биомасса практически монотонно возрастала с апреля по октябрь. В поверхностном слое воды оз. Подгорского обнаружено два четко выраженных пика биомассы, причем только первый из них ‒ в июне ‒ совпадает с меньшим максимумом численности бактериопланктона. В придонном слое воды этого озера также был зарегистрирован июньский максимум биомассы; после спада в июле величина общей биомассы стабилизировалась на высоком уровне (рис.1). В пруду Верхнем (рис.1, 2) в июне, несмотря на увеличение общей численности бактерий, общая биомасса уменьшилась (за счет увеличения доли мелких клеток) и далее она увеличивалась почти до конца сезона наблюдений.

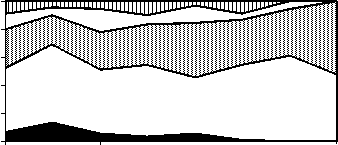

Доля разных морфологических и размерных групп бактерий в общей биомассе была различной (табл.2, рис.2, 3). Во всех водоемах основной вклад в общую биомассу (26,398,1% ОБ) вносили мелкие и крупные палочки. Их средесезонная биомасса составляла 47-60% общей в водоемах Б. Шелехметс-ком, Подгорском, Опкане и Верхнем, и 6569% ‒ в Лизинке и Клюквенном. Биомасса мелких и крупных кокков в исследованных водоемах изменялась в широких пределах от 0 до 60% ОБ. В среднем их вклад в общую биомассу составлял 22-25% в оз. Подгорском, Клювенном и Лизинке, 27-29% - в оз. Б. Шелехметском и пруду Верхнем; и 46% в Опкане.

Несмотря на малую численность, вклад нитей в общую биомассу бактериопланктона водоемов был довольно значителен, за исключением оз. Опкан, где они полностью отсутствовали в течение всего периода наблюдений. В отдельных пробах (весной во всей толще воды оз. Подгорского (5-34% ОБ), в сентябре в пруду (5,5%) и в придонном слое воды оз. Б. Шелехметского (17,4%) биомасса нитей была сравнима или даже превышала биомассу кокков. Среднесезонная биомасса нитевидных клеток была минимальной в Лизинке (1,2%), а наибольшей (11,9%) - в поверхностном слое воды оз. Подгорское.

Была проведена оценка сходства и различия исследованных водоемов по количественным показателям бактериопланктона с использованием кластерного анализа. Озеро Опкан, пересохшее к началу осени, в анализе не учитывали из-за недостаточного количества данных. В качестве исходных использовали ежемесячные данные об общей численности и биомассе бактерий в различных водоемах.

Мерой сходства характера изменения численности бактериопланктона в исследованных водоемах служил коэффициент корреляции между соответствующими временными рядами данных. При этом было выделено 3 кластера: 1 ‒ оз. Б. Шелехметское и пруд Верхний; 2 ‒ озера Клюквенное и Подгорское; 3 ‒ оз. Лизинка. В первый кластер вошли водоемы с относительно низким содержанием растворенного органического вещества (по БПК5) и умеренным развитием фитопланктона, во второй ‒ озера с высоким содержанием растворенного органического вещества (по БПК5) и интенсивным летним "цветением" воды. Оз. Лизинка, водоем с сильно гумифицированной водой, высоким содержанием растворенного органического вещества (по БПК5), и слабым развитием фитопланктона, наиболее сильно отличается по динамике развития бактериопланктона от остальных водоемов. Аналогичные результаты были получены при анализе динамики биомассы бактерий.

При использовании в качестве меры различия эвклидова расстояния, которое, наряду с динамикой изменения показателя отражает различие его среднегодовых величин, водоемы объединялись в 2 кластера. В первый из них вошли озера Клюквенное и Ли-зинка с высокой численностью и биомассой бактериопланктона, во второй ‒ Б. Шелехмет-ское озеро, Подгорское и пруд Верхний, характеризующиеся средней и низкой степенью развития бактериопланктона. Водоемы, входящие в эти два кластера, резко различаются по уровню минерализации воды и цветности (см. табл.1).

Таким образом, основываясь на результатах кластерного анализа, можно считать, что среднегодовая численность бактериопланктона в исследованных водоемах в значительной степени определяется особенностями состава воды, а характер изменений численности в течение сезона отражает, по-видимому, динамику содержания легкоразла-гаемого органического вещества и уровня развития фитопланктона. Выход следующих статей данной серии, посвященных особенностям содержания биогенных элементов и характеристикам развития сообществ других планктонных организмов, позволит сделать дальнейшие выводы о характере связи развития бактериопланктона с другими биотическими и абиотическими факторами и его роли в функционировании экосистем исследованных водоемов юго-восточной части Самарской Луки.

Автор выражает искреннюю благодарность В.Н. Паутовой за полезные замечания по содержанию рукописи.