Лингвокультурная напряженность как атрибутивное свойство социолингвистического пространства многоязычного региона

Автор: Шовгенин Александр Николаевич

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics

Рубрика: Эколингвистические исследования языка региона

Статья в выпуске: 2 (14), 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье определены источники и сущность феномена лингвокультурной напряженности, неизменно возникающей при коммуникативном взаимодействии в социолингвистическом пространстве жителей современного многоязычного региона. Охарактеризована специфика использования ими в институциональном общении разностатусных языков.

Лингвокультурная напряженность, интеграция мигрантов, ассимиляция, социолингвистическое пространство, многоязычный регион

Короткий адрес: https://sciup.org/14969554

IDR: 14969554 | УДК: 8127

Текст научной статьи Лингвокультурная напряженность как атрибутивное свойство социолингвистического пространства многоязычного региона

Современный многоязычный регион представляет собой сложный феномен, изучая который исследователь решает ряд лингвистических, культурологических, социологических задач с учетом роли миграции в жизни принимающего общества.

Интеграция мигрантов в новое и чужое для них окружение является общественной задачей, которая встает снова и снова в каждой конкретной принимающей стране, отличающейся от любой другой своим политическим и социальным «само собой разумеющимся». В силу различных причин сотни тысяч людей ежегодно покидают родину и вынуждены устраивать свою жизнь в новых общественных, культурных и политических условиях, не освобождаясь при этом от привычного социального и культурного опыта. Процесс адаптации занимает длительное время, он осложняется сравнительно низким материальным статусом мигрантов, который становится очевидным при их переселении в страну с более сильной экономикой. Кроме того, привычный образ жизни мигрантов претерпевает значительные, не всегда им понят- ные, изменения, что создает социальные проблемы и психическое напряжение, в конечном итоге усугубляя социальную незащищенность переселенцев.

Часто эти люди сталкиваются с недоверием, предубеждениями, отсутствием проявлений доброй воли и слепым эгоизмом. Однако интеграция не является сугубо личной проблемой мигрантов, а приобретает общественный характер и требует совместных усилий всех непосредственно и опосредованно задействованных в этом процессе лиц.

Термин «интеграция» многозначен. Наиболее часто он используется при обсуждении вопросов культуры, а в политических дискуссиях становится символом борьбы с иммиграцией и иммигрантами. Возможной реакцией на неоднозначность этого термина может быть исключение его из научного оборота, как предлагает В.-Д. Буков (W.-D. Bukow) [3, S. 107]. Однако, на наш взгляд, более целесообразным представляется определить этот термин так, чтобы можно было применить его в социолингвистической исследовательской практике. Р. Мюнх (R. Münch) в своем исследовании экономических, политических и социологических интеграционных теорий убедительно показал, что еще ни одна теория не дала исчерпывающего объяснения всем аспектам интеграции и поэтому для решения конкрет- ных исследовательских задач следует прибегать к специфическим теоретическим подходам [6, S. 103].

Если исходить из предложенного Д. Локвудом (D. Lockwood) разграничения системной и социальной интеграции [5, S. 128], то при характеристике интеграции мигрантов следует говорить о социальной интеграции, которая касается конфликтных отношений актантов (отдельных индивидов и групп) друг с другом, а также с общественными институтами и обществом в целом.

Конкретизация и дифференциация процессов социальной интеграции предложена в концепции Х. Эссера (H. Esser) и основывается на разграничении четырех ее форм, а именно культурности, локальности, интеракции и идентификации [4, S. 8–10]. Под культурностью понимается обретение индивидами когнитивной способности к участию в социальной жизни. Локальность предполагает структурную интеграцию в форме социального позиционирования в важнейших сферах общества, в первую очередь сюда относятся занятость и жилье. Интеракцией характеризуются социальные контакты, включение в социальные сети, а также участие в публичной деятельности. В случае идентификации речь идет о субъективной локализации индивидов внутри общества. При этом возникает взаимовлияние разных измерений интеграции. Например, необходимо обладать определенным уровнем культурности для удачной интеграции на рынке труда и в социальных сетях.

Р. Парк (R. Park) и Чикагская школа социологии представляли интеграцию мигрантов как закономерный, затрагивающий жизнь нескольких поколений процесс, на последней ступени которого исчезает любая отчужденность. Для характеристики этой ступени используется метафора плавильного котла (melting pot), в котором смешиваются различные культуры мигрантов, образуя нечто новое и гомогенное. Однако, по мнению Р. Парка, процесс приспособления переживают не только мигранты – все принимающее их общество изменяется вместе с ними. Процесс взаимного уподобления исследователь называет ассимиляцией [7, p. 104]. В рассмотренной выше концепции Х. Эссера ассимиляция понимается как односторонний процесс приспособления мигран- тов к принимающему обществу; при этом осуществляется самими мигрантами, хотя открытость принимающего общества является условием ее успеха. Важнейшую цель интеграции Х. Эссер видит в исчезновении противопоставления групп [4, S. 19].

Социальная интеграция всегда предполагает продуктивную языковую коммуникацию, которая является настолько естественной составляющей общественного процесса, что ее фактор зачастую игнорируется в нелингвистических исследованиях. Однако лингвистический компонент приобретает особую значимость при осмыслении сущности современного многоязычного региона, поскольку мигранты на новом месте проживания погружаются в сложившуюся систему социальных институтов принимающего общества, функционирование которых обеспечивается единым государственным языком. Именно он делает границы между социальными институтами или, если рассматривать с лингвистической точки зрения, между тематическими областями коммуникативной практики, незаметными, абсолютно проницаемыми для представителей языкового большинства. В наших предыдущих работах показано, что коммуникация между конкретными индивидами всегда осуществляется в рамках определенного социального института (см., например: [2]). Это становится особенно очевидным, когда общение происходит между коренным жителем и мигрантом, не владеющим (или владеющим в недостаточной мере) языком принимающего общества. Отсутствие возможности пользоваться этим языком ограничивает коммуникативную активность мигранта семейным кругом или диаспорой.

Доказательством особого коммуникативного статуса ближайшего круга общения в иммигрантской среде могут служить результаты анализа русскоязычной прессы Германии, представляющей собой особый вариант институционализированной письменной речи [1]. Зафиксированные в ней заимствования из немецкого языка можно распределить на группы по институциональному принципу. При этом заимствований, характеризующих сферы жизни, относительно обособленные от общества языкового большинства, к которым относится, прежде всего, семья, не зафиксировано, хотя в газетах эта тема представлена достаточно широко.

Функционирование множества языков в рамках социального пространства, поддерживаемого одним языком, недоступным для некоторой части индивидов, составляющих это пространство, неизбежно ведет к формированию лингвокультурной напряженности, под которой понимается невозможность преодоления коммуникативного барьера. При этом лингвокультурная напряженность является следствием недостаточной языковой и коммуникативной компетенции.

Как показывают проведенные нами в земле Северный Рейн – Вестфалия (Германия) опросы экспертов, занятых в области интеграции мигрантов (представителей муниципального и регионального управления, сотрудников благотворительных организаций, учреждений дошкольного и школьного образования, участников гражданских иммигрантских инициатив), лингвокультурная напряженность усугубляется существенными различиями в восприятии социальных процессов со стороны принимающих и интегрирующихся. Уровень такой напряженности максимален среди взрослых и минимален среди детей, но возрастает по мере увеличения культурно-языковой роли родителей в их социализации. Это не значит, что изначально дети не имеют языковых и коммуникативных проблем. Многие из них сохраняют потребность в языковой педагогичес- кой поддержке в течение всего времени обучения в школе, по окончании которой стараются сразу устроиться на неквалифицированную работу.

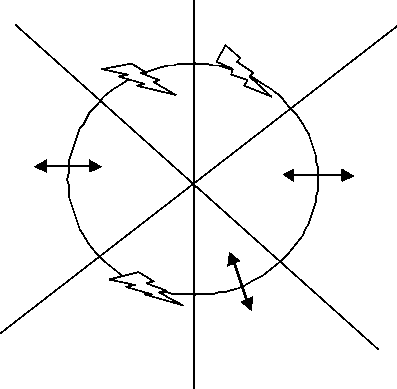

Специфику языковой практики индивида в социолингвистическом пространстве многоязычного региона можно представить графически (см. рисунок). Языковое общение мигрантов осуществляется в разных тематических областях, соотносимых с социальными институтами; на рисунке их шесть, в действительности – множество. Средоточием тематических областей является индивид. Круг очерчивает его языковую практику, за пределами которой находится надындивидуальная языковая практика, складывающаяся из языковых практик иных индивидов. Стрелками обозначены тематические области-сектора, которые не представляют коммуникативной трудности для данного индивида. Сектора с молнией указывают на обратную ситуацию.

Каждая тематическая область со стороны индивида может быть реализована на каждом доступном ему языке и существует в надындивидуальной языковой практике потенциально на каждом из языков, бытующих в конкретном многоязычном регионе.

Неодинаковая степень освоения индивидом разных тем может быть передана посредством динамического (со смещением от центра) представления точки, в которой пересекаются линии разграничения тематических областей.

Языковая практика в многоязычном регионе

-

1 4 6 А.Н. Шовгенин . Лингвокультурная напряженность как свойство социолингвистического пространства

Ввиду того, что надындивидуальная языковая практика в многоязычном регионе предполагает постоянную возможность непонимания, каждый его житель сталкивается с коммуникативной точки зрения с непроницаемыми областями, которые определены параметрами темы и языка. Полностью проницаемыми тематико-языковые области могут быть только для индивида, владеющего всеми локально представленными языками. С наибольшим количеством непроницаемых тематико-языковых областей сталкиваются индивиды, склонные к моно- или семилингвизму. Представители языкового большинства с меньшей вероятностью могут испытывать коммуникативные сложности, но даже минимальная их вероятность уже указывает на то, что лингвокультурная напряженность является атрибутом социолингвистического пространства многоязычного региона.

Список литературы Лингвокультурная напряженность как атрибутивное свойство социолингвистического пространства многоязычного региона

- Менг, К. Немецкоязычные элементы в русскоязычных газетах Германии/К. Менг, А. Н. Шовгенин//Вестник ВолГУ. Сер. 2, Языкознание. -Вып. 5. -2006. -С. 105-114.

- Шамне, Н. Л. Теоретические основы построение алгоритма эколингвистического мониторинга/Н. Л. Шамне, А. Н. Шовгенин//Вестник ВолГУ. Сер. 2, Языкознание. -2010. -№ 2 (12). -С. 153-161.

- Die mul tiku ltur elle Sta dt. Von der Selbstverständlichkeit im städtischen Alltag/W.-D. Bukow, C. Nikodem, E. Schulze, E. Yildiz. -Opladen: Leske+Budrich, 2001. -475 S.

- Esser, H. Integration und ethnische Schichtung. Gutachten im Auftrag der Unabhängigen Kommission "Zuwanderung"/H. Esser. -Mannheim: MZES, 2001. -77 S.

- Lockwood, D. Systemintegration und Sozialintegration/D. Lockwood//Zapf, Wolfgang (Hg.). Theorien des sozialen Wandels. -Köln: Kiepenheuer & Witsch, 1969. -S. 124-137.

- Münch, R. Elemente einer Theorie der Integration moderner Gesellschaften. Eine Bestandsaufnahme/R. Münch//Heitmeyer, Wilhelm (Hg.). Was hält die Gesellschaft zusammen? -Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1997. -S. 66-109.

- Park, R. E. The nature of race relation/R. E. Park//Ders.: Race and Culture. -Illinois: The free press, 1950. -Р. 81-116.