Лингвокультурологические аспекты метафоры в политическом дискурсе (за основу взяты выступления политических лидеров США и России)

Автор: Скачкова Екатерина Анатольевна, Ещеркина Людмила Владимировна, Молодчик Анатолий Викторович, Казаченок Юлия Викторовна

Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Лингвистика @vestnik-susu-linguistics

Рубрика: Лингвистическая дискурсология и речевая деятельность

Статья в выпуске: 3 т.19, 2022 года.

Бесплатный доступ

В современной когнитивной лингвистике метафора рассматривается как основной способ познания мира и одно из важнейших средств создания языка. Метафора в своем многообразии является неотъемлемой частью языка политики, где она доказала свою эффективность путем воздействия на мировидение и поведение людей в обществе. В данной статье мы исследуем уровни взаимодействия языка и политики, выраженные в метафорическом моделировании американского и русского политического дискурса, а также выявляем особенности их формирования и функционирования.

Метафора, когнитивная лингвистика, политический дискурс, метафорическая модель

Короткий адрес: https://sciup.org/147238668

IDR: 147238668 | УДК: 811.11 | DOI: 10.14529/ling220306

Текст научной статьи Лингвокультурологические аспекты метафоры в политическом дискурсе (за основу взяты выступления политических лидеров США и России)

Современные исследователи рассматривают метафорические модели в качестве эффективного механизма формирования выразительности языка, как важного инструмента взаимодействия с различными языковыми феноменами и соединения естественного и научного языков. Будучи неотъемлемой стороной нашей повседневной жизни, метафора встречается практически во всех стилях речи человеческой жизнедеятельности. Ошибочно предполагать, что основное отражение метафора находит лишь в рамках художественной литературы. Метафорические выражения часто встречаются в науке, юриспруденции, социологии, философии и политике. Метафора доказала свою эффективность как основное средство достижения цели оратором при воздействии на свою аудиторию. Повсеместный интерес к метафоре и ее теориям основывается на признании ее феномена, который позволяет создавать новые понятия в языке.

Актуальность разрабатываемой темы заключается в представлении результатов метафорического моделирования политического дискурса как особого коммуникативного механизма воздействия на подсознание каждого индивида. Подобное исследование поможет определить уровни взаимодействия языка и политики, выраженные в метафорическом моделировании американского и русского политического дискурса, а также выявить особенности их формирования и функционирования. Актуальным работу делает также ее антропоцентрическая направленность в круге лингвистических проблем.

Целью нашей работы является сопоставительный анализ метафорических моделей политического дискурса на примере выступлений политиков США и России. Достижение поставленной цели возможно при сравнительном анализе проблем, связанных с предметом исследования, а также решении следующих задач:

-

- определение понятия и характерных признаков метафоры на основе работ ведущих лингвистов и языковедов в рамках когнитивной лингвистики;

-

- выявление двойственности метафоры и ее понятийных сфер;

-

- рассмотрение концептуальной метафоры и ее отличительных признаков;

-

- анализ теории метафорического моделирования и основных ее моделей в политическом дискурсе США и России.

Объектом нашего исследования являются метафорические модели в лингвокультурологическом аспекте, отражающие определенную область языковой действительности.

Предметом исследования являются общие и отличительные особенности природы метафорических образов в политическом дискурсе американских и российских политиков.

Изучение такого средства художественной выразительности, как метафора, представляющей собой отдельный феномен мышления, осуществляющий ряд функций, таких как создание образа предмета или явления, характеристика образа мышления, началось в рамках когнитивной лингвистики.

Как указывает в своих трудах известный ученый и публицист Х. Ортега-и-Гассет, «для метафоры нужно, чтобы мы осознавали её двойственность. Метафора служит не только наименованию, но и мышлению» [6]. В этой связи сущность метафоры, с одной стороны, видится в ее роли главного компилирующего элемента; и в силу ее характерных особенностей, функция метафоры сводится к тому, чтобы посредством выделенного наименования, способствовать упрощению и конкретизации мыслей, для удобства ее восприятия аудиторией. Также стоит отметить, что, с другой стороны, значение метафоры заключается в ее опорной роли в когнитивных процессах того, кто эту мысль излагает. Упрощая и конкретизируя объект высказывания, метафора таким образом служит ярким, образным средством выразительности речи, а также эффективным инструментом мыслительных процессов, благодаря чему предоставляется возможность использовать в полной мере весь потенциал нашего интеллекта. Близкие и знакомые нам объекты открывают двери нашего сознания к таким, казалось бы, далеким и туманным понятиям. Если представить интеллект в виде моста, то метафора тем самым удлиняет его и увеличивает срок службы.

Данные характерные особенности метафоры отмечает в своих трудах и П. Рикёр, указывая на функцию метафоры как ключевого инструмента формирования понятийных элементов. В этой связи можно предположить, что метафорические мыслительные процессы носят цельный характер. Механизмы создания метафоры изначально закладываются в глубинах нашего сознания, воображения, где ключевое значение отводится функции нахождения подобных свойств предметов и явлений. Отношениям подобия и схожести свойственна определенная степень напряженности, в этом заключается динамика процессов формирования новых лексем. В ходе этого процесса, когда в результате работы нашего воображения создаются новые образы, отношения подобия претерпевают изменения, и образуются новые лексико-семантические и логические связи, которые приводят к трансформации семантических полей [8].

Данные изменения возникают в результате компиляции внутри метафоры двух различных понятий. Одной из данных понятийных сфер является начальная концептуальная сфера, которая отличается своей высокой конкретикой и четкой структурой, что делает ее знакомой для участников коммуникационного процесса. Ряд ученых дает этому явлению свои определения, в частности, с точки зрения А.П. Чудинова, данное понятие носит название «сфера-источник», Дж. Лакофф, М. Джонсон, И.М. Кобозева называют ее «область-источник». Второй понятийной сферой является новая концептуальная сфера, которая, с точки зрения А.П. Чудинова и И.М. Кобозевой, носит название «сфера-мишень», а по определению Дж. Лакоффа, и М. Джонсона данное понятие называется «область-цель». Следует отметить, что данное понятие нуждается в категоризации и систематизации. Также по определению Дж. Лакоффа и М. Джонсона, процесс создания метафоры представляет собой перекрещивание понятий с перемещением когнитивного элемента, обладающего языковым содержанием в другую область [2].

В этой связи в структуре метафоры выделяются конкретные параллели между « сферой-источником » и « сферой-мишенью ». Понятие концептуальной метафоры заключается в механизме перекрещивания двух понятийных областей, их взаимопроникновения, в процессе которого осуществляется перемещение семантического значения и когнитивных элементов из «сферы-источника» в «сферу-мишень».

Таким образом, если исходить из позиций когнитивной лингвистики, то феномен метафоры представляет собой не только средство художественной выразительности, фигуру речи, но и когнитивный процесс, трансформирующий посредством мышления и воображения знакомые понятия в новые образы, то есть создание категории нового на основе категорий известного.

Также необходимо отметить, что с помощью метафоры можно формировать иное восприятие действительности в силу того, что метафора служит эффективным инструментом структурирования процесса познания реального мира [20].

Данная концепция выдвигается в трудах Дж. Лакоффа и М. Джонсона, где предполагается механизм происхождения метафоры, который ведет в своих истоках к особенностям познания мира с помощью мышления, к возможностям формирования образов с помощью метафор, которые проявляются как в глобальном отношении, так и в отражении мировоззрения конкретного народа, его менталитета и языка [3]. По мнению ученых, «наши понятия четко регулируют окружающую нас реальность, наше поведение в обществе и наше взаимоотношение с людьми. И если наша понятийная система носит в большей степени метафорический характер, тогда наши мышление, повседневный опыт и поведенческие привычки в значительной степени обусловливаются метафорой» [3].

На примере английского языка Дж. Лакофф и М. Джонсон выделили целые классы метафор, взяв за основу различные обозначения тех или иных объектов и предметов, названия которых уже устоялись в англоязычном обществе. Такие метафоры получили название «концептуальные» из-за связи ментальной составляющей мира человека с его культурой.

Современные исследователи и специалисты в области языкознания говорят о тесной связи мироощущения и концептуальных метафор, так как метафоры, которые являются неотъемлемой частью нашей повседневности, сами воздействуют на миро-видение и поведение людей в обществе.

Тем самым концептуальные метафоры играют отличительную роль номинантов однородных понятий через группы метафор, основанных на различных ассоциативных рядах и поэтому обедняющих целые идеографические поля.

При изучении метафоры в указанном аспекте исследуются основные принципы конкретизации и соотнесения окружающей реальности человече- ским сознанием, принимая во внимание субъективность происходящих в мире вещей, а также использование концепции наивного членения мира. В понятийной системе человеческого сознания значение слова выделяется отдельным сегментом, а метафорическая и метонимическая связи выступают источником информации о функциональной стороне человеческого мышления.

В то время как при традиционном подходе исследуется прежде всего структура языка, с ее элементами: семы, значения слов и другие – разложение этих элементов на подсоставляющие и выявление связей между ними [19].

Если при традиционном подходе метафорические модели рассматриваются как типовое соответствие главных и вторичных значений, которые служат основой для появления новых второстепенных значений в сознании носителей языка, то при когнитивном лингвистическом подходе, данные модели рассматриваются как схематические образы человеческого мышления. Сама же метафора, как уже упоминалось, воспринимается не как языковая единица, связывающая два значения слова, а как ментальная операция, соединяющая два понятийных поля.

При анализе метафоры когнитивной лингвистикой стоит учитывать сравнительные обороты, перифразы, метонимию и иные образные средства, такие как фразеологизмы и составные наименования, а также различные части речи, лексикограмматические разряды и категории; в то время как при традиционном лингвистическом подходе анализируются в целом единицы одного уровня и категории [7].

Теория метафорического моделирования возникла вследствие острой необходимости категоризации применения метафор в речи. Как указывает А.П. Чудинов, метафорическую модель можно охарактеризовать как «существующее в сознании носителей языка типовое соотношение семантики, находящихся в отношениях непосредственной мотивации главных и второстепенных значений, которые служат источником появления новых второстепенных значений» [11].

Согласно другому определению, модель – это «средство постижения, представления и оценки действительности, отражающее национальное самосознание» [3].

По мнению А.П. Чудинова [11], можно рассмотреть следующие критерии определения метафорической модели:

-

– наличие исходной понятийной области, которая представляет собой главную семантическую сферу, к которой относится главное значение;

-

– наличие новой понятийной области, являющейся второстепенной семантической сферой, к которой относится второстепенное значение;

-

– наличие особого семантического элемента, в ункции которого входит объединение обеих се-

- мантических сфер, что позволяет ему служить основой процесса метафоризации;

-

– наличие определенных рамок и алгоритмов для создания конкретной структуры модели данной понятийной сферы.

Главная задача метода метафорического моделирования состоит в том, чтобы рассмотреть механизмы взаимодействия элементов американской и российской концептосфер с учетом принципов действия метафорических моделей. Таким образом, метафорическое моделирование служит для определения индивидуальных оценочных параметров, а также для выявления культурных особенностей отдельно взятого народа.

Метафорическое моделирование политического дискурса

Язык политики многогранен и зачастую несет в себе двусмысленные номинанты. В этом языке метафора неизменно находит свое место в связи с определенными сложностями выражения значений, которые подразумеваются в данном контексте – коннотативные значения. Язык политики выступает своеобразным полем, где используются обороты с выраженным семантическим конфликтом. В данном конфликте вся колористика лексического запаса и метафорического моделирования берет свое начало в прообразе вооруженной борьбы [18].

Крупнейшие политические события на мировой арене могут стать источником формирования новых метафорических моделей. Проводя тщательный анализ метафорических высказываний в российских и американских политических выступлениях и агитационно-политических текстах, мы можем выделить следующие метафорические модели, в которых политическая жизнь представляется как «война», «мир спорта», «дорога», «театр», «мир животных» и т. п. Каждая из этих метафорических моделей наиболее активна в моментах напряженной политической борьбы и дебатов [4].

Помимо приведенных выше метафорических моделей узкой направленности, в нашей стране и в американском обществе присутствует целый кластер универсальных метафор. Исследование метафорических процессов позволило определить, что сходство образов в метафорических моделях разных языков вызвано использованием одинаковых метафорических переносов. Подробная схожесть человеческого мышления в американском и российском обществе помогает определить базовые метафорические модели языка политики, а также условную природу метафорических образов в политическом дискурсе двух стран [1].

Метафорическая модель « политика – это война »

Е.И. Шейгал с моей монографии, посвященной политическому дискурсу, объясняет военизированную направленность политического дискурса природным агональным характером его объекта отражения, потому что смысл политики заключается в борьбе за власть [13].

Приведем примеры:

Defensive reaction in the Trump’s camp was not long in coming. [“White House Response”/ Newsweek, 13.10.2020]. ( Защитная реакция в рядах Трампа не заставила себя долго ждать).

And let there be no doubt: “I’ll protect and defend a woman’s right to choose” [“Kamala Harris’s speech” / U. S. News & World Report, 20.08.2020]. (Я хочу, чтобы никто не усомнился в моем стремлении к защите и отстаиванию прав женщин выбирать).

“From time to time Pence felt like a victim of his own campaign,” says a source close to Vice President [“Summing up”/ Time, 31.01.17]. («Зачастую Пенсу казалось, что он стал жертвой своей кампании», – говорилось в заявлении близкого к вицепрезиденту источника).

The Democrat’s weapon was to ditch long-held Republican bans against abortions and gun control limits [“What a long, strange trip”/ Newsweek, 20.07.20]. ( Оружие демократов состояло в том, чтобы отказаться от давних республиканских запретов на аборты и ограничения контроля над огнестрельным оружием).

Являясь непосредственными участниками внутридумской войны , обе партии апеллируют к двум силам – своему избирателю и Владимиру Путину [«Игра на нервах» / Известия, 21.01.04].

Геннадий Зюганов, являясь кандидатом в президенты, перешел в наступление на своего главного оппонента – и. о. Президента Владимира Путина [«Враждующие фракции не могут примириться» / Известия, 10.04.14].

У Путина имидж победителя. Реальные и выдуманные неприятели отступают, превращаясь в союзников и даже друзей [«Тайна всенародной любви» / Труд, 26.02.19].

Путин – победоносный политик, вернувший Крым [«Россия в надежных руках» / КП, 10.03.19].

Метафорическая модель « политика – это мир спорта »

Мир спорта играет одну из ключевых ролей для метафорического осознания и выражения политической сферы. Единство и сходство политического дискурса и мира спорта выражаются в отношениях состязательности, что представляет собой «нескончаемый диалог-поединок между господствующей партией и оппозиционной партией» [14]. Специалисты в области языка уже рассматривали спортивно-состязательную метафорическую модель и ее важное значение для публицистики. В ходе изучения было определено, что «основной объект метафорического переноса спортивной метафоры в политическую сферу – разнообразные выборы и дебаты» [11]. В этой связи стоит подчеркнуть релевантность использования метафор в спортивно-игровой сфере. Данный выбор может быть продиктован ориентацией на состязательность, противостояние, конкурентную борьбу, что связывает политический дискурс и спортивно-игровую метафорическую модель. Таким образом, спортивно-состязательная семантическая сфера служит основой для полного отражения политической жизни.

В разыгрываемой шахматной партии наметились перемены, вызванные верхами, столь яро ощущающими дискомфорт и ветер перемен на политическом Олимпе, где они все чаще получают роль отслуживших «пешек» (читай «солдатов»), покидающих большую игру . Если с «матом» все предельно ясно, то с «шахом» возникает много вопросов. На эти позиции претендуют довольно значимые и влиятельные фигуры [«Большая шахматная игра или имитационная демократия» / Эхо Москвы, 26.05.21].

Более того, это не нежелание видеть правду со стороны известных политических деятелей, это тактика, диктуемая правилами игры [«Византийский стиль» / Известия, 19.01.21].

Соперники его могут включиться в борьбу, но едва ли смогут победить [«Борьба за Кремль» / Известия, 20.06.20].

Но стоит главной фигуре – Лукашенко – сойти с дистанции и утратить рычаги влияния, страна развалится [Вечерний РБК / «Серебряный дождь», 17.03.21].

Путин – не единственный кандидат в президентском многоборье , его политическое будущее не столь предсказуемо, как это многим кажется сегодня» [Владимир Соловьев / «Москва. Кремль. Путин», 10.08.20].

“ That’s a foul play in our country’s politics and I refuse to participate in it ”, Bush laughed at press inquiries about his past drug use, (“A Move Supreme?” / Time 01.08.11]. («Это грязная игра в политику в нашей стране, и я отказываюсь принимать в том участие», – сказал Буш с усмешкой, адресованной прессе и ее попыткам выяснить употреблял ли он наркотики в прошлом).

Anyway, it is neither the beginning nor even the middle of the game. We are tallying up the score. The game is over. [“Politicians’ games” / Time, 13.12.20]. (В этой связи игра еще не приблизилась к своей середине. Необходимо определить счет. Игра окончена).

“Americans love winners, ” said Obama. “If you give the impression you’re a winner people will change their mind and join your team … [“What a long, strange trip” / Newsweek, 20.08.18]. («Американцы любят победителей», – сказал Обама. «Если вы производите впечатление победителя, то люди изменят к вам свое отношение и присоединятся к вашей команде»).

Метафорическая модель « политика – это театр »

Используя эту понятийную тематику в качестве основы, которая выглядит как схема «политика – это театр», политики и общественные деятели принимают на себя роли актеров, и следуя предусмотренному сценарию, которым могут быть и дебаты, и избирательная кампания, играют на политической сцене. У выступлений политиков есть тщательно проработанный сценарий, над которым трудится целая творческая группа – режиссер-постановщик, сценарист, звукорежиссер. Более того, у этого шоу есть и свой благодарный зритель в лице электората, который тщательно следит за концептуализацией событий на политической сцене [9].

Например:

Every time when Trump felt optimistic about the future, his past drew him back. Promises made being a president – perplexed like a Shakespearean meld of tragedy and farce [“What a long, strange trip” / Newsweek, 22.11.00]. (Всегда, когда Трамп с оптимизмом смотрел в будущее, его прошлое возвращало его назад. Все обещания, данные президентом, были, как шекспировское смешение трагедии и фарса).

Прейдя в состояние отчаяния, смешанного с яростью, вызванного успехами президента, «Новая газета» попыталась показать и. о. Президента в роли актера, не имеющего собственного мнения и слушающего разных суфлеров, которые подсказывают ему, что нужно говорить. А он, в свою очередь, не может определиться, какого суфлера слушать, так как это его первый опыт и он не знает ни сценария постановки, ни своей роли в этом спектакле, где ему предстоит сыграть главную роль [«Была ли у Путина маска?» / РГ, 5.04.00].

Его уход с политической сцены можно было сравнить с редким актом милосердия [«Отправить в политики» / Известия, 5.01.19].

Путин и его сторонники представляли такой итог выборов маловероятным. Ведь еще год назад мало кто слышал о, столь неожиданно появившимся на политической сцене герое оппозиционной партии, Навальном [ «Была ли у Путина маска?»/ РГ, 12.03.05].

Метафорическая модель « политика – это дорога/путешествие »

Метафорическая модель, где первоначальной понятийной сферой является «дорога» использует понятные общественной мысли образы и в то же время раскрывает глубинные смыслы первостепенных фреймов мира политики [10]. Все изменения в политической жизни представляются в виде постоянного движения, которое отражается в форме различных понятий и образов, в частности, «динамика», «изменение в ходе движения», «движущие силы», а также «замедление процесса», «остановка», «приостановление». Ярким примером использования представленной метафориче- ской концепции являются многозначные глаголы перемещения в пространстве [17].

Obama quickly turned around and with a kindly smile said, “I just wanna thank you. We’ve come a long and thorny way .” [“What a long, strange trip” / Newsweek, 05.01.17.]. (Обама быстро повернулся и с мягкой улыбкой на лице сказал: «Мне хочется выразить вам благодарность за это. Наша дорога была длинной и трудной»).

Trump didn’t realize that he’d already started sliding down the very slippery slope [“What it took” / Time, 05.04.19]. (Трамп еще не мог понять, что он скатывается вниз по наклонной линии.)

What a long, strange trip [“What a long, strange trip” / Newsweek, 20.08.20]. (Необычное и длинное турне – так была озаглавлена одна публикация в СМИ, посвященная выборам президента.)

“There’s no doubt that the Democrats will force Chuck Schumer carry all the baggage of their party,” said Mr. Marshall [“Democrats and Liberals: Four digits and no excuses” / The New York Times, 18.02.21]. («Никто уже не сомневается, что Чаку Шумеру придется тащить старый багаж своей партии, который вручила ему партия. Демократы позаботятся об этом» – сказал господин Маршал.)

Вопросы отпадают сами собой, если мы говорим о депутатской группе «Регионы России», члены которой находятся в свободном политическом плавании. [«Регионы России проверят расчеты правительства» / РВ, 26.01.00].

Уже сегодня отчетливо видно, что Россия пошла по демократическому пути. Заявила о себе как сильное независимое государство, не свернула с этого пути каким бы тернистым и тяжелым он не был. [«Новогоднее обращение В. Путина к гражданам России» / РГ, 31.12.18].

Тот поворот в жизни России, который мы видим в последнее десятилетие, пугает и дает много поводов для беспокойства. [«Ищем выход» / РГ, 5.04.19].

Вот по такому пути в борьбе с коронавирусом мы и будем двигаться дальше [«Пресс-конференция В. Путина» / КП, 26.04.20].

Метафорическая модель «политика – это мир животных»

Зооморфические метафоры несут в себе большой процент экстралингвистической информации. В большинстве своем они выступают в номинативной роли субъектов мира политики, содержащими в то же время денотативную оценку [12].

Названия животных служат источником эмфатических, ярких примеров для представления деятельности политических лидеров, в частности, и всего политического мира с его электоратом в общем смысле [16].

Современная речь политиков США и России изобилует зооморфическими образами и символами. Политический дискурс Соединенных Штатов в своем концептуальном пространстве заполнен устойчивыми метафорами, представляющими собой животных, которые уже стали узнаваемы в политической жизни, а также новыми метафорическими моделями, оставляющими за собой вереницу различных ассоциативных образов.

«Демократический осел» и «республиканский слон» (The Democratic donkey and the Republican elephant) являются традиционными зооморфическими образами в американском политическом дискурсе.

Для российского и американского политического дискурса характерны следующие метафорические образы: единомышленники в вопросах решения разногласий и аспектов улаживания спорных моментов на международном уровне посредством мирных методов носят название doves (голуби), а представители агрессивной политики, сторонники силовых методов называются hawks (ястребы). У президента США, вступившего в свой последний срок президентства, в прессе появилась такая говорящая метафора, как lame duck (хромая, подбитая утка). Также на политической арене часто встречается существительное horse (лошадь, лошадка), которое зачастую сочетается с многочисленными определениями: dark horse («темная лошадка» – еще один никому не известный претендент с большим потенциалом), stalking horse («заслонная лошадь» – политик, которого выдвинули, чтобы оттянуть на себя голоса электората другой партии) [15].

Caitlyn Jenner isn't another Schwarzenegger. She's a stalking horse for Trump. [“What they think of each other”/ USA Today, 28.04.21]. (Кейтлин Дженнер – не еще один Шварценеггер. Она фиктивная кандидатура для Трампа.).

From Atlanta to Phoenix, Joe Biden, who had been a busy beaver in his last days, fortified his party position in suburban areas among voters who have turned away from President Trump. [“Americans are more divided than ever” / Los Angeles Times, 04.01.01]. (От Атланты до Феникса Джо Байден, который в последние дни был очень занят, укрепил позиции своей партии в пригородах среди избирателей, отвернувшихся от президента Трампа.)

Когда для описания качеств политиков применяют метафоры lion (лев), bull (вол), то это подразумевает «мощь», «мощность» или «агрессию», а противоположное значение определения lamb (ягненок), говорит о слабости, неопытности, безволии.

Неприлично держать российский народ за бессловесное стадо . [«Агония власти» / РВ, 22.03.19].

Российская политика словно арена, на которой львы пожирают овец [«Битва титанов» / КП, 22.01.2020].

История последнего столетия показала, что именно политическое слово американского и российского дискурса играло решающее значение в жизни этих стран. Политическая речь напрямую связана как с профессиональной сферой, так и с общекультурной сферой в США и России. Именно поэтому так важно изучать феномен политического дискурса в сопоставительном анализе этих двух языков, где именно метафора обеспечивает высокую степень эффективности речевого воздействия.

В политическом дискурсе как США, так и России прослеживается общая тенденция управляемости политической метафоры, а также эффективности ее использования. Политическая метафора ведет себя как живой организм и чутко реагирует на все изменения в стране и обществе. Все чаще в политической метафоре используется лексика, раннее считающаяся недопустимой. Это и молодежный сленг, и уголовное арго, а также лексика других «низовых» уровней языка.

Современная русская политическая метафора значительно отличается от метафоры советского периода. Переломный момент произошел в начале 90-х годов, с кардинальными изменениями в политической языковой среде, с заменой советских штампов из области политики на новые релевантные политические выражения. Сегодня метафора в русском политическом дискурсе более выразительная и экспрессивная. Ее основные отличительные черты это:

-

- усиление личностного начала;

-

- стилистический динамизм;

-

- сочетание резко контрастных стилистических элементов;

-

- стилистическая раскованность.

Определенное сходство прослеживается и в политическом дискурсе США. Но, говоря об американской политической метафоре, необходимо учитывать основную языковую тенденцию – это использование отобранных в ходе становления традиции образов. Политическая метафора США негибкая, формальная и законсервированная.

Для того чтобы как можно сильнее повлиять на свою целевую аудиторию, в ходу у политиков целый арсенал выразительных средств языка, в особенности метафор. Естественным является тот факт, что максимальная образность речи, ее яркость и выразительность являются эффективным средством влияния на слушателя. В речи политиков метафору применяют в качестве средства выразительности, а также в качестве оценочноинтерпретационного средства. Это можно проследить большей частью в речи американских политиков и общественных деятелей. О.П. Ермакова так охарактеризовала роль метафоры в современном политическом языке в России: «арсенал» метафор необходим политикам, чтобы продемонстрировать отрицательные черты политической и экономической жизни, социальной ситуации в стране, то есть, для «разоблачения» и дискредитации политических оппонентов [5]. В американском политическом дискурсе, напротив, основная функция метафоры – быть эвфемизмом в зачастую грубой и неприглядной политической борьбе. Так, вместо отчетливого слова to arrest (арестовывать) употребляется расплывчатое to detain (задерживать).

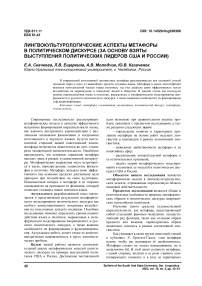

В России вследствие богатой военной истории, многочисленных внутренних конфликтов (конфликт между пролетарием и буржуа) и нынешней террористической угрозой со стороны Востока, а также долгих и стабильных экономических связей с отдельными государствами, метафорические модели «политика – это война» (частота употребления – 35 %) и «политика – это дорога» (частота употребления – 30 %) встречаются в речи политических деятелей с завидной регулярностью (рис. 1).

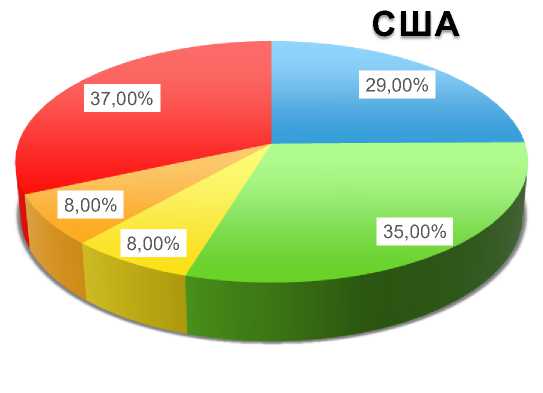

В США язык политики развивался иначе и, соответственно, актуальными являются другие метафорические модели, такие как «политика – это спорт» (частота употребления 37 %). Основной причиной этого является всеобъемлющее желание США всегда и во всем занимать лидирующее положение. Следующая по частоте употребления (29 %) идет модель «политика – это театр» (из-за чрезмерной экспрессивности американских политиков во время публичных выступлений) и «политика – это война» (18 %). Прежде всего это связанно с затяжными военными действиями американского правительства на территории Ирака и Афганистана (рис. 2).

В процентном соотношении это выглядит следующем образом (см. рис. 1, 2):

Таким образом, изучение метафорических моделей показало, что в политическом дискурсе

-

- политика - это война

-

- политика - это театр

-

■ политика - это мир спорта

-

■ политика - это мир животных

-

- политика - это

дорога/путешествие

Рис. 1. Использование метафорических моделей в российском политическом дискурсе

-

- политика - это театр

-

- политика - это война

-

■ политика - это

дорога/путешествие

-

- политика - это мир животных

-

- политика - это мир спорта

Рис. 2. Использование метафорических моделей в американском политическом дискурсе

России и США наиболее употребительными являются представленные пять моделей (другие метафорические модели встречаются в речи политиков значительно реже). Наиболее значимое различие при употреблении вышеуказанных моделей состоит в частоте их употребления в США и России. Как видно из рис. 1, российские политики чаще всего апеллируют метафорами категории «война»– 35 %; «дорога/путешествие» – 30 %% и «театр» – 20 %. Значительно реже в их речи встречаются такие метафорические модели как «политика – это мир животных» – всего 7,5 % и «политика – это мир спорта» – также 7,5 %%'.

Статистические данные относительно американского политического дискурса значительно отличаются от российских показателей. Данные таблицы 2 показывают, что в США политики больше всего в своей речи используют метафорические модели «политика – это иг-ра/соревнование» – 37 %, «политика – это театр» – 29 % и «политика – это война» – 18 %. Следующие по частоте употребления идут модели «политика – это мир животных» – 8 % и «политика – это доро-га/путешествие».

Метафоризация политического дискурса различных стран, в том числе США и России, последнее десятилетие стремительно набирает обороты. Это напрямую связано с метафоризацией человеческого мышления в мире. Благодаря изучению политических метафор стало возможным не только понять общественное сознание, но также выявить рычаги влияния на него, что позволяет определять современные направления и характер взаимоотношения различных мировых культур. Любая метафора создает модель восприятия мира политики, где отражаются основные понятия действующего политического субъекта.

Таким образом, роль метафоры заключается не только в завоевании потенциальной целевой аудитории, своего электората, она также помогает выстраивать у электората необходимую политическим лидерам картину мира, оказывать влияние на образ мышления избирателя и даже на определенные бессознательные элементы его мышления.

Список литературы Лингвокультурологические аспекты метафоры в политическом дискурсе (за основу взяты выступления политических лидеров США и России)

- Кобозева, И.М. Семантические проблемы анализа политической метафоры / И.М. Кобозева //Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. - 2001.-№ 6. -С. 132-149.

- Кобозева, И.М. К формальной репрезентации метафор в рамках когнитивного подхода / И.М. Кобозева // Труды международного семинара «Диалог-2002: «Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии». -М.: Наука, 2002. - С. 188 -194.

- Лакофф, Дж., Джонсон, М. Метафоры, которыми мы живём / Дж. Лакофф, М. Джонсон // Язык и моделирование социального взаимодействия. -М.: Мысль, 1987. - 270 с.

- Миронова, Н.Н. Дискурс-анализ оценочной семантики / Н.Н. Миронова. - М.: НВИ-ТЕЗАУРУС, 1997. - 158 с.

- Михалева О.Л. Политический дискурс как сфера реализации манипулятивного воздействия / О.Л. Михалева. - Иркутск: Феникс+, 2004. -215 с.

- Ортега-и-Гассет, X Две великие метафоры / X Ортега-и-Гассет // Теория метафоры. - М.: Прогресс, 1990. - С. 175 - 200.

- Рикер, П. Живая метафора / П. Рикер // Теория метафоры - М.: Прогресс, 1990. - 455 с.

- Рикер, П. Метафорический прогресс как познание, воображение и ощущение / П. Рикер // Теория метафоры. - М.: Прогресс, 1990 (б). - 434 с.

- Толпыгина, О.А. Дискурс и дискурс-анализ в политической науке / О.А. Толпыгина. - http:// www.e-library.ru [дата обращения: 20.07.2021].

- Феденева, Ю.Б. Метафора в современной политической коммуникации / Ю.Б. Феденева. -М.: АТМ- Пресс, 1998. - С. 60-72.

- Чудинов, А.П. Россия в метафорическом зеркале: когнитивное исследование политической метафоры (1991-2000): моногр. / А.П. Чудинов. -Екатеринбург: Урал. гос. пед. университет, 2001. - 238 с.

- Шаповал, В.В. Текст источника как объект анализа для филолога и историка /В.В. Шаповал. - М.: Флинта, 2001. - 320 с.

- Шейгал, Е.И. Семиотика политического дискурса: моногр. / Е.И. Шейгал / Ин-т языкознания РАН; Волгогр. гос. пед. ун-т. - М.; Волгоград, 2000. - 368 с.

- Шейгал, Е.И. Структура и границы политического дискурса / Е.И. Шейгал // Филология. -Краснодар, 1998. - № 14. - С. 21-29.

- Шейгал, Е.И. Культурные концепты политического дискурса / Е.И. Шейгал // Коммуникация: теория и практика в различных социальных контекстах. Материалы Междунар. науч.-практ. конференции «Коммуникация-2002». - Пятигорск: Изд-во ПГЛУ, 2002. - С. 36-67.

- McDonnell, D. Basic theories of political discourse /D. McDonnell. - Oxford, 1986. - 235 p.

- Musolff, A. Political Metaphor Analysis: Discourse and Scenarios /A. Musolff. - Bloomsbury Academic. - 2016. - 208 p.

- Carver, T., and Pikalo J. Political language and metaphor / T. Carver, J. Pikalo. - Routledge, 2011.- 320 p.

- Fludernik, M. Beyond Cognitive Metaphor Theory / M. Fludernik. - Taylor&Francis, 2011. -324 p.

- Musolff, A. Metaphor and Political Discourse /A. Musolff. - Springer, 2019. - 224 p.