L’intégration des genres littéraires non canoniques dans l’enseignement du FLE: enjeux, pratiques et perspectives didactiques

Автор: Boulahbal Karim, Aifour Mohamed Cherif

Журнал: Science, Education and Innovations in the Context of Modern Problems @imcra

Статья в выпуске: 4 vol.8, 2025 года.

Бесплатный доступ

Cet article examine l’intérêt pédagogique de l’intégration des genres littéraires non canoniques, notamment le roman graphique, dans l’enseignement du français langue étrangère (FLE) à l’université. Une enquête qualitative menée auprès de dix enseignants du département de français de l’Université d’Oum El Bouaghi permet d’analyser leurs perceptions, pratiques et les obstacles rencontrés. Les résultats révèlent une attitude majoritairement favorable, soulignant l’impact positif de ces supports sur la motivation, l’ouverture interculturelle et les compétences langagières des apprenants. Toutefois, des contraintes institutionnelles, matérielles et liées à la formation freinent leur intégration. L’étude propose des recommandations pratiques et suggère des pistes de recherche pour approfondir leur usage en didactique du FLE.

Genres littéraires, roman graphique, compétences interculturelles, genre non-canonique

Короткий адрес: https://sciup.org/16010648

IDR: 16010648 | DOI: 10.56334/sei/8.4.87

Текст научной статьи L’intégration des genres littéraires non canoniques dans l’enseignement du FLE: enjeux, pratiques et perspectives didactiques

Dr., Maitre de Conférences -A-, Université Larbi Ben M’hidi- Oum El Bouaghi, Laboratoire DECLIC (Algérie). ,

Dr., Maitre de Conférences - A-, Université Larbi Ben M’hidi- Oum El Bouaghi, Laboratoire DECLIC (Algérie), ,

L’enseignement du français langue étrangère (FLE) a longtemps privilégié les supports textuels « canoniques », extraits de romans classiques, poésie littéraire, et textes académiques en supposant qu’ils offrent le meilleur modèle linguistique et culturel aux apprenants. Cependant, cette approche traditionnelle est remise en question à la lumière des genres littéraires non canoniques, c’est-à-dire des formes narratives longtemps considérées comme « mineures » ou paralittéraires par l’institution scolaire, telles que la bande dessinée, le roman graphique, le roman policier ou la littérature de jeunesse. Loin de n’être que de simples divertissements, ces œuvres « alternatives » possèdent un potentiel didactique riche, en phase avec les réalités culturelles et motivationnelles des apprenants du XXIe siècle. En effet, comme le souligne M.-L. Poletti, « parce que le "mauvais" livre peut, quelquefois, être le plus important pour déclencher un désir de lecture ou [pour] comprendre une autre culture » (Poletti, 1997, p.66). Autrement dit, intégrer en classe de FLE des œuvres non conventionnelles peut susciter l’intérêt des étudiants et ouvrir une fenêtre sur d’autres univers culturels, là où les textes classiques peinent parfois à établir un lien significatif avec les jeunes publics contemporains.

La problématique examinée dans cet article est la suivante : en quoi l’intégration d’un genre littéraire non canonique, en l’occurrence le roman graphique dans l’enseignement du FLE à l’université peut-elle enrichir les pratiques pédagogiques, et quels en sont les enjeux, obstacles et perspectives didactiques ? Nous adoptons pour cela une approche centrée sur les enseignants : il s’agit d’explorer les perceptions et pratiques de professeurs de FLE vis-à-vis de l’introduction d’un roman graphique en classe, afin de dégager les bénéfices anticipés, les freins rencontrés et les besoins d’accompagnement identifiés. L’hypothèse sous-jacente est que le recours à un support littéraire non traditionnel en cours de langue pourrait à la fois renforcer la motivation des apprenants, favoriser leur ouverture interculturelle et développer certaines compétences langagières spécifiques, tout en posant des défis d’ordre pratique et institutionnel.

Afin d’éclairer cette problématique, nous présenterons tout d’abord un cadre théorique articulé autour de trois axes : premièrement, la place des genres littéraires non canoniques en didactique du FLE et les enjeux culturels et motivationnels qui y sont liés. Ensuite, le roman graphique en tant que support pédagogique multimodal et ses atouts spécifiques pour l’apprentissage du français. Enfin, les apports potentiels en termes de motivation, de construction de sens et de compétences transversales lorsqu’on diversifie les supports en classe de langue.

Nous décrirons ensuite la méthodologie de notre recherche, conduite à l’Université d’Oum El Bouaghi (Algérie), reposant sur une enquête par questionnaire auprès de dix enseignants de FLE. Les résultats de cette enquête seront analysés afin de dégager les tendances majeures, les avantages perçus et les difficultés soulevées. Enfin, une discussion mettra en perspective ces résultats à la lumière du cadre théorique, en faisant émerger des pistes concrètes pour les enseignants de FLE désireux d’innover par les “mauvais genres”, tout en soulignant la portée culturelle, linguistique et motivationnelle de ces pratiques. Nous conclurons sur les implications de l’étude et les perspectives didactiques qu’elle ouvre, notamment dans le contexte de la formation des enseignants de FLE.

2. Cadre théorique2.1. Les genres littéraires non canoniques en didactique du FLE : définition et enjeux

L’enseignement du FLE a historiquement valorisé la littérature dite classique, en considérant celle-ci comme la référence pédagogique par excellence. Cependant, depuis quelques années, une ouverture progressive vers des genres littéraires non canoniques ou paralittéraires est observable. Par genres non canoniques, nous entendons ces formes narratives longtemps marginalisées par l'institution scolaire telles que le roman policier, la littérature fantastique, la littérature jeunesse, ou encore le roman graphique. Ces genres littéraires, souvent perçus comme populaires ou moins sérieux, offrent pourtant des potentialités didactiques considérables. Selon Poletti, « parce que le "mauvais" livre peut, quelquefois, être le plus important pour déclencher un désir de lecture ou comprendre une autre culture » (Poletti, 1997, p. 54). Autrement dit, leur valeur pédagogique réside précisément dans leur capacité à motiver les apprenants et à instaurer un rapport affectif et dynamique à la lecture.

Ces genres offrent également une richesse culturelle inédite en permettant d’aborder la littérature dans son contexte contemporain. Selon Boumendjel, « la littérature paralittéraire est un support privilégié pour développer les compétences interculturelles, car elle reflète directement les enjeux culturels et sociaux contemporains » (Boumendjel, 2019, p. 175). Par conséquent, intégrer ces genres en classe revient à inscrire l’apprentissage du FLE dans des réalités socioculturelles actuelles, facilitant ainsi une compréhension interculturelle authentique.

2.2. Le roman graphique comme outil didactique : caractéristiques et intérêts

Parmi ces genres non canoniques, le roman graphique se distingue particulièrement par sa richesse multimodale, combinant à la fois texte et image. Ce genre narratif long, souvent proche de la bande dessinée tout en étant considéré comme plus littéraire et adulte, propose des récits visuellement attractifs et thématiquement profonds. Pour l’apprentissage du FLE, cette combinaison texte-image constitue un avantage évident : elle facilite la compréhension globale tout en engageant activement les apprenants. Selon Sossouvi, « l’exploitation pédagogique du roman graphique permet aux apprenants de mieux saisir les nuances linguistiques grâce aux supports visuels associés » (Sossouvi, 2012, p. 95). En effet, les apprenants bénéficient ainsi d’une double entrée cognitive dans la langue, rendant l’acte de lecture moins intimidant et plus attractif.

De plus, le roman graphique favorise l’acquisition d’un français plus authentique et proche de l’oral. Les dialogues réalistes et les expressions idiomatiques qu'il véhicule sont autant d’occasions pour travailler la langue en contexte. Comme le souligne Boumendjel, « par son style conversationnel, le roman graphique utilisé comme support didactique développe efficacement l’enseignement/apprentissage d’une langue étrangère » (Boumendjel, 2019, p. 179). Ainsi, ce genre littéraire constitue un puissant levier pour le développement des compétences communicatives des apprenants.

2.3. Motivation et apprentissage : une alliance facilitée par les genres non canoniques

Un des principaux bénéfices pédagogiques des genres non canoniques en général, et du roman graphique en particulier, est leur potentiel motivationnel. Le plaisir suscité par ces récits, leur dimension ludique et visuelle, encouragent naturellement les étudiants à s’investir davantage dans l’apprentissage. Cette motivation intrinsèque, essentielle selon Deci et Ryan, se manifeste lorsque l’apprenant s’engage dans une activité « parce qu’elle estperçue comme intéressante, agréable ou satisfaisante en elle-même » (Deci & Ryan, 1985, p. 39). Dans le cadre du FLE, un apprenant motivé est plus susceptible d’adopter une attitude positive face à la langue, augmentant ainsi ses chances de réussite ; « Alléger la lecture en donnant ou en faisant découvrir des indices visuels, la structuration du texte, la reconnaissance du thème permet de maintenir la motivation de l’apprenant, de le rendre actif car il coopère avec l’enseignant et avec les autres apprenants pour construire un sens » (Raimond, 2020).

L’impact positif de ces supports sur l’apprentissage a été confirmé par plusieurs études empiriques, notamment celle de Sossouvi qui observe que « les apprenants manifestent un enthousiasme accru face à ces supports, avec une amélioration notable de leur attitude vis-à-vis de la lecture en français » (Sossouvi, 2012, p. 102). En somme, l’intégration du roman graphique et d’autres genres non conventionnels apparaît non seulement comme une stratégie de diversification pédagogique, mais surtout comme une démarche susceptible de dynamiser significativement la classe de langue.

Par ailleurs, ces supports permettent une approche pédagogique plus inclusive et adaptée à la diversité des profils d’apprenants. Comme le précise Viau, « une activité pédagogique qui rejoint les intérêts et les réalités des apprenants favorise naturellement leur engagement et leur persévérance » (Viau, 1994, p. 63). Dans ce contexte, l’usage comme support d’un roman graphique culturellement pertinent et esthétiquement attractif devient une stratégie efficace pour répondre aux besoins et aux attentes des étudiants d’aujourd’hui.

En résumé, le cadre théorique présenté ici met en évidence l’intérêt majeur d’intégrer les genres littéraires non canoniques, en particulier le roman graphique, dans l’enseignement du FLE. Loin d’être de simples outils ludiques, ces supports offrent un potentiel didactique puissant, conjuguant motivation, apprentissage linguistique authentique et développement de compétences interculturelles indispensables dans un monde globalisé.

3. Méthodologie de recherche3.1. Contexte de l’étude et participants

L’étude a été menée à l’Université d’Oum El Bouaghi, en Algérie, au sein du département de français. Ce contexte a été choisi car, en Algérie, le français est enseigné comme langue étrangère dès le cycle primaire, et de nombreux étudiants poursuivent des études supérieures en français (Lettres françaises, didactique du FLE, etc.). Toutefois, le recours à des supports littéraires non traditionnels y demeure embryonnaire, ce qui justifie l’intérêt de conduire une exploration pilote dans ce milieu.

L’enquête a concerné une population de dix enseignants de FLE exerçant au niveau universitaire. Parmi eux, on compte 5 femmes et 5 hommes, âgés de 30 à 55 ans, cumulant entre 5 et 25 ans d’expérience dans l’enseignement du français. La majorité d’entre eux intervient au niveau Licence (1er cycle universitaire), auprès d’étudiants généralement de niveau intermédiaire B1-B2 en français. Le groupe est hétérogène quant à sa familiarité personnelle avec la bande dessinée ; certains se déclarent lecteurs occasionnels de BD ou de romans graphiques, d’autres y sont peu exposés. Aucun ne rapportait utiliser fréquemment ces supports en classe avant l’étude. La participation des enseignants était volontaire, et ils ont été informés que l’étude portait sur l’intégration de nouveaux supports littéraires en FLE (sans insister outre mesure sur la notion de « non canonique » afin de ne pas orienter leurs réponses a priori).

3.2. Instrument méthodologique : questionnaire auprès des enseignants

Afin de recueillir les données sur les perceptions et pratiques des enseignants, nous avons élaboré et administré un questionnaire semi-structuré comportant 8 questions au total. Ce questionnaire, rédigé en français (langue de travail commune des participants), combinait des questions fermées et des questions ouvertes, et incluait différentes échelles de réponse (oui/non, choix multiples, échelle de Likert) pour varier les formats et faciliter l’expression des répondants. Il a été remis en main propre aux 10 enseignants participants, de façon anonyme pour encourager la sincérité. Sur les 10 questionnaires distribués, les 10 ont été retournés complétés. Notons que quelques items à réponse ouverte ont été laissés vierges par 2 des enseignants (manque de temps ou d’inspiration probable), mais globalement l’entièreté des questions a obtenu un taux de réponse satisfaisant.

Les 8 questions du questionnaire visaient à explorer plusieurs aspects clés de notre problématique : les attitudes des enseignants envers le roman graphique en classe de FLE, leurs pratiques pédagogiques actuelles en la matière (ou leur absence), les obstacles perçus à l’intégration de ce support, et les perspectives ou intentions d’avenir. Voici les questions posées, réparties selon ces thématiques :

1. Perception du support : « Pensez-vous que des supports tels que la bande dessinée ou le roman graphique aient leur place dans l’enseignement du FLE ? » (Question fermée à choix : Oui, tout à fait / Oui, mais sous certaines conditions / Non, pas vraiment – suivie d’une demande de justification ouverte pour comprendre le pourquoi de la réponse.)

2. Familiarité personnelle : « Lisez-vous des bandes dessinées ou des romans graphiques ? » (Question fermée sur la fréquence : Jamais / Rarement / Parfois / Souvent / Très souvent. Cette question vise à évaluer la familiarité personnelle de l’enseignant avec ce genre littéraire.)

3. Expérience pédagogique antérieure : « Avez-vous déjàutilisé des BD, romans graphiques ou autres textes littéraires “alternatifs” en classe ? » (Question fermée : Oui / Non. Cette question est suivie d’une invitation à détailler selon le cas : « Si oui, àquelle fréquence et dans quel contexte ? Si non, qu’est-ce qui vous a retenu de le faire jusqu’à présent ? » Réponses ouvertes permettant de recueillir des exemples concrets ou des explications.)

4. Avantages anticipés : « Quels avantages pédagogiques potentiels voyez-vous à l’utilisation du roman graphique en classe de FLE ? » (Question ouverte incitant les enseignants à exprimer, en quelques mots, ce que ce support pourrait apporter de positif pour l’apprentissage des apprenants, par rapport à des supports plus classiques.)

5. Freins et obstacles perçus : « Selon vous, quels sont les principaux freins ou obstacles à l’intégration d’un roman graphique dans vos cours de FLE ? » (Question à échelle de Likert : les enseignants devaient indiquer leur degré d’accord – de « pas du tout d’accord » à « tout à fait d’accord » vis-à-vis d’une série d’affirmations susceptibles de représenter des obstacles. Les affirmations proposées étaient par exemple : « Le programme officiel et la préparation aux examens laissent peu de place à ce type de support. » ; « Je ne me sens pas suffisamment formé(e) pour exploiter un roman graphique en classe. » ; « Il est difficile de se procurer et de distribuer ce genre de support aux étudiants. » ; « Les apprenants risquent de ne pas tirer grand-chose sur le plan linguistique en lisant une BD. » ; « Utiliser une BD en classe pourrait être malperçu par la hiérarchie (cours pas assez sérieux). »).

6. Intention d’intégration : « Seriez-vous disposé(e) à intégrer un roman graphique dans vos cours à l’avenir ? » (Question fermée à choix : Oui, certainement / Oui, peut-être, si certaines conditions sont réunies / Non, pas vraiment. Une justification ouverte était suggérée surtout pour ceux ayant répondu « peut-être » ou « non », afin de préciser les conditions ou réticences.)

7. Besoins d’accompagnement : « Quelles conditions ou quel accompagnement faciliteraient, selon vous, l’intégration d’un roman graphique en classe ? » (Question ouverte permettant aux enseignants de formuler librement ce qui pourrait les aider à concrétiser cette intégration : par ex. formation, ressources pédagogiques, soutien institutionnel, etc.)

8. Autres commentaires : « Souhaitez-vous ajouter quelque chose concernant l’utilisation de genres littéraires non conventionnels (BD, roman graphique, etc.) en contexte d’enseignement du FLE ? » (Question ouverte finale pour recueillir d’éventuels commentaires libres ou points non abordés dans les questions précédentes.)

3.3. Démarche d’analyse des données

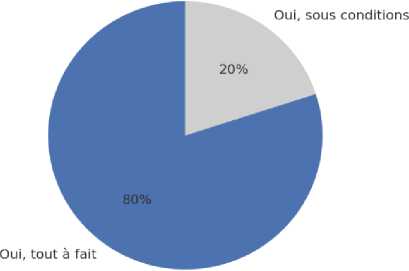

4. Résultats et analyse des données4.1. Perceptions générales vis-à-vis du roman graphique en FLE : (Figure 1)

Grâce à ce questionnaire relativement bref mais couvrant l’essentiel des points d’intérêt, nous avons pu recueillir à la fois des données quantitatives (répartition des réponses fermées) et qualitatives (arguments, exemples, suggestions des enseignants). Le format anonyme a encouragé une expression honnête, et la variété des types de questions a permis à chacun de s’exprimer, que ce soit par des choix rapides ou par des développements plus personnels.

Les données recueillies ont été traitées de manière essentiellement qualitative, avec un appui quantitatif descriptif pour les questions fermées.

Pour les questions fermées, nous avons agrégé les réponses afin de faire ressortir des tendances générales (par exemple, le nombre d’enseignants ayant répondu « oui, tout à fait » ou « oui, sous conditions » à telle question, ou la proportion d’accord/désaccord sur les items Likert). Ces résultats quantitatifs ont servi à dresser un tableau d’ensemble des attitudes. Nous avons choisi de représenter graphiquement deux questions particulièrement significatives : la question de la place du roman graphique en classe (question 1) et celle des principaux obstacles perçus (question 5), afin de mieux visualiser les tendances observées.

Pour les questions ouvertes, une analyse thématique a été menée. Nous avons procédé à un codage manuel des verbatims des enseignants, en faisant émerger des catégories récurrentes dans leurs discours. Par exemple, pour les avantages anticipés (question 4), nous avons relevé des thèmes comme « motivation des apprenants », « diversification des supports », « apport culturel », etc. Pour les freins (questions 3 et 5 ouvertes), des thèmes comme « contrainte temporelle », « manque de ressources », « doute sur la valeur pédagogique », « problème de niveau de langue » sont apparus. Chaque réponse a été examinée attentivement et classée selon ces thèmes, ce qui nous a permis de quantifier sommairement la fréquence d’apparition de certaines idées (combien d’enseignants mentionnent tel obstacle ou tel bénéfice) et d’identifier des citations particulièrement illustratives. Ces citations ont été extraites telles quelles, en respectant l’anonymat des répondants (nous les citons sous la forme Enseignant A, B, C…).

Enfin, nous avons triangulé ces résultats avec les points saillants du cadre théorique lors de l’analyse, afin de confronter les perceptions de terrain aux apports de la littérature. La richesse des données qualitatives recueillies auprès de 10 enseignants, bien que l’échantillon soit modeste et non généralisable statistiquement offre une base suffisante pour formuler des constats et des recommandations didactiques. Nous présentons ci-dessous les principaux résultats de l’enquête, organisés selon les grands thèmes abordés dans le questionnaire.

Interrogés sur la légitimité pédagogique d’un support tel que la bande dessinée ou le roman graphique en classe de FLE, les enseignants témoignent d’une attitude globalement très positive. En effet, 8 enseignants sur 10 répondent « oui, tout à fait » à la question de savoir si ce type de support a sa place dans l’enseignement du FLE, et les 2 restants choisissent « oui, mais sous certaines conditions ». Aucun des participants n’a exprimé un refus catégorique ou un scepticisme total vis-à-vis de cette idée. Ce résultat témoigne d’une ouverture d’esprit notable au sein de notre échantillon, possiblement en lien avec le constat, par ces praticiens, de l’évolution des profils et des attentes des apprenants. Dans leurs justifications écrites, plusieurs enseignants mettent en avant la motivation accrue que pourraient induire ces supports chez les étudiants. Par exemple, l’un d’eux écrit que « ces supports attirent l’attention des étudiants, ils sont plus motivés à lire une BD qu’un texte classique » (Enseignant E), tandis qu’un autre souligne que « la BD, si elle est bien choisie, peut rendre le cours plus vivant et impliquer davantage les apprenants » (Enseignant B). Deux enseignants évoquent explicitement l’idée que la bande dessinée ou le roman graphique permettent d’apprendre de manière ludique, rejoignant en cela l’adage d’un apprentissage par le plaisir : « Les étudiants apprennent sans s’en rendre compte qu’ils travaillent, c’est très efficace pour dédramatiser le texte en français » (Enseignant H).

En ce qui concerne la légitimité culturelle du support, les discours sont légèrement plus nuancés. La majorité des répondants reconnaissent que « les romans graphiques sont de vraies œuvres littéraires à part entière » (Enseignant J, 15 ans d’expérience), marquant ainsi la fin du préjugé ancien selon lequel seule la « grande littérature » serait digne d’étude. Néanmoins, quelques-uns admettent avoir eu par le passé des doutes quant au sérieux de ces supports : « J’avoue que j’ai longtemps vu la BD comme un divertissement plus que comme un objet d’enseignement. Mais les temps changent, et moi aussi ! » (Enseignant C, 22 ans d’expérience). Cette évolution reflète peut-être un glissement générationnel ou professionnel : les enseignants de FLE d’aujourd’hui semblent en effet plus enclins à exploiter tous les leviers possibles pour aider les apprenants, y compris ceux issus de la culture populaire. Aucun des participants ne qualifie plus la BD de “mauvais genre” de façon négative. Au contraire, leur perception rejoint l’idée que ce qui compte, c’est l’usage qu’on en fait en classe et l’intérêt suscité chez l’apprenant, plutôt que le statut canonique ou non de l’œuvre étudiée.

4.2. Pratiques pédagogiques actuelles et retours d’expérience

La deuxième thématique explorée concerne les pratiques effectives des enseignants ; ont-ils déjà tenté d’utiliser des bandes dessinées ou romans graphiques en classe de FLE, et si oui, avec quel résultat ? Nos données révèlent que sur les 10 enseignants interrogés, seulement 3 déclarent avoir déjà utilisé ce type de support dans leurs cours de façon formelle. Parmi ces pionniers, les expériences varient : un enseignant mentionne avoir travaillé sur quelques planches d’Astérix dans un cours de civilisation (pour illustrer, par l’humour, certains stéréotypes culturels français), un autre a utilisé l’album Persepolis de Marjane Satrapi en cours de FOU (Français sur Objectifs Universitaires) afin de lancer un débat sur la société iranienne et les changements historiques qui y sont dépeints ; le troisième a fait réaliser à ses étudiants avancés un projet de fin de semestre consistant à créer une petite BD numérique, exploitant ainsi la bande dessinée comme outil de production et non seulement comme objet d’étude. Ces trois retours d’expérience sont qualifiés de « concluants » par les intéressés : ils rapportent que les étudiants étaient « enthousiastes et participatifs », et que cela a « suscité des échanges riches, y compris avec les plus timides » (dixit Enseignant I, qui a encadré le projet de BD numérique). En d’autres termes, les rares initiatives déjà menées semblent avoir eu un effet positif sur l’ambiance de classe et la dynamique d’apprentissage, d’après les enseignants concernés.

Cependant, ces tentatives innovantes demeurent isolées et n’ont pas été reconduites de manière systématique. Les 7 autres enseignants n’ont jamais encore intégré de roman graphique (ni de BD) dans leurs cours. Interrogés sur les raisons de cette absence (question ouverte), la plupart avancent des contraintes pratiques et institutionnelles. La raison la plus fréquemment citée est le manque de temps pour préparer ce type d’activité et pour couvrir l’intégralité du programme officiel. En effet, 5 des 7 enseignants non utilisateurs expliquent en substance que « le programme est chargé et on a déjà du mal à finir le manuel, donc difficile de rajouter autre chose » (synthèse de réponses convergentes). Quatre évoquent le manque de ressources ou d’exemples concrets : « Je ne sais pas trop comment m’y prendre, je n’ai pas d’exemple de séquence pédagogique utilisant une BD » (Enseignant B). Deux mentionnent aussi l’absence de BD dans les manuels scolaires actuels : « Les manuels de FLE proposent très rarement des extraits de BD, donc on n’y pense pas forcément » (Enseignant F). Enfin, un enseignant (G) formule une réticence pédagogique plus spécifique, indiquant qu’il avait « peur que les étudiants n’apprennent pas grand-chose de nouveau en lisant une BD, par rapport à un texte littéraire plus exigeant » . Cette dernière remarque révèle l’inquiétude de certains quant à la « rentabilité » pédagogique de ces supports : le roman graphique risque-t-il d’abaisser le niveau ou d’apporter moins de vocabulaire/grammaire qu’un texte classique ? Ce point fait le lien avec les freins plus généraux ressentis vis-à-vis de ce support, que nous aborderons ci-dessous.

Notons enfin que, concernant leur familiarité personnelle avec le genre, nos répondants sont assez variés : 3 se disent lecteurs réguliers ou passionnés de BD/romans graphiques, 4 lisent ces supports « de temps en temps », et 3 pratiquement jamais. On peut supposer que cette familiarité joue sur la probabilité d’usage en classe (les 3 qui ont tenté l’expérience font tous partie des lecteurs au moins occasionnels). Cependant, même les non-lecteurs de BD se disent ouverts sur le principe – signe que l’absence de pratique jusqu’ici n’est pas due à un rejet du médium mais plutôt aux contraintes évoquées ci-dessus.

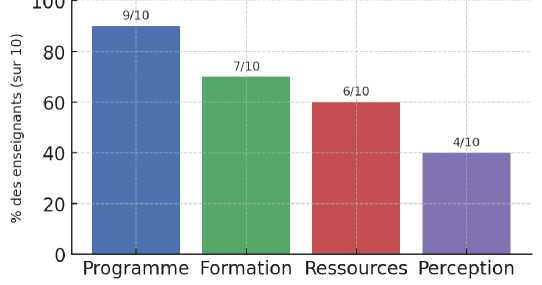

4.3. Freins et obstacles à l’intégration en classe : (Figure 2)

La question des obstacles potentiels a été abordée de deux manières dans le questionnaire : d’une part via des items à échelle de Likert (plusieurs affirmations à valider ou non, question 5), et d’autre part via des justifications libres (questions ouvertes précédentes sur les raisons de non-usage). De l’analyse croisée de ces réponses, il ressort plusieurs freins majeurs, qu’ils soient réels ou simplement perçus à l’utilisation du roman graphique en contexte universitaire FLE.

Le premier obstacle mis en lumière est la contrainte du programme et des examens. Neuf enseignants sur dix se disent plutôt d’accord ou tout à fait d’accord avec l’affirmation « Le programme officiel et la préparation aux examens limitent la possibilité d’utiliser ce type de support en classe. » Autrement dit, ils estiment que le cadre institutionnel (syllabus à boucler, contenu des partiels/examens axé sur des connaissances plus classiques) ne laisse pas beaucoup de latitude pour des digressions pédagogiques autour d’une BD ou d’un roman graphique. Les enseignants craignent donc de « perdre du temps » sur un support de ce type au détriment de notions jugées plus académiques (littérature française classique, grammaire, etc.). Ce frein temporel et programmatique est de loin le plus unanimement reconnu.

Enfin, un dernier frein, évoqué par 4 enseignants, tient à la perception institutionnelle et au manque de sérieux supposé de ces supports. Bien que tous reconnaissent en théorie la valeur pédagogique potentielle des BD, certains ne sont « pas sûrs que la hiérarchie voie d’un bon œilqu’on travaille sur des BD » (témoignage anonyme). En l’absence de directives officielles ou de validation explicite par les programmes, ils craignent une critique implicite, comme si utiliser une BD risquait de faire paraître le cours moins “sérieux” ou rigoureux aux yeux de leurs supérieurs ou collègues. Il s’agit là davantage d’un frein psychologique (auto-censure par prudence) qu’un obstacle réel, mais il n’en demeure pas moins qu’un enseignant isolé peut hésiter à innover de peur d’être mal compris.

Malgré l’ensemble de ces freins, il convient de souligner qu’aucun enseignant n’a exprimé de rejet total du roman graphique. Les obstacles identifiés sont présentés comme des conditions à gérer ou des problèmes à résoudre, non comme des impossibilités rédhibitoires. En somme, les enseignants interviewés voient bien quels défis pratiques ou institutionnels l’introduction de tels supports pose, mais il ne s’agit pas pour eux de raisons d’abandonner l’idée, plutôt de points à prendre en compte pour la mettre en œuvre efficacement.

5. Discussion

Les résultats de cette étude exploratoire confirment en grande partie les intuitions et arguments avancés dans notre cadre théorique, tout en apportant un éclairage pragmatique sur la mise en œuvre du roman graphique en contexte réel de classe. Nous organisons la discussion autour de trois axes principaux : (1) les bénéfices potentiels de l’intégration des genres non canoniques, tels que perçus (ou expérimentés) par les enseignants, et comment ils répondent aux enjeux identifiés (motivation, compétences linguistiques, compétences culturelles) ; (2) les obstacles à lever pour une intégration pérenne de ces supports, ainsi que des pistes concrètes d’action pour y parvenir ; (3) les perspectives didactiques plus larges qui se dessinent, tant du point de vue de la pratique enseignante que de la formation des enseignants de FLE.

5.1. Bénéfices perçus et apports concrets du roman graphique

Un premier constat saillant est l’impact motivationnel très positif anticipé (et parfois observé) par les enseignants lorsqu’on utilise un roman graphique en classe de FLE. Ce que les enseignants pressentaient et que la littérature suggère peut se vérifier dans leurs retours d’expérience ; dès qu’un support suscite du plaisir et de la curiosité, il remplit une condition essentielle à l’apprentissage efficace, à savoir l’implication active de l’apprenant. Dans notre enquête, les enseignants insistent sur le fait qu’une bande dessinée ou un roman graphique « attire l’attention », « motive davantage » les étudiants qu’un texte traditionnel. Certains ont pu le constater directement : les quelques tentatives relatées ont mené à des apprenants « enthousiastes », « participatifs », « même les plus timides s’y sont mis » . Ces témoignages rejoignent ce qu’observent d’autres travaux en didactique : utiliser un récit graphique en classe crée un climat affectif positif et une dynamique d’apprentissage plus vivante. Un enseignant rapporte par exemple dans son expérience que la discussion autour des planches de la BD était animée et spontanée, « bien plus qu’avec un texte écrit classique » . Cela corrobore l’idée qu’un support visuel-narratif peut dédramatiser la lecture en langue étrangère et libérer la parole des apprenants. Comme l’énoncent les théories de la motivation en contexte éducatif (Deci & Ryan, 1985 ; Viau, 1994), un apprenant motivé investira davantage d’effort et de temps, et développera une attitude positive qui peut se répercuter sur son autonomie à long terme. Nos enseignants semblent en être conscients : plusieurs mentionnent que si les étudiants prennent goût à lire un roman graphique en classe, cela peut “déclencher chez eux l’envie de lire d’autres œuvres en français” prolongement souhaitable au-delà du cours. Ainsi, du point de vue affectif et motivationnel, l’apport du roman graphique apparaît clairement comme un atout majeur selon les acteurs interrogés, ce qui est cohérent avec les perspectives évoquées dans la littérature (Sossouvi, 2012 ; Boumendjel, 2019, entre autres).

Deuxième point, le roman graphique est perçu comme un véhicule d’apprentissage linguistique et culturel efficace, à condition d’être utilisé de manière guidée. Les enseignants ayant expérimenté son usage notent que les étudiants ont enrichi leur vocabulaire, par exemple des termes liés au contexte de l’histoire ou des expressions idiomatiques utilisées par les personnages et qu’ils ont pratiqué la langue de façon plus contextuelle et authentique qu’à travers les exercices habituels. En particulier, l’importance des dialogues dans l’album est vue comme un avantage : cela expose les apprenants à des interactions orales situées (argumenter, s’exclamer, convaincre, etc.), qu’ils peuvent ensuite imiter ou réemployer. Dans notre étude, un enseignant mentionne avoir fait lire des dialogues à voix haute en classe, ce qui a permis de travailler la prononciation et l’intonation en plus de la compréhension écrite. Ce constat fait écho à l’observation de L. Boumendjel selon laquelle « par son style conversationnel, le roman graphique utilisé comme support didactique développe l’enseignement/apprentissage d’une langue étrangère » (Boumendjel, 2019). En outre, le fait d’avoir demandé aux étudiants (lors des expérimentations isolées) de produire quelque chose en lien avec le roman graphique, par exemple donner leur avis ou créer une suite, a stimulé leur expression écrite de manière significative. D’après l’enseignant ayant mené ce type de tâche, la dimension créative et personnelle de l’activité (imaginer une histoire, exprimer son opinion sur l’album) a incité les étudiants à écrire plus et avec plus d’enthousiasme qu’à l’accoutumée, car ils se sentaient impliqués par le contenu. On touche là à un principe clé de l’approche actionnelle en didactique des langues : une tâche signifiante, ancrée dans un contexte narratif, amène l’apprenant à mobiliser ses ressources langagières plus volontiers que des exercices formels décontextualisés. En somme, du point de vue linguistique, nos résultats suggèrent que le roman graphique peut être un support tout aussi formateur qu’un texte classique, tout en étant plus motivant, ce qui tend à invalider la crainte exprimée par un enseignant que « les étudiants n’apprendraient pas grand-chose de nouveau » avec ce support. Au contraire, s’il est exploité intelligemment, le roman graphique offre un terrain propice au développement de compétences multiples (lecture, oral, écrit, interaction).

Enfin, du point de vue culturel et interculturel, l’intégration d’un contenu contemporain via le roman graphique semble apporter une plus-value que les enseignants mesurent bien. Ceux-ci insistent sur le fait qu’à travers un album, les apprenants découvrent des éléments socio-culturels concrets, souvent en phase avec l’actualité ou leur propre univers. Par exemple, utiliser La Présidente (roman graphique uchronique sur la politique française) ou Persepolis a permis d’aborder en classe des thématiques historiques et sociales (l’extrême-droite en France, la révolution iranienne) tout en étudiant la langue. Les enseignants y voient donc un moyen de contextualiser l’apprentissage du français dans des réalités du monde francophone, rendant la langue moins abstraite. Plusieurs d’entre eux notent que cela suscite des discussions spontanées de la part des étudiants, qui font des liens avec leur propre contexte ou posent des questions culturelles, signe d’un éveil interculturel. En bref, les bénéfices anticipés ou observés couvrent un large spectre : motivation, participation, apprentissage linguistique actif, ouverture culturelle, créativité… Ce qui confirme que le roman graphique, loin d’être un simple outil ludique, s’avère un support polyvalent touchant simultanément aux dimensions linguistiques, culturelles et affectives de l’apprentissage. On rejoint ainsi le constat de chercheurs comme L. Sossouvi et L. Boumendjel que « exploiter ces formes visuo-verbales en classe de langue » peut contribuer à un apprentissage plus global, à la fois linguistique et culturel, tout en renforçant la motivation des apprenants (Sossouvi, 2012; Boumendjel, 2019).

5.2. Obstacles à surmonter et pistes d’action

Malgré ces atouts, notre étude met aussi en évidence des obstacles concrets qu’il convient de prendre en compte pour une intégration réussie du roman graphique en classe de FLE. Le premier obstacle souligné est institutionnel : la contrainte du programme et l’impératif de terminer le syllabus dans le temps imparti. Ce facteur est particulièrement prégnant dans le contexte universitaire algérien où, d’après les enseignants, les examens semestriels et les contenus officiels laissent peu de marge de manœuvre. Pour lever ce frein, plusieurs pistes peuvent être envisagées. Les enseignants eux-mêmes suggèrent d’introduire le roman graphique en fin de parcours (par exemple après les examens, lors d’ateliers d’été ou de modules optionnels) afin de ne pas interférer avec les obligations académiques. Il s’agirait d’une stratégie intéressante à court terme : exploiter les “temps morts” ou périodes plus flexibles pour innover. À plus long terme, on pourrait militer pour une évolution curriculaire incluant officiellement ces supports, par exemple, intégrer un extrait de roman graphique dans les manuels ou dans les textes au programme. Cela conférerait une légitimité institutionnelle immédiate et inciterait davantage d’enseignants à les utiliser en cours réguliers. En attendant, la solution pragmatique consiste à s’insérer dans les interstices du programme : choisir un roman graphique dont la thématique recoupe le programme (ainsi on ne s’éloigne pas trop des objectifs) et/ou le proposer en activité complémentaire non évaluée (club de lecture, projet tutoré).

Le deuxième obstacle de taille est le manque de formation et de ressources pédagogiques. Nos répondants ont exprimé le besoin d’être guidés, formés, ou du moins outillés pour exploiter efficacement un roman graphique. Une piste concrète serait d’élaborer et de diffuser des fiches pédagogiques types sur quelques œuvres pertinentes. Par exemple, concevoir un dossier clé en main sur un roman graphique francophone adapté (objectifs, exploitation de certaines planches, exercices linguistiques associés) et le mettre à disposition via les canaux de formation (sites d’enseignants FLE, centres de formation, etc.). Cela répondrait directement au besoin évoqué par 70 % d’entre eux d’avoir du matériel prêt à l’emploi. De même, intégrer dans la formation continue des ateliers pratiques sur l’usage de la BD en classe permettrait de renforcer la compétence des enseignants et leur confiance en la matière. Comme le suggère un enseignant, créer une communauté d’échange (par exemple sur une plateforme en ligne type IFprofs ou un réseau social professionnel) où chacun pourrait partager son expérience, ses supports, ses conseils, serait extrêmement bénéfique pour mutualiser les bonnes pratiques et rassurer les novices. Il est notable que dès lors qu’ils se sentent accompagnés, nos enseignants ne voient plus de frein insurmontable, preuve que la clé réside dans l’accompagnement professionnel et la mise à disposition de ressources.

D’autres obstacles plus techniques, tels que la disponibilité des supports, peuvent également être gérés avec un peu d’ingéniosité. Par exemple, face au problème du coût/droit d’auteur d’un album complet, on peut envisager de travailler à partir d’extraits choisis (quelques planches représentatives) tout en résumant oralement le reste de l’histoire. Plusieurs éditeurs ou sites officiels offrent des extraits gratuits que l’on peut exploiter légalement en classe. On pourrait aussi recourir à des versions numériques sur tablette si l’équipement le permet, ou à l’impression d’un nombre limité d’exemplaires pour du travail en groupe. La question de l’accès au matériel demande certes une planification (choisir une œuvre disponible, éventuellement recueillir un budget départemental pour l’acquérir, etc.), mais n’est pas un frein absolu ; une fois la bonne ressource identifiée, l’enseignant peut trouver des moyens de la présenter en classe (vidéoprojecteur pour montrer des planches, par exemple, si distribuer à chacun est compliqué).

Concernant l’encadrement pédagogique de l’activité BD, il importe de prévoir des stratégies pour les apprenants faibles afin qu’ils ne se sentent pas perdus. Par exemple, nos enseignants pourraient, en amont de la lecture, enseigner quelques mots-clés du vocabulaire de l’album ou contextualiser l’histoire pour en faciliter la compréhension. Durant la lecture, on peut alterner entre phases guidées (explication d’une page) et phases autonomes, afin de garder tout le monde impliqué. L’une des craintes exprimées est que les étudiants ne lisent que les images : pour y remédier, l’enseignant peut mettre en place des activités qui obligent à revenir au texte (par exemple retrouver dans les bulles qui dit telle réplique, expliquer une expression utilisée par un personnage, etc.). Ainsi, les images deviennent un support et non un substitut à la langue. Il s’agit en somme d’accompagner la lecture de manière méthodique, ce que les enseignants de littérature savent déjà faire avec des textes complexes, et qu’ils peuvent transposer à ce nouveau format.

En dissipant ainsi progressivement ces obstacles (temps, formation, ressources, encadrement), on crée les conditions d’une intégration réussie du roman graphique en classe. Les enseignants de notre étude, en tout cas, ne demandent qu’à être convaincus et soutenus. Leurs réponses indiquent une forte volonté d’expérimentation dès lors que les conditions seront réunies.

6. Conclusion

En définitive, notre étude a permis de mettre en évidence le potentiel significatif que représente l’intégration des genres littéraires non canoniques, notamment le roman graphique, dans l’enseignement du FLE à l’université. À travers l’enquête menée auprès des enseignants du département de français à l’Université d’Oum El Bouaghi, nous avons confirmé que ces supports favorisent une motivation accrue chez les apprenants, permettent un apprentissage linguistique authentique, et facilitent une ouverture culturelle essentielle à l’acquisition d’une langue étrangère. Ces résultats confortent les recherches existantes qui soulignent les bénéfices pédagogiques des formes narratives longtemps négligées par l'institution scolaire.

Cependant, l’étude a également identifié plusieurs obstacles à cette intégration, tels que les contraintes des programmes académiques, le manque de ressources pédagogiques adaptées, et une insuffisance de formation spécifique des enseignants. Ces freins ne sont toutefois pas insurmontables. Des solutions pratiques ont été évoquées : proposer des modules pédagogiques optionnels en fin de semestre, fournir aux enseignants des séquences pédagogiques clés en main, ou encore organiser des ateliers de formation continue. Ces recommandations sont autant de leviers susceptibles de faciliter l’adoption effective de ces supports innovants.

À cet égard, notre recherche suggère qu’une prise en compte accrue de ces genres littéraires non conventionnels dans les cursus officiels et dans les dispositifs de formation des enseignants serait bénéfique. En valorisant ces pratiques pédagogiques innovantes au sein de la communauté éducative et en offrant un cadre institutionnel favorable, il deviendrait alors possible d’intégrer durablement ces supports dans les pratiques enseignantes courantes, enrichissant ainsi significativement l’enseignement du FLE.

En termes de perspectives futures, il serait intéressant de prolonger ce travail en menant une étude expérimentale plus étendue auprès d’un échantillon élargi d’enseignants et d’apprenants. Une telle démarche permettrait notamment d’évaluer plus précisément l’impact pédagogique concret de ces supports sur les performances des apprenants en termes de compétences langagières et interculturelles. Il serait également pertinent d’explorer davantage les conditions d’exploitation optimales des romans graphiques en classe, en s’intéressant par exemple aux stratégies didactiques spécifiques à adopter selon les niveaux des étudiants. Ce prolongement de notre recherche constituerait une contribution significative à la réflexion didactique actuelle et renforcerait davantage encore la légitimité pédagogique des genres littéraires non canoniques en FLE.

7. Figures :

Avis sur I'utilisation du roman graphique en FLE

Figure 1. Attitude des enseignants quant à l’utilisation du roman graphique en cours de FLE

Obstacles per^us a I'integration du roman graphique

Figure 2. Obstacles perçus à l’intégration du roman graphique en classe de FLE (proportion d’enseignants étant d’accord avec chaque affirmation).

9. Liste bibliographique:

-

1. Boumendjel L, (2019). Le roman graphique, une nouvelle démarche didactique pour une appropriation plus souple du FLE . Revue Expressions (Université de Constantine1. Algérie), (9), 172-184.

-

2. Charnet, C. (2012). Littérature de jeunesse et enseignement du français langue étrangère : du récit à la lecture interculturelle . Synergies Monde (France) (9), 121-132.

-

3. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior . New York: Plenum Press.

-

4. Garcia-Debanc, C., & Goigoux, R. (2008). Lire etproduire des textes à l'école . Paris : Hachette Éducation.

-

5. Lebrun, M., Lacelle, N., & Boutin, J.-F. (2012). La littératie médiatique multimodale : de nouvelles approches en lecture-écriture à l'école et hors de l'école . Québec : Presses de l’Université du Québec.

-

6. Poletti, M.-L. (1997). Ne lisez pas entre les lignes . Le Français dans le Monde, (285), 54.

-

7. Raimond, Anne-Claire, " Articulations entre pratiques et recherches en sciences du langage et didactique de la littérature dans la formation des enseignants de FLE ", Transposition, n°2 La circulation des savoirs: entre recherches et pratiques enseignantes, 2020

-

8. Roche, T. (2014). La bande dessinée en classe de FLE : un support authentique pour travailler autrement les compétences de compréhension et d’expression . Le français dans le monde – Recherches et applications, (55), 94-104.

-

9. Sossouvi, L.-F. (2012). Les attitudes d’apprenants taïwanais de langue étrangère à l’égard de la bande dessinée etquelques implications . Linguistik Online, 55(5), 89-108.

-

10. Viau, R. (1994). La motivation en contexte scolaire . Montréal : Éditions du Renouveau pédagogique.

Consulté le 09 Décembre 2024.

845