Лисинское лесничество как уникальный полигон почвенно-экологического мониторинга

Автор: Апарин Б.Ф., Бабиков Б.В., Касаткина Г.А., Сухачева Е.Ю.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Статья в выпуске: 83, 2016 года.

Бесплатный доступ

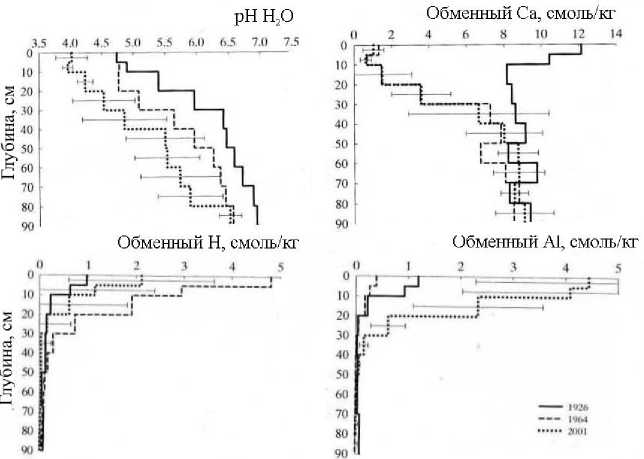

Лисинское лесничество (Ленинградская область) является перспективной территорией на Северо-Западе России для проведения почвенно-экологического мониторинга. Для него характерны типичные для Северо-Запада экосистемы, слабоизмененные антропогенным воздействием, имеются материалы исследований почв и почвенного покрова за длительный период и почвенные монолиты, отобранные в разные годы. Впервые (в 1926-1929 гг.) почвенный покров Лисинского лесничества обследован А.А. Роде. В настоящее время в дерново-подзолистой почве на безвалунных озерно-ледниковых суглинках определены изменения типоморфных характеристик и проведен анализ таксономической структуры микробиома. На основании сравнительного анализа современных образцов из дерново-подзолистой почвы и образцов, отобранных из почвенных монолитов установлено, что за 75 лет произошло значимое снижение значений рН и степени насыщенности основаниями. Заложены мониторинговые полигоны по маршруту II Международного конгресса почвоведов (1930 г.). Обосновано выделение семи объектов почвенно-экологического мониторинга, характеризующих все типичные экосистемы Лисинского лесничества. Почвы четырех объектов мониторинга включены в Красную книгу почв Ленинградской области: дерново-подзолистая на моренных суглинках - разр. “Яма Роде”, дерново-подзолистая на ленточных глинах - разр. “Костенки”, осушенная торфяно-глеевая - разр. “Суланда” и дерново-аллювиальная - разр. “Лустовка”.

Объекты мониторинга, экосистемы, почвенные монолиты, микробиом, ленточные глины, моренные суглинки

Короткий адрес: https://sciup.org/14313657

IDR: 14313657 | DOI: 10.19047/0136-1694-2016-83-140-158

Текст научной статьи Лисинское лесничество как уникальный полигон почвенно-экологического мониторинга

DOI: 10.19047/0136-1694-2016-83-140-158

В 60 км юго-восточнее Санкт-Петербурга находится крупный лесной массив - Лисинское лесничество, который относительно слабо затронут антропогенным воздействием. Лесничество является одной из наиболее перспективных территорий на Северо-Западе России для организации и проведения почвенноэкологического мониторинга. Преимуществами территории лесничества как полигона почвенно-экологического мониторинга являются:

-

- удобное географическое расположение в крупном агропромышленном регионе и одновременно достаточная удаленность от промышленных объектов;

-

- типичные для Северо-Запада России экосистемы;

-

- наличие разновременных материалов разнообразных исследований почвенно-растительного покрова;

-

- хорошо изученная история 200-летнего освоения территории.

Лисинское лесничество относится к ООПТ Ленинградской области (Постановление..., 1996) . Оно является региональным комплексным заказником, что повышает его ценность как мониторинговой площади.

Площадь заказника составляет 28 257.5 га. Территория заказника “Лисинский” относится к землям лесного фонда, в котором выделяются 1) зоны особо ценных природных объектов и комплексов; 2) зоны экстенсивного природопользования; 3) зоны интенсивного природопользования (полосы отвода автомобильных и ж/д дорог) (Материалы комплексного..., 2011) .

Территория Лисинского лесничества относится к ландшафту озерно-ледниковых глинистых заболоченных равнин (Ильмень-Волховская низина) и представляет собой плоскую слабодрениро-ванную равнину с абсолютными отметками 52-68 м с понижениями в виде неглубоких долин многочисленных небольших речек и ручьев, часть которых летом пересыхает. Наиболее значительная река территории - Лустовка, с водосбором около 10 тыс. га (Лисино, 2009; Лисинское учебное лесничество, 2005) .

Наиболее распространенными на территории Лисинского лесничества почвообразующими породами являются моренные отложения - валунные суглинки, мощностью 2-3 м и более. В юго-восточной части преобладают безвалунные озерно- ледниковые суглинки и ленточные глины. В некоторых местах встречаются валунные пески мощностью 1.0–1.5 м. Значительную площадь занимают торфяники. В прошлом более 30% лесхоза было заболочено. В настоящее время значительная часть болот и заболоченных земель осушена. Леса лесхоза представлены ельниками, а чаще древостоями смешанного состава. Значительная часть территории лесхоза рубками практически не затрагивалась. Эти естественные древостои по существу являются единственными нетронутыми участками леса на Северо-Западе России. Богат и напочвенный покров. Здесь описано более тысячи видов травянистых растений, часть из которых сохранилась только в Лисинском лесхозе (Бабиков, Шурыгин, 2006).

Среди почв автоморфных позиций преобладают дерновоподзолистые, формирующиеся на моренных суглинках и ленточных глинах. Значительная доля площади приходится на торфяноглеевые и болотные почвы.

Ниже дана характеристика морфологического строения дерново-подзолистой почвы на ленточных глинах и дерновоподзолистой на моренных суглинках, которое типично для аналогичных почв Северо-Запада России (Апарин и др., 2007) .

Разрез дерново-подзолистой глееватой почвы на ленточной глине (дерново-подзолистая элювиально-метаморфическая (Классификация и диагностика..., 2004) заложен в юго-западной части Костенского лесничества, в 145 квартале на плоском участке, в 50 м от узкой долины р. Сердце. Лес осиновый с елью, березой. Возраст осины -130 лет, ели - 90-100 лет. Почвенный покров: кислица, сныть, папоротник-орляк, грушанка, золотая розга.

О (подстилка), 0-3 см - на поверхности опад прошлого года, слабо-разложившийся, с 1 см подстилка темно-бурая, рыхлая, среднеразло-жившаяся.

AY, 3-10 см - темно-серый (2.5 Y 3/2) (здесь и далее дан цвет по шкале Манселла) тяжелосуглинистый, влажный, рыхлый, мелкокомковатый. Масса корней. Конкреции мелкие, рыхлые. Переход постепенный.

Elg, 10-30 см - белесо-серый (2.5 Y 5/2), влажный, редкие конкреции 16-30 см - белесовато-сизый с палево-желтыми пятнами (5 Y 6/3), тяжелосуглинистый, листовато-плитчатый, уплотнен. Оржавление по мелким корням, много конкреций. Переход постепенный.

ВElg, 30–36 см – серовато-сизый с желтовато-коричневыми пятнами (2.5 Y5/4 и 5Y 6/3), тяжелосуглинистый, влажный, плитчато-ореховатый, уплотнен. На поверхности педов – серые пылеватые кутаны. Охристые пятна. Единичные крупные корни. Переход постепенный.

ВМgt, 36–67 см – коричнево-бурый (10Y 5/3), тяжелосуглинистый, влажный, ореховато-призматический, уплотнен. Разбит вертикальными трещинами, заполненными глинистыми кутанами сизого цвета. По граням педов – красновато-коричневые кутаны. Редкие корни, точечные марганцевые примазки. Переход постепенный.

ВMg, 67–82 см коричневато-бурый (10Y 5/4), глинистый, влажный, ореховато-плитчатый, уплотнен, много сизых пятен. Переход постепенный.

ВСg, 82–104 см – бурый с сизоватым оттенком (7.5 R 4/4), глинистый, влажный, плотный. Присутствуют фрагменты слоистой почвообразующей породы. Прослои разорваны, смяты. Яркие охристые пятна, разводы по горизонтальным плоскостям. Сетка мелких корней по плоскостям структурных отдельностей. Переход заметный.

-

С, 104–135 см – ленточная глина (10Y 3/4 и 2.5 Y 5/4), плотная, пластичная. Чередование коричнево-бурых глинистых прослоев, мощностью 2–3 см с желтовато-серыми пылеватыми прослоями, мощностью 1–2 см. Заметна микрослоистость прослоев.

Почва характеризуется элювиальным типом распределения дисперсных частиц, которое также может быть связано с литологической неоднородностью почвообразующей породы (таблица). Почва кислая. В обменной кислотности алюминий играет бόль-шую роль, чем водород. Характер распределения поглощенных оснований коррелирует с распределением ила. Содержание органического углерода резко убывает по профилю, причем на границе гумусового горизонта наблюдается смена гуматно-фульватного гумуса на фульватный. Минералогический состав тонких фракций представлен в основном гидрослюдами и каолинитом.

Разрез дерново-подзолистой глееватой почвы на моренных суглинках заложен в парковом квартале недалеко от разр. “Яма А.А. Роде” на небольшом повышении под ельником-кисличником-зеленомошником. В напочвенном покрове преобладают кислица, черника, зеленые мхи.

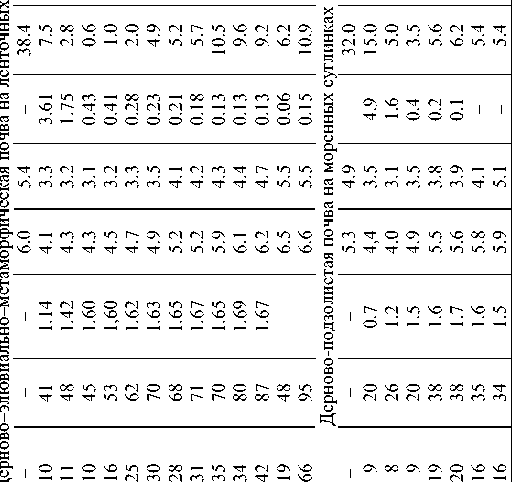

Физико-химическая характеристика и гранулометрический состав почв

Горизонт Глубина, Содержание Плотность рН С, % Поглощенные Hг, мг- V, % см фракций, % от сложения, катионы мг- экв/100 г почвы г/см3 экв/100 г почвы почвы

≤0.001 мм ≤0.01 мм Н 2 О КCl Ca2+ Mg2+

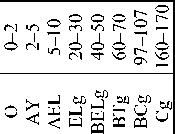

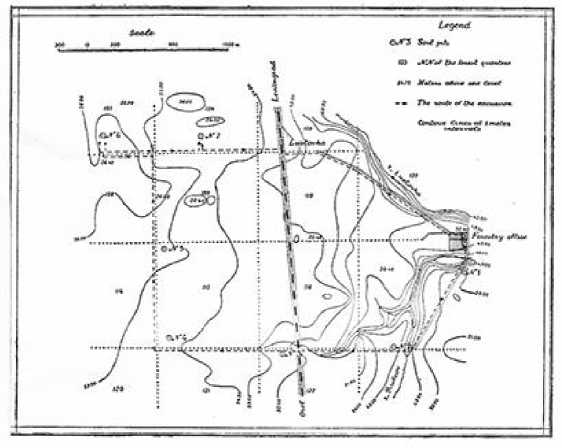

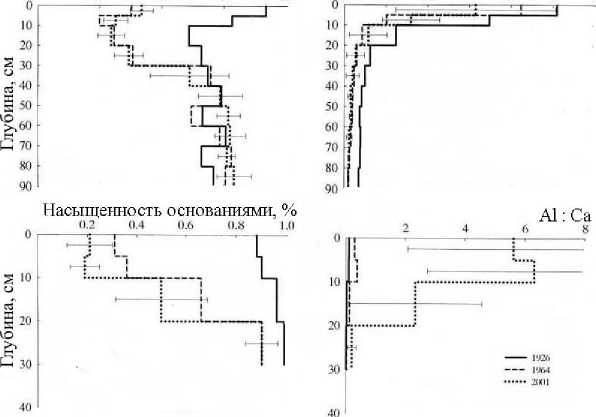

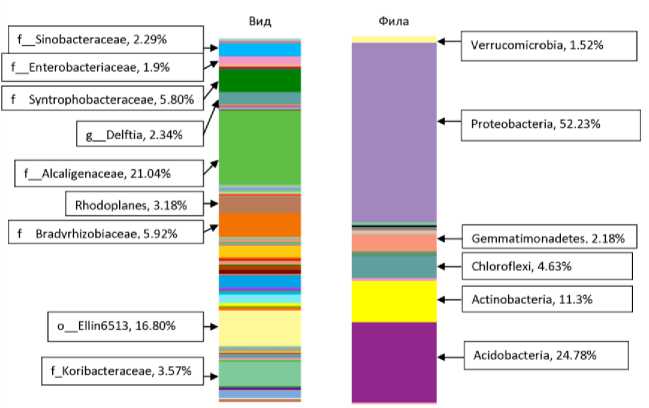

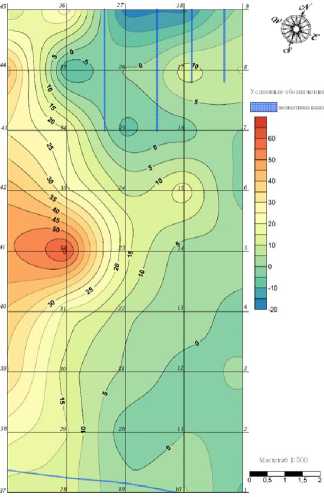

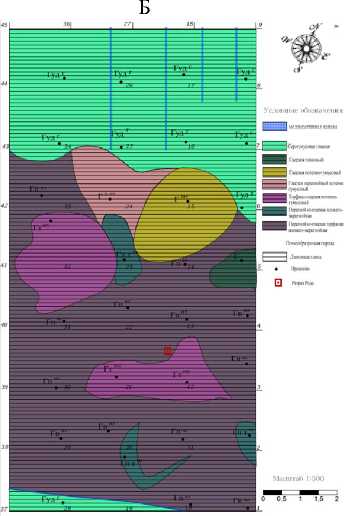

'^о^1Г)хГхГОхГГ^^ооооо1'Г)Г-r^xroioi г- ixD ю irf ю m м м ^ о Примечание. Нг – гидролитическая кислотность, V – степень насыщенности основаниями. O (подстилка), 0–2 см – подстилка рыхлая, влажная, слаборазложив-шаяся, состоит из опада хвои, листовых пластинок, сучьев. АY, 2–5(10) см – темно-серый (2.5Y 3/0), влажный, рыхлый, легкосуглинистый, комковатой структуры. Масса корней древесной, травянистой и кустарничковой растительности. Отмытые зерна кварца. Переход постепенный, граница неровная, языками. АEL, 5(10)–8(15) см белесовато-серый с бурыми пятнами (2.5Y 5/2), влажный рыхлый, легкосуглинистый, комковатый. Пронизан корнями растений. Обилие железо-марганцевых конкреций размером 1–2 мм. Включения мелкого гравия, отдельных валунов. Переход заметный, граница неровная. Elg, 8(15)–38(49) см – неоднородно окрашенный (2.5 Y 7/2) и 2.5 Y 5/2), преобладает желтовато-серый цвет с белесым оттенком, влажный, уплотненный, легкосуглинистый, комковато-плитчатый. Встречаются отдельные мелкие корни. Масса мелких (1–2 мм), рыхлых конкреций. Включения валунов диаметром 7–10 см. В нижней части горизонта сочится вода. Переход заметный, граница языковатая. BElg, 38(49)–60 см – неоднородно окрашенный (10 YR 6/5 и 2.5 Y 7/2) сизовато-белесые сильно хрящеватые пятна и затеки, бурые вязкие глинистые пятна, влажный, плотный, призматически-ореховатый. Отдельные тонкие корни, мелкие рыхлые конкреции. Стенки трещин покрыты глинистыми кутанами. Встречаются валуны диаметром до 6 см. Переход постепенный. ВTg, 60–97 см – красновато-бурый (10 YR 6/5 и 2.5 Y 7/2) влажный, плотный, среднесуглинистый, ореховатый. Редкие корни. Сизые пятна, полосы, затеки, железо-марганцевые примазки, марганцевые скопления. Включения гравия и валунов. Переход постепенный. ВСg, 97–140 см – серовато-бурый (10YR 6/4), влажный, плотный, тяжелосуглинистый, ореховатый. Обилие валунного материала. Вокруг валунов – ржавые пятна. Переход постепенный. Сg, 140–170 см – серовато-желтый (10YR 6/4), мокрый, плотный, тяжелосуглинистый, плитчато-ореховатый. Редкие сизые и охристые пятна. Много валунов. Почвенный профиль резко дифференцирован по содержанию илистой фракции. С глубины 30 см наблюдается двукратное увеличение в ее содержании. По содержанию фракции физической глины почвенный профиль менее контрастен. Почва кислая по всему профилю. Для почвы характерно высокое содержание гумуса в слое 2–10 см, причем в групповом составе значительно преобладают фульвокислоты. А.А. Роде в 1926–1929 гг. проводит первое большое исследование почв Лисинского лесничества, ориентированное на решение задач лесовыращивания и ведения лесного хозяйства. Рассматривая условия, в которых протекает почвообразовательный процесс А.А. Роде на основании результатов исследований пришел к следующим выводам (Роде, 1931). – в условиях Лисинского лесхоза наиболее важным фактором, определяющим направление почвообразовательного процесса, является водный режим почвы; – нормальным почвообразовательным процессом для почв лесхоза является подзолообразование, на который накладывается процесс заболачивания; – грунтовые воды залегают достаточно глубоко и не оказывают влияния на почвообразовательный процесс. Заболачивание вызывается только водами атмосферного происхождения, прежде всего верховодкой. Результаты своих исследований А.А. Роде представил в работе “Материалы к изучению почвенного покрова Лисинского учебного леспромхоза” (Роде, 1931) и использовал в своей классической работе “Подзолообразовательный процесс” (Роде, 1937). В 1930 г. Лисинское лесничество стало интернациональной исследовательской ареной, где собрались почвоведы II Международного конгресса, для которых была проведена полевая экскурсия с демонстрацией почвенных разрезов, заложенных А.А. Роде (Rode, 1930) (рис. 1). В экскурсии были освещены вопросы генезиса лесных почв, формирующихся на разных элементах озерноледникового ландшафта и разных почвообразующих породах под таежной растительностью, и охарактеризованы условия, в которых протекает главный почвообразовательный процесс данной территории – подзолообразование. Научные исследования почв продолжались и в последующие годы. В 1931 г. под руководством И.В. Тюрина выполнена комплексная работа по изучению процесса заболачивания вырубок. В 1936–1937 гг. И.В. Тюриным и В.В. Пономаревой проводилось изучение гумуса лесных почв (Тюрин, 1937). В эти же годы сотрудниками кафедры почвоведения лесотехнической академии под руководством И.В. Тюрина составлена почвенная карта мас- Рис. 1. Карта маршрута экскурсии в Лисино (1–7 – расположение опорных разрезов), 1930 г. штаба 1 : 200 000. В последующие годы значительные исследования почв Лисино выполнены под руководством Н.Л. Благовидова, Б.В. Надеждина, Б.В. Бабикова (Бабиков, 2004; Бабиков, Шурыгин, 2006). В 1996 г. Лисино было включено в экскурсионный маршрут по Северо-Западу для участников 2-го съезда Докучевского общества почвоведов России (Путеводитель …, 1996). Экскурсантам были продемонстрированы два почвенных объекта. Один из них представлен почвой на ленточных глинах, который в течение ряда лет был объектом стационарных исследований (Матинян, 2003). Началом современного этапа почвенно-экологического мониторинга являются сравнительные исследования разновременных типоморфных характеристик дерново-подзолистой почвы. В 2001 г. сотрудниками кафедры почвоведения и экологии почв СПбГУ, Центрального музея почвоведения им. В.В. Докучаева и университета Олбани (США) проведены исследования образцов почв из монолитов, отобранных в 1926, 1964, 2001 гг. в парковом квартале лесничества. Сведения о древостое и состоянии исследуемого участка имеются с 1942 г. Характер воздействия на древостой участка ограничивался выборочной рубкой и заложением редких мелких осушительных каналов в период с 1893 по 1896 гг. Образцы из монолитов, которые хранятся в фондах в ЦМП им. В.В. Докучаева, отбирались последовательно на глубинах: 0– 5, 5–10 см и далее каждые 10 см. Точное местоположение отобранных монолитов установлено на основании сведений, хранящихся в фонде музея. В 2004 и 2010 гг. в местах отбора монолитов были заложены новые почвенные разрезы. Чтобы учесть влияние пространственной изменчивости свойств почв в радиусе 50 м, вокруг разрезов были заложены еще 4 дополнительных и из них отобраны образцы так же, как и в монолитах. Кроме того, были взяты керны из ели возраста от 50 до 150 лет. Для отбора кернов отбирались деревья хорошего состояния без видимых признаков нарушения. Результаты исследований образцов современных дерново-подзолистых почв и образцов, отобранных из почвенных монолитов, показали, что наиболее значительные изменения в лесных почвах Северо-Запада России связаны с изменением почвен-но-поглощающего комплекса: потерей обменных оснований, которое сопровождается увеличением почвенной кислотности. Установлено, что с 1926 по 2001 гг. произошло снижение значений рН на 0.75 единицы в верхней десятисантиметровой части профиля и более чем на 1 единицу на глубине от 10 до 80 см (рис. 2). Приблизительно половина этого снижения приходится на период с 1926 по 1964 гг. Концентрация обменного кальция значительно уменьшилась за период с 1926 по 1968 гг. в верхнем десятисантиметровом слое почвенного профиля. Между 1964 и 2001 гг. уменьшение обменного кальция оказалось незначительным. Концентрация обменного водорода в верхней тридцатисантиметровой части профиля увеличилась от 2 до 5-и раз в период с 1926 по 1964 гг., но затем произошло снижение количества обменного водорода за период с 1964 по 2001 гг. Ниже 30 см отмечено незначительное изменение в концентрации обменного водорода. Концентрация обменного алюминия немного снизилась в верхней десятисантиметровой части профиля с 1926 по 1964 гг., Рис. 2. Физико-химические свойства дерново-подзолистой почвы (1926, 1964, 2001 гг.). но резко возросла в верхнем тридцатисантиметровом слое профиля с 1926 по 2001 гг. Эти изменения отражают два этапа процесса подкисления почвы в верхних десятисантиметровых частях профиля. Можно предположить, что с 1926 по 1964 гг. увеличение кислотности связано с вытеснением обменного кальция водородом. Количество оснований, высвобождающихся в результате разрушения минералов и растительных остатков, оказалось недостаточным для нейтрализации водорода. С 1926 по 2001 гг. произошло значительное увеличение содержания обменного водорода. Степень насыщенности основаниями с 1926 г. значительно снизилась, достигнув минимума в 2001 г. Следует отметить, что произошло заметное уменьшение емкости катионного обмена в слое 0–30см с 1926 по 2001 гг. (рис. 3). Возможно, одной из причин этого является снижение содержания органического вещества в этом же слое. В слое 0–20 см Сумма обменных основании, смоль/кг С орг 5 1(1 15 20 1 2 3 4 5 6 Рис. 3. Содержание углерода и обменных оснований в дерновоподзолистой почве. произошло резкое увеличение отношения обменного алюминия к кальцию в период с 1964 по 2001 гг. Данные исследования роста деревьев по показателю ширины колец выявили сложную картину. Наблюдаются существенные неоднократные изменения в ширине колец, отражающие, по-видимому, колебания в погодных условиях. Хорошо выражена тенденция в уменьшении прироста деревьев за последние 20 лет. Возможно, причиной является подкисление почв. Выявленные изменения в свойствах почвы за последние 70 лет свидетельствуют об изменчивости важнейших типоморфных характеристик почв и сложном характере этих изменений. Проведенные исследования показали, что природа изменений свойств почв кроется как в самом процессе развития почвы, так и в воздействии на эти процессы антропогенного фактора. Значительную ценность для почвенно-экологического мониторинга придают исследования микробиома почв в Парковом квартале. Анализ таксономической структуры микробиома выявил 14 фил, из них доминируют 6: Proteobacteria (52.23%), Acidobacte- Рис. 4. Микробиом дерново-подзолистой почвы в Парковом квартале. ria (24.78%), Actinobacteria (11.3%), Chloroflexi (4.63%), Gemmati-monadetes (2.18%), Verrucomicrobia (1.52%). На уровне семейств выявлены: Alcaligenaceae (21.04%), Bradyrhizobiaceae (5.92%), Syntrophobacteraceae (5.8%), Delftia (2.3%). Enterobacteriaceae (1.9%), Pseudomonadaceae (0.3%). На уровне порядка: Ellin6513 (16.80%) (рис. 4). В 2004 г. сотрудниками СПбГУ и ЦМП им. В.В. Докучаева проведена работа по выявлению и характеристике почв Лисинского лесничества – объектов Красной книги почв Ленинградской области (Апарин и др., 2007). В рамках этой работы выбрано 4 объекта. Аллювиальная серогумусовая почва, дерново-подзолистая глееватая на моренных суглинках и дерново-подзолистая на ленточных глинах (дерново-элювиально-метаморфическая глинисто-иллювииро-ванная глееватая (Классификация и диагностика…, 2004)) отнесены к группе почвенных эталонов, а осушенная торфяно-глеевая (торфяно-перегнойно-элювозем глееватый (Классификация и диагностика…, 2004)) на участке “Суланда” к объектам мониторинга. “Суланда” известна как участок с высоким эффектом осушения среди специалистов всего мира. Выявлено, что в результате длительного осушения произошла существенная трансформация поч- венного профиля. Уменьшилась мощность торфяного горизонта при увеличении степени его минерализации. В почве сформировался элювиальный горизонт, прокрашенный потечным гумусом (содержание гумуса около 6%), затеки которого достигают глубины 45 см. Наблюдается облегчение гранулометрического состава в элювиальной части профиля. В 2012 г. кафедра почвоведения и экологии почв СПбГУ, Центральный музей почвоведения им. В.В. Докучаева и кафедра почвоведения Лесотехнического университет начали совместную работу по выбору мониторинговых площадок, на участках, где А.А. Роде были заложены опорные разрезы, представленные участникам II Международного конгресса почвоведов в 1930 г. В результате полевых изысканий точно определено местоположение шести демонстрационных разрезов. Вокруг разрезов были заложены площадки 20 × 25 м, составлена топографическая карта с сечением горизонталей 5 см и почвенные карты масштаба 1 : 500 м (Почвенное картирование, 2012). Примерами топографической и почвенной карт могут служить карты участка 2 (рис. 5). Анализ почвенного покрова полигонов показал, что преобладающими почвообразующими породами являются ленточные глины и морена, незначительную часть составляют двучленные отложения. Преобладают гидроморфные и полугидроморфные почвы, на долю автоморфных почв приходится лишь 5% от общей площади площадок. Главную роль в дифференциации почвенного покрова играет перераспределение влаги по элементам рельефа, идущее в условиях избыточного увлажнения, а подчиненную – неоднородность почвообразующих пород. Наиболее распространенные формы микрорельефа: кочки, понижения между ними, пристволовые превышения и вывалы. Формы рельефа, связанные с хозяйственной деятельностью, представлены мелиоративными канавами и пнями. Растительный покров мониторинговых площадок представлен еловыми зеленомошными и производными от них мелколиственными лесами, так же встречаются сосновые заболоченные леса. Все виды растений, произрастающих на территории лесничества, еще в 1930 г. А.А. Роде объединил в 4 группы ассоциаций (Rode,1930). Согласно материалам комплексного экологического обследования заказника (Материалы комплексного…, 2011) выявлено, А Рис. 5. Топографическая (А) и почвенная (Б) карты мониторинговой площадки 2. что доля хвойных насаждений осталась неизменной (приблизительно 58%), а лиственных уменьшилась с 41 до 32%. На полигонах сравнительный анализ динамики растительности, который проводился на основании описания растительности А.А. Роде (1930) и таксономических описаний участков в 1955 и 2004 гг., выявил, что на площадках 3, 4, 5 произошло увеличение возраста деревьев, отмечены незначительные колебания полноты древостоя, а также минимальные изменения в видовом составе растительности. На площадках 1, 2, 6, 7 установлено уменьшение возраста деревьев, произошли видимые изменения полноты древостоя, а также существенные изменения в видовом составе растительности. Подобные закономерности напрямую связаны с режимами природопользования. Таким образом, установлены следующие объекты мониторинга на территории Лисинского лесничества. 1. “Суланда” – болотный массив, осушенный в 1841– 1842 гг., квартал 115. Ельник зеленомошный. Почва: осушенная торфяно-глеевая (торфяно-перегнойно-элювозем окисленно-глеевый (Классификация и диагностика…, 2004)) на моренных отложениях. Включен как объект мониторинга в Красную книгу почв Ленинградской области. Отобран почвенный монолит. 2. “Яма Роде” – объект научных исследований А.А. Роде. Ельник кисличник зеленомошный. Почва: дерново-подзолистая глееватая на моренных суглинках. В 2011 г. проведен морфологогенетический анализ организации почвенной массы элювиальной толщи с использованием метода послойной фотофиксации через 5 см на площади 100 × 100 см. Включен в качестве почвенного эталона в Красную книгу почв Ленинградской области. Отобран почвенный монолит. 3. “Костенки” – квартал 145. Еловый лес с примесью осины и березы. Почва дерново-подзолистая на ленточных глинах (дерново-элювиально-метаморфическая глееватая (Классификация и диагностика…, 2004)). Объект включен в качестве почвенного эталона в Красную книгу почв Ленинградской области. Отобран монолит. Проведен морфолого-генетический анализ организации почвенной массы элювиальной толщи с использованием метода послойной фотофиксации через 5 см на площади 100 × 100 см. Объект научных исследований Н.Н. Матинян. 4. “Парковый квартал”. Ельник черничный. Почва: дерновоподзолистая суглинистая на безвалунных суглинках. Объект русско-американских исследований по изучению изменения типоморфных характеристик почвы. Проведен анализ таксономической структуры микробиома. Проведен морфолого-генетический анализ организации почвенной массы элювиальной толщи с использованием метода послойной фотофиксации через 5 см на площади 100 × 100 см. Отобрано 3 почвенных монолита. 5. “Малиновка”. Почвенно-гидрологический стационар. Ельник зеленомошно-сфагновый. Почва – осушенная торфяноглеевая. Проведены комплексные исследования водного режима почв, влияние удобрений на плодородие почв и рост леса на осушенных торфяниках, уменьшение мощности осадков торфа после осушения. Объект научных исследований Б.В. Бабикова. 6. “Лустовка”. Центральная часть поймы р. Лустовка. Разнотравно-злаковый луг. Почва аллювиальная серогумусовая на аллювиальных песчаных отложениях. Объект включен в Красную книгу почв Ленинградской области. Отобран монолит. 7. Маршрут II Международного конгресса 1930 г., включающий 7 полигонов: – квартал 206, почва – дерново-подзолистая глееватая на ленточных глинах; – квартал 206, почва – перегнойно-глеевая на ленточных глинах; – квартал 122, почва – дерново-подзолистая глееватая на ленточных глинах; – квартал 115, почва – торфяно-глеевая на ленточных глинах; – квартал 115, почва – дерново-подзолистая глееватая на морене; – квартал 103, почва – подзол глееватый на водноледниковых отложениях, подстилаемых мореной; – квартал 104, почва – подзол глееватый на водноледниковых отложениях, подстилаемых мореной с прослойкой песчаных водноледниковых отложений. Главной целью почвенно-экологического мониторинга на базе Лисинского лесничества является слежение за параметрами функционирования почв на полигонах и создание региональной базы данных экологического потенциала почв в общей системе почвенно-экологического мониторинга почв России. Сопряженно с почвенным мониторингом на полигонах должны проводиться наблюдения за состоянием и продуктивностью фитоценозов, изменением элементов биологического круговорота на разновозрастных стадиях развития древостоя. На каждый объект составлен паспорт, который содержит: полное морфологическое описание и фотографию профиля. Обязательно отбирается монолит и образцы почв для постоянного хранения, желательно иметь характеристику метагенома почв. В зависимости от параметрических характеристик устанавливаются следующие интервалы времени для осуществления мониторинга почв (Апарин и др., 2011): – визуально-сравнительная диагностика состояния почвенно-растительного покрова – каждые 3 года; – съемка влажности почв и рН в корнеобитаемой зоне (0–30 см) – каждые 3 года; май, июль, октябрь; – съемка распределения элементов пищевого режима (N, P, K) – каждые 9 лет; – исследование содержания тяжелых металлов и радионуклидов в слоях 0–5, 5–10 – каждые 9 лет; – определение биологической активности – каждые 3 года; май, июль, октябрь) – определение поглощенных оснований – каждые 20 лет. – определение элементов биологического круговорота и содержание углерода в подстилке и гумусово-аккумулятивном горизонте – каждые 9 лет. Возможные коренные изменения в состоянии почвенного покрова и фитоценозов (пожар, гибель древостоя, механические нарушения) могут выявить необходимость в проведении нового тура исследований базовых параметров почвенно-экологического мониторинга.

Список литературы Лисинское лесничество как уникальный полигон почвенно-экологического мониторинга

- Апарин Б.Ф., Бабиков Б.В., Сухачева Е.Ю. Основы организации почвенно-экологическго мониторинга в Лисинском учебном лесничестве. Мат-лы Всерос. научн. конф. “Процесс почвообразования в лесных и урбанизированных экосистемах”. СПб., 2011. С. 24-26.

- Апарин Б.Ф., Касаткина Г.А., Матинян Н.Н., Сухачева Е.Ю. Красная книга почв Ленинградской области. СПб.: Аэроплан, 2007. 320 с.

- Бабиков Б.В. Экология сосновых лесов на осушенных болотах. СПб.: Наука, 2004. 166 с.

- Бабиков Б.В., Шурыгин С.Г. Почвенно-гидрологические исследования в Лисинском учебно-опытном лесхозе. СПб., 2006. 60 с.

- Лисино. 200 лет служения лесам России/Под ред. Селиховкина А.В. СПб., 2009. 224 с.

- Лисинское учебное лесничество. СПб., 2005. 76 с.

- Классификация и диагностика почв России. Смоленск: Ойкумена, 2004. 342 с.

- Материалы комплексного экологического обследования участков территории, обосновывающие внесение изменений в положение о природном комплексном заказнике регионального значения “Лисинский”. 2011.

- Матинян Н.Н. Почвообразование на ленточных глинах озерно-ледниковых равнин Северо-Запада России. СПб., 2003. 200 с.

- Постановление Правительства Ленинградской области от 26.12.1996 г. N 494 “О приведении в соответствие с новым природоохранным законодательством РФ существующей сети ООПТ Ленинградской области”.

- Почвенное картирование. СПб., 2012.

- Путеводитель экскурсий второго съезда Общества почвоведов России. СПб., 1996. 132 с.

- Роде А.А. Материалы к изучению почвенного покрова Лисинского учебного леспромхоза. Природа и хозяйство учебных леспромхозов лесотехнической академии. В. III. М., 1931. С. 94-162.

- Роде А.А. Подзолообразовательный процесс. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1937.

- Тюрин И.В. Органическое вещество почвы и его роль в почвообразовании и плодородии. М.-Л.: Сельхозгиз, 1937.

- Rode A.A. An Excursion to the Lisino Experimental forest of the Leningrad technical academy of forestry. Leningrad, 1930.