Листериоз овец в условиях Нахичеванской Автономной Республики и роль клещей в его распространении

Автор: Сейидов М.А.

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 11 т.10, 2024 года.

Бесплатный доступ

Листериоз относится к числу опасных заболеваний. Иксодовые клещи -естественные переносчики листерий. Цель работы - изучение листериоза овец в Нахичеванской Автономной республике и роль иксодовых клещей в его распространении. В 2022 году проведены исследования в Шарурском, Бабекском, Джульфинском районах. Клещей собирали дважды в год: весной (апрель-май) и осенью (сентябрь-октябрь). Возбудитель может передаваться из поколения в поколение посредством трансовариального и метаморфозного пути. Возбудитель листерий H. anatolicum и H. asiaticum и может сохраняться в организме клещей до 18 месяцев, а самки клещей способны передавать листерии трансовариально с одной стадии развития на другой во время их развития. Установлено, что молодняк овец в возрасте 8-14 месяцев более восприимчив к заражению листериозом.

Овца, листериоз, болезнь, бактериологическое исследование, клещ, переносчик, белая мышь, кролик, эмульсия, культура

Короткий адрес: https://sciup.org/14131593

IDR: 14131593 | УДК: 636.32/.38 | DOI: 10.33619/2414-2948/108/42

Текст научной статьи Листериоз овец в условиях Нахичеванской Автономной Республики и роль клещей в его распространении

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 636.32/.38

Иксодовые клещи являются переносчиками возбудителей различных заболеваний человека и животных. Эта группа вредителей, относящаяся к классу Паукообразные, является переносчиками не только кровепаразитарных заболеваний, но и ряда инфекционных болезней (чумы, туляремии, бруцеллеза, различных видов энцефалита, некробациллез, ящура, риккетсиоза, листериоза и др.), представляющих серьезную медицинскую проблему, что указывает на существование большой потребности детального изучения этой группы паукообразных в тех или иных регионах [2, 3,8].

Защита людей и животных от инфекционных заболеваний, особенно зоонозных, является потребностью современности. Поскольку листериоз относится к числу таких заболеваний, против него необходимо проводить лечение и профилактические мероприятия. Как известно из наших литературных исследований, иксодовые клещи считаются естественными переносчиками листерий [4, 6, 7, 9].

Цель работы — изучение листериоза овец в условиях автономной республике и роли иксодовых клещей в его распространении, а также возрастного фактора заражения листериозом овец.

Материал и методика

Работа посвящена изучению природы листериоза в условиях Нахчыванской АР. В 2022 году была проведена работа в Шарурском, Бабекском, Джульфинском районах автономной республики и в лаборатории кафедры ветеринарной медицины Нахчыванского государственного университета. Для изучения были собраны взрослые клещи, паразитирующие на сельскохозяйственных животных и их нимфы. Клещей собирали дважды в год: весной (апрель-май) и осенью (сентябрь-октябрь). Собранные 3552 клеща проанализированы по видовому и половому признакам на кафедре ветеринарной медицины НГУ.

При анализе заболеваемости учитывался возрастной фактор овец. Основываясь на имеющихся данных об инфицировании листериозом молодняка сельскохозяйственных животных, была поставлена задача — изучить это явление экспериментально. С этой целью в Шарурском, Бабекском и Джульфинском районах в процессе эксперимента обследовали 130 павших овец разных возрастных групп (до 8 месяцев, 8-14 месяцев и старше).

Обсуждение результатов исследования

В ходе исследований было собрано 3552 клеща, принадлежащих к семейству Ixodidae (Таблица 1).

Таблица 1

ВИДОВОЙ СОСТАВ СОБРАННЫХ ИКСОДОВЫХ КЛЕЩЕЙ

|

Видовой состав клещей |

Числа клещей |

|

Hyalomma anatolicum |

1580 |

|

Hyalomma detritum |

671 |

|

Hyalomma asiaticum |

768 |

|

Rhipicephalus bursa |

334 |

|

Rhipicephalus turanicus |

64 |

|

Haemaphysalis punctata |

63 |

|

Dermacentor marginatus |

72 |

|

Всего |

3552 |

Для бактериологического исследования выделяли по 10, 15, 25, 35 клещей и после полной стерилизации их измельчали и растворяли порошок в физиологическом растворе, превращая в однородную эмульсию. Затем эмульсию помещали на питательную среду (мясопептонный бульон и мясопептонный агар, с добавлением 1% глюкозы и 2% глицерина). С целью бактериологического исследования вводили 0,2 мл эмульсии в брюшную полость белой мыши [1, 5, 10].

В результате бактериологических исследований и биологических исследований выделяли культуру листерий из эмульсии клещей Hyalomma anatolicum, H. asiaticum . В ходе эксперимента на иксодовых клещах также установили, что возбудитель может передаваться из поколения в поколение посредством трансовариального и метаморфозного пути. С этой целью было проведено наблюдение за новым поколением, полученное от кровососущих клещей на стадии имаго экспериментально зараженных животных. Опыт проведен на Hyalomma anatolicum и H. asiaticum . Эти виды легко культивировать в лабораторных условиях и быстро завершают цикл развития по сравнению с другими видами. Перед заражением проверяли стерильность клещей, использованных в эксперименте, на предмет заражения листериозом. В качестве теста нимф кормили здоровыми кроликами и белыми мышами. Для этого 3 кроликам и 3 белым мышам кормили клещей в стадии нимфы. С другой стороны, в брюшную полость подопытным животным вводили эмульсию из клещей и их яиц [11].

В результате эксперимента установлено, что ни одно из 3 голов животных не было заражено листериозом, поскольку личинки были здоровы вследствие заражения листерией. 25 стерильных клещей и личинок, полученных в лабораторных условиях, помещали кроликам для кормления в тканевый мешок. Подопытных животных одновременно заражали двухдневной культурой листерий. Для этого в культуральную эмульсию дозировали 4 миллиарда микробов в 1 мл эмульсии и вводили в вену каждому подопытному животному по 1,5 мл. В эксперименте для изучения инфекционного статуса использовали часть клещей, сосущих кровь больных листериозом кроликов. Другую часть оставили в качестве резерва и взяли под контроль с целью в будущих экспериментах узнать, как долго листерии могут жить в теле клеща. Чтобы это выяснить, запасных клещей разделили на три группы. Эксперименты были продолжены при содержании первой группы клещей в термостате при температуре 24°С, второй группы — при комнатной температуре и третьей группы — при 40°С. В результате проведенных экспериментов установлено, что возбудитель листерий H. anatolicum и H. asiaticum может сохраняться в организме клещей до 18 месяцев, а самки клещей способны передавать листерии трансовариально с одной стадии развития на другую во время их развития. Это указывает на наличие развития листерий в природе вне организма сельскохозяйственных животных и человека.

Проведено несколько экспериментов по изучению передачи листерий животным при укусах клещей. Эксперименты проведены на имаго-клещах видов Hyalomma anatolicum . Эксперимент проведен на 10 кроликах и 20 белых мышах. Сначала кроликам помещали 30-50 клещей в тканевый мешочек для кровососания. Когда клещи начинали сосать кровь, каждому кролику внутривенно вводили по 1,5 мл эмульсии, приготовленной из культуры листерий, выращенной на агаризованной среде. Клещей, не полностью высосавших кровь, отделяли от больных кроликов и передавали здоровым кроликам и мышам для кровососания. Другую часть зараженных семян хранили при комнатной температуре в течение 10 дней и передавали здоровым кроликам и мышам для кровососания. Высокая температура (40,5-40,70С) наблюдалась у 4 кроликов, у которых зараженные клещи сосали кровь. У одного кролика отмечен паралич головы (в обоих ушах поселились клещи). У одного кролика наблюдалось снижение. У остальных кроликов и мышей клинических изменений не отмечено.

Культуры получали из фекалий, мочи и выделений из носа больных кроликов путем посева на питательную среду. Выделение листерий у кроликов с мочой, фекалиями и выделениями из носа продолжалось в течение 18-23 дней. При этом была взята кровь из вены уха, посев, приготовлен мазок и бактериоскопическое исследование не выявило листерий [10, 11].

На третьем этапе мы продолжили эксперименты на двух беременных самках. С целью проверки нормального физиологического состояния беременных в течение трех дней проводили общеклиническое обследование. Одновременно с целью проверки здоровья животных на бруцеллез и кровепаразитарные заболевания исследовали кровь на бруцеллез с помощью пробы Бенгальской Розы и готовили мазок крови на кровепаразитарные заболевания. Результаты обеих экспертиз были отрицательными. После этого мы поместили им в каждое ухо по 25 свежеинфицированных взрослых клещей H. anatolicum . 19 из этих клещей пили кровь. Через 11 дней после кровососания температура тела подопытного животного повысилась до 40,60 С.

Для проведения бактериологического исследования взяли патологический материал из выделений из носа, кала и мочи. Ни в одном из исследований нам не удалось выделить листерии, однако в моче после заражения клещами листерии были обнаружены. Заражали кроликов и белых мышей культурой листерий, выделенной из мочи экспериментального животного, зараженного клещами. Кролики и мыши погибли через 3-9 дней после заражения. От погибших подопытных животных нам удалось получить чистые культуры листерий. Для дифференциальной диагностики выделенной культуры использовали характеристику сахарного брожения, а также реакцию каталазы. Во всех экспериментах полученная культура дала положительный результат в каталазной реакции. Что связано с высвобождением этого фермента. Важна также роль возрастного фактора в эпизоотии инфекции. Основываясь на имеющихся данных о инфицировании листериозом молодняка сельскохозяйственных животных, мы поставили перед собой задачу изучить это явление на овцах в нашем эксперименте. С этой целью в Шарурском, Бабекском и Джульфинском районах за экспериментальный период замерли 130 павших овец разных возрастных групп (до 8 месяцев, 8-14 месяцев и старше) и обследовали их на листериоз. Результаты исследования отражены в Таблице 2.

Таблица 2

СОСТАВ ОВЕЦ ЗАРАЖЕННЫХ ЛИСТЕРИОЗОМ, 2019 г

|

Район |

Общее количество |

Возрастные группы |

|||||

|

Взрослые |

8-14 месяцев |

До 8 месяцев |

|||||

|

всего |

% |

всего |

% |

Всего |

% |

||

|

Шарурский район |

61 |

11 |

18,0 |

35 |

57,4 |

15 |

24,6 |

|

Бабекский район |

41 |

8 |

19,5 |

21 |

51,2 |

12 |

29,3 |

|

Джульфинский район |

28 |

2 |

7,1 |

16 |

57,0 |

10 |

35,7 |

|

Итого |

130 |

21 |

16,1 |

72 |

55,4 |

37 |

28,5 |

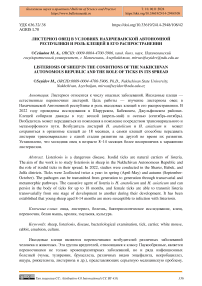

Как видно из Таблицы, за период исследований в трех районах Нахчыванской АР было патологически вскрыто 130 туш овец. Из них 37 голов (28,5%) были ягнятами до 8-месячного возраста, 72 головы (55,4%) — ягнятами 8-14-месячного возраста и 21 голова (16,1%) — взрослые овцами. Во всех трех регионах листериоз наблюдался практически на одинаковом уровне по возрастным группам. Так, в Шарурском районе у ягнят, погибших до 8-месячного возраста 24,6%, в Бабекском районе в этой возрастной группе — 29,3%, в Джульфинском районе 35,7%. 57,4%, 51,2% и 57,0% были зарегистрированы в возрасте 8-14 месяцев соответственно. Среди овец старшего возраста процент заболеваемости составил 18,03%, 19,5% и 7,1% соответственно. Листериоз чаще встречается среди молодых сельскохозяйственных животных в септической и реже — в энзоотической форме. У взрослых животных возникает спорадически в нервной форме (Рисунок).

24.6 %

29.3 %

51.2 %

35.7 %

57.2 %

%

57.4 %

%

7.1%

Шарурский район до 8 месяцев ягнята - 24 8–14 месяцев - 57.4% взрослые овца - 18%

.6%

Бабекский район до 8 месяцев ягнята - 29.3% 8–14 месяцев - 51.2% взрослые овца - 19.5%

Джульфинский район до 8 месяцев ягнята 35.7% 8–14 месяцев- 57.2% взрослые овца - 7.1%

Рисунок. Заболеваемость овец в зависимости от возраста по регионам

Заключение

Распространение и идентификация листериозной инфекции в природных источниках изучены слабо. Поэтому мы поставили перед собой задачу изучить роль клещей в заражении листериозом из природных источников. Для проведения исследования нами собрано 3552 клеща, принадлежащих к семейству Ixodidae , которые паразитируют на крупном рогатом скоте, овцах, козах, лошадях и собаках в нездоровых по листериозу хозяйствах Шарурского, Бабекского и Джульфинского районов. В результате бактериологического исследования клещей получены две культуры листериоза. Все характеристики этих культур соответствуют характеристикам культуры листериоза. В результате заражения клещей в имагинальной фазе доказано, что фактор листериоза передается трансовариальным и метаморфическим путями.

Определено время хранения фактора листериоза в организме зараженных клещей в различных условиях внешней среды. В экспериментальных условиях подтверждена возможность передачи заболевания клещами, паразитирующими на кроликах, зараженных листериозом. Установлено, что молодняк животных в возрасте 8-14 месяцев более восприимчив к заражению листериозом. В этом возрасте среди ягнят выявляется 51,2-57,4% инфекции, среди ягнят до 8 месяцев — 24,6-35,7%, среди овец старшего возраста — 7,119,5%. Заболевание преимущественно проявляется в нервной форме.

Список литературы Листериоз овец в условиях Нахичеванской Автономной Республики и роль клещей в его распространении

- Исаева Р. И., Омарова С. М., Абсерханова Д. У., Акаева Ф. С., Меджидова Д. Ш. Совершенствование методов микробиологической диагностики листериоза беременных и новорожденных // Успехи современного естествознания. 2010. №12. С. 102-104.

- Алтухов Н. М. Краткий справочник ветеринарного врача. М.: Агропромиздат, 1990. 573 с.

- Бакулов И. А. Листериоз сельскохозяйственных животных. М.: Колос, 1967. 296 с.

- Бакулов И. А., Василев Д. А. Листериоз как пищевая инфекция: вопросы диагностики и профилактики. Ульяновск, 1991. 78 с.

- Бакулов И. А., Котляров В. М., Белоусов В. Е., Васильев Д. А., Кольпикова Т. И., Цыганова А. А. К вопросу таксономии бактерий рода Listeria // Ветеринария. 1983. №7. С. 31-35.

- Васильев Д. А., Барышников П. И., Белоусов В. Е. О серологической диагностике листериоза // Ветеринария. 1988. №10. С. 64-65.

- Бакулов И. А., Бутко М. П. VII Международный симпозиум по проблемам листериоза // Ветеринария. 1978. №11. С. 106-108.

- Гильмутдинов Р. Я., Иванов И. В., Панин А. Н. Инфекционные болезни экзотических и диких животных. М.: Колос, 2010. 666 с.

- Калишин Н. М. Листериоз крупного рогатого скота. Л.: Колос, 1981. 96 с.

- Мусаева А. К. Диагностика листериоза животных и биологические свойства листерий // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2016. №3-3. С. 483-489.

- Лабораторная диагностика листериоза животных и людей, меры борьбы и профилактики: Инструкт. документы. М., 1987. 67 с.