Листовидный бифас начала верхнего палеолита со стоянки Кара-Бом: технология, функция, контекст

Автор: Белоусова Н.Е., Рыбин Е.П., Федорченко А.Ю., Кулик Н.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXV, 2019 года.

Бесплатный доступ

В 2004 г. на стоянке Кара-Бом в осыпи разреза 1991 г. было обнаружено двусторонне обработанное орудие листовидной формы, выделяющееся тщательностью и в то же время типичностью оформления. В статье обсуждается технологическая и функциональная характеристика данного бифасиального изделия, на основании сравнительного анализа типологически схожих верхнепалеолитических форм региона рассматривается проблема его культурно-хронологической атрибуции. В результате проведенного морфо-технологического анализа установлено, что последовательность обработки орудия была ориентирована, главным образом, на формирование симметричной удлиненной двояковыпуклой листовидной формы, при которой базальная часть оставалась округлой и относительно массивной, а в дистальной части изделие сужалось и становилось тоньше. Комплекс следов утилизации, зафиксированных на орудии, не типичен для бифасиально-обработанных орудий, которые использовались в процессе разделки туш животных. На выступающих участках поверхности бифаса в зоне его основания представлены следы от контакта с твердым органическим материалом, вероятно, вследствие крепления орудия в специальном приспособлении. С учетом полученных данных, мы предполагаем, что орудие могло использоваться в качестве наконечника. Предложенная интерпретация технологической последовательности оформления и функционального предназначения листовидных бифасов верхнего палеолита Алтая составляет новизну исследования. Бифасиальные орудия являются характерным типом для всей территории распространения пластинчатых индустрий начальной стадии верхнего палеолита. Однако листовидные бифасы, оформленные с целью использования в качестве проникающего оружия, не известны в индустриях начала верхнего палеолита за пределами Горного Алтая: имеющиеся листовидные и овальные формы предназначены, скорее, для выполнения режущих функций. Предположительно, традиция изготовления бифасиальных наконечников листовидной формы проникающего воздействия является примером региональной вариабельности кара-бомовской традиции Горного Алтая.

Горный алтай, начало верхнего палеолита, технологии расщепления камня, бифасы, наконечники, орудия-маркеры, кара-бомовская культурная традиция, экспериментально-трасологический анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/145145570

IDR: 145145570 | УДК: 903.01 | DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.036-043

Текст научной статьи Листовидный бифас начала верхнего палеолита со стоянки Кара-Бом: технология, функция, контекст

Пластинчатые индустрии начального этапа верхнего палеолита (НВП) отличает набор специфических орудий-маркеров, имеющих отчетливо своеобразную типологию и морфологию [Рыбин, 2014]. Как предполагается, эти орудия обладают конкретной временной привязкой в пределах региона и морфологическими признаками, уникальными для верхнего палеолита. В область распространения южносибирского-центральноазиатского варианта НВП входят несколько макрорегионов – Горный Алтай, Восточный Казахстан, Джунгария, Северная и Центральная Монголия, Гобийский Алтай, Забайкалье, Прибайкалье и Средний Енисей. Хронологические рамки существования комплексов НВП колеблются от 50 тыс. до 30 тыс. л.н.

Считается, что одним из наиболее ярких, широко распространенных и легко определимых типов, характерных для НВП, являются листовидные и овальные бифасы [Там же]. Предполагается, что такие изделия тесно связаны с охотой, о чем говорят поселенческая специфика комплексов, где они были обнаружены, а также характерные приемы их фрагментации. В силу своего контекста эти орудия весьма малочисленны почти в каждом ас-самбляже, где они были встречены. При этом они имеют широкое географическое распространение и прослеживаются во всех регионах НВП, кроме Забайкалья. Специфика и культурная атрибуция этих орудий уже обсуждались в нескольких публикациях [Деревянко, Шуньков, 2002; Рыбин, 2014; Шалагина, Зоткина и др., 2019]. Как видно, прогресс, достигнутый в изучении межрегиональной вариабельности НВП, весьма значителен. В то же время столь экстенсивные обзоры, как правило, страдают недостаточной конкретизацией в силу чрезвычайно широкого охвата; кроме того, в ряде случаев могут быть допущены неверные интерпретации и неточно сти из-за недостаточной степени детализации многих исходных публикаций. Так или иначе, изучение конкретной региональной вариабельности должно играть роль фундамента в исследованиях культурозначимых признаков и орудий-маркеров НВП.

Стоянка Кара-Бом в центральной части Горного Алтая, материалы которой стали одним из краеугольных камней в штудиях начального верхнего палеолита, может служить одним из примеров внутрирегиональной вариабельности. Во время продолжавшихся в течение 15 лет исследований этой стоянки была изучена значительная площадь памятника. При этом методика исследования и фиксации материала менялась почти каждый год, что не способствовало возможностям интерпретации хроностратиграфии объекта. Так или иначе, при исследованиях стоянки Кара-Бом в стратифицированном состоянии – как будет показано дальше, исключительно в слоях верхнего палеолита, – было обнаружено четыре бифасиально-обра-ботанных орудия. Помимо этого, одно чрезвычайно яркое изделие было найдено в нестратифицирован-ном состоянии, но в таких условиях, которые позволяют достаточно точно его привязать. Выдающееся по своей тщательности, и в то же время типичности, оформление этого орудия делает необходимым его морфо-технологический анализ в отдельной публикации.

В данной статье мы описываем условия нахождения этого артефакта, характеризуем способ его изготовления и использования, обсуждаем его хро-ностратиграфическую позицию на фоне остальных бифасиальных изделий из верхнепалеолитических слоев Кара-Бома. Целью нашего исследования является выявление репертуара технических приемов, связанных с изготовлением листовидных бифасиальных форм, в контексте комплексов начального верхнего палеолита.

Материалы исследования и методы

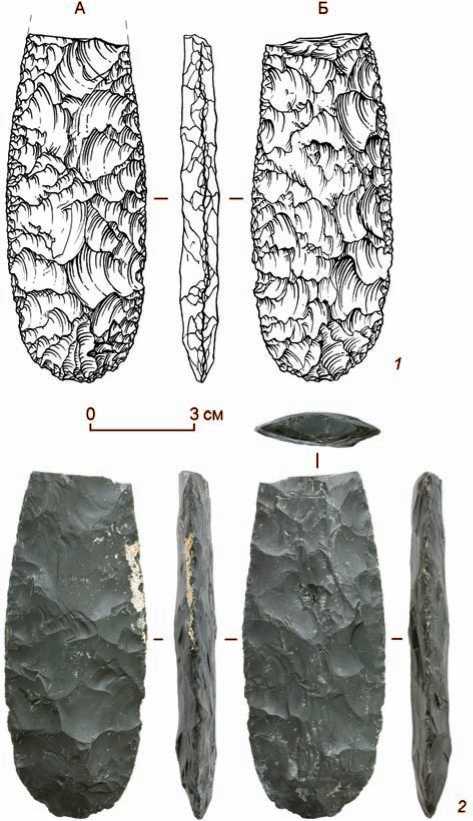

Двусторонне обработанное орудие, которое является основным предметом нашего обсуждения (рис. 1), было обнаружено в 2004 г. на участке ква-

Рис. 1. Листовидный бифас со стоянки Кара-Бом, находка 2004 г.

1 – рисунок (художник А.В. Абдульманова); 2 – фотография.

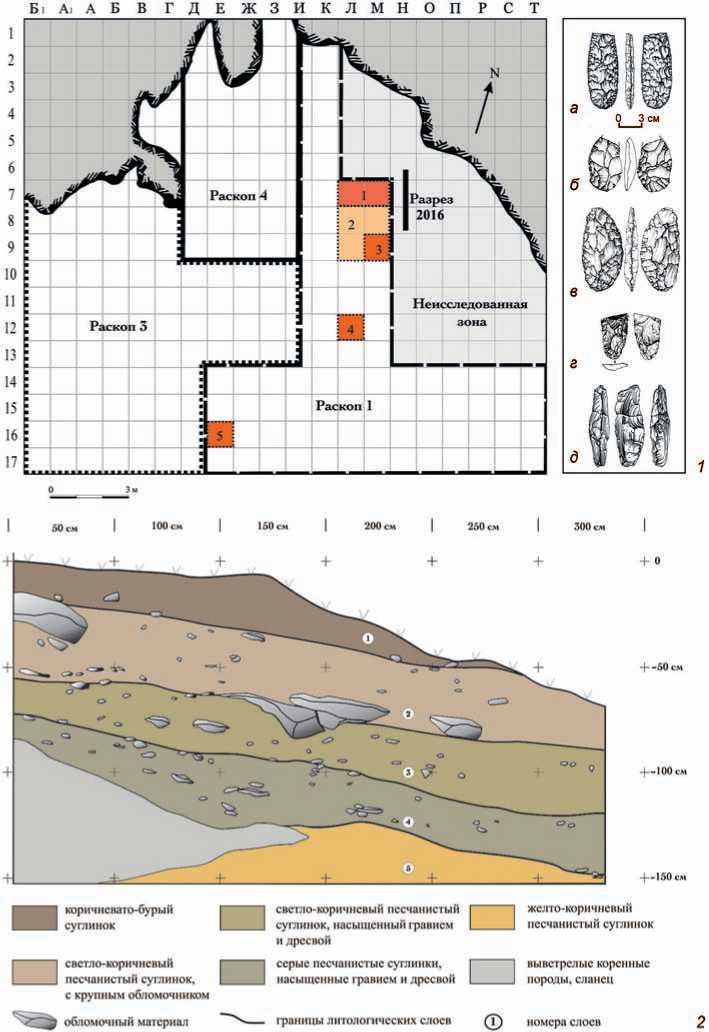

дратов Л-М/7 в осыпи стратиграфического профиля 1991 г. (рис. 2, 1 ). Упомянутый разрез находится на высоком скальном уступе в северной части памятника и включает пять литологических слоев склонового генезиса (рис. 2, 2 ). По данным полевых работ 2016 г. культуросодержащими являются слои 1, 2 и 4. Слой 4 включает выразительную индустрию раннего этапа кара-бомовской культурной традиции (культурный горизонт ВП2, 46 тыс. – 43 тыс. л.н.). Немногочисленные артефакты слоев 1 и 2, вероятно, имеют отношение к комплексу культурного горизонта ВП1, предварительно соотносимого с поздним этапом той же традиции (слои 4–5 разреза 1991 г., 34 тыс. – 29 тыс. л.н.).

Формально, следуя классификации В.Н. Гладилина [1976], изучаемый бифас можно отнести к классу двусторонне обработанных острий или скребел листовидной/овальной морфологической группы, оформленных в двояковыпуклой ма- нере. Изделие представлено базально-медиальным фрагментом (см. рис. 1). Его длина – 99,8 мм; ширина у основания – 34,9 мм, в медиальной части – 41 мм, дистальной – 29,3 мм; толщина артефакта в базальной части – 11,5 мм, медиальной – 11,4 мм, дистальной – 8 мм. Соотношение значений ширины и толщины в медиальной части – 3,3; в дистальной – 3,7; вес орудия – 60 г. Сечение бифаса по всей длине – линзовидное симметричное, одна плоскость у основания более выпуклая. Продольные края оформлены симметрично, лезвия в профиль – прямые.

Исследование технологии изготовления орудия и особенностей его использования в нашей работе базировалось на данных технологического метода [Гиря, 1997, с. 58–79]. При реконструкции последовательности расщепления и утилизации мы следовали методическим разработкам по scar pattern analysis [Kot, 2014; Шалагина, Колобова, Кривошапкин, 2019]. Проведенное функциональное исследование основывалось на методике экспериментально-трасологического анализа [Keeley, 1980; Rots, 2009]. Изучение следов обработки и износа осуществлялось при помощи стереомикроскопа Альтами СМ0745-Т и металлографического микроскопа Olympus BHM. Для макросъемки привлекалась фотокамера Canon EOS 5D Mark IV макрообъективом EF 100mm f/2.8 Macro USM и штативом с ручной наводкой на резкость. Диагностика минерального сырья проводилась с использованием микроскопа МБС-10, а также на основании рентгено-фазового анализа (РФА) (аналитик Л.В. Мирошниченко, ИГМ СО РАН).

Результаты исследования

Петрографический анализ позволил установить, что орудие изготовлено из плотной однородной тонкозернистой осадочной породы массивной текстуры, темно-серой с очень слабым зеленоватым оттенком, твердость – 6,5 по шкале Мооса (рис. 1, 2 ). Сколовая поверхность изделия тонкошероховатая матовая, с короткими раковистыми заусенцами, просвечивающими зеленовато-серым. В медиальной части одного из фасов (фас А) на сколовой поверхно сти присутствуют единичные мелкие полости (до 5 мм), в целом не препятствующие скалыванию. Определение минерального состава на основе РФА показало небольшое преобладание кварца («средне-много») над слюдой («средне») и полевыми шпатами (плагиоклаз и калишпат, оба – «немного-средне»). Это означает, что темная, почти черная, окраска породы определяется существенным содержанием слюды-биотита, а весь минеральный состав и отмеченные плотность и тонко-

Рис. 2. Планиграфический и стратиграфический контекст бифасов стоянки Кара-Бом.

1 – местонахождение орудий на плане стоянки; 2 – продольный стратиграфический разрез 2016 г.

зернистость породы позволяют отнести последнюю к слабо метаморфизованным алевролитам горноалтайской серии кембро-ордовика, широко распространенным в районе памятника и характерным для сырьевой базы каменных индустрий стоянки Кара-Бом.

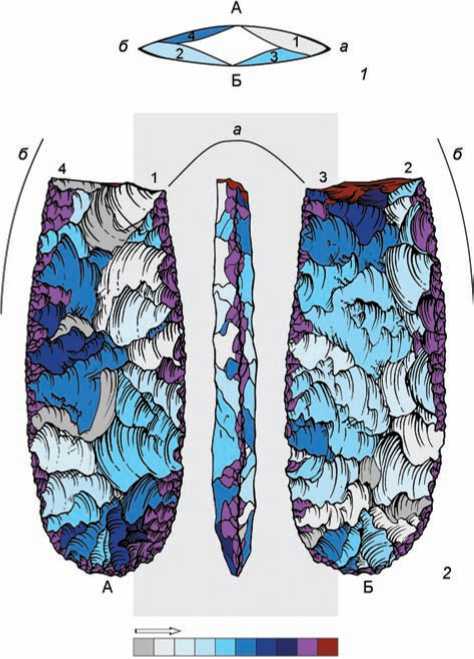

Тип заготовки, по служившей основой изделия, неопределим – следы первичного расщепления были полностью перекрыты последующими сколами оформления. В качестве технологических единиц оформления мы выделяем фассонаж и ретуширование. Реконструкция последовательности снятий позволила установить, что формирование линзовидного сечения изделия и выравнивание его поверхностей как одна из стадий оформления (первичное утончение) происходили согласно определенной логике (рис. 3). Был зафиксирован поэтапный переход скалывания от края одного фаса (фас А, сектор 1) к противолежащему краю другого фаса (фас Б, сектор 2), затем происходило повторение этой последовательности на других альтернативных плоскостях (от оформления фаса Б, сектор 3, к оформлению фаса А, сектор 4) (рис. 3, 1). Протяженность сколов оформления на данном этапе

О 3 см

Рис. 3. Реконструкция последовательности оформления и фрагментации листовидного бифаса стоянки Кара-Бом.

1 – последовательность наложения сколов оформления и фрагментации; 2 – последовательность оформления отдельных фасов и секторов; A, Б – фасы орудия; a , б – продольные лезвия; 1, 2, 3 и 4 – секторы поверхностей орудия.

могла достигать 2/3 ширины изделия, иногда более. Чередование плоскостей при этом не являлось строгим – скалывание в рамках общей последовательности переносилось с одного фаса на другой в соответствии с технологической необходимостью (см. профиль орудия на рис. 3, 2 ) – удаление лишнего объема, поддержание формы сечения или прямой линии лезвий. Так, на последних этапах оформления утончение производилось в дистальной части орудия на поверхности фаса Б (сектор 3), в медиальной (сектор 4)

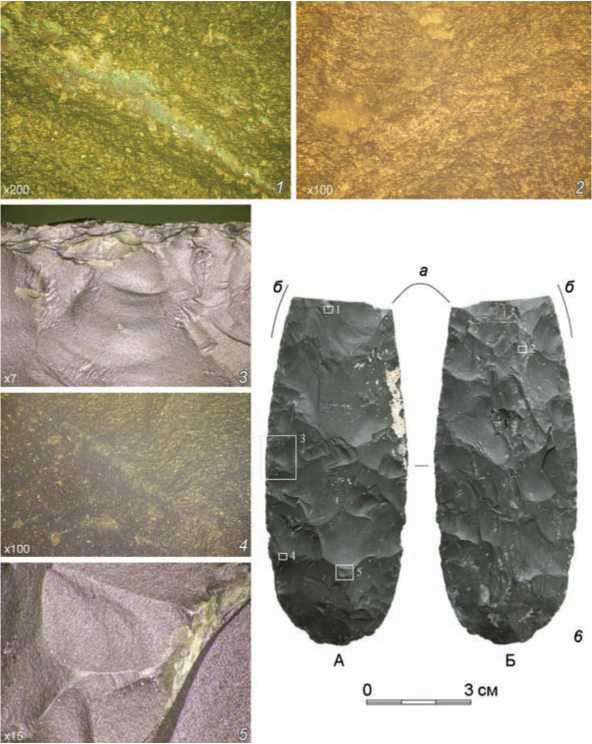

Рис. 4. Следы обработки и износа на поверхности листовидного бифаса со стоянки Кара-Бом.

и базальной частях поверхности А (секторы 1, 4). Зафиксированная логика оформления могла быть подчинена только одной цели – созданию симметричной и эргономичной формы.

Обработка лезвий производилась с разной степенью интенсивности – чешуйчатой двусторонней ретушью по двум продольным краям. На поверхности фаса Б обработка более прерывистая. В большей степени ретушью был модифицирован с двух сторон продольный край б (в медиально-дистальной части) (рис. 4, 3 ) и край наиболее выпуклой поверхности основания изделия (фас А). Таким образом, прослеживается технологическая (?) связь между наиболее поздними сколами оформления и участками интенсивного ретуширования; вероятно, ретушь могла нести выравнивающую, формообразующую функцию – данный вывод подкрепляется результатами анализа следов износа и их локализации (рис. 3, 2 ).

В результате экспериментально-трасологического исследования выявлено несколько категорий следов утилизации, различающихся по своему облику и локализации (рис. 4). Наиболее выразительные признаки износа были прослежены в базальной части (фасы А и Б). При увеличении ×40–×100

на отдельных выступающих участках фаса А рядом с лезвием б зафиксированы локальные участки со следами заглаженности и стертости (рис. 4, 4 ). Признаки подобного износа в наибольшей степени характерны для межфасеточных ребер негативов первичного формообразования. Утилизированные поверхности в этой части орудия имеют матовый, шероховатый вид. Следующий тип следов утилизации – отдельные пятна яркой ячеистой заполиров-ки с признаками истирания (рис. 4, 5 ). Аналогично первой категории, наиболее отчетливо эти следы представлены на наиболее «старых» выступающих участках поверхности артефакта в его базальной части. Следы схожего облика, но, вероятно, иной природы, выявлены и на одном из участков в дистальной части орудия (рис. 4, 1 ).

На отдельных участках лезвия a, в частности у основания орудия, отмечены следы износа в виде скругления и заглаженности кромки (рис. 4, 3 ). На макроуровне сработанные участки обладают тусклым блеском и отчетливо контрастируют с матовой поверхностью более «молодых» фасеток ретуши. Обширный участок со следами яркой заполи-ровки (с «жирным» блеском), проникающей вглубь негативов и неровностей микрорельефа, выявлен в дистальной части артефакта по центру (фас Б) (рис. 4, 2 ). Границы зоны со следами подобной за-лощенности, с неразвитой заполировкой и матовым фоном неизношенной поверхности артефакта прослеживаются слабо. Детальный трасологический анализ кромок бифаса в его медиальной и дистальной частях не позволил зафиксировать следы воздействия от контакта с мягким или твердым органическим материалом.

Выявленный комплекс следов утилизации, как и характер фрагментации, не типичны для би-фасиально-обработанных орудий, которые использовались в процессе разделки туш животных. Более всего следы от контакта с твердым органическим материалом на различных выступающих участках основания бифаса характерны для орудий, крепившихся в специальном приспособлении. Результаты исследования следов износа согласуются с выводами морфо-технологического анализа – как было показано выше, логика обработки орудия была направлена главным образом на придание бифасу симметричной удлиненной листовидной формы, при которой базальная часть оставалась округлой и относительно массивной, а в дистальной части изделие сужалось и становилось тоньше. Результаты анализа позволяют нам предполагать, что орудие использовалось в качестве наконечника.

О технологическом контексте и функциональном назначении изучаемого орудия мы можем су- дить по четырем бифасиальным формам, которые были найдены на стоянке Кара-Бом ранее. Все артефакты были локализованы на участке раскопа 1 (см. рис. 2, 1). Два целых изделия – преформа двояковыпуклого листовидного орудия на сколе (рис. 2, 1, д) и завершенная двояковыпуклая овальная форма (рис. 2, 1, в) – были обнаружены при полевых исследованиях 1980 г. [Окладников 1983, с. 19, рис. 11; Деревянко, Шуньков, 2002, с. 34, рис. 22]. Преформа, восстановленная из двух частей, была отнесена к археологическому горизонту 2, овальный бифас – к горизонту 1. В процессе исследований 1987 г. в отложениях верхней части горизонта 3 был зафиксирован базальный фрагмент завершенного двустороннего плоско-выпуклого орудия на сколе (рис. 2, 1, г) [Археология и палеоэкология…, 1990, с. 139, рис. 4]. В 1991 г. был обнаружен базально-медиальный фрагмент завершенного двояковыпуклого двустороннего изделия (рис. 2, 1, б) [Goebel, 2004, fig. 12.8].

Стилистические особенности оформления орудия 2004 г. указывают на то, что типологически артефакт относится к группе типичных для верхнего палеолита региона удлиненных листовидных би-фасов [Проблемы…, 1998; Деревянко, Шуньков, 2002; Природная среда…, 2003; Деревянко и др., 2016]. По предварительным оценкам преформа орудия 1980 г. может иллюстрировать начальные этапы оформления такого типа изделий. По интенсивности обработки, тщательно сти оформления и массивности бифас 2004 г. можно сравнить лишь с овальной формой 1980 г., однако в последнем случае сколы оформления и ретуширования скорее несли функцию формирования рабочих краев орудия, а не создания симметричной остроконечной формы.

На уровне современных знаний о хроностратиграфии стоянки Кара-Бом на участках разных лет можно утверждать, что все обсуждаемые орудия являются верхнепалеолитическими. В то же время, дать более точную хронологическую атрибуцию большинства артефактов в пределах верхнего палеолита на данный момент сложно в силу неудовлетворительной сохранности полевой документации и особенностей методики фиксации археологического материала. Определенное исключение составляет базально-медиальный фрагмент 1991 г. (рис. 2, 1 , б ), который был зафиксирован стратиграфически выше уровня обнаружения «клада» из предметов символической деятельности и природных красителей (выше культурного горизонта ВП2). То же самое относится к фрагменту овального бифаса (рис. 2, 1 , в ), который был найден около кострища в отложениях горизонта 3, связанного стратиграфически с горизонтом ВП2.

Обсуждение

Листовидный бифас со стоянки Кара-Бом, обсуждаемый в статье, является достаточно распространенной формой в контексте ранних верхнепалеолитических комплексов Алтая. Однако региональные корреляции не могут дать нам однозначно интерпретируемой информации для его более точной хронологической атрибуции. Репрезентативная коллекция листовидных двусторонних орудий, включая полные аналоги, обнаружена в комплексе стоянки Тюмечин-4 (слой 5) [Проблемы…, 1998]. При этом материалы памятника отно сятся исследователями к усть-каракольской традиции раннего верхнего палеолита и не имеют абсолютного хронологического определения. Небольшой фрагмент острия бифасиального орудия (?) представлен в индустрии стоянки Усть-Каракол-1 (слои 8–11 раскопа 2), также связываемой с усть-каракольской традицией [Природная среда…, 2003]. Идентичные кара-бомовской листовидные формы присутствуют в коллекциях Денисовой пещеры, датируемых в очень широком хронологическом диапазоне от 50 тыс. до 29 тыс. л.н. [Деревянко и др., 2016]. Целое и наиболее выразительное листовидное бифасиальное изделие было обнаружено в отложениях Усть-Канской пещеры, однако специфика контекста затрудняет его культурно-хронологическую атрибуцию [Деревянко, Шуньков, 2002]. Серия листовидных бифасов отличает индустрии среднего палеолита стоянки Ануй-3 [Там же], однако, на наш взгляд, представления о структуре культурных отложений памятника и в целом его культурной последовательности могут быть уточнены.

За пределами Горного Алтая образцы бифа-сиальных изделий относятся к индустриям НВП. Они представлены в широком региональном контексте, и отмечаются в Восточном Казахстане, Джунгарии, Монголии и Прибайкалье, относясь при этом (в случае четко датированного контекста) к хронологическому промежутку от 40 тыс. л.н. до 32 тыс. л.н. Вместе с тем следует отметить, что в таких датированных индустриях не найдены прямые аналоги алтайских листовидных бифасов как орудий проникающего действия. Чаще всего на них фиксируются следы многократных переоформлений, в большинстве своем они относятся к овальным формам, или переходным к листовидным; даже если предметы имеют выраженную листовидную форму (стоянки Толбор-21 и -15 в Северной Монголии), по своему предназначению они скорее являлись ножами или скреблами. Пока это позволяет предполагать, что традиция изготовления бифасиаль- ных наконечников листовидной формы является примером региональной вариабельно сти карабо-мовской традиции Горного Алтая.

Технологическая и функциональная интерпретация орудия, анализ РФА выполнены при поддержке проекта ИАЭТ СО РАН № 0329-2019-0001 «Заселение первобытным человеком Северной Азии: культурный и экологический контекст»; определение позиции бифасиальной технологии Алтая в системе комплексов начального верхнего палеолита Сибири и Центральной Азии выполнено при поддержке проекта РНФ № 19-18-00198.

Список литературы Листовидный бифас начала верхнего палеолита со стоянки Кара-Бом: технология, функция, контекст

- Археология и палеоэкология палеолита Горного Алтая: Путеводитель международного симпозиума «Хроностратиграфия палеолита Северной, Центральной, Восточной Азии и Америки (палеоэкологический аспект)». – Новосибирск, 1990. – 158 с.

- Гиря Е.Ю. Технологический анализ каменных индустрий: методика микро-макроанализа древних орудий труда. – СПб.: Изд-во ИИМК РАН, 1997. – Ч. 2. – 198 с.

- Гладилин В.Н. Проблемы раннего палеолита Восточной Европы. – Киев: Наук. думка, 1976. – 231 с.

- Деревянко А.П., Шуньков М.В. Индустрии с листовидными бифасами в среднем палеолите Горного Алтая // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2002. – № 1 (9). – С. 16–41.

- Деревянко А.П., Шуньков М.В., Козликин М.Б., Белоусова Н.Е., Павленок Г.Д., Федорченко А.Ю., Чеха А.М., Чеха А.Н. Новые данные по каменным индустриям из плейстоценовых отложений центрального зала Денисовой пещеры // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. – Т. XXII. – С. 69–71.

- Окладников А.П. Палеолитическая стоянка Кара-Бом в Горном Алтае (по материалам раскопок 1980 года) // Палеолит Сибири. – Новосибирск: Наука, 1983. – С. 5–20.

- Природная среда и человек в палеолите Горного Алтая / А.П. Деревянко, М.В. Шуньков, А.К. Агаджанян, Г.Ф. Барышников, Е.М. Малаева, В.А. Ульянов, Н.А. Кулик, А.В. Постнов, А.А. Анойкин. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2003. – 448 с.

- Проблемы палеоэкологии, геологии и археологии палеолита Алтая / А.П. Деревянко, С.В. Глинский, М.И. Дергачева, М.В. Шуньков и др. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 1998. – 312 с.

- Рыбин Е.П. Хронология и географическое распространение культурно значимых артефактов в начальном верхнем палеолите Северной Азии и восточной части Центральной Азии // Изв. Алт. гос. ун-та. – 2014. – Вып. 4 (84), т. 1. – С. 188–198.

- Шалагина А.В., Зоткина Л.В., Анойкин А.А., Кулик Н.А. Листовидные бифасы в комплексах начального верхнего палеолита Южной Сибири и Севера Центральной Азии // Теория и практика археологических исследований. – 2019. – № 2 (26). – С. 47–60.

- Шалагина А.В., Колобова К.А., Кривошапкин А.И. Анализ последовательности сколов (scarpattern) как инструмент реконструкции процесса изготовления каменных артефактов // Stratum plus. Археология и культурная антропология. – 2019. – № 1. – С. 145–154.

- Goebel T. The Early Upper Paleolithic of Siberia // The Early Upper Paleolithic Beyond Western Europe / eds. P.J. Brantingham, S.L. Kuhn, K.W. Kerry. – Berkeley; Los Angeles; L.: Univ. of California Press, 2004. – Р. 162–195.

- Keeley L. Experimental Determination of Stone Tool Uses. – Chicago: Univ. of Chicago Press, 1980. – 212 p.

- Kot M.A. The Earliest Middle Palaeolithic Bifacial Leaf-points in Central and Southern Europe: Technological Approach // Quaternary Intern. – 2014. – Vol. 326–327. – P. 381–397.

- Rots V. The functional analysis of the Mousterian and Micoquian assemblages of Sesselfelsgrotte, Germany: Aspects of tool use and hafting in the European Late Middle Palaeolithic // Quartä r. – 2009. – Vol. 56. – P. 37–66.