Литейная мастерская на поселении раннего железного века Каргат-4 на юге Западной Сибири

Автор: Дураков И.А., Кобелева Л.С.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 3 т.47, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследования литейной мастерской, обнаруженной на поселении раннего железного века Каргат-4 в Центральной Барабе. Производственный комплекс состоял из расположенного в центральной части жилища плавильного горна и нескольких хозяйственных ям. В работе подробно рассматривается археологический контекст находок, дается описание строений и объектов внутри них. Находки из заполнения представлены обломками не менее чем пяти глиняных литейных форм и трех тиглей, каплями пролитой бронзы, фрагментом сопла, бронзовыми щипцами. К комплекту производственного инвентаря бронзолитейного участка относятся три каменных инструмента - два точила и молот. Все литейные формы предназначались для отливки кельтов. Наиболее полно сохранившаяся литейная форма представлена двумя створками, которые были найдены внутри жилища (в хозяйственной яме и у выхода) и за его пределами. Для каждого предмета бронзолитейного инвентаря приводятся полное описание и данные анализа, аналоги, реконструирован способ изготовления форм и тиглей, найденных на территории производственного участка. Определено, что метод формовки восходит к территориям, расположенным к западу или юго-западу от поселения Каргат-4. В раннескифское время он был известен на территории Северного Казахстана и Зауралья. В Центральную Барабу данный метод был привнесен, вероятно, носителями большереченской культуры. Его появление на данной территории в переходное от бронзового к железному веку время фиксируется по берликским и красноозерским материалам.

Ранний железный век, барабинская лесостепь, поселение, литейная мастерская, теплотехнические сооружения, бронзолитейное производство

Короткий адрес: https://sciup.org/145145954

IDR: 145145954 | УДК: 903.023 | DOI: 10.17746/1563-0102.2019.47.3.048-054

Текст научной статьи Литейная мастерская на поселении раннего железного века Каргат-4 на юге Западной Сибири

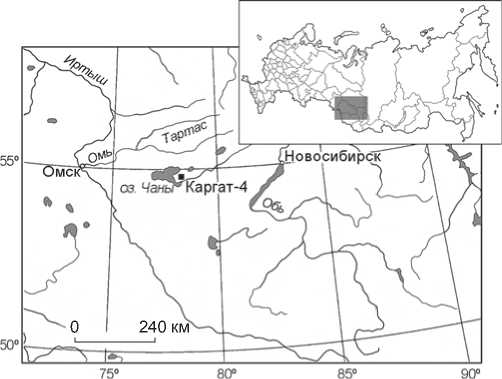

Поселение Каргат-4 расположено на мысу, образованном берегом р. Каргат и надпойменной террасой оз. Чича, которое в древно сти было частью оз. Чаны, в 3,8 км к ЗСЗ от пос. Здвинск, Здвинского р-на Новосибирской обл. (рис. 1). Открыто в 1975 г. В.А. Захом [Молодин, Новиков, Софейков, 2000, с. 60], исследовалось в 1981 г. экспедицией ИИФФ СО АН СССР (ныне – ИАЭТ СО РАН) под руководством Н.В. Полосьмак*. Наиболее ярким объектом на поселении можно считать производственный комплекс для изготовления изделий из металла, состоящий из плавильного горна и нескольких хозяйственных ям. В нем содержались предметы бронзолитейного производства, в т.ч. фрагменты глиняных литейных форм, тиглей и капли пролитой бронзы.

Археологический контекст находок

Визуально поселение фиксировалось по ряду из трех неглубоких западин, расположенных вдоль береговой линии оз. Чича. По керамическому материалу оно отнесено к большере-ченской культуре раннего железного века и является одним из самых западных памятников этого типа. Поселение датировано периодом V–III вв. до н.э. [Полосьмак, 1987, с. 90]. На нем исследовано два жилища [Там же, с. 46–50]. Признаки интенсивной бронзолитейной производственной деятельности прослежены только в жилище № 2.

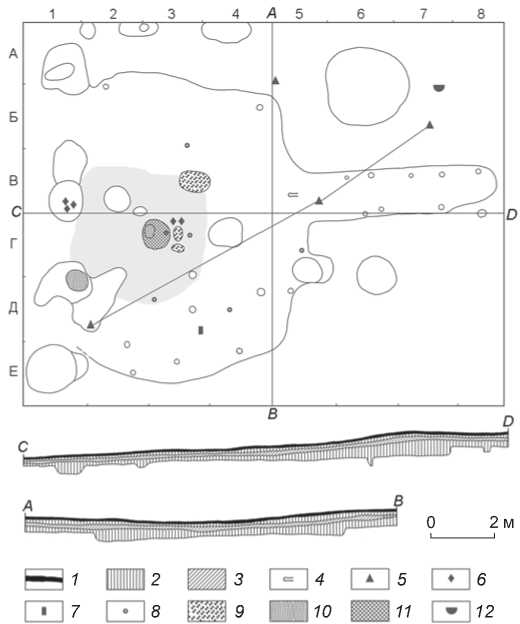

Жилище № 2 представляло собой ориентированный по сторонам света котлован подпрямоугольной формы (рис. 2). Его размеры 8,2 × 9,4 м. Стенки отвесные, дно ровное. Глубина от уровня материка 0,25 м. Заполнение котлована – черная суглинистая супесь. С восточной стороны к жилищу примыкал коридорообразный выход длиной 7 м, шириной 1 м. Его глубина от уровня материка составляла 0,3 м. Вдоль стен котлована

Рис. 1 . Поселение Каргат-4.

Рис. 2 . План и разрез бронзолитейного участка в жилище № 2.

1 – дерновый слой; 2 – черная суглинистая супесь; 3 – белесая прослойка (минеральные соли); 4 – бронзовые щипцы; 5 – фрагмент литейной формы; 6 – капля бронзы; 7 – точило; 8 – пряслице; 9 – скопление костей животных; 10 – зола; 11 – очаг; 12 – фрагмент тигля.

0 2 cм

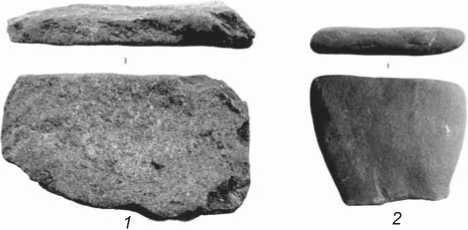

Рис. 3 . Находки с территории бронзолитейного участка жилища № 2.

1 , 2 – каменные точила; 3 – фрагмент каменного молота; 4 , 5 – керамические пряслица.

жилища и коридора прослежены ряды ямок для столбов каркаса стен диаметром 0,15–0,25 м и глубиной 0,1–0,27 м. Две ямки для опорных столбов кровли находились в центре котлована. Жилище представляло собой, вероятно, каркасно-столбовую конструкцию. В заполнении котлована найдены: каменный отщеп, два костяных наконечника стрел, роговая застежка, железная обоймочка, керамические пряслица [Там же, рис. 69, 2, 5–7 , 77, 2–5 ]. Следы производственной деятельности фиксируются в виде шлака, медных спле-сков, фрагментов тиглей и обломков литейных форм.

Производственный комплекс состоял из расположенного в центральной части котлована плавильного горна и нескольких хозяйственных ям. Горн представлен округлым углублением диаметром 0,85 м и глубиной от уровня пола 0,25–0,28 м. Очаг заполнен прокаленной почвой с вкраплениями жженых костей и линзами золы. В заполнении найдено также глиняное пряслице (рис. 3, 4). У края северо-восточной стенки очага прослежены две капли пролитой бронзы и еще одно пряслице (рис. 3, 5). Состав находок позволяет предположить, что описанный очаг имел многофункциональное назначение: он использовался не только для приготовления пищи и освещения, но и для плавки металла и обжига технической керамики. Показательно, что на территории бронзолитейного участка находилось большое количество пряслиц (не менее 6 шт.), а в соседнем жилище № 1 их не было вовсе. По скольку в литературе уже высказывалось мнение о связи веретена и нити с кузнечно-литейным культом [Чиндина, 2000, с. 271], нельзя не отметить нахождение пряслиц в жреческих мужских погребениях большереченской культуры [Троицкая, 1987, с. 59–62; Троицкая, Бородовский, 1994, с. 80].

К бронзолитейному производству относились расположенные в центре жилища две заполненные костями ямы. Первая находилась в 0,14 м к В от очага и представляла собой вытянутое по линии С – Ю овальное углубление. Его размеры 0,21 × 0,42 м, глубина 0,21 м. Вторая яма также имела форму овала, ориентированного по линии З – В. Ее размеры 0,16 × × 0,35 м.

В производственный комплекс входила и третья яма, заполненная костями животных. Она располагалась в 1,14 м к СВ от горна. Яма имела форму вытянутого по линии З – В овала. Ее размеры 0,64 × 1,0 м, глубина от уровня пола 0,23 м. В металлообработке раннего железного века Сибири кости животных часто использовались в качестве высокотемпературного топлива [Гришин, 1980, с. 94–95; Троицкая, Боро-довский, 1994, с. 54]. Они могли применяться и как флюс (СаО), понижающий температуру плавления [Бельтикова, 1986, с. 74–75]. Поэтому ямы с костями характерны для производственных площадок этого времени. Масса заготовленных костей часто была значительной – от 3–5 до 10 кг. На большереченских памятниках Верхнего Приобья, например, на поселении Ордынское-9 в жилищах № 1 и 7 такие ямы прослежены вблизи плавильных горнов [Троицкая, Дураков, 1999, с. 132; Троицкая, 2005, с. 65, рис. 1, ж ].

Судя по заполнению (обломки форм, капли бронзы, зола), к бронзолитейной площадке имеют отношение и две хозяйственные ямы, служившие мусоросборниками. Одна прослежена в 2 м к З от очага и представляет собой вытянутый овал размерами 2,56 × 1,0 м. Ее глубина 0,28 м. Заполнение ямы – черная суглинистая супесь с включениями пепла и сажи. Здесь же найдены три бронзовых сплеска. Вторая яма располагалась в 1,2 м к ЮЗ от очага. Она была неправильной формы, размерами 2,25 × 2,1–1,0 м и глубиной 0,3 м. Заполнение ямы – черный сажистый суглинок с крупными линзами пепла. В яме находились фрагменты керамики, кости животных и обломок формы для отливки кельта.

На территории бронзолитейного участка обнаружены изделия из комплекта производственной оснастки: фрагмент сопла, бронзовые щипцы, обломки не менее чем пяти литейных форм и трех тиглей.

Описание и анализ бронзолитейного инвентаря

Бронзовые щипцы пружинного типа. Найдены на уровне пола в предвходовой части жилища. Щипцы изготовлены из согнутого квадратного в сечении кованого бронзового прута. Их длина 22 см. Сечение прута в средней части 0,4 × 0,6 см.

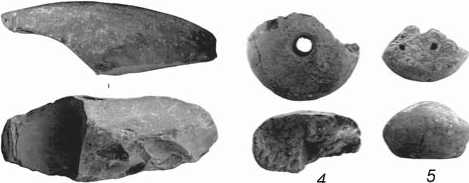

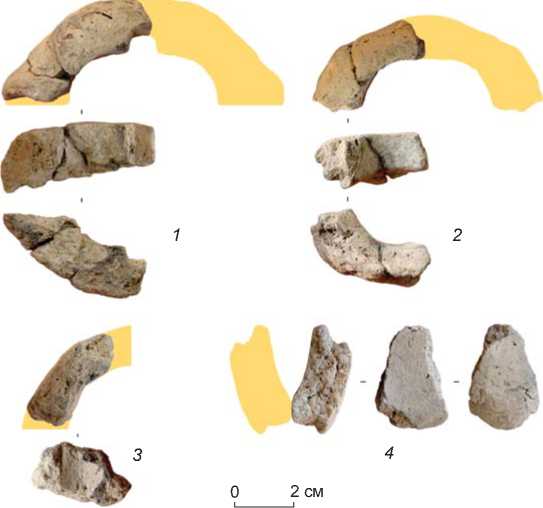

Литейные формы. Учтены 12 фрагментов не менее чем 5 изделий. Все предназначены для отливки кельтов.

От двух форм сохранились только верхние части створок. Одна из них предназначалась для отливки кельта с овальной втулкой (рис. 4, 2 ). Ее размеры 4,5–5,5 × 2,2–2,4 см. Толщина стенок по верхнему краю втулки 0,5 см.

Во второй форме также отливали кельты. Сохранился отпечаток втулки и короткого квадратного в сечении литника (рис. 4, 1 ). Размеры втулки 4,0 × 2,2 см. Длина литникового канала 1 см, сечение 0,6 × 0,3 см. Обе описанные формы изготовлены из глины с добавлением органики.

Третья форма дошла до нашего времени в виде небольшого обломка средней части ту-лова (рис. 4, 3 ). Она предназначалась для отливки восьмигранного в сечении кельта. Судя по сохранившемуся на внутренней поверхности рабочей камеры отпечатку древесной структуры, форма изготовлена по деревянной модели.

Четвертая форма представлена фрагментом нижней части створки с отпечатком полукруглого клиновидного лезвия кельта (рис. 4, 4 ). Угол схождения плоскостей лезвия достигает 30°.

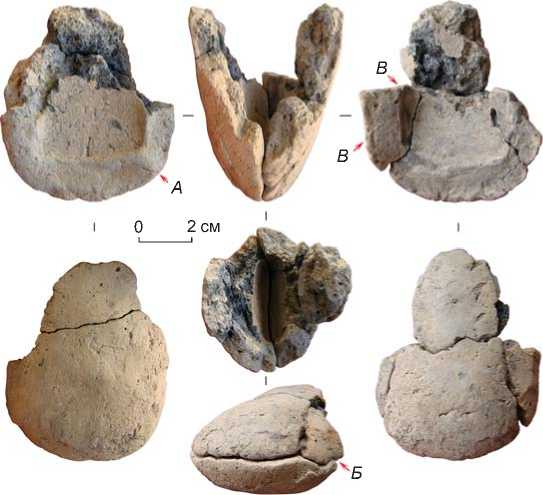

Наиболее полно сохранившаяся пятая форма представлена двумя створками (рис. 5). Ее обломки найдены как внутри жилища, в хозяйственной яме и у выхода, так и за его пределами – среди скопления мусора у восточной стенки. Рассредоточенность фрагментов формы, по всей видимости, указывает на основные направления перемещений обитателей жилища в ходе хозяйственной деятельности (см. рис. 2).

В форме, судя по негативу рабочей камеры, был отлит клиновидный кельт с подовальной втулкой. Ширина лезвия 3,7 см. Высота сохранившейся части 6,3 см. Размеры втулки 4,5 × 2,2 см. Кельты такого типа известны в материалах большереченской культуры Верхнего Приобья [Троицкая, Бородовский, 1994, табл. XXIII, 2 ]. Об изготовлении их большере-ченскими мастерами свидетельствует находка с поселения Верх-Тула [Там же, табл. XI, 4 ]. Створки формы сделаны из глины с добавлением органической примеси. Внешняя поверхность покрыта слоем глинистого раствора при помощи пальцев и щепы – имеются отпечатки папиллярных линий пальцев рук и вытянутые, параллельные бороздки, оставленные щепой.

Рис. 4 . Фрагменты керамических форм с территории бронзолитейного участка в жилище № 2.

Рис 5 . Литейная форма для изготовления кельта.

А – разъем формы со следами разглаживания пластичного материала; Б – неровное, волнистое сочленение створок формы; В – наплывы формовочной массы, образовавшиеся при формовке второй створки.

Все формы бронзолитейного комплекса Каргат-4 изготовлены из материала однотипного состава. Стабильность рецептуры объясняется, по-видимому, высокой степенью специализации производства. Рецепт Глина + Органика в бронзолитейном деле населения

Обь-Иртышской лесостепи традиционен. Он зафиксирован на этой территории на памятниках позднебронзового и переходного времени [Мыльникова, Дураков, 2008, с. 66].

Литейные формы, найденные на территории производственного участка, изготавливались, скорее всего, следующим образом. Сначала формовалась нижняя створка: в кусок формовочной массы вдавливалась модель будущего изделия. Форма с оборотной стороны и разъем выравнивались и уплотнялись руками. В результате вокруг рабочей камеры образовывался бугорок вытесненной формовочной массы, а разъем формы приобретал характерную выпуклую неровную поверхность со следами разглаживания пластичного материала (см. рис. 5, А ). Створку подсушивали, после чего в нее снова вставляли модель и сверху кусками накладывали глину, из которой формовали вторую створку. Поверхность разъема второй створки полностью определялась конфигурацией первой, поэтому место их сочленения часто имело неровную, волнистую форму (см. рис. 5, Б ) с характерными наплывами формовочной массы (см. рис. 5, В ).

Такой способ формовки требует осторожной сушки, т.к. при неравномерной усадке или малейшем короблении створки не будут подходить друг к другу. При сборке формы практически исключается смещение ее частей вдоль плоскости разъема. На завершающей стадии с внешней стороны форма покрывалась тонким слоем глинистого раствора, возможно, скреплявшим створки между собой. Готовая форма обжигалась в восстановительном режиме в закрытом горне.

Вышеописанная технология применялась при изготовлении части форм, обнаруженных в литейной мастерской на поселении бийского этапа большере-ченской культуры Ближние Елбаны XII, расположенного в Верхнем Приобье [Грязнов, 1956, с. 88–89, табл. XXIII, 4–10, XXIV, 1–6, 9 ]. Следует отметить, что она принципиально отличалась от производственных приемов, характерных для культур Обь-Иртышского междуречья. Например, в литейной мастерской раннего железного века городища Сергино-2 на р. Оми зафиксирована серия форм, изготовленных на модельной плите [Кобелева и др., 2015, с. 269–270]. Причем именно этот способ имел в Обь-Иртышском междуречье многовековую традицию. Он являлся основным как в эпоху поздней бронзы в ирменском [Мыльникова, Чемякина, 2002, с. 20, 61–62, рис. 10, 2, 3, 5 ; Мыльникова, Дураков, 2008, с. 63–66] и позд-неирменском производстве [Чича…, 2009, с. 228; Кобелева, Дураков, 2016, с. 308], так и в более древние времена в самусьском и кротовском [Дураков, Кобелева, 2017, с. 23].

Применявшийся в литейной мастерской поселения Каргат-4 метод формовки по происхождению связан с западными или юго-западными территория- ми. Например, на территории Северного Казахстана он использовался в раннескифское время мастерами поселения Новошульбинское [Ермолаева и др., 1998, с. 41–42, рис. 1, 2, 3]. В Приишимье такой же производственный прием получил отражение в материалах журавлевского комплекса на городище Борки-1 [Зах и др., 2015, с. 12]. Известен он и в Зауралье на памятниках иткульской культуры. Глиняные формы ит-кульских бронзолитейных мастерских имеют неровную, волнистую линию соединения створок и следы расчесов деревянного шпателя [Бельтикова, 1993, с. 70]. Причем на территории Северного Казахстана и Зауралья такая формовка использовалась в эпоху поздней бронзы носителями, например, берликской и красноозерской культур.

Рассматриваемый метод формовки появился в Центральной Барабе только в переходное от бронзового к железному веку время, о чем свидетельствуют берликские и красноозерские материалы [Чича…, 2009, с. 229]. Обращает на себя внимание и способ обработки мастерами поселения Каргат-4 внешней поверхности литейных форм и некоторых тиглей жидкой глиной по подсушенной поверхности. Он обнаруживает сходство со способом «ошершавливания» бер-ликской керамики.

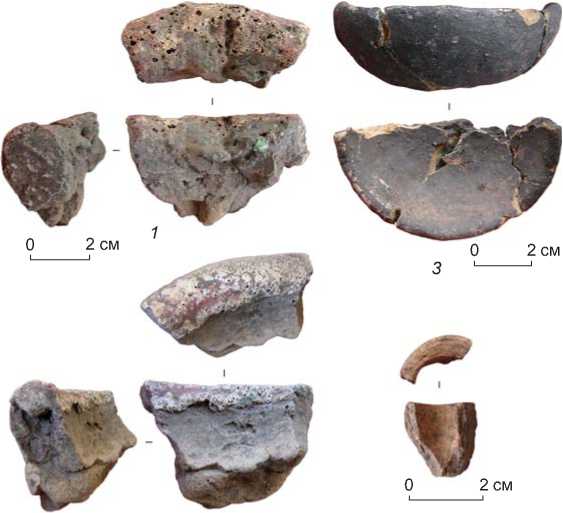

Тигли. Найдены обломки трех изделий. Первый представляет круглую толсто стенную чашечку (рис. 6, 2 ). Сохранилась только часть ошлакованной стенки толщиной 2,5 см. Венчик округлый, его внутренняя часть сильно ошлакована. Внешняя поверхность покрыта слоем жидкой глиняной обмазки, нанесенной при помощи щепы. Реконструируемый диаметр сосуда в зоне венчика 10 см. Объем чашечки не менее 100 см³. Тигель изготовлен из глины с добавлением небольшого количества органической примеси. Песок, содержание которого в керамическом тесте невелико, является, скорее всего, естественной примесью в глине.

От второго тигля сохранился также только фрагмент (рис. 6, 1 ). Внутренняя часть сильно оплавлена, имеет включения капель металла. Толщина стенок 1,5 см. Реконструируемый диаметр 9,0–9,5 см. Полезный объем не менее 75–80 см³. По составу керамического теста второй тигель разительно отличается от первого. Изготовлен из глины с добавлением большого количества песка. Использование такого состава можно объяснить стремлением получить термостойкий материал и предотвратить разрушение тигля при перегреве.

Третий тигель реконструируется полностью (рис. 6, 3 ). Он представляет собой круглодонную чашечку диаметром 7,5 см. Толщина его стенок 0,5 см. Реконструируемый полезный объем 75–77 см³. Тигель изготовлен из глины с искусственным добавлением песка. Тонкостенные тигли не характерны для

Рис. 6 . Литейное оборудование производственного участка жилища № 2.

1–3 – фрагменты тиглей, 4 – фрагмент керамического сопла.

большереченского металлообрабатывающего производства, однако они встречаются в саргатской бронзолитейной мастерской поселения Омь-1 [Мыльникова, Чемякина, 2002, с. 61–62]. С учетом нахождения в жилище № 1 поселения Каргат-4 саргатской керамики [Полосьмак, 1987, с. 101–102, рис. 79; Молодин, Новиков, Софейков, 2000, с. 175] можно предположить, что местные мастера были знакомы с литейными традициями носителей саргатской культуры.

Сопло. Представлено небольшим обломком керамической трубки (рис. 6, 4). Длина сохранившейся части 1,9 см. Толщина стенок колеблется в пределах 0,3–0,5 см. Реконструируемый диаметр сопла 2,6 см. Диаметр канала для нагнетания воздуха 1,6–1,7 см. Соп- ло сделано на шаблоне из одного куска глины. Судя по следам сильного термического воздействия, изделие прокалилось до красно-кирпичного цвета.

Следует отметить, что вся техническая керамика мастерской (формы, тигли, сопло) изготавливалась из формовочных масс специального состава, не использовавшихся для получения бытовой посуды.

К комплекту производственного инвентаря бронзолитейного участка относятся три каменных точила . Первый – наиболее крупный абразив – представляет собой плитку сланца со следами абразивного воздействия (см. рис. 3, 1 ). На одной стороне имеются следы слабой забитости: видимо, изделие эпизодически служило наковаленкой. Длина плитки 9,5 см, ширина 5,4 см, толщина 0,9–1,5 см. Второе точило изготовлено также из сланца, имеет трапециевидную форму (см. рис. 3, 2 ). Длина трапеции по средней линии 5 см, ширина 6,3–4,0 см, толщина 0,5–0,9 см. На всех плоскостях прослеживаются следы сработанности. Третье точило изготовлено из фрагмента каменного проушного молота (см. рис. 3, 3 ). Его длина 8,7 см, максимальная ширина 3 см.

Заключение

Поселение Каргат-4 является, несомненно, одним из центров бронзолитейного производства раннего железного века Западной Сибири. Следы литейной деятельности на большереченских памятниках концентрируются только в некоторых жилищах или на участках межжилищного пространства. Это за-

2 cм

фиксировано в Барабинской лесостепи на поселении Каргат-4, а также в Приобье на поселениях Ордын-ское-9, Милованово-3А и Ближние Елбаны XII. Видимо, такое распределение находок отражает специализацию и индивидуально-семейную организацию производства.

Из основного коллектива общины могла выделиться связанная родственными отношениями группа, специализировавшаяся на изготовлении металла. В силу специфики производства она существовала обособленно, но была включена в постоянные экономические связи не только с жителями поселка, но и с соседними коллективами, в т.ч. носителями саргатской культуры.

Материалы выявленного бронзолитейного комплекса подтверждают предположение о специализированном характере производства. На это указывают большое количество форм, предназначенных для отливки однотипных изделий (кельтов); применение объемных тиглей (75–100 см3), использование специализированных инструментов (кузнечных клещей, формовочных моделей), стабильный рецепт формо- вочных масс.

Прослеженная на поселении Каргат-4 технология формовки тяготеет к производственным традициям культур Северного Казахстана и Зауралья. В Центральную Барабу она была привнесена, скорее всего, с территории расселения носителей большереченской культуры. В результате, как минимум в начальный период этой экспансии, на территории Обь-Иртышского междуречья сосуществовали две бронзолитейные традиции, различавшиеся по способу изготовления литейных форм. Одна – автохтонная – предполагала формовку по модели на модельной плите. Другая – привнесенная с сопредельных территорий – была ориентирована на получение форм по модели без модельной плиты с последующим скреплением створок обмазкой с внешней стороны.

Список литературы Литейная мастерская на поселении раннего железного века Каргат-4 на юге Западной Сибири

- Бельтикова Г.В. Иткульское I городище – место древнего металлургического производства // Проблемы урало-сибирской археологии. – Свердловск: Урал. гос. ун-т, 1986. – С. 63–79.

- Бельтикова Г.В. Литейные формы иткульского очага металлургии (VII–III вв. до н.э.) // Знания и навыки уральского населения в древности и средневековье. – Екатеринбург: Наука, 1993. – С. 38–75.

- Гришин Ю.С. Древняя добыча меди и олова. – М.: Наука, 1980. – 186 с.

- Грязнов М.П. История древних племен Верхней Оби по раскопкам близ с. Большая Речка. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1956. – 163 с. – (МИА; № 48).

- Дураков И.А., Кобелева Л.С. Техническая керамика кротовской культуры Центральной Барабы // Вестн. Том. гос. ун-та. История. – 2017. – № 49. – С. 23–25.

- Ермолаева А.С., Ермоленко Л.Н., Кузнецова Э.Ф., Тепловодская Т.М. Поселение древних металлургов VIII–VII вв. до н.э. на семипалатинском правобережье Иртыша // Вопросы археологии Казахстана. – Алматы: Гылым, 1998. – Вып. 2. – С. 39–46.

- Зах В.А., Илюшина В.В., Тигеева Е.В., Еньшин Д.Н., Костомаров В.М. Закрытый журавлевский комплекс городища Борки 1 в Нижнем Приишимье // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. – 2015. – № 2 (29). – С. 4–14.

- Кобелева Л.С., Дураков И.А. Литейные формы позднеирменской культуры // Проблемы археологии, антропологии, этнографии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. – Т. XXII. – С. 307–310.

- Кобелева Л.С., Дураков И.А., Молодин В.И., Демахина М.С. Комплексные исследования городища Сергино-2на реке Оми // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. – Т. XXI. – С. 267–271.

- Молодин В.И., Новиков А.В., Софейков О.В. Археологические памятники Здвинского района Новосибирской области. – Новосибирск: Науч.-производ. центр по сохр. историко-культурного наследия, 2000. – 224 с.

- Мыльникова Л.Н., Дураков И.А. Производственная площадка поселения Березовый Остров-1 // Этнокультурные процессы в Верхнем Приобье и сопредельных регионах в конце эпохи бронзы. – Барнаул: Концепт, 2008. – С. 56–68.

- Мыльникова Л.Н., Чемякина М.А. Традиции и новации в гончарстве древних племен Барабы (по материалам поселенческого комплекса Омь-1). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2002. – 200 с.

- Полосьмак Н.В. Бараба в эпоху раннего железа. – Новосибирск: Наука, 1987. – 143 с.

- Троицкая Т.Н. Явление травестизма в скифо-сибирском мире // Скифо-сибирский мир. Искусство и идеология. – Новосибирск: Наука, 1987. – С. 59–63.

- Троицкая Т.Н. Новое жилище раннего железного века Верхнего Приобья // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. – 2005. – № 5. – С. 64–66.

- Троицкая Т.Н., Бородовский А.П. Большереченская культура лесостепного Приобья. – Новосибирск: Наука, 1994. – 184 с.

- Троицкая Т.Н., Дураков И.А. Бронзолитейное производство в Новосибирском Приобье в V–IV вв. до н.э. (по материалам поселений) // Вопросы археологии и истории Южной Сибири. – Барнаул: Алт. гос. ун-т, 1999. – С. 131–139.

- Чиндина Л.А. Загадки Хроноса и Кикиморы // Сравнительно-историческое и типологическое изучение языков и культур. – Томск: Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2000. – Ч. 2. – С. 268–274.

- Чича – городище переходного от бронзы к железу времени в Барабинской лесостепи / В.И. Молодин, Г. Парцингер, С.К. Кривоногов, А.Ю. Казанский, М.А. Чемякина, Г.Г. Матасова, А.Н. Василевский, А.С. Овчаренко, А.Е. Гришин, Н.В. Ермакова, М.И. Дергачева, И.Н. Феденева, О.А. Некрасова, Л.Н. Мыльникова, И.А. Дураков, Л.С. Кобелева, А.В. Зубова, Т.А. Чикишева, Д.В. Поздняков, А.С. Пилипенко, А.Г. Ромащенко, И.В. Куликов, В.Ф. Кобзев, О.И. Новикова, С.К. Васильев, Й. Шнеевайсс, К. Приват, В.В. Болдырев, В.А. Дребущак, Т.Н. Дребущак, Е.И. Деревянко, А.П. Бородовский, Д. Боурнарит, И. Реихе, С.В. Кузьминых, Ж.В. Марченко. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009. – 248 с.