Литейная мастерская одиновской культуры (по материалам могильника Тартас-1)

Автор: Дураков Игорь Альбертович, Молодин Вячеслав Иванович, Гришин Артем Евгеньевич

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXVI, 2020 года.

Бесплатный доступ

Публикуются результаты исследования литейной мастерской одиновской культуры эпохи ранней - развитой бронзы, обнаруженной на территории могильника Тартас-1 в Барабинской лесостепи. Одиновская культура представлена в материалах памятника несколькими могильниками, отдельными захоронениями и, возможно, связанным с ним бронзолитейным комплексом, состоящим из четырех хозяйственных сооружений. Все эти постройки расположены компактной группой в глубине террасы, ближе к ее восточному краю, вытянутой по линии С - Ю цепочкой. К комплекту производственного инвентаря бронзолитейного комплекса следует отнести тигли для отливки металла, литейный стержень, фрагменты ошлакованной технической керамики, литейных форм и костяных предметов. Все строения выявленного на территории памятника Тартас-1 поселка литейщиков имели следы металлообрабатывающего производства, при этом проявления других видов хозяйственной деятельности здесь слабо выражены и ограничиваются находками нескольких ножевидных пластин, костяного орудия, обломка наконечника стрелы и остатков ихтиофауны. Строения имели незначительные размеры, легкую каркасную конструкцию и, судя по остаткам ихтиофауны, функционировали в весенне-летний период. При этом металлообработка демонстрирует признаки довольно высокого уровня. Анализ литейного инвентаря показал, что мастерами было освоено литье полых предметов в разъемных многочастных формах. Формовка производилась по специально изготовленным моделям на модельной плите. Использовалось два типа тиглей. Данные типы впоследствии широко применялись носителями ряда археологических культур Сибири. Для изготовления форм и тиглей использовались сложные по рецептуре формовочные смеси, учитывающие назначение литейного оборудования и отличные от составов бытовой керамики. В процессе исследования обнаружена серия синхронных данным сооружениям ритуальных ям, содержащих фрагменты керамики одиновской культуры, а также кости и чешую рыбы. Таким образом, при определенных обстоятельствах бронзолитейное производство у носителей одиновской культуры сопутствовало погребальной практике и сопровождалось циклом ритуальных действий, в которых существенное место было отведено рыбе.

Барабинская лесостепь, эпоха бронзы, одиновская культура, древняя металлообработка, литейная мастерская

Короткий адрес: https://sciup.org/145145630

IDR: 145145630 | УДК: 902.2 | DOI: 10.17746/2658-6193.2020.26.405-413

Текст научной статьи Литейная мастерская одиновской культуры (по материалам могильника Тартас-1)

Изучение производственных комплексов памятников эпохи бронзы имеет исключительно важное значение для понимания историко-культурных процессов конкретного сообщества. Их значимость предопределяет еще и то обстоятельство, что встречаются такие объекты не часто. Недавно такой объект, относящийся к одиновской культуре ранней – развитой бронзы, был исследован силами Западносибирского отряда СевероАзиатской комплексной экспедиции в Барабин-ской лесостепи. В настоящей работе предлагается его осмысление.

Результаты раскопок и осмысление источников

Многослойный памятник Тартас-1 содержит целый ряд разновременных и разнокультурных комплексов погребального, ритуального или хозяйственного характера, охватывающих период от эпохи раннего неолита до позднего Средневековья включительно. Все это культурно-хронологическое разнообразие обусловлено удачным расположением объекта на высокой, не затопляемой паводком надпойменной террасе правого берега р. Тартас в 2,5 км от места впадения ее в р. Омь (Венгеровский р-н Новосибирской обл.).

Одиновская культура представлена в материалах памятника, по-видимому, несколькими могильниками, отдельными захоронениями и, возможно, связанным с ним бронзолитейным комплексом, состоящим из четырех хозяйственных сооружений. Все эти постройки расположены компактной группой в глубине террасы, ближе к ее восточному краю, вытянутой по линии С – Ю цепочкой.

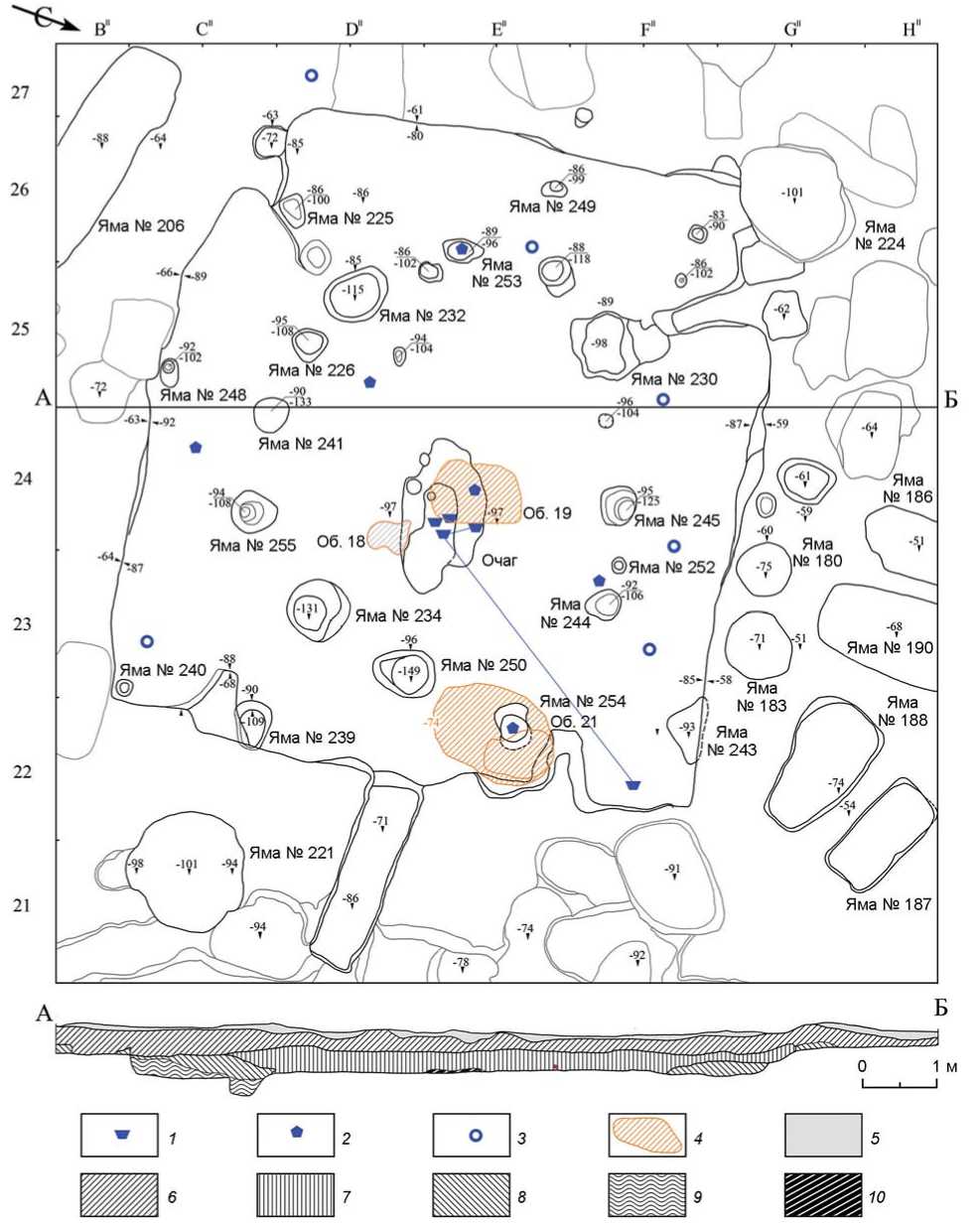

Первая мастерская одиновского комплекса (конструкция № 4*) представляла собой полуземлянку подквадратной формы (рис. 1). Размеры ее котлована – 8,0–8,2 × 8,9–9,2 м. Стенки отвесные, дно ровное. Глубина от уровня материка колеблется в пределах 0,34–0,46 м. В середине восточной стенки котлована оформлен вход в виде длинного и узкого наклонного коридора-пандуса. Его длина достигает 2,68 м, ширина 0,76 м, глубина колеблется в пределах 0,11–0,35 м.

Внутри котлована зафиксированы ямы каркасно-столбовой конструкции. Наиболее крупные из них (глубина 0,54–0,29 м) расположены в центральной части и оставлены вертикальными столбами, обеспечивающими опору кровли. В одной из столбовых ям (№ 250**) опорной конструкции зафиксирован развал одиновского сосуда. В другой (№ 240), на уровне дна найдены элементы челюсти щуки. Видимо, эти материалы были помещены в ямы в начальной стадии строительства мастерской и могут быть своего рода строительными прикладами. Близкие к углам участки трех стен котлована имеют узкие материковые выступы, направленные к центру сооружения, их предназначение не вполне ясно. Строение реконструируется как каркасно-столбовая полуземлянка.

Производственный участок занимал всю площадь сооружения и включал плавильный очаг и несколько хозяйственных ям (№ 239, 253, 254) – мусоросборников.

Очаг располагался в центре котлована строения № 4 (рис. 1). Он представлял собой вытянутое по

Рис. 1 . Памятник Тартас-1, конструкция № 4.

1 – фрагмент тигля; 2 – фрагмент литейной формы; 3 – обожженная глина; 4 – скопление производственного мусора; 5 – дерн; 6 – плотная темно-серая супесь; 7 – черная сажистая супесь; 8 – серо-коричневая супесь; 9 – светлая серо-желтая супесь; 10 – насыщенная черная супесь.

mW""'"'

■^Jr xTirv *rv.T *rr , \ГГ^ГГГ'Г'Г^"^

0 2 см (1-6)

0 1 cm

^^EZ333

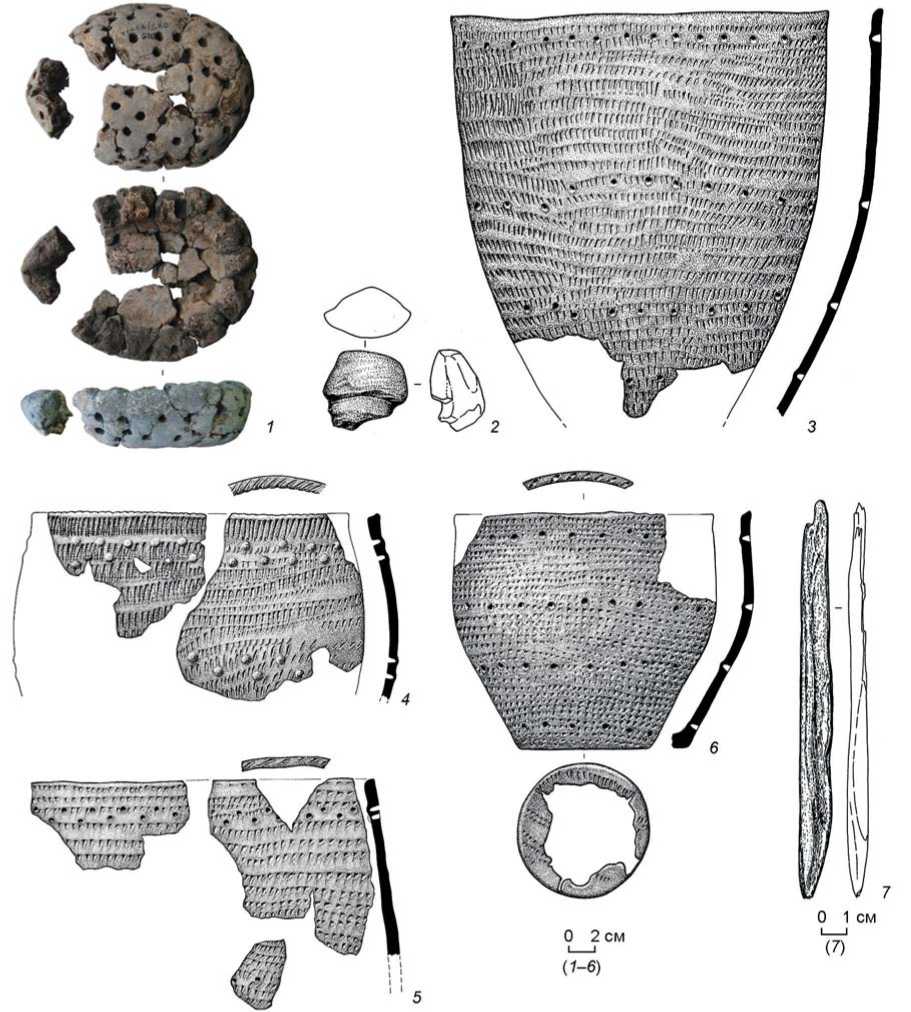

Рис. 2. Находки из конструкции № 4.

1 – тигель из плавильного горна (яма № 235); 2 – литейный стержень; 3–5 – керамика из скопления в кв. Eʺ–Fʺ/22; 6 – сосуд из ямы № 222;

7 – костяное орудие.

линии В – З углубление. Его длина 1,85 м, ширина 1,1 м, глубина от уровня пола жилища 0,10–0,15 м. Стенки пологие, плавно переходят в дно. Заполнение очага состоит из темно-серой мешаной супеси с вкраплениями мелких фрагментов ошлакованной технической керамики. В этом слое также найдены кости и чешуя язя (leuciscus idus) и сибирской плотвы (Rutilus rutilus lacustris)*. Судя по чешуе, вся рыба добыта в летнее время [Молодин, Дураков, Кобелева и др., 2019, с. 173], что, видимо, маркирует период последнего использования очага.

Ниже фиксируется слой серо-оранжевой, темной супеси с включениями мелких кусочков обожженной глины и прокал материкового дна ямы. Площадь распространения прокаленного участка – 1,4 × 0,5 м, глубина – до 0,07 м.

На слое прокаленного грунта залегали разрозненные небольшие фрагменты от нескольких керамических сосудов, в т.ч. ошлакованные, и обломки двух тиглей. Один из них сохранился практически полностью (рис. 2, 1). Основная часть обломков плавильной емкости лежала компактной кучей на дне очажной ямы, еще один фрагмент был найден в северо-восточном углу жилища (кв. Fʺ/22). Тигель имеет форму крупной каплевидной чашечки, орнаментированной глубокими вдавлениями круглой палочки. Данный элемент орнамента абсолютно соответствует главному принципу декорирования керамики одиновской культуры.

Реконструируемая длина изделия 14,5–15 см. Максимальная ширина 11 см, высота 3,3 см. Толщина боковых стенок 1,5 см, дна 2,0–2,2 см. Емкость тигля не менее 87–90 см³. Он изготовлен из формовочной массы с добавлением шамота, сухой белой глины и незначительного количества органики.

Второй тигель сохранился в виде мелких обломков. Он также орнаментирован вдавлениями палочки и от первого отличается составом формовочного материала, включающего глину с добавлением некалиброванного песка и органики.

Следы производственной деятельности фиксируются в виде слоя черной супеси, насыщенной мелкими фрагментами костей животных и керамической крошки, маркирующей уровень пола строения.

В центре жилища (кв. Eʺ/24) в районе западной стенки очага прослежен слой фрагментов керамики (объект 19) площадью 1,1 × 0,6 м и обломок литейного стержня для отливки изделия с полой втулкой (копья или долота) (рис. 2, 2 ). В 1,5 м к западу от очага (кв. Fʺ/25) найдены фрагменты обожженной глины, каменный отщеп и ко стяное орудие (рис. 2, 7 ). Изделие изготовлено из расколотой трубчатой кости животного. Следует отметить, что подобные предметы были найдены в погребении литейщика могильника Сопка-2/4Б, В и интерпретируются как лопаточки для изготовления глиняных литейных форм [Молодин, Гришин, 2016, с. 251–252, рис. 401, 1 , 2 ].

Еще одно крупное скопление производственного мусора фиксируется в углу, образованном материковым выступом и западной стенкой ямы. Оно состояло из золисто-прокаленного слоя серо-оранжевого цвета, обломков от трех сосудов (рис. 2, 3 – 5 ), мелких фрагментов кальцинированных костей животных и рыбы (объект 21). Размер золистого участка 1,2 × 0,7 м, мощность – до 0,25 м.

У южного края очага (объект 18, кв. Dʺ/24) в 0,2 м выше дна котлована найдено скопление 13 окатанных известняковых конкреций. Область их распространения занимала пространство 0,65 × 0,35 м*.

В юго-восточном углу котлована между выступом и восточной стеной находилась хозяйственная яма № 239 , использованная для утилизации отходов производства и золы. Она имела форму вытянутого по линии В – З овала. Размеры по верхнему контуру 0,64 × 0,34 м. Глубина 0,19 м. Яма незначительно сужается ко дну. Южная и восточная стенки имеют отрицательный наклон.

В ее заполнении найдены мелкие фрагменты керамики, в т.ч. со следами вторичного обжига, многочисленные ко сти (позвонки, ребра, глоточные зубы) и чешуя летнего улова сибирской плотвы (Rutilus rutilus lacustris), ребра карася [Молодин, Дураков, Кобелева и др., 2019, с. 173]. Вдоль дна прослеживается тонкий (до 0,03 м) слой светло-серого песка, содержащий мелкие обломки керамики и кальцинированные кости животных.

Хозяйственная яма № 253 расположена в западной части строения. Ее размеры 0,55 × 0,32 м. Глубина от уровня пола котлована 0,07 м. Заполнение – темно-серая супесь. В яме найдены чешуя, элементы затылочного отдела черепа и анального плавника карася. Возраст рыбы, установленный по чешуе, 3+ года. Выловлена в летне-осенний период.

Хозяйственная яма № 254 представляет собой восьмеркообразное углубление. Его размеры 0,5 × 0,44–0,50 м. Глубина от уровня пола котлована 0,31 м. Северная, южная и западная стенки отвесные, восточная имеет отрицательный наклон. В заполнении ямы найдены обломки обожженной глины и фрагмент литейного стержня, изготовленного из формовочной массы с добавлением большого количества песка.

Вторая мастерская одиновского бронзолитейного комплекса (конструкция № 5) располагалась в 11 м к северо-востоку от вышеописанной конструкции № 4. Она представляла собой полуземлянку подквадратной формы. Во сточная стенка этого строения разрушена проходившей по территории памятника дорогой. Длина сохранившейся части котлована по оси С – Ю – 6,8 м, по линии В – З – не менее 4,8 м. Общая площадь строения не менее 32,6 м. Стены отвесные. Глубина относительно уровня материка 0,15–0,22 м. Дно плавно углубляется в сторону центра.

В полуземлянке расположены 6 ям (№ 272– 274, 291, 292, 300) от столбов каркасного строения. В одной из них (№ 272) обнаружены остатки, возможно, закладной жертвы – фрагменты черепа и позвонков крупного язя (Leuciscus idus).

Заполнение котлована представлено рыхлой темно-серой супесью с включениями прокаленной почвы, фрагментов обожженной глины. Уровень пола конструкции маркируется слоем плотной серой супеси с включениями светло-желтого

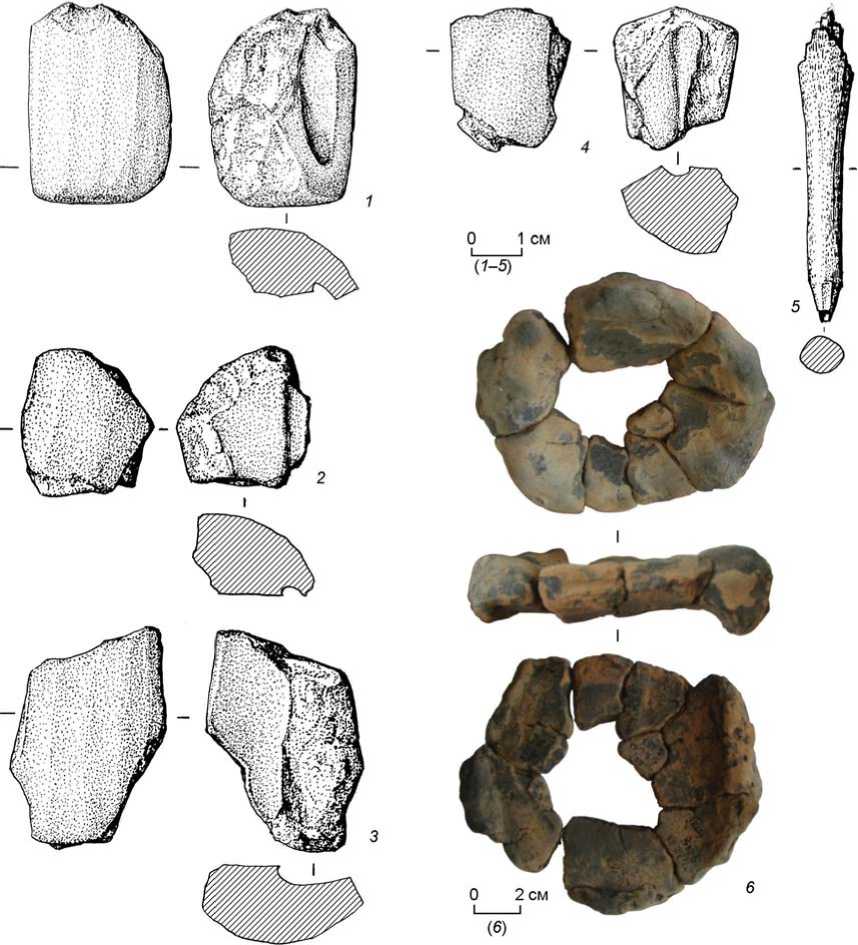

Рис. 3. Инвентарь ритуально-производственного комплекса памятника Тартас-1.

1–4 – фрагменты литейных форм из конструкции № 5; 5 – костяной наконечник стрелы из конструкции № 5; 6 – тигель из ямы № 288.

суглинка. В культурном слое мастерской найдены фрагменты обожженной глины, обломки керамики, чешуя сибирской плотвы. Судя по годичным кольцам чешуи, рыба выловлена в летний период, что может указывать на время функционирования мастерской. Здесь же найдены фрагменты форм для отливки ножей и круглого в сечении стержня (рис. 3, 1 – 4 ). Все они изготовлены по моделям. Спинки выровнены и уплотнены, лишний формовочный материал обрезан металлическим ножом.

В центре котлована расположен плавильный очаг (яма № 299). Он представлял собой подовальное углубление, ориентированное по линии ВСВ – ЗЮЗ. Размеры очажной ямы 1,23 × 0,78 м. Стенки пологие, плавно переходят в дно. Глубина от уров- ня материка 0,13 м. Заполнение очага – буро-коричневая супесь, дно и стенки местами прокалены на глубину 0,04 м. Так же, как и в конструкции № 4, на прилегающей к горну территории (кв. Oʺ–Pʺ/20) фиксируется скопление известняковых конкреций (объект 26).

С литейным производством связана расположенная вплотную к западной стенке полуземлянки хозяйственная яма № 296. Она имела форму вытянутого по линии С – Ю овала. Ее размеры 0,57 × 0,28 м, глубина от уровня пола 0,17 м. В заполнении неоднородная прокаленная коричневосерая супесь с темными прожилками и фрагменты литейной формы. Форма изготовлена из глины с добавлением некалиброванного песка.

Третье производственное сооружение бронзолитейного комплекса (конструкция № 6) представляло собой прямоугольный котлован с двумя симметрично расположенными выступами в восточной и западной стенках. Размеры основной части сооружения 4,15 × 4 м. Стенки отвесные, дно плавно понижается к центру. Глубина от уровня материка 0,08–0,21 м. На дне котлована расположены две столбовые ямки (№ 303 и 330), от опор каркаса легкой, видимо двускатной, кровли. В яме № 303 был обнаружен развал стенки керамического сосуда одиновской культуры.

В центральной части котлована находился плавильный горн. Он представлял собой вытянутый по линии В – З прокал овальной формы. Его размеры 0,6 × 0,44 м, глубина 0,06 м. Следы производственной деятельности фиксируются в виде скопления кальцинированных костей, мелких обломков керамики, фрагментов обожженной глины.

Четвертое производственное сооружение (яма № 288) располагалось в 2 м от юго-западного угла конструкции № 5. Представляла собой ориентированный по линии С – Ю прямоугольный котлован. Его размеры 4,2 × 6 м. Глубина от уровня материка – 0,19–0,28 м. Стенки имеют незначительный положительный наклон, дно плавно понижается к центру.

В центре котлована расположен плавильный горн (яма № 288a) . Он представляет собой округлое углубление с покатыми, плавно переходящими в дно стенками. Его размеры 0,65 × 0,68 м. Глубина относительно дна котлована 0,22 м. Очажная яма заполнена серой супесью, на дне фиксируется прокаленный участок серо-оранжевого цвета. Его размеры 0,15 × 0,2 м, глубина прокала 0,06 м.

Рядом с горном расположена яма (№ 288b) предназначенная для утилизации производственного мусора. Она имела форму неправильного овала, вытянутого по линии ССЗ – ЮЮВ. Ее размеры по верхнему контуру 1,8 × 1,12 м. Глубина относительно дна котлована – 0,56 м. Стенки наклонные, дно слегка понижается к центру.

На прилегающей к горну территории найдены фрагменты керамики, обломки не менее чем от 3 керамических форм и сложносоставной тигель. Тигель представляет собой низкий (2–2,5 см) глиняный бортик, закрепленный на фрагменте керамики. Внешние стенки отвесные, внутренние очень пологие (рис. 3, 6 ).

Данный тип тигля впервые встречен в материалах одиновской культуры и более типичен для более позднего времени. В литейном производстве кротовской культуры такие тигли становятся наиболее массовыми плавильными емкостями [Молодин, 1991]. Они найдены практически на всех бронзоли- тейных участках этой культуры, в поселениях Вен-герово-2 [Молодин, Дураков, Мыльникова и др., 2012], Преображенка-3 [Молодин, 1977, табл. XII, 1, 4], Абрамово-10 [Молодин, Дураков, Мыльникова и др., 2018, с. 46–47, рис. 3, 3, 4]. Составные тигли встречаются в материалах андреевской культуры [Ковалева, Рыжкова, Шаманаев, 2000, с. 99; Зах, Зимина, 2018, с. 11, рис. 4, 8] и широко использовались в ташковской культуре Притоболья. Они найдены в поселениях Андреевское озеро-13, Ташко-во II [Ковалева, 1997, с. 41–42, рис. 48, 1–5, 49, 11; Ковалева, Рыжкова, Шаманаев, с. 78; Шаманаев, Зырянова, 1998]. Видимо, сложившиеся в одинов-ском бронзолитейном производстве типы производственного инвентаря впоследствии распространились по значительной территории.

Таким образом, на территории некрополя Тар-тас-1 находилась специализированная бронзолитейная мастерская одиновской культуры. Следует отметить, что эта культура, фиксируемая в Обь-Иртышском междуречье, является наиболее ранним образованием с собственным бронзолитейным производством.

Все строения выявленного на территории памятника Тартас-1 поселка литейщиков имели следы металлообрабатывающего производства, при этом проявления других видов хозяйственной деятельности здесь слабо выражены и ограничиваются находками нескольких ножевидных пластин, костяного орудия, обломка наконечника стрелы (рис. 3, 5 ) и остатков ихтиофауны. Строения имели незначительные размеры, легкую каркасную конструкцию и, судя по остаткам ихтиофауны, функционировали в весенне-летний период.

При этом металлообработка демонстрирует признаки довольно высокого уровня. Судя по находке литейного стержня в конструкции № 4 (рис. 2, 2 ), одиновцами было освоено литье тонкостенных полых предметов в разъемных многочастных формах.

Формовка производилась по специально изготовленным моделям на модельной плите. Использовалось два типа тиглей. Данные типы впоследствии широко применялись носителями ряда археологических культур Сибири.

Для изготовления форм и тиглей использовались сложные по рецептуре формовочные смеси, учитывающие назначение литейного оборудования и отличные от составов бытовой керамики.

Следует также отметить, что конструкция № 4 окружена серией синхронных данному сооружению ритуальных ям (№ 180, 183, 184, 186–191, 194, 205, 206, 222, 223). Все они планиграфически связаны с котлованом литейной мастерской и содержат фрагменты керамики одиновской культуры. Значительная часть этих ям (№ 195, 197, 205, 209,

222) содержит кости и чешую рыбы [Молодин, Дураков, Кобелева и др., 2019]. В яму № 222 кроме этого в специальное углубление дном кверху был помещен целый сосуд (рис. 2, 6 ). В яме № 209 зафиксировано скопление кальцинированных костяных наконечников стрел и астрагалов козы/овцы.

Судя по годичным кольцам чешуи найденной в ямах рыбы, она была выловлена в весенний период [Там же, табл. 2], т.е. ямы функционировали примерно в то же время, что и бронзолитейные мастерские комплекса.

Все эти ямы полно стью аналогичны по форме и заполнению, а также по сопроводительному инвентарю ритуальным ямам одиновских погребальных комплексов, как собственно на Тартасе-1, так и в могильниках Сопка-2/4А [Молодин, 2012] и Преображенка-6 [Чемякина, 2010; Молодин, Конева, Чемякина и др., 2012, с. 31–35].

Таким образом, связанная с постройкой № 4 производственная деятельность сопровождалась обрядовыми действиями, сопоставимыми по своей сути с практикой погребального характера. Если учесть, что весь комплекс хозяйственных сооружений расположен на синхронном могильнике, то можно предположить, что у одиновского населения литейное производство, возможно, ассоциировалось с переходом в загробный мир, смертью, хтони-ческими существами. Отношение к кузнецу-литейщику как к существу, связанному с потусторонним миром, фиксируется в этнографических материалах ряда народов мира.

Заключение

Исследованная литейная мастерская, выявленная при раскопках сплошными площадями памятника Тартас-1, представляет уникальный комплекс одиновской культуры эпохи ранней – развитой бронзы. Полученные материалы позволяют свидетельствовать о развитом металлургическом производстве у носителей культуры, освоивших помимо плоскостного литья изготовление сложных тонкостенных предметов с полыми втулками. Это был несомненно более высокий этап бронзолитейного производства, чем на начальной стадии освоения металлургии вообще.

Следует также отметить, что при каких-то обстоятельствах бронзолитейное производство у но сителей культуры сопутствовало погребальной практике и сопровождалось циклом ритуальных действий, в которых существенное место было отведено рыбе.

Все вышесказанное еще раз подчеркивает, что бронзолитейное производство было для человека не просто ремеслом, но действием, сопровождав-412

шимся целым циклом сложнейших мистерий, многие из которых только предстоит разгадать и реконструировать.

Список литературы Литейная мастерская одиновской культуры (по материалам могильника Тартас-1)

- Зах В.А., Зимина О.Ю. О взаимодействии андреевской и липчинской культур в Нижнем Притоболье (по материалам поселения Велижаны-1) // Вести. археологии, антропологии и этнографии. - 2018. - № 2 (41). - С. 5-16.

- Ковалева В.Т. Взаимодействие культур и этносов по материалам археологии: поселение Ташково II. - Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1997. - 131 с.

- Ковалева В.Т., Рыжкова О.В., Шаманаев А.В. Ташковская культура: поселение Андреевское Озеро XIII. - Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. ун-та, 2000. - 160 с.

- Молодин В.И. Эпоха неолита и бронзы лесостепного Обь-Иртышья. - Новосибирск: Наука, 1977. - 174 с.

- Молодин В.И. Бараба в эпоху бронзы. - Новосибирск: Наука, 1985. - 200 с.

- Молодин В.И. Металлургия кротовской культуры. Западная Сибирь. Середина II тыс. до н.э. // Мосоловское поселение эпохи поздней бронзы в системе памятников степи и лесостепи. - Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1991. - С. 29-31.

- Молодин В.И. Памятник Сопка-2 на реке Оми: культурно-хронологический анализ погребальных комплексов одиновской культуры. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. - Т. 3. - 220 с.

- Молодин В.И., Гришин А.Е. Памятник Сопка-2 на реке Оми. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. -Т. 4: Культурно-хронологический анализ погребальных комплексов кротовской культуры. - 452 с.

- Молодин В.И., Дураков И. А., Мыльникова Л.Н., Нестерова М.С. Производственный комплекс кротовской культуры на поселении Венгерово-2 (Барабинская лесостепь) // Вестник Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. - 2012. - Т. 11, вып. 5. - С. 105-119.

- Молодин В.И., Дураков И. А., Мыльникова Л.Н., Нестерова М.С. Адаптация сейминско-турбинской традиции в культурах эпохи бронзы юга Западно-Сибирской равнины // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2018. - Т. 46, № 3. - С. 49-58.

- Молодин В.И., Дураков И.А., Кобелева Л.С., Конева Л.А. Рыба в погребальной и ритуальной практике одиновской культуры в Барабинской лесостепи (по материалам могильника Тартас-1) // Вестник Том. гос. ун-та. История. - 2019. - № 62. - С. 170-179.

- Молодин В.И., Конева Л.А., Чемякина М.А., Степаненко Д.В., Позднякова О.А. Ихтиологические материалы из ритуальных комплексов одиновской культуры памятника Преображенка-6 // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2012. - № 2 (50). - С. 25-36.

- Чемякина М.А. Диагностика культовых комплексов Барабинской лесостепи геофизическими методами // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. - 2010. - Т. 9. - Вып. 3: Археология и этнография. - С. 74-84.

- Шаманаев А.В., Зырянова С.Ю. Вторичное использование фрагментов керамики населением ташковской культуры (по материалам археологических находок и экспериментов) // Вопр. археологии Урала. - Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1998. - Вып. 23. - С. 205-215.