Литогеохимическая характеристика метапесчаников четласской серии (Четласский Камень, Средний Тиман)

Автор: Н. Ю. Никулова, О. В. Удоратина, И. В. Козырева

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 7 (319), 2021 года.

Бесплатный доступ

Исследованы литологические и геохимические особенности метапесчаников светлинской и визингской свит средне- позднерифейской четласской серии на Среднем Тимане, являющиеся субстратом редкометалльно-редкоземельного оруденения в нескольких рудопроявлениях Косьюского рудного узла. Интерпретация результатов традиционного весового химического и масс-спектрометрического с индуктивно связанной плазмой (ICP MS) анализов позволила выявить различия в вещественном составе метапесчаников, обусловленные главным образом изменением степени седиментационной зрелости поступающего из областей сноса терригенного материала. Установлено, что в составе метапесчаников в различных соотношениях участвуют как слабо выветрелые продукты разрушения вулканитов среднего/основного состава, так и измененные, в том числе в условиях коры выветривания, метатерригенные образования. Накопление отложений четласской серии проходило в мелководной прибрежно-морской обстановке с меняющейся гидродинамикой, влияющей на скорость разрушения пород на палеоводосборах.

Метапесчаники, обломочный материал, источники сноса, условия осадконакопления, геохимические характеристики, Средний Тиман, светлинская и визингская свиты

Короткий адрес: https://sciup.org/149135692

IDR: 149135692 | УДК: 552. 5 | DOI: 10.19110/geov.2021.7.1

Текст научной статьи Литогеохимическая характеристика метапесчаников четласской серии (Четласский Камень, Средний Тиман)

Косьюский рудный узел включает в себя Косьюское, Новобобровское, Верхнебобровское, Октябрьское, Мезенское, Нижнемезенское и Верхнещугорское рудные поля, расположенные в пределах Четласского Камня — наиболее высокого поднятия Тиманской гряды (рис. 1, А). Вмещающими породами комплексной рудной минерализации, локализованной в карбонатитах и связанных с ними породах — кварц-гетит-гематитовых и кварц-полевошпат-гетитовых жилах и фенитизированных песчаниках, для большинства проявлений являются метаосадочные образования сред-нерифейской четласской серии, а для Верхнещугорского проявления — верхнерифейской быстринской серии. Отсутствие палеонтологических характеристик пород, вмещающих редкометалльно-редкоземельное оруде- нение, обусловило необходимость проведения геохимических исследований, в том числе установление особенностей распределения и концентрации РЗЭ. Полученные результаты позволяют уточнить генетическую принадлежность, охарактеризовать палегео-динамические условия образования и источники обломочного материала. В настоящей работе использованы данные о составе пород четласской серии, приведенные в публикациях [7–9], дополненные новыми аналитическими данными.

Геологическое строение района

Самыми древними в разрезе Четласского Камня являются средне-позднерифейские осадочно-метаморфические образования, входящие в состав четлас-

ской серии: светлинской (RF2–3 sv ), новобобровской (RF2–3 nb ) и визингской (RF2–3 vs ) свит (рис. 1) [7]. Верхний рифей представлен быстринской серией, объединяющей аньюгскую (RF3an), ворыквинскую (RF3vr), павъ-югскую (RF3pv), паунскую (RF3pn) свиты. На породах фундамента с несогласием залегают верхнедевонские обломочные и вулканогенно-обломочные образования, перекрытые известняками и терригенно-карбо-натными породами каменноугольного возраста.

Магматические образования представлены позд-нерифейским метадолеритовым комплексом, венд- кембрийским комплексом гипербазитов, габброидов, карбонатитов, щелочных флогопитовых пикритов, кимберлитов, раннефранским комплексом долеритов.

Объект и методы исследования

Предметом нашего исследования являются отложения четласской серии (RF2čt) светлинской (RF2sv) и визингской (RF2vs) свит, опробованные в пределах Косьюского (образцы с литерой К), Новобобровского (G и А) и Октябрьского (ОМ) рудных полей (рис. 1, B).

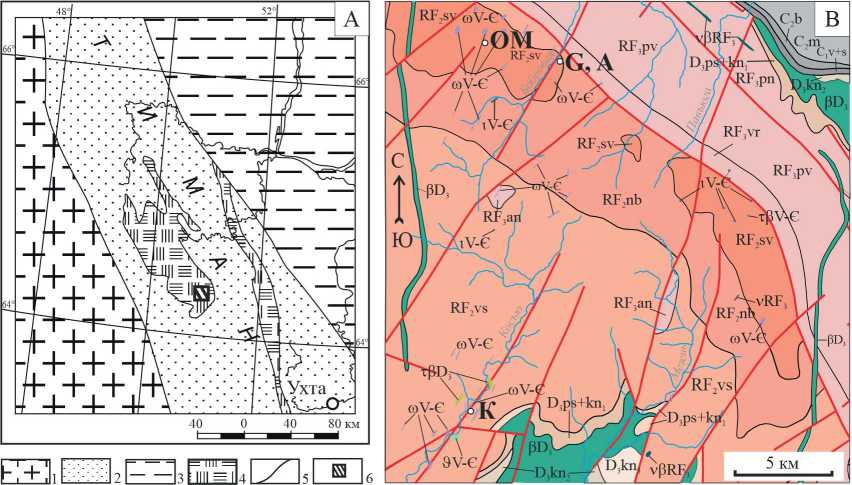

Рис. 1. А. Схема тектонического строения Среднего Тимана (по [2]): 1 — Восточно-Европейский кратон; 2 — Тиман; 3 — Ижемская зона; 4 — выходы на поверхность комплексов фундамента; 5 — границы зон; 6 — район развития опробованных пород визингской и светлинской свит.

B. Схематическая геологическая карта (по [1]): 1–3 — каменноугольная система: 1 — средний отдел, московский ярус: известняки доломитизированные, известняки; 2 — средний отдел, башкирский ярус: известняки, доломитизированные известняки; 3 — нижний отдел, визейский и серпуховской ярусы: аргиллиты, алевролиты, известняки доломитизирован-ные, доломиты; 4–6 — девонская система, верхний отдел: 4 — пашийский горизонт и нижний подгоризонт кыновского горизонта: песчаники, алевролиты, аргиллиты; 5 — кыновский горизонт, верхний подгоризонт: песчаники, алевролиты, аргиллиты, 6 — кыновский горизонт, средний подгоризонт: туфы, туффиты; 7–13 — рифейский период: 7 — паунская свита: сланцы, алевролиты, известняки, доломиты; 8 — павъюгская свита: доломиты, известняки, часто со строматолитами; 9 — ворыквинская свита: доломиты, известняки, сланцы, мергели, редко алевролиты, и кварцитопесчаники; 10 — анъюг-ская свита: гравелиты, кварцитопесчаники, сланцы; 11 — визингская свита: кварцитопесчаники, сланцы, алевролиты, редко туффиты; 12 — новобобровская свита: сланцы, алевролиты; 13 — светлинская свита: кварцитопесчаники, алевролиты, сланцы, редко гравелиты; 14 — среднетиманский метадолеритовый комплекс: метадолериты, дайки; 15–18 чет-ласский кимберлит-пикритовый комплекс; 15 — кибрелиты, кимберлитоподобные породы, трубки, дайки; 16 — пикриты, дайки; 17 — щелочные базальтоиды, дайки; 18 — карбонатиты; 19–20 — канино-тиманский долеритовый комплекс: 19 — базальты, долериты, покровы, силлы; 20 — трахибазальты, дайки, силлы; 21 — границы между разновозрастными образованиями; 22 — тектонические контакты; 23 — точки отбора проб

Fig. 1. A. Tectonic map of the Middle Timan (after: [2]): 1 — East European craton; 2 — Timan; 3 — Izhma zone; 4 — basement outcrops; 5 — borders of zones; 6 — area of Early Permian magmatites.

B. Schematic geological map (after: [1]): 1–3 — Carboniferous system. 1 — middle section, Moscovian stage: dolomitized limestones, limestones; 2 — middle section, Bashkirian stage: limestones, dolomitized limestones; 3 — lower section, Visean and Serpukhovian stages: argillites, clays, aleurolites, dolomitized limestones, dolomites; 4–6 — Devonian system, upper section: 4 — Pashian horizon and Kynovian horizon, lower subhorizon: sandstones, aleurolites, argillites; 5 — Kynovian horizon, upper subhorizon: sandstones, aleurolites, argillites, clays; 6 — Kynovian horizon, middle subhorizon: tuffs, tuffites; 7–13 Riphean period: 7 — Paunskaya suite: shales, aleurolites, limestones, dolomites; 8 — Pavyugskaya suite: dolomites, limestones, often with stromatolites, 9 — Vorykvinskaya suite, dolomites, limestones, shales, marls, rarely aleurolites, and quartzite sandstones; 10 — Anyugskaya suite, gravelstones, quartzite sandstones, shales; 11 — Vizingskaya suite: quartzite sandstones, schists, aleurolites, rarely tuffites; 12 — Novobobrovskaya suite: schists, aleurolites; 13 — Svetlinskaya suite: quartzite sandstones, aleurolites, shales, rarely gravelstones; 14 - Middle Timan metadoleritic complex: metadolerites, dikes; 15-18 Chetlas kimberlite-picrite complex; 15 — kimberlites, kimberlite-like rocks, pipes, dikes; 16 — picrites, dikes; 17 - alkaline basaltoids, dikes; 18 — carbonatites; 19–20 — Kanin-Timan dolerite complex: 19 — basalts, dolerites, nappes, sills; 20 — trachybasalts, dikes, sills; 21 — borders between heteroaged structures; 22 — tectonic contacts; 23 — sampling points

Светлинская свита (RF2–3sv) сложена темно-серыми кварц-хлорит-серицитовыми и биотит-хлорит-кварц-серицитовыми, иногда известковистыми, сланцами, незакономерно переслаивающимися с разнозернистыми кварцитами и кварцитопесчаниками с прослоями гравелитов и мелкогалечных конгломератов. По преобладанию сланцев в нижней части разреза и кварцитопесчаников — в верхней свита разделена на нижнюю и верхнюю подсвиты. Мощность отложений рассматриваемой свиты 600–620 м. Они согласно, местами с размывом перекрываются породами новобобровской свиты.

Новобобровская свита (R2–3nb) представлена однообразной толщей темно-серых глинисто-серицитовых и углеродисто-глинистых филлитовидных сланцев и алевросланцев с подчиненными прослоями кварцитов и кварцитопесчаников. Граница со светлинской свитой проводится по кровле линзовидных прослоев гравелитов и конгломератов в кварцитопесчаниках последней. Подразделяется на три подсвиты: нижнюю, представленную чередованием алевролитов, алевро-кварцитов и глинисто-слюдистых алевритистых сланцев (около 150 м); среднюю — существенно алевро-кварцитовую с подчиненным развитием сланцев (300– 350 м) и верхнюю, представленную монотонной толщей переслаивающихся сланцев и алеврокварцитов (до 200 м). Общая мощность свиты 500–550 м.

Визингская свита (R2–3vs) . Отложения ее согласно перекрывают песчано-сланцевую толщу новобобровской свиты. По литологическому составу делится на три подсвиты: нижнюю — алеврокварцитопесчани-ковую с подчиненным распространением глинистых и серицит-кварцевых сланцев; среднюю — существенно сланцевую, с редкими прослоями метаалевролитов и кварцитопесчаников и верхнюю — с преобладанием алевропесчаников, кварцитопесчаников и гравелитов и подчиненными прослоями слюдистых алевролитов и алевритистых сланцев. Общая мощность визингских отложений 1800–2000 м.

Описание и опробование метапесчаников визинг- ской и светлинской свит проведено в пределах Косьюского и Новбобровского рудных полей в 2015 г., Октябрьского — в 2016 г.

Петрографический состав песчаников изучался в прозрачных шлифах. Содержания породообразующих оксидов в породах определялись традиционным весовым химическим методом в лаборатории химии минерального сырья, содержания редкоземельных элементов (РЗЭ) — методом ICP MS в ЦКП «Геонаука» ИГ Коми НЦ УрО РАН (г. Сыктывкар). Интерпретация результатов химических анализов проводилась с использованием индикаторных соотношений и коэффициентов, применяющихся для уточнения условий образования отложений.

Литогеохимическая характеристика песчаников и обсуждение результатов

Изученные метапесчаники представлены тремя литологическими типами: мелкозернистые полево-шпат-кварцевые с гранобластовой структурой, разнозернистые с бластопсаммитовой структурой и квар-цитопесчаники [9]. Мелкозернистые полевошпат-квар-цевые метапесчаники с гранобластовой структурой и поровым хлорит-серицитовым цементом (обр. К 1/15, К 2/15) сложены зернами кварца и полевого шпата различной окатанности, часто с регенерационными каймами. Количество кварца минимальное для исследованных образцов, а полевых шпатов и гематита — максимальное. Разнозернистые метапесчаники (обр. К 1/15, G 12/15, G 5/15) характеризуются бластопсаммитовой структурой, сланцеватой текстурой, обусловленной ориентировкой слюдистых минералов в цементе порового и базального типов, участками сложенного буроватым колломорфным веществом, корродирующим обломочные зерна. Обломочная часть метапесчаников представлена разноокатанными обломками кварца, пелитизированного калиевого полевого шпата, плагиоклаза и единичными чешуйками обломочного мусковита. Кварцитопесчаники с гранобластовой структурой и массивной текстурой (обр. К 2-1/15, G 1/15, G 11/15, G 11а/15, G 11b/15) на 80–95 об. % сложены кварцем, в трех образцах рассчитан нормативный пирофиллит. Цемент порового и регенерационного типов, кварцевый и кварцево-слюдистый, микрозерни-стый и буровато-коричневый, коломорфный. В межзерновом пространстве отмечаются пойкилобласты и зерна новообразованного турмалина, по размерам сопоставимые с обломочными зернами [9].

Содержания главных породообразующих оксидов, литохимические модули и индикаторные соотношения, использованные для характеристики отложений и реконструкции условий образования, приведены в табл. 1 и 2.

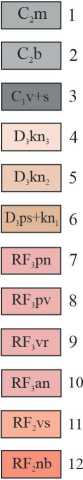

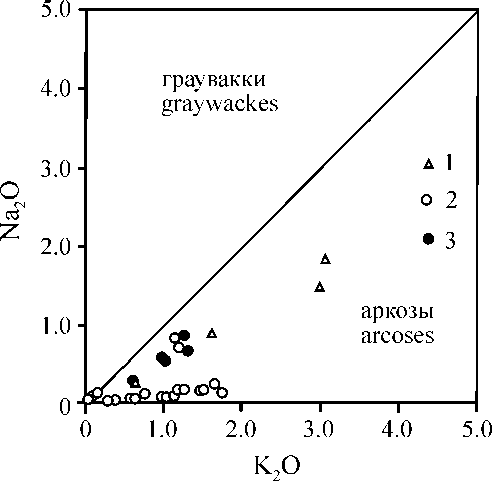

Все фигуративные точки метапесчаников визинг-ской и светлинской свит на диаграмме K2O–Na2O [3] находятся в поле аркозов (рис. 2, а). На диаграмме log(Fe2O3общ/K2O)–log(SiO2/Al2O3) [15] лишь одна точка метапесчаников, обр. 83 Октябрьского рудного поля, попала в область кварцевых аренитов (рис. 2, b), остальные распределились в полях лититов, сублити-тов и железистых песчаников, что отражает относительно высокую железистость метапесчаников с широко развитым хлоритовым цементом (табл. 1).

Точки, расположенные в поле сублититов, соответствуют образцам метапесчаников, в цементе которых преобладает серицит. В поле лититов попали метапесчаники предположительно первого цикла выветривания, содержащие обломки слабоизмененных магматических пород.

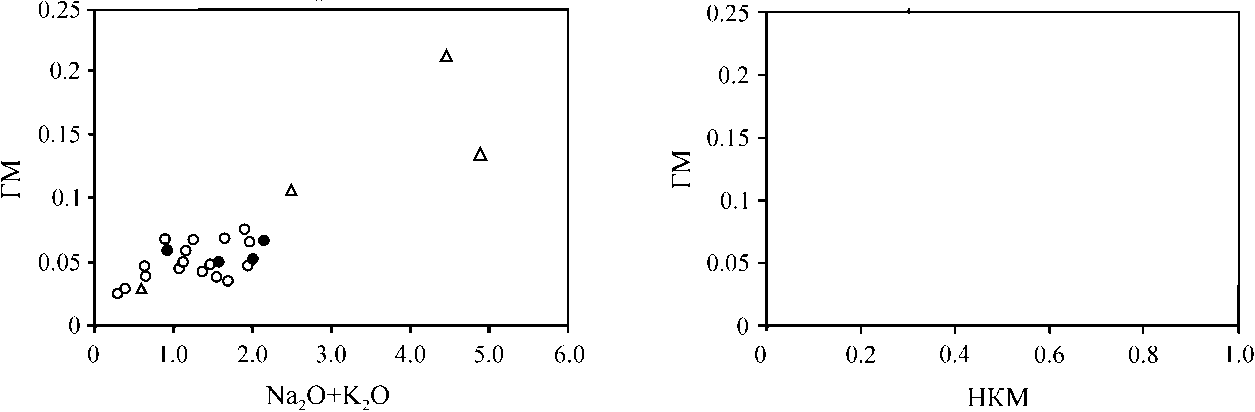

По величине гидролизатного модуля (ГМ), в соответствии с классификацией Я. Э. Юдовича и М. П. Кетрис [10], все изученные метапесчаники относятся к типу силитов — бедных глиноземом и железом существенно кварцевых пород и незначительно различаются по содержанию щелочей, что может быть обусловлено степенью седиментационной зрелости осадка и в меньшей степени условиями его накопления (рис. 3, а). Большая часть изученных псаммитов имеет показатель нормированной щелочности (НКМ) больше 0.3 (рис. 3, b), являющегося, по данным Я. Э. Юдовича и М. П. Кетрис, критерием присутствия в породе неизмененного калиевого полевого шпата [7]. В пяти образцах метапесчаников светлинской свиты, отличающихся наиболее хорошей сортировкой обломочного материала, значения нормированной щелочности меньше 0.3 свидетельствуют о присутствии в их составе слюд.

Таблица 1. Химический состав метапесчаников, мас. %

Table 1. Chemical composition of metasandstones, wt. %

|

N п/п |

№ обр. |

SiO 2 |

TiO 2 |

Al2O3 |

Fe2O3 |

FeO |

MnO |

MgO |

CaO |

Na2O |

K 2 O |

P 2 O 5 |

п.п.п. Loi |

Сумма Total |

|

1 |

К1/15 |

75.06 |

0.53 |

10.72 |

2.98 |

1.57 |

0.0760 |

1.23 |

0.17 |

1.49 |

2.97 |

0.08 |

2.55 |

99.42 |

|

2 |

К1-1/15 |

81.81 |

0.50 |

8.72 |

1.10 |

0.62 |

0.0009 |

0.62 |

0.17 |

1.81 |

3.06 |

0.06 |

1.44 |

99.91 |

|

3 |

К2/15 |

86.44 |

0.26 |

5.51 |

1.96 |

1.14 |

0.0820 |

0.64 |

0.20 |

0.87 |

1.60 |

0.05 |

1.31 |

100.06 |

|

4 |

К2-1/15 |

95.82 |

0.12 |

1.73 |

0.18 |

0.49 |

0.0050 |

0.30 |

0.40 |

0.02 |

0.56 |

0.02 |

0.55 |

100.19 |

|

5 |

G1/5 |

97.15 |

0.08 |

2.00 |

0.16 |

0.20 |

0.0009 |

0.06 |

0.11 |

0.05 |

0.28 |

0.01 |

0.01 |

0.40 |

|

6 |

G12/15 |

89.52 |

0.21 |

4.56 |

1.05 |

0.96 |

0.0009 |

0.55 |

0.23 |

0.71 |

1.18 |

0.05 |

1.33 |

100.35 |

|

7 |

G2/15 |

94.82 |

0.16 |

2.30 |

0.08 |

0.14 |

0.0050 |

0.30 |

0.40 |

0.01 |

0.37 |

0.02 |

0.93 |

99.54 |

|

8 |

G4/15 |

90.88 |

0.23 |

3.67 |

1.25 |

0.17 |

0.0050 |

0.53 |

0.20 |

0.06 |

1.08 |

0.03 |

0.93 |

99.04 |

|

9 |

G5/15 |

92.94 |

0.14 |

3.03 |

0.22 |

0.20 |

0.0050 |

0.20 |

0.62 |

0.13 |

1.40 |

0.02 |

0.86 |

99.77 |

|

10 |

G11/15 |

88.86 |

0.16 |

4.15 |

1.16 |

0.40 |

0.0050 |

0.75 |

0.40 |

0.82 |

1.14 |

0.02 |

1.18 |

99.05 |

|

11 |

G11а/15 |

90.48 |

0.09 |

5.47 |

0.35 |

0.17 |

0.0050 |

0.20 |

0.40 |

0.10 |

1.13 |

0.02 |

1.58 |

99.99 |

|

12 |

G11б/15 |

92.98 |

0.11 |

3.92 |

0.14 |

0.18 |

0.0050 |

0.30 |

0.20 |

0.03 |

0.59 |

0.02 |

1.48 |

99.96 |

|

13 |

361/01 |

94.62 |

0.05 |

2.04 |

0.77 |

0.28 |

0.5300 |

0.08 |

0.06 |

0.06 |

0.57 |

0.04 |

0.54 |

99.67 |

|

14 |

361/05 |

91.07 |

0.15 |

3.07 |

2.13 |

0.00 |

0.8000 |

0.20 |

0.06 |

0.13 |

0.76 |

0.07 |

1.07 |

99.49 |

|

15 |

361/06 |

93.50 |

0.17 |

2.16 |

1.48 |

0.84 |

0.0010 |

0.08 |

0.10 |

0.10 |

1.01 |

0.07 |

0.07 |

100.08 |

|

16 |

361/07 |

94.10 |

0.04 |

2.18 |

0.96 |

1.01 |

0.0010 |

0.01 |

0.40 |

0.09 |

0.98 |

0.05 |

0.40 |

100.13 |

|

17 |

360/3 |

89.76 |

0.01 |

4.62 |

0.64 |

0.26 |

0.0050 |

0.10 |

0.30 |

0.28 |

2.97 |

0.22 |

0.62 |

99.80 |

|

18 |

A10-15 |

93.10 |

0.01 |

2.26 |

0.05 |

1.50 |

0.1000 |

0.20 |

0.30 |

0.18 |

1.17 |

0.04 |

0.72 |

99.79 |

|

19 |

А10-16 |

93.33 |

0.13 |

2.52 |

0.07 |

1.76 |

0.0270 |

0.40 |

0.20 |

0.20 |

1.25 |

0.04 |

0.44 |

100.51 |

|

20 |

A14-8 |

93.28 |

0.09 |

2.19 |

0.09 |

0.90 |

0.0050 |

0.56 |

0.18 |

0.17 |

1.50 |

0.02 |

0.09 |

99.17 |

|

21 |

A14-10 |

91.98 |

0.11 |

2.56 |

0.83 |

0.91 |

0.0120 |

0.17 |

0.12 |

0.28 |

1.66 |

0.03 |

0.31 |

99.07 |

|

22 |

А14-34 |

90.18 |

0.31 |

3.54 |

0.68 |

1.71 |

0.0150 |

0.20 |

0.20 |

0.17 |

1.46 |

0.09 |

0.83 |

99.78 |

|

23 |

A15-4 |

93.60 |

0.15 |

3.06 |

0.07 |

0.91 |

0.0050 |

0.13 |

0.12 |

0.15 |

1.73 |

0.02 |

0.34 |

100.38 |

|

24 |

ОМ9/16 |

91.26 |

0.01 |

3.26 |

0.22 |

1.13 |

0.0090 |

0.17 |

0.40 |

0.59 |

0.97 |

0.02 |

0.37 |

98.12 |

|

25 |

ОМ10в/16 |

90.36 |

0.13 |

4.70 |

0.17 |

1.10 |

0.0100 |

0.56 |

0.15 |

0.87 |

1.26 |

0.01 |

0.67 |

100.00 |

|

26 |

ОМ10д/16 |

92.48 |

0.01 |

3.26 |

0.23 |

1.13 |

0.0090 |

0.17 |

0.40 |

0.59 |

0.97 |

0.02 |

0.37 |

98.12 |

|

27 |

ОМ10е/16 |

92.27 |

0.05 |

3.31 |

0.01 |

1.50 |

0.0100 |

0.33 |

0.01 |

0.68 |

1.30 |

0.01 |

0.60 |

100.00 |

|

28 |

834 |

92.24 |

0.09 |

1.37 |

0.70 |

3.27 |

0.0900 |

0.22 |

0.27 |

0.29 |

0.61 |

0.02 |

0.30 |

99.80 |

a

Рис. 2. Классификационные диаграммы для метапесчаников: а — K2O–N2O (по: [3]); b — log(Fe2O3общ/K2O)–log(SiO2/ Al2O3) (по [15]). Условные обозначения: 1–3 метапесчаники: 1 — визинской свиты, Косьюское рудное поле; 2 — светлин-ской свиты, Новобобровское рудное поле; 3 — светлинской свиты, Октябрьское рудное поле

b

Fig. 2. Classification diagrams for metasandstones: a — K2O–N2O (after: [3]); b - log (Fe2O3gen/K2O) –log (SiO2/Al2O3) (after [15]). Legend: 1–3: 1 — Vizinskaya suite, Kosyusskoe ore field; 2 — Svetlinskaya suite, Novobrovskoe ore field; 3 — Svetlinskaya suite, Oktyabrskoe ore field

Таблица 2. Индикаторные соотношения и модули Table 2. Indicator ratios and modules

|

№ п/п |

№ обр. |

log (Na2O/ K 2 O) |

log (SiO 2 / Al 2 O 3 ) |

log (F e 2O3общ/ K 2 O) |

F1 |

F2 |

K 2 O / Na2O |

SiO2/ Al 2 O 3 |

Al2O3/ SiO2 |

CIA |

CIW |

ICV |

K 2 O/ Al2O3 |

ГМ HM |

Na2O+ Ka2O |

НКМ SPM |

|

1 |

К1/15 |

–0.30 |

0.85 |

0.17 |

–2.43 |

–0.82 |

7.00 |

1.99 |

0.14 |

64 |

80 |

1.1 |

0.28 |

0.21 |

4.46 |

0.42 |

|

2 |

К1-1/15 |

–0.23 |

0.97 |

0.16 |

–2.19 |

–1.22 |

9.38 |

1.69 |

0.11 |

57 |

73 |

1.1 |

0.35 |

0.13 |

4.87 |

0.56 |

|

3 |

К2/15 |

–0.26 |

1.20 |

0.44 |

–3.24 |

–0.26 |

15.69 |

1.84 |

0.06 |

61 |

75 |

1.2 |

0.29 |

0.10 |

2.47 |

0.45 |

|

4 |

К2-1/15 |

–1.45 |

1.74 |

0.90 |

–3.82 |

0.66 |

55.39 |

28.00 |

0.02 |

56 |

69 |

1.4 |

0.32 |

0.03 |

0.58 |

0.34 |

|

5 |

G1/5 |

–0.75 |

1.69 |

1.20 |

–3.97 |

0.87 |

48.58 |

5.60 |

0.02 |

77 |

88 |

0.5 |

0.14 |

0.03 |

0.33 |

0.17 |

|

6 |

G12/15 |

–0.22 |

1.29 |

0.58 |

–2.98 |

0.12 |

19.63 |

1.66 |

0.05 |

61 |

74 |

1.1 |

0.26 |

0.08 |

1.89 |

0.41 |

|

7 |

G2/15 |

–1.57 |

1.62 |

1.08 |

–3.81 |

1.87 |

41.23 |

37.00 |

0.02 |

67 |

76 |

0.9 |

0.16 |

0.03 |

0.38 |

0.17 |

|

8 |

G4/15 |

–1.26 |

1.39 |

0.61 |

–3.92 |

1.39 |

24.76 |

18.00 |

0.04 |

69 |

89 |

1.1 |

0.29 |

0.06 |

1.14 |

0.31 |

|

9 |

G5/15 |

–1.03 |

1.49 |

0.50 |

–3.65 |

–0.14 |

30.67 |

10.77 |

0.03 |

51 |

69 |

1.2 |

0.46 |

0.04 |

1.53 |

0.50 |

|

10 |

G11/15 |

–0.14 |

1.33 |

0.59 |

–3.15 |

1.23 |

21.41 |

1.39 |

0.05 |

56 |

67 |

1.5 |

0.27 |

0.07 |

1.96 |

0.47 |

|

11 |

G11а/15 |

–1.05 |

1.22 |

0.59 |

–3.57 |

0.19 |

16.54 |

11.30 |

0.06 |

72 |

86 |

0.5 |

0.21 |

0.07 |

1.23 |

0.22 |

|

12 |

G11б/15 |

–1.29 |

1.38 |

0.88 |

–3.71 |

1.37 |

23.72 |

19.67 |

0.04 |

79 |

90 |

0.5 |

0.15 |

0.05 |

0.62 |

0.16 |

|

13 |

361/01 |

–0.98 |

1.67 |

0.89 |

–5.38 |

2.59 |

46.38 |

9.50 |

0.02 |

71 |

91 |

0.8 |

0.28 |

0.04 |

0.63 |

0.31 |

|

14 |

361/05 |

–0.77 |

1.47 |

0.77 |

–6.27 |

4.14 |

29.66 |

5.85 |

0.03 |

73 |

90 |

1.0 |

0.25 |

0.07 |

0.89 |

0.29 |

|

15 |

361/06 |

–1.00 |

1.64 |

0.64 |

–3.68 |

–0.17 |

43.29 |

10.10 |

0.02 |

60 |

86 |

1.3 |

0.47 |

0.05 |

1.11 |

0.51 |

|

16 |

361/07 |

–1.04 |

1.64 |

0.66 |

–3.47 |

–1.06 |

43.17 |

10.89 |

0.02 |

53 |

71 |

1.2 |

0.45 |

0.04 |

1.07 |

0.49 |

|

17 |

360/3 |

–1.03 |

1.29 |

0.17 |

–1.98 |

–1.50 |

19.43 |

10.61 |

0.05 |

52 |

82 |

1.1 |

0.64 |

0.06 |

3.25 |

0.70 |

|

18 |

A10-15 |

–0.81 |

1.61 |

0.58 |

–3.40 |

–0.99 |

41.19 |

6.50 |

0.02 |

52 |

73 |

1.2 |

0.52 |

0.04 |

1.35 |

0.60 |

|

19 |

А10-16 |

–0.80 |

1.57 |

0.55 |

–3.20 |

–1.45 |

37.04 |

6.25 |

0.03 |

55 |

78 |

1.3 |

0.50 |

0.05 |

1.45 |

0.58 |

|

20 |

A14-8 |

–0.95 |

1.63 |

0.47 |

–3.45 |

–0.49 |

42.59 |

8.82 |

0.02 |

49 |

78 |

1.7 |

0.68 |

0.04 |

1.67 |

0.76 |

|

21 |

A14-10 |

–0.77 |

1.56 |

0.43 |

–3.57 |

–1.05 |

35.93 |

5.93 |

0.03 |

51 |

79 |

1.4 |

0.65 |

0.05 |

1.94 |

0.76 |

|

22 |

А14-34 |

–0.93 |

1.41 |

0.48 |

–3.05 |

–0.79 |

25.47 |

8.59 |

0.04 |

61 |

85 |

1.0 |

0.41 |

0.07 |

1.63 |

0.46 |

|

23 |

A15-4 |

–1.06 |

1.49 |

0.41 |

–3.63 |

–1.72 |

30.59 |

11.53 |

0.03 |

57 |

87 |

1.0 |

0.57 |

0.04 |

1.88 |

0.61 |

|

24 |

ОМ9/16 |

–0.22 |

1.45 |

0.66 |

–2.97 |

–0.42 |

27.99 |

1.64 |

0.04 |

54 |

66 |

1.0 |

0.30 |

0.05 |

1.56 |

0.48 |

|

25 |

ОМ10в/16 |

–0.16 |

1.28 |

0.55 |

–2.90 |

–0.57 |

19.23 |

1.45 |

0.05 |

60 |

73 |

1.0 |

0.27 |

0.07 |

2.13 |

0.45 |

|

26 |

ОМ10д/16 |

–0.22 |

1.45 |

0.66 |

–3.02 |

–0.94 |

28.37 |

1.64 |

0.04 |

54 |

66 |

1.0 |

0.30 |

0.05 |

1.56 |

0.48 |

|

27 |

ОМ10е/16 |

–0.28 |

1.45 |

0.53 |

–2.99 |

–1.47 |

27.88 |

1.91 |

0.04 |

57 |

74 |

1.0 |

0.39 |

0.05 |

1.98 |

0.60 |

|

28 |

834 |

–0.32 |

1.83 |

0.86 |

–3.23 |

–2.26 |

67.33 |

2.10 |

0.01 |

46 |

59 |

2.0 |

0.45 |

0.06 |

0.90 |

0.66 |

Примечания / Notes:

F1=0.303–0.447SiO2–0.972 TiO2+0.008Al2O3–2.67Fe2O3+0.208 FeO+3.082MnO+0.14MgO+0.195CaO+0.719Na2O–

0.032K2O+7.51P2O5;

F2=43.57–0.421SiO2+1.988TiO2–0.526Al2O3–0.551Fe2O3–1.61FeO+2.72MnO+ 0.881 MgO –0.907CaO–0.177Na2O–

1.84K2O+7.244P2O5.

ГМ=Al2O3+TiO2+Fe2O3+FeO+MnO)/SiO2; НКМ=N2O+K2O/Al2O3, ТМ=TiO2/Al2O3; ФМ=(Fe2O3+FeO+MnO+MgO)/SiO2;

ЖМ=(Fe2O3+FeO+MnO)/(Al2O3+TiO2).

CIA=100Al2O3/(Al2O3+CaO+Na2O+K2O), ICV+ (Fe2O3+K2O+Na2O+Ca2O+ Mg2O=TiO2)/Al2O3, CIW=100Al2O3/ (Al2O3+CaO+Na2O) (молекулярные количества / molecular quantities).

a

Рис. 3. Модульные диаграммы: а — ГМ – (Na2O + K2O); b — ГМ – НКМ (по [10]). Условные обозначения на рис. 2

Fig. 3. Modular diagrams: a — hydrolisates module — (Na2O + K2O); b — hydrolisates module — sodium-potassium module

(after: [10]). Legend in Fig. 2

b

|

О c о oO |

A A A o °6 e ОД ^ ° |

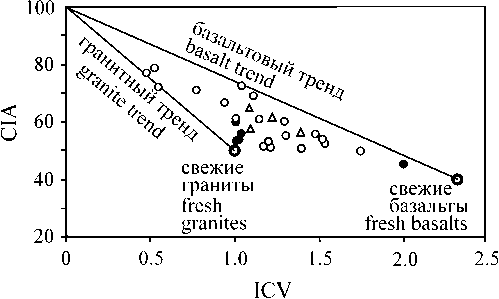

Значения индекса химического выветривания CIA [17] для пород визингской свиты составляют 69–80 и соответствуют средней выветрелости обломочного материала на палеоводосборах (табл. 2). В метапесчаниках светлинской свиты минимальное значение этого индекса (59) отмечено в образце Октябрьского рудного поля. Однако для большинства изученных образцов он превышает соответствующее средневыветрелым породам значение (70), в отдельных случаях достигая 90, что характерно для высокой степени разложения исходных пород.

Индекс изменения состава ICV [13] для метапесчаников визингской свиты и большинства образцов светлинской превышает пороговое значение 1, характерное для незрелого обломочного материала (табл. 2). Для трех образцов метапесчаников светлинской свиты Новобобровского рудного поля (G2/15, G11а/15, G11б/15) индекс ICV = 0.5, что характеризует породы как однородные, сложенные обломочным материалом высокой степени переработки.

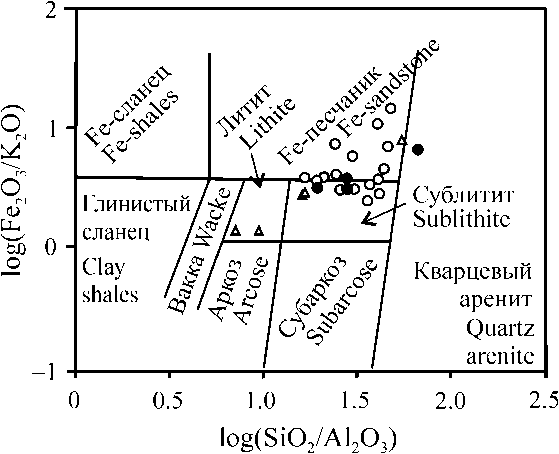

На диаграмме ICV–CIA [16] фигуративные точки метапесчаников образуют ряд, направление которого отражает изменение степени зрелости обломочного материала (рис. 4). Метапесчаники визингской и большинство образцов светлинской свиты Новобобровского рудного поля занимают промежуточное положение между линиями, соответствующими составам размываемых основных и кислых пород, а точки метапесчаников Октябрьского рудного поля по этим параметрам наиболее близки к свежим базальтам и гранитам.

Индексы выветривания CIW [14] для большинства образцов метапесчаников визингской и светлинской свит (табл. 2) соответствуют низкой и средней степени разложения исходных пород. В метапесчаниках светлинской свиты Новобобровского рудного поля установлены максимальные значения этого индекса (86–91), указывающие на развитые процессы выветривания на палеоводосборах.

Значения калиевого модуля K2O/Al2O3 [12] для метапесчаников визингской свиты составляет 0.28–0.35 (табл. 2), для светлинской они изменяются в очень широком диапазоне — от 0.14 до 0.68, что соответствуют породам, сформированным как за счет рециклированного, так и за счет обломочного материала первого цикла выветривания. Колебания значений калиевого модуля, указывающие на изменение степени перера-

Рис. 4. Положение фигуративных точек изученных песчаников на диаграмме ICV – CIA (по [16])

Fig. 4. Position of figurative points of sandstones on the ICV–CIA diagram (after [16])

ботки материала в области размыва, отражают, вероятно, локальные изменения гидродинамического режима — в наиболее активные периоды разрушались слабо затронутые процессами химического выветривания участки развития магматических пород.

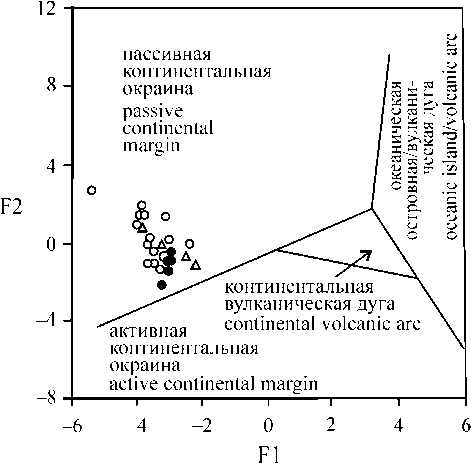

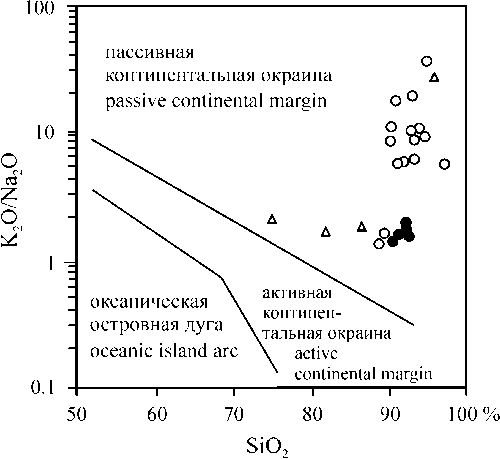

На диаграммах SiO2–K2O/Na2O [18] и F1–F2 [11], разграничивающих предполагаемые области осадконакопления на основании соотношений различных петрогенных оксидов, все фигуративные точки метапесчаников попали в область пород, образованных в условиях пассивных континентальных окраин (рис. 5, а, b). Наиболее близко к линии разграничения пассивных и активных континентальных окраин находятся точки, соответствующие образцам метапес-чанков визингской свиты Косьюского рудного поля и светлинской свиты Октябрьского рудного поля, что косвенно указывает на формирование вещественного состава отложений, в том числе за счет разрушения магматических образований.

Содержание редких и редкоземельных элементов и их индикаторные соотношения, использованные при реконструкции условий формирования, приведены в таблице 3 и на рис. 6.

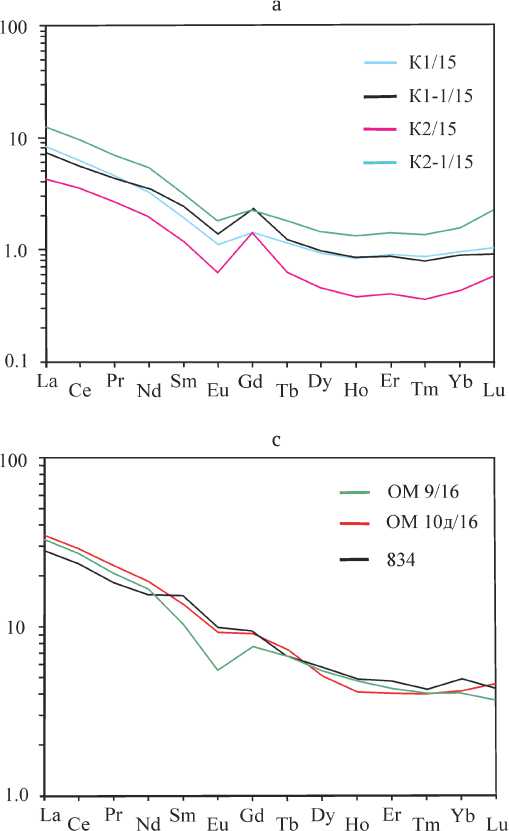

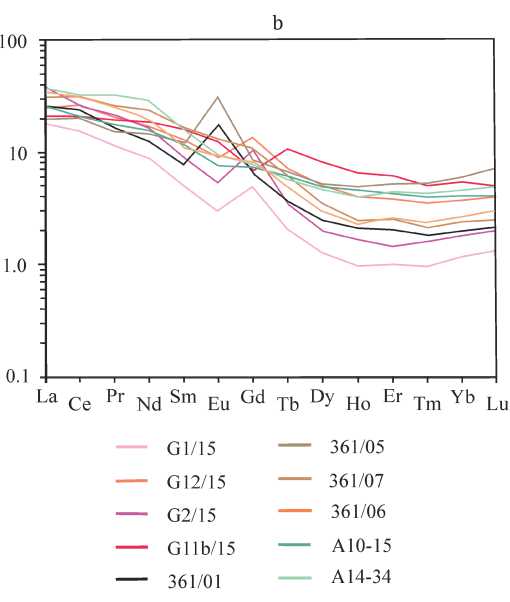

Суммарное содержание РЗЭ в песчаниках изменяется от 43 до 267 г/т (табл. 3). Во всех изученных образцах отмечается преобладание легких лантаноидов — графики распределения содержаний РЗЭ, нормированные по хондриту, имеют чуть более крутой наклон в области легких лантаноидов, характерный для метатерригенных пород, не связанных с вулканизмом (рис. 6).

На графиках, отражающих распределение РЗЭ в метапесчаниках визингской свиты, хорошо выражен европиевый минимум (рис. 6, a). Минимальное значение соотношения Eu/Eu*, нормированого по хондриту, для этих пород составляет 0.32 (обр. К 1/15), а для трех образцов находится в диапазоне 0.49–0.65, что близко к средним значениям этого коэффициента в осадочных породах фанерозоя, образованным за счет разрушения кислых магматических пород [6].

Распределение РЗЭ в метапесчаниках светлинской свиты характеризуется различными формами кривых (рис. 6, b, c). Выделяется три вида спектров распределения — с ярко выраженным европиевым минимумом, с европиевым максимумом и со сглаженным европиевым минимумом и пологим наклоном кривых. В двух образцах (360/1 и 361/05), спектры распределения которых имеют европиевый максимум, отмечаются минимальные для всех изученных образцов содержания щелочей и ураганные содержания марганца, а на диаграмме ICV–CIA [16] фигуративные точки этих метапесчаников расположены практически вблизи линии базальтового тренда.

Спектры распределения РЗЭ метапесчаников Октябрьского рудного поля имеют характерный для метатерригенных пород наклон и слабо проявленную европиевую аномалию для двух образцов, отличающихся низкой щелочностью, железистостью и при этом слабой степенью гипергенного изменения исходного материала (табл. 1 и 2).

Графическое отражение спектров распределения нормированных на хондрит содержаний РЗЭ демонстрирует сходство большинства спектров распределения метапесчаников визингской и светлинской свит.

Таблица 3. Содержание (г/т) РЗЭ в метапесчаниках

Table 3. REE contents (g/t) in metasandstones

|

N п/п |

N обр, |

La |

Ce |

Pr |

Nd |

Sm |

Eu |

Gd |

Tb |

Dy |

Ho |

Er |

Tm |

Yb |

Lu |

LREE |

HREE |

∑ REE |

LREE/ HREE |

Eu/Eu* |

Ce/Ce* |

Th/U |

Ce/La |

Th/U |

|

1 |

К1/15 |

25.17 |

49.56 |

5.38 |

20.23 |

3.81 |

0.80 |

3.57 |

0.56 |

2.97 |

0.61 |

1.85 |

0.27 |

1.94 |

0.32 |

104.94 |

12.10 |

117.04 |

8.67 |

0.32 |

3.74 |

3.57 |

1.97 |

3.57 |

|

2 |

К1-1/15 |

22.37 |

45.39 |

5.18 |

21.27 |

4.76 |

1.00 |

5.89 |

0.58 |

3.08 |

0.62 |

1.85 |

0.26 |

1.85 |

0.30 |

99.98 |

14.42 |

114.40 |

6.93 |

0.65 |

0.98 |

5.55 |

2.03 |

5.55 |

|

3 |

К2/15 |

13.00 |

28.35 |

3.10 |

11.98 |

2.32 |

0.46 |

3.58 |

0.30 |

1.47 |

0.28 |

0.84 |

0.12 |

0.89 |

0.18 |

59.21 |

7.66 |

66.87 |

7.73 |

0.58 |

0.98 |

3.31 |

2.18 |

3.31 |

|

4 |

К2-1/15 |

37.85 |

76.22 |

8.51 |

32.04 |

6.12 |

1.28 |

5.67 |

0.85 |

4.63 |

0.96 |

2.89 |

0.44 |

3.21 |

0.70 |

162.02 |

19.36 |

181.38 |

8.37 |

0.49 |

1.04 |

3.52 |

2.01 |

3.52 |

|

5 |

G1/15 |

5.66 |

12.62 |

1.43 |

5.34 |

0.99 |

0.21 |

1.27 |

0.10 |

0.41 |

0.07 |

0.21 |

0.03 |

0.25 |

0.04 |

26.25 |

2.38 |

28.63 |

11.04 |

0.58 |

0.98 |

4.08 |

2.23 |

4.08 |

|

6 |

G12/15 |

75.88 |

20.80 |

2.51 |

9.88 |

2.53 |

0.63 |

3.50 |

0.34 |

1.65 |

0.29 |

0.82 |

0.11 |

0.77 |

0.13 |

112.23 |

7.60 |

119.84 |

14.76 |

0.57 |

1.04 |

6.36 |

0.27 |

6.36 |

|

7 |

G2/15 |

11.42 |

20.93 |

2.57 |

9.57 |

1.76 |

0.38 |

2.80 |

0.17 |

0.65 |

0.12 |

0.31 |

0.05 |

0.38 |

0.07 |

46.64 |

4.54 |

51.17 |

10.28 |

0.65 |

0.19 |

6.27 |

1.83 |

6.27 |

|

8 |

G11б/15 |

6.50 |

16.33 |

2.35 |

11.07 |

3.16 |

0.92 |

1.84 |

0.51 |

2.60 |

0.47 |

1.28 |

0.17 |

1.12 |

0.16 |

40.33 |

8.15 |

48.48 |

4.95 |

0.52 |

0.89 |

70.86 |

2.51 |

70.86 |

|

9 |

361/01 |

8.00 |

19.00 |

2.00 |

7.50 |

1.50 |

1.30 |

1.70 |

0.18 |

0.80 |

0.15 |

0.43 |

0.06 |

0.42 |

0.07 |

39.30 |

3.81 |

43.11 |

10.32 |

1.08 |

1.00 |

4.48 |

2.38 |

4.48 |

|

10 |

361/05 |

6.00 |

16.00 |

1.90 |

8.70 |

2.30 |

2.30 |

2.20 |

0.31 |

1.70 |

0.35 |

1.10 |

0.17 |

1.30 |

0.23 |

37.20 |

7.36 |

44.56 |

5.05 |

2.48 |

1.11 |

9.08 |

2.67 |

9.08 |

|

11 |

361/06 |

11.00 |

26.00 |

3.10 |

12.00 |

2.20 |

0.70 |

2.20 |

0.24 |

0.97 |

0.17 |

0.56 |

0.08 |

0.57 |

0.10 |

55.00 |

4.89 |

59.89 |

11.25 |

3.08 |

1.13 |

19.35 |

2.36 |

19.35 |

|

12 |

361/07 |

9.60 |

25.00 |

3.20 |

14.00 |

3.20 |

0.95 |

2.80 |

0.29 |

1.10 |

0.18 |

0.53 |

0.07 |

0.49 |

0.08 |

55.95 |

5.54 |

61.49 |

10.10 |

0.96 |

1.06 |

19.67 |

2.60 |

19.67 |

|

13 |

360/3 |

46.90 |

178 |

40.20 |

240 |

103 |

38.70 |

127 |

24.40 |

128 |

20.90 |

49.30 |

6.48 |

36.90 |

4.84 |

125.80 |

142.82 |

268.62 |

0.88 |

0.95 |

1.08 |

149.25 |

3.80 |

149.25 |

|

14 |

A10-15 |

7.79 |

16.80 |

2.14 |

9.42 |

2.26 |

0.56 |

1.90 |

0.29 |

1.56 |

0.33 |

0.90 |

0.13 |

0.86 |

0.13 |

38.97 |

6.10 |

45.07 |

6.39 |

1.03 |

0.92 |

7.92 |

2.16 |

7.92 |

|

15 |

А14-34 |

11.00 |

26.40 |

3.93 |

17.60 |

3.11 |

0.70 |

2.00 |

0.27 |

1.47 |

0.29 |

0.93 |

0.14 |

0.97 |

0.16 |

62.74 |

6.23 |

68.97 |

10.07 |

0.81 |

0.97 |

13.02 |

2.40 |

13.02 |

|

16 |

A15-4 |

10.90 |

33.30 |

6.29 |

35.40 |

15.40 |

6.98 |

27.70 |

6.20 |

40.30 |

7.98 |

21.50 |

2.97 |

16.60 |

2.27 |

108.27 |

125.52 |

233.79 |

0.86 |

0.80 |

0.97 |

80.70 |

3.06 |

80.70 |

|

17 |

ОМ9/16 |

10.30 |

22.00 |

2.56 |

10.20 |

2.02 |

0.41 |

1.97 |

0.32 |

1.78 |

0.35 |

0.91 |

0.13 |

0.85 |

0.12 |

47.49 |

6.43 |

53.92 |

7.39 |

1.02 |

0.95 |

6.61 |

2.14 |

6.61 |

|

18 |

ОМ10д/16 |

10.80 |

23.40 |

2.81 |

11.30 |

2.67 |

0.69 |

2.37 |

0.34 |

1.65 |

0.30 |

0.86 |

0.13 |

0.88 |

0.15 |

51.67 |

6.68 |

58.35 |

7.74 |

0.62 |

1.00 |

92.50 |

2.17 |

92.50 |

|

19 |

834 |

8.66 |

19.00 |

2.24 |

9.24 |

3.00 |

0.73 |

2.45 |

0.32 |

1.86 |

0.35 |

0.99 |

0.14 |

1.03 |

0.14 |

42.87 |

7.28 |

50.15 |

5.89 |

0.82 |

1.00 |

23.85 |

2.19 |

23.85 |

a

b

Рис. 5. Положение фигуративных точек составов песчаников на диаграмме: a — SiO2 – K2O/Na2O (по:[18]); b — F1–F2 (по [11]). Условные обозначения на рис. 2

Fig. 5. Position of figurative points of sandstone compositions on the diagram: a — SiO2 – K2O/Na2O (after [18]); b — F1–F2 (after [11]). Legend in Fig. 2

Рис. 6. Нормированные на хондрит (по [6]) спектры распределения содержаний РЗЭ в метапесчаниках: а — визинг-ская свита, Косьюское рудное поле; b, c — светлинская свита: b — Новобобровское рудное поле; c — Октябрьское рудное поле

Fig. 6. Chondrite-normalized (after: [6]) distribution spectra of REE contents in metasandstones: a - Vizingskaya suite, Kosyusskoe ore field; b — c — Svetlinskaya suite: b — Novobobrovskoe ore field; c — Oktyabrskoe ore field

Для всех изученных образцов характерно повышенное относительно хондрита содержание легких лантаноидов, что объясняется доминированием в их составе кварца. Типичная для терригенных пород европиевая аномалия проявлена в большинстве образцов (рис. 6, табл. 2). Европиевый максимум на графиках распределения РЗЭ для двух образцов из верхней части светлинской свиты Новобобровского рудного поля коррелируется с присутствием в породах значительного количества марганца (табл. 1). Собственно минералы марганца в метапесчаниках не установлены, поэтому вопрос о концентраторах этого элемента пока остается открытым.

Максимальные значения соотношения Th/U отмечаются в образцах, в составе которых преобладают наи менее измененные обломки полевых шпатов. Соотношения Ce/La при невысоких значениях европиевого минимума характеризуют метапесчаники как не подвергшиеся гидротермальному воздействию.

Анализ индикаторных соотношений, петрохимических модулей и характера расположения фигуративных точек составов метапесчаников на различных диаграммах показал незначительные различия характеристик пород визингской и светлинской свит, а также вариации степени преобразования исходного терригенного материала, зависящие, на наш взгляд, от периодической смены гидродинамической обстановки, изменяющей в том числе и скорость разрушения магматических пород на палеоводосборах. На различных диаграммах фигуративные точки метапесчаников Октябрьского рудного поля выделяются максимальной щелочностью, наиболее слабой сортировкой и степенью гипергенной переработки обломочного материала, что связано с близостью разрушаемого источника, содержащего невыветрелые полевые шпаты, и со скоростью дезинтеграции материнских пород. На диаграммах, применяемых для реконструкции палео-геодинамических обстановок и отражающих изменение тектонического положения района на протяжении времени накопления осадочных толщ, фигуративные точки составов метапесчаников находятся в полях, соответствующих обстановкам пассивной континентальной окраины (рис. 5, а, б). На расположение фигуративных точек этих песчаников оказало влияние изменение их состава, зависящее от смены источников обломочного материала — уменьшения влияния древних метаморфических пород и вовлечения в область размыва слабо измененных процессами выветривания вулканитов. Фиксируемые увеличения доли существенно измененного на палеоводосборах обломочного материала свидетельствуют об изменениях в составе источников питания за счет вовлечения в область размыва территорий, сложенных метаосадочными поро дами с широко проявленными процессами выветривания.

Заключение

Литохимические особенности изученных метапесчаников светлинской и визингской свит имеют очевидное сходство и незначительно различаются по источникам и степени зрелости слагающего их обломочного материала. Исходные осадки образованы за счет размыва и переотложения преимущественно метатер- ригенных пород древнего фундамента при участии слабо измененных процессами выветривания продуктов разрушения вулканитов среднего и основного состава. Присутствие слабовыветрелых обломочных полевых шпатов указывает на близость их источников, а изменения количества обусловлены скоростью дезинтеграции магматических пород и поступления обломков в осадочную толщу.

Накопления терригенных толщ визингской и свет-линской свит проходило в условиях относительно стабильного тектонического режима, климата и при сохранении основных источников обломочного материала. В формировании состава метапесчаников нижней части светлинской свиты участвовали также слабоиз-мененные магматические породы кислого состава. В верхней части светлинской свиты присутствуют горизонты относительно высокоглиноземистых метапесчаников со слюдистым цементом, выше которых залегают содержащие слабоизмененную полевошпатовую составляющую метапесчаники визингской свиты. Петрохимические характеристики метапесчаников отражают изменения седиментационной зрелости осадка — от относительно железистых низкоглиноземистых, сложенных слабовыветрелым материалом, вероятно первого цикла выветривания, до слюдистых разновидностей с преобладанием обломков, существенно измененных в гипергенных условиях древнего континента. Песчаники формировались в мелководной прибрежно-морской обстановке с незначительно меняющейся гидродинамикой и периодическим вовлечением в область размыва магматических пород различного состава.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и Республики Коми № 20-45-110-010.

Список литературы Литогеохимическая характеристика метапесчаников четласской серии (Четласский Камень, Средний Тиман)

- Государственная геологическая карта Российской Федерации м-ба 1:200000. Лист Q-39-XXXIII–XXXIV (бараки–Бобровая) / В. М. Пачуковский, Х. О. Траат, Р. Я. Мищенко, Н. А. Довжиков Л.: ВСЕГЕИ, 1993.

- Кузнецов Н. Б., Соболева А. А., Удоратина О. В. и др. Доуральская тектоническая эволюция северо-восточного и восточного обрамления Восточно-Европейской платформы. Ст. 1. Протоуралиды, Тиманиды и доордовикские гранитоидные вулкано-плутонические ассоциации севера Урала и Тимано-Печорского региона / Литосфера. 2006. № 4. С. 3–22.

- Петтиджон Ф., Поттер П., Сивер Р. Пески и песчаники. М.: Мир, 1976. 536 с.

- Розен О. М., Журавлев Д. З., Ляпунов С. М. Геохимические исследования осадочных отложений Тимано-Печорской провинции / Разведка и охрана недр. 1994. № 1. С. 18–21.

- Страхов Н. М. Проблемы геохимии современного океанского литогенеза. М.: Наука, 1976. 300 с.

- Тейлор С. Р., Мак-Леннон С. М. Континентальная кора: ее состав и эволюция. М.: Мир, 1988. 379 с.

- Удоратина О. В., Бурцев И. Н., Никулова Н. Ю., Хубанов В. Б. Возраст метапесчаников верхнедокембрийской четласской серии Среднего Тимана на основании U-Pb-датирования детритных цирконов // Бюл. МОИП. Отд. геол. 2017. Вып. 5. С. 15–32.

- Удоратина О. В., Никулова Н. Ю., Бурцев И. Н. Особенности распределения РЗЭ в породах Косьюского рудного поля (Четласский Камень, Средний Тиман) // Проблемы минералогии, петрографии и металлогении: Научные чтения памяти П. Н. Чирвинского: Сб. науч. ст. / Отв. ред. И. И. Чай ковский. Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2019. Вып. 22. С. 337–344. ISBN 978-5-7944-3249-7.

- Удоратина О. В., Никулова Н. Ю., Губарев И. А. Характеристики метапесчаников светлинской свиты — субстрата щелочных рудных метасоматитов (Октябрьское рудное поле, Средний Тиман) / Вестник Пермского университета. 2020. Т. 19. № 2. С. 152–158.

- Юдович Я. Э., Кетрис М. П. Основы литохимии. СПб.: Наука, 2000. 479 с.

- Bhatia M. R. Plate tectonic and geochemical composition of sandstones // The Journal of Geology. 1983. V. 91. № 6. P. 611–627.

- Bostrom K. The origin and fate of ferromanganoan active ridge sediments / Stockholm Contrib. Geol. 1973. V. 27. No. 2. P. 148–243.

- Cox R., Lowe D. R. Controls of sediment composition on a regional scale: a conceptual review / J. Sed. Res. 1995. V. 65. P. 1–12.

- Harnois L. The CIW index: a new chemical index of weathering / Sed. Geol. 1988. V. 55. No. 3/4. P. 319–322.

- Herron M. M. Geochemical classification of terrigenous sands and shales from core or log date // J. Sed. Petrol. 1988. V. 58. P. 820–829.

- Lee Y. I. Provenance derived from the geochemistry of late Paleozoic-early Mesozoic mudrocks of the Pyeongann Supergroup, Korea // Sedimentary Geology. 2002. V. 149. P. 219–235.

- Nesbitt H. W., Young G. M. Early Proterozoic climates and plate motions inferred from major element chemistry of lutites / Nature. 1982. V. 299. P. 715–717.

- Roser B. P., Korsch R. J. Determination of tectonic setting of sandstone_mudstone suites using SiO2 content andK2O/Na2O ratio. The Journal of Geology. 1986, V. 94. № 5. P. 635–650.