Литохимическая характеристика отложений карстовой фосфоритовой залежи Харанурского месторождения (Юго-Восточные Саяны)

Автор: Бугина В.М., Юдович Я.Э., Кетрис М.П.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 8 (260), 2016 года.

Бесплатный доступ

Актуальность статьи определяется дефицитом фосфорных удобрений в Сибирском федеральном округе, притом что потенциально промышленные месторождения коренных и вторичных (карстовых) фосфоритов Окино-Хубсугульского бассейна на юге Бурятии остаются еще недостаточно изученными. Для выяснения минералого-вещественных особенностей карстовых фосфоритов Харанурского месторождения, пригодных для производства фосфорной муки, впервые проведено послойное литохимическое изучение разреза карстовой рудной залежи. На основании обработки 53 силикатных анализов фосфатных пород и руд выделено 10 средних составов-кластеров, существенно уточняющих литологические характеристики этих природных образований.

Карстовые фосфориты, фторкарбонатапатит, железо- и алюмофосфаты, литохимия

Короткий адрес: https://sciup.org/149128681

IDR: 149128681 | УДК: 550.4: | DOI: 10.19110/2221-1381-2016-8-33-37

Текст научной статьи Литохимическая характеристика отложений карстовой фосфоритовой залежи Харанурского месторождения (Юго-Восточные Саяны)

Проблема дефицита фосфорных удобрений в Сибирском федеральном округе, и в том числе в Республике Бурятия, стоит весьма остро. Поэтому важное значение приобретает местная минерально-сырьевая база фосфатов, способная уменьшить зависимость региона от поставок кольских апатитов. Фосфоритная мука — самое дешевое и эффективное на кислых почвах фосфорное удобрение пролонгированного действия. В Сибири качественным сырьем для её получения являются карстовые фосфориты, что было установлено еще в прошлом веке при изучении Обладжанского, Сейбинского, Сарминского месторождений Красноярского края и Иркутской области. Промышленно значимые скопления карстовых руд известны также в Бурятии в горах ЮВ-Саян, где в пределах крупного Харанурского месторождения коренных фосфоритов известна залежь вторичных карстовых руд [1].

Здесь между сбросовыми нарушениями, вдоль контакта карбонатных и вулканогенно-терригенных отложений забитской и сархойской свит венда закартирована линейная карстовая полость субширотного простирания длиной 3.2 км, шириной 150—650 м и глубиной от 20 до более 100 м. С севера она ограничена выходами коренных фосфоритов и светлоокрашенных доломитов; с юга — толщей углеродистых известняков, сланцев и доломитов. Полость заполнена обвальным глыбово-щебневым материалом и разнообразными флювиальными осадками смешанного гранулометрического состава (от гравия и дресвы до суглинков и супесей с прослоями песков, алевритов и глин). Среди обломков резко доминируют черные и светлые кремни, часто сохранившие реликтовые структуры онколитовых или слойчатых доломитов. Значительно реже встречаются кремнистые, сланцевые и мономинеральные фосфориты. Помимо этого также развиты фрагменты диоритовых дайковых пород, от слабо выветрелых до превращенных в песчано-глинистую массу. Карбонатный материал не характерен и отмечается в редких случаях.

Помимо выщелачивания и выветривания (включая маршаллизацию силицитов) активную роль в формировании карстовых отложений играли инфильтрационные и метасоматические процессы, последовательность которых отразилась в минеральной и вертикальной зональности карстовой залежи. Окремнение опережало выщелачивание и затрагивало карбонатные и фосфатные породы, фосфа-тизация сопровождала выщелачивание и накладывалась на доломитовые останцы, в результате чего формировались блоки плотных инфильтрационно-метасоматических фосфоритов. Маршаллизация следовала за выщелачиванием и разрушала кремни и кремнистые фосфориты. Особенно интенсивно она проявлялась в верхней зоне карста, где происходило диспергирование кремнистых пород в светло-серые кварцевые и апатит-кварцевые алевриты. Ожелезнение, в противоположность маршаллизации, приурочено к низам разреза и представлено линзами плотных фосфатно-железистых руд с содержанием 35—60 % Fe2O3 и 10—15 % Р2О5.

Залежь формировалась в три этапа. В меловое время карстообразование сопровождалось накоплением вторичных фосфоритов. В палеогене (?) она активно разрушалась крупным водотоком, после которого в глубоких врезах сохранились полимиктовые валунно-галечные конгломераты мощностью до 20 м. В миоцен (?)-четвертичное время, очевидно, происходило дальнейшее формирование залежи, поскольку конгломераты подверглись интенсивному выветриванию и превратились в сыпучий глинистопесчаный материал.

В контурах залежи выделяется от одного до четырех рудных тел причудливой конфигурации с резко изменчивым распределением полезного компонента (от 7 до 27 % Р2О5), значительными вариациями мощностей (0.5—20 м) и сложными взаимоотношениями разновидностей фосфоритов. Последние визуально не отличаются от вмещающих пород и представлены как рыхлыми, так и сцементированными отложениями, окрашенными в светло-серые, желтоватые, бурые либо коричневые оттенки. По текстурным особенностям они могут быть полосчато-слоистыми, обломочными либо с монотонно-однородным строением. По минеральному составу среди них различаются кремнисто-глинистые, глинисто-кремнистые, кремнистые и мономинеральные разновидности, которые относятся к остаточному и инфильтрационно-метасоматическому генетическому типу карстовых руд. В первом случае фосфат фторапатитовый ( а = 9.37 А ; с = 6.892 А ), во втором — фтор-карбонатапатитовый ( а = 9.35 А ; с = 6.895 А ) с хорошо выраженными в ИК-спектрах колебаниями СО3-2-групп и ОН-1-ионов [2].

Другая минеральная форма фосфора в виде железофосфатов предполагается в железистых фосфоритах, что фиксируется нормативными пересчетами по значительному дефициту СаО относительно Р 2 О 5 . С целью получения дополнительной информации о вещественном составе карстовых фосфоритов нами произведена литохимическая обработка [5] 53 силикатных анализов керновых проб скважин № 23 (56.9 м) и 24 (45 м) [3], пробуренных соответственно в центральной и восточной частях карстовой залежи.

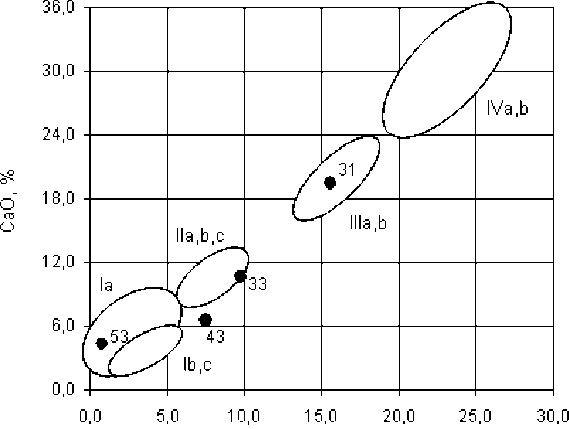

График Р2О5 — СаО (см. рисунок) показывает, что большинство фигуративных точек ложатся в единую полосу тренда, отвечающую Р 2 О5/СаО = 0.78 ± 0.20.

Это позволяет нам объединить анализы обеих скважин в единую совокупность. Поскольку в апатите указанное отношение теоретически равно 0.76, то в выделенной совокупности карстовых фосфоритов фиксируется избыток фосфата относительно СаО. Очевидно, данный факт указывает на присутствие в пробах помимо кальциевых фосфатов также железо- и, возможно, алюмофосфатов (?). В тех же более редких случаях, когда величина Р2О5/СаО меньше, чем 0.76, можно предполагать наличие карбонатов. К сожалению, отсутствие определений СО2 не позволяет утверждать это с уверенностью.

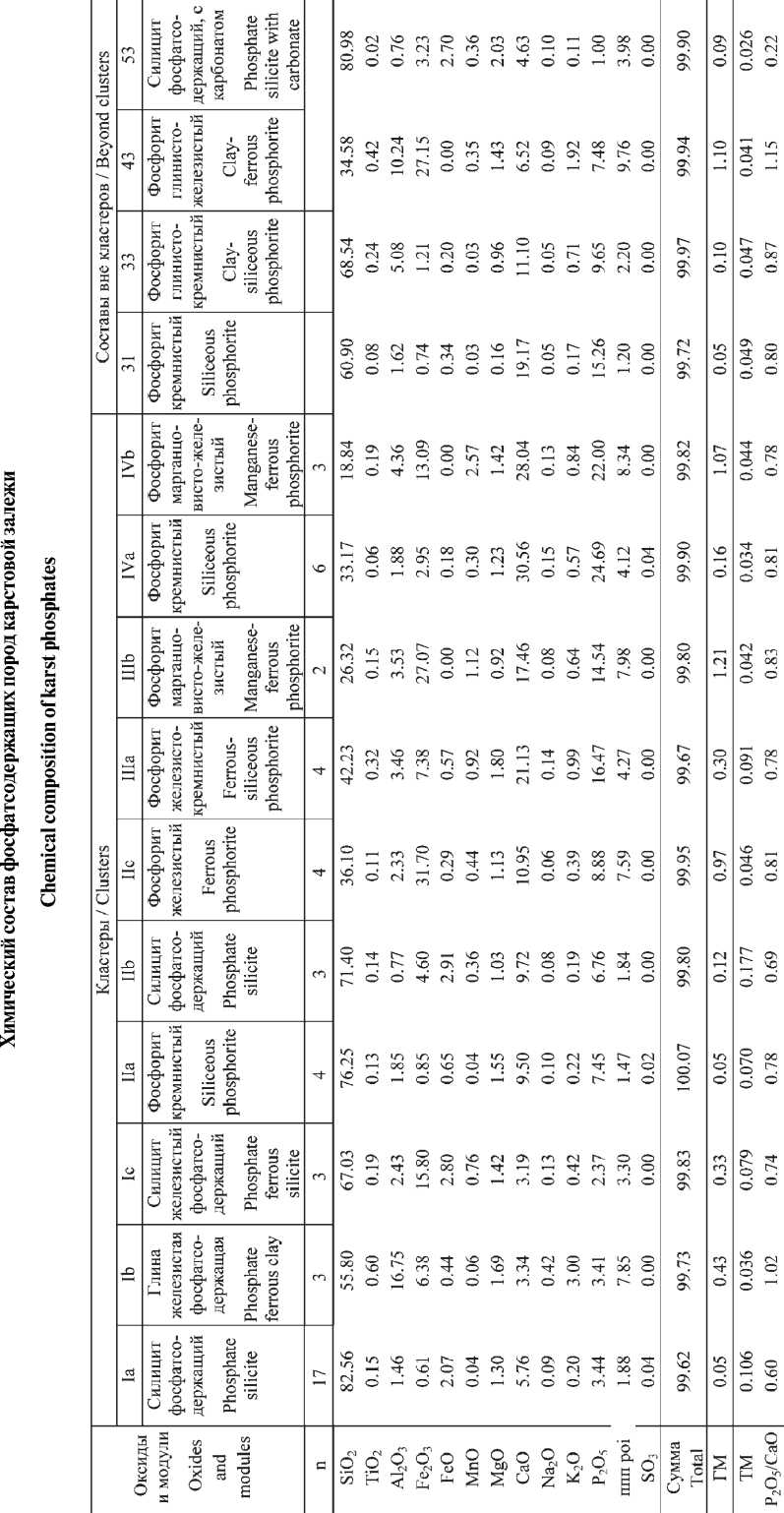

Выясняется, что содержание фосфата (Р2О5, %) не коррелируется с валовым химическим составом отложений , поэтому использование обычных модульных диаграмм (например, диаграммы «Щелочи — ГМ») [5] для карстовых фосфатных пород оказалось неэффективным. После ряда попыток для кластеризации совокупности было выбрано только содержание фосфата кальция, т. е. уже упомянутая диаграмма Р2О5 — СаО. В итоге выделено 10 средних составов-кластеров, а 4 пробы усреднению не подлежат (см. таблицу, рисунок).

Кластеры Ia, Ib, Ic отвечают породам с минимальным содержанием пятиокиси фосфора (в среднем 2.4—3.4 %). Согласно существующим литологическим нормам, где нижней границей «фосфоритов» принята величина Р2О5 = = 7 %, породы этих кластеров аттестуются как «фосфатсодержащие». В литохимическом отношении кластеры Ia и Ic характеризуются как силиты (ГМ1 = 0.05 и 0.33, ЖМ1 = = 1.68 и 7.37) [5]. При этом для кл. Ia характерно невысокое содержание Fe и глинозема при повышенных значениях титанового модуля ТМ1, тогда как для пород кл. Ic определяющей особенностью становится обилие оксидов железа (Fe 2 O3 = 15.8 %). Поэтому среди фосфатсодержащих силитов различаются обычные и сильно железистые разности (см. таблицу). Поскольку для самого многочисленного кластера силитов ( Ia ) типичны минимальные значения Р2О5/СаО = 0.60, то, по-видимому, здесь следует ожидать также примесей карбонатов. Породы кластера Ib относятся к нормальным сиаллитам (ГМ = 0.43, ЖМ = = 0.40) [5]. В их железисто-глинистых разностях отмечается явный избыток глинозема2 по отношению к щелочам

Р2О5| %

Положение фосфатсодержащих пород карстовой залежи в координатах СаО — Р2О5. Построено по данным таблицы

Location of karst phosphates in СаО — Р 2 О 5 coordinates. Built according to Table

(A12O3 = 16.75 %, К2О = 3.00 %, Na2O = 0.42 %). Такие по казатели при весьма ощутимой величине потерь при прокаливании (ппп) — 7.85 % (см. таблицу) вынуждают предполагать присутствие в указанных разностях наряду с гидрослюдой каолинита.

Кластеры IIa, IIb, IIc охватывают более фосфатные породы, в том числе низкокачественные фосфориты ( IIa и IIc) : в среднем Р2О5 = 6.7—8.9 % (см. таблицу). В литохимическом отношении IIa, IIb аттестуются как силиты (ГМ = = 0.05—0.12), IIc — как железистый гидролизат (ГМ = = 0.97, Fe2O3 = 31.7 %) [5]. Для фосфатсодержащих силитов кластера IIb вновь отмечается пониженное против нормы количество пятиокиси фосфора, что фиксируется по значению Р2О5/СаО = 0.69. Это позволяет предполагать наличие в минеральном составе силицитов карбонатной составляющей, вероятно сохранившейся после окремнения доломитов, среди которых заключена карстовая залежь.

Кластеры IIIa, IIIb отвечают рядовым фосфоритам со средним содержанием Р2О5 = 14.5—16.5 %. В литохимическом отношении первый аттестуется как сиаллит на границе с силитами (ГМ = 0.30), тогда как второй является железистым гидролизатом (ГМ = 1.21, Fe2O3 = 27.07 %). Особенностью этих кремнистых и железистых фосфоритов является повышенное содержание марганца: MnO в среднем 0.92—1.12 % до 1.58 % в пробе 17 — вторичного слабоуплотненного кремнистого фосфорита с глубины 36.7 м в скв. 23. При этом обычное допущение о карбонатной форме марганца как будто противоречит высокой величине Р2О5/СаО = 0.83. Однако при наличии в породах железофосфатов карбонатная форма марганца вполне вероятна. В железистых фосфоритах кластера IIIb вновь отмечается некоторый избыток глинозема над калиевой щелочью (A1 2 O 3 = 3.53 %, К 2 О = 0.64 %), что позволяет предположить присутствие каолинита.

Кластеры IVa, IVb отвечают богатым фосфоритам со средним содержанием Р 2 О 5 = 22—25 %. В литохимическом отношении эти породы аттестуются уже как фосфа-толиты , первые нормальные, а вторые железистые и повышенно-марганцовистые (Fe 2 O3 = 13.09, MnO = 2.57 %). В пробах 22 и 27 из скв. 24 (33.7 и 41.0 м) содержания MnO и Fe2O3достигают соответственно 2.90 и 18.36 %. Здесь уже о карбонатной форме марганца можно говорить более уверенно, поскольку обломки карбонатных пород были установлены и при описании керна. Одновременно с этим отметим литохимическую особенность кластера IVb — представленные в нем породы являются фосфатолитами (Р 2 О 5 = 22 %), но их нефосфатная часть аттестуется как гидролизат (ГМ = 1.07). Такое сочетание объясняется высокими содержаниями Fe2O3 (13.09 %) при почти несомненном присутствии здесь такого гидролизатного продукта, как каолинит (A1 2 O 3 = 4.36, К 2 О = 0.84 %).

Не подлежат усреднению пробы 31, 33, 43 и 53. При этом фосфориты — кремнистый и глинисто-кремнистый ( 31 и 33 ), а также силит карбонатный фосфатсодержащий ( 53 ) оказываются в контуре кластеров, тогда как точка фосфорита глинисто-железистого ( 43 ) выскакивает за пределы соседних кластеров I и II (см. рисунок). От первых порода отличается повышенной фосфатностью (Р2О5 = 7.48 против 2.37—3.44 %), а от вторых — пониженной кальци-евостью (СаО = 6.52 против 9.50—10.95 %). Эта порода (скв. 24, гл. 37.0 м) литохимически аттестуется как гидролизат ( ГМ = 1.10) и должна содержать каолинит ввиду большого избытка глинозема (A1 2 O 3 = 10.24, К 2 О = 1.92 %).

При этом максимальное во всей аналитической совокупности значение отношения Р2О5/СаО = 1.15 указывает на присутствие здесь железофосфатов, что согласуется с очень высокой железистостью породы (Fe2O3 = 27.15 %).

Анализ выявленных литохимических групп (кластеров) карстовой залежи позволяет сделать ряд выводов.

-

1. Формирование карста происходило «на фосфорном геохимическом фоне», что нашло отражение в развитии во всех литотипах примесной (кластер I) или основной (кластеры III, IV) фосфатной минерализации, представленной кальциевыми, железо- и алюмофосфатами.

-

2. Литохимический анализ фосфоритов (кластеры Па, III, IV, а также пробы 31,33,43) позволяет разделить их на две совокупности: железистые (ГМ = 0.97—1.21, Fe2O3 = = 13.09—31.7 %) и маложелезистые (ГМ = 0.05—0.30, Fe 2 O3 = = 0.85—7.38). Эти литохимические разновидности формируют два яруса залежи. Первые (кл. Пс, Шв, IVв, а также проба 43) концентрируются в ее основании и представляют собой плотные бурые породы. Они сложены фосфатами Са, Fe и, возможно, Al, которые в разных пропорциях сочетаются с глинистыми (гидрослюда, каолинит), кремнистыми, железогидроокисными и окисными минералами. Помимо этого здесь также отмечается карбонатная марганцевая минерализация (МnO до 2.57 %). Второй фосфатный породный комплекс (кл. Па, Ша, IVа, а также пробы 31, 33) образован слабосвязанными либо рыхлыми светлоокрашенными отложениями, которые локализуются в кровле карстовой залежи. Здесь кальциевые фосфаты находятся в ассоциации с безжелезистыми, преимущественно кремнистыми минералами, а среди глинистых отсутствует каолинит.

-

3. В двухъярусное устройство залежи хорошо вписывается положение в разрезе других, но уже не фосфоритовых породных кластеров: железистых — внизу, маложелезистых — вверху. Таким образом, выделенные группы-кластеры формировались соответственно в гидролизно-окислительной и восстановительной обстановках.

-

4. Не вызывает сомнений, что железистые гидролизаты и сопровождающие их фосфатные соединения относятся к инфильтрационным образованиям, приуроченным к геохимическому барьеру, связанному с кислородными трещинными водами в подошве залежи. На химический механизм осаждения вещества этих кластеров указывают микроструктуры соответствующих пород. В шлифах это глинистая и алевритовая масса, насыщенная бурыми коллоидами железа с разводами по типу колец Лизеганга. Гидролиз сопровождал садку железистых и фосфатных соединений, формировал каолинит и способствовал сорбционному захвату коллоидами фосфат-ионов, что вело к образованию алюмо- и железофосфатов.

-

5. Ассоциация пород восстановительной обстановки складывалась, очевидно, под воздействием промывного гидролиза. Вначале разрушался силикатный и алюмосиликатный обломочный материал с накоплением продуктов маршаллизации и гидратированных глинистых минералов. Одновременно растворялись обломки фосфоритов; часть растворенных фосфатов вовлекалась в миграцию, другая участвовала в трансформации фторапатита во франколит и, возможно, в пока неясную минералогическую фазу фосфата, присутствие которой улавливается в маложелезистых литотипах по несколько повышенным значениям Р 2 О5/СаО (0.78—0.87). Таким образом, в отличие от инфильтрационных рудных тел в основании карстовой

-

6. Характерной чертой самого многочисленного кластера фосфатных силитов ( Ia ) является доминирование закисного железа над окисным, что может указывать на присутствие в маршаллитах дисперсной сульфидной минерализации. Возможность такой минерализации согласуется с недавно установленной бурятскими геологами промышленной золотоносностью карстовой залежи [4].

-

7. Изученные карстовые фосфориты вполне годятся в качестве сырья для изготовления дефицитного в нашей стране удобрения — фосфорной муки.

залежи здесь карстовые фосфориты генетически являются остаточными образованиями, испытавшими активное воздействие гипергенных процессов, сопровождавшихся растворением, перекристаллизацией и местным переотложением фосфатного вещества. Устойчивый восстановительный режим утвердился при заболачивании карстовой залежи, что вызвало осветление пород вследствие выноса марганцовистых и железистых соединений.

Список литературы Литохимическая характеристика отложений карстовой фосфоритовой залежи Харанурского месторождения (Юго-Восточные Саяны)

- Георгиевский А. Ф. Харанурское месторождение фосфоритов // Литология и полезные ископаемые. 1986. № 4. С. 71-86.

- Георгиевский А. Ф. Особенности фосфоритов Юго-Восточных Саян // Вестник РУДН. 2005. № 2. С. 117-120.

- Кокунин В. В., Важенина Е. В. Состояние изученности и геологическое строение Харанурского и Боксонского месторождений фосфоритов: Материалы к ТЭО о дальнейшем направлении геологоразведочных работ на месторождениях фосфоритов в Восточном Саяне / Фонды ПГО «Бурятгеология». Улан-Удэ, 1981.

- Миронов А. А. Геологическое строение и поисковая модель Харанурского месторождения золота в корах выветривания, Восточные Саяны // Руды и металлы. 2014. № 3. С. 27-33.

- Юдович Я. Э, Кетрис М. П. Основы литохимии. СПб.: Наука, 2000. 479 с.