Литохимические особенности песчаников Предуральского прогиба

Автор: Маслов А.В., Мизенс Г.А., Крупенин М.Т.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Литология

Статья в выпуске: 3 (16), 2012 года.

Бесплатный доступ

Приведены сведения о некоторых литохимических особенностях песчаников Сред-неуральского и Южноуральского сегментов Предуральского прогиба. Указанные песчаники по химическому составу соответствуют типичным грауваккам или ваккам и Fe-песчаникам. На диаграмме SiO2-K2O/Na2O преобладающая часть фигуративных точек сосредоточена в области составов, типичных для океанических островных дуг, что очевидно противоречит реальной геологической ситуации и связано с присутствием в составе псаммитов существенной доли обломков карбонатных пород и карбонатного цемента. Сравнение характера вариаций содержаний основных породообразующих оксидов в песчаниках различных ярусов перми средне- и южноуральского сегментов прогиба показало существование разнонаправленных тенденций и асин-хронность ряда наиболее ярких пиков, что, по всей видимости, отражает специфику развития его разных седиментационных ванн.

Предуральский предгорный прогиб, песчаники, литохимия

Короткий адрес: https://sciup.org/147200828

IDR: 147200828 | УДК: 552.5(470.1)

Текст научной статьи Литохимические особенности песчаников Предуральского прогиба

нин

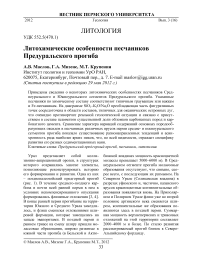

Рис. 1. Тектоническая зональность Уральского складчатого пояса, по [6] с некоторыми изменениями: 1 – Предуральский предгорный прогиб; 2–6 – зоны: 2 – Западно-Уральская, 3 – Центрально-Уральская, 4 – Тагило-Магнито-горская, 5 – Восточно-Уральская, 6 – Зауральская; 7 – Платиноносный пояс; 8 – Главная гранитная ось; 9 – линии сейсмических профилей (URSEIS и ESRU); ГУР – Главный Уральский разлом

Верхнепалеозойские песчаники Преду-ральского прогиба представлены главным образом граувакками [1, 4], роль мономик-товых и олигомиктовых псаммитов весьма невелика. Главными компонентами в составе граувакк являются обломки изверженных, осадочных и метаморфических пород, количество которых варьирует от 30 до 90– 95%. Среди обломков изверженных пород присутствуют основные и средние вулканиты (базальтовые и андезитовые порфириты, диабазы, спилиты и т.п.), серпентиниты, породы кислого ряда (фельзит-порфиры, гра-нит-порфиры, микрограниты, граниты, альбитофиры и т.п.). Кремнистые породы представлены главным образом фтанитами и кремнистыми сланцами, реже глинистокремнистыми сланцами. Среди обломков осадочных пород распознаются также фрагменты кварцитов, кварцитовидных и кварцевых песчаников, известняков, аргиллитов.

Содержание тяжелой фракции в рассматриваемых песчаниках обычно составляет 0,1–0,4%. В ее составе установлены пирит, магнетит, хромшпинелиды, гематит, рутил, брукит, анатаз, ильменит, дистен, ставролит, циркон, сфен, лейкоксен, эпидот, клиноцоизит, гранаты (альмандин, андрадит, гроссуляр), турмалин (шерл), пироксены, амфиболы, хлорит, апатит, монацит, барит, хлоритоид, везувиан, корунд. Из них дистен, ставролит, брукит, андрадит, гроссуляр, монацит и гематит представлены единичными зернами. Прямой корреляции состава комплексов акцессорных минералов с типами и разновидностями граувакк не наблюдается. По представлениям Г.А. Мизен-са [4], на всей территории Предуральского предгорного прогиба граувакковые песчаники являются породами первого цикла осадконакопления.

Известняковые песчаники распространены довольно широко в разрезах Предураль-ского прогиба [4]. Согласно схеме В.Н. Шванова [7] среди них можно выделить две разновидности – собственно песчаники, сложенные обломками более древних известняков, и песчаники переходного типа. Последние сложены фрагментами карбонатных осадков, образованных внутри данного бассейна, в том числе раковинным детритом. Однако чаще всего в псаммитах в разных соотношениях присутствуют обломки обоих типов. Кварцевые песчаники встречены только в окрестностях пос. Ново-Белокатай (гора Модертау). Количество зерен кварца в них достигает 94–96%. На долю фрагментов полевых шпатов и вулканитов приходится менее 5% общего количества зерен.

Аутигенные минералы в песчаниках представлены кальцитом, доломитом, пиритом, хлоритом, диоктаэдрической гидрослюдой, кварцем, анальцимом, баритом, целестином, ангидритом, гипсом, анатазом, флюоритом и др. Доминирует среди них кальцит, количество которого варьирует от 10–15 до 40–50% от веса породы. В песчаниках кунгурского яруса местами довольно широко развиты гипсовый и ангидритовый цементы. Глинистый цемент по сравнению с кальцитовым менее распространен. Его можно наблюдать в виде пленок, сложенных хлоритом и гидрослюдой; иногда он заполняет поры между обломочными зернами. Важное место среди аутигенных минералов занимает анальцим [2]. В песчаниках среднего и верхнего карбона и нижней перми его количество составляет до 3–4% от веса легкой фракции. В верхнепермских песчаниках, по данным Е.З. Бурьяновой, Г.Г. Кочина и Н.П. Трифонова, содержание этого минерала в отдельных случаях достигает 15–25% от легкой фракции [4].

Литохимические особенности песчаников, выполняющих Североуральский сег мент Предуральского прогиба, до недавнего времени можно было анализировать только на основе материалов, приведенных в работах [9, 10] для кечьпельской свиты (флиш) нижней перми Лемвинской зоны, а также нижне- и верхнепермских отложений (моласса). Среднее содержание SiO2 в пес- чаниках кечьпельской свиты составляет ~56% (табл. 1). Минимальная величина Al2O3/SiO2 равна 0,14, а максимальная – 0,22. Среднее содержание Fe2O3общ ~2,2%. Максимальное содержание CaO достигает 12%, MgO – 5.1%. Содержание Na2O варьирует от 1,6 до 4,2%; минимальная концентрация K2O составляет 1,05%, максимальная – 1,8%. Величина K2O/Na2O меняется от 0,36 до 0,68. Собственно молассовые песчаники северной части предгорного прогиба имеют более высокие средние содержания оксидов кремния и алюминия, чем песчаники кечьпельской свиты. Величина отношения Al2O3/SiO2 в них варьирует от 0,13 до 0,27. Среднее содержание Fe2O3общ в молассовых песчаниках почти в 1,4 раза меньше, чем во флишевых псаммитах кечьпель-ской свиты. Минимальные содержания оксидов кальция и магния составляют соответственно 0,4 и 0,8%, максимальные ~7,0 и 3,6%. Среднее значение отношения K2O/Na2O здесь почти в полтора раза выше, чем в кечьпельских псаммитах.

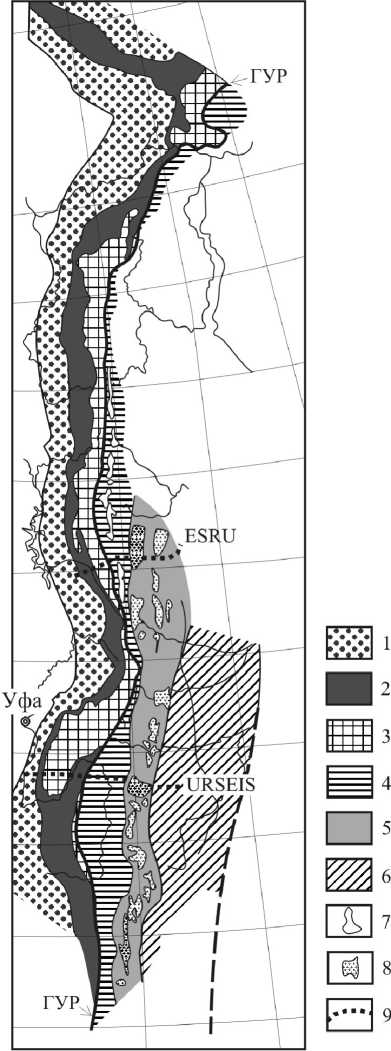

На log(SiO 2 /Al 2 O 3 )–log(Na 2 O/K 2 O) диаграмме [5] точки составов псаммитов Североуральского сегмента Предуральского прогиба сосредоточены почти исключительно в поле граувакк (рис. 2, а). На диаграмме log(SiO 2 /Al 2 O 3 )–log(Fe 2 O 3общ /K 2 O) [12] фигуративные точки песчаников локализованы преимущественно в поле вакк и Fe-песчаников (см. рис. 2, б). Специфика указанных образований проявляется и на диаграмме SiO 2 –K 2 O/Na 2 O [17], где точки составов пород расположены в основном в поле океанических островных дуг (см. рис. 2, в).

В последние годы нами получены представительные данные по химическому составу песчаников московского яруса карбона и всех ярусов нижней перми Среднеуральского, а также нижней и верхней перми и триаса Южноуральского сегментов прогиба (см. табл. 1, табл. 2, 3).

нин

Рис. 2. Положение фигуративных точек составов и полей песчаников Предуральского прогиба и Северо-Альпийского форланда на диаграммах Ф.Дж. Петтиджона с соавторами (а), М. Хиррона (б) и Б. Розера и Р. Корша (в): 1 – песчаники Среднеуральского сегмента; 2 – песчаники Южноуральского сегмента; 3–6 – поля составов песчаников: 3 – Североуральского сегмента Предуральского прогиба; 4 – Швейцарского молассового бассейна; 5 – флиша Карнийских Альп; 6 – молассы Карнийских Альп

В песчаниках обоих сегментов большую роль среди компонентов каркаса играют обломки известняков, существенную долю занимает кальцит и в цементе псаммитов, поэтому содержания CaO и MgO весьма значительные и изменчивые.

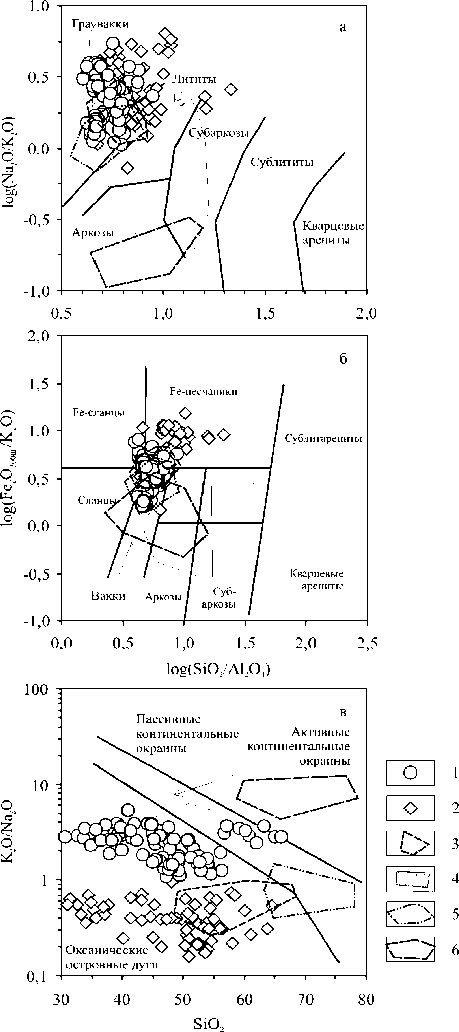

В выборке песчаников Среднеуральского сегмента минимальное среднее содержание SiO 2 составляет 37,7% (псаммиты сакмар-ского яруса) (см. табл. 2) 1. Максимальная средняя величина SiO 2 равна 53,6% (песчаники артинского яруса) (рис. 3). В интервале от московского яруса до сакмарского наблюдается снижение средних содержаний SiO 2 , далее идет заметный рост и вновь снижение. Изменение средних содержаний TiO 2 практически тождественно отмеченной для SiO 2 тенденции. Аналогично ведет себя и Al 2 O 3 . Его максимальное среднее содержание (10,5%) характерно для песчаников кунгурского яруса, а минимальное среднее содержание (~6,1%) – для псаммитов сакмарского яруса.

Распределение средних содержаний Fe 2 O 3общ в целом повторяет ту закономерность, что отмечена выше и для TiO 2 , и для Al 2 O 3 , за исключением верхов артинского яруса, а максимальное среднее содержание MgO (4.7%) характерно для песчаников московского яруса. Вверх по разрезу, вплоть до низов артинского ярус а2, этот параметр заметно снижается (ассельский ярус – 3,2%, сакмарский – 2,1%, низы артинского – 2,0%), и только затем наблюдается его некоторый рост. Скорее всего, такие колеба-

Таблица 1. Содержания основных породообразующих оксидов в песчаниках Предуральского и Северо-Альпийского предгорных бассей нов, мас. %

|

Компоненты |

Предуральский предгорный прогиб |

Швейцарский молассовый бассейн |

Карнийские Альпы |

||||

|

Североуральский сегмент |

Среднеуральский сегмент |

Южноуральский сегмент |

|||||

|

Флиш |

Моласса |

Флиш |

Моласса |

||||

|

55.81±4.97 |

65.02±2.81 |

45.90±8.50 |

47.78±8.88 |

62.13±7.65 |

69.85±5.34 |

76.46±11.08 |

|

|

SiO 2 |

50.28–64.64 |

59.61–69.35 |

22.07–65.94 |

28.60–64.63 |

(45.74–73.39) |

(64.67–76.27) |

(60.92–89.25) |

|

0.71±0.16 |

0.67±0.07 |

0.36±0.11 |

0.32±0.14 |

0.250.09 |

0.73±0.15 |

0.99±0.33 |

|

|

TiO 2 |

0.57–0.97 |

0.50–0.74 |

0.11–0.68 |

0.09–0.69 |

(0.06–0.47) |

(0.56–0.93) |

(0.37–1.30) |

|

Л 1 A |

10.14±1.57 |

13.67±2.17 |

8.75±1.97 |

7.15±2.52 |

7.54±2.37 |

12.87±2.20 |

11.74±5.17 |

|

Al 2 O 3 |

8.65–13.02 |

8.82–17.05 |

3.96–13.99 |

2.09–14.10 |

(3.57–11.48) |

(10.74–15.28) |

(6.42–20.85) |

|

6.99±1.03 |

4.98±0.93 |

3.74±1.26 |

3.36±1.20 |

1.96±0.74 |

5.08±1.34 |

3.26±2.25 |

|

|

Fe 2 O 3общ. |

5.92–8.54 |

3.51–6.66 |

1.39–8.09 |

1.26–6.32 |

(0.62–3.97) |

(3.92–6.83) |

(0.81–6.65) |

|

0.17±0.07 |

0.10±0.09 |

0.07±0.02 |

0.10±0.04 |

0.10±0.03 |

0.08±0.07 |

0.05±0.07 |

|

|

MnO |

0.10–0.31 |

0.01–0.32 |

0.04–0.13 |

0.04–0.27 |

(0.06–0.19) |

(0.02–0.17) |

(0.01–0.19) |

|

7.99±2.62 |

2.41±2.43 |

17.98±6.10 |

18.32±9.02 |

21.08±8.21 |

1.46±1.89 |

0.76±1.23 |

|

|

CaO |

5.24–12.01 |

0.37–6.85 |

3.87–34.17 |

3.58–36.18 |

(6.54–38.48) |

(0.19–4.24) |

(0.02–2.18) |

|

2.93±1.02 |

1.75±0.61 |

3.02±0.96 |

4.61±2.73 |

3.05±2.65 |

1.74±0.61 |

0.77±0.57 |

|

|

MgO |

2.05–5.12 |

0.75–3.64 |

1.61–6.22 |

1.20–13.14 |

(0.42–9.36) |

(1.28–2.58) |

(0.12–1.48) |

|

2.80±1.09 |

2.86±0.93 |

2.46±0.69 |

2.05±1.46 |

1.28±0.70 |

2.49±0.42 |

0.31±0.12 |

|

|

Na 2 O |

1.55–4.20 |

1.29–4.57 |

0.90–4.30 |

0.30–5.00 |

(0.09–2.78) |

(2.16–3.11) |

(0.14–0.46) |

|

1.35±0.28 |

2.19±0.94 |

1.07±0.41 |

0.75±0.45 |

1.70±0.67 |

1.89±0.54 |

2.13±0.95 |

|

|

K 2 O |

1.05–1.75 |

0.45–3.82 |

0.33–1.97 |

0.16–1.63 |

(0.35–2.98) |

(1.35–2.54) |

(1.19–3.77) |

|

Р й |

0.19±0.05 |

0.18±0.07 |

0.15±0.02 |

0.14±0.03 |

0.06±0.02 |

0.13±0.02 |

0.07±0.08 |

|

P 2 O 5 |

0.14–0.27 |

0.12–0.36 |

0.09–0.20 |

0.08–0.22 |

(0.03–0.10) |

(0.10–0.15) |

(0.01–0.23) |

|

11.54±2.70 |

6.17±2.17 |

16.62±5.48 |

15.64±5.58 |

16.07±5.84 |

3.21±1.58 |

3.46±2.12 |

|

|

ппп |

8.21–15.63 |

3.61–10.72 |

4.90–34.50 |

5.60–30.80 |

5.78– 8.51 |

2.04–5.48 |

1.27–6.14 |

|

n |

23 |

84 |

68 |

30 |

10 |

||

Примечание. Здесь и в табл. 2 и 3 – в числителе даны среднее значение и величина стандартного отклонения, в знаменателе – минимальное и максимальное значения. n – число проб в выборке.

Таблица 2. Содержания основных породообразующих оксидов в песчаниках различных ярусов карбона и перми среднеуральского сегмента Предуральского прогиба, мас. %

|

Компоненты |

Московский ярус |

Ассельский ярус |

Сакмарский ярус |

Артинский ярус |

Кунгурский ярус |

|

SiO 2 |

48.59±6.16 |

40.12±4.88 |

37.71±7.57 |

53.55±8.31 |

49.35±3.35 |

|

34.89–56.13 |

32.43–47.75 |

22.07–50.74 |

41.27–65.94 |

44.91–54.29 |

|

|

TiO 2 |

0.36±0.07 |

0.37±0.08 |

0.21±0.07 |

0.42±0.14 |

0.41±0.06 |

|

0.24–0.46 |

0.25–0.54 |

0.11–0.35 |

0.21–0.68 |

0.30–0.50 |

|

|

Al 2 O 3 |

7.77±1.29 |

8.57±1.16 |

6.07±1.26 |

9.98±1.77 |

10.52±0.92 |

|

5.08–9.65 |

6.79–11.00 |

3.96–8.94 |

7.74–13.99 |

9.27–12.40 |

|

|

Fe 2 O 3общ |

3.77±0.84 |

4.42±0.80 |

2.18±0.61 |

4.32±1.77 |

3.40±0.38 |

|

2.66–5.03 |

3.28–6.01 |

1.39–3.76 |

1.85–8.09 |

2.73–3.99 |

|

|

MnO |

0.07±0.01 |

0.09±0.02 |

0.05±0.01 |

0.07±0.01 |

0.07±0.01 |

|

0.06–0.11 |

0.07–0.13 |

0.04–0.07 |

0.06–0.09 |

0.05–0.07 |

|

|

16.00±4.68 |

20.77±4.04 |

25.55±4.70 |

13.27±5.90 |

15.19±2.47 |

|

|

CaO |

10.05–26.59 |

14.03–26.01 |

16.13–34.17 |

3.87–22.51 |

10.93–18.88 |

|

MgO |

4.66±0.74 |

3.17±0.32 |

2.09±0.24 |

2.44±0.69 |

2.82±0.35 |

|

3.37–6.22 |

2.68–3.78 |

1.61–2.58 |

1.65–3.70 |

2.40–3.63 |

|

|

Na 2 O |

1.75±0.40 |

2.91±0.48 |

1.84±0.85 |

2.81±0.46 |

2.58±0.22 |

|

1.20–2.40 |

1.90–3.80 |

0.90–4.30 |

2.00–3.70 |

2.20–3.00 |

|

|

K 2 O |

1.03±0.26 |

0.93±0.13 |

0.62±0.18 |

0.99±0.25 |

1.73±0.14 |

|

0.51–1.33 |

0.71–1.18 |

0.33–1.01 |

0.65–1.55 |

1.49–1.97 |

|

|

P 2 O 5 |

0.13±0.01 |

0.15±0.01 |

0.12±0.02 |

0.15±0.02 |

0.18±0.01 |

|

0.12–0.15 |

0.13–0.18 |

0.09–0.15 |

0.12–0.18 |

0.15–0.20 |

|

|

ппп |

16.06±3.85 |

18.54±3.52 |

23.77±5.12 |

12.13±4.95 |

13.90±2.05 |

|

10.50–24.00 |

12.60–23.50 |

14.60–34.50 |

4.90–21.00 |

10.40–17.00 |

|

|

n |

14 |

22 |

13 |

18 |

17 |

Таблица 3. Содержания основных породообразующих оксидов в песчаниках различных ярусов перми и триа са южноуральского сегмента Предуральского прогиба, мас. %

Средние содержания CaO в песчаниках московско-сакмарского интервала растут от 16,0 до 25,6%, в песчаниках нижней части артинского яруса величина СаО средн составляет 18,8%, тогда как в песчаниках верхней его части только 8,3%. Псаммиты кунгурского яруса имеют заметно более высокое среднее содержание этого оксида (15,2%), нежели верхнеартинские песчаники.

Среднее содержание Na 2 O в псаммитах московского яруса равно 1,8%, в песчаниках ассельского яруса оно возрастает до 2,9%, однако в породах сакмарского снижается до 1,8%. Выше по разрезу среднее содержание Na 2 O в псаммитах остается примерно постоянным (2,6–2,8%). Интересно отметить, что песчаники сакмарского яруса характеризуются наибольшим во всей исследованной нами выборке разбросом минимальных и максимальных содержаний упомянутого оксида – от 0,9 до 4,3% (т.е. более 4 раз), тогда как для псаммитов других ярусов этот параметр не превышает 2 или вообще снижается до 1,1–1,2 (песчаники верхов артинского и кунгурского ярусов). Максимальное среднее содержание оксида калия (1,7%) характерно для песчаников кунгурского яруса. В нижней части разреза (в псаммитах московского яруса) этот параметр тоже довольно высокий – 1,03%, но снижается до 0,6% в сакмарских породах. Наибольший разброс минимальных и максимальных содержаний K 2 O характерен для песчаников московского яруса, наименьший присущ псаммитам верхов кунгура.

На классификационной диаграмме Ф. Петтиджона с соавторами фигуративные точки псаммитов карбона и нижней перми среднеуральского сегмента сосредоточены преимущественно в поле граувакк (см. рис. 2, а). На диаграмме М. Хиррона исследованные нами породы распределены примерно поровну в полях вакк и Fe-сланцев, а часть фигуративных точек попала в поле

Fe-песчаников (см. рис. 2, б). На диаграмме SiO 2 –(K 2 O/Na 2 O) точки составов псаммитов среднеуральского сегмента сосредоточены в поле активных островодужных обстановок (см. рис. 2, в).

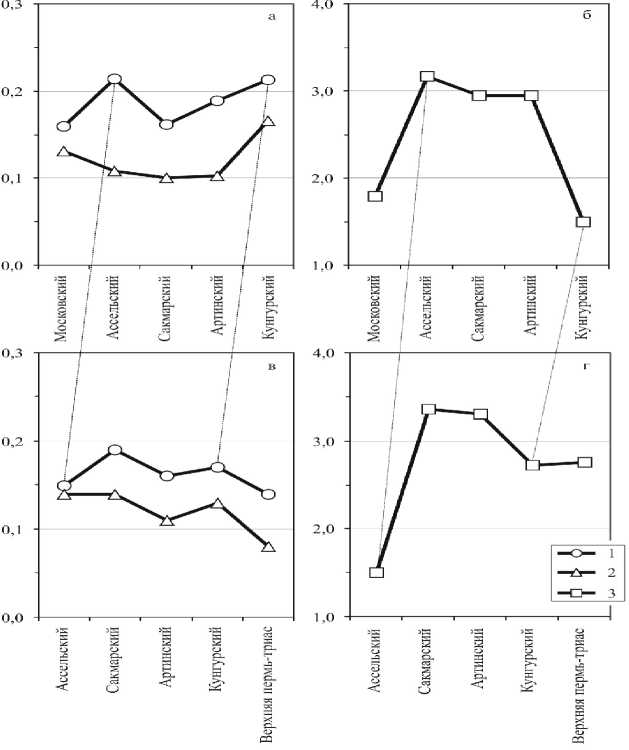

Амплитуда значений Al 2 O 3 /SiO 2 в песчаниках верхней части артинского яруса среднеуральского сегмента практически полностью перекрывает амплитуды максимальных и минимальных значений данного параметра в псаммитах всех других ярусов, за исключением московского. Вместе с тем, основываясь на анализе средних, минимальных и максимальных значений Al 2 O 3 /SiO 2 в песчаниках московского, ассельского и сак-марского ярусов, можно утверждать, что породы указанных интервалов разреза статистически различаются (рис. 4, а). Средние значения отношения K 2 O/Al 2 O 3 в песчаниках в ассельско-сакмарском интервале плавно снижаются, а для более высоких уровней разреза среднеуральского сегмента Предуральского прогиба характерны значительные вариации данного параметра. Именно для этой части осадочного выполнения прогиба присущи как минимальное (0,08, песчаники верхов артинского яруса), так и максимальное (0,16, песчаники верхов кунгурского яруса) значения K 2 O/Al 2 O 3 (см рис. 4, а). Средние значения Na 2 O/K 2 O варьируют от 1,6 (песчаники верхов кунгурского яруса) до 3,2 (верхи артинского яруса). Максимальные значения данного отношения (2.4–3.2) свойственны песчаникам ассельско-артинского интервала, тогда как псаммиты московского и кунгурского ярусов характеризуются средними значениями Na 2 O/K 2 O < 2,0 (см. рис. 4, б).

Для песчаников артинско-кунгурского интервала характерны максимальные вариации содержаний большинства породообразующих оксидов, что может являться отражением более пестрого состава пород в источниках сноса во время накопления отложений шлировой и молассовой формаций по сравнению с флишевым этапом.

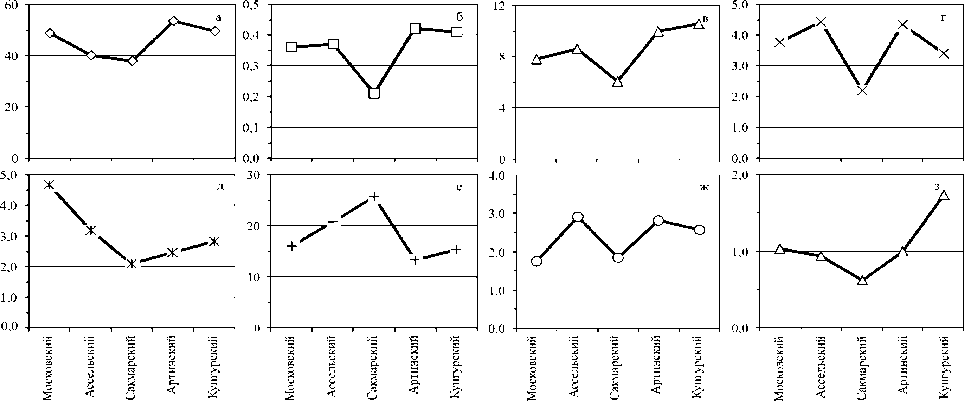

В песчаниках Южноуральского сегмен та среднее содержание SiO2 снижается по направлению от ассельского яруса к верх- ней перми-триасу от 55,8 до 45,4% (см табл. 3, рис. 5).

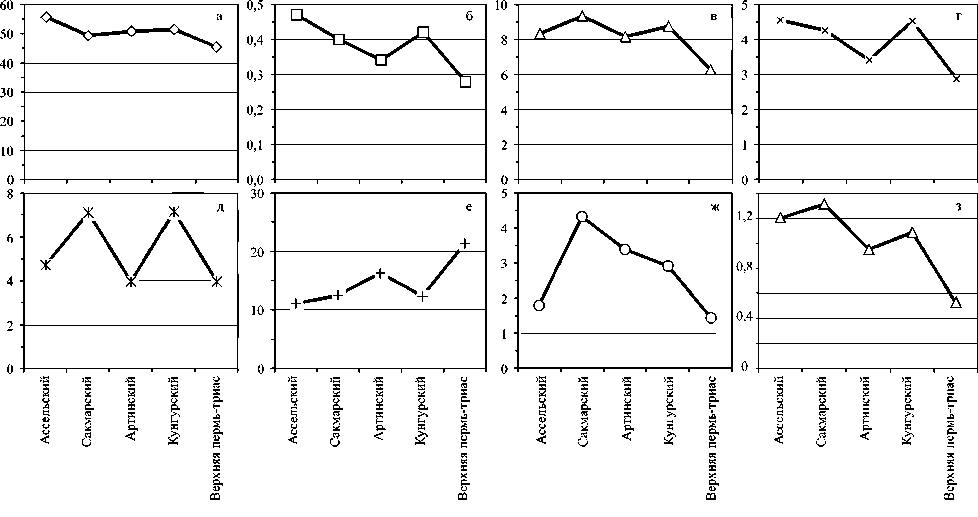

Рис. 3. Вариации средних значений ряда основных породообразующих оксидов в песчаниках различ ных ярусов карбона и перми среднеуральского сегмента Предуральского прогиба.а – SiO 2 ; б – TiO 2 ; в – Al 2 O 3 ; г – Fe 2 O 3общ ; д – MgO; е – CaO; ж – Na 2 O; з – K 2 O

Такая же тенденция проявляется в целом и для TiO2средн. Максимальное среднее содержание оксида алюминия (9,3%) характерно для псаммитов сакмарского яруса, минимальное (6,3%) – для песчаников верхней перми и триаса. В изменении средних содержаний Fe2O3общ прослеживаются два цикла: 1) ассельско-артинский и 2) кунгурско-триасовый; в каждом из них наблюдается снижение средних значений Fe2O3общ от ~4,5 до ~3%. Наибольшие средние концентрации оксида магния (~7,1%) присущи песчаникам сакмарского и кунгурского ярусов. Псаммиты ассельского и артинского ярусов и верхней перми-триаса характеризуются средними содержаниями MgO – ~4,0–4,7%. Какой-либо тенденции в изменении данного параметра снизу вверх не наблюдается. Среднее содержание оксида кальция, напротив, характеризуется отчетливым ростом от ассельского уровня к триасу. Если величина CaOсредн в псаммитах ас-сельского яруса составляет 11,2%, то в пес- чаниках артинского яруса она возрастает до 16,2%. Для верхнепермско-триасовых пород этот параметр равен 21,4% (!!). Существенные вариации средних содержаний снизу вверх по разрезу присущи также оксидам натрия и калия. В песчаниках ассель-ского яруса содержание Na2Oсредн составляет 1,8%, в псаммитах сакмарского яруса оно увеличивается до 4,3%, а далее постепенно снижается до 1,5%. Максимальное среднее содержание K2O характерно для псаммитов сакмарского уровня (1,3%), несколько ниже данный параметр в песчаниках ассельского яруса (1,2%), тогда как в верхне-пермско-триасовых псаммитах значение K2Oсредн составляет всего 0,5%.

Величина отношения Al 2 O 3 /SiO 2 снизу вверх по разрезу Южноуральского сегмента изменяется незначительно (0,14–0,19); какой-либо определенной тенденции для нее не наблюдается (см. рис. 4, в). Песчаники ассельского и сакмарского ярусов характеризуются одинаковыми значениями

K 2 O/Al 2 O 3 (0,14), несколько ниже этот параметр в псаммитах кунгурского яруса (0,13). Минимальные же значения K 2 O/Al 2 O 3 (0,08) свойственны песчаникам верхней перми и триаса. Для ассельских песчаников среднее значение Na 2 O/K 2 O составляет 1,5, тогда как в псаммитах более высоких уровней этот параметр варьирует от 2,7 до 3,4 (см. рис. 4, г).

На классификационной диаграмме log(SiO2/Al2O3)–log(Na2O/K2O) фигуративные точки составов песчаников южноуральского сегмента сосредоточены в основном в поле составов, характерных для граувакк (см. рис. 2, а). На диаграмме log(SiO2/Al2O3)–log(Fe2O3общ/K2O) они примерно поровну распределены в полях вакк и Fe-песчаников (см. рис. 2, б). На диаграмме SiO2–(K2O/Na2O) песчаники южноуральского сегмента так же, как и псаммиты московско-кунгурского интервала среднеуральского сегмента, сосредоточены в области составов, характерных для океанических островных дуг (см. рис. 2, в), что обусловлено чрезвычайно высоким содержанием в их составе карбонатных обломков и кальцитового цемента и, несомненно, не соответствует реальной геологической ситуации.

Рис. 4. Вариации средних значений ряда индикаторных отношений основных породообразую щих оксидов в песчаниках различных ярусов карбона, перми и триаса среднеуральского (а, б) и южноуральского (в, г) сегментов Предуральского прогиба:1 – Al 2 O 3 /SiO 2 ; 2 – K 2 O/Al 2 O 3 ; 3 – Na 2 O/K 2 O

Рис. 5. Вариации средних значений ряда основных породообразующих оксидов в песчаниках различ ных ярусов перми и триаса южноуральского сегмента Предуральского предгорного прогиба: а – SiO 2 ; б – TiO 2 ; в – Al 2 O 3 ; г – Fe 2 O 3общ ; д – MgO; е – CaO; ж – Na 2 O; з – K 2 O

Как было отмечено выше, по стилю развития Предуральский прогиб во многом сходен с аналогичными бассейнами СевероАльпийского форланда. Одними из наиболее хорошо изученных примеров бассейнов подобного рода являются Швейцарский молассовый бассейн и карбоновый бассейн Карнийских Альп. Швейцарский форландо-вый бассейн, располагающийся вдоль северной периферии Центральных Альп [13, 21], характеризуется различными комплексами обломочных пород. На первой стадии его формирования (палеоцен-эоцен) в условиях недокомпенсированного осадконакопления был сформирован глубоководный се-верогельветский флиш [11, 19], тогда как на второй стадии (олигоцен-миоцен), уже в компенсированных и перекомпенсирован-ных обстановках, накапливались собственно молассовые образования. Последние представлены двумя регрессивными мегациклами, каждый из которых начинается морскими отложениями (нижняя и верхняя морская моласса), сменяющимися флю- виальными образованиями (нижняя и верхняя пресноводная моласса) [14, 16, 18].

Среднее содержание SiO 2 в псаммитах Швейцарского бассейна составляет ~62%. Содержания Al 2 O 3 варьируют от 3,6 до 11,5%, Fe 2 O 3общ – не превышают 4%. Специфической особенностью псаммитов является чрезвычайно высокое суммарное содержание кальцита и доломита, значительная часть которых имеет аутигенную природу [21]. Это хорошо видно и по среднему содержанию CaO (21,1 ± 8,2%). Пределы вариаций содержаний Na 2 O и K 2 O примерно сопоставимы, при этом средняя величина Na 2 O несколько меньше K 2 O (см. табл. 1). Среднее значение K 2 O/Na 2 O составляет 1,73, однако для рассматриваемых песчаников характерен достаточно большой разброс значений данного параметра (минимум – 0,50, максимум – 5,78). Среднеарифметическая величина Al 2 O 3 /SiO 2 составляет 0,12 ± 0,03.

В целом, судя по химическому составу, песчаники Швейцарского форландового бассейна относятся в основном к литаренитам, аркозам и субаркозам (см. рис. 2, а, б), что согласуется и с петрографическими данными. На диаграмме SiO2–K2O/Na2O фигуративные точки псаммитов локализованы преимущественно в полях активных континентальных окраин и океанических островных дуг (см. рис. 2, в).

В Карнийских Альпах (Австрия) в раннем карбоне существовал синорогенный флишевый трог, в котором накапливались отложения серии Хохвипфел, объединяющей турбидиты и олистостромы, отвечающие началу варисской орогении [15, 20]. В позднем карбоне здесь был сформирован молассовый форландовый бассейн, выполненный серией Ауерниг, включающей циклично чередующиеся мелководно-морские карбонаты, песчаники и континентальные конгломераты [15]. Песчаники, входящие в состав обеих указанных серий, принадлежат литаренитам, сублитаренитам, грауваккам и аркозам (см. рис. 2, а, б).

Среднее содержание SiO2 в песчаниках серии Хохвипфел составляет ~69,9%, тогда как для песчаников молассовой формации этот параметр примерно на 6% выше. Содержания Al2O3 и Fе2O3общ в песчаниках флиша и молассы Карнийских Альп с учетом стандартных отклонений можно считать сопоставимыми. Средние содержания CaO и MgO в псаммитах обеих серий, в отличие от песчаников Швейцарского фор-ландового бассейна, весьма незначительны (соответственно CaO – 1,5 и ~0,8%, MgO – 1,7 и 0,8%). В песчаниках серии Хохвипфел среднее значение Na2O существенно выше, чем в псаммитах серии Ауерниг; для K2O ситуация противоположная (см. табл. 1). Величина отношения K2O/Na2O в псаммитах серии Хохвипфел варьирует от ~0,6 до 1,1 при среднем значении 0,77 ± 0,23. В песчаниках серии Ауерниг этот параметр существенно выше – 7,25 ± 2,42. Среднеарифметическая величина Al2O3/SiO2 во флишевых песчаниках составляет 0,19 ± 0,04. Примерно такая же величина данного отноше- ния свойственна молассовым песчаникам (0,16 ± 0,10). Минимальное значение отношения K2O/Al2O3 в песчаниках серии Хох-випфел составляет 0,12, максимальное – 0,17, для псаммитов серии Ауерниг разброс значений данного параметра несколько меньше, а сами значения выше (0,17 и 0,19).

Исходя из положения фигуративных точек на диаграмме Ф.Дж. Петтиджона с соавторами, флишевые песчаники Карний-ских Альп являются преимущественно граувакками, тогда как песчаники молассы – в основном аркозы (см. рис. 2, а). На диаграмме М. Хиррона точки составов псаммитов серий Хохвипфел и Ауерниг сосредоточены главным образом в полях аркозов, вакк и литаренитов (см. рис. 2, б). На диаграмме SiO 2 –K 2 O/Na 2 O фигуративные точки составов молассовых песчаников локализованы в поле обстановок пассивных окраин, а составы песчаников флиша тяготеют к области активных окраин (см. рис. 2, в).

Приведенные материалы позволяют сделать ряд выводов. Первый из них касается химического состава песчаников, слагающих разные сегменты Предуральского прогиба. На диаграммах Ф.Дж. Петтиджона с соавторами и М. Хиррона песчаники севе-ро-, средне- и южноуральского сегментов прогиба расположены весьма компактно и в целом могут быть позиционированы как типичные граувакки или вакки и Fe-песчаники. В то же время среди осадочного выполнения предгорных бассейнов Северо-Альпийского форланда встречаются и другие по составу псаммиты. Так, в частности, типичная моласса Швейцарского предгорного бассейна представлена преимущественно лититами, аркозами и субаркозами. Весьма яркой особенностью состава песчаников Предуральского предгорного прогиба является их высокая карбонатность, обусловленная присутствием в каркасе как собственно обломков известняков и других типов карбонатных пород, так и существенной долей карбонатного цемента. Игнорировать или как-то минимизировать влияние этой особенности синорогенных псаммитов Западного Урала на выводы, получаемые при использовании различных генетических диаграмм, невозможно. Это позволяет сформулировать второй вывод. Он касается локализации фигуративных точек составов псаммитов различных сегментов Преду-ральского прогиба на дискриминантных па-леотектонических диаграммах и, в частности, на диаграмме SiO2–K2O/Na2O. Львиная доля псаммитов сосредоточена на указанной диаграмме в области составов, типичных для океанических островных дуг, существенно меньше точек расположено в поле активных континентальных окраин. Такая же ситуация присуща и псаммитам Швейцарского молассового бассейна, содержание оксидов кальция и магния в составе которых также весьма заметно. Отсутствие же существенной доли карбонатов в каркасе синорогенных песчаников ведет к локализации точек на диаграмме SiO2– K2O/Na2O в полях пассивных и активных континентальных окраин (псаммиты серий Хохвипфел и Ауерниг).

Третий вывод касается особенностей изменения валового состава песчаников Средне- и Южноуральского сегментов Преду-ральского прогиба в интервале ассель-кун-гур. Сравнение характера вариаций основных породообразующих оксидов показывает существование разнонаправленных тенденций и асинхронность ряда наиболее ярких пиков. Так, для песчаников Среднеуральского сегмента в указанном временном интервале характерен некоторый рост среднего содержания оксида кремния, тогда как для песчаников Южноуральского сегмента наблюдается некоторое снижение (в целом) данного параметра. Оксид титана демонстрирует ярко выраженный минимум в песчаниках сакмарского яруса Среднего Урала, тогда как в Южноуральском сегменте минимальное среднее содержание TiO 2

характерно для псаммитов артинского яруса. Это же свойственно оксиду алюминия, среднее содержание которого на Среднем Урале растет к кунгурскому времени, а на Южном – выраженный тренд отсутствует. Среднее содержание оксида натрия в песчаниках Среднеуральского сегмента с течением времени несколько снижается при феноменальном росте на сакмарском уровне, тогда как на Южном Урале в целом фиксируется его рост при минимальных содержаниях в песчаниках сакмарского яруса. Эту характеристику можно продолжить, но мы надеемся, что читатель и сам хорошо видит указанные особенности состава песчаников разных сегментов Предуральского предгорного прогиба, что, на наш взгляд, подчеркивает существенную специфику развития разных его седиментационных ванн.

Суммируя все сказанное, можно сделать вывод о том, что состав синколлизионных псаммитов варьирует в достаточно широких пределах, соответственно на дискриминационных палеотектонических диаграммах разброс фигуративных точек песчаников также весьма высок, а в ряде случаев при их использовании мы получаем выводы, в корне противоречащие реальной геологической ситуации, что требует специального обсуждения в будущем.

Авторы искренне признательны за содействие в выполнении экспедиционных исследований и аналитических работ Л.В. Кокшиной, Н.П. Горбуновой, Л.А. Татариновой, В.П. Власову и Г.С. Неупокоевой.

Исследования выполнены при финансо вой поддержке интеграционного проекта УрО, СО и ДВО РАН «Субдукционные и орогенные осадочные бассейны Северной Евразии: индикаторные литологические и изотопно-геохимические характеристики отложений, минерагения» (№ 12-С-5-1014).

Список литературы Литохимические особенности песчаников Предуральского прогиба

- Мизенс Г.А. Петрография и минералогия нижнепермских песчаников западного склона Среднего Урала. УНЦ АН СССР. Свердловск, 1980. 60 с.

- Мизенс Г.А. Анальцим в нижнепермских терригенных отложениях западного склона Среднего Урала//Литология и условия образования докембрийских и палеозойских отложений Урала. УНЦ АН СССР. Свердловск, 1981. С. 71-78.

- Мизенс Г.А. Об этапах формирования Предуральского прогиба//Геотектоника. 1997а. № 5. С. 33-46.

- Мизенс Г.А. Верхнепалеозойский флиш Западного Урала. ИГГ УрО РАН. Екатеринбург, 1997. 230 с.

- Петтиджон Ф., Поттер П., Сивер Р. Пески и песчаники. М.: Мир, 1976. 536 с.

- Пучков В.Н. Геология Урала и Приуралья (актуальные вопросы стратиграфии, тектоники, геодинамики и металлогении). Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2010. 280 с.

- Шванов В.Н. Петрография песчаных пород. Л.: Недра, 1987. 270 с.

- Шутов В.Д. Классификация песчаников//Литология и полезные ископаемые. 1967. № 5. С. 86-103.

- Юдович Я.Э. Региональная геохимия осадочных толщ. Л.: Наука, 1981. 276 с.

- Юдович Я.Э., Шишкин М.А., Лютиков Н.В. и др. Геохимия и рудогенез черных сланцев Лемвинской зоны Севера Урала. Сыктывкар: Пролог, 1998. 340 с.

- Diem B. Die Untere Meeresmolasse zwischen der Saane (Westschweiz) und der Ammer (Oberbayern)//Eclog. Geol. Helv. 1986. Bd. 79. № 2. S. 493-559.

- Herron M.M. Geochemical classification of terrigenous sands and shales from core or log data//J. Sed. Petrol. 1988. Vol. 58. P. 820829.

- Homewood P., Allen P.A., Williams G.D. Dynamics of the Molasse basin of western Switzerland//Foreland Basins. IAS Special Publ. 1986. Vol. 8. P. 199-217.

- Kempf O., Matter A., Burbank D.W., Mange M. Depositional and structural evolution of a foreland basin margin in a magnetostratigraphic framework: the eastern Swiss Molasse Basin//Int. J. Earth Sci. 1999. Vol. 88. P. 253-275.

- Mader D., Neubauer F. Provenance of Palaeozoic sandstones from the Carnic Alps (Austria): petrographic and geochemical indicators//Int. J. Earth Sci. 2004. Vol. 93. Р. 262-281.

- Matter A., Homewood P.W., Caron C. et al. Flysch and molasse of central and western Switzerland//Geology of Switzerland, a gide book/Ed. Triimpy R. Schweizerische Geologica Kommissione. 1980. P. 261-293.

- Roser B.D., Korsch R.J. Determination of tectonic setting of sandstone-mudstone suites using SiO2 content and K2O/Na2O ratio//J. Geol. 1986. Vol. 94. P. 635-650.

- Sinclair H.D., Coakley B.J., Allen P.A., Watts A.B. Simulation of foreland basin stratigraphy using a diffusion model of Mountain belt uplift and erosion: An example from the central Alps, Switzerland//Tectonics. 1991. Vol. 10. № 3. P. 599-620.

- Sissingh W. Tectonostratigraphy of the North Alpine Foreland Basin: correlation of Tertiary depositional cycles and orogenic phases//Tectonophysics. 1997. Vol. 282. P. 223-256.

- Spalletta C., Venturini C. Conglomeratic sequences in the Hochwipfel Group: a new palaeogeographic hypothesis on the Hercynian flysch stage of the Carnic Alps//Jb. Geol. Bundesanst. 1988. V. 131. P. 637-647.

- von Eynatten H. V. Petrography and chemistry of sandstones from the Swiss Molasse Basin: an archive of the Oligocene to Miocene evolution of the Central Alps//Sedimentology. 2003. Vol. 50. P. 703-724.