Литохимия в действии: погурей-2002

Автор: Юдович Я.Э., Козырева И.В., Швецова И.В., Кетрис М.П.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 5 (125), 2005 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128906

IDR: 149128906

Текст статьи Литохимия в действии: погурей-2002

Предисловие-1, или непонятная экспедиция

В 2002 г. И. В. Козырева сформировала геологический отряд, выколотила из начальства новенький вездеход с лучшим водителем — молодым Лешей Калмыковым, прихватила с собой доктора Эfifl и трех студентов и отправилась на Полярный Урал, в верховье р. Погурей. Этот район не только географически был весьма удален от места ее прежних исследований (хр. Мал-дынырд и Росомаха в верховье Кожыма на Приполярном Урале), но вдобавок не имел ничего общего с Кожымским районом и в отношении геологии.

В самом деле, на Кожыме (в бассейне р. Балбанъю) уже ряд лет изучался межформационный контакт между ри-фейско-вендским метаморфическим комлексом доуралид и палеозойским комплексом уралид, представленным здесь только ордовиком [4, 9]. Район находится в пределах ЦентральноУральского поднятия, где обнаженный фундамент (те самые доуралиды) занимают большие площади.

Район верховья Погурея находится в пределах Западной структурной зоны Урала, более того, это — весьма проблематичная в геологическом отношении восточная часть Лемвинской структурно-фациальной зоны, по стратиграфии которой в течение многих лет не утихают яростные споры геологов. Основную головную боль геологов вызывают развитые здесь вулканогенные и вулканогенно-осадочные толщи. Часть из них легко сопоставляется с широко распространенной на севере Урала вулканогенной и вулканогенно-осадочной маньинской свитой (впоследствии разделенной на существенно карбонатносланцевую мороинскую свиту внизу и базальт-риолитовую саблегорскую вверху). Но другие вулканогенно-оса- дочные толщи, нередко черносланцевые, находятся в близком соседстве с легко узнаваемой в поле и заведомо ордовикской пестроцветной грубеинской свитой О1; это создает сильный соблазн трактовать их как ордовикские.

Поэтому при изучении такого рода толщ постоянно возникает сакраментальный вопрос: это рифей-вендский (либо, на худой конец, венд-кембрийс-кий?) фундамент, т. е. комплекс доура-лид, или же это все-таки низы палеозоя, т. е. комплекс уралид? От решения этого коренного вопроса в решающей степени зависит прогноз полезных ископаемых. Ведь на Приполярном Урале практически все перспективные проявления полезных ископаемых связаны именно с межформационным контактом [9].

Создается впечатление, что только очень смелый человек может разобраться во взаимоотношениях (по большей части тектонических!) многочисленных осадочных и вулканогенно-осадочных толщ, имеющих к тому же нередко похожие названия: кокпельская вулканогенная свита (фундамент R3— Є; недавно идентифицирована М. А. Шишкиным как молюдвожская свита того же возраста, а ранее принималась нередко за ордовик [8]); погурейская свита Є3?—O1 pg с конгломератами в основании [16]; грубеинская свита О1 [16] (с вулканитами или без?); молюдмусюрс-кая вулканогенно-осадочная свита B. H. Гeссе [5] (кембрий?!); молюдвожская вулканогенно-осадочная свита (R3—Є, как принимает в последнее время М. А. Шишкин, ордовик, как нередко считали раньше, или просто вулканогенная фация грубеинской свиты, как считает Н. В. Лютиков [10]); молюдшорская черносланцевая свита О2—О3 [2] (вулканогенно-осадочная или нет?); «старые добрые» харотская (S) и пагинская (D2—D3) свиты великого К. Г. Войнов- ского-Кригера [16], наконец только что придуманная московскими гeологaми, нашедшими конодонты, «черногорская серия» (О2—D3fm), объединяющая в единую толщу тектонические пакеты молюдшорской, харотской и пагинской свит [1] … Да тут сам черт ногу сломит, геохимикам на территории с такой геологией делать вроде бы нечего.

Какой уж тут межформационный контакт — со свитами одного ордовика была бы хоть какая-то ясность…

В общем, трудно себе представить районы, больше отличающиеся друг от друга по своей гeологии, чем Кожым-ский и Погурейский. А так как необъятного объять не только нельзя, но и не нужно, то казалось совершенно непонятным, зачем докторантка Козырева вдруг отправилась на далекий и совершенно ей незнакомый Погурей.

Предисловие-2, или «не счесть алмазов в каменных пещерах»

И никогда бы нам не видеть далекого Погурeя, eсли бы Б. А. Голдин и fi. И. Рябков не опубликовали в 1999 г. в трудах XIII Геологического съезда Республики Коми сенсационный доклад с геологической схемой хорошо известного геологам-съемщикам разреза в каньоне правого притока Погурея — Погу-рей-Егарта [7]. Разрез действительно замечательный (почти 100%-ная обнаженность на протяжении более 7 км, практически вкрест простирания толщ), но зато трактовок стратиграфии здесь столько же, сколько геологов посещало этот разрез. Однако Голдина и Рябкова привлек не разрез сам по себе — они описали здесь целый букет открытых ими и никому до того неведомых полезных ископаемых: фосфоритов, графита, «сепиолитов» и наконец, самое главное, «метабокситов» кристобалит-кианит-диаспор-корундового состава!

Ради фосфоритов, графита и даже загадочных «сепиолитов» мы бы, пожалуй, не тронулись с места, но — диаспори-ты … Этого мы уже вынести никак не могли! Ведь диаспоровые породы уже много лет изучаются нами на хр. Мал-дынырд и тревожат душу своим загадочным генезисом [4, с. 275]. Поскольку они здесь, безусловно, находятся на межформационном контакте [9], всем известный (бывший воркутинский, а ныне сыктывкарский) геолог, первооткрыватель месторождения коренного золота Чудное В. С. Озеров прямо назвал их метабокситами [11]. Хотя нам (по некоторым признакам) ближе трактовка их как метасоматических образований [6], но в одном мы были единодушны с Озеровым: раз обнаружилось всего второе на севере Урала проявление дис-поритов — мы просто обязаны его посетить. Если и здесь имеется межформационный контакт (как смело предположил Озеров, в корне переинтерпретировав не только карту Голдина—Рябкова, но и геологическое строение всего Пага-Харутинского междуречья, включая избуренный скважинами участок месторождения золота Дальнее [12]), то это позволит нам среди прочего внести свой вклад в крайне запутанную геологию восточной части Лемвинской зоны. А заодно, быть может, прояснит генезис и наших малдинских диаспоритов.

Итак, мы собрали рюкзаки и отправились на Погурей — за диаспоритами!

Профиль

Погурей-Егарт — правый приток р. Погурей, впадающий в него в 15 км от устья (т. е. от впадения Погурея в Пагу). Его долина, местами каньонообразная, ориентирована субширотно — вкрест простирания выходящих толщ фундамента и ордовика‒девона. В самом верховье Погурея можно видеть в обнажениях восточный тектонический контакт толщ Лемвинской зоны с зоной ГУГР — Главного Уральского глубинного разлома, который на огромном протяжении вдоль всего севера Урала маркируется цепочкой базит-гиперба-зитовых интрузий.

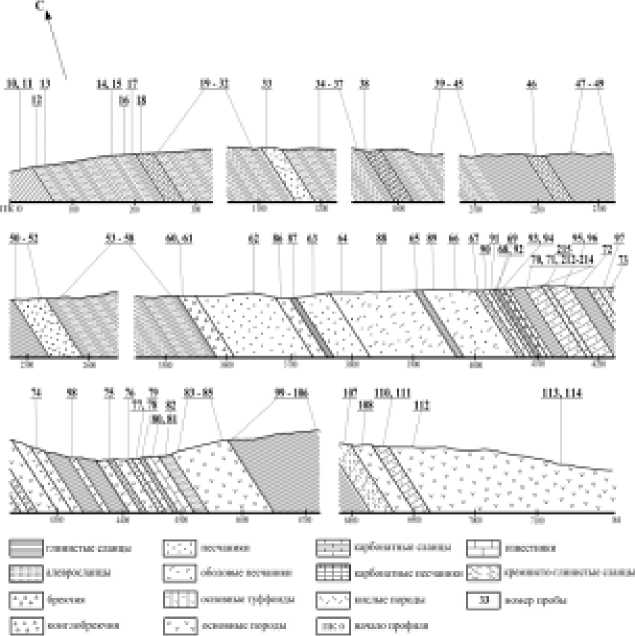

Если исключить небольшой необнаженный интервал в нижнем течении По-гурей-Егарта (500 м от устья), то фактически обнажения по обоим берегам (но больше по правому) тянутся с перерывами на протяжении около 10 км от устья (рис. 1). Во всяком случае наше пикетирование через 100 м, начиная от точки в 500 м от устья ручья (пикет 0), закончилось на пикете 720, но обнаженность еще, возможно, не кончилась (зато кончились силы у пикетчиков!).

В 3 км к югу от устья Погу-рей-Егарта располагается господствующая горная вершина этого района — г. Сев. Кокпела с абс. отметкой 707.2 м, которая почему-то названа геологами ГИНа В. А. Аристовым и С. В. Руженцевым «Черной». По их данным, гора сложена тремя тектоническими пластинами чер- носланцевых толщ, имеющих, по найден- ным ими конодонтам, возраст O2—S1, S—D1 и D2-3, объединенных ими в «черногорскую серию». Очевидно, это не что иное, как давно известные харот-ская (в ее современном понимании, т. е. с верхами ордовика [16]) и пагинская свиты. К сожалению, ужасная погода в июле 2002 г. с самого начала загнала нас в цейтнот, так что мы вынуждены были ограничиться изучением только профиля Погурей-Егарта, а на гору так и не полезли. Однако в 2 км к fiВ от устья Погу-рей-Егарта вдоль правого берега Погурея на протяжении метров 500 тянется высотка со скальными обнажениями черных сланцев, названная нами «Димины горы», поскольку эти породы послужили предметом курсовой работы студента Д. Тихоновича. Судя по картам К. Г. Войнов-ского-Кригера и всех последующих геологов, включая москвичей [1], это не что иное, как непосредственное продолжение полосы «черногорской серии», «язык» которой далее к северу даже достигает каньона Погурей-Егарта (рис. 2). Так что, не посетив гору Черную, мы ничего не потеряли, опробовав черносланцевую толщу в гораздо более доступном для изучения месте.

На рис. 3 представлен итог нашей работы — профиль по Погурей-Егарту, отстроенный в результате комплексной интерпретации материалов из трех источни- ков: полевого описания 1 — погурейская свита (Є3—О1t); 2 — кокпельская свита (сплошь и рядом ошибоч- (Є3?—О1t); 3 — грубеинская свита (О1а); 4—6 — черноного, о чем геологи всегда горская серия (O2—D3fm): 4 — O2—S1, 5 — S—D1, 6 — D2-3; стыдливо умалчивают!), 7 — местонахождение базового лагеря отряда И. В.

изучения шлифов и прото-, Козыревой; 8 — г. Сев. Кокпела (у В. А. Аристова и С. В. Руженцева — г. Черная)

Рис. 1. Снежники в русле Погурей-Егарта. Начало июля 2002 г.

лочек и литохимической диагностики, т. е. интерпретации данных силикатных анализов. По нашему глубокому убеждению, основанному на многолетнем опыте [15], только третье (правда, в сочетании с двумя первыми!) позволяет правильно определить горную породу.

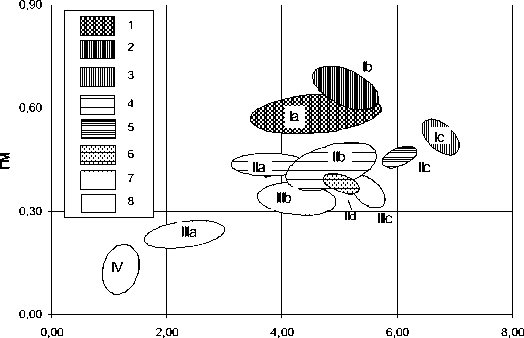

В табл. 1 и на рис. 4 показана та литохимическая основа, на которой построен профиль — модульная диаграмма в координатах «ГМ (гидроли-затный модуль) — сумма щелочей» [15, с. 116]. Для выделения кластеров, т. е. групп близких пород, для которых возможно усреднение, использовались и другие (вспомогательные) мо- ни

к

Рис. 2. Обзорная карта района Пага‒Погурей. По В. А. Аристову и С. В. Руженцеву [1],

с упрощениями и дополнениями.

дульные диаграммы, которые здесь не приводятся* . Процедура кластеризации приводит к распадению исходного множества анализов на два подмножества — кластеры, т. е. средние составы, и отдельные составы вне кластеров, не подлежащие усреднению вследствие существенных отличий отдельных параметров (например, кар-бонатности — содержания СО2, или титанистости — значения титанового модуля ТМ, и т. д.) [15, с. 141]).

Модульные диаграммы

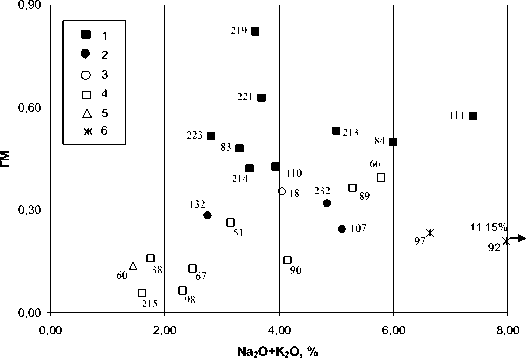

Обычно мы изображаем и кластеры, и «составы вне кластеров» (табл. 2) на единой модульной диаграмме. Но в данном случае таких составов так много, что это загромоздило бы рис. 4, поэтому для них дана отдельная модульная диаграмма — рис. 5.

Итак, в табл. 1, 2 и на рис. 4, 5 даны средние и индивидуальные составы литотипов и отвечающих им хемотипов ; однако два литотипа в табл. 1 удается по комплексу признаков подразделить на две разновидности. Иногда разновидности оказываются одноименными хемотипами (например, два кластера псев-

Рис. 3. Схематический геологический разрез по руч. Погурей-Егарт

Средний химический состав горных пород из разреза по ручью Погурей-Егарт, %

Таблица 1

Кластеры

|

Ia |

Ib |

Ic |

IIa |

IIb |

IIc |

IId |

IIIa |

IIIb |

IIIc |

IVa |

IVb |

|

|

Компоненты и модули |

Диабазы |

Основные туффоиды |

Туффо-иды |

Глинистые сланцы |

Черные глинистые сланцы |

Карбонатные сланцы |

Песчаники |

Алевросланцы |

Кварцевые песчаники |

Фтаниты |

||

|

Псевдо-гидролизаты |

Псевдо-гидролизаты |

Щел. псевдо-сиаллиты |

Псевдо-сиаллиты |

Псевдо-сиаллиты |

Щел. нормо-сиаллиты |

Щел. нормо-сиаллиты |

Миосилиты |

Гипо-сиаллиты |

Щел. нормо-сиаллиты |

Нормо-силиты |

Нормо-силиты |

|

|

n |

6 |

3 |

2 |

4 |

23 |

2 |

2 |

2 |

7 |

3 |

2 |

2 |

|

SiO 2 |

50,21 |

52,41 |

56,56 |

59,70 |

61,53 |

59,08 |

58,70 |

72,56 |

65,84 |

63,99 |

85,13 |

81,66 |

|

TiO 2 |

1,22 |

0,97 |

1,04 |

0,97 |

0,98 |

0,98 |

0,89 |

0,59 |

0,87 |

0,99 |

0,45 |

0,29 |

|

Al 2 O 3 |

16,36 |

18,22 |

19,04 |

15,74 |

16,02 |

18,83 |

14,00 |

10,38 |

14,31 |

14,75 |

5,60 |

5,43 |

|

Fe 2 O 3 |

4,71 |

3,72 |

3,28 |

2,92 |

2,50 |

1,58 |

1,77 |

2,38 |

2,10 |

2,20 |

1,35 |

1,22 |

|

FeO |

5,95 |

9,74 |

5,21 |

5,70 |

5,54 |

5,24 |

4,60 |

3,47 |

4,84 |

4,57 |

3,48 |

2,41 |

|

MnO |

0,18 |

0,20 |

0,15 |

0,40 |

0,27 |

0,13 |

0,36 |

0,33 |

0,30 |

0,18 |

0,09 |

0,43 |

|

FeO |

7,22 |

3,55 |

3,05 |

3,65 |

3,08 |

2,67 |

2,28 |

2,48 |

2,85 |

2,69 |

0,99 |

1,37 |

|

CaO |

3,31 |

0,40 |

0,23 |

1,40 |

0,60 |

0,38 |

4,82 |

1,01 |

0,62 |

0,59 |

0,17 |

2,00 |

|

Na 2 O |

3,45 |

0,81 |

1,39 |

1,45 |

1,92 |

2,02 |

1,43 |

1,08 |

1,59 |

1,65 |

0,41 |

0,62 |

|

K 2 O |

1,17 |

4,14 |

5,42 |

2,38 |

2,96 |

4,02 |

3,60 |

1,26 |

2,63 |

3,78 |

0,80 |

0,72 |

|

P 2 O 5 |

0,19 |

0,15 |

0,14 |

0,11 |

0,12 |

0,09 |

0,21 |

0,08 |

0,10 |

0,29 |

0,06 |

0,04 |

|

П.п.п. |

5,84 |

5,53 |

4,62 |

4,92 |

4,41 |

4,79 |

7,02 |

3,38 |

3,89 |

3,84 |

1,81 |

3,48 |

|

Сумма |

99,79 |

99,85 |

100,10 |

99,32 |

99,94 |

99,78 |

99,68 |

98,97 |

99,95 |

99,54 |

100,32 |

99,65 |

|

г орг |

0,18 |

0,18 |

0,21 |

0,20 |

0,15 |

0,14 |

||||||

|

CO 2 |

0,77 |

0,19 |

0,19 |

1,06 |

0,30 |

0,01 |

3,63 |

0,53 |

0,85 |

0,10 |

0,11 |

1,50 |

|

ГМ |

0,57 |

0,63 |

0,51 |

0,43 |

0,41 |

0,45 |

0,37 |

0,24 |

0,34 |

0,35 |

0,13 |

0,12 |

|

ФМ |

0,36 |

0,33 |

0,21 |

0,21 |

0,19 |

0,16 |

0,15 |

0,12 |

0,15 |

0,15 |

0,07 |

0,07 |

Примечание: n — количество образцов

* Заметим, что гидролизатный модуль ГМ имеет генетический смысл только для осадочных пород и параметаморфитов. Для пород изверженных вместо него лучше использовать фемический модуль ФМ [15, с. 127]. Однако, поскольку на рис. 4 и 5 показаны составы как изверженных, так и осадочных пород, для экономии места мы ограничились диаграммой с ГМ, учитывая, что процедура кластеризации от этого не меняется.

досиаллитов в литотипе «глинистые сланцы»), иногда разными (например, гипосиаллиты и щелочные нормоси-аллиты, на которые распадается литотип «алевросланцы» — (кластеры IIIb и IIIc). Таким образом, в данном случае «литологическая реальность» оказывается богаче «литохимической реальности» — 10 литотипов против 7 хемотипов, однако мы знаем и примеры обратного свойства, когда геохимик может выделить разновидности, которые литолог не различал [15, с. 172]). В данном случае геохимик берет реванш в табл. 2, где появляются такие экзотические хемотипы, как си-ферлиты, псевдосиферлиты и алкали-ты [15, с. 214, 243]).

Молюдвожская свита R3—Є (или V—Є?)

К этой свите мы, вслед за рядом предшественников, относим эффузивные и пирокластические породы основного и кислого составов.

Базиты и их дериваты — апобази-товые сланцы и туффоиды

Это три кластера I a, b, c в табл. 2 и на рис. 4, а также 14 образцов — 83, 84, 95, 107, 109, 110, 111, 213, 214, 219,

221, 223, 229, 233 в табл. 3 и на рис. 5. Кроме того, мы располагаем также анализами 11 образцов методом РФА. Ввиду того, что этот анализ (искусственно подгоняющий сумму к 100 %) может давать значительные ошибки, мы не использовали эти данные в литохимической процедуре (т. е. в табл. 2, 3 и на рис. 4 и 5). Однако «в окружении» достаточного количества хороших силикатных анализов аналогичных пород , сделанных надежным «мокрым» методом, данные РФА также можно использовать ‒ хотя бы в целях грубой диагностики пород.Эти породы на профиле встре-

Химический состав горных пород из разреза по ручью Погурей-Егарт (вне кластеров), %

Таблица 2

|

Составы вне кластеров |

|||||||||||||||

|

83 |

84 |

95 |

110 |

111 |

208 |

213 |

214 |

219 |

221 |

223 |

229 |

233 |

92 |

97 |

|

|

Компоненты и модули |

Базиты, апобазитовые сланцы, основные туффоиды |

Риолиты и апоапориолитовые сланцы |

|||||||||||||

|

Псевдо-сиаллит |

Щел. псевдо-сиаллит |

Псевдогидролизат |

Псевдо-сиаллит |

Щел. псевдогидролизат |

Псевдогидролизат |

Щел. cифер-лит |

Псевдо-сиаллит |

Карб. псевдогидролизат |

Карб. псевдогидролизат |

Карб. псевдо-сиферлит |

Щел. псевдогидролизат |

Псевдо-сиаллит |

Алкалит |

Щел. нормо-силит |

|

|

SiO 2 |

50,96 |

48,02 |

44,90 |

58,50 |

51,52 |

38,66 |

57,56 |

58,12 |

37,40 |

41,88 |

37,56 |

53,92 |

46,04 |

72,46 |

71,64 |

|

TiO 2 |

1,01 |

0,81 |

2,11 |

0,90 |

1,15 |

0,97 |

1,41 |

1,01 |

1,82 |

1,31 |

0,88 |

1,28 |

1,18 |

0,20 |

0,76 |

|

Al 2 O 3 |

13,02 |

13,87 |

14,18 |

14,13 |

18,96 |

17,84 |

13,01 |

14,37 |

15,04 |

13,69 |

9,76 |

16,05 |

12,83 |

14,18 |

13,45 |

|

Fe 2 O 3 |

5,50 |

4,76 |

12,87 |

4,64 |

2,36 |

6,04 |

15,38 |

6,26 |

10,62 |

7,44 |

5,74 |

3,35 |

7,44 |

0,26 |

1,38 |

|

FeO |

4,78 |

4,34 |

2,89 |

5,12 |

7,00 |

10,25 |

0,70 |

2,75 |

3,03 |

3,65 |

2,64 |

3,09 |

2,94 |

0,42 |

1,18 |

|

MnO |

0,190 |

0,170 |

0,220 |

0,210 |

0,140 |

0,290 |

0,070 |

0,190 |

0,280 |

0,270 |

0,310 |

0,160 |

0,200 |

0,000 |

0,066 |

|

MgO |

6,26 |

4,98 |

5,11 |

3,44 |

4,23 |

8,37 |

1,96 |

4,54 |

7,43 |

5,72 |

3,82 |

6,91 |

7,77 |

0,10 |

1,22 |

|

CaO |

9,20 |

7,74 |

5,82 |

4,39 |

1,43 |

11,30 |

1,67 |

2,95 |

8,86 |

9,99 |

18,62 |

3,47 |

8,14 |

0,40 |

1,47 |

|

Na 2 O |

3,02 |

3,57 |

2,44 |

3,26 |

4,97 |

0,88 |

0,51 |

0,45 |

0,66 |

2,39 |

2,11 |

4,49 |

2,85 |

1,99 |

4,08 |

|

K 2 O |

0,29 |

2,44 |

1,49 |

0,68 |

2,44 |

0,21 |

4,49 |

3,04 |

2,93 |

1,32 |

0,71 |

0,74 |

0,40 |

9,16 |

2,56 |

|

P 2 O 5 |

0,150 |

0,130 |

0,170 |

0,310 |

0,300 |

0,460 |

0,210 |

0,170 |

0,210 |

0,190 |

0,140 |

0,300 |

0,180 |

0,034 |

0,110 |

|

П.п.п. |

5,67 |

9,44 |

7,25 |

4,35 |

4,82 |

4,39 |

3,10 |

5,58 |

10,98 |

11,03 |

16,99 |

5,48 |

9,11 |

0,65 |

2,29 |

|

Сумма Г* орг |

100,05 |

100,27 |

99,45 |

99,93 0,11 |

99,32 |

99,66 |

100,07 |

99,43 |

99,26 |

98,88 |

99,28 |

99,24 |

99,08 |

99,85 |

100,21 |

|

CO 2 |

2,17 |

5,80 |

3,51 |

0,02 |

0,05 |

0,11 |

0,48 |

1,10 |

5,65 |

6,96 |

13,96 |

1,56 |

5,35 |

0,25 |

0,57 |

|

ГМ |

0,48 |

0,50 |

0,72 |

0,43 |

0,57 |

0,92 |

0,53 |

0,42 |

0,82 |

0,63 |

0,51 |

0,44 |

0,53 |

0,21 |

0,24 |

|

ФМ |

0,33 |

0,30 |

0,47 |

0,66 |

0,47 |

0,65 |

0,31 |

0,24 |

0,57 |

0,41 |

0,33 |

0,25 |

0,40 |

0,01 |

0,05 |

|

ТМ |

0,078 |

0,058 |

0,149 |

0,064 |

0,061 |

0,054 |

0,108 |

0,070 |

0,121 |

0,096 |

0,090 |

0,080 |

0,092 |

0,014 |

0,057 |

|

ЩМ |

10,41 |

1,46 |

1,64 |

4,79 |

2,04 |

4,19 |

0,11 |

0,15 |

0,23 |

1,81 |

2,97 |

6,07 |

7,13 |

0,22 |

1,59 |

Окончание табл. 2

|

Компоненты и модули |

Составы вне кластеров |

||||||||||||||

|

107 |

132 |

232 |

18 |

38 51 63 |

66 |

67 |

89 |

90 |

94 |

98 |

215а |

60 |

|||

|

Кремнисто-глинистые сланцы |

Карбонатные сланцы |

Песчаники и карбонатные песчаники |

Фтаниты |

||||||||||||

|

Щел. миосилит |

Псевдосилит |

Гипо-сиаллит |

Нормо-сиаллит |

Нормо-силит |

Миосилит |

Щел. миосилит |

Карб. щел. псевдо-сиаллит |

Карб. нормо-силит |

Щел. сиаллит |

Нормо-силит |

Нормо-силит |

Суперсилит |

Суперсилит |

Нормо-силит |

|

|

SiO 2 |

70,76 |

68,98 |

67,74 |

57,88 |

68,48 |

71,64 |

65,06 |

48,54 |

56,32 |

45,14 |

79,04 |

75,04 |

89,16 |

89,50 |

80,20 |

|

TiO 2 |

0,71 |

0,65 |

0,81 |

0,70 |

0,36 |

0,55 |

0,65 |

0,75 |

0,25 |

0,66 |

0,82 |

0,53 |

0,24 |

0,14 |

0,35 |

|

Al 2 O 3 |

11,59 |

10,86 |

12,90 |

11,55 |

6,33 |

11,69 |

12,43 |

12,92 |

5,47 |

11,64 |

8,80 |

10,01 |

4,63 |

3,42 |

6,56 |

|

Fe 2 O 3 |

2,34 |

2,24 |

3,94 |

6,73 |

1,14 |

3,11 |

1,79 |

2,52 |

0,37 |

1,76 |

1,00 |

3,75 |

0,31 |

0,58 |

1,38 |

|

FeO |

2,67 |

5,52 |

4,00 |

1,43 |

2,55 |

3,24 |

2,17 |

2,87 |

0,81 |

2,33 |

1,38 |

0,83 |

0,41 |

1,00 |

2,42 |

|

MnO |

0,056 |

0,340 |

0,040 |

0,190 |

0,470 |

0,250 |

0,063 |

0,100 |

0,400 |

0,100 |

0,030 |

0,046 |

0,050 |

0,022 |

0,370 |

|

MgO |

1,94 |

3,29 |

2,37 |

2,48 |

1,50 |

2,53 |

1,34 |

1,65 |

0,40 |

1,64 |

1,60 |

1,10 |

0,30 |

0,30 |

1,98 |

|

CaO |

1,08 |

1,08 |

0,22 |

6,98 |

8,28 |

0,45 |

3,96 |

12,20 |

18,30 |

16,27 |

1,58 |

1,79 |

0,79 |

1,14 |

2,15 |

|

Na 2 O |

2,72 |

1,24 |

0,18 |

0,53 |

0,52 |

1,53 |

1,16 |

0,55 |

1,90 |

0,78 |

2,05 |

0,73 |

1,48 |

0,63 |

0,70 |

|

K 2 O |

2,38 |

1,52 |

4,67 |

3,52 |

1,23 |

1,63 |

5,61 |

5,25 |

0,59 |

4,51 |

2,11 |

3,18 |

0,83 |

0,98 |

0,75 |

|

P 2 O 5 |

0,075 |

0,140 |

0,110 |

0,120 |

0,056 |

0,076 |

0,160 |

0,170 |

0,023 |

0,160 |

0,090 |

0,094 |

0,024 |

0,470 |

0,040 |

|

П.п.п. |

3,12 |

4,13 |

3,10 |

7,80 |

8,59 |

2,87 |

4,99 |

12,02 |

15,01 |

15,34 |

2,30 |

2,84 |

1,04 |

1,41 |

3,30 |

|

Сумма |

99,44 |

99,99 |

100,08 |

99,91 |

99,51 |

99,57 |

99,38 |

99,54 |

99,84 |

100,33 |

100,80 |

99,94 |

99,26 |

99,59 |

100,20 |

|

орг |

0,36 |

0,23 |

0,020 |

||||||||||||

|

CO 2 |

0,05 |

0,26 |

0,11 |

4,75 |

6,74 |

0,05 |

2,62 |

9,57 |

14,54 |

12,57 |

0,70 |

0,86 |

0,52 |

0,05 |

1,26 |

|

ГМ |

0,25 |

0,28 |

0,32 |

0,36 |

0,16 |

0,26 |

0,26 |

0,39 |

0,13 |

0,37 |

0,15 |

0,20 |

0,06 |

0,06 |

0,14 |

|

ФМ |

0,10 |

0,17 |

0,15 |

0,19 |

0,08 |

0,13 |

0,08 |

0,15 |

0,04 |

0,13 |

0,05 |

0,08 |

0,01 |

0,02 |

0,08 |

|

ТМ |

0,061 |

0,060 |

0,063 |

0,061 |

0,057 |

0,047 |

0,052 |

0,058 |

0,046 |

0,057 |

0,093 |

0,053 |

0,052 |

0,041 |

0,053 |

|

ЩМ |

1,14 |

0,82 |

0,04 |

0,15 |

0,42 |

0,94 |

0,21 |

0,10 |

3,22 |

0,17 |

0,97 |

0,23 |

1,78 |

0,64 |

0,93 |

Na 2 O+K 2 O, %

Рис. 4. Модульная диаграмма горных пород из разреза по руч. Погурей-Егарт.

1 — диабазы; 2 — основные туффоиды; 3 — туффоиды; 4—6 — сланцы: 4 — глинистые, 5 — черные глинистые, 6 — карбонатные; 7 — песчаники и алевросланцы;

8 — силициты

Рис. 5. Модульная диаграмма горных пород из разреза по руч. Погурей-Егарт.

1 — базиты, апобазитовые сланцы, основные туффоиды;

2 — кремнисто-глинистые сланцы; 3 — карбонатные сланцы;

4 — песчаники и карбонатные песчаники; 5 — фтаниты;

6 — риолиты и апориолитовые сланцы

чены в интервалах 4100—4600 м, а также значительно восточнее — в районе 6900 м. Конечно, это дело свободного выбора — относить ли их к мо-людвожской (или к кокпельской) свитам фундамента, или, по Н. В. Лютикову, к вулканогенно-осадочной мо-людвожской фации грубеинской свиты. Литохимия такие вопросы не решает: для этого надобно найти хоть какую-нибудь ракушку или конодон-тика в осадочном прослое — это бы решило вопрос отнесения их к ордовику. Поскольку фауны не найдено и нет данных изотопного датирования, никто нам не запрещает, вслед за многими геологами, считать базальтоиды и их дериваты образованиями рифей-вендского (или венд-кембрийского?) фундамента. Заметим, что если в интервале 4100—4600 м базальтоиды находятся в близком соседстве с песчаниками (скорее всего погурейскими, О1pg), а также с пестроцветными гру-беинскими сланцами О1gr (что и создает соблазн отнесения базальтоидов к ордовику!), то в восточных выходах они асоциируются с туфогенными черными сланцами и небольшими прослоями мраморовидных известняков. Такая ассоциация для ордовика невозможна, зато является совершенно обычной для бедамельской свиты R3 на Полярном Урале [4, с. 192] или для ее аналога на Приполярном Урале — мороинской свиты R3 [4, с. 37].

Характерный состав имеет черный сланец (обр. 107), находящийся в тесной ассоциации с диабазовыми туфами. В шлифе эта порода определяется как гли- нисто-кремнистый сланец, а по анализу видно, что это явный туффоид, содержащий около 25 % нормативного плагиоклаза и более 28 % фенгита и хлорита, а также примесь эпидота (около 3 %).

В среднем же отличие туффоидов (кластер Ib) от диабазов (кластер Ia) состоит в несколько меньшей фемич-ности (фемический модуль, ФМ, 0.33 против 0.36), несколько большей общей щелочности и заметно пониженной титанистости (титановый модуль, ТМ, 0.053 против 0.075), в гораздо меньшем содержании MgO и CaO. Весьма значительно различие в соотношении щелочей: диабазы — породы натровые (щелочной модуль, ЩМ, 2.9), а туффоиды — калиевые (ЩМ 0.2). Соответственно в нормативном минеральном составе сильно отличаются содержания плагиоклаза (~7 против ~35 %, причем в туффоидах плагиоклаз получается очень кислым) и фенгита (35 против ~10 %).

Еще сильнее от состава диабазов отклоняются калиевые туффоиды кластера Iс: если бы не «родимое пятно» — слегка повышенная магнезиальность, заставляющая аттестовать их как псевдосиаллиты, эти породы, иногда имеющие вид черных сланцев, можно было бы принять за нормальные глинистые сланцы. Доминирующими нормативными минералами здесь являются фенгит (~47 %) и кварц (~21 %) при значительно меньшем содержании хлорита (~14 против 28—30 % в первых двух кластерах).

Наиболее замечательными образованиями в молюдвожской толще являются породы двух типов:

— туфоконгломераты — «жерловая фация»;

— красные («керамические») гематитовые сланцы, которые и были, очевидно, ошибочно приняты ранее за ди-аспориты [7].

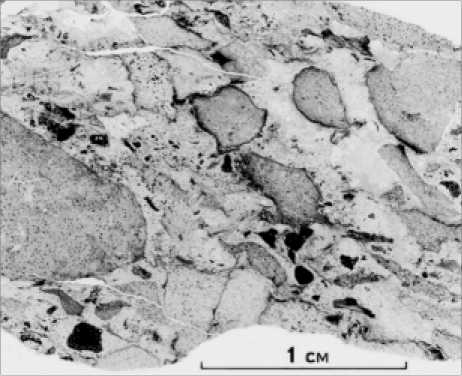

Туфоконгломераты образуют небольшой слой в обнажении, более или менее согласный с вмещающими породами грубеинского облика. В поле их легко принять за нормальные осадочные породы, что и было сделано А. И. Водолазским в 1958 г., и «логично» отнести к погурейской свите. Выходы их на бечевнике правого берега Погурей-Егарта тянутся на протяжении 15 м. Обломки габбро и диабазов разной степени окатанности, размером от долей сантиметра до 3 x 5 см имеют красный (гематит), зеленый (хлорит) и серый (серицит и карбонат) цвета (рис. 6). Цементирующая масса в них также имеет диабазовый состав и представлена мелкогалечным конгломератом (рис. 7).

Красные звонкие «керамические» сланцы находятся в непосредственном соседстве с туфоконгломератами и, очевидно, представляют собой различные продукты гематитизации, серицитизации и карбонатизации интрузивных габбро и/или излившихся базальтов. Для них характерно высокое содержание железа (Fe2O3 + FeO от 9 до 16 %), вследствие чего некоторые из них аттестуются как сиферлиты (железный модуль, ЖМ, более 0.75). Они либо сильно слюдистые (обр. 213—214, содержащие 26—30 % нормативного фенгита), либо заметно карбонатные (обр. 95, 221, 223,

Рис. 6. Диабазовые туфоконгломераты «жерловой фации» на правом берегу р. Погурей-Егарт.

Фото fl. Э. fiдовича

содержащие 10—20 % нормативного карбоната). В тяжелой фракции из про-толочки обр. 222 найдено четыре знака золота довольно разнообразой формы — в виде удлиненных пластинок, изо-метричных зерен и дендритов. Эта интересная находка показывает, что вся эта ассоциация «жерловой фации», т. е. туфокогломераты и сопровождающие их звонкие «керамические» красные сланцы, может быть золотоносной. Во всяком случае нейтронно-активационный анализ обр. 221 показал 51 мг/т Au, обр. 95 — 31 мг/т. Эти содержания в 10—15 раз превышают кларк золота в земной коре.

Риолиты и их дериваты — кислые туфы и апориолитовые сланцы

Следует признать, что у нас с этими породами (как и у многих наших предшественников, никогда в том не признававшихся!) получился конфуз: в поле мы «видели» гораздо больше «риолитов», чем их оказалось на самом деле, т.е. по шлифам и анализам. Большинство цветных (красных, зеленых, пятнистых) «риолитов» оказались сливными кварцитами… Достоверно установлены кислые эффузивы в непосредственной близости от туфоконгломера-тов (отчего у нас и был сильнейший соблазн назвать и звонкие «керамические» красные гематитовые сланцы дериватами риолитов — ведь именно так выглядят малдинские диаспориты!). Имеются ли кислые эффузивы и их туфы в других местах профиля — пока не очень ясно. На карте Голдина‒Рябкова показана широкая полоса «туффитов ордовика» в интервале примерно 3.0— 3.5 км от устья Погурей-Егарта; скорей всего это грубеинские алевросланцы, туффоидную природу которых допускал еще К. Г. Войновский-Кригер.

Пока что анализов заведомых риолитов так мало, что мы не можем даже сформировать кластера риолитов (см. табл. 2). Отметим лишь, что среди этих кислых пород есть и существенно полевошпатовые (обр. 92 — больше 50 % нормативного ортоклаза), аттестуемые как алкалиты. Если бы не вполне типовая риолитовая структура, такой со став можно было бы принять за щелочную породу — трахит.

Кроме того, в явном риолитовом туфе (обр. 97) имеются обломки осадочных пород — кварцитовидного песчаника и какого-то сланца. Поскольку в рифейском фундаменте кварциты известны только в маньхо-

Рис. 7. Базальтовый туф с литокластической структурой и обломочной текстурой. Обр. 233а из кол. студента-дипломника М. М. Афонькина, снимок без анализатора

беинской (R1(?)mhb) и хобеинской (R3hb) свитах, такой состав туфа создает соблазн омоложения возраста риолитов — отнесения их, например, к девону (?!). Впрочем, других оснований для такой «смелой» трактовки пока не видно.

Погурейская свита Є3?—О1pg

К сожалению, легко узнаваемых полимиктовых погурейских конгломератов в каньоне Погурей-Егарта нет, следовательно, нет и самых низов погурейской свиты. Однако имеется довольно мощная пачка кварцитовидных песчаников и алевролитов, в том числе весьма замечательных брахиоподовых песчани- ков, которые скорей всего образуют среднюю пачку погурейской свиты. На картах А. И. Водолазского [2], Б. А. Голдина и fi. И. Рябкова [7] эти песчаники отнесены к ордовику, а на новейшей карте геологов ГИНа [1] — на самом ручье никаких песчаников вообще не показано. Впрочем, нельзя исключить, что это более молодые, девонские песчаники. Во всяком случае, на старой (1943 г.) карте К. Г. Войновского-Кри-гера и И. Н. Сулимова [2] в интервале 2.5—3 км от устья Погурей-Егарта показана полоса пагинской свиты девона, которая всегда опознавалась только по наличию песчаников. Эта полоса тянется на юг и выходит выше устья ручья (где мы в самом деле среди черных кремнистых сланцев наблюдали и несколько пластов песчаников). Однако следует заметить, что в Лемвинской зоне зеленые кварцитовидные песчаники известны и в харбейшорской свите (О2-3chs), лежащей непосредственно на грубеинской [16].

В итоге мы принимаем трактовку А. И. Водолазского и считаем выходы песчаников в каньоне ордовикскими — отчасти по-гурейскими, а отчасти, может быть, харбейшорс-кими (определений брахи-опод у нас, к сожалению, пока нет).

Полевошпат-слюдис-то-кварцевые и карбонатные песчаники

Это кластеры IIIa, IId, обр. 38, 51, 61, 63, 66—67, 89—90, 94, 98.

Кварцитовидные песчаники (кластер IIIa) имеют гранобластовую струк туру, сложены кварцем (58 %), кислым плагиоклазом и фенгитом (по ~10 %), содержат много хлорита (~16 %). Среди песчаников есть разновидности, часто имеющие вид сланцев: слюдисто-карбо-натные (кластер IId, содержащий 31 % фенгита и около 8 % карбоната), малослюдистые карбонатные (обр. 38, 15 % карбоната) и субаркозовые карбонатные (обр. 67, около 17 % плагиоклаза и 33 % карбоната). В этих разновидностях карбонат образует раскристаллизован-ный базальный цемент.

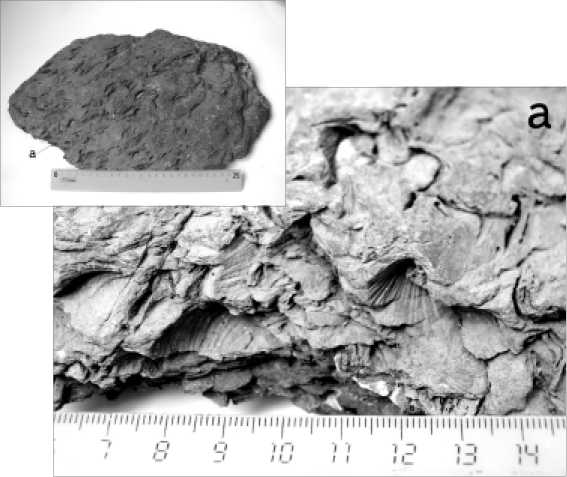

Особенно интересны разновидности, переполненные карбонатными раковинами брахипод (указание о повышенном содержании в них фосфора [7]

не подтвердилось), например такие, как обр. 66 и 89. По существу это брахипо-довые банки (рис. 8).

Под микроскопом видно, что створки раковин брахиопод размером до 1 x 0.5 см, чаще (0.3—0.5) х (0.2—0.3) см, сложенные микрозернистым карбонатом, погружены в хлорит-слюдистый матрикс (43—49 %), содержащий примесь зерен кварца (18—21 %) и плагиоклаза (5—7 %).

Грубеинская свита О1gr

Выходы легко узнаваемых в поле сланцев грубеинской свиты образуют обширные поля в интервалах 0—3600 м от начала профиля и далее от 4700 м почти до самого конца.

Красные и зеленые глинистые сланцы и алевросланцы

Это кластеры IIa, b и частично IIIb и образцы, проанализированные методом РФА: 16, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 35—37, 56, 76, 99—101, 104—106, 224, 226 — глинистые сланцы; 11, 13—15, 21, 23, 34, 39, 40, 53, 55, 102, 103, 105, 212, 215a, 220 — алевросланцы.

Состав этих сланцев чрезвычайно однообразен и отвечает двум очень близким разновидностям псевдосиал-литов: а) несколько более кварцевой карбонатсодержащей ( кластер IIa , в нормативном составе которого около 37 % кварца и около 3 % карбоната), б) несколько более полевошпатовой, бескарбонатной ( кластер IIb , содержащий около 17 % плагиоклаза против ~12 % в кластере IIa). Наиболее кварцевые разновидности грубеинских сланцев попадают в кластер IIIb , где их, к сожалению, только по химическому составу нельзя отличить от некоторых черных кремнисто-глинистых сланцев молюдшорской свиты (см. ниже). Грубеинские породы иногда рассечены кварцевыми жилами. Так, алеврос-ланцы, ассоциирующиеся с апобази-товыми сланцами и туффоидами (в интервале 4190—4200 м), разбиты многочисленными согласными и секущими кварцевыми прожилками мощностью от 1 до 20 см. В одной из таких прожилок было обнаружено два знака золота, по морфологии несколько отличающегося от того, что было найдено в «керамических» сланцах: одна золотина (размером 0.1 мм) представлена шестигранной пластинкой (кристалл, уплощенный по грани октаэдра), другая (размером до 0.15 мм) — ярко-желтым «губчатым» зерном. Как было установлено еще

Рис. 8. Брахиоподовая банка. Обр. 66, пр. берег руч. Погурей-Егарт, в 4 км от устья. Фото С. И. Плосковой

много лет назад К. Г. Войновским-Кри-гером, красная окраска грубеинских сланцев (которую часто именуют лиловой или вишневой) обусловлена наличием дисперсного гематита или гетита, а зеленая — присутствием хлорита, а также (как это теперь стало ясно) зеленоватого фенгита. Все геологи, работавшие в Лемвинской зоне, отдали дань объяснению причин частого чередования в разрезе зеленых и красных сланцев. Ближе всех к истине, по-видимому, оказался М. А. Шишкин, давший ультрасовременное толкование в терминах тектоники плит: красные сланцы — это фоновые окисленные глубоководные осадки, а зеленые — аллохтонные восстановленные осадки, периодически забрасываемые в батиаль с шельфа тур-бидными потоками [16, с. 24].

Молюдшорская (О2-3 ms) и ха-ротская (S1—D1hr) черносланцевые свиты

Эти толщи развиты главным образом на правобережье Погурея выше устья Погурей-Егарта, но отчасти прослеживаются и в нашем каньоне, где, вероятно, образуют тектонические клинья в поле грубеинской свиты. Различить их невозможно, и поэтому есть свой резон в предложении московских геологов объединить эти черносланцевые толщи в единую «черногорскую серию».

Черные сланцы

Это глинистые (кластер IIc), алевроглинистые и кремнисто-глинистые сланцы (часть кластера IIIb и кластер IIIc, обр. 132, 232); фтани-ты (кластер IVb, обр. 60); известняки (обр. 77,78, 80, 81).

Здесь перед литохимией встает трудная проблема, можно сказать, бросающая нам вызов: как отличить алевросланец от кремнисто-глинистого сланца, если они могут быть настолько близки по составу (сиаллиты), что попадают в один кластер? То, что проблема действительно актуальна, ясно каждому геологу: ведь биоген-но-хемогенные кремнистые породы-силициты — важный индикатор условий седиментации и, в частности, глубоководных [14]. Однако если массивный фтанит (силицит) легко отличить от кварцевого песчаника (псаммита) по микроструктуре, то шлифы черных сланцев доказательной информации, увы, не дают. Мы наблюдаем в них микрополосчатую сильно пигментированную «фельзитоподобную» существенно кварцевую микро-мелкозернистую ткань, которая вполне может быть и алевролитом, и отчасти перекристаллизованным силици-том. Лишь находка радиолярий или губок могла бы помочь, но никакой кремневой фауны в шлифах не видно. Все же литохимия дает некоторую подсказку: если нормативный пересчет показывает много плагиоклаза (например, в обр. 132 около 11 % нормативного плагиоклаза), то это скорее всего алевросланец. Если же при примерно одинаковом содержании кварца в пробе доминируют хлорит и фен-гит (обр. 232 — 51 против 23—28 %), то это, вероятно, кремнисто-глинистый сланец.

Что касается известняков, встреченных на профиле примерно в 4500 м от начала, то мы условно относим их к ха-ротской свите, поскольку ни в каких других лемвинских свитах древнее D3 известняков нет. Эти породы содержат 19— 34 % нерастворимого остатка, имея чисто кальцитовый состав со слегка повышенным содержанием MnO (до 0.49 %) и с околокларковым содержанием Sr (180—580 г/т).

Пагинская свита D2—D31 pg

При отсутствии определений конодонтов единственный критерий для выделения пагинской свиты — это присутствие пластов кварцевых песчаников. В то же время другие литотипы пагинской свиты (такие, как черные алевросланцы или кремнистоглинистые сланцы) могут внешне ничем не отличаться от харотских. Вообще, пагинская свита — пример исключительного «коварства» природы: дело в том, что, как это установил еще сам К. Г. Войновский-Кригер, в терригенных пагинских песчаниках (материал которых был заброшен с шельфа на континентальный склон и подножие в период девонской регрессии [16]) имеется аутигенная кремнистая примесь!

Кварцевые песчаники

Породы кластера IVa аттестуются как нормосилиты и содержат около 77 % нормативного кварца, почти 11 % хлорита и около 6 % слюды. Цемент в песчаниках бывает двоякого рода: либо поровый слюдисто-хлори-товый, либо базальный серицит-крем-нистый (!). В этом случае как раз вполне возможно, что кремнистый материал цемента был аутигенным и биогенным.

Некоторые выводы

В профиле по руч. Погурей-Егарт выходят, как установили наши предшественники, осадочные, вулканогенноосадочные и вулканогенные толщи возрастом от верхнего рифея до верхнего девона.

-

1. Характер межформационного контакта уралиды/доуралиды здесь неясен, так как границы между базальто-идами и риолитами молюдвожской свиты и отложениями погурейской и гру-беинской свит здесь скорее всего тектонические. И хотя погурейскую свиту (Є3?—O1pg) Лемвинской зоны сопос- 30

-

2. Нами не обнаружено никаких признаков древних кор выветривания в зоне межформационного контакта и не найдено диаспорсодержащих глиноземистых пород [7]. Возможность пропустить их мы исключаем ввиду детального характера пройденного нами профиля. Наиболее похожие внешне на малдинские диаспориты красные «керамические» сланцы оказались диабазовыми слюдисто-карбонатно-гематитовыми туффоидами с признаками повышенной золотоносности.

-

3. Весьма проблематичным является положение в разрезе брахиопо-довых песчаников. Эти явно мелководные образования контрастируют с большинством глубоководных лем-винских толщ [16].

-

4. Характер толщи, выходящей вблизи линии контакта с гипербазита-ми (черные глинисто-кремнистые сланцы-туффоиды, базальтовые туф-фоиды, известняки), вполне аналогичен бедамельской свите (R3bd) Полярного Урала и мороинской свите (R3mr) — Приполярного.

-

5. На материалах уникального разреза по руч. Погурей-Егарт литохимическая методика в очередной раз доказала свою высокую эффективность для изучения толщ сложного состава и спорного генезиса. Особенно полезна литохимия для диагностики пород с примесью пирокластики — туффои-дов. Остальные проблемы (в частности, различение алевроглинистых сланцев от кремнисто-глинистых), как можно надеяться, будут решены в дальнейшем, при более детальных и целеустремленных исследованиях.

тавляют по возрасту с алькесвожской толщей (Є3—O1al) Центрально-Уральского поднятия [12], история развития этих двух регионов существенно различалась. Если алькесвожская толща является голотипом лепигенной формации [4, с. 112], то погурейская свита к ней не относится.

Список литературы Литохимия в действии: погурей-2002

- Аристов В. А., Руженцев С. В. Стратиграфия сланцево-кремнистых и вулканогенно-осадочных отложений палеозоя и история геологического развития Полярного Урала // Стратиграфия. Геологическая корреляция, 2000. Т. 8. № 2. С. 9-18.

- Водолазский А. И., Гуренчук Г. П., Рапп Э. М. и др. Геологическое строение территории листов Q-41-54-B (г), Г (в, г), 55-В (в), 66-А (б, г), Б, В (б), Г (а, б), 67-А (а, в), В (а): Отчет Кокпельской ГПСП о геологической съемке м-ба 1:50000 по работам 1965.67 гг. Воркута, 1968. 267 с.

- Войновский-Кригер К. Г. Ордовик Лемвинской фациальной структурной зоны // Бюл. МОИП. Отд. геол., 1960. Т. 35. Вып. 3. С. 51-68.

- Геохимия древних толщ севера Урала / Отв. ред. академик Н. П. Юшкин; ред.-сост. Я. Э. Юдович и М. П. Кетрис. Сыктывкар: Геопринт, 2002. 333 с.

- Гессе В. Н. Новые данные по стратиграфии древних толщ Лемвинской структурно-фациальной зоны // Матер. по геол. и полезн. ископ. Северо-Востока европ. части СССР. Вып. 2. Москва: Госгеолтехиздат, 1963.