Литологическая характеристика колганской свиты юго-западной части Восточно-Оренбургского сводового поднятия

Автор: Сагдеева Н.С.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 4 (352), 2024 года.

Бесплатный доступ

В работе на основе исследования кернового материала рассматриваются литологические особенности колганской свиты франского яруса юго-западной части Восточно-Оренбургского сводового поднятия. Данная свита является важным нефтегазовым объектом. С момента ее выделения осуществляется практически беспрерывный комплекс поисково-разведочных работ, в результате которых поступает и обрабатывается значительный объем разнородного материала, дополняющего и расширяющего представления о геологическом строении и генезисе отложений. Исследования проводились петрографическими и литологическими методами. В результате по соотношению карбонатного и терригенного компонентов и структурно-текстурным особенностям выделено 5 литотипов. Установлено, что во всех выделенных литотипах преобладает карбонатная составляющая, что отличает данную свиту от других аналогичных разрезов, где преобладают терригенные породы. Характерно присутствие биотурбации разной степени интенсивности и наличие темпеститов.

Франский ярус, колганская свита, литотипы, темпеститы, карбонаты, биотурбация

Короткий адрес: https://sciup.org/149145387

IDR: 149145387 | УДК: 552.54 | DOI: 10.19110/geov.2024.4.2

Текст научной статьи Литологическая характеристика колганской свиты юго-западной части Восточно-Оренбургского сводового поднятия

Отложения колганской свиты являются важнейшим нефтегазовым объектом Оренбургской области, с которым связано 74.4 % объема углеводородов сред-нефранско-турнейского нефтегазоносного комплекса (Геологическое…, 1997; Космынин, Кузьмин 2013). Ее стратиграфическое положение, согласно палеонтологическим определениям, соответствует верхнефран-скому-нижнефаменскому интервалу девонской системы (Ovnatanova, Kononova, 2008).

Впервые колганская стратиграфическая единица была выделена в 1972 г. в ранге толщи С. П. Макаровой. В результате накопленного значительного объема био-стратиграфического и литологического материала в 2016 г. решением коллектива исследователей под руководством Н. К. Фортунатовой колганская толща была переведена в ранг свиты (Стратиграфическая…, 2016).

В целом данная свита представляет собой серию мощных (до 100 м) пачек терригенных пород среди

карбонатных отложений (Геологическое..., 1997; Кос-мынин и Кузьмин, 2013). По мнению В. А. Космынина и Д. А. Кузьмина, терригенные породы, слагающие свиту, являются продуктом размыва островной суши в районе Соль-Илецкого свода и выполняют Колгано-Борисовский седиментационно-эрозионный прогиб (Космынин, Кузьмин, 2013).

Согласно действующей стратиграфической схеме, колганская свита подразделена на две неравнозначные по мощности подсвиты. Нижняя подсвита отвечает верхнефранскому подъярусу и представлена песчаниками светло-серыми, зеленовато- и буровато-серыми, вишнево-бурыми, кварцевого и полевошпат-кварце-вого состава. Алевролиты и аргиллиты пиритизирова-ны и характеризуются серой и зеленовато-серой, буроватой окраской. Алевролиты разнозернистые, кварцевого и слюдисто-полевошпат-кварцевого состава отличаются разнозернистостью, со слюдисто-глинистым и карбонатным цементом. Аргиллиты темно-серые,

песчано-алевритистые, иногда битуминозно-углистые (Оренбургский…, 2013; Стратиграфическая…, 2016). Мощность нижней подсвиты 20 м.

Верхняя подсвита относится к нижнефаменскому подъярусу и представлена отложениями терригенно-карбонатного и карбонатно-терригенного состава. Известняки в ее составе темно- и буровато-серые, пятнами светло-серые, органогенно-детритовые, микро-и тонкозернистые. Породы в различной степени доло-митизированы и содержат примесь глинистого или алевритопесчаного материала, а также биокластику. Среди известняков часты прослои аргиллитов, песчаников, алевритистых песчаников. Мощность верхней подсвиты колеблется от 8.5 м в пределах Ольшанской площади до 93 м в пределах Шуваловской, что в среднем составляет 20—40 м (Оренбургский…, 2013).

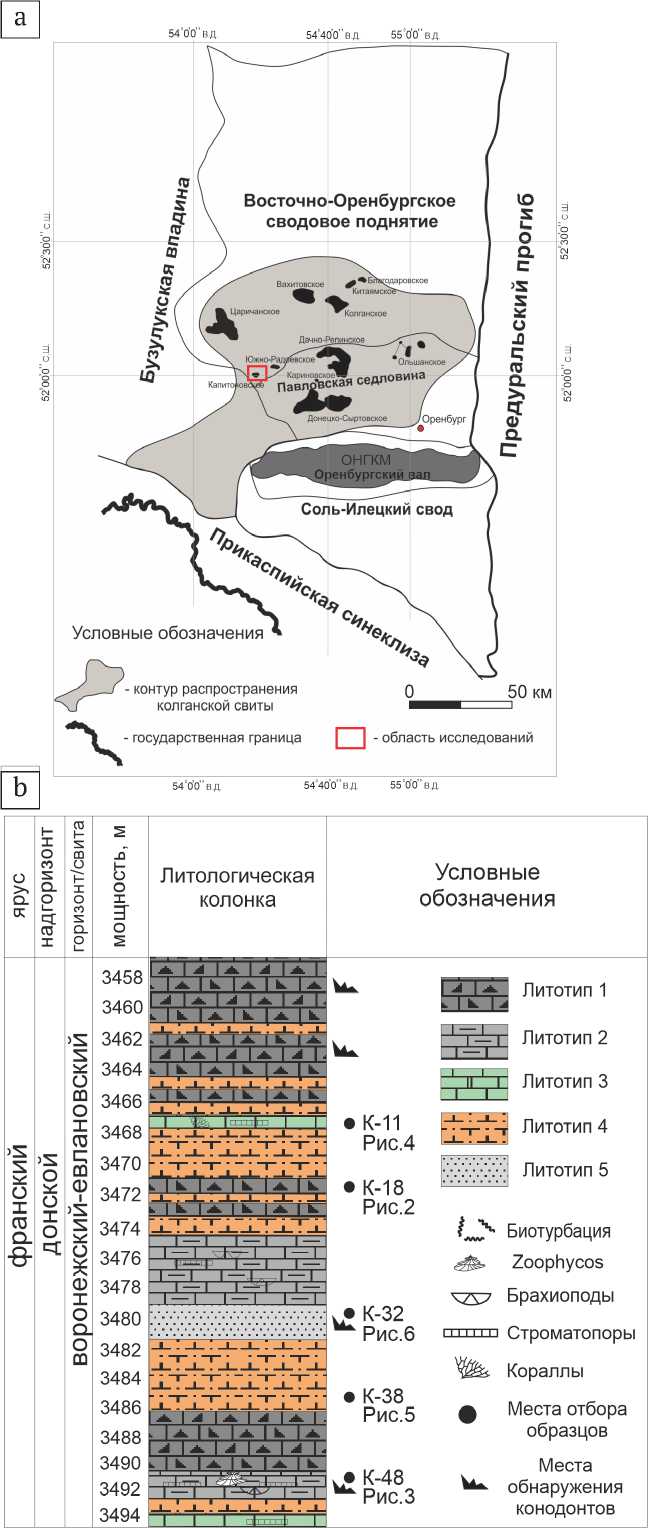

Восточно-Оренбургское сводовое поднятие (ВОСП) является локальной тектонической структурой 4-го порядка Восточно-Европейской платформы, граничащей с востока со структурой 2-го порядка — Пред-уральским краевым прогибом (рис. 1). ВОСП относится к структурно-фациальной зоне развития Камско-Кинельской системы прогибов. Многолетними исследованиями установлено, что именно в пределах ВОСП локализуется колганская свита (Геологическое…, 1997; Оренбургский…, 2013).

Таким образом, колганская свита характеризуется широкими горизонтальными и вертикальными колебаниями состава и строения. Кроме того, она нефтегазоносна (Ovnatanova, Kononova, 2008). В связи с этим на протяжении продолжительного интервала времени осуществляется практически беспрерывный комплекс поисково-разведочных работ в районе локализации свиты. В результате продолжает поступать и обрабатываться значительный объем разнородного (геофизического, петрофизического, литологического, биостратиграфического) материала, дополняющего и расширяющего представления о геологическом строении и генезисе пород свиты. В результате анализа опубликованных материалов в настоящей статье приводится актуальная на момент публикации схема распространения геологического тела колганской свиты в пределах ВОСП (рис. 1).

Цель настоящей работы — описать особенности литологического состава и строения верхнефранско-го интервала колганской свиты в пределах юго-западной части ВОСП на основе исследования кернового материала.

Методы и материалы

Методы исследования включают анализ опубликованных материалов, изучение литологического состава и строения пород для выделения основных литотипов на основе седиментационных и постседиментационных признаков в пределах юго-западной части ВОСП. Рассматриваются результаты исследования кернового материала скважины, предоставленного ООО «Газпром-Оренбург». Общая протяженность исследованного непрерывного интервала керна скважины — 36 м (100 % выхода керна). Оттуда по мере смены литологических признаков, примерно через каждые 0.5 м, были отобраны 50 образцов и выполнено описание 50 шлифов.

Рис.1. Контур распространения колганской свиты (a). На схеме отображено положение нефтяных месторождений (черные пятна), где отложения колганской свиты являются коллектором (Оренбургский…, 2013). Литологостратиграфическая колонка изученного интервала скважины колганской свиты (b). ОНГКМ — Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение

Fig.1. The contour of the distribution of the Kolgan formation (a). The scheme shows the position of oil fields (black spots) making a reservoir of the Kolgan formation (Orenburg..., 2013). Lithological section of the well interval of the Kolgan formation (b). ОНГКМ — Orenburg oil and gas condensate field

Описание пород произведено на основе системного анализа и номенклатуры, разработанных В. Т. Фроловым (Фролов, 1993). Исследуемый разрез характеризуется весьма сложным строением, связанным с тем, что на генетическом уровне одновременно с процессом литификации породы подвергались активному воздействию специфических гидродинамических процессов. В результате сформировался смешанный состав отложений с характерными структурно-текстурными особенностями.

Микроскопическое описание выполнено на основе терминологии Э. Флюгеля и Р. Д. Данхэма (Flügel, 2010; Dunham, 1962), которая широко используется исследователями для разграничения карбонатных отложений на основе количественного соотношения первичных структурных компонентов породы, в первую очередь зерен, реликтов организмов и карбонатного ила.

Литологическая характеристика

На исследуемом участке бурением вскрыты отложения, стратиграфически приуроченные к воронеж-ско-евлановскому горизонту верхнего франа, согласно палеонтологическими определениям А. А. Горячевой (палинологический комплекс) и О. В. Артюшковой (конодонты).

Разрез сложен терригенно-карбонатными, терригенными и карбонатными разностями. В результате макро- и микроскопического описания пород было выделено 5 основных литотипов. Контакт между выделенными литотипами и подстилающими отложениями резкий.

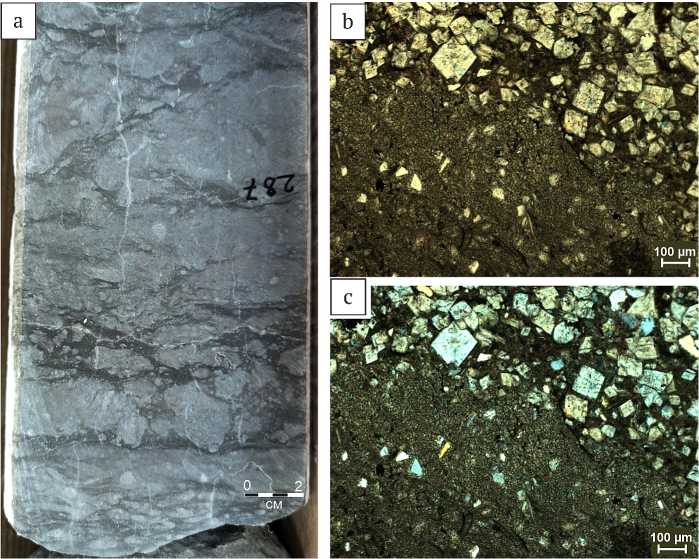

Признаками выделения литотипов является соотношение литологического состава, структурно-текстурных особенностей пород, фаунистических включений и степень подверженности постседиментаци- матриксом темно-серого цвета (рис. 2), слабоалеври-тистые. Нодули диаметром от 2 до 6 см представлены вакстоуном с небольшой примесью алевритовых зерен кварца угловатой и овальной формы. Матрикс сложен микритом с большим количеством рассеянных кристаллов доломита эвгедральной формы и небольшой примесью алевритового кварца (рис. 2). В породе фиксируются многочисленные вертикальные ходы илоедов, но для диагностики они имеют плохую сохранность. Мощность слоев данного литотипа варьирует от 1.0 до 4.0 м. Среди постседиментационных проявлений следует отметить распространение кристаллов доломита в матриксе и нодулях. По объёму в матриксе содержится более 60 % кристаллов доломита, а в нодулях этот минерал встречается редко. Контакт микритового нодуля и доломитизированного матрикса показан на фото (рис. 2, b).

Интерпретация: вероятно, брекчированный облик порода приобретает в результате нарушенного первичного строения, которое, судя по тому, что известняковые фрагменты и матрикс аналогичны по литологическому составу, образовались «на месте», без механического переноса в пределах бассейна осадконакопления.

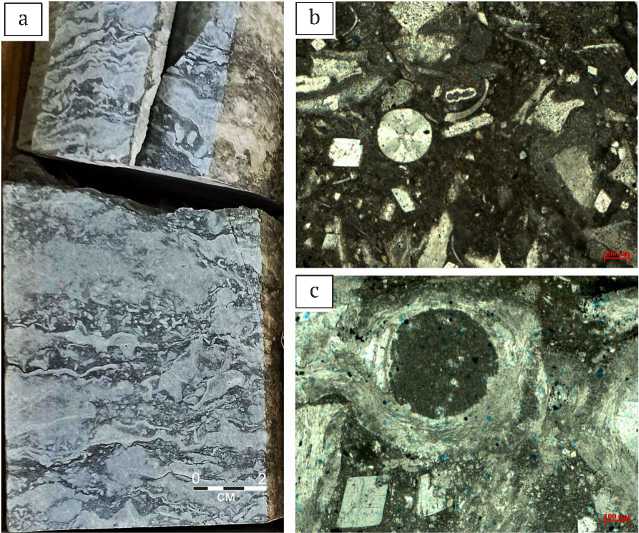

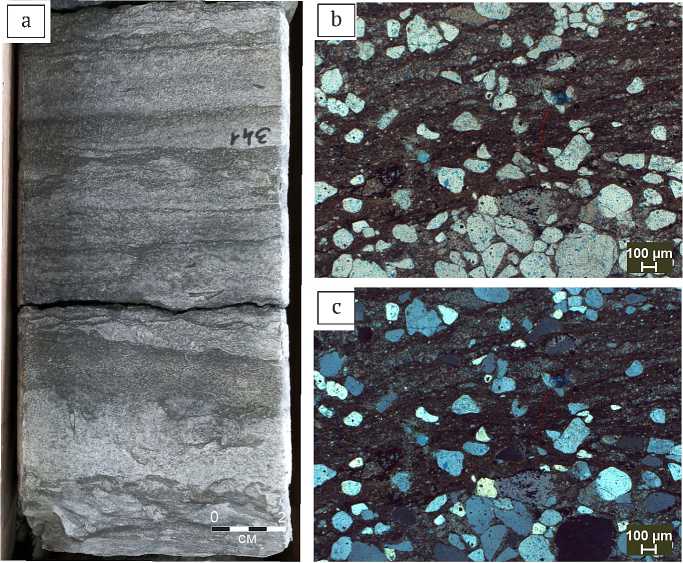

Литотип 2. Ритмичное переслаивание известняка светло-серого, брахиоподового, доломитизирован-ного и темно-серого, почти черного алевритистого аргиллита. В верхней части разреза данного литотипа, в алевритистых аргиллитах, отмечены четкие ихнохо-ды Zoophycos .

Литотип представлен двумя петротипами. Первый: светлые карбонатные прослои мощностью до 4 см сложены рудстоуном, где пространство между раковинами заполнено кристаллами доломита субгедральной формы, составляющими более 50 % породы. Второй:

онным процессам, в частности доломитизации.

прослои темно-серых, почти черных алевритистых

Литотип 1. Известняки нодулярного строения с доломитизированным битуминозным микритовым аргиллитов содержат примесь кварцевых окатанных зерен (примерно до 20 % от породы), кристаллов доломита эвгедральной формы (примерно 5 %) и ред-

ких фрагментов раковин брахиопод (рис. 3). Максимальная мощность литотипа 1.0 м.

Рис. 2. Известняк нодулярный: a — фрагмент кернового материала; b — контакт микритового нодуля (вакстоуна) с доло-митизированным матриксом (шлиф, николи //); c — то же, николи +, линейка 0.2 мм

Fig. 2. Breccia-shaped, autobrecciated limestone: a — a fragment of core material; b — contact of a micrite nodule (wackestone) with a dolomitized matrix (thin section, nicoli //); c — the same, nicoli +, ruler 0.2 mm

Рис. 3. Ритмичное чередование светлосерых брахиоподовых прослоев и темносерых, почти черных алевритистых аргиллитов: a — фрагмент кернового материала, b — рудстоун доломитизированный, сложенный раковинами брахиопод в доло-митизированном матриксе с примесью окатанных кварцевых зерен (шлиф, николи //); c — то же (николи +)

-

Fig. 3. Rhythmic alternation of light gray brachiopod interlayers and dark gray, almost black silty mudstones: a — fragment of core material; b — dolomitized rudstone composed of brachiopod shells in a dolomitized matrix with an admixture of rolled quartz grains, (thin section, nicoli //); c — the same (nicoli +)

Светло-серые карбонаты повсеместно подвержены вторичной доломитизации. Первичный матрикс полностью замещен кристаллами доломи- та. Пустотно-поровое пространство между кристаллами и изредка встречающимися выщелоченными полостями заполнено битумом. Алевритистые аргиллиты битумизированы.

Интерпретация: ритмичное чередование прослоев и смешанный литологический состав обусловлен высокой гидродинамической активностью бассейна осадконакопления.

Литотип 3. Представлен биогермным кораллово-строматопоровым известняком. Прослои данного литотипа встречаются среди нодулярно-слоистых известняков литотипа 1 и среди темно-серых тонкокристаллических глинисто-алевритистых известняков.

Микроскопически породы представлены строма-топорово-коралловыми баунстоуном, рудстоуном и вакстоуном с доломитизированным матриксом.

Кристаллы доломита эвгедральной формы составляют до 20 % массы породы (рис. 4). Мощность слоев от 40 см до 1.0 м. Породы повсеместно доломитизирова-ны. Микритовый матрикс содержит кристаллы доломита эвгедральной формы.

Интерпретация: обилие реликтов строматопор и кораллов указывает на биогермное происхождение литотипа. Так как реликты имеют обрывчатый и смешанный облик, вероятно, в исследуемой породе представлен фрагмент биогерма, перенесенного с места исходного залегания в результате активной гидродинамической деятельности.

Литотип 4. Переслаивание песчанистых известняков, мелкозернистых кварцевых алевролитов и известкового алевролита с примесью кварца до 25 %. Алевролит состоит из зерен кварца в карбонатном це- менте. Известняк песчанистый содержит окатанные зерна кварца в глинисто-карбо-натном матриксе (рис. 5).

Рис. 4. Известняк кораллово-строматопоро-вый: а — фрагмент кернового материала; b — вакстоун-пакстоун с мелкой биокласти-кой — матрикс кораллово-строматопорового рудстоуна (шлиф, николи //); c — кораллово-строматопоровый баундстоун с доломити-зированным темным матриксом (с кристаллами доломита эвгедральной формы) (шлиф, николи //)

-

Fig. 4. Coral-stromatoporous limestone: a — a fragment of core material; b — wackestonepackstone with fine bioclastic — matrix of coral-stromatoporous rudstone (thin section, nicoli //); c — coral-stromatoporous boundstone with dolo-mitized dark matrix (with euhedral dolomite crystals) (thin section, nicoli //)

Рис. 5. Известняк песчанистый ритмичнослоистый: a — фрагмент кернового материала; b — известняк песчанисто-глинистый с кварцевыми зернами в неяснослоистом глинисто-микрокристаллическом матриксе (шлиф, николи //); c — то же (николи +)

-

Fig. 5. Sandy, rhythmically layered limestone: a — a fragment of core material; b — sandy-clay limestone with quartz grains in an obscurely layered clay-microcrystalline matrix (thin section, nicoli //); c — the same (nicoli +)

Интерпретация: в породе наблюдается переслаивание принципиально различных по происхождению терригенных и карбонатных компонентов. Судя по хорошо окатанной форме зерен кварца в песчанистых известняках,

происходил снос терригенного осадка в морских условиях осадконакопления под воздействием высокой гидродинамической активности. Этим объясняется па- раллельная слоистость, различная мощность прослоев, резкий контакт с подстилающими отложениями.

Мощность слоев данного литотипа до 1.0 м.

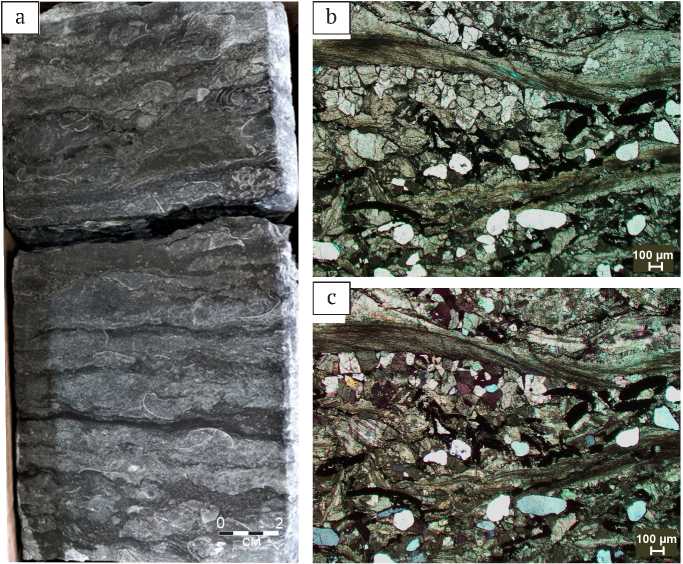

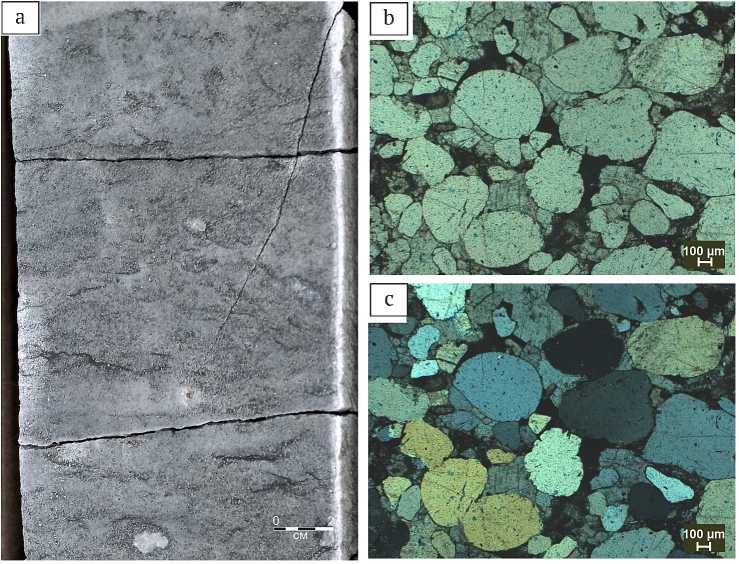

Литотип 5 . Песчаник кварцевый, средне- и мелкозернистый, среднесортированный, с известковым цементом. Порода содержит реликты раковин и многочисленные субгоризонтальные и субвертикальные ходы илоедов недостаточной для диагностики степени сохранности. Текстура пятнисто-слоистая, подчеркнутая неравномерным нефтенасыщением (рис. 6).

Интерпретация: хорошо окатанные зерна кварца в карбонатном цементе, вероятно, связаны с массо-

вым привносом терригенного материала в зону карбонатного шельфа в период осадконакопления.

Мощность слоев данного литотипа от 1.0 до 3.0 м.

Выводы

Приведенная литологическая характеристика отложений колганской свиты по керну скважины, пробуренной в пределах юго-западной части ВОСП, подтверждает сведения о неоднородном — карбонатном и терригенном — составе свиты, а также позволяет уточнить структурно-фациальную позицию этих отложений.

Темпеститовые признаки проявлены во всех выделенных литотипах. Это параллельная или косая слоистость отложений (например, у литотипов 2 и 4), мас- совые скопления (сгружения) отсортированных целых раковин хорошей степени сохранности и измельченных обломков, случайная ориентация, породы, состоящие из пакстоуна и крупно-

Рис. 6. Песчаник кварцевый, пятнисто-слоистый: a — фрагмент кернового материала; b — песчаник кварцевый средне- и мелкозернистый, с кальцитовым цементом (шлиф, николи //); c — то же (николи +)

-

Fig. 6. Quartz, spotted-layered, bio-turbated sandstone: a — a fragment of core material; b — fine-grained quartz sandstone with calcite cement (thin section, nicoli //); c — the same (nicoli +)

кристаллических разностей между раковинами (например, характерных для литотипа 2), резкий контакт с подстилающими отложениями. В темпеститах как индикаторы перерыва штормовых процессов распространены следы биотурбации, которые диагностируются практически во всех выделенных литотипах.

В разрезе выделяется 5 литотипов и отмечается переход от карбонатных брекчий с глинисто-алеври-тистым матриксом к известнякам биогермного генезиса и их обломкам и последующий переход к глини-сто-алевритистым породам, алевролитам и кварцевым известковистым песчаникам, грубо- и среднезернистым, биотурбированным.

Строение колганской свиты юго-западной части ВОСП отличается от строения свиты, охарактеризованной в ранее опубликованных материалах, где описаны терригенные (песчано- и песчано-алевролитовый состав с подчиненными прослоями аргиллитов) породы с редкими прослоями известняков (Горожанина и др., 2010; Никитин и др., 2014). Для изученного разреза характерно преобладание карбонатных пород с постоянно присутствующей во всех литотипах терригенной примесью. Аналогичны по составу типичным песчаникам колганской свиты только породы литотипа 5.

Автор выражает благодарность Е. Н. Горожаниной и рецензентам за ценные замечания и рекомендации, ООО «Газпром-Оренбург» — за предоставленный скважинный материал. Работа выполнена в соответствии с планами научно-исследовательских работ ИГ УФИЦ РАН по теме госзадания FMRS-2022-0010.

Список литературы Литологическая характеристика колганской свиты юго-западной части Восточно-Оренбургского сводового поднятия

- Геологическое строение и нефтегазоносность Оренбургской области. Оренбург: Оренбургское книж. изд-во, 1997. 272 с.

- Горожанина Е. Н., Побережский С. М., Горожанин В. М., Ефимов А. Г. Тектоническая модель седиментации верхнедевонской колганской толщи западной периклинали Оренбургского вала (по данным бурения) // Актуальные вопросы литологии: материалы литологического совещания. Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 2010. С. 82-84. EDN: TQPSIN

- Космынин В. А., Кузьмин Д. А. Литофациальный анализ и оценка перспектив нефтегазоносности отложений колганской толщи юга Оренбургской области // Региональная геология и металлогения. 2013. № 56. С. 31-39. EDN: STDKNL

- Никитин Ю. И., Рихтер О. В., Вилесов А. П., Махмудова Р. Х. Структура и условия формирования колганской толщи на юге Оренбургской области // Нефтегазовая геология. Теория и практика. 2014. Т. 9. № 2. С. 1-13. EDN: SGTKIX

- Оренбургский тектонический узел: геологическое строение и нефтегазоносность / Под ред. Ю. А. Воложа, В. С. Парасыны. М: Научный мир, 2013. С. 150-151.

- Стратиграфическая схема верхнедевонских отложений Волго-Уральского субрегиона. Объяснительная записка. М.: ВНИГНИ, 2016. С. 43.

- Фролов В. Т. Литология: Учеб. пособие. M.: Изд-во МГУ, 1993. Кн. 2. 432 с.

- Dunham R. J. Classification of carbonate rocks according to depositional texture // Classification of carbonate rocks: Simp. Amer. Assoc. Petrol. Geol. Mem. / Ed. W. E. Ham.- 1962. V. l. P. 108-121.

- Flügel E. Microfacies of carbonate rocks: analysis, interpretation and applications, Springer-Verlag: Berlin, Heidelberg, New York, 2010. - 984 pp.

- Ovnatanova N. S., Kononova L. I. Frasnian Conodonts from the Eastern Russian Platform // Paleontological Journal, 2008, Vol. 42, No. 10, pp. 997-1166. EDN: LLJCLZ