Литологические и геохимические особенности верхнеэмских (нижний девон) карбонатно-глинистых отложений на р. Илыч (Северный Урал)

Автор: Пономаренко Е.С., Никулова Н.Ю.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 8 (308), 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается один из нетипичных верхнеэмских отложений, вскрытых на р. Илыч возле устья р. Шежымью, условия формирования которых остаются неясными. Породы изучались петрографическими (оптическая микроскопия) и геохимическими (силикатный и рентгенодифракционный) методами. В составе аргиллитов установлены каолинит, железистый хлорит и мусковит. Интерпретация данных химических анализов показала, что глинистый материал аргиллитов соответствует континентальным глинам тропического климата с высокой степенью химического разложения исходных пород (коры выветривания) и образован, вероятно, до позднеэмского времени. Во время позднеэмской трансгрессии этот глинистый материал размывался, переносился и накапливался в прибрежно-морских мелководных условиях пассивной континентальной окраины. Фрагменты верхнеэмских разрезов, содержащих аналогичные каолинитсодержащие аргиллиты, образуют вдоль западного склона Урала полосу от среднего течения р. Илыч до р. Щугер. Сделано предположение о расположении источника сноса на юге Верхнепечорской впадины, где верхнеэмские породы со стратиграфическим несогласием залегают в верхнесилурийских толщах.

Северный урал, верхний эмс, каолинит, химический состав, геохимические коэффициенты, условия образования, продукты разрушения кор выветривания

Короткий адрес: https://sciup.org/149129439

IDR: 149129439 | УДК: 552.525, | DOI: 10.19110/geov.2020.8.2

Текст научной статьи Литологические и геохимические особенности верхнеэмских (нижний девон) карбонатно-глинистых отложений на р. Илыч (Северный Урал)

Литологическое и геохимическое изучение осадочных пород дает нам знания об их строении и составе, что позволяет провести реконструкцию обстановок осадконакопления, постседиментационных изменений, палеогеографических и палеотектонических условий формирования. Поэтому важно изучение пород не только по разрезу (стратиграфическая последовательность слоев), но и по латерали. В последнем случае даже небольшие обнажения могут дать важную информацию для понимания геологического строения того или иного участка поверхности Земли. Таким примером являются сильно смятые аргиллиты с прослоями известняков, вскрытые на стрелке между р. Илыч и ее притоком — р. Шежымью (рис. 1). Впервые они были описаны А. А. Кейзерлингом в 1843 г., а позднее изучались многими исследователями, но до сих пор нет полной ясности ни о стратиграфическом и тектоническом положении, ни о палеогеографической ситуации. В. А. Варсанофьева [2] и А. И. Першина с соавторами [4] эти породы относили к самым верхам эйфельско-го и живетскому ярусам среднего девона. А. П. Попов и А. Ф. Барков (1955 г.)1 сопоставляли их с нижней частью франского яруса, а Г. Ф. Проскурин с соавторами

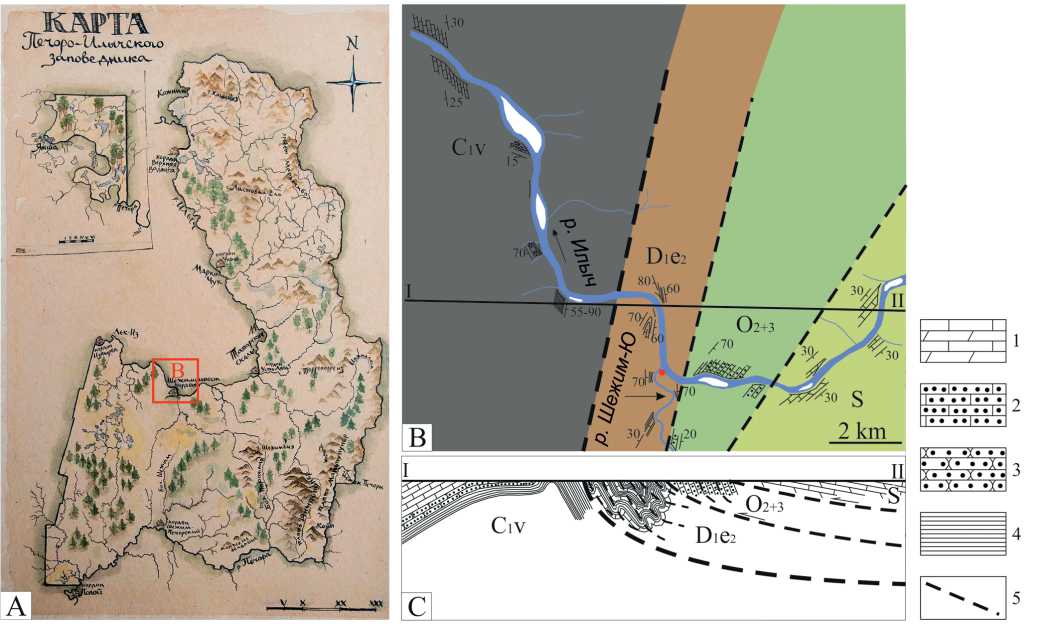

Рис. 1. Расположение и строение разреза на р. Илыч в районе устья р. Шежымью. А. Схематическая карта района исследований (с изменениями из . Красный квадрат с буквой В показывает расположение фрагмента геологической карты. В. Схематическая геологическая карта участка р. Илыч в районе устья р. Шежымью (сочленение западной и центральной подзон Верхнепечорского поперечного опускания). Красная точка — местоположение изученного обнажения. Условные обозначения: 1 — известняки и доломиты; 2 — песчанистые известняки; 3 — кварцевые песчаники; 4 — глинистые сланцы; 5 — тектонические нарушения. Западная подзона: C1v — нижний карбон, визейский ярус, глинистые сланцы с сидеритовыми конкрециями и кварцевые песчаники в нижней части и биокластовые известняки — в верхней. Центральная подзона : D1e2 — нижний девон, верхнеэмский подъярус, рассланцованные ариллиты с прослоями и линзами известняков; О2+3 — средний и верхний ордовик, шежимская и большекосьюнская свиты, песчанистые известняки, слои с железистыми ооидами; S — силур, лагунные сгустковые фенестровые известняки, известняковые песчаники и гравелиты, вторичные доломиты. Карта составлена на основании публикаций [2, 11, 12], полевых дневников А. И. Першиной (1962 г.), А. И. Антошкиной (1974 г.), А. Н. Шадрина (2015 г.) и наблюдений авторов. С. Геологический разрез по линии I—II (рис. 1, В)

Fig. 1. Location and structure of the studied section. A. Schematic map of the studied area (with changes after . The red square with letter shows the location of the image B. B. Schematic geological map of the Ilych River near the Shezhim-Yu River mouth (junction of the western and central subzones of the Verkhnepechorskaya transverse subsidence). The red dot in the location of the studied outcrop. Legend: 1 — limestones and dolostones; 2 — sandy limestones; 3 — quartz sandstones; 4 — argillites; 5 — tectonic faults. Western subzone: C1v — Lower Carboniferous, Visean, shales with siderite nodules and quartz sandstones in the lower part and bioclastic limestones in the upper part. Central subzone: D3e2 — Lower Devonian, Upper Emsian, argillites with limestone interlayers and lenses; O2+3 — Middle and Upper Ordovician, Shezhimskaya and Bolshekosyunskaya formations, sandy limestones, at the bottom layers with ferruginous ooids; S — Silurian, lagoonal clotted fenestral limestones and limestone sandstones and gravelstones, secondary dolostones. The map was composed on the basis of publications [2, 11, 12], field diaries of A. I. Pershina (1962f), A. I. Antoshkina (1974f), A. N. Shadrin (2015f) and authors observations. C. Geological section along the line I—II (picture 1, B)

(1965 г.)2 выделяли эти породы в качестве лопьинской свиты среднего девона. В. С. Цыганко [10] указывал на наличие в приустьевой части р. Шежымью верхнеэм-ского подъяруса и эйфельского яруса среднего девона.

Нет достаточной ясности и в том, к какой тектонической структуре относить эти сильно смятые и рассланцованные породы. Так, В. Н. Пучков [5] северную границу Малопечорского аллохтона, сложенного Лемвинским батиальным комплексом, проводил по р. Илыч в районе устья р. Шежымью, тогда как В. В. Юдин [12] — в междуречье рр. Илыч и Печора.

В последнем случае смятые в мелкие складки нижнесреднедевонские глинистые породы попадали в область развития мелководной шельфовой Елецкой структурно-фациальной зоны (СФЗ). Авторы третьего поколения Государственной геологической карты Российской Федерации [3] относят лопьинскую свиту, развитие которой Г. Ф. Проскурин с соавторами (1965 г.) также показывали в устье р. Шежымью, к Малопечорскому аллохтону. И наконец, В. С. Цыганко [10] на основании присутствия углисто-глинистых сланцев и прослоев темно-серых битуминозных известняков относил данный разрез к доманикоидному типу — инфрадомани-ку. Таким образом, на настоящем этапе исследований можно привести три взгляда на условия формирования этих отложений: как мелководных глинистых осадков (а), если рассматривать их в составе Елецкой СФЗ [по 11

12]; как осадков в пределах депрессий на мелководном шельфе (б), по мнению В. С. Цыганко [10], и как осадков континентального склона (в), если относить их к Малопечорскому аллохтону [3, 5].

Целью исследований является установление строения, состава и условий образования девонской карбонатно-глинистой толщи, вскрытой в районе устья р. Шежымью на основании литологических и геохимических данных.

Материал и методы

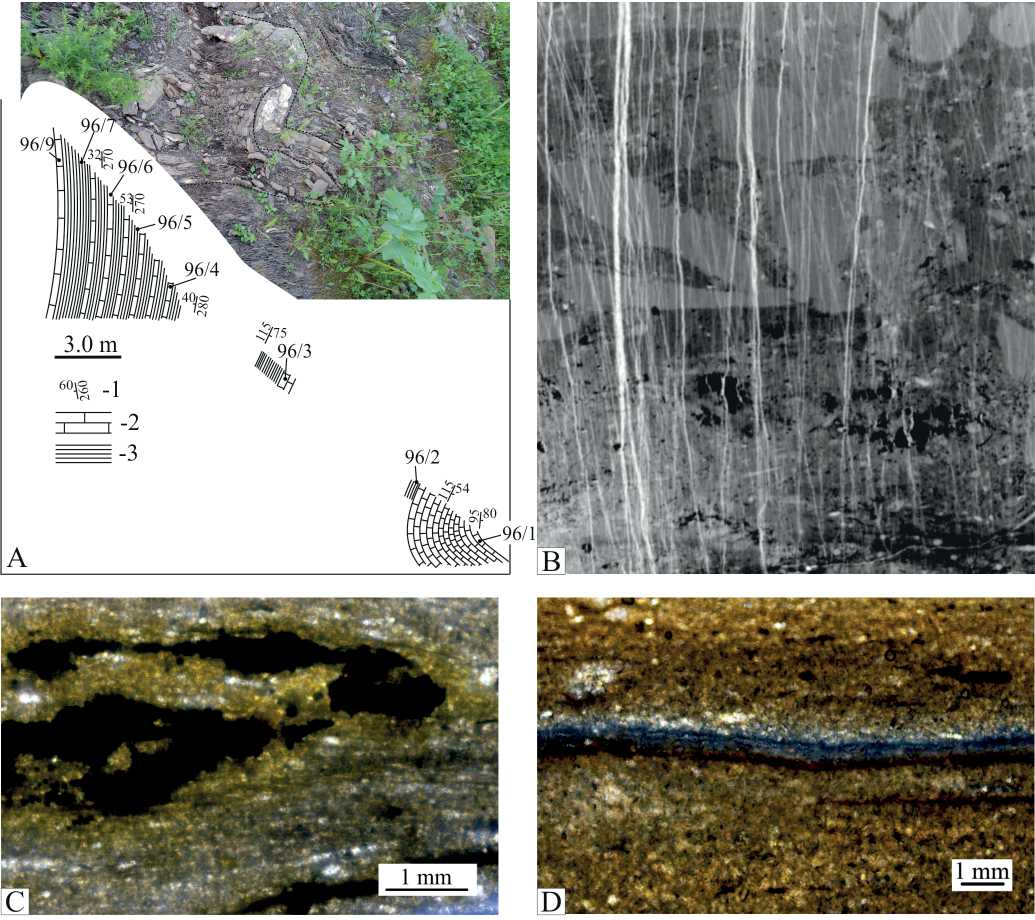

Девонские отложения на стрелке рр. Илыч и Шежымью — обнажение 98 (по В. А. Варсанофьевой, 1940) — были опробованы нами во время полевых исследований 2015 г. Обнажение расположено на левом берегу р. Илыч выше устья р. Шежымью (рис. 1), где оно представлено полузаросшими выходами горных пород на бечевнике. Характер выходов коренных пород очень фрагментарный, что не позволяет составить в достаточной степени полный разрез (рис. 2). Наиболее вскрытая часть разреза находится в ® 50 м выше устья р. Шежымью и изображена на рис. 2, А. Здесь слои образуют небольшую антиклинальную складку, шарнир которой закрыт осыпью и дерном и осложнен мелкими тектоническими нарушениями. Восточное крыло складки сложено темно-серыми плитчатыми известняками с подчиненным количеством черных аргиллитов. Толщина плиток известняков уменьшается вверх по разрезу (от 0.5 до 0.1 м). Слои падают по азимуту 115—95°. Видимая мощность отложений с учетом необнаженных участков — 11 м. Западное крыло антиклинали в основном сложено серыми и зеленовато-серыми аргиллитами (15—55 см) с тонкими прослоями (1—7 см) темно-серых известняков. Слои падают преимущественно на запад (по азимутам 270—280°). Видимая мощность — 5.4 м. Далее, до устья р. Шежымью, вскрываются участки сильно смятых серых аргиллитов с тонкими (до 1—2 см) прослоями и линзами известняков. Отобрано 9 образцов, характеризующих все разновидности горных пород, для которых проведено петрографическое изучение прозрачных шлифов. Фазовый состав аргиллитов установлен при помощи рентгенодифрактометрического анализа неориентированных образцов (дифрактометр Shimadzu XRD-6000, излучение- CuKa, 30 kV/30 mA, оператор к. г.-м. н. Ю. С. Симакова) в ЦКП «Геонаука» Института геологии имени академика Н. П. Юшкина ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Содержания породообразующих оксидов определены весовым химическим методом в лаборатории химии минерального сырья этого же института. Интерпретация результатов химических анализов проведена с помощью известных методик, позволяющих установить генетическую принадлежность пород, источники терригенного материала и условия накопления отложений [6—8, 14—22].

Результаты исследований

Известняки представлены биокластово-пелито-морфными и пелитоморфными биотурбированными, участками тонкослоистыми, разностями. Немногочисленный органогенный материал (от 5 до 30 %) охарактеризован раковинами стилиолин, отдельными створками остракод и брахиопод, единичными фраг- 12

ментами гастропод, наутилоидей, члеников кринои-дей, одиночных кораллов. Состав органогенного материала и структурно-текстурные особенности пород указывают на осадконакопление в нормально-морских условиях, преимущественно ниже базиса действия волн.

Аргиллиты характеризуются листоватой отдельностью, пелитовой структурой, несовершенно-сланцевой, участками микрослоистой и пятнистой (биотурбиро-ванной) текстурой (рис. 2, В). Микрослоистая текстура, где не была стерта биотурбацией, подчеркивается чередованием глинисто-железистых и алевропелитовых слойков (рис. 2, D). Аргиллиты, сложенные глинистыми минералами (каолинитом, железистым хлоритом и мусковитом) с примесью микрозернистого кварца и полевого шпата, содержат неравномерно распределенный органогенный материал (раковины стилиолин, створки брахиопод), составляющий не более 1 % породы (рис 2, D). Для аргиллитов характерно наличие углефициро-ванного органического вещества, образующего линзочки и/или пятна неправильной формы (рис 2, С), ориентированные согласно слоистости породы. Рассеянные фрамбоидальные зерна пирита образуют скопления и цепочки согласно напластованию или полностью выполняют микротрещины (рис 2, С, D).

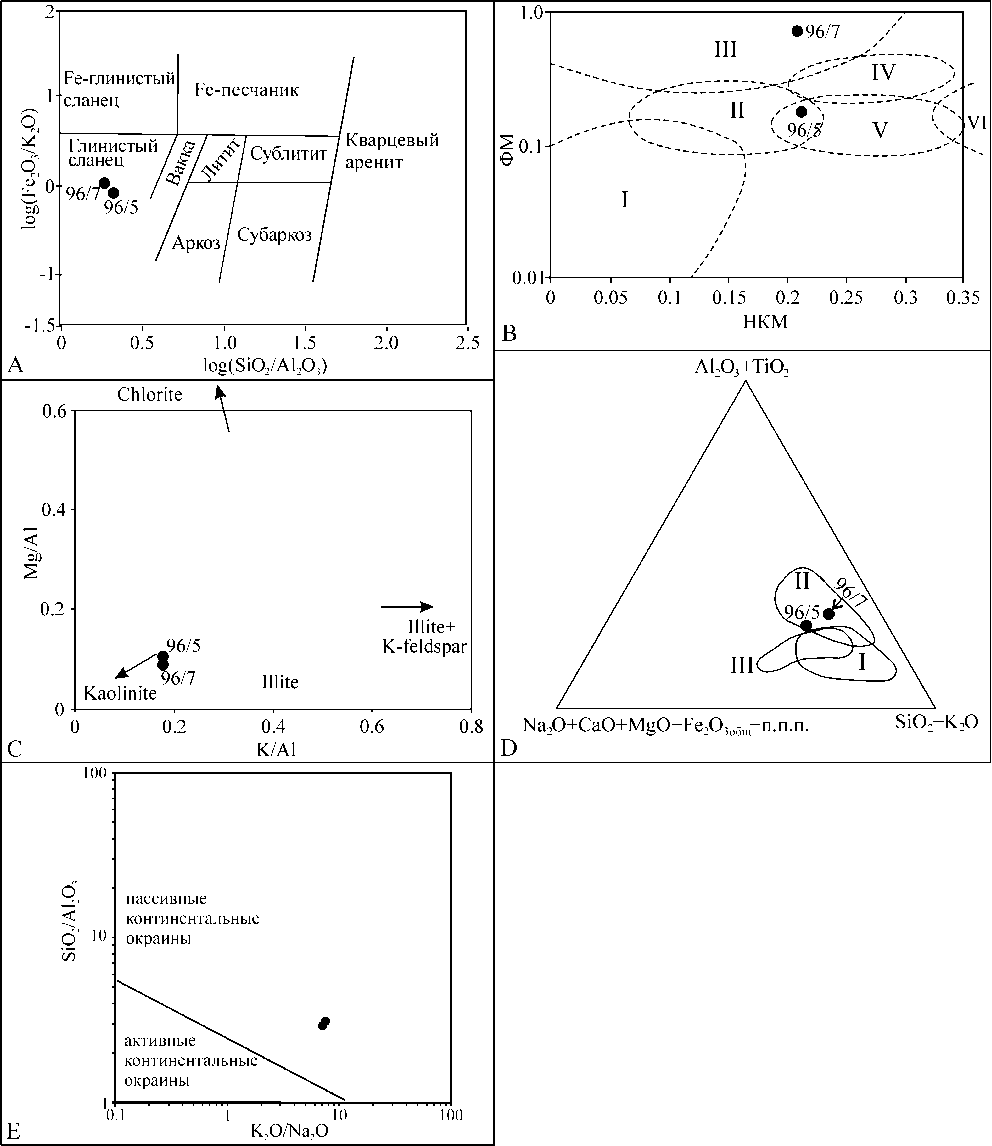

Геохимическая характеристика аргиллитов. Содержания главных породообразующих оксидов, литохимические модули, химические индексы и индикаторные соотношения, применяемые при реконструкции условий образования отложений и использованные при построении соответствующих диаграмм, приведены в таблице. На классификационной диаграмме log(Fe 2 O зобщ /K 2 O) — log(SiO 2 /Al 2 O 3 ) [18] фигуративные точки аргиллитов попадают в поле глинистых сланцев (рис. 3, А). По показателю нормированной щелочности НКМ, эквиваленту коэффициента Миддлтона [20], не превышающему пороговое значение 0.3, фигуративные точки аргиллитов расположены в области пород, в составе которых, по мнению Я. Э. Юдовича и М. П. Кетрис [ 14], отсутствует вулканогенная примесь (рис. 3, В). На диаграмме НКМ—ФМ [14], используемой для разделения пород по составу глинистой фракции, фигуративная точка аргиллитов обр. 96/5 попала на пересечение полей II и V, что соответствует осадкам преимущественно монтмориллонитового и хлорит-монтмо-риллонит-гидрослюдистого состава (рис. 3, В), а обр. 96/5 — в поле пород, в составе глинистой фракции которых преобладает хлорит с подчиненной примесью железистых гидрослюд. На диаграмме K/Al-Mg/Al [22] точки расположены в области значений, свойственных породам, в составе которых резко преобладает каолинит (рис. 3, С). Рентгенодифрактометрический анализ показал присутствие в породе каолинита, железистого хлорита и мусковита. Противоречивые данные, полученные при сравнении диаграмм НКМ—ФМ и K/Al-Mg/Al позволяют считать последнюю наиболее точно интерпретирующей состав глинистого вещества, так как коэффициенты, на основании которых она построена, не учитывают магний, входящий в состав доломита.

На треугольной диаграмме с вершинами (Al2O3 + TiO2) - (Na2O + CaO* + MgO + MnO + FeO + Fe2O3 + п.п.п.) — (SiO 2 + K 2 O) [7] фигуративные точки составов аргиллитов располагаются в поле, соответствующем

Рис. 2. А. Выходы верхнеэмских известняково-глинистых рассланцованных и смятых отложений на стрелке рр. Илыч и Шежымью с точками отбора образцов (внизу). Условные обозначения: 1 — элементы залегания; 2 — известняки; 3 — глинистые сланцы. Вверху — полевое фото полузаросших выходов глинистых сланцев на промежутке между точками 96/3 и 96/4. Пунктирными линиями подчеркнуты прослои известняков. Ширина фотографии около 3.0 м. В. Пятнистая (из-за биотурбации) текстура глинистого сланца. Шлиф П-Ил 96/7. С . Скопление углефицированного органического вещества, окруженное тонкодисперсным пиритом. Отраженный свет. Шлиф П-Ил 96/7. D. Микроструктура глинистого сланца. Выклинивающиеся глинисто-железистые слойки на фоне алевропелитовой основной массы. В центре — трещина, залеченная кальцитом и тонкодисперсным пиритом. В левой части — перекристаллизованный органогенный материал. Проходящий свет. Шлиф П-Ил 96/7

Fig. 2. A. Outcrop of the Upper Emsian limestone-argillaceous shear and crumpled deposits on the Ilych River with sampling points (below). Legend: 1 — bedding elements; 2 — limestones; 3 — argillites. On the top — a field photo of the semi-overgrown argillites, crops out between points 96/3 and 96/4. Dotted lines underlie limestone interlayers. Photo weight is about 3.0 m. B. The patchy (due to bioturbation) structure of the argillites. Thin section P-Il 96/7. C. The coalified organic matter cluster surrounged by fine pyrite. Reflected light. Thin-section P-Il 96/7. D. Microtexture of the argillite. Pinch-out of the clayey-ferruginous laminae against the silty-pelitic groundmass background. In the centre — the crack that healed with calcite and finely dispersed pyrite. On the left — recrystallized organic material. Transmitted light. Thin section P-Il 96/7

континентальным глинам тропического климата. При этом точка образца 96/5 находится практически на пересечении границ всех трех выделенных полей (рис. 3, D). Присутствие органических остатков карбонатного состава среди глинистого матрикса учитывалось при расчете химических индексов изменения состава через показатель СаО*, отражающий количество оксида кальция без учета карбонатов. Значения CIA — индекса химического выветривания — показателя климата в области размыва [21], составили 75 и 76, что соответствует средней степени переработки материала на палеоводосборах в условиях теплого климата. Индексы выветривания CIW [17] — 88 и 89 — соответствуют высокой степени химического разложения исходных пород. Индексы изменения состава ICV [16] — 0.69 и 0.73 — характеризуют изученные аргиллиты как достаточно однородные, содержащие большое количество глинистых минералов. Значения соотношения Fe/Mn — фациального индикатора для осадочных отложений [6] — соответствуют отложениям, сформированным в мелководно-морских (обр. 96/5) и прибрежно-морских условиях с доминированием терригенного материала (обр. 96/7). Титановый (Fe+Mn)/Ti [8] 5.6—5.7 и алюминиевый Al/(Al + Fe + Mn) модули [15] в интервале 0.75—0.77 характеризуют породы как не содержащие примесь эксгалятивного материала. Значения калиевого модуля K2O/Al2O3 [16] 0.18 соответствуют породам, сформированным преимущественно за счет рециклированного материала. На диаграмме K2O/Na2O—SiO2/ Al2O3 [19] фигуративные точки аргиллитов расположены в поле осадков, сформированных в условиях континентальной окраины (рис. 3, E).

Рис. 3. Геохимические диаграммы. A. Положение фигуративных точек аргиллитов на диаграмме 1og(Fe2O3общ/K2O)—1og(SiO2/ A12O3) по [18]. B. Положение фигуративных точек аргиллитов на диаграмме НКМ—ФМ по [14]. Выделенные поля: I — преобладает каолинит, II — преобладает монтмориллонит, меньше каолинита, может присутствовать гидрослюда, III — преобладает хлорит с подчиненной примесью железистых гидрослюд, IV — хлорит + гидрослюда, V — хлорит + монтмориллонит + гидрослюда, VI — гидрослюда с примесью полевых шпатов. НКМ = (Na2O + K2O)/A12O3, ФМ = (F2O3 + FeO + MnO + MgO)/SiO2. C. Положение фигуративных точек аргиллитов на диаграмме K/A1—Mg/A1 по [22]. D. Положение фигуративных точек глин на диаграмме А. Б. Ронова и 3. В. Хлебниковой [7]. Выделенные поля: I — морских глин и глин засоленных лагун и озер аридной зоны; II — континентальных глин тропического климата; III — континентальных глин холодного и умеренного климата. E. Положение точек составов аргиллитов на диаграмме SiO2/A12O3—K2O/Na2O по [19]

Fig. 3. Geochemica1 diagrams. A. Position of figurative points of argi11ites on the 1og(Fe2O3общ/K2O)—1og(SiO2/A12O3) diagram [after 18]. B. Position of figurative point of argi11ites on the NKM-FM diagram [after 14]. High1ighted fie1ds: I — kao1inite predominance, II — montmori11omites predominate, 1ess kao1inite, hydromica may be present; III — ch1orites predominate, with a subordinate of ferruginous hydromica, IV — ch1orite+hydromica; V — ch1orite+montmori11onite+hydromica; VI — hydromica with a fe1dspar admixture. NKM = =(Na2O+K2O)/A12O3, FM=(F2O3+FeO+MnO+MgO)/SiO2. C. Position of figurative points of argi11ites on the K/A1—Mg/A1 diagram [after 22]. D. The position of figurative points of the c1ays on the Ronov and Kh1ebnikova diagram [7]. High1ighted fie1ds: I — sea c1ays and sa1ine 1agoon c1ays of arid c1imate; II — continenta1 c1ays of tropic c1imate; III — continenta1 c1ays of co1d and temperate c1imates. E. Position of points of argi11ites composition on the SiO2/A12O3—K2O/Na2O diagram [after 19]

Химический состав верхнеэмских аргиллитов в районе устья р. Шежымью (приток р. Илыч)

Chemical composition of the Upper Emsian argillites in the Shezhim-Yu River mouth area (tributary of the Ilych River)

|

№ обр. \Sample No Оксиды Oxides |

Обр. 96/5 Sample 96/5 |

Обр. 96/7 Sample 96/7 |

|

SiO2, % |

41.14 |

45.98 |

|

TiO2, % |

0.79 |

1.19 |

|

Al2O3, % |

19.35 |

24.69 |

|

Fe2O3, % |

3.32 |

4.86 |

|

FeO, % |

2.46 |

3.76 |

|

MnO, % |

0.067 |

0.018 |

|

MgO, % |

1.47 |

2.11 |

|

CaO, % |

11.05 |

1.05 |

|

Na2O, % |

0.57 |

0.74 |

|

K2O, % |

3.53 |

4.44 |

|

P 2 O 5 , % |

0.13 |

0.11 |

|

п.п.п., % loi |

15.43 |

11.62 |

|

Сумма , % Total % |

99.31 |

100.57 |

|

log(SiO2/Al2O3) |

0.33 |

0.27 |

|

log(Fe 2 O 3 /K 2 O) |

-0.03 |

0.04 |

|

ÍÊÌ |

0.21 |

0.21 |

|

ÔÌ |

0.18 |

0.32 |

|

K/Al |

0.18 |

0.18 |

|

Mg/Al |

0.08 |

0.09 |

|

CIA |

74.75 |

75.65 |

|

CIW |

87.74 |

88.75 |

|

ICW |

0.69 |

0.73 |

|

Fe/Mn |

58.20 |

325.80 |

|

(Fe+Mn)/Ti |

5.66 |

5.57 |

|

Al/(Al+Fe+Mn) |

0.77 |

0.75 |

|

K 2 O/Al 2 O 3 |

0.18 |

0.18 |

Интерпретация и обсуждение

Приведенные литологические и геохимические данные свидетельствуют, что глинистые и карбонатные осадки накапливались в пределах открытого мелкого морского бассейна. Среди глинистого материала содержится значительное количество каолинита. Отложения сформированы преимущественно из рециклированного материала, поступавшего в морской бассейн из областей развития континентальных глин тропического климата с высокой степенью разложения исходных пород, то есть кор выветривания.

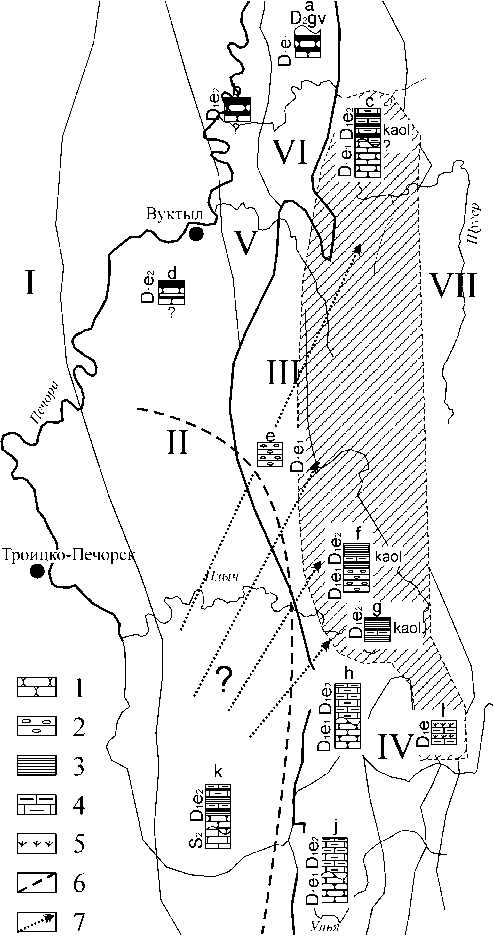

Палеогеография . Каолинитовый состав изученных аргиллитов не является типичным для верхнеэмских пород, представленных в основном глинисто-карбонатными разностями. Однако одновозрастные с ними аргиллиты гидрослюдисто-каолинитового состава отмечались В. С. Цыганко [10] на р. Лопъю (правый приток р. Илыч) и на р. Щугер в 4.0 км ниже устья р. М. Паток, что позволяет обрисовать область их развития (рис. 4). На малой Печоре известны также верхнеэмские [10] высокоглиноземистые «искристые» сланцы пирофиллит-хлоритоидного состава [1, 9], по мнению Я. Э. Юдовича [13], связанные с размывавшимися корами выветривания.

Геохимические и литологические данные свидетельствуют, что каолинит не является местным, а представ ляет собой рециклированный материал, поступивший в морской бассейн при размыве гумидной коры выветривания. Верхнеэмские отложения на севере Урала представлены в основном глинисто-карбонатными отложениями с обильной морской фауной [10], характеризующими начало крупной трансгрессии. По всей видимости, наступавшее море размывало кору выветривания, глинистый материал которой сносился в морской бассейн.

Источник сноса. Установление конкретного источника обломочного материала на настоящий момент исследования не представляется возможным. Это связано с относительно слабо разработанной для Северного Урала стратиграфией нижнедевонских терригенных толщ. В большой обобщающей монографии по девонской системе севера Урала и Пай-Хоя В. С. Цыганко [10] отмечал, что полные разрезы эмского яруса имеют ограниченное распространение (полные разрезы известны только в восточной части Елецкой СФЗ и Лемвинской СФЗ). В связи с этим нет возможности оценить, где и какая часть нижнеэмского подъяруса может отсутствовать.

Тем не менее, авторы берут на себя смелость предположить, что снос мог происходить с юго-запада на северо-восток. Это косвенно подтверждается тем, что в верховьях рр. Изпыредью и Лопъю (правые притоки р. Илыч) Э. С. Щербаковым [11] были описаны грубообломочные породы, отнесенные В. С. Цыганко [10] (рис. 4) к нижнеэмским, указывающим на близость береговой линии в раннеэмское время. Южнее, в бассейне рр. малая Печора и Унья, нижнеэмские терригенные породы достоверно не установлены. В. С. Цыганко [10] условно относит к ним терригенные отложения верхней части выделенной им парминской свиты, чей поздне-пражско-раннеэмский возраст предполагается лишь по батрологическому положению. На юге Верхнепечорской впадины (Патраковская и Рассохинская площади) в раннедевонское время существовала, по всей видимости, суша, так как здесь верхнеэмские отложения со стратиграфическим несогласием залегают на верхнесилурийских карбонатных породах [10].

Нижнедевонские терригенные отложения бассейна верхней Печоры характеризуются повышенной хромоносностью, которую Я. Э. Юдович [13] связывает с размывом базитов. В этих отложениях на р. Унье Э. С. Щербаков [11] отмечал крупные (до 0.5 см) обломки хромшпинелидов, чьи размеры и количество уменьшается к северу, к бассейну р. малая Печора, что указывает об их сносе с юга (или юго-запада?) и косвенно также подтверждает вероятное наличие суши на юге Верхнепечорской впадины.

Тем не менее вопрос установления точного положения допозднеэмской коры выветривания, ставшей источником каолинита, должно стать предметом специальных исследований.

Заключение

Таким образом, в ходе проведенных исследований установлены следующие факты:

-

1. Верхнеэмские породы на р. Илыч в районе устья р. Шежымью представлены аргиллитами с прослоями и линзами биокластово-пелитоморфных известняков.

-

2. Аргиллиты сложены глинистыми минералами, среди которых рентгено-дифрактометрическим ана- 15

-

3. Геохимические данные показывают, что материал аргиллитов соответствует континентальным глинам тропического климата с высокой степенью химического разложения исходных пород. Глины осаждались за счет рециклированного материала в прибрежно-морских и мелководно-морских условиях пассивной континентальной окраины.

-

4. Преимущественно каолинитовые аргиллиты в районе устья Шежымью являются одновозрастными с гидрослюдисто-каолинитовыми породами, установленными севернее в бассейнах рр. Илыч и Щугер, а также с пирофиллит-хлоритоидными «искристыми» сланцами на р. малая Печора и имеют, вероятно, сходный генезис.

-

5. Предполагается, что снос терригенного материала происходил с района южной части Верхнепечорской впадины, но эта проблема должна стать предметом специальных исследований.

Рис. 4. Карта-схема распространения верхнеэмских гидрос-людисто-каолинитовых аргиллитов (закрашенная область), глинисто-карбонатных отложений и подстилающих их пород (по [10]). Условные обозначения: 1 — песчаники, алевролиты, аргиллиты; 2 — грубообломочные терригенные породы (конгломераты и гравелиты); 3 — аргиллиты; 4 — глинистые известняки; 5 — пирофиллит-хлоритоидые сланцы; 6 — предполагаемая береговая линия в раннем эмсе; 7 — предполагаемое направление сноса. Тектонические структуры: I — Омра-Лузская седловина; II — Верхнепечорская впадина; III — Верхнепечорское поперечное опускание; IV — Малопечорский аллохтон; V — Среднепечорское поднятие; VI — Большесынинская впадина; VII — Осевая структурная зона Урала. Разрезы: a — рр. Большой Паток и Большая Сыня; b — Западно-Соплесская площадь; с — р. Щугер, район р. Малый Паток; d — автохтонный интервал разреза Вуктыльской структуры, Западно-Вуктыльская и Югыд-Вуктыльская площади; е — верхнее течение р. Изпыредью; f — среднее течение р. Лопъю; g — р. Илыч, устье р. Шежымью; h — р. малая Печора, район устья р. Большой Шежым; i — р. малая Печора, район р. Большая Порожная; k — южная часть Верхнепечорской впадины, Патраковская и Рассохинская площади; j — р. Унья, район Больших Порогов

Fig. 4. Schematic map of the Upper Emsian hydromica-kaolinite argillites (shaded area) and clayey-carbonate deposits distribution, as well as their underlying rocks [after 10]. Legend: 1 — sandstones, siltstones, mudstones; 2 — coarse-clastic terrigenous rocks (conglomerates and gravelstones); 3 — argillites; 4 — clayey limestones; 5 — pyrophyllite-chloritoid shales; 6 — the estimated coastal line in the early Emsian; 7 — probable source input. Tectonic units: I — Omra-Luza Saddle; II — Verkhnyaya Pechora Depression; III — Verkhnyaya Pechora transversr subsidence; IV — Malaya Pechora Allochtone; V — Srednyaya Pechora Uplift; VI — Bol'shaya Synya depression; VII — Axial structural zone of the Urals. Sections: a — Bolshoy Patok and Bolshaya Syn’ya rivers; b — Zapadno-Soplesskaya area; c — Scshuger River near Malyj Paatok River; d — autichthonous interval of the Vyktylskaya structure; e — upper course of the Ispered-Yu River; F — middle course of the Lopyu River; g — Ilych River near Shezhim-Yu River mouth; h — Malaya Pechora River near Bol’shoy Shezhim River mouth; i — Malaya Pechora River near Bolshaya Porozhnaya River mouth; k — Berkhnepechorskaya depression, Patrakovskaya and Rassokhinskaya areas; j — Unya River, Bolshiye Porogi area лизом определены каолинит, железистый хлорит и мусковит.

Работа проводилась в рамках Госпрограммы № АААА-А17-117121270034-3 и при частичной финансовой поддержке Программы фундаментальных исследований УрО РАН, проект №18-5-5-31.

Список литературы Литологические и геохимические особенности верхнеэмских (нижний девон) карбонатно-глинистых отложений на р. Илыч (Северный Урал)

- Бушуева Е. Б., Цыганко В. С., Юдович Я. Э. Пирофиллит и хлоритоид в девонских сланцах Печорского Урала // Региональная минералогия и генезис минералов. Сыктывкар, 1975. С. 59-65 (Тр. Ин-та геологии Коми фил. АН СССР. Вып. 21).

- Варсанофьева В. А. Геологическое строение территории Печоро-Илычского государственного заповедника // Тр. Печоро-Илычского гос. заповедника. Вып. 1. М., 1940. С. 5-214.

- Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1: 1 000 000 (третье поколение). Серия Уральская. Лист Р-40 - Североуральск. Объяснительная записка. СПб.: Картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 2005. 332 с.

- Першина А. И., Цыганко В. С., Щербаков Э. С., Боринцева Н. А. Биостратиграфия силурийских и девонских отложений Печорского Урала. Л.: Наука, 1971. 129 с.

- Пучков В. Н. Батиальные комплексы пассивных окраин геосинклинальных областей. М.: Наука, 1979. 258 с.