Литология карстовых отложений разреза верхнего визе Залесской площади (северо-западная часть Оренбургской области, Россия)

Автор: Бояршинова М. Г., Калина Р. И.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 7 (331), 2022 года.

Бесплатный доступ

Слабоизученные отложения верхневизейского подъяруса Оренбургской области (юго-восточная часть Волго-Уральской нефтегазоносной провинции) являются одним из перспективных объектов геолого-разведочных работ. В одной из скважин Залесской площади, расположенной в зоне сочленения Южно-Татарского свода и Бузулукской впадины, в нижней части нерасчленённых алексинско-михайловско-веневских отложений верхневизейского подъяруса описана мощная толща доломитовых брекчий. На основе анализа комплекса данных литологических и минералогических исследований выделены литотипы пород, дано их детальное литологическое описание, проанализированы коллекторские свойства. Установлено, что встреченный в разрезе верхневизейского подъяруса Залесской площади комплекс отложений является результатом различных этапов карстования и последующего преобразования пород. Коллекторские свойства пород обусловлены проявлением постседиментационных преобразований. Карстовые процессы и их проявления требуют дальнейшего изучения на региональном уровне и учета при планировании геолого-разведочных работ на продуктивные пласты верхневизейского подъяруса.

Залесская площадь, верхневизейский подъярус, доломитовая брекчия, карстовый процесс

Короткий адрес: https://sciup.org/149141022

IDR: 149141022 | УДК: 550.8.052 | DOI: 10.19110/geov.2022.7.1

Текст научной статьи Литология карстовых отложений разреза верхнего визе Залесской площади (северо-западная часть Оренбургской области, Россия)

Верхневизейский подъярус Оренбургской области, как и на всей территории Волго-Уральской нефтегазоносной провинции в целом, характеризуется низкой степенью изученности. Слабо и/или неравномерно освещены вопросы литологии, палеогеографии, стратиграфии (алексинский, михайловский и веневский гори- зонты разделены в единичных скважинах), генезис пород-коллекторов, закономерности их распространения по латерали и вертикали, особенности формирования пустотного пространства пород и др. [2, 8, 9].

В последнее время при бурении новых скважин в пределах Оренбургской области проводят отбор керна из разреза нерасчленённых алексинско-михайлов-

ско-веневских отложений как одного из перспективных объектов геолого-разведочных работ. В данном интервале разреза выделяют восемь продуктивных пластов — 1, О2, О3, О4, О4а, О5, О5а, О6 [2]. Установленные залежи нефти обычно небольшие по своим размерам. Коллекторы представлены карбонатными отложениями с высокой степенью изменчивости фильтрационно-емкостных характеристик [4, 9].

В 2020 г. в ходе проведения литологических исследований кернового материала одной из скважин Залесской площади, отобранного из нижней части не-расчленённых алексинско-михайловско-веневских отложений верхневизейского подъяруса, была описана мощная толща доломитовых брекчий и брекчирован-ных доломитов. Результаты изучения особенностей литологического строения, генезиса и коллекторского потенциала упомянутых отложений рассматриваются в данной работе.

Материал и методы исследований

В административном плане территория исследований расположена в северной части Оренбургской области, в тектоническом отношении — на юго-востоке Волго-Уральской антеклизы, в зоне сочленения ЮжноТатарского свода и Бузулукской впадины. Мощность алексинско-михайловско-веневских отложений Залесской площади изменяется в пределах от 200 до 300 м, глубина залегания — от 1500 до 1600 м. Толщина изучаемого разреза составляет около 70 м (с перерывом между интервалами отбора керна).

Исследования проводились на основе литологического описания кернового материала. Керн характеризуется хорошим качеством, практически стопроцентным выносом (96.8–99.6 %), диаметром 100 мм. Общий объем изученного керна — 53.15 м.

Для уточнения минерального состава и структурных особенностей пород использовались имеющиеся данные петрографического описания шлифов (17 стандартных и 2 больших) и изучения пород методами растровой электронной микроскопии (3 обр.). С целью оценки фильтрационно-емкостных свойств пород были проанализированы результаты петрофизических исследований (коэффициент пористости и газопроницаемости по 74 стандартным образцам и 10 полноразмерным).

При интерпретации полученных данных использовались представления российских и зарубежных авторов, освещающих вопросы карстования пород (Г. А. Максимович, В. П. Быков, Р. Лукс и др.) [3, 5, 11, 13, 14].

Результаты исследований

Разрез сложен вторичными доломитами, неравномерно известковистыми, неравномерно глинистыми, разнокристаллическими, с тенями первичных структур (биокластовый пакстоун, грейнстоун, микробиальный байндстоун) и текстур, неравномерно суль-фатизированными, трещиноватыми. Отмечаются редкие стилолитовые швы — зубчатые, реже зубчато-бугорчатые и бугорчатые, микро- и мелкоамплитудные, параллельные напластованию и разнонаправленные, пересекающиеся, выполненные глинистым (гидрос-людистым), глинисто-органическим или органическим 4

веществом. Сульфатизация в виде гнезд, выполнения трещин, а также цемента доломитовых брекчий представлена ангидритом таблитчатой гипидиоморфной и шестоватой формы, от мелко- до грубокристаллической размерности. Встречается незначительная пиритизация (от единичных зерен до 4 %): в керне отмечаются редкие стяжения, в шлифах — рассеянные по породе микроглобули и их скопления неправильных форм, редко скопления кристаллов по стилолитовым швам. Глобулярная форма представления пирита также может подтверждать первичную микробиальную природу отложений на некоторых участках разреза.

По вещественному составу и структурно-текстурным особенностям пород были выделены литологические типы (ЛТ), в некоторой степени отражающие особенности их формирования:

ЛТ1 — доломиты вторичные, с тенями первичных структур,

ЛТ2 — доломитовая брекчия с глинисто-карбонат-ным цементом,

ЛТ3 — доломиты вторичные, брекчированные, с тенями первичных структур,

ЛТ4 — доломитовая брекчия.

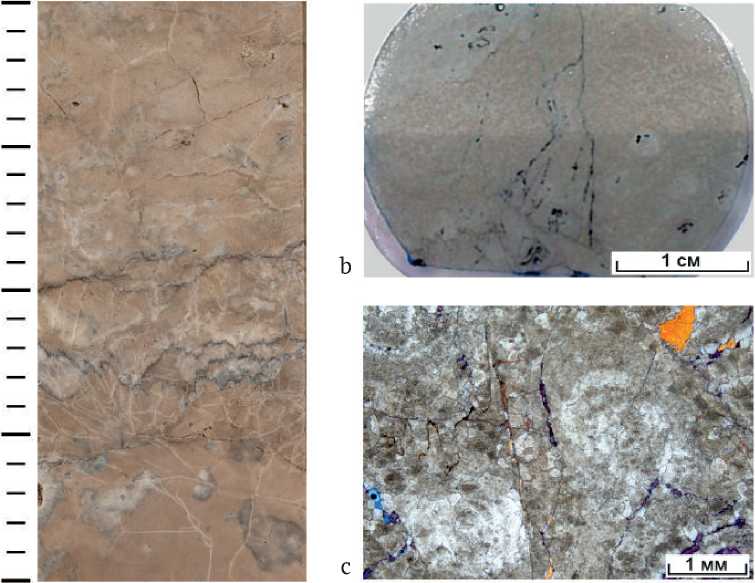

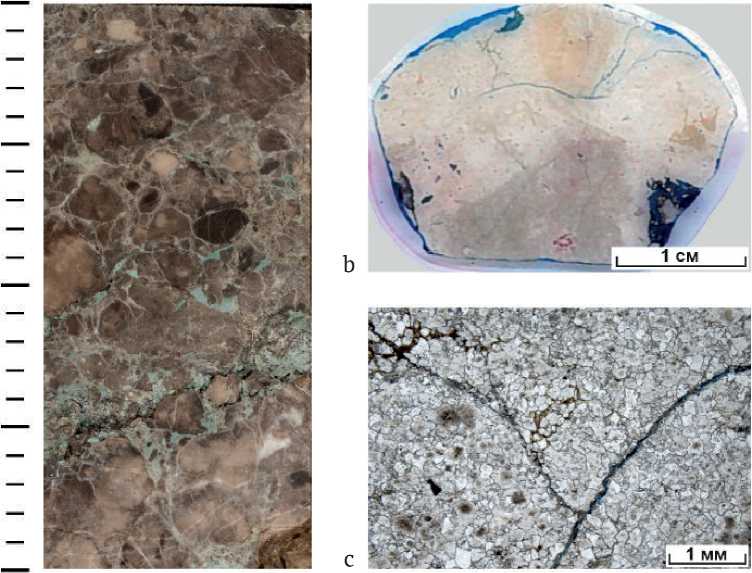

Доломиты вторичные, с тенями первичных структур (ЛТ1) . К данной группе относятся породы преимущественно мелко-тонко- и тонко-мелкокристаллические с тенями первичных структур (биокластовый вак-стоун-пакстоун и грейнстоун-пакстоун) и текстур (слоистая, неяснослоистая). Среди теней органогенных остатков диагностирован детрит иглокожих, остракод, гастропод, фрагменты кораллов. Отмечаются разнонаправленные, иногда многочисленные трещины — прямолинейные и слабоизвилистые, полые и минерализованные, залеченные кальцитом, доломитом или ангидритом (рис. 1).

Пустотное пространство представлено открытыми трещинами (раскрытостью по данным изучения шлифов до 0.17 мм), редкими межкристаллическими и изолированными внутризерновыми порами (размером 0.02–0.98 мм), единичными кавернами. По результатам петрофизических исследований коэффициент пористости (Кп) пород изменяется от 0.2 до 6.5 %, коэффициент газопроницаемости (Кпрг) — от 0.002 до 28.216 мД.

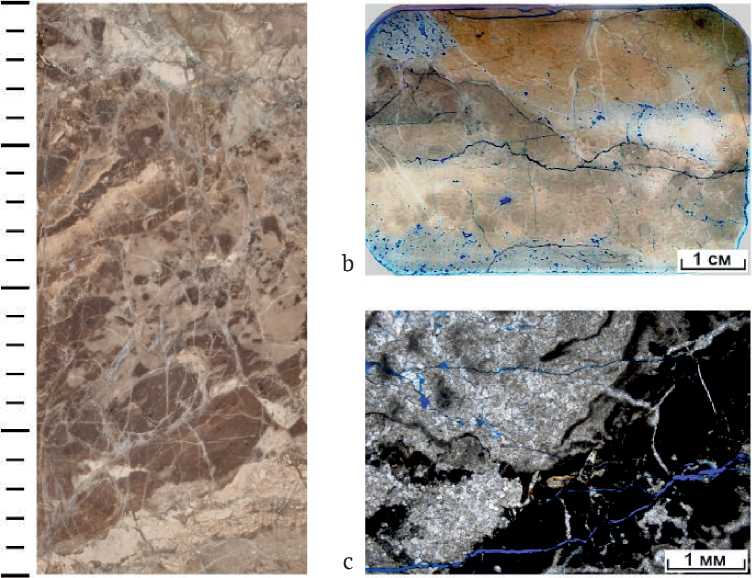

Доломитовая брекчия с глинисто-карбонатным цементом (ЛТ2) сложена обломками неокатанной (угловатой) и округлой форм, неотсортированными — от дресвяной до щебеночной размерности, без следов переноса. В обломках — доломит, преимущественно мелко-тонко- и тонко-мелкокристаллический с теневыми структурами биокластовых вакстоунов, вакстоун-пак-стоунов и микробиальных байндстоунов. Органические остатки (тени) — детрит иглокожих, фрагменты кораллов. Глинисто-карбонатный цемент по взаимоотношению с обломочным материалом распределен неравномерно (прослоями, слойками, пятнами). Карбонатная составляющая представлена разнокристаллическим (от микро- до грубо-) доломитом, глинистая – гидрос-людистыми минералами, реже каолинитом, выполняющими межкристаллическое пространство доломита и составляющими 3–6 % объема породы (по данным петрографических исследований шлифов). Встречается незначительная (от единичных зерен до 1 %) терригенная примесь, представленная рассеянными по по- роде зернами кварца и полевых шпатов тонко- и мелкозернистой размерности. Также для пород характерно наличие карбонатных корок (каличе) (рис. 2).

Отмечаются многочисленные трещины различного генезиса: 1) трещины усыхания – короткие, кли- новидные, извилистые, залеченные доломитом, приуроченные преимущественно к доломитам с реликтовыми микробиальными структурами; 2) трещины поверхностного карстования пород — разнонаправленные, иногда расширенные до полостей, выполненные гли-

Рис. 1. Доломиты вторичные с тенями первичных структур: a — фото керна, интервал 1773.16–1773.36 м; b — скан шлифа, глубина 1773.26 м; c — фото шлифа, 1773.26 м, II

Fig. 1. Secondary dolomites with relics of primary structures: a — photo of the core, interval 1773.16–1773.36 m; b — scan of the section, depth 1773.26 m; c — photo of the section, depth 1773.26 m, II

Рис. 2. Доломитовая брекчия с глинисто-карбонатным цементом: a — фото керна, интервал 1740.23–1740.43 м; b — скан шлифа, глубина 1740.35 м; c — фото шлифа 1740.35 м, II

Fig. 2. Dolomite breccia with clay-carbonate cement: a — photo of the core, interval 1740.23–1740.43 m; b — scan of the section, depth 1740.35 m; c — photo of the section, depth 1740.35 m, II

b

c

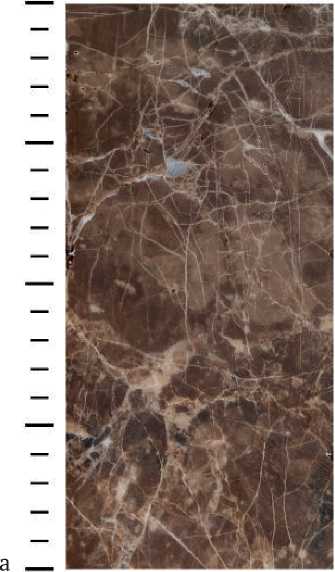

Рис. 3. Доломитовая брекчия с глинисто-карбонатным цементом: a — фото керна, интервал 1762.16–1762.36 м; b — скан шлифа, глубина 1762.33 м; c — фото шлифа, глубина 1762.33 м, II

Fig. 3. Dolomite breccia with clay-carbonate cement: a — photo of the core, interval 1762.16–1762.36 m; b — scan of the section, depth 1762.33 m; c — photo of the section, depth 1762.33 m, II нистым и глинисто-карбонатным материалом, часто разбивают первичную породу, придавая ей брекчиевидный облик; 3) литогенетические — разнонаправленные, залеченные кальцитом, доломитом или ангидритом, редко с примесью органического вещества, связанные, вероятно, с деформацией пород при уплотнении закарстованной толщи.

Породы преимущественно плотные, с редкими межкристаллическими порами (размером 0.01–0.85 мм) и полыми трещинами (раскрытостью, по данным изучения шлифов, до 0.03 мм) (Кп = 0.6–4.3 %, Кпрг = = 0.003–6.995 мД).

Доломиты вторичные брекчированные с тенями первичных структур (ЛТ3). Породы данного типа мелко-тонко- и тонко-мелкокристаллические с реликтовыми структурами биокластового вакстоуна и паксто-ун-вакстоуна. Органические остатки (тени) представлены детритом иглокожих, неопределимым раковинным детритом, фрагментами раковин гастропод и кораллов. Брекчиевая текстура пород обусловлена наличием многочисленных разноориентированных трещин — полых или выполненных кальцитом, ангидритом, доломитом. Встречаются трещины, участками расширенные до полостей (до 3 см), залеченные ангидритом или кальцитом, иногда с разноразмерными (от мелкодресвяной до среднещебневой размерности) угловатыми обломками основной породы (фрагменты стенок трещин) (рис. 3).

Пустотное пространство представлено открытыми, частично расширенными трещинами (раскрыто-стью, по данным изучения шлифов, до 0.6 мм) и редкими межкристаллическим порами размером 0.01– 0.8 мм. По данным петрофизических исследований, коэффициент пористости составляет от 0.5–3.6 %, ко- 6

эффициент газопроницаемости изменяется от 0.013 до 17.653 мД.

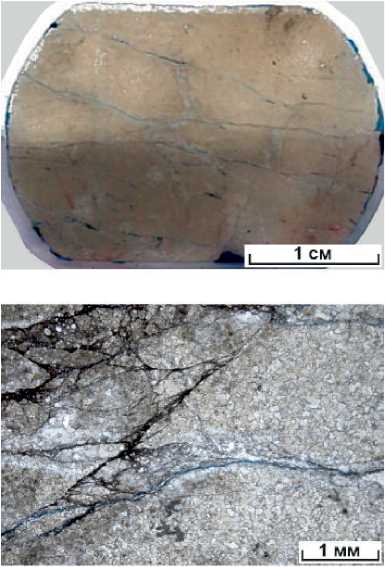

Доломитовая брекчия (ЛТ4). Породы сложены обломками неокатанной (угловатой) и полуокатанной форм, не сортированными по размеру — от дресвяной до глыбовой (превышающей диаметр керна) размерности, неориентированными, представленными доломитом тонко- и мелкокристаллическим, с тенями первичных структур. Цемент имеет различный характер заполнения — от скудного, заполняющего пространство между обломками, до обильного, с плавающими в нем обломками базального типа. Распределение цемента преимущественно равномерное. Минеральный состав цементирующей массы различный — карбонатный, сульфатно-карбонатный, сульфатный, глинисто-карбонатный.

Карбонатные минералы представлены кристаллами доломита — яснокристаллическими светлыми индивидами от микро- до крупнозернистой размерности, от ксеноморфных до идиоморфных. Кристаллы ангидрита могут слагать мономинеральный сульфатный цемент в виде маломощных прослоев (до 20 см) или составлять от нескольких процентов до половины объема цемента смешанного типа. Глинистые минералы в виде микрочешуйчатых гидрослюдистых агрегатов выполняют межкристаллическое пространство доломита и по шлифам содержатся в количестве 3–5 % от общего объема цемента (рис. 4).

Породы этого литотипа разбиты разнонаправленными трещинами, иногда ветвящимися, полыми и залеченными кальцитом, доломитом или сульфатами.

Пустотное пространство распределено довольно равномерно и представлено открытыми трещинами (раскрытостью, по данным изучения шлифов, до

Рис. 4. Доломитовая брекчия: a — фото керна, интервал 1764.06–1764.26 м; b — скан шлифа, глубина 1764.13 м; c — фото шлифа, глубина 1764.13 м, II

Fig. 4. Dolomite breccia: a — photo of the core, interval 1764.06–1764.26 m; b — scan of the section, depth 1764.13 m; c — photo of the section, depth 1764.13 m, II

0.04 мм), межкристаллическими изолированными порами (размером 0.03–0.35 мм) и кавернами полигональных форм. По результатам лабораторных исследований фильтрационно-емкостных свойств пород коэффициент пористости данного типа пород изменяется от 0.8 до 6.5 %, коэффициент газопроницаемости — от 0.014 до 266.797мД.

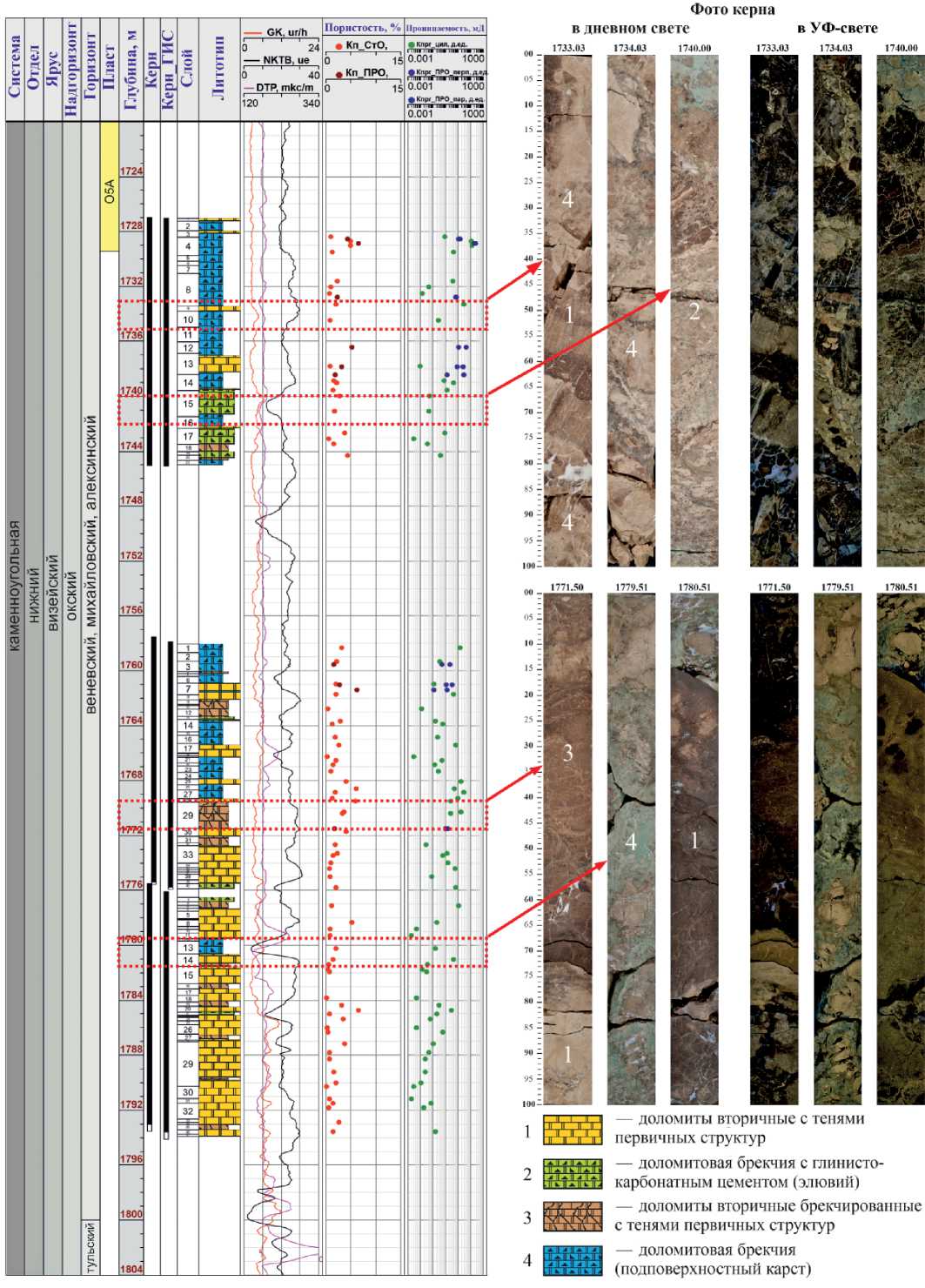

Анализ распределения по разрезу выделенных литологических типов пород показал преобладание отложений первого и четвертого литотипов (рис. 5). Доломиты ЛТ1 с прослоями до 0.5 м доломитов ЛТ3 и ЛТ2 практически полностью слагают нижнюю часть (около 20 м) изученного разреза. Выше они встречаются только в виде отдельных прослоев толщиной от 0.1 до 1.2 м. Отложения ЛТ2 встречаются в верхней части разреза пачкой толщиной 5.0 м с прослоями доломитов ЛТ3 (0.5 м) и единичным слоем (0.9 м) доломитовой брекчии ЛТ4.

Породы ЛТ4 преобладают в верхней части разреза в виде прослоев и пачек толщиной от 0.5 до 5.3 м. Обычно залегают среди отложений ЛТ1 и ЛТ2. Для них характерна резкая, часто неровная, с карманами, нижняя граница. Верхняя граница может быть как отчетливая, хорошо выраженная, так и в виде постепенного перехода к брекчированным доломитам третьего литотипа.

Обсуждение

Карбонатные отложения верхневизейского подъяруса Волго-Уральской нефтегазоносной провинции накапливались в пределах обширного эпиконтинентального бассейна в приэкваториальной тропической области в условиях аридного и семиаридного клима- та [8]. Бассейн седиментации в пределах площади работ на момент накопления изучаемого интервала разреза характеризовался мелководностью, нормальной соленостью, спокойным и умеренным гидродинамическим режимом, слаборасчлененным рельефом дна [10]. Данные региональных исследований подтверждаются результатами изучения керна соседних скважин. Породы изучаемого интервала разреза представлены известняками биокластовыми и пелоидно-био-кластовыми (по Данэму — пакстоун, реже — вакстоун, рудстоун, флаутстоун) с неяснослоистой текстурой и известняками слабоглинистыми микрокристаллическими с редкими биокластами (мадстоун, вакстоун), неяснослоистыми, с прожилками глинисто-органического вещества, неравномерно слабобиотурбирован-ными. Известняки неравномерно доломитизированы, вплоть до перехода во вторичные доломиты. Среди биокластового материала отмечаются остатки нормально-морских организмов: детрит брахиопод, иглокожих, кораллов, зеленых водорослей, а также фрагменты мшанок, раковин гастропод, целые раковины остракод и фораминифер.

«Полная» доломитизация пород изучаемой толщи затрудняет интерпретацию генезиса отложений, включая проведение детального седиментологического анализа. Тем не менее ряд установленных признаков позволяет частично определить особенности образования пород.

Структурно-текстурные особенности доломитовых брекчий с глинисто-карбонатным цементом ЛТ-2, по всей видимости, обусловлены формированием первичных пород в условиях субаэральной экспозиции с развитием процессов поверхностного карстова-ния. На это указывает наличие теневых дезинтегри- 7

— GK, ur/h

6 ' ' ' 24 — NKTB, ue

0 40

DTP, mkcZm

120 340

Пористость, % e Кп_СтО,

0 ' ' 15

e Кп-ПРО,

IWO -

>772

Проницаемость, мД гттттегтмтетпе

0.001 1000

• Кпрг_ПРО_перп, д.ед

0.001 1000 • Клрг_ПРО_лар, дед. о'ооТ'""" 1000

1779.51

1780.51

1771.50

— доломиты вторичные с тенями первичных структур

— доломитовая брекчия с глинисто-карбонатным цементом (элювий)

— доломиты вторичные брекчированные с тенями первичных структур

— доломитовая брекчия

(подповерхностный карст)

керна в

1733.03

ОО 1771-5|>

65 -

70 -

1779.51

1780.51

Фото в дневном свете

1733.03

1734.03

1740.00

У Ф-свете

1734.03

1740.00 щя

Рис. 5. Распределение литотипов по разрезу скважины

Fig. 5. Distribution of lithotypes by well section рованных структур микробиальных байндстоунов, корочек каличе, трещин усыхания и поверхностного кар-стования, а также отсутствие следов переноса обломков [3, 11].

Доломитовые брекчии ЛТ-4, вероятно, являются результатом обрушения сводовых частей и/или стен палеопещер. Для пород отмечаются такие характерные признаки, как отсутствие сортировки обломочного материала по размеру, разнообразная форма обломков, отсутствие ориентировки, беспорядочная текстура, различный литологический состав обломков и цементов (глинистый, глинисто-карбонатный, карбонатный, сульфатный) [3]. По отсутствию ориентированности обломков, иногда различному литологическому составу можно отнести отложения к хаотичному типу по классификации брекчий и обломочных отложений в пещерных системах, предложенной Р. Луксом [14].

В целом установленные в ходе работ литологические типы пород хорошо согласуются с фациями карстовых палеопещер, классифицированными по структурным и текстурным особенностям пород Р. Луксом и П. Мешером [13]. По предложенной модели доломиты ЛТ1 и доломитовые брекчии ЛТ2 можно отнести к нарушенным или слабонарушенным породам, вмещающим карстовые образования и располагающимся вокруг пещер. Доломиты ЛТ3 формировались по сильно нарушенным породам, примыкающим к пещере или находящимся над ней.

Формирование таких крупных подповерхностных карстовых форм могло происходить в результате инфильтрации атмогенных (недонасыщенных) вод и их длительного воздействия на отложения во время крупного перерыва в осадконакоплении — возможно на границе визейского и серпуховского ярусов [9]. На ряде площадей (Бобровская, Могутовская) Оренбургской области зафиксирован неравномерный размыв кровли визейского яруса [7].

Наличие карстовых образований может также являться причиной невыдержанности простирания продуктивных пластов верхневизейского подъяруса.

Выводы

Присутствующий в разрезе верхневизейского подъяруса Залесской площади комплекс отложений является результатом различных этапов карстования и последующего преобразования пород.

Коллекторские свойства пород изученного интервала разреза не зависят от первичных структур и обстановок осадконакопления. В первую очередь они обусловлены постседиментационными преобразованиями пород — доломитизацией, трещинообразовани-ем, сульфатизацией. По оценочно-генетической классификации карбонатных коллекторов К. И. Багрин-цевой [1], в изучаемом интервале разреза встречаются коллекторы преимущественно трещинного типа.

На других площадях в случае отсутствия интенсивного проявления вторичных процессов — доломитизации и сульфатизации — можно предполагать наличие подповерхностного (подземного) карста и связанных с ним коллекторов (доломитовые брекчии с незалеченными пустотами между обломками, каверны и полости).

Карстовые процессы, брекчии обрушения палеопещер и результаты преобразования осадочных толщ, включающих в себя крупные карстовые формы, требуют дальнейшего изучения на региональном уровне и учета при планировании геолого-разведочных работ на продуктивные пласты верхневизейского подъяруса. Обрушение и уплотнение систем пещер создают потенциал для развития крупномасштабных систем разломов, которые могут простираться вверх на несколько сотен метров и при этом быть не связанными с региональными тектоническими процессами [3, 5, 13].

Авторы выражают искреннюю благодарность заведующему лабораторией изучения карбонатных коллекторов ООО «ТННЦ» О. В. Неделько за всестороннюю поддержку в проведении исследований.

Список литературы Литология карстовых отложений разреза верхнего визе Залесской площади (северо-западная часть Оренбургской области, Россия)

- Багринцева К. И., Дмитриевский А. Н., Бочко Р. А. Атлас карбонатных коллекторов месторождений нефти и газа Восточно-Европейской и Сибирской платформ / Под ред. К. И. Багринцевой. M., 2003. 264 с.: ил.

- Баранов В. К., Галимов А. Г., Донцкевич И. А. и др. Геологическое строение и нефтегазоносность Оренбургской области. Оренбург: Оренбургское книж. из-во, 1997. 272 с.

- Быков В. Н. Нефтегазовое карстоведение. Пермь: Изд-во Пермского ун-та, 2002. 351 с.

- Куликов Б. Н., Горелова Т. Л., Худякова О. Ю. Влияние особенностей литолого-петрографического состава коллекторов залежей окского надгоризонта Бобровского месторождения на их разработку // Геолого-промысловый анализ при разработке нефтяных месторождений. Куйбышев, 1983. С. 48-54. (Тр. Гипровостокнефти).

- Максимович Г. А. Основы карстоведения. Том 1: Вопросы морфологии карста, спелеологии и гидрогеологии карста. Пермь: Пермское книж. изд-во, 1963. 443 с.

- Максимович Г. А., Быков В. Н. Карст карбонатных нефтегазоносных толщ. Пермь: Пермский гос. ун-т, 1978. 96 с.

- Мелехова А. Т., Шутов Г. Я. Перспективы нефтеносности отложений окского надгоризонта в пределах Оренбургской области // Геология и нефтегазоносность палеозоя Оренбургской области и прилегающих районов. М.: Недра, 1968. Вып. 76. С. 38-42.

- Немирович Т. Г., Вилесов А. П., Бутолина Ю. А., Старухин Л. С. Новый взгляд на геологическое строение сложно построенных окских пластов Волго-Уральской НГП // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений, 2015. Вып. 1. С. 4-10.

- Прядкина А. П., Солдатова А. А. Разработка продуктивных пластов окского надгоризонта на месторождениях Куйбышевской области // Геолого-промысловый анализ при разработке нефтяных месторождений. Куйбышев, 1983. С. 48-54. (Тр. Гипровостокнефти).

- Трихонович Г. В. Условия залегания продуктивных пластов окского надгоризонта на территории Оренбургской области // Актуальные вопросы и инновационные решения в нефтегазовой отрасли: Тр. всероссийской науч.-практ. конф. Самара, 2021. С. 4-8.

- Esteban M., Klappa C. F. Subaerial exposure // Carbonate depositional environments. American Association of Petroleum Geologists Bulletin, 33, 1983. 1-54 pp.

- Haq B. U., Schutter S. R. A Chronology of Paleozoic Sea-Level Changes. Science, 2008, vol. 322. 64-68 pp.

- Loucks R. G. A review of coalesced, collapsed-paleo-cave systems and associated suprastratal deformation / /Time in karst. Postojna, 2007. 121-132 pp.

- Loucks, R. G. Paleocave carbonate reservoirs: origins, burial-depth modifications, spatial complexity, and reservoir implications. American Association of Petroleum Geologists Bulletin, 83, 1999. 1795-1834 pp.