Литология нижнепермских карбонатных и сульфатных эвапоритов района «классического» Кунгура (Пермский край)

Автор: Калинина Т.А.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Литология

Статья в выпуске: 3 (28), 2015 года.

Бесплатный доступ

Литологическое изучение карбонатных и сульфатных эвапоритов района «классического» кунгура на территории Пермского края позволило показать, что данный комплекс пород сформировался в течение пяти циклов развития эвапорито-вого бассейна, которое завершилось его полным усыханием (исключение составила территория Соликамской впадины). Смена тонкослоистого пелитоморфного или массивного оолитового доломита шевронной, массивной, желваковой и лин-зовидно-желваковой сульфатной породой в пределах ритмопачки может свидетельствовать о закономерном изменении концентрации вод бассейна в течение одного цикла. Выдержанное строение ритмопачек и их неоднократное чередование в разрезе нижнепермских эвапоритов говорят об осадконакоплении в обширном мелководном, периодически опресняющемся бассейне. Установлено, что текстура сульфатов формируется на стадии седиментации и диагенеза и зависит от содержания несульфатного материала в породе и анизотропии минералообра-зующей среды. Литологические особенности строения более молодых соликамских соляно-мергельных отложений, сформировавшихся после отложений хло-ридных солей в Соликамской впадине, позволяют предполагать их образование в условиях, близких к современным себхам.

Пермский край, литология, карбонатные и сульфатные эвапориты, иренская свита, кунгур

Короткий адрес: https://sciup.org/147200950

IDR: 147200950 | УДК: 552.54:552.53 | DOI: 10.17072/psu.geol.28.6

Текст научной статьи Литология нижнепермских карбонатных и сульфатных эвапоритов района «классического» Кунгура (Пермский край)

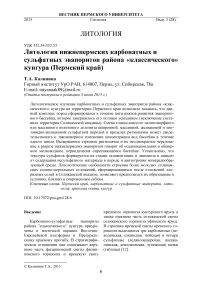

Карбонатно-сульфатные эвапориты района "классического" кунгура приурочены к восточной окраине ВосточноЕвропейской платформы и Предураль-скому краевому прогибу. В стратиграфическом отношении они охватывают верхнюю часть филипповской свиты филипповского горизонта и иренскую свиту иренского горизонта кунгурского яруса, а также нижнюю часть соликамской свиты соликамского горизонта уфимского яруса. В строении иренской свиты иренского горизонта выделяются три карбонатные (не-волинская, елкинская, тюйская) и четыре сульфатные (ледянопещерская, шалаш-нинская, демидковская, лунежская) пачки (таблица) [12].

Переслаивание карбонатных и сульфатных слоев в разрезе кунгурских эвапоритов позволяет выделить пять ритмопа-чек, каждая из которых начинается с доломитов, сменяющихся гипсами или ангидритами в отличие от традиционной схемы [12]. Такая последовательность отвечает циклу развития эвапоритового бассейна. Сопоставление мощностей показало, что в целом вверх по стратиграфическому разрезу происходит уменьшение мощности карбонатных пачек и увеличе- ние – сульфатных, что свидетельствует о регрессии моря и общем повышении солености вод кунгурского палеобассейна. Некоторое увеличение мощности тюйских доломитов является результатом временного распреснения лагуны. Такие особенности формирования кунгурских эвапоритов уже отмечались ранее [2, 3, 6, 8, 10, 18]. Соликамские соляно-мергельные отложения сформировались в начальный период трансгрессивного цикла раннепермского моря, когда шло постепенное

Стратиграфия и литология нижнепермских карбонатно-сульфатных эвапоритов

Рис. 1. Объекты исследования

Литологическая характеристика карбонатных и сульфатных пачек

Кунгурский ярус

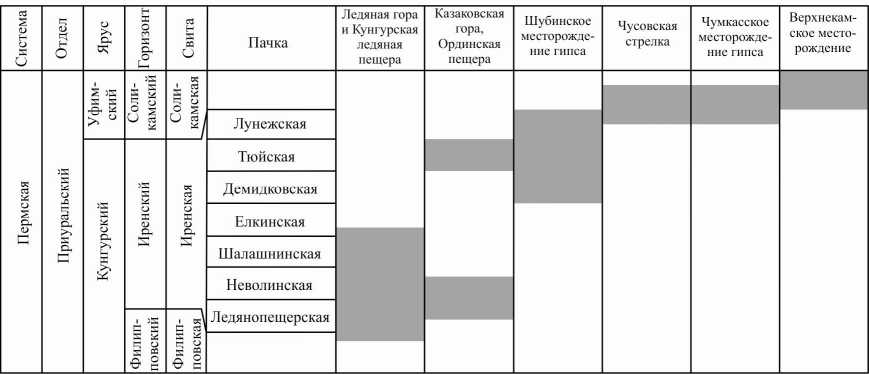

Породы филипповской свиты филипповского горизонта изучались на обнажениях близ одноименного села (рис. 2,а) и по керну скважины "Ледяная гора". Разрез начинается с желтовато-серых тонкослоистых доломитов, характеризующихся тонкой плитчатой и кубоидной отдельностью, изредка прослеживаются горизонты с пустотами от выщелоченных раковин брахиопод. Выше залегает светлокоричневый пелитоморфный известняк с множественными органическими остат- ками, среди которых преобладают двустворки, реже встречаются брахиоподы и гастроподы [19]. Заканчивается разрез филипповских карбонатов светло-серыми доломитами, которым, в отличие от подстилающих известняков, присуща отчетливая слоистость – от 30-40 см в нижней части до 5-10 см в верхней. На контакте с вышележащими сульфатами иренской свиты доломит характеризуется ритмичной слоистостью (рис. 2,б): плотные тонкослоистые прослои (мощность около 22,5 см) с пелитоморфной структурой переслаиваются с массивными мелкозернистыми, нередко пористыми (мощность прослоев до 4-4,5 см).

Рис. 2. Доломит филипповской свиты: а – обнажение в районе с. Филипповское; б – ритмичная слоистость доломита на контакте с ледянопещерскими сульфатами

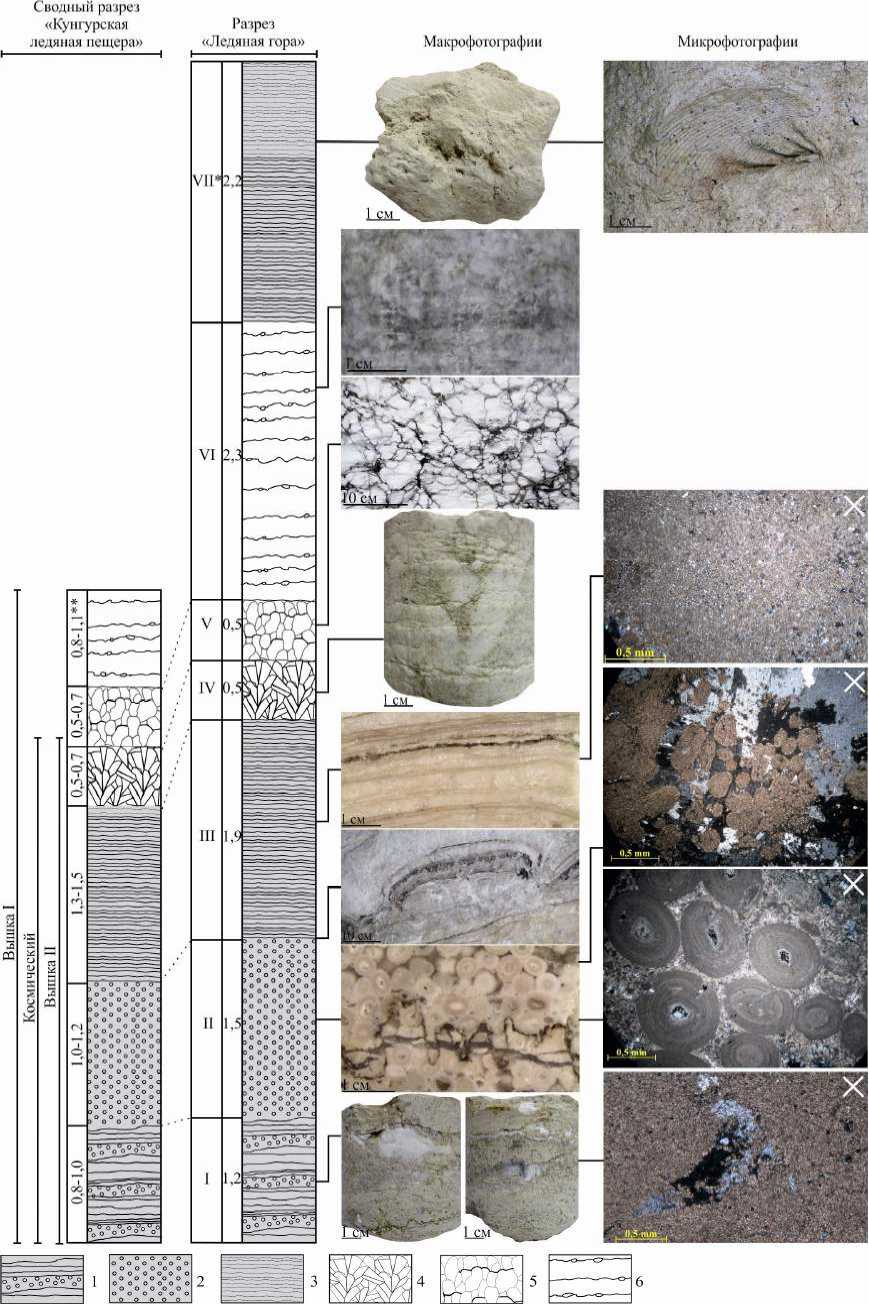

Разрез Сводный разрез

«Ледяная гора» «Кунгурская Ледяная пешера» Макрофотографии Микрофотографии

Здесь и далее: * – номер слоя, ** – мощность слоя

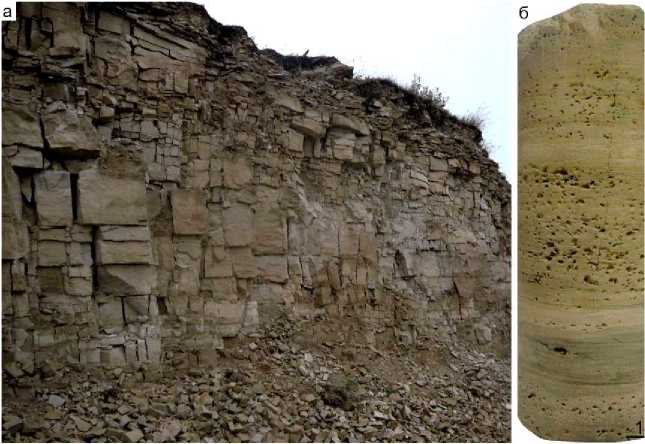

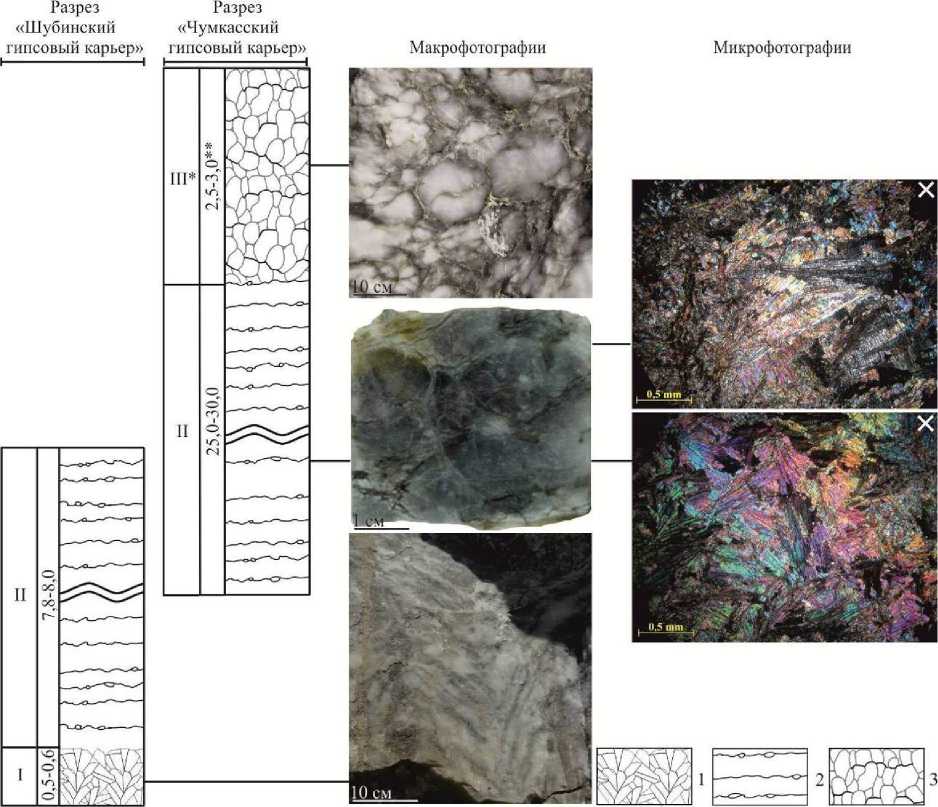

Рис. 3. Литологический разрез ледянопещерской пачки: 1-5 – текстурно-структурные типы сульфатов (1 – массивные; 2 – желваковые; 3 – линзовидно-желваковые; 4 – с реликтовым шевронным строением; 5 – гигантокристаллические); 6 – тонкослоистый доломит; 7 – карстовая полость; 8 – карстово-обвальные отложения

Предполагается, что появление пор и перекристаллизация доломита связаны с выщелачиванием сульфатных минералов (гипса или ангидрита).

В строении иренской свиты иренского горизонта выделяются три карбонатные (неволинская, елкинская, тюйская) и четыре сульфатные (ледянопещерская, ша- лашнинская, демидковская, лунежская) пачки.

Сульфаты ледянопещерской пачки изучались в разрезе скважины "Ледяная гора" и на обнажениях в гротах Кунгурской ледяной пещеры (Вышка I, Вышка II, Космический, Географов, Бирюзового озера). Изучение структурно-текстурных особен- ностей пород ледянопещерской пачки позволило выделить 7 слоев (рис. 3).

Нижняя часть пачки, непосредственно контактирующая с филипповскими доломитами, сильно закарстована, а реликтовые фрагменты сульфатной породы, отмеченные в карстово-обвальных отложениях, сложены гигантокристаллическим гипсом. Выше карстовой полости пачка сложена неяснослоистой, массивной мелкозернистой гипс-ангидритовой породой (слой 1) с неясно выраженным желвако-вым строением (размер желваков не превышает 1-1,5 см). Отмеченные здесь небольшие включения глинисто-карбонатного материала приурочены преимущественно к краевым частям прослоев, реже желвакам. Выше по разрезу количество глинисто-карбонатного материала в породе постепенно увеличивется (до 10%) и очертания желваков становятся более четкими (размер стяжений колеблется от 3 до 10-15 см) – массивная текстура породы сменяется на желваковую (слой 2). Желваки сульфатов в поперечном разрезе характеризуются округлой формой, тогда как в продольном они вытянуты по вертикали и расширяются от основания к вершине. По взаимоотношению желваков и глинисто-карбонатного материала, максимальные концентрации которого приурочены к основанию стяжений сульфатов, на отдельных участках наблюдается "теневое" слоистое строение породы.

Слой 3 не выдержан по мощности (550 см) и нередко выклинивается. Он сложен плотным пелитоморфным коричневато-бежевым доломитом с тонкослоистой текстурой. Кровля прослоев неровная из-за включений (до 10 см) сульфатов сложной формы.

Слой 4 представлен мелкозернистой гипс-ангидритовой породой с реликтовым шевронным строением. Размер отдельных индивидов, чьи очертания подчеркиваются включениями глинисто-карбонатного материала, достигает 20-25 см. Выше по разрезу залегает массивная порода (слой 5), которая по структурно-текстурным особенностям соответствует гипс-ангидритовой породе слоя 1. В зависимости от удаленности от склона состав породы меняется от существенно гипсового до гипс-ангидритового и ангидритового. Ангидрит представлен агрегатами длиннопризматических и шестоватых кристаллов, образующих радиально-лучистые и веерообразные пучки. Контур таких агрегатов нередко окаймлен глинисто-карбонатным материалом. На отдельных участках ангидритовая порода имеет блочно-линзовидное строение: по периферии таких блоков пучки кристаллов ангидрита ориентированы согласно контуру, а внутри расположены хаотически или образуют агрегат параллельно-шестоватого строения.

Как и на границе 1 и 2 слоев, к кровле ледянопещерской пачки содержание гли-нисто-карбонатного материала постепенно увеличивается, и массивная текстура мелкозернистой ангидрит-гипсовой породы сменяется на желваковую (слой 6, являющийся структурно-текстурным аналогом слоя 2), а затем линзовидно-желваковую (слой 7). Слагающие линзы желваки разные: в центре они округлые, изометричные, а по периферии – более крупные линзовидные и ориентированные согласно слоистости.

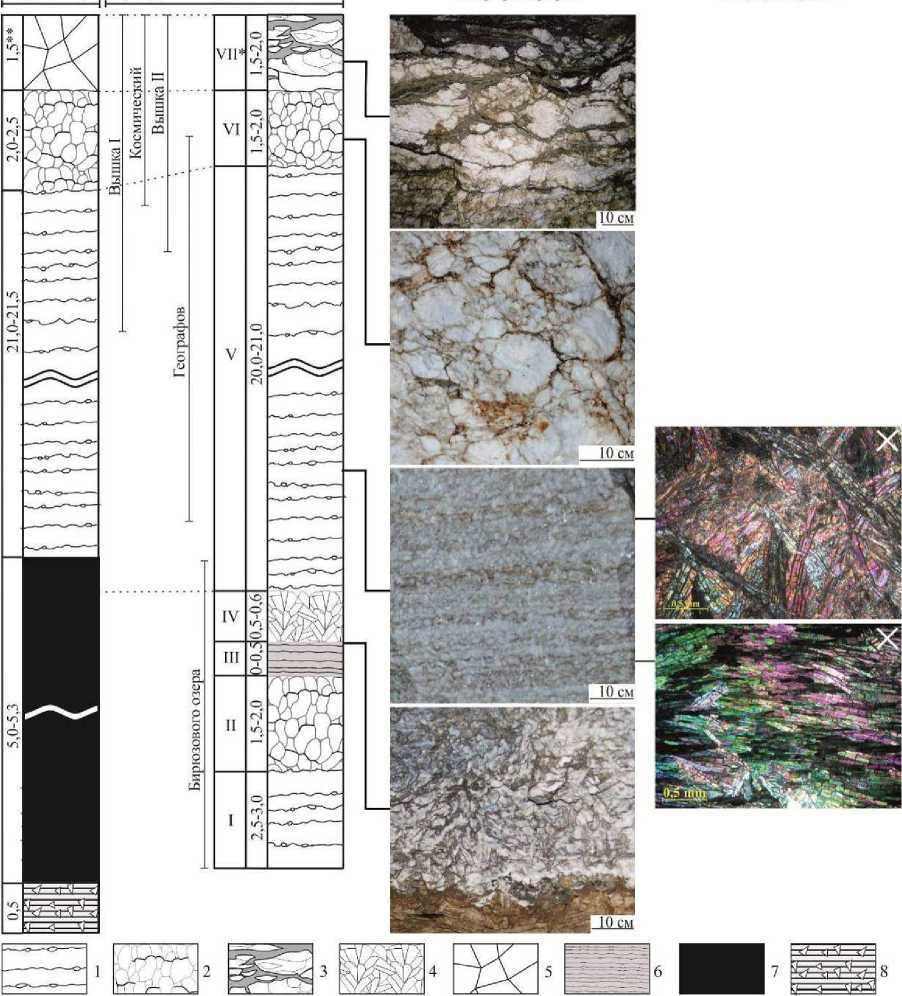

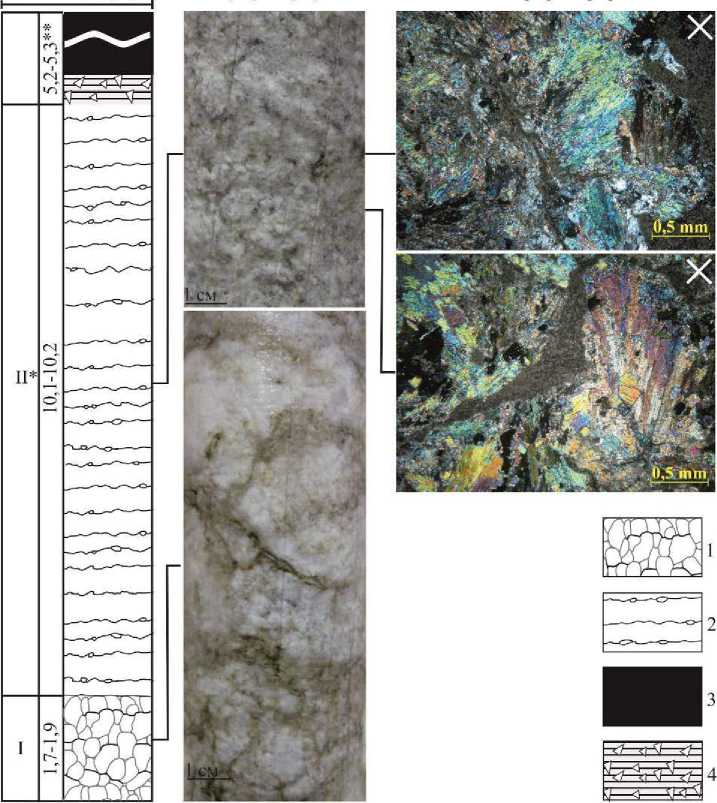

Неволинская пачка изучалась по керну скважины "Ледяная гора" и в гротах Кунгурской ледяной пещеры (Вышка I, Вышка II, Космический). Она сложена доломитами с мощным прослоем гипса в центральной части (рис. 4).

Нижний доломитовый прослой начинается с тонко-, среднеслоистой пелитоморфной породы (слой 1), отдельные прослои которой насыщены оолитами зонального строения: пелитоморфное ядро (иногда с включениями гипса) и тонкая (1-4 зоны) оболочка. Размер оолитов редко превышает 0,2-0,5 мм. В нижней части слоя отмечаются небольшие линзы, реже гнезда и отдельные желваки (до 1,5 см) мелкозернистого гипса. Залегающий выше по разрезу доломит массивный с оолитовой структурой (слой 2). Ооиды разме-

Рис. 4. Литологический разрез неволинской пачки: 1-3 – текстурно-структурные типы доломита (1 – переслаивание оолитового и пелитоморфного; 2 – оолитовый; 3 – тонкослоистый пелитоморфный); 5-6 – текстурно-структурные типы сульфатов (4 – с реликтовым шевронным строением; 5 – желваковые; 3 – массивные)

Разрез

«Ледяная гора» Макрофотографии. Микрофотографии

Рис. 5. Литологический разрез шалаш-нинской пачки: 1-2 – текстурноструктурные типы сульфатов (1 – жел-ваковые; 2 – массивные); 3 – карстовая полость; 4 – карстово-обвальные отложения

Рис. 6. Пелитоморфный доломит елкинской пачки ром 1-1,2 мм характеризуются четкой нем в каждом насчитывается 5-6 зон, реже концентрической зональностью – в сред- до 10-12. Центральная часть ооидов не- редко выщелочена. В качестве цемента на отдельных участках выступает пелитоморфный доломит, а на других – пойкилитовый гипс. Также отмечены участки, где интерстиции между оолитами выполнены кальцитом. Строение оолитового доломита осложнено небольшими стилолитовыми швами. Заканчивается нижний прослой тонкослоистым пелитоморфным доломитом (слой 3), в подошве которого зафиксированы строматолитоподобные постройки (до 40-45 см). Их нижняя часть сложена сложным гипс-кальцит-доломитовым агрегатом с пятнистой текстурой, а верхняя – тонкослоистым доломитом с редкими оолитами и раковинами моллюсков. В центральной части постройки наблюдается субслоистая зона окремнения, нижняя граница которой характеризуется неровным заливообразным контуром, а верхняя – ровным.

В основании гипсового прослоя нево-линской пачки залегает мелко-, среднезернистая порода с реликтовым шевронным строением (слой 4). Интерстиции между шевронными кристаллами (размер не более 20-30 см) выполнены глинисто-карбонатным материалом. Залегающий выше по разрезу гипс (слой 5) характеризуется желваковой текстурой. В нижней части слоя, где количество глинисто-карбонатного вещества больше (10-12%), желваки крупные (до 10 см) овальные с субвертикальной ориентировкой. Выше их размер уменьшается, и форма становится более округлой. В кровле гипсового прослоя текстура породы крупнослоистая до массивной (слой 6).

Верхний доломитовый прослой сложен тонкослоистой до массивной пелитоморфной породой (слой 7), в которой отмечаются фрагменты раковин моллюсков и небольшие стилолитовые швы. В кровле слоя доломит пористый с множественными кавернами выщелачивания, которые, вероятно, свидетельствуют о былом присутствии сульфатов.

Шалашнинская пачка изучалась в разрезе скважины "Ледяная гора", где ее верхняя часть разрушена (рис. 5).

В подошвенной части пачка сложена мелкозернистым гипсом с желваковой текстурой (слой 1). Желваки (видимый в керне размер не более 5-7 см) характеризуются округлой, реже овальной, формой, подчеркиваемой каймой глинисто-карбонатного состава.

Выше по разрезу текстура породы, состав которой меняется от ангидрит-гипсового в нижней части слоя до гипсового в верхней, сменяется на массивную (слой 2). Петельчатый характер распределения глинисто-карбонатного материала подчеркивает нечетко выраженное желва-ковое строение породы. Реликтовый ангидрит отмечен в виде "вееров" и радиально-лучистых агрегатов длиннопризматических кристаллов, которые на одних участках расположены хаотически, а на других – ориентированы в одном направлении. Основание некоторых "вееров" приурочено к глинисто-карбонатному материалу.

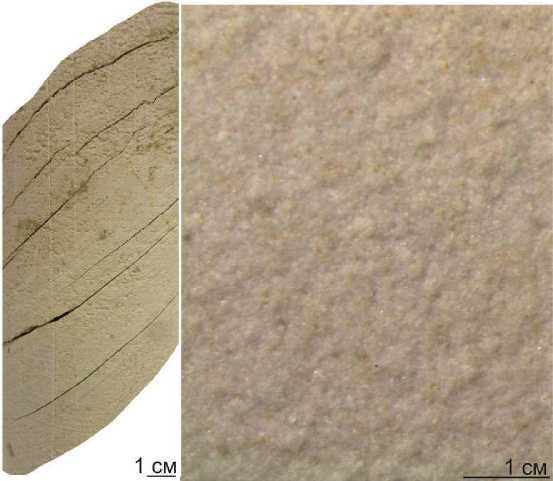

Елкинская пачка на изученных разрезах вскрывается не полностью, а лишь в виде отдельных фрагментов (разрез "Ледяная гора") (рис. 6). В предыдущих работах [12] показано, что пачка сложена тонкослоистым пелитоморфным известковистым доломитом с маломощными (до 5-10 см) прослоями ангидрита в кровле. В нижней части прослоя доломит нередко оолитовый. Порода пористая – интерсти-ции часто заполнены гипсом.

Демидковская пачка изучалась на Шу-бинском гипсовом карьере, где вскрываются ее центральная и кровельная части.

Разрез демидковских сульфатов (рис. 7) начинается с массивной ангидритовой породы (слой 1), насыщенной включениями глинисто-карбонатного материала, которые обуславливают ее пятнистую текстуру. Ангидрит представлен длиннопризматическими (до 1 мм) индивидами, формирующими веерообразные и радиально-лучистые агрегаты. Изредка отмечаются образования, в центральной части которых ангидрит мелкозернистый (до 0,01 мм) со спутанно-волокнистой

Разрез «Шубииский гипсовый карьер» Макрофотографии Микрофотографии

Рис. 7. Литологический разрез демидковской пачки: 1-2 – текстурно-структурные типы сульфатов (1 – массивные; 2 – линзовидно-желваковые); 3 – доломит с пятнистой текстурой

структурой, которая к периферии постепенно сменяется более крупнозернистой (до 0,5 мм) пучковидно-веерообразной. Аналогичная смена структуры ангидрита отмечается и вдоль глинисто-карбонатных включений. Кроме того, отмечены участки, где отдельные пучки ангидрита ориентированы и образуют пологоволнистые пересекающиеся друг с другом прожилки, которые придают породе блочнолинзовидное строение.

Слой 2 представлен доломитом с пятнистой текстурой: реликтовые фрагменты пелитоморфного доломита погружены в агрегат с микро-, мелкозернистой структурой. Слой не выдержан по мощности и нередко выклинивается. Кровля слоя неровная, заливообразная за счет множественных включений сульфатов. В доломите отмечаются небольшие (до 1 см) строматолитоподобные постройки и фрагменты раковин моллюсков.

Залегающий выше по разрезу слой 3 сложен неяснослоистой ангидрит-гипсовой породой с глинисто-карбонатным материалом. Последний, наряду с фрагментами прослоев, отмечен в виде рассеянных включений. На общем сером фоне отмечаются небольшие (до 1,5 см) белые желваки гипса. В кровельной части слоя содержание глинисто-карбонатных включений постепенно уве- личивается.

Завершается разрез демидковской пач- ки гипсовой породой с ярко выраженным линзовидно-желваковым строением (слой

Разрез «Шубинский гипсовый карьер»

Макрофотографии

Тюйская пачка изучалась в карьере Шубинского месторождения гипса (рис. 8). Ее разрез начинается с массивного пелитоморфного доломита (слой 1), который вверх по разрезу сменяется среднеслоистой доломит-гипсовой породой (слой 2), а затем – тонкослоистой доломитовой (слой 3). Доломит тонкопористый, интер-стиции нередко заполнены пойкилитовым гипсом. В центральной части пачки (слой 2) строение слоя линзовидное и желвако-вое (до 2,5 см). Желваки сложены мелкозернистым гипсом, вытянуты по вертика- ли и характеризуются неровным заливообразным контуром, каплевидной (расши- ряются от основания в вершине), реже округлой, формой.

Микрофотографии

I см

I см

1 см

Рис. 8. Литологический разрез тюйской пачки. Слои:1 – тонкослоистый; 2 – массивный;3 – среднеслоистый с линзами и желваками гипса

Нижняя часть лунежской пачки изучалась в Шубинском гипсовом карьере, а верхняя – на Чумкасском месторождении гипса и разрезе «Чусовская стрелка».

В основании пачки (рис. 9) залегает мелкозернистая ангидрит-гипсовая порода с реликтовым шевронным строением (слой 1) – размер сдвойникованных кристаллов иногда достигает 30-45 см. Выше по разрезу – неяснослоистая до массивной ангидрит-гипсовая порода (слой 2) с нечетким желваковым строением (размер желваков достигает 1-1,5 см). Ангидрит отмечен в виде веерообразных и сноповидных агрегатов длиннопризматических зерен. К кровле пачки содержание глини-сто-карбонатного материала увеличивается, и текстура сульфатов сменяется на желваковую (слой 3).

Уфимский ярус

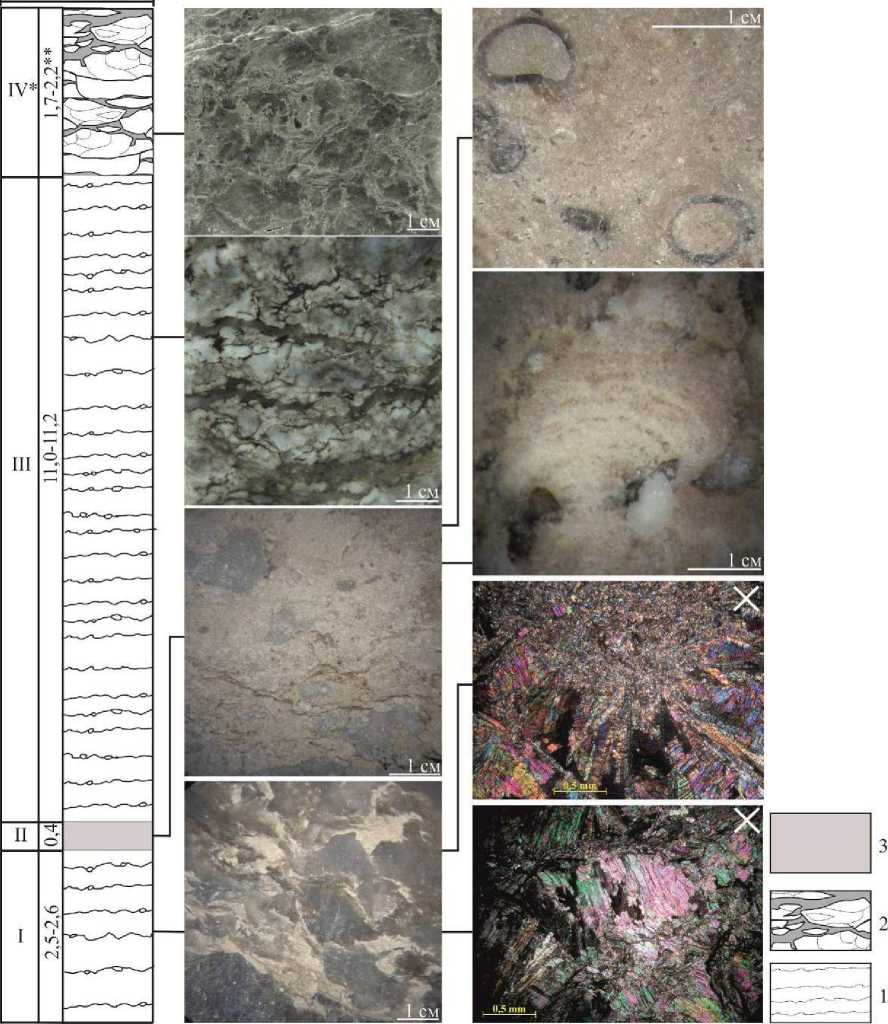

Породы соликамской свиты соликамского горизонта изучались нами по материалам керна скважин, пробуренных в надсолевой толще Верхнекамского месторождения солей, а также в карьере Чум-касского гипсового месторождения и разрезе "Чусовская стрелка".

В пределах Верхнекамского месторождения солей соликамская свита подразделяется на соляно-мергельную (наиболее поздние эвапориты нижней перми) и тер-ригенно-карбонатную толщи. Соляномергельная толща сложена чередующимися в разрезе и фациально сменяющими друг друга слоями и прослоями мергелей, мергель-гипсовой породы.

Рис. 9. Литологический разрез лунежской пачки. Сульфаты: 1 – с реликтовым шевронным строением; 2 – массивные; 3 – желваковые

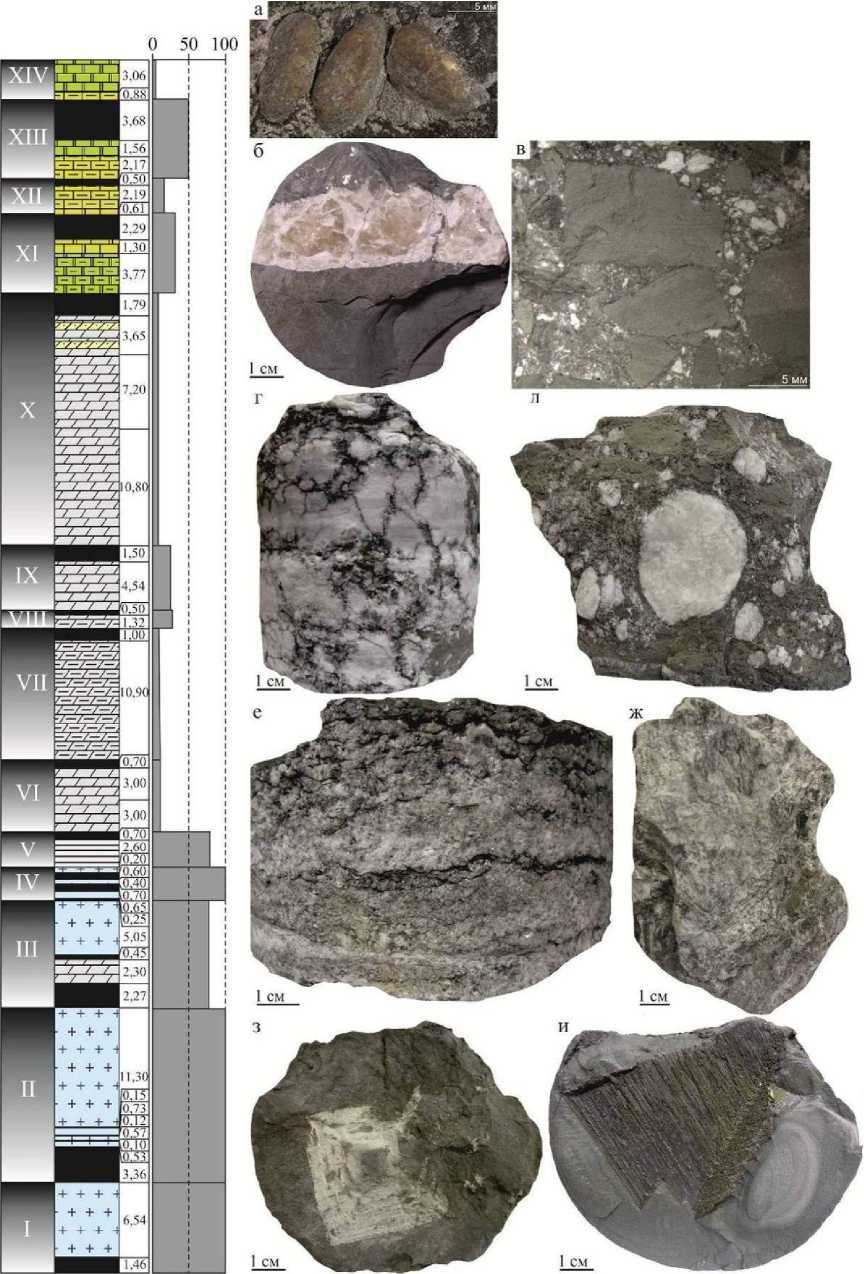

Рис. 10. Литологический разрез соликамской свиты надсолевой толщи Верхнекамского месторождения по скв. 704/1 (Половодовский участок): а – раковины двустворок; б-е – желваки гипса (б – в секущих трещинах; в – в составе цемента брекчии; г-д – прослои); е – массивный прослой гипса; ж – прослой гипса с "теневым" шевронным строением; з, и – псевдоморфозы по "лодочкам" галита

В нижней части толщи иногда присутствуют маломощные прослои каменной соли. В разрезе соляно-мергельной толщи Половодовского участка Верхнекамского месторождения (рис. 10), расположенного в центральной части Соликамской впадины, нами выделены тринадцать ритмопа-чек. В основании нижних четырех пачек лежит мергель-гипсовая порода, сменяющаяся выше по разрезу каменной солью, а верхние пачки (5-13) начинаются с терри-генно-карбонатных разностей и завершаются существенно сульфатной породой. Заканчивается разрез тонкослоистыми доломитами. По распределению эвапоритовых пород в соляно-мергельной толще и их доле в общем объеме ритмопачки можно выделить три периода усиления эвапоритового режима бассейна осадконакопления: наиболее мощный в начальный период накопления толщи (1-5 рит-мопачки) и два менее интенсивных в середине и на завершающих стадиях (8-9 и 11-13 ритмопачки соответственно).

Мергели обычно пелитоморфные тонкослоистой до массивной текстуры; состав их карбонатной составляющей варьируется от существенно известковой до существенно доломитовой. В верхней части соляно-мергельной толщи нередко отмечаются полиминеральные псевдоморфозы по раковинам двустворок [16], а в нижней – пирит-кальцит-кварц-халцедо-новые псевдоморфозы по скелетным кристаллам ("лодочкам") галита. Гипс (редко ангидрит) встречается на разных глубинах, где слагает желваки (0,5-10 см, реже больше) и их прослои. Отмечено, что форма желваков разная: в прослоях они, как правило, вытянуты по вертикали, нередко каплеобразные (расширяются от основания к вершине), тогда как одиночные обособления – изометричные, округлые. Кроме того, желваки гипса отмечены в виде цепочек, приуроченных к секущим трещинам, и в составе цемента некоторых (литогенетических?) брекчий. Изредка гипс слагает маломощные (до 50 см) прослои, на фоне массивной текстуры которых иногда фиксируется «теневое» шев- ронное строение. В целом для отложений соляно-мергельной толщи характерна сильная фациальная изменчивость как по вертикали, так и латерали – прослои не выдержаны по мощности, нередко выклиниваются [7].

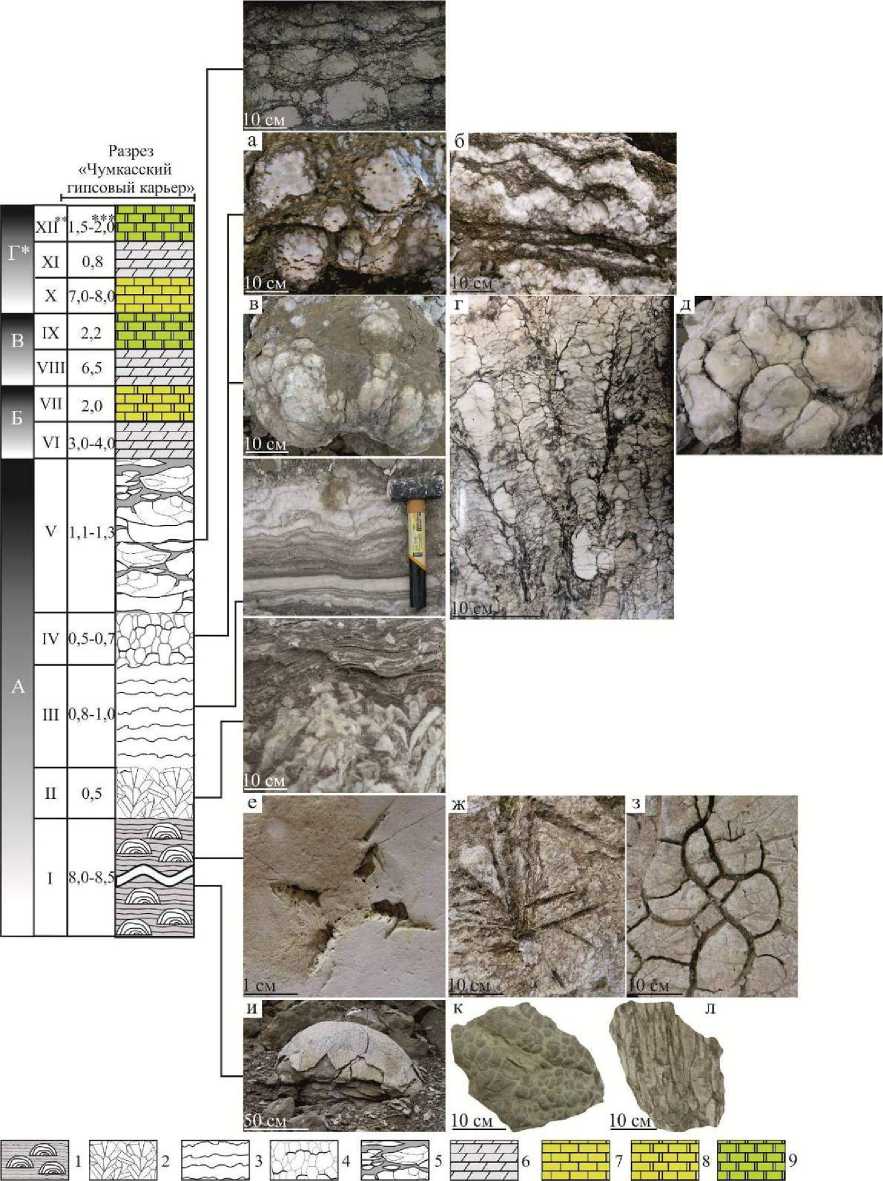

В пределах Чумкасского гипсового месторождения и в разрезе "Чусовская стрелка" соликамские отложения залегают на лунежских сульфатах со стратиграфическим перерывом (рис. 11).

В нижней части свита представлена светло-серым пелитоморфным доломитом со средне-, тонкослоистой мелко-, крупноволнистой текстурой (слой 1). Изредка встречаются линзочки оолитового сложения. На поверхности прослоев доломита иногда наблюдаются отпечатки скелетных кристаллов галита и льда, а также концентрические полигональные трещины усыхания. В пределах слоя фиксируются множественные строматолитовые постройки, среди которых наиболее распространены очень крупные (диаметр более 1 м) полушаровидной формы, реже встречаются волнисто-слоистые пластовые, столбчатые [13, 17].

Выше следует гипсовая порода (2-5 слои). В основании залегает слой мелко-, среднезернистого гипса с реликтовым шевронным строением (слой 2). Морфология "двойников" разнообразна: отмечаются слои веерообразных кристаллов, остро- и широкоугольные кристаллические сростки. Краевые части былых индивидов насыщены глинисто-карбонатным материалом. Выше по разрезу "двойники" перекрыты ритмично-слоистой мелко-, микрозернистой гипсовой породой (слой 3), в кровле прослоев которой иногда отмечаются глинисто-карбонатные слойки мощностью до первых миллиметров. Выше по разрезу количество глинисто-карбонатного материала в породе увеличивается (до 15-20%) и гипсовая порода приобретает желваковую (слой 4) и лин-зовидно-желваковую (слой 5) текстуру. Желваки гипса преимущественно округлые с заливообразными границами, их размер варьируется от нескольких

Рис. 11. Литологический разрез соликамской свиты на Чумкасском гипсовом карьере: 1 – тонкослоистый доломит со строматолитовыми постройками; 2-5 – текстурно-структурные типы сульфатов (2 – с реликтовым шевронным строением; 3 – неяснослоистые; 4 – желвако-вые; 5 – линзовидно-желваковые); 6 – мергель; 7 – известняк; 8 – известняк доломитовый; 9 – доломит. Обозначения: а – желваки гипса; б – энтеролитовая складчатость; в-д – агрегаты желваков гипса типа "цветной капусты" (в, г – продольный срез; д – поперечный); е – отпечаток скелетного кристалла каменной соли; ж – отпечатки кристаллов льда; з – трещины усыхания; и-л – строматолитовые постройки (и – полушаровидные; к – волнисто-слоистые пластовые; л – столбчатые)

миллиметров до 10-15 см. Иногда в основании прослоев они формируют агрегаты типа "цветной капусты". В поперечном срезе такой агрегат характеризуется полигональным строением, а в продольном видно, что слагающие его желваки имеют каплевидную форму (расширяются от основания к кровле). Отмечено, что на отдельных редких участках прослои желваков ангидрита смяты (т.н. энтеролитовая складчатость).

Слои 6-12 сложены глинисто-карбонатными разностями, состав карбонатной составляющей которых варьируется от известковистого до доломитового. Породы характеризуются пелитоморфной структурой и тонкослоистой текстурой, нередко тонкой плитчатой отдельностью.

Таким образом, разрез соликамской свиты Чумкасского гипсового карьера, как и разрез соляно-мергельной толщи Верхнекамского месторождения, характеризуется ритмичностью.

Обсуждение результатов и заключение

Изучение структурно-вещественных особенностей филипповско-иренских эвапоритов показало, что для сульфатных пачек в целом характерно циклическое строение. В подошве прослоев в большинстве случаев отмечаются шевронные структуры, которые выше по разрезу постепенно сменяются мелкозернистой неяснослоистой (центр), а затем желваковой и/или линзовидно-желваковой (кровля) породой. Такое текстурно-вещественное строение прослоев позволяет предполагать, что садка сульфатного вещества началась с образования крупных кристаллов гипса и их двойниковых агрегатов из слабонасыщенных растворов [40]. Их смена вверх по разрезу мелкозернистым материалом свидетельствует о последующем пересыщении рассолов в бассейне осадконакопления и массовом отложении пелитоморфного гипсового [31] или бассанитового [29, 38] материала. Изменение массивной текстуры сульфатов на линзовидно-желваковую и желваковую обусловлено увеличением содержания в породе глини-сто-карбонатной составляющей [9]. Последнее может свидетельствовать об опреснении палеобассейна и привносе терригенных осадков. Таким образом, наблюдаемая смена шевронного гипса неяснослоистым, желваковым и линзовидно-желваковым представляет собой результат закономерного изменения состава вод бассейна на сульфатной стадии цикла (ритма).

В работах многих исследователей показано, что образование желваков происходит на стадии диагенеза за счет собирательной перекристаллизации в илистом глинисто-карбонатно-сульфатном материале. Однако дискуссионным до сих пор является вопрос об образовании желваков сульфатов с вытянутой формой. Одни исследователи [23, 36] считают, что они являются своеобразными псевдоморфозами по первичным шевронным кристаллам гипса, от которых наследуют вертикальную ориентировку и вытянутую форму. Другие [15, 28, 35] связывают их формирование с тектоническими (пластическими) деформациями. В некоторых работах [32, 35] линзовидная и линзовидно-желваковая форма сульфатных обособлений объясняется преобразованием (растворением) осадка под действием литостатического давления.

Наши наблюдения показывают, что морфология желваков определяется количеством сульфатного материала, а также анизотропией минералообразующей среды. Так, в глинисто-карбонатной «матрице» растущие единичные желваки, получающие равномерное питание со всех сторон и не ограниченные в пространстве, характеризуются существенно сферической формой (рис. 10,д, 11,а). В случае незначительного количества несульфатного материала многочисленные желваки имеют форму воздушного шара и растут в направлении обогащенной водой кровли слоя – вплоть до параллельно-шестоватого агрегата (рис. 10,г, 11,в, г). Такое явление получило название геометрического отбора [4]. В ярко выраженной слоистой среде желваки имеют форму линз, что может являться результатом соответствующей симметрии питающей среды, определяемой законом Кюри [20]. Послойное разрастание желваков приводит к формированию второй генерации кристаллов ангидрита, ориентированных вдоль их поверхности (рис. 3, 7, 9).

Природа энтеролитовой складчатости в сульфатных отложениях давно обсуждается. Многие связывают ее с процессами гидратации, когда при увеличении объема породы отдельные прослои сминаются в складки [1, 14, 21, 42]. Однако исследования современных себх показали, что жел-ваковые и энтеролитовые структуры встречаются уже на глубине 1-2 м выше уровня грунтовых вод (зона капиллярного поднятия) и сложены нелитифицирован-ным ангидритом [24, 27]. Это обстоятельство дало основание предполагать их формирование в процессе роста на стадии раннего диагенеза как желваков, так и сминающихся слоев ангидрита, а не при гидратации на стадии гипергенеза [26, 27, 30, 33, 34, 43].

Закономерностей изменения текстур карбонатных пачек по разрезу не выявлено. Они характеризуются выдержанным тонкослоистым пелитоморфным, реже массивным оолитовым, строением, и лишь в краевых частях прослоев отмечаются небольшие линзовидно-желваковые обособления гипса. Переслаивание пелитоморфного и оолитового доломита может говорить о периодичном обмелении бассейна осадконакопления и смене тонкодисперсного материала оолитовым, характерным для зоны активной волновой деятельности. Присутствие в центре многих оолитов пустот, а также наличие интерстициального кальцита в доломитовых оторочках позволяют предполагать, что в качестве их затравки выступал пелитоморфный известковый материал, который в дальнейшем был выщелочен.

Появление участков оолитового строения с поровым пойкилитовым гипсовым цементом, а также присутствие желваков сульфатов в секущих трещинах позволяют предполагать, что часть сульфата в карбонатных пачках имеет не седиментационную природу, а связана с привносом сульфат-иона на стадии диагенеза. Присутствие строматолитовых построек говорит о мелководных условиях образования карбонатов [11, 17]. Наличие в них зоны окремнения, вероятно, свидетельствует об изменении условий в палеобассейне, приведших к вымиранию организмов и разложению органического вещества, формированию кислых условий, благоприятных для осаждения кремнезема. Присутствие отпечатков и псевдоморфоз по скелетным кристаллам галита в терригенно-карбонатных породах соликамской свиты свидетельствует о повышенной солености вод бассейна, приближающейся к галито-вой садке, которая начинается при минерализации воды 300-325 г/л [5].

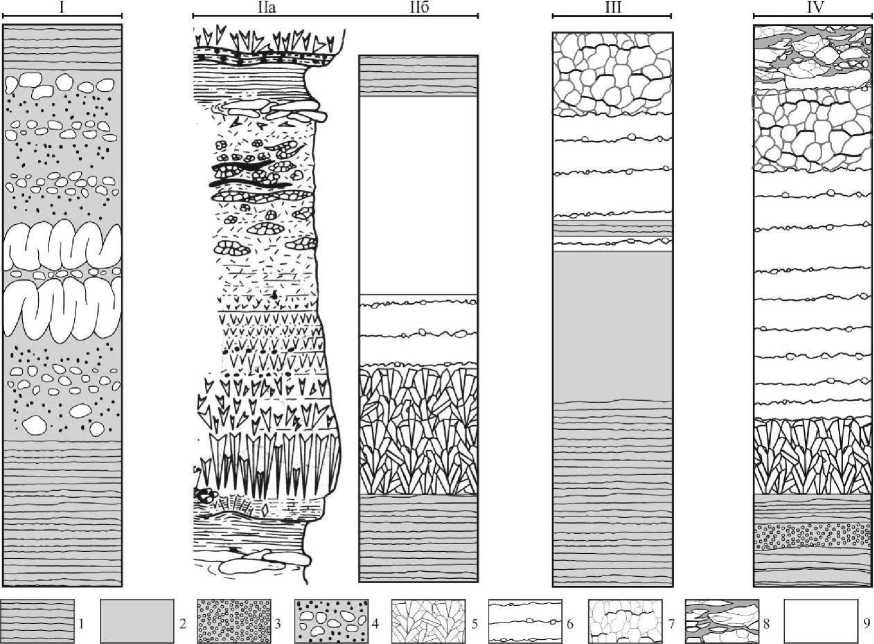

Таким образом, выявленные вещественно-структурные особенности карбонатных и сульфатных пород позволили проследить эволюцию осадконакопления в пределах каждого ритма и составить для них типовой идеализированный разрез (рис. 12,IV).

Схожая последовательность изменения структурно-вещественных характеристик карбонатно-сульфатных эвапоритов отмечается в разрезе мессиния (верхний миоцен) Северных Апеннин (рис. 12,II) [37]. Осадочный цикл здесь начинается с тонкослоистых аргиллитов, известняков и строматолитовых доломитов. Гипсовая часть разреза представлена шевронной разностью, которая перекрыта неяснослоистой. Однако верхняя часть разреза осложнена хаотическими гипсовыми отложениями, которые связываются с оползневыми потоками. Такая последовательность отвечает условиям мелководий краевых частей высыхающего бассейна либо соляных озер, расположенных близко к морю [37, 39].

Некоторое сходство отмечено в строении формации Канган (нижний триас) Персидского залива (рис. 12,III) [43]. В основании цикла здесь залегают массивные до слоистых известковистые аргилли- ты, глинистые карбонаты и органогеннодетритовые доломиты. Сульфаты представлены массивной породой, которая в верхней части разреза постепенно сменяется желваковой. В отличие от карбонат-но-сульфатного разреза нижнепермских эвапоритов циклы в формации Канган не выдержаны и в редких случаях их мощность превышает первые метры. Предполагается [43], что формирование пород здесь происходило в субаквальных мелководных условиях, которые на завершающей стадии сменились субаэральными (условия себх).

Близкие черты строения характерны также для осадочного цикла современных солончаков Южной Австралии (оз. Марион, Нью-Лейк, Мак-Доннелл), где в осно- вании залегают крупные сдвойникован-ные кристаллы гипса, перекрываемые выше по разрезу тонкослоистым мелкозернистым гипсом [22].

В отличие от субаквальных отложений карбонатно-сульфатные породы себхи не показывают четко выраженного циклического строения. Примером современной себхи с карбонатным осадконакоплением является район Абу-Даби на берегу Персидского залива (рис. 12,I) [22]. Здесь осадочный цикл начинается с лагунных и карбонатных песков и/или илов, в кровле которых залегают небольшие водорослевые маты и строматолиты. Выше по разрезу поровые воды характеризуются более высокой минерализацией, что

Рис. 12. Сопоставление схематизированных разрезов себхи (I) и осадочных циклов мессиния Северных Апеннин (IIа – по [Vai, Ricci-Lucchi, 1977]; IIб – стилизированный), нижнего триаса формации Канган Персидского залива (III) и нижнепермских карбонатно-сульфатных эвапоритов Пермского Прикамья (IV): 1-4 – структурно-текстурные типы карбонатов (1 – тонкослоистые пелитоморфные; 2 – органогенно-детритовые; 3 – массивные оолитовые; 4 – массивные с рассеянными желваками); 5-9 – структурно-текстурные типы сульфатов (5 – с реликтовым шевронным строением; 6 – массивные; 7 – желваковые; 8 – линзовидно-желваковые; 9 – хаотические)

способствует интенсивному росту гипсовых кристаллов и формированию прослоев (до 30 см), представляющих собой "кашу" мелких зерен. В процессе диагенеза такая "каша" не только дегидратируется, но и превращается в складчатые и энтеролитовые слои. В средней части себхи за счет повышенного испарения увеличивается минерализация поровых вод, что провоцирует осаждение эфемерного галита и дегидратацию гипса с образованием массивного и желвакового ангидрита. Завершается разрез материалом ветровых наносов, в котором благодаря поступлению с грунтовыми водами сульфат-иона образуются ангидритовые или гипсовые кристаллы. Галит в этой зоне осаждается локально в виде корковых кристаллов и цемента.

Схожая последовательность фаций отмечается и в древних себхах, примером одной из которых является разрез нижнего пурбека (верхняя юра) Южной Англии [34]. В отличие от себхи побережья Персидского залива здесь отсутствуют карбонатные илы и присутствуют горизонты ископаемых почв, что может говорить о формировании отложений пурбека в менее аридных условиях [25, 41].

Таким образом, переслаивание карбонатных и сульфатных пачек в разрезе кунгурских эвапоритов Пермского Прикамья свидетельствует о проявлении пяти циклов развития эвапоритового бассейна, которое завершилось его полным усыханием (исключение составила территория Соликамской впадины). Соликамские соляномергельные отложения сформировались в начальный период последнего трансгрессивного цикла раннепермского моря, когда шло постепенное распреснение реликтовой кунгурской лагуны в условиях, близких к современным себхам. Смена тонкослоистого пелитоморфного или массивного оолитового доломита шевронной, массивной, желваковой и линзовидно-желваковой сульфатной породой в пределах ритмопачки отражает закономерное изменение состава вод бассейна в течение одного цикла. Выдержанное строение ритмопачек и их неоднократное чередование в разрезе нижнепермских эвапоритов говорят об осадконакоплении в обширном мелководном, периодически опресняющемся бассейне. Текстура сульфатов формируется на стадии седиментации и диагенеза и зависит от содержания несульфатного материала в породе и анизотропии минералообразующей среды.

Список литературы Литология нижнепермских карбонатных и сульфатных эвапоритов района «классического» Кунгура (Пермский край)

- Вассоевич Н.Б. Текстура осадочных горных пород//Справочное руководство по петрографии осадочных пород. Л.: ГНТИ нефтяной и горно-топливной литературы, 1958. Т. I. С. 95-12.

- Герасимов Н.П. Кунгурский ярус Камского Приуралья//Учен.зап. Перм. ун-та, 1952. Т. 7, вып. 1. С. 3-38.

- Герасимов Н.П. О циклах осадконакопления в верхнем палеозое Пермского Приуралья и о границе карбона и перми//Международный геологический конгресс. XVII сессия: тез. докл. М; Л.: ОНТИ, 1937. С. 87-88.

- Григорьев Д.П., Жабин А.Г. Онтогения минералов. М.: Наука, 1975. 340 с.

- Жеребцова И.К., Волкова Н.Н. Экспериментальное изучение поведения микроэлементов в процессе естественного солнечного испарения воды Черного моря и рапы Сасык-Сивашского озера//Геохимия. 1966. № 7. С. 832-845.

- Золотова В.П. Верхний горизонт кунгурского яруса Пермского Прикамья//Учен. зап. Перм. ун-та. 1961. Т. 18, вып. 2. С. 313.

- Иванов А.А., Воронова М.Л. Верхнекамское месторождение калийных солей. Л.: Недра, 1975. 219 с.

- Игнатьев В.И. Формирование Волго-Уральской антеклизы в пермский период. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1976. 256 с.

- Копнин В.И. Кальциево-сульфатные породы в пермских отложениях Пермского Приуралья//Моделирование геол. систем и процессов: мат-лы регион. конф./Перм. гос. ун-т. Пермь. 1996. С. 130-132.

- Копнин В.И. Условия седиментации кунгурских соленосных отложений в Соликамской впадине Предуральского прогиба//Труды ВНИГНИ (Камское отделение).Пермь: Перм. книж. изд-во, 1973. Вып. 118. С. 221-238.

- Маслов В.П. Строматолиты//Труды ГИН АН СССР. 1960. Вып. 41. 188 с.

- Международный конгресс «Пермская система земного шара». Путевод. геологических экскурсий/под ред. Б.И. Чувашова; УрО РАН. Свердловск, 1991. 153 с.

- Наугольных С.В. Стратотип кунгурского яруса и его корреляционный потенциал//Биота Востока Европейской России на рубеже ранней и поздней перми: мат-лы к Междунар.симп. «Верхнепермские стра-тотипы Поволжья». М.: ГЕОС, 1998. С. 1933.

- Ованесов Г.П., Алексеев Г.П., Белоликов Н.И. и др. Геологическая эффективность геофизических работ в Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. М.: Недра, 1980. 253 с.

- Петротектонические основы безопасной эксплуатации Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей/под ред. Н. М. Джиноридзе. СПб.; Соликамск, 2000. 400 с.

- Силантьев В.В. Уфимский ярус. Соликамский горизонт//Биота Востока Европейской России на рубеже ранней и поздней перми: мат-лы к Междунар. симп. «Верхнепермские стратотипы Поволжья». М.: ГЕОС, 1998. С. 37-54.

- Сонин Г.В., Калинина Т.А., Осин Ю.Н., Воробьев В.В. Стеночные строматолиты соликамского горизонта Пермского Приуралья и их происхождение//Современные концепции научных исследований: мат-лы XII Междунар. конф. М., 2015. С. 141-147.

- Софроницкий П.А., Золотова В.П. Нижний горизонт кунгурского яруса Пермского Прикамья//Учен. зап. Перм. ун-та. 1957. Т. 11, вып.2. C. 5-12.

- Чувашов Б.И., Черных В.В. Филипповский карьер//Геологические памятники Пермского края: энциклопедия/Горный институт УрО РАН. Пермь: Книжная площадь, 2009.С. 123-128.

- Шафрановский И.И. Внешняя симметрия реальных кристаллов и симметрия питающей среды//Зап. Всесоюз. мин. об-ва. 1954. Ч. 83, № 3.

- Швецов М.С. Петрография осадочных пород. М.: Госгеолтехиздат, 1958. 417 с.

- Шрейбер Б.Ш., Такер М.Е., Тилла Р. Побережья аридных зон и эвапориты//Обстановки осадконакопления и фации: в 2 т. М.: Мир, 1990. Т.1. С. 232-279.

- Bossio A., Esteban M., Giannelli L., Longi-nelli A., Mazzanti R., Mazzei R., Ricci Lucchi F., Salvatorini G. Some aspects of the upper Miocene in Tuscany//Messinian Seminar. Pisa, 1978. 88 p.

- Evans G., Kirkham A. The Quaternary deposits//The emirates: a natural history/P. Hel-lyer, G. Aspinall. London: The Trident, 2005. P. 65-79.

- Francis J.E. The dominant conifer of the Jurassic Purbec Formation, England//Palaeontology. 1983. № 26. P. 277-294.

- Holliday D.W. Nodular gypsum and anhydrite rocks in the Billefjordan region, Spitsbergen//Nor. Polarinst. 1965. P. 65-73.

- Hussain M., Warren J.K. Nodular and entero-lithic gypsum: the "Sabkha-tization"of Salt flat playa, West Texas//Sedimentary geology. 1989. Vol. 64. P. 13-24.

- Kasprzyk A., Orti F. Paleogeographic and burial controls on anhydrite genesis: a case study from the Badenian basin in the Carpathian Foredeep (southern Poland, western Ukraine)//Sedimentology. 1998. № 45. Р. 889-907.

- Kinsman B. Wind Waves. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 1965. 676 p.

- Lugli S., Gennari R., Gvirtzman Z., Manzi V., Roveri M., Schreiber C.B. Evidence of clastic evaporites in the canyons of the Levant Basin (Israel): implication for the Messinian salinity crisis//Journal of sedimentary research. 2013. Vol. 83. P. 942-954.

- Macdonald G.S. Anhydrite-gypsum equilibrium relationships//American Journal of Science. 1953. № 251 (12). P. 884-898.

- Nanfito F. Timing of Diagenesis and Deformation of Carboniferous Gypsum & Anhydrites in Spitsbergen/In Partial fulfillment of the requirements for the Degree. Summer, 2008. 62 p.

- Orti F., Rosell L., Ingles M., Playa E. Depo-sitional models of lacustrine evaporites in the SE margin of the Ebro Basin (Paleogene, NE Spain)//Geologica Acta. 2007. Vol. 5, № 1. P. 19-34.

- Shearman D.J. Origin of marine evaporites by diagenesis//Transactions of The Institution of Mining and Metallurgy. 1966. № 75. P. 208-215.

- Shearman D.J. Syndepositional and late di-agenetic alteration of primary gypsum to anhydrite//Sixth International Symposium on Salt. Alexandria: Salt Institute, 1985. Vol. 1. P. 41-50.

- Testa G., Barbieri M., Cortecci G. The origin of Messinian evaporites from Tuscany (Italy) based on new stratigraphic and Geochemical data//17th Regional African European Meeting of Sedimentology: abstract volume. Sfax-Tunisia, 1996. P. 264-265.

- Vai G.R., Ricci-Lucchi F. Algal crusts autochthonous and clastic gypsum in a cannibalistic evaporite basin: a case history from the Messinian of the Northen Apennines//Sedimentology. 1977. № 24. P. 211-244.

- Van Driessche A.E.S. Benning L.G., Rodri-guez-Blanco J.D. et al. The role and implications of bassanite as a stable precursor phase to gypsum precipitation//Science. 2012. Vol.336 (6077). P. 69-72.

- Warren J.K. On pedogenic calcrete as it occurs in the vadose zone of Quaternary calcareous dunes in Coastal South Australia//Journal of Sedimentary Petrology. 1983. №29. P. 609-638.

- Warren J.K. The hydrological setting, occur-ence and significance of gypsum in late Quaternary salt lakes in South Australia//Sedimentology. 1982. № 29. P. 609-638.

- West I.M. Evaporites and associated sediments of the basal Purbec formation (upper Jurassic) of Dorser//Proceedings of The Geologists Association. 1975. № 86. P. 205253.

- West I.W. Review of evaporite diagenesis in the Purbek Formation of Southern England//Symposium Sedimentation jurassique W. Europeen. 1979. № 1. P. 407-416.

- Zamannejad A., Jahani D., Lotfpour M., Mo-vahed B. Mixed evaporite/carbonate characteristics of the Triassic Kangan Formation, offshore area, Persian Gulf///Revista Mexi-cana de Ciencias Geologicas. 2013. Vol. 30, № 3. P. 540-551.