Людиковский глагол и его диалектные источники

Автор: Родионова Александра Павловна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Языкознание

Статья в выпуске: 1 (178), 2019 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены диалектные источники для исследования людиковского глагола: архивные и полевые материалы, образцы речи. В ФА ИЯЛИ КарНЦ РАН имеется накопленный аудио- и видеоматериал, собранный начиная с конца 1940-х годов. Значимое место занимают зафиксированные А. П. Баранцевым в период с 1963 по 1973 год образцы речи. Важным диалектным ресурсом может служить также и полевой материал, собранный исследователем лично. Как правило, диалог с информантом предполагает выявить грамматические формы и категории в речи носителя языка. Достигается это при помощи задаваемых информанту вопросов, связанных с его бытовой жизнью. Исследование категории глагола в людиковском наречии доставляет исследователю много трудностей. Сбор языкового материала из года в год затрудняется, поскольку количество носителей, свободно владеющих родным языком, стремительно сокращается. Людиковское наречие находится на грани полного исчезновения. В 2016 году на базе вепсского корпуса был создан карельский корпус, включающий в себя деление на три подкорпуса в соответствии с тремя основными наречиями. Новый объединенный корпус получил название «Открытый корпус вепсского и карельского языков» (ВепКар). В будущем данный корпус может также служить надежным источником диалектного и младописьменного материала на карельском и вепсском языках

Людиковское наречие, архивные источники, полевые материалы, открытый корпус вепсского и карельского языков (вепкар)

Короткий адрес: https://sciup.org/147226404

IDR: 147226404 | УДК: 811.511.112 | DOI: 10.15393/uchz.art.2019.276

Текст научной статьи Людиковский глагол и его диалектные источники

Наряду с другими наречиями карельского языка (собственно карельским и ливвиковским) людиковское исследовано менее подробно. И если науке известны исследования в области исторической и синхронной фонетики [1], [6], [7], а также имеются источники словарного состава [4], образцов речи [2], [5], [8], то людиковская грамматика изучена значительно слабее. В последнее время в ИЯЛИ КарНЦ РАН ведется планомерная работа именно в области морфологии: исследуется как именное, так и глагольное словоизменение. Глагол является наиболее сложным разделом лю-диковской грамматики. Диалектные материалы для изучения названного раздела грамматики мы берем, в первую очередь, из архивных источников, образцов, полевых материалов.

В Фонограммархиве ИЯЛИ КарНЦ РАН имеется богатый аудио- и видеоматериал, собранный начиная с конца 1940-х годов: записи, сделанные В. Я. Евсеевым у северных лю-диков в Спасской Губе Кондопожского района (1948–1960), фольклорные материалы, зафиксированные в 1960-е годы М. Ф. Пахомовой, У. С. Конкка, А. С. Степановой в селах Тивдия и Михайловское. Значимое место занимают записанные А. П. Баранцевым в период с 1963 по 1973 год образцы речи от информанта А. И. Баранцевой – уроженки д. Пелдожа Святозерско-

го сельсовета Пряжинского района Карельской АССР. Именно А. П. Баранцев стал первым из отечественных лингвистов, опубликовавших образцы людиковской речи (святозерский говор), где собраны воспоминания информанта о годах Гражданской и Великой Отечественной войн, о «деревенском периоде» жизни информантки, о крестьянских занятиях, промыслах и др. Данные образцы исключительно ценны при исследовании людиковской грамматики.

Важным и даже самым главным диалектным источником служит полевой материал, собираемый исследователем лично. Как правило, диалог с информантом позволяет более целенаправленно выявить грамматические формы и категории в речи носителя языка. Это достигается при помощи вопросов, задаваемых информанту и связанных с его бытовой жизнью: о событиях, происходивших ранее, о прежней жизни, об одежде, которую носили ранее, и т. д.

После дальнейшей расшифровки и анализа собранных образцов речи можно почерпнуть главнейшие сведения о глаголе. В качестве примера приведем небольшой отрывок текста, который демонстрирует то, как протекает беседа, какого типа вопросы интересуют исследователя, как он стремится направить беседу в определенное русло и т. п.

- Elin mina Vasakas, pienenny neicykanny siga suadih , sigägi elin , tuatto minul oli , muamo, deduška oli . Nu vot v sorokovom, tritsat’ dev’atom godu tuatto minun otettih armejah, okopoil’ i enambi ei tulnud kodih. Edele rodih otecestvennoi voinu tanne. Sinnegi hai i kuoli , mina d’ain maman ker. Deduska evakuatsijah en tiije , deduska d’ai täh, kyläh sie meile, Vašakkah. Me maman ker Petrovskoil työttih baržal, i baržal olimme kaks ned’älid, kačajimmos , bombittih nemcat. Sit tulimme.. . i mina en tiijanyh ni yhty sanua, en voi ven’akse..

– Karjalakse pagižit?

– Da, en tiijännyh nimidä, daže en voinnuh pakita ičele ni vetty juoda ni leibyä palaste, ni luzikkaa käzih ottaa . No sid tytöin ker puuttuimme kvartirah, tytär oli russkoi neicykkaine, rovestnicat minul ei oli , postarse, hai ozuttau i sanou ven’akse, i mina vahazel opastuin . Sid tyottih meid edele, sid kaiken talven ajoimme mašinal i do Jaroslavlepäi työttih , sinne, sid Jaroslavlepäi kyläh, sinne, sovhozoih. Sid siegi maman ker elimme . Häi kävyi pakiččemah , štob elädä , a minä en voinuh , parembi nälgäh kuolen , no en lähte . Minä hoz’aikan ker elin , hoz’aika minut školah go-tovii , i sigä uvvessah, minä četįre klassa lopin i sid udessah lopin , kolmandeh kluasassah učiimmos . Voinu lope i, kačo, i myö tulimme Belomorskah, a Belomorskas, zeml’ankois elin . A voi sid zeml’ankoispiai, vot kui osvobodittih Petrozavodsk, tulimme kodih järilleh maman ker. I vot zavo-dimme ruata , Vašakas. Kai voimme , muadu labd’uol, štobi obrabotat’ muad, heboloil, astuvoicin . piilimme mecat, a kevädel – splaval, splavl’aičimme … A sit f p’atides’atom godu menin miehel. Järilleh lähtin kyläspiäi Petrovskoile…

Olin n’an’kannu, vuoden, sid n’an’kannu olin vuo-den… sid poznakomin yhtes sijahizes, häi ruadoi voinus, gospital’is, a sid minuu gospitalih perevedii . Olin oficant-kannu. Mužikke minut, kui sanotah … kaks ned’alii elim-me , da sid i jarilleh lahti i sid mina elin vdovuskannu lid-nas. Gospitalis ruadoin , sid po komsomolskim put’ovkam työttih mied’ ruadoh op’at’. Sid minä v sovhoze Zaitseva sigägi ruadoin . Sid löydin toižen saldatan op’at’… kolhozas jo nadoeici ved’ - a ved’ silloi minul oli vaigu vosemnad-cat’ let, konzu miehele menin enzi kerran, dumaijin , hos-podi, op’at’ kolhozas, op’at’ ruata pidäy . No sid häi minuu vįįruiči , direktoru, konešno, ei pie sanoa , a zamestitel’u direktora sanou , konecno, vUruicin neicykkany. a sol-dattu Mokovah ajoi …a minä sid gospitalis ruadoin da miehele udessah menin . A sid Br’anskah menin , Br’anskas elin , derevn’a Savic. A sigä rodih pogaine, Br’anskas… Kuus kuudu kacoin dai kuoli. Ajoin op’at’ kodih jaril-leh, Vašakkah, op’at’ sovhozah. A sid sie suain viiž lastu, tyttären ezmäi suain, sid poigan, sid tytär, sid poige, sid tytär, nu vobšem – viiž, kaks poigad da kolme tytärd…

– Жила я в Вашаково, маленькой девочкой, там родили , там жила , папа у меня был , мама, дедушка [ был ]. Ну, вот, в сороковом, тридцать девятом году папу забрали в армию, в окопы, и он домой не вернулся . А потом здесь была (досл. случилась ) Отечественная война. На ней он и погиб , я осталась с мамой. Дедушка в эвакуацию (попал) – не знаю , дедушка здесь остался , у нас в деревне, в Вашаково. Нас с мамой в Петрозаводск отправили на барже, две недели на барже были , смотрим – немцы разбомбили . Потом вернулись. Я ни слова по-русски не знала.

- По-карельски говорила ?

– Да, ничего не знала , даже не могла для себя ни воды попросить , ни кусочка хлеба, ни ложку в руку взять . Но потом мы с девочкой попали в квартиру (жить), девочка эта была русской, ровесниц у меня не было , (все) постарше. Она показывает и говорит по-русски, и я потихоньку научилась . Потом нас дальше отправили , потом всю зиму на машине ехали , до Ярославля привезли , туда до Ярославля, в деревню, в совхозы. Там мы с мамой и жили . Она ходила просить милостыню, чтобы выжить , а я не могла , лучше я от голода умру , но не пойду (просить милостыню). Я с хозяйкой жила , хозяйка меня к школе готовила , и там снова, я четыре класса закончила , и потом снова закончила , до третьего класса училась . Война закончилась [ посмотри , прим. вводное слово] и мы приехали в Беломорск, а в Беломорске в землянках жила . А потом из землянок, когда Петрозаводск освободили , вернулись назад домой с мамой. И начали работать в Вашаково. Как могли , лопатой землю (копали), чтобы обработать землю, лошадьми, боронила … лес пилили , а весной - на сплаве, сплавляли. А потом в пятидесятом году я вышла замуж. Назад из деревни в Петрозаводск вернулась .

Год нянькой была , потом нянькой год была .. потом познакомилась с одним заместителем, он на войне в госпитале работал , и меня в госпиталь перевели (работать). Была официанткой. Муж меня, как говорится , две недели жили , а потом обратно уехал , и потом я «вдовушкой» жила в городе. В госпитале работала , потом по комсомольским путевкам отправили нас на работу опять. Потом я в совхозе им. Зайцева работала . Затем другого солдата нашла … В колхозе уже надоело ведь – мне ведь тогда было всего восемнадцать лет, когда я в первый раз вышла замуж, думаю , господи, опять в колхозе, опять работать надо . Но потом он меня выручил , директор, конечно, нельзя говорить , а заместитель директора говорит , конечно, выручу девушку… солдат в Москву уехал … а я потом в госпитале работала и замуж снова вышла . А потом в Брянск уехала , в Брянске жила , деревня Савиц. В Брянске сын родился … Шесть месяцев, смотрела (= растила), и умер . Я снова домой вернулась , в Вашаково, в совхоз. А потом там пятерых детей родила , вначале дочь родила , потом сына, потом дочь, потом сына, потом дочь, ну, в общем, пятерых, два сына и три дочери…

При анализе этого небольшого отрывка записи [3: 110–117], расшифрованного на странице стандартного объема (2500 знаков), можно проследить в качестве примера частоту употребления некоторых глагольных форм. Как показывает анализ конкретного текста, информант в речи чаще всего использует формы 1 л. ед. ч., когда говорит о себе, реже 1 л. мн. ч. Так, например, 1 л. ед. ч. употребляется информантом 19 раз (minä elin ‘я жила’, minä en tiijännyh ‘я не знала’, minä en voinnuh ‘я не могла’, mina d’ain’ ‘я осталась’; в настоящем времени en tije ‘я не знаю’, en lähte ‘не пойду’ и др.); 1 л. мн. ч. – 9 (olimme ‘мы были’; tulimme ‘мы пришли’ и др.); 3 л. ед. ч. – 15 (ei tulnud ‘(он) не пришёл’, kuoli ‘умер’, наст. время ozuttau ‘показывает’ sanou ‘говорит’ и др.); 3 л. мн. ч. – 6 (suadih ‘(они) родили’, otettih ‘взяли’, osvobodittih ‘освободили’ и др.). Наиболее употребительными информантом оказались формы имперфекта, реже презенса.

Частота употребления глагольных форм информантом

|

Форма глагола (частота употребления) |

1 л. ед. ч. (19) |

1 л. мн. ч. (9) |

3 л. ед. ч. (15) |

3 л. мн. ч. (6) |

|

elin ‘жила’; en tiijannyh ‘не знала’; en voinnuh ‘не могла’; d’ain ‘осталась’; en tiije ‘не знаю’; opastuin ‘училась’; kuolen ‘умру’; en lahte ‘не пойду’; lopin ‘окончила’; učiimmos ‘училась’; astuvoičin ‘боронила’; ruadoin ‘работала’; löydin ‘нашла’; poznakomin ‘познакомилась’; menin ‘пошла (досл. вышла [замуж]’; dumaijin ‘думала’; vpruicin ‘выручу’; kačoin ‘смотрела’; ajoin ‘поехала’; suain ‘получила (в тексте: родила)’ |

puuttuimme ‘попали’; olimme ‘жили’; tulimme ‘приехали’; ajoimme ‘отправились’; zavodimme [ruata] ‘начали [работать]’; voimme ‘могли’; piilimme ‘пилили’; splavl’aicimme ‘сплавляли’; elimme ‘жили’ |

oli ‘был’; ei tulnud ‘не приехал’; kuoli ‘умер’; d’ai ‘остался’; ozuttau ‘показывает’; sanou ‘говорит’; kavyi [pakiccemah] ‘ходила [просить, попрошайничать]’; gotovii ‘готовил’; lopei ‘закончилась’; ruadoi ‘работал’; perevedii ‘перевел’; lahti ‘отправилась’; nadoeici ‘надоело’; vįįruiči ‘выручил’; rodih ‘случилось [в тексте: родился]’ |

suadih ‘родили’; otettih ‘взяли’; työttih ‘отправили’; bombittih ‘бомбили’; osvoboditti ‘освободили’; sanotah ‘говорят’ |

Еще реже в речи информанта можно услышать другие формы: 3. инф. илл.: kavyi pakiccemah ‘ходила просить’; императив 2 л. ед. ч.: kačo ‘смотри’; 1. инф. zavodimme ruata ‘стали работать’, obrabotat ‘обработать’, ruata pidäy ‘нужно работать’.

Из архивных источников, расшифровок, а также на основании данного конкретного текста очень сложно выявить в речи формы, например, плюсквамперфекта или потенциала, которые оказались малоупотребительными. И если в научной литературе данные формы выделяются исследователями, то в речи информанты сейчас их практически не используют. Единственная форма потенциала liennou (в 3. л. ед. ч.) встречается в образцах, например, святозерского говора: kouz liennou oлdu meiden rahvas poikki d’ärves ‘как-то были наши люди [пелдожане] за озером’ [2: 39–40], i vie mīdne liennou d’ogi oлnu se onnako oli ‘и еще какая-то река была, по-моему’ [2: 48, 64]. Но сейчас данная форма обладает значением будущего времени: Huomen liinob paha siä ‘Завтра будет плохая погода’.

Качество собранного лингвистического материала определяется степенью владения информантами карельским языком. Собирать языковой материал из года в год становится все труднее: количество носителей, свободно владеющих лю-диковским наречием, стремительно сокращается.

В современной ситуации в научный оборот стали вводить материал на электронных носителях, где система поиска облегчает работу исследователям.

В последние годы в Институт языка, литературы и истории поступало много запросов от карельской общественности и СМИ о создании «Корпуса карельского языка», который бы стал надежным источником различного материала по языку, фольклору, этнографии, истории края и т. д.

С 2009 года ведется работа по созданию «Вепсского корпуса», цель которого заключается в создании корпуса оригинальных вепсских устных и письменных текстов и размещении его в открытом доступе в сети Интернет. В 2016 году корпус стал многоязычным: на базе вепсского был создан карельский корпус, включающий в себя деление на три подкорпуса в соответствии с тремя основными наречиями (собственно карельским, ливвиковским и людиковским). Этот объединенный корпус, включающий в себя два родственных языка, получил название «Открытый корпус вепсского и карельского языков».

Известно также, что в настоящее время карельская общественность стремится получить для карельского языка, как языка титульного этноса республики, статус государственного языка Республики Карелия. Это требует значительных языковых ресурсов, которые позволят более надежно создавать и развивать правила карельской орфографии, вводить в научный и общественный оборот значительное количество материалов, которые востребованы авторами учебников по языку и истории родного края, СМИ, литераторами и т. д.

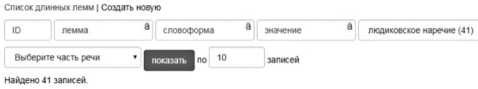

Карельская часть «Открытого корпуса вепсского и карельского языков» создается с использованием опыта и результатов составления «Корпуса вепсского языка». Открытый корпус будет включать в себя две части: тексты и электронный словарь. При составлении словаря встает вопрос: что использовать в людиковском подкорпусе в качестве леммы, или исходной формы (номинатива) у именных категорий, или 1. инфинитива у глаголов? И если другие наречия карельского языка (собственно карельское и ливвиковское) пошли по пути вепсского языка и в качестве леммы используют литературную, письменную норму, к которой привязываются все диалекты, то для людиковского наречия этот вопрос оказался труднорешаемым. В людиковском наречии говоры также отличаются друг от друга. Произведения, справочные материалы, созданные на основе михайловского говора, не всегда принимаются носителями, например, севернолю-диковских говоров, и наоборот. После анализа языковых особенностей людиковских диалектов мы были бы склонны взять за основу говор с. Святозеро, который, на наш взгляд, является наиболее своеобразным, хотя, с другой стороны, наиболее активной является общественность с. Михайловское: на михайловском диалекте подготовлен русско-карельский разговорник. Но отметим, что михайловский диалект из-за значительного вепсского субстрата наиболее специфичен, отличается от остальных говоров и часто не воспринимается другими носителями. Поэтому, отталкиваясь именно от характерных языковых особенностей, обладающий наибольшей, если так можно выразиться, лю-диковскостью, за основу был выбран святозер-ский диалект. Варианты лемм будут привязаны к святозерской лемме, таким образом, будет показано все многообразие людиковского наречия карельского языка.

Леммы

|

No |

Лемма |

Язык |

Часть речи |

Толкование |

Примеры |

|

1 |

aige |

людикоэское наречие |

существительное |

время |

1/0/1 |

|

2 |

ammuine |

людикоэское наречие |

прилагательное |

старый, старинный |

2/0/2 |

|

3 |

astuda |

людикоэское наречие |

глагол |

идти |

0 |

|

4 |

da |

людикоэское наречие |

союз |

и. да |

5/16/21 |

|

5 |

dorog |

людикоэское наречие |

существительное |

дорога |

4/0/4 |

|

6 |

doga |

людикоэское наречие |

местоимение |

каждый |

1/0/1 |

|

7 |

edeileh |

людикоэское наречие |

наречие |

дальше |

1/0/1 |

|

8 |

eiada |

людикоэское наречие |

глагол |

жить |

1/0/1 |

|

9 |

enzimaine |

людикоэское наречие |

числительное |

первый |

2/0/2 |

|

10 |

hud |

людикоэское наречие |

местоимение |

они |

2/0/2 |

Открытый корпус вепсского и карельского языков VepKar / Леммы

Людиковские тексты в корпусе содержатся в параллельных подкорпусах с переводом на русский язык, что облегчит ипользование материалов теми, кто не владеет людиковским наречием. Диалектные тексты сопровождаются подробной паспортизацией, что важно, например, для диалектологов:

Pelduoine on ammuine kula

Корпус: диалектные тексты

Святозерский диалект

Информант(ы): Баранцева Анна Игнатьевна, 1895, Пелдожа (Pelduoizen kula), Пряжинский район, Республика Карелия место записи: Петрозаводск, Республика Карелия, г. записи: 1969

записали: Баранцев Александр Павлович

Источник: А. П. Баранцев, Образцы людиковской речи. Образцы корпуса людиковского идиолекта, (1978), с. 23–24

ф/архив ИЯЛИ КарНЦ РАН: № 1382

Pelduoine on ammuine kula

(людиковское наречие)

– Nu a ongo ammuine külä tämä?

– Mi vuotte on küläl Pelduoižil?

– Ka en tiä.

– Kui muštelttih?

– Kui muštel’t’t’ih kah ammuine vid’ on, vit’, kačo d’o mille on mi seiččeikümen nel’l’ vuotte, ka vid’ d’o ende sigä ol’d’ih da kai ka kui miidumat, kui miittumat tul’d’ih da kai, ei olnu, küläd meiden täs.

Biegluoid azuttih se külä meiden, vot mušteltah kui.

Miittumad enzieläjäd rodittiheze da kai em minä mušta sidä, em voi sanoda.

Пелдожа – старинная деревня

(русский)

– Ну, а как стара была деревня Пелдожа?

– Сколько ей лет?

– Не знаю.

– Как вспоминали?

– Вспоминали, что деревня старинная была, мне вот уже семьдесят четыре года, так ведь еще раньше там жили, откуда пришли, а [раньше] здесь не было нашей деревни.

Беглые основали нашу деревню, как вспоминают.

А кто были первые жители, я этого не помню, не могу сказать, как было.

Корпус постоянно пополняется новыми текстами и леммами и в будущем станет надежным диалектным источником. Со временем корпус будет соответствовать мировому уровню: подобных электронных лингвистических ресурсов по карельскому и вепсскому языкам в мире на данный момент нет. Наличие подобного ресурса внесет существенный вклад в решение ключевых проблем, связанных с сохранением и популяризацией вепсского и карельского языков, находящихся под угрозой исчезновения, а также изучением взаимодействия русского языка и его диалектов с прибалтийско-финскими языками Северо-Запада России.

* Статья подготовлена по Программе фундаментальных исследований Президиума РАН «Памятники материальной и духовной культуры в современной информационной среде» / Раздел: Разработка, создание и развитие электронных лингвистических корпусов русского языка, языков народов РФ и других языков мира «Открытый корпус вепсского и карельского языков»; в рамках госзадания (бюджетная тема АААА-А18-118012490344-5 «Прибалтийско-финские языки Северо-Запада Российской Федерации: лингвистические исследования в социокультурном контексте»).

Список литературы Людиковский глагол и его диалектные источники

- Баранцев А. П. Фонологические средства людиковской речи (дескриптивное описание). Л.: Наука, 1975. 280 с.

- Баранцев А. П. Образцы людиковской речи. Петрозаводск: Карелия, 1978. 287 с.

- Ковалева С. В., Родионова А. П. Традиционное и новое в лексике и грамматике карельского языка (по данным социолингвистического исследования). Петрозаводск: ИЯЛИ КарНЦ РАН, 2011. 137 с.

- Kuj o la J. Lyydiläismurteiden sanakirja. Helsinki: SUS, 1944. 543 s.

- Pahomov M. Kuujärven lyydiläistekstejä. Helsinki: SUST 263, 2011. 233 s.

- Turunen A. Lyydiläismurteiden äännehistoria. I. Konsonantit//Suomalais-ugrilaisen Seuran Toimituksia. Helsinki, 1946. № 89. 338 s.

- Turunen A. Lyydiläismurteiden äännehistoria. П. Vokaalit//Suomalais-ugrilaisen Seuran Toimituksia. Helsinki, 1950. № 99. 266 s.

- Virtaranta P. Lyydiläisiä tekstejä, I. Helsinki: SUS 129, 1963. 453 s.; Lyydiläisiä tekstejä, II. Helsinki: SUS 130, 1963. 419 s.; Lyydiläisiä tekstejä, III = LT III. Helsinki: SUS 131, 1964. 402 s.