Логистика управления производственными мощностями: изготовление брони в годы Великой Отечественной войны

Автор: Куренков Петр Владимирович, Филиппова Надежда Анатольевна, Астафьев Алексей Владимирович, Чеботарева Евгения Андреевна, Солоп Ирина Андреевна, Поступинская Алена Вадимовна

Журнал: Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ @social-kgau

Рубрика: Экономика и управление народным хозяйством

Статья в выпуске: 1 (23), 2022 года.

Бесплатный доступ

Быстрое развитие логистики началось в годы Второй мировой войны. Вопросы полимодальной логистики и задачи логистического управления производственными мощностями металлургической промышленности остро стояли перед инженерами того времени. Логистика играла одну из ключевых ролей, и ее решения требовали большой ответственности. Одновременно с введением воинского графика необходимо было организовать весь комплекс мероприятий по реализации масштабных воинских грузоперевозок, таких, как организация доставки оружия, продовольствия, обмундирования, а также доставка военных, вывоз раненых. Оперативное решение многих задач зависело от продуманной оценки удаленности объектов, рельефа местности, экономико-географических условий, а также состояния транспортной сети, которые необходимо было учитывать при принятии логистических решений, обусловленных военными законами. Отлаженная и умело организованная работа тыла являлась главным обстоятельством успешных военных действий. В условиях войны материально-техническое снабжение всех секторов хозяйства осуществлялось в строго централизованном порядке. Рабочие и инженеры вместе с предприятиями передвигались в разные районы страны, где они работали над строительством новых производственных мощностей и одновременно над модернизацией производства. Логистика военного времени позволила решить задачи по материально-техническому обеспечению военной экономики, которые требовали поистине оригинального подхода и немалой доли находчивости, и в то же время не допустила разрушения ее целостной структуры. В годы войны логистические решения были настолько отлажены, что трудно представить организационно-управленческие схемы более универсальными. Методы и приемы, использованные военной логистикой, оказали существенное влияние на развитие современной логистики.

Управление производственными мощностями, технологические процессы, металлургия, производство брони, логистика

Короткий адрес: https://sciup.org/140290596

IDR: 140290596 | УДК: 658.5:338.245.4 | DOI: 10.36718/2500-1825-2022-1-44-58

Текст научной статьи Логистика управления производственными мощностями: изготовление брони в годы Великой Отечественной войны

В настоящее время технологические процессы и инструкции в машиностроении, металлургии, на транспорте и в других областях промышленности являются важнейшей составляющей логистизации производственных процессов.

Технологический процесс может состоять из десятков, сотен и даже тысяч отдельных операций, он может быть многовариантным и ветвиться в зависимости от различных условий. Технологии предприятия играют весьма важную роль на производстве. Они являются посредниками между конструкторами, создающими чертежи изделия, и производственниками, которые воплощают конструкторские идеи. Для транспор- 46

та технологические процессы представляют собой систему организации работы железнодорожной станции (или другого линейного подразделения), основанную на эффективном использовании технических средств, элементов инфраструктуры и подвижного состава.

Однако создание технологических процессов не всегда считалось необходимым условием работы производственных мощностей, например, в металлургии еще в 1930-х годах появление инструкций для технологий зачастую недоверчиво воспринималось не только работниками цехов, но и частью руководителей заводов.

Рассматриваемые в статье уникальные условия производства брони в годы Великой Отечественной войны дают возможность увидеть в историческом ракурсе развитие логистического подхода к совершенствованию технологических процессов и технологий, организации работы металлургических предприятий в различных условиях, в том числе вопросы логистического управления производственными мощностями, включающими такие задачи, как:

-

– унификация производства;

-

– физическое расположение площадок на территории страны;

-

– перераспределение мощностей;

-

– оборудование предприятий под выпуск непрофильной продукции и др.

Август 1941 года. Колпино, пригород Ленинграда. Здесь располагалось самое крупное современное производство брони для Красной Армии и флота, а также находился центр советских научных исследований по внедрению новых марок стали «Броневой институт» ЦНИИ-48 Ижорского завода. Завод работал на полную мощность, несмотря на приближение немецких войск [1].

Постановление на эвакуацию Ижорского завода дважды отменялось из-за специфики производства. Для того чтобы делать броню на Урале, недостаточно было вывезти станки и прессы, нужны были особые мартеновские печи. Однако на уральских заводах стояли только основные печи черной металлургии, ижорским инженерам нужно было создать новую технологию плавки. Этими работами руководил О.Ф. Данилевский, советский металлург, начальник металлургического отдела Ижорского завода [2].

Перед коллективом Ижорского завода была поставлена задача по организации производства брони в глубоком тылу на Урале. Для этого нужны были новые технологии, которые бы позволяли отливать броню на оборудовании гражданских предприятий. Задача оказалась сложной, потому что специфика машиностроительного завода значительно отличается от металлургического предприятия, которое занимается изготовлением именно листового проката и брони. Ключевая проблема на Урале состояла в том, что здесь не было специализированного оборудования для выплавки брони. Заводы первых пятилеток должны были подни- мать народное хозяйство, давать стране больше паровозов, рельсов, экскаваторов и тракторов, выплавлять чугун, делать станки для новых гражданских предприятий [3].

До войны казалось, что для нужд армии вполне достаточно и прежних мощностей. Ижорский завод со своей задачей прекрасно справлялся и даже отправлял броню на экспорт. Первые броневые плиты на Ижорском заводе изготовили в 60-х годах XIX века. В те годы броню использовали только во флоте, но ее требовалось много. Ижорский завод поставлял броню для первых русских броненосцев, практически на все линейные корабли типа «Севастополь».

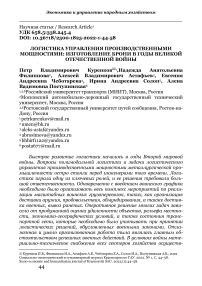

Развитие военной техники не стояло на месте, в Первую мировую войну завод обеспечивал броней уже не только флот, но и армию. В Колпино освоили производство нового вида техники – бронеавтомобилей (рис. 1).

Рис. 1. Первый образец легкого бронеавтомобиля «Форд-А» Ижорского завода на испытаниях, июнь 1933 года

Затем была гражданская война, разруха, и горячие цеха все были остановлены. Вновь производством брони завод стал заниматься с конца 20-х годов ХХ века. Тогда уже не только корабельная броня появилась на повестке дня, но и броня танковая. И это неслучайно, так как в 30-е годы танки – самое мощное и самое перспективное оружие сухопутных войск. Танкам в этой войне отводилась роль сухопутных броненосцев, и мир переживал бум танкостроения.

Специально для разработки новых марок танковой брони на Ижорском заводе создают броневую лабораторию, сюда переводят лучших металлургов завода, в том числе Олега Федоровича Данилевского. Очень быстро броневая лаборатория становится крупнейшей заводской лабораторией в СССР. По объемам финансирования она превосходит многие научно-исследовательские институты, но и спрос с инженеров-броневиков самый высокий.

Перед Ижорским заводом была поставлена задача по созданию брони, которая могла бы противостоять орудийным снарядам, а не пуле. Еще в 1938 году была создана марка брони, которая показала отличные испытания снарядом. Новые разработки тут же были освоены на производстве. В 1940 году Ижорский завод изготовил 269 брони корпусов и башен для тяжелых танков «КВ». За первое полугодие 1941 г. их было выпущено уже более 440.

В Колпино броню варили в двух типах мартеновских печей: сначала использовали так называемую основную печь, потом переливали металл в кислую, выложенную кирпичами из диоксида кремния. Броневая сталь в этом случае получалась особенно прочной, но на уральских заводах были только основные, распространенные в черной металлургии печи.

Для изготовления брони требовались сталеплавильный комплекс, кузнечной комплекс, прокатное производство, термическое производство. Ижорский завод тем и был уникален, что все перечисленные производства находились на одном предприятии. Это позволяло изготавливать не только броню и детали военной техники, но и практически полностью изготавливать военную технику до ее комплектации.

О.Ф. Данилевский разработал новые технологии, позволяющие обходиться без кислых печей. Для этой цели нужно было менять привычные режимы плавки, температуру и время обработки стали, получать образцы брони и тут же проверять. Экспериментальные плавки проводили в мартеновской печи цеха №10 Ижорского завода, руководил работами Иосиф Аронович Фрумкин [4]. Остальные печи Ижорского завода были загружены до предела. Летом 1941 г. в Колпино стали выпускать корпуса и башни для тяжелых танков «КВ», бронированные фюзеляжи штурмовиков Ил-2, бронекатера для речных флотилий, броню для береговых укреплений и бронеавтомобилей. В июле завод получил распоряжение за месяц вдвое нарастить выпуск корпусов для танков «КВ».

26 августа 1941 г. выходит новое постановление правительства о срочной эвакуации завода. Половину оборудования следовало вывести в ближайшие две недели, остальное – до 5 октября. К месту назначения в Челябинск первыми шли эшелоны с людьми и оборудованием трубопрокатного цеха. Производство брони не трогали, поскольку испытания новой технологии плавки были не завершены, а мартеновскую печь останавливать нельзя.

Немецкие части приближались к Колпину с невероятной быстротой, за день они проходили до 30 км. Захватывая территорию, немцы перерезали последнюю железнодорожную ветку, связывавшую Ленинград со страной, для жителей Колпино началась блокада [5]. Линия фронта оказалась в 3 км от Ижорского завода. Казалось, он сейчас погибнет, немецкая артиллерия била по цехам, а советских танков и пехоты рядом не было. И тут случается невероятное событие. Против немецкой армии выходят рабочие-добровольцы, в историю Великой Отечественной войны они войдут как легендарный Ижорский батальон [6].

Даже в условиях обстрелов и постоянных атак металлурги продолжают работать. Часть оборудования удалось переместить в катакомбы под цехами. Новое сырье не поступало, броню делали из старых заготовок. В сентябре сырье закончилось, броню отливать стало невозможно. Огонь поддерживали только в одной мартеновской печи, той самой, где О.Ф. Данилевский и И.А. Фрумкин отрабатывали технологию, необходимую для танкового производства на Урале.

Под руководством Олега Данилевского ижорцам удалось отлить броню нужного качества с использованием только основной печи. До войны такое считалось невозможным, всю документацию тут же засекретили.

-

8 сентября 1941 г., когда замкнулось кольцо блокады вокруг Ленинграда, Иосиф Аронович Фрумкин вывез специальным авиарейсом техническую документацию по выплавке брони в основных мартеновских печах из осажденного Ленинграда. Самолет с документацией сопровождали два истребителя. Из Москвы вся документация ушла на все заводы, где выплавляли броню [4].

-

17 сентября на заводе возобновляется эвакуация, оборудование снимают, маркируют, грузят в вагоны и вывозят в Ленинград. Демонтировалось оборудование тех цехов, которые были нужны стране для производства танков, брони, бронеавтомобилей. В распоряжении тех, кто занимался демонтажем, остались только 2 турбины заводской гидроэлектростанции. Поэтому некоторое оборудование приходилось демонтировать с помощью взрывчатки.

В начале октября Олег Данилевский, инженеры заводской лаборатории и начальники цехов получают предписание – сдать выданное для обороны завода оружие. Следом выходит постановление – Ижорский завод эвакуировать в Свердловск на Уралмаш. Но это не единственный завод танковой промышленности, помощь ижорских металлургов нужна повсюду. Быстро организовали специальные группы на Магнитогорский, Кузнецкий, Сормовский заводы. Эти группы играли исключительно важную роль в освоении бронетанкового производства, которое было необходимо запустить в кротчайшие сроки. С 6 октября инженеров и ра- бочих с семьями стали вывозить из Ленинграда самолетами и военными кораблями по Ладоге в г. Тихвин, оттуда поездами на Урал.

Осенью 1941 года многие гражданские заводы были перепрофилированы под военное производство. Танки стали выпускать на вагоно- и паровозоремонтных предприятиях в Саратове и Нижнем Тагиле, на корабельных верфях в Сталинграде и Горьком. Не каждый эвакуационный рейс из Колпино заканчивался успешно, немцы бомбили корабли, поезда. Однако к концу ноября 1941 года 2300 рабочих инженеров с семьями прибыли на Уралмаш. Они не смогли вывезти станки, но привезли главное – навыки производства брони и новую технологию плавки, созданную О.Ф. Данилевским.

«Если поставить какого-то человека, пусть самого умного, хорошего, вот ты сделай, нет, нужна своя квалификация, своя практика. Поэтому здесь на вес золота, конечно, были сталевары. Чтобы быть сталеваром по нашим старым понятиям примерно лет десять нужно учиться, если не больше, чтобы постепенно приобрести все необходимые навыки» [7].

По распоряжению ГКО летом 1941 года завод полностью переходит на военную продукцию. На освоение бронекорпусного производства Уралмашу давали всего 2 месяца, в это время на заводе не было ни одного специалиста, который бы хоть раз в жизни имел бы дело с броневой сталью. В итоге производственные планы сентября и октября были сорваны. Для получения броневых плит даже начали плавить металлоконструкции, заготовленные для строительства Дворца Советов в Москве.

Вскоре становится очевидной еще одна производственная проблема: как организовать серийный выпуск танковых башен и корпусов на предприятии, спроектированном под производство оборудования по особым проектам. Ответ на этот вопрос Данилевский знал еще десять лет назад.

В начале 30-х годов, когда Олег Федорович только пришел на Ижорский завод, там еще работали по старым правилам. Весь процесс изготовления брони, начиная от плавки, проката, термообработки, был в головах мастеров, которые давали указания, как варить эту броню, как ее катать, что нужно делать в этот момент, что нужно делать в другой момент и так далее. То есть все зависело от индивидуального уровня. У каждого мастера был свой технологический процесс и, по сути, своя марка брони. Инженеров броневой лаборатории такое не устраивало [7]. В эпоху индустриализации стране нужна была огромная масса металла высокого качества, а следовательно, нужна унификация и логистизация производственных процессов.

Данилевский берется за разработку регламента работ. С этого периода получение высококачественных броневых плит перестало быть индивидуальным и тщательно оберегаемым мастерством отдельных специалистов, а приобрело научно обоснованную форму в виде технологических (логистических) инструкций. Именно наличие этих положений позволило в годы Великой Отечественной войны организовать производство брони для танков на всех основных металлургических заводах.

На Уралмаше инженерам приходится лично стоять у печей и станков, контролировать исполнение инструкций. Эта настойчивость дала очевидные результаты. Новая уральская броня успешно прошла все этапы проверок.

К декабрю 1941 года Уралмаш наконец-то выходит на плановые объемы производства брони для тяжелых танков «КВ». Однако здесь начинаются новые трудности, так как для сборки из прокатных броневых листов корпусов и башен не хватает сварщиков, производственных площадей и оснастки. Поначалу Уралмаш вынужден отправлять заводам-смежникам раскрой бронекорпусов. Сварка броневых листов - это тоже изобретение ижорских инженеров. В тридцатые годы это было большим не только технологическим, но и логистическим прорывом.

«Раньше так же, как на флоте, броню прикрепляли к корпусам клепками. Были молотобойцы, которые клепали. Данилевский и инженеры, которые работали с ним, понимали, что это путь в никуда, это малопроизводительно, это тяжело, и параллельно с получением брони они стали заниматься вопросами свариваемости брони» [7].

Использование сварки дает двойной выигрыш, сборка корпуса и башни происходит быстрее и не требует такой огромной физической силы, как работа молотобойца с заклепками. Во время войны это особенно важно, большинство мужчин ушло на фронт, осваивать профессию молотобойца приходилось женщинам. Да и возможности сварщиц не беспредельны; в тесном пространстве башни температура поднимается до 40°, каждый час сварщицу нужно вытаскивать наружу и тушить дымящуюся от искр робу. Ижорские инженеры предложили неожиданный способ оптимизации - отливать башню целиком, не тратить время на раскрой прокатных броневых листов, их подгонку и сварку. В 30-е годы считалось, что прочную броню можно получить, только прокатав ее в листы, а литая броня будет слишком рыхлой. Но незадолго до войны в Колпино начали разрабатывать новую марку брони, предназначенную для литья. На Ижорском заводе ее внедрить не успели, помешала война, а в начале 1942 года литье башен ускоренными темпами внедрялось на всех танковых заводах, где работали ижорские металлурги.

На Уралмаше первые башни для «КВ» отливали в вырытую в земле форму, так же, как раньше, отливали колокола. Технология была еще далека от совершенства. В такой форме башня остывает четверо суток, потом требуются еще сутки на ее механическую обработку. Чтобы ускорить литье внедряют машинную формовку из земельно-песчаной смеси, пропитанную огнеупорным составом. В такой форме башня остывала вдвое быстрее, и требовалось гораздо меньше финишной обработки. Это позволило заводу отгружать больше танковых башен, освободившиеся сварщики успевали сварить больше бронекорпусов. В начале 1942 года на заводе Красное Сормово, где работали Олег Данилевский и Иосиф Фрумкин, сложнее всего было с продольно-строгальными станками. На них перед сваркой обрабатывали отдельные части броневого корпуса Т-34. Работа шла медленно, задерживалось все производство. Данилевский заменил обработку чистовой газовой резкой по размерам чертежа, время на сборку корпуса заметно сократилось. Благодаря идеям Олега Данилевского, происходит качественный скачок в работе всего предприятия. Поэтому, когда в мае 1942 года Данилевского арестовали, а позднее приговорили к 15 годам лишения свободы, это стало полной неожиданностью для всех.

В конце лета 1942 года 6-я армия под командованием Паулюса двигалась к Сталинграду. Под угрозой был один из важнейших производителей Т-34 – Сталинградский тракторный завод [8]. Его закрывают, а нагрузку распределяют по другим предприятиям в Горьком, Челябинске, Свердловске. Еще осенью 1941 года немецкие генералы полагали, что практически полностью уничтожили промышленность СССР. Однако они явно недооценили возможности и ресурсы советского военнопромышленного комплекса (ВПК).

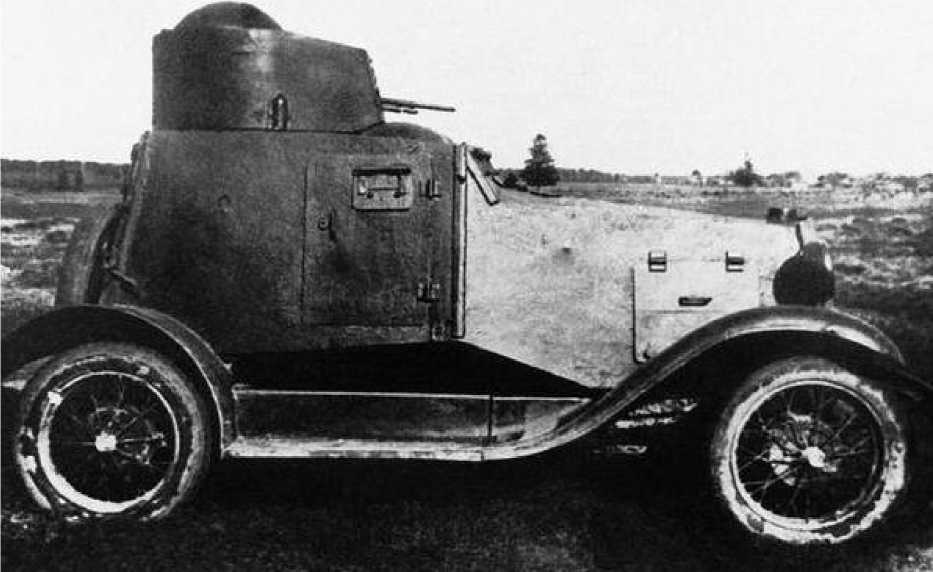

В сентябре 1942 г. Уралмаш получает новое задание: осуществлять полную сборку танков Т-34. Еще год назад это казалось совершенно невозможно, но теперь завод не только освоил быстрое литье башен, но и внедрил скоростную автоматическую сварку [9] (рис. 2).

Рис. 2. Танки, произведенные на Уралмашзаводе, 1942–1943 гг.

Скорость работы увеличилась в разы, однако для производства надежный танковой брони по-прежнему нужны были квалифицированные металлурги, один из них Олег Данилевский. Слишком известный и значимый металлург, арест которого не мог пройти незаметно. 25 марта 1943 года постановлением Президиума Верховного суда СССР дело в отношении Данилевского было прекращено, а Олег Федорович полностью реабилитирован.

В разгар Сталинградской битвы с конвейера Уралмаша сходили первые Т-34, тогда же по постановлению Государственного комитета обороны в срочном порядке начали разрабатывать и внедрять в производство бронированные самоходные гаубицы. С Уралмаша снимают нагрузку по выпуску Т-34, завод переключается на самоходки.

После освобождения в 1943 году Олег Данилевский назначен главным инженером Московского филиала броневого института НИИ-48, где в это время работают над новыми средствами защиты танков. Здесь продумывают экранирование навесной броней, спасающей от кумулятивных снарядов. Параллельно с улучшением старых танков проектируют новые конструкции. В апреле 1944 года на фронте появился советский тяжелый танк ИС-2 (Иосиф Сталин) со 122 мм орудием.

В 1944 году, когда первые ИС-2 появляются на поле боя, Данилевский возвращается в Колпино. Город был уничтожен, уцелело лишь 323 дома, а до войны их было более двух тысяч. Последствия блокады были столь ужасны, что предполагалось строить Ижорский завод на новой площадке. Но Данилевский был уверен, что легендарное броневое производство должно быть именно здесь, на историческом месте (рис. 3).

Рис. 3. Возрожденное производство Ижорского завода

В июне 1944 года оставшиеся рабочие и специалисты восстановили первую мартеновскую печь. С этого началось возрождение и новый этап в истории Ижорского завода. Восстановление металлургической части закончилось к 1947 году. После войны Данилевский продолжил заниматься броней, в 1951 году стал лауреатом Сталинской премии за освоение производства корабельной брони и внедрение технологии ее сварки. В 1963 году Данилевского удостоили Ленинской премии за совершенствование методов производства в области металлургии. За время Великой Отечественной войны советская промышленность выпустила более 80 тысяч тяжелых и средних танков, а также самоходных артиллерийских установок. После войны отдельные машины были установлены на постаментах, как памятник воинам и труженикам тыла, в производстве многих танков участвовали сотрудники Ижорского завода в цехах Колпино, Свердловска и Челябинска в бесчисленных рабочих группах, налаживавших производство брони по всей стране.

Выводы. В условиях глобализации экономики, внедрения информационных и цифровых форматов в операционную деятельность крупнейших компаний [10] вопросы логистического управления производственными мощностями приобретают новое значение. При определении количества и размера производственных площадок в современных условиях ориентируются на различные факторы, в т.ч. географическое распределение спроса, уровень удельных затрат, величину издержек снабжения и др. Предприятия оборонно-промышленного комплекса России в современный период переходят к поиску новых ниш для сбыта своей продукции, активно наращивают выпуск гражданской продукции, идут по пути диверсификации «продуктовой» линейки [11]. Поэтому изучение опыта работы производственных мощностей в историческом разрезе дает представление об уникальности отдельных решений по логистическому управлению операционными ресурсами и производственными мощностями, созданию новых технологий и регламентов работы, а также взаимодействия транспорта и промышленности.

https://kolpino.ru/news/1/yulian-frumkin-rybakov-istoriya-sozdaniya-novykh-bronevykh-marok-stali-na-izhorskom-zavode-v-1936-1941-gg .

https://zen.yandex.ru/media/scifacts/tehnologii-pobedy-operedivshie-vremia-avtomaticheskaia-svarka-broni-tanka-t34-akademika-eo-patona 5eb7adc234fef712151242c6.

iz_istorii_kolpina/izhorskiy_batalon.

https://zen.yandex.ru/media/scifacts/tehnologii-pobedy-operedivshie-vremia-avtomaticheskaia-svarka-broni-tanka-t34-akademika-eo-patona 5eb7adc234fef712151242c6. i tsifrovykh formatov v operatsionnuyu deyatel'nost' kompanii «RZHD» // Mezhdu narodnaya nauchnaya inter-net-konferentsiya «Tekhnika i tekhnologii budushchegO».

Список литературы Логистика управления производственными мощностями: изготовление брони в годы Великой Отечественной войны

- «Броневой институт». Советский Союз учится делать броню. URL: https://t0pwar.ru/168300-br0nev0j-institut-s0vetskij-s0juz-uchitsja-delat-bronju.html.

- Данилевский Олег Федорович (1902). URL:https://rn.openlist.wiki.

- Первая пятилетка (1928-1932) - принятие, цели и результаты. URL: https://nauka.club/ist0riya/perv%D0%B0y%D0%B0-pyatiletk%D0%B0.html.

- Юлиан Фрумкин-Рыбаков: История создания новых броневых марок стали на Ижорском заводе в 1936-1941 гг. URL: https://kolpino.ru/news/i/yulian-frumkin-rybakov-istoriya-sozdaniya-novykh-bronevykh-marok-stali-na-izhorskom-zavode-v-i936-i94i-gg.

- 8 сентября - начало блокады Ленинграда. URL: https: //ruskline.ru/monitoring_smi/2012/o9/o8/o_etot_gorod_kak_e go_pytali.

- Ижорский батальон. URL: http://lib-kolpin.ru/nash_rayon/kolpino/ iz_istorii_kolpina/izhorskiy_batalon.

- Трудовой фронт Великой Отечественной». Ижорский завод. Броня для танков. URL: https://youtu.be/9Vlsf3f2_lo.

- Хроники Сталинградского тракторного завода. URL: https://historical-fact.livejournal.com/99540.html.

- Технологии Победы, опередившие время. Автоматическая сварка брони танка Т-34 академика Е.О. Патона. URL: https://zen.yandex.ru/media/scifacts/tehnologii-pobedy-operedivshie-vremia-avtomaticheskaia-svarka-broni-tanka-t34-akademika-eo-patona 5eb7adc234fef7i2i5i242c6.

- Чеботарева ЕА., Солоп И А. Внедрение информационных и цифровых форматов в операционную деятельность компании «РЖД» // Международная научная интернет-конференция «Техника и технологии будущего» 2018// International periodic scientific journal Modern engineering and innovative technologies. Heutiges Ingenieurwesen und innovative Technologien. Technicalsciences. Issue № 5. Vol. 3. Published by: Sergeieva Co Karlsruhe, Germany. ISSN 2567-5273 DOI 10.30890/2567-5273. 16-17 October 2018. P. 4-10.

- Предприятия ОПК готовы занять свою нишу в создании гражданской продукции // Российская газета. URL: https://rg.ru/2021/ 03/23/predpriiatiia-opk-gotovy-zaniat-svoiu-nishu-v-sozdanii-grazh-danskoj -produkcii.html.